乡约文化与协商空间:衢州市田蓬村“乡约议事”实践研究*

□ 黄 敏 施嘉盈 许艳霞

内容提要 浙江省衢州市常山县田蓬村在“民生议事堂” 的基础上融合本地传统乡约文化,建立了“乡约议事”的协商民主模式,为协商民主机制如何嵌入到乡土社会与文化之中,从而促进乡村振兴提供了可资借鉴的经验。就其协商空间的文化政治层面而言,该模式充分汲取本土伦理道德资源,建构了话语规则和道德规范兼具的话语伦理结构,熔铸了一种新集体主义精神和“道德—利益—协商”的共同体意识。“乡约议事”的成功实践表明,无论是协商民主还是村民自治,在中国乡村的推广都有与当地文化传统相结合的本土化过程,尤其是传统文化中的伦理道德资源,不仅给予乡村协商民主以道德指引,也使乡村治理获得了道德秩序空间,为重建乡村秩序空间奠定了扎实基础。

引 言

我国社会主义协商民主与中华优秀传统文化之间有着紧密的联系,近年来已有研究者分析了和合文化、儒家基层治理思想、儒家面子观念等传统文化因素在中国基层协商民主中的影响和作用,①然尚未有人关注传统乡土文化在乡村协商民主中的影响和作用。浙江省作为“基层协商民主的先行地区”②,在基层协商民主的组织方式上进行了许多有益的探索, 常常成为学界分析中国基层协商民主的重要案例。 自2020年以来,浙江省衢州市常山县东岸乡田蓬村在引进外来“民生议事堂”协商制度的基础上,融合传统乡约文化,建立了“乡约议事”的协商模式,在乡村振兴尤其是共同富裕方面取得了一定进展。 本文采取“具体进入个案村”③的乡村社会研究路径,基于协商民主研究的社会文化视角,聚焦于协商空间(deliberate space)的文化政治层面,④分析这一空间所体现的文化政治特点及其对“乡约议事”的影响,并在个案分析的基础上, 紧扣传统文化在基层社会治理中的作用,试图进一步探讨以下两个更具普遍性的议题:第一,我国协商民主机制如何嵌入到乡土社会与文化之中?第二,如何运用传统文化构建协商空间乃至村庄秩序空间?

一、研究对象与研究焦点

(一)田蓬村概况与“乡约议事”产生的背景

田蓬村是常山县东案乡下辖的一个行政村,有3 个自然村,411 家农户,总人口1282 人。 村民以郑姓为主 (在三个自然村分别占95%、95%和60%)。 据《郑氏宗谱》⑤记载,郑氏自1336年迁居到田蓬村,史称“莲川郑氏”(田蓬原名莲川)。经济形态以家庭农场和乡村旅游为主。 田蓬村风景优美, 旅游资源丰富, 曾获浙江省“美丽乡村精品村”、3A 级景区村等称号。

田蓬村虽有丰富的山水资源, 但经济发展较慢,⑥村民参与村庄建设不主动,发展缺少动力。为突破这一困境, 田蓬村多年来一直在探索贴合本村实际的有效自治路径。 2020年8月,作为省政协推进“民生议事堂”工作的一部分,衢州市政协在田蓬村举办“请你来协商”活动,将发轫于海宁的“民生议事堂”推广到田蓬村,正在摸索自治路径的田蓬村积极响应,并结合本土的乡约文化发展出具有地方特色的协商民主模式。 2021年11月,田蓬村村委会正式将该模式命名为“乡约议事”,并将村办公大楼命名为“乡约堂”,堂里设村民议事厅。但每次协商的具体名称和地点有所不同,比如2022年6月的一场议事活动名为“共富公司U协商”,地点在以一棵大樟树为标志的小广场。

(二)协商空间作为研究焦点的提出及“乡约议事”协商空间的特点

将发轫于某地的协商民主模式广泛推广,从而推动全省乃至全国基层协商民主的发展, 这对于我国基层协商民主广泛、多层与制度化发展具有重要意义,然而现实效果并不都尽如人意,在外来“探索创新”与本土“原有体制”的衔接上,在“试点创新”与“应用扩散”的平衡上存在一定困境。⑦田蓬村自2020年8月接触到“民生议事堂”,到今天初步发展出自己的“乡约议事”,可以说是在这方面进行了有益的尝试。

在访谈中, 田蓬村村委会和村民都称其协商民主模式与其他地方的“民生议事堂”并不完全相同,而是结合了本土的“乡约文化”,并将其解释为“本地的道德文化传统”。 然而我们在其有关协商的制度文件中(如《田蓬议事规则十五条》)并未发现有关道德规范的文字, 从我们观察的议事活动来看,其协商流程与其他地方的“民生议事堂”也大同小异。“好的质性研究方法意味着要进入研究对象的世界,以研究对象的视角去看他们的世界,去理解他们的观点与行为, 即‘尊重你的研究对象’。”⑧当我们对田蓬的“乡约议事”进行实地考察时,却感受到一股强烈的地方特色,我们发现村民所称的“乡约文化”并不体现于具体的协商规则或制度,而是渗透于整个协商空间。

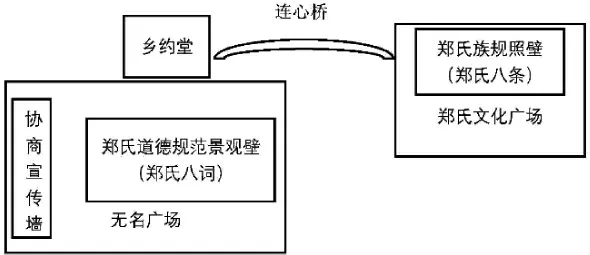

村委会虽提倡议事会场多元, 但在协商空间的设置上仍以乡约堂为主, 因此我们主要考察以乡约堂为核心的协商空间,分为内外两部分。乡约堂内的议事厅是协商内部空间, 该厅格局与一般会议室毫无二致,但墙上有15 幅展板,成为协商内部空间的构成要素。 乡约堂外紧邻的两个小广场(一个是“郑氏文化广场”,一个未曾命名,且称为“无名广场”)构成协商外部空间,构成要素包括:协商宣传墙、以从《郑氏宗谱》中选出的八个有关道德的词(即“郑氏八词”)为核心的“郑氏道德规范景观壁”和以同样来自《郑氏宗谱》中最重要的八条族规(即“郑氏八条”)为核心的“郑氏族规照壁”等,其概况如图1 所示:

图1 “乡约议事”协商外部空间

虽尚未展开深入分析, 但从以上简介可知,“乡约议事”的协商空间似乎与“郑氏宗谱”所代表的郑氏宗族文化息息相关。

二、理论基础与研究方法

(一)Fischer 的协商空间观和社会文化分析视角

在协商民主研究中, 协商空间虽非一个新兴概念,但学界尚未达成一个较为一致的理解。本文认同Fischer 的协商空间观,并采取他所提出的立足于协商空间的社会文化意义进行协商民主研究的“社会文化视角”。⑨Fischer 将协商空间视为一种社会空间, 既包括协商活动所发生于其中的物质空间和有形场所, 也包括组织和构成这些空间的各种社会关系与假设。 他认为社会关系只存在于物质空间之中,并通过物质空间而存在,在人们生活、体验和实践的场所之外没有现实。然而空间从来都不是社会中立的, 而是被以一定的方式定义和感知的,它使得一些行为(包括新行为)成为可能,而阻碍或限制了其他行为。人们对一个特定地方可能产生的不同联想往往会产生不同的动力,在不同的地方举行的参与性协商活动很容易产生不同的效果。因此他指出,仅仅分析协商的结构性安排,比如中心化或去中心化,是远远不够的,而要特别关注“组织和构成协商空间的社会和政治关系及其各种潜在和隐含的假设”⑩。

(二)质化取向的材料采集与分析方法

贺雪峰认为乡村社会性质是具体地历史地形成的,当前处于转型期的中国并没有一个统一的乡村社会,因此他主张“具体进入个案村”,“在个案调查的基础上,先对乡村社会做性质的把握”⑪。陈锋也指出,“针对当前正处于转型期剧烈变动的中国农村, 深度的质性研究相对更加有利于把握实践的复杂性,进而揭示其内在机制与规律”。⑫秉承这一研究思路,本文进入田蓬村“乡约议事”这一个案,采取质化取向的材料收集与分析方法,具体包括参与式观察、深度访谈和话语分析。

研究材料的获取主要采取参与式观察与深度访谈的方法。 通过日常参与式观察获得了大量有关“乡约议事”的第一手资料。同时,为了对研究对象有更深入的了解,还对相关人物采取面谈、电话访谈、微信笔谈等方式进行深度访谈,访谈对象包括村干部、退休教师、家庭农场主及其他村民。

研究材料的分析主要采取话语分析的方法,借用Fairclough 批评性话语分析的范式⑬,又分为文本分析和社会分析两个层面,前者聚焦于话语的形式与内容,后者则试图揭示话语中的社会意涵。在Fischer 看来,协商空间的社会文化意义并非不可把握的缥缈之物, 而是体现于空间中的话语,“构成空间的意义是通过话语来承载和传达的”⑭,因此他将协商空间也称为“话语空间”。 这些话语包括空间中出现的“各种叙事、人工制品、分析和行动计划”,它们“可能会讲述,也确实会被用来讲述非常不同的故事”⑮。 本文对构成“乡约议事”协商空间意义的各种叙事、人工制品、分析和行动计划采取质化话语分析的方法, 首先聚焦于文本层面,分析乡约文化在其中被表达与建构的方式,了解田蓬村这一更大协商空间是如何被定义和感知的;接着深入挖掘这一话语建构的社会意涵,分析这些话语建构所蕴含的组织与构成这一协商共同体的社会政治关系及各种潜在和隐含的假设。

三、案例分析

(一)“乡约议事”协商空间简介

“乡约议事”协商空间的核心乡约堂是一栋四层建筑,门楼上悬挂一个写有“乡约堂”三字的牌匾。 大楼前就是“无名广场”,广场中间是“郑氏道德规范景观壁”,靠左方横向交错刻着“孝、忠、廉、德、诚、信、敬、爱”,即“郑氏八词”。 靠右方竖刻有“百善孝为先”字样,紧邻右壁是一个儿子为母亲洗脚的镂空雕刻。广场左侧是“协商民主宣传墙”,刻有“众人的事由众人商量”的字样。 与乡约堂隔溪相望,有一座小桥(连心桥)连接的,是郑氏文化广场, 广场中央是一个照壁, 照壁中央是郑氏族徽,两边即是合称“郑氏八条”的八条族规,从右至左分别是“圣谕当尊”“宗族当睦”“职业当勤”“戚里当厚”“赋役当供”“节俭当崇”“词讼当释”“闺阃当肃”。照壁两端是两幅图画,右端画的是“孔融让梨”的故事,上有“传家训 弘扬传统美德”字样,左端的画则是村民自行设计, 表现的是一个男童在案前挥毫,母亲在旁谆谆教导的画面,上有“树家风 弘扬传统美德”字样。

乡约堂内的议事厅是协商内部空间, 墙上的15 幅展板成为协商内部空间的构成要素。 第1 幅解释了“乡约”的意涵,与我们在访谈中所得到的解释在表述上略有不同的是,它援引杨开道在《中国乡约制度》中的定义,将乡约解释为“乡里中订立的共同遵守的规约”,并以宋代《吕氏乡约》作为佐证。第2 幅是“田蓬议事规则十五条”,规定了在议事中的发言与讨论规则; 第3 幅介绍了就本村协商民主所展开的研究课题;第4 幅介绍了2022年的协商计划;第5—7 幅介绍了在理论、文化和艺术方面为该村服务的志愿者; 第8 幅介绍了村民推选的议事主持人;第9—10 幅介绍了以前自治实践 “网格问效” 的成果; 第11—12 幅介绍了2020年第一次议事活动的过程与效果;第13—14幅介绍了村集体经济“共富公司”;第15 幅介绍了一个名为“同心源”的党建项目,该项目致力于“红心向党”“初心为民”“正心崇德”“齐心共富”“同心善治”五个目标的建设,其中提到“乡约”的是第三个目标“正心崇德”,具体内容是“依托厚重的郑氏宗谱,推行‘村情报告会’及乡约制度,宣扬共同遵守的村规民约,引导村民德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤,以德治育民风,创新乡村治理新格局”。 这些展板是可移动的,当议事会场转移到户外时,它们就摆在周围,也可称为协商空间的可移动要素。

(二)协商空间的社会文化分析

1.“郑氏宗谱”作为田蓬村道德规范的话语建构与田蓬村的社区化

通过对协商空间的详细描述可知, 被村民视为“本地道德文化传统”的“乡约文化”就是郑氏宗族文化。 该文化虽没有写入与协商有关的成文规章制度,但在协商空间内的各种叙事、人工制品、分析和计划中已得到了充分表达, 这一协商空间或隐或显地表明了田蓬村的社会政治关系和道德伦理规范。

在协商内部空间中, 虽然第1 块展板将 “乡约”解释为“乡里中订立的共同遵守的规约”,但从第15 块展板有关党建工作的说明看,它不是指一般规约,而主要指向村里的道德规范,与访谈中村委会与村民的说法是一致的。 在协商空间中直接提及“乡约”的有4 处,分别是乡约堂的牌匾、议事厅第1 块和第15 块展板。 在第15 块展板中,“乡约”不仅提及次数最多(2 次),还被明确地归为“制度”(“乡约制度”),强调了其规范性和约束性。不止于此,它还被纳入“正心崇德”的范畴,在此范畴中,它与“郑氏宗谱”相关联,具体而言是以后者为“依托”,致力于“创新乡村治理新格局”。 在这里,“郑氏宗谱”被视为包括“乡约议事”这一协商民主制度在内田蓬村进行社会治理的道德伦理基础。 在这一空间中,“郑氏宗谱”出现了两次,但均未作解释, 它的内容与意义似乎已是田蓬村人人皆知、不言自明的地方性知识。协商外部空间中的“郑氏八词”和“郑氏八条”好像对“郑氏宗谱”进行了具体说明,然而跟《郑氏宗谱》所含实际内容相比,仍是冰山一角。因此,这里的“郑氏八词”和“郑氏八条”与其说是对“郑氏宗谱”的说明,不如说是对其丰富内容的转喻性表达,是一种在场的证明。

从已有研究看, 以家族文化作为整个村庄的文化,以家族规范作为维护村庄秩序的道德规范,多出现于某一姓氏主导的自然村, 即单姓村落家族。⑯另外,家族规范是一种自然形成的内生规矩,多借助公众舆论的压力约束个体的行为, 而公众舆论压力有效的村落往往是具有“熟人社会”性质的自然村。 相较而言,行政村是“半熟人社会”,此时“自然生成的规矩要转换为商议达成的规章,舆论压力变为制度压力”,才能约束个体的行为。⑰

在田蓬村3 个自然村中,有2 个属于“单姓村落家族”,另一个村只能勉强算“主姓村落家族”,在这样的村落里,因有外姓的存在,主姓家族文化对村落的影响较为有限。⑱而且田蓬村是个行政村,要进行有效的社会治理,家族规范这类自然生成的规矩似乎也不是一个可靠的依凭。但“乡约议事”协商空间对“郑氏宗谱”的表达和定位却表明,郑氏宗族规范在所有三个自然村都居于主导地位,在村庄治理中,不言自明的“郑氏宗谱”比成文的规章制度更为有效,甚至是包括“乡约议事”在内许多社会治理制度的“依托”。郑氏文化,尤其是其伦理道德规范(如“郑氏八词”“郑氏八条”等)已然超越了血缘关系,成为全村的行为规范,郑氏文化从一种传统家族文化“成为一种超越了血缘关系的泛家族文化,成为一种更具普遍适应性和社会指导性的基础文化”⑲。这意味着整个田蓬村已“社区化”,在此过程中“原有的以土地关系为纽带的行政村演化为一个带有显著的、地域性利益群体”⑳。

2.社区化中的新集体主义与道德—利益—协商共同体的形成

在中国乡村发展中, 社区化往往跟村集体经济的发展紧密关联,“农村在承包制之后, 以一家一户的小农生产方式无法适应日益形成、发展着的市场经济情况下,以原有自然村、行政村为边界的集体经济再度崛起,通过股份合作制,通过创办乡村工业企业, 将分散的个体农民再度联结为一个经济利益与社会利益相一致的社会实体, 一个地域边界清晰、拥有独立利益的集体社区。”㉑就田蓬村而言, 其社区化的发展确实与村集体经济的发展以及全村对共同富裕的追求密切相关。 如前所述, 田蓬村探索自治路径的一个主要动力是发展经济。多年来田蓬村的各农户自主经营,这种经营模式后来遭遇到了发展瓶颈, 一是农户个体经营的路径和资源几近穷尽,无法突破;二是约占总户数20%的低收入与低保农户靠自身难以发展;三是村庄的支柱产业仅靠个体经营难成规模与特色,且风险较大,亟需在一个机制平台上进行资源与力量的整合,化乡村静态资源为盈利资本。正是在这一背景下,2019年田蓬村开始探索集体经济。 次年,也就是几乎在构建“乡约议事”的同时,田蓬村决定大力发展集体经济,成立“乡约田蓬旅游开发有限公司”和“田蓬红翔共富果园”,以振兴本村经济,实现共同富裕,因此它们也被称为“共富公司”。 田蓬村发展集体经济的努力初见成效,在“共富公司”运营之初的2021年,村集体经济年收入达20 多万元,2022年达到50 万元,2023年仅1月份就有10 万元。

有学者将村庄在这种社区化过程中形成的社会组织方式称为“新集体主义”,即“以个人利益为基础, 以共同富裕为目标而建立起来的一种具有合作意识、公私兼顾的关系模式和以群体为单位的社会组织方式”。㉒可以说,这一描述在很大程度上反映了田蓬村当前社会政治关系组织与构成的特点。因此,家族文化的泛化表面上是文化与道德规范的泛化, 但与经济发展的集体化紧密相关,“泛家族文化的实质是经济突破了血缘关系,而导致的家族文化的外化、扩展化或曰泛化。即把在血缘关系中建立起来的行为规范、道德准则,扩展到非血缘的社会关系中去, 使非血缘的社会组织内部产生出类似血缘的关系模式。 ”㉓就此而言,“乡约议事”协商空间将“郑氏宗谱”建构为田蓬村的道德规范,表明了郑氏文化在田蓬村的泛化,田蓬村不仅是一个享有相同道德规范的道德共同体,也是一个致力于集体经济发展的利益共同体,以及在一定道德规范指引下为实现共同目标而积极参与协商的协商共同体, 这正是田蓬村的社区化过程在社会治理之协商民主维度的反映。

(三)协商空间对“乡约议事”的影响

1.协商空间形塑了“乡约议事”的协商民主实践

前文指出,在田蓬村的协商议事中,无论是议事规则还是议事流程,都与其他地方的“民生议事堂”大同小异。 然而,如果我们把协商议事分为制度设计与实践推进两个层面,会发现外来的“民生议事堂”只是为“乡约议事”提供了制度框架,本土的乡约文化则对该协商议事的实践推进产生了润物细无声的影响。 Fischer 在强调从社会文化角度分析协商空间的重要性时曾指出, 协商空间所蕴含的各种社会关系和假设使得一些行为(包括新行为)成为可能,也影响了人们参与协商的动力与协商的效果。 而这些影响更多地体现于“制度规则、规章和政策”之外的社会文化实践层面,正如Fischer 所反复表明的:“除了特定领域或空间内的制度规则、规章和政策之外,我们还需要理解为空间中的社会行事者赋予这些空间以意义的社会文化实践”,“设计原则在不同的地方可以有不同的含义”,“必须进入协商情境本身,以揭示这些由社会中更大的政治关系(阶级、种族和性别关系等)所塑造的真实但未言明的意义”。㉔

在田蓬村的协商空间中, 乡约文化所熔铸的新集体主义精神和“道德—利益—协商共同体”意识正是从社会文化实践层面形塑了“乡约议事”的特点,从而使得“民生议事堂”这一外来协商制度在田蓬村这片土壤上焕发了新的活力。

第一,增强了村庄治理的社会资本,为协商民主的顺利推行提供了文化支撑。

社会资本指“信任、对同伴的关心、愿意按照所在社区的规范生活并惩罚那些不遵守规范之人的意愿”㉕,这些行为一向被视为良好治理的基本要素,对于我国乡村而言,更是民主协商这种协同型治理是否得以维系的关键。 郑氏文化虽在田蓬村由来已久,也为村民们所推崇,但明确作为,尤其是由官方明确倡导为全村伦理道德规范还是近来的事情。 2016年田蓬村村委会把郑氏文化与新农村建设相结合, 开始系统发掘郑氏宗族文化;2019年时隔八十年重修郑氏宗谱, 同年修建以“郑氏八条”为核心的“郑氏文化广场”,稍后又修建以“郑氏八词”为核心的“无名广场”。尤其是“郑氏八条”和“郑氏八词”在全村核心公共空间的凸显与弘扬,标志着在官方的倡导下,郑氏伦理道德由“民约”进而成为“村规”。 这使其不仅由隐而显地规范着全体村民的日常生活与行为, 加强了村民之间的互信、互爱与互惠,也提高了村民遵守规范的自觉性和违反规范的成本, 为田蓬村作为一个社区的良好治理创造了较为丰厚的社会资本。

同时, 乡约文化也为协商民主制度的有效推行提供了强有力的文化支撑。 李德虎在考察成都乡镇协商民主实践后指出,“协商民主在乡村社会治理中的实现需要一定的文化支撑。 而中国参与型政治文化传统相对匮乏, 以及新时期乡村社会政治价值观现代转型的阵痛, 使得协商民主文化培育变得尤为紧要。 ”第一要务就是“重塑乡村社会共同体意识”。㉖他建议“要适时地保护和理性重建传统社会资本, 重塑乡村社会共同体意识这一本土性资源,在现代乡村治理中,传统的伦理本位和乡土人情仍是重要的治理资源”。㉗前文指出,田蓬村一直在探索贴合本村实际的有效自治路径,在接触“民生议事堂”之前实行过“网格问效”,然而这不过是“电视问政”的变体,并非协商民主。虽没有实行协商民主,但此时的田蓬村已经社区化,以郑氏文化为全村的伦理道德规范, 致力于发展集体经济,成为了一个道德—利益共同体,为田蓬村作为“协商共同体”的形成奠定了基础。可以说,田蓬村正是以传统伦理本位和乡土人情为基础的乡约文化重塑了“乡村社会共同体意识”,为“民生议事堂” 等协商民主制度的顺利推行提供了强有力的文化支撑。

第二,形塑了议事讨论的话语实践,为协商民主的提质增效提供了有力保障。

乡约文化也渗透于具体议事活动的话语实践,使得大多数讨论都能深入充分,易于达成共识或阶段性共识, 在一定程度上保障了协商民主的优质与高效。

首先,村民们的议事主题集中,致力于共同富裕的目标很清晰。 田蓬村村民们所推选的议事主题大多聚焦于集体经济的发展, 而且致力于寻求共同富裕, 这显然与乡约文化所塑造的田蓬村作为一个利益共同体的属性息息相关。 自2020年8月至2022年12月, 田蓬村共举行大型议事活动10 场,小型议事活动24 场,前者是围绕经全体村民投票产生之议事主题举行的议事活动, 面向全体村民; 后者是围绕前者衍生出的具体议题或临时出现的问题所举行的议事活动,面向部分村民。与集体经济有关的议题, 在前者和后者中分别占50%和70%, 这表明集体经济是村民们当前最为关注的事务。同时我们发现,不仅集体经济议题设置了议事议程, 如何帮助低收入农户增收也常常成为讨论的焦点, 这让我们从一个微观角度感受到村民们不仅具有道德—利益共同体意识, 似乎更具有同气连枝的“命运共同体”意识。 由于主题集中,目标明确,讨论就能更加充分与深入,取得较好的协商效果,“商出了项目、商出了成果”。

其次,村民们的合作意识强烈,致力于解决问题的努力很鲜明。一般而言,需要各方集体协商的多是事关各方利益的棘手问题, 而且解决方案也往往难以真正做到同等兼顾各方利益, 因此参与者常常要在利益冲突中作出决定。在这种类似“社会困境”的议题协商中,参与者的合作意识对于共识的达成至关重要, 而这又极大地取决于参与者对群体的认同和对社会规范的感知。㉘乡约文化显然在这两方面都为村民们在协商中的合作态度进行了充分的熏陶与引导。贺雪峰2005年到安徽肥西县小井村调查时发现小井村民对所处的村民组有强烈的“我们感”,他们在言谈中总是说“我们庄”(“庄”即村民组),这表明村民将村民组作为一个认同与行动单位。㉙这种“我们感”在田蓬村的协商议事中也有强烈体现,在具体议事中,村民们对如何发展村集体经济表现了极大的热情, 不仅出了许多好点子,而且发言中多以“我们”做主语,“我们田蓬人”“我们村” 这类指称语也相当频繁,显示村民们已将田蓬村作为认同与行动单位,共同体意识极为强烈。 这使得他们在维护自身利益的同时, 也倾向于站在对方立场或集体利益的角度考虑问题;同时比较有意思的是,当在一项事务中某些村民的利益受损时, 在讨论其他事务时大家又会有意无意地向这些村民倾斜,“互惠” 的意识颇为浓厚。比如,在2020年8月的议事中,在讨论村内排水系统改造问题时, 参会的乡干部提出了三种方案, 其中一个方案在解决排水问题上最彻底,但会占用某些村民的土地,但当这一方案被提出时,村民们热烈鼓掌表示支持,包括会被占地的村民在内;然而,在稍后讨论绿道建设时,村民们又选择了一个对这些村民有利的方案:绿道会尽量靠近他们的家庭旅馆。 正是这种大家合作互惠一起寻找解决办法的态度, 使得村民们在协商中总能达成某种程度的共识。贺雪峰认为“宗族观念所支撑起来的宗族认同可以抑制农民的不合作行动,却不一定能促成农民的主动合作行动”,㉚这大概指那些完全基于血缘宗族观念认同的村庄,而田蓬村对郑氏的“宗族认同”更多的是对其宗族文化尤其是伦理道德的认同, 在发展集体经济之共同意愿的驱动下,更融合了对集体利益的认同,因此村民们有着较高的主动合作意识。

第三,激发了村民协商的参与热情,为协商民主的有效运行提供了持续动力。

当前中国基层协商民主中,普遍存在群众“参与冷漠”现象,即“社会公众对政治缺乏责任感和兴趣,不想亲身介入政治过程”,㉛主要表现在群众参与协商的意愿不高或群众对所讨论的事务不熟悉,协商能力弱。群众的“参与冷漠”使得协商民主往往流于形式,甚至难以持续。但在田蓬村尚未出现这种情况,不仅在家的村民积极参加,异地工作的村民也常常通过视频连线的方式参与讨论。 之所以如此,直接的原因应该是:首先,协商议题是村民所关注和熟悉的, 都是与自身利益息息相关的身边事,这使得他们既有参与协商的意愿,又有参与协商的能力,多少都能发表一些看法;其次,由于每次协商都能取得一定的成效, 激发了村民下次参与协商的动力,形成一种良性循环。然而从前述分析可知, 这些都是前面第一、二点结出的果,若进一步探求深层原因,仍可发现乡约文化所发挥的奠基作用。

2.协商空间建构了“乡约议事”的话语伦理结构

在西方理论界,协商民主模式虽有几个变体,但许多都借鉴了哈贝马斯的话语伦理, 尤其是话语伦理所预设的“理想的言说情境”这一假设,协商民主倡导者认为通过提高辩论质量可以包含更广泛的观点,通过以真诚、尊重和消除强制力为特征的理性协商, 就有可能达成完全由最佳辩论的力量所决定的共识。㉜但建立在这一基础上的协商民主模式一直遭到批评, 除了被斥为高度理想主义之外,还被视为“过度理性主义,普遍主义和男性主义。换言之,它假定道德判断是一种智力和理性的运用,而非基于情感或对他人的关怀”㉝。

本文认为, 当前西方协商民主模式之所以存在以上不足, 是因为倡导者们过于关注哈贝马斯话语伦理的“理想言说情境”这一预设而忽略了其他, 但实际上该理论还预设了参与者对道德的自我理解,或可称“自我理解的道德规范”。哈贝马斯以“我们应该做什么”这一问题为出发点,认为当判断的最主要标准是有效性时, 它不为最多数人而是为委托人寻求最大利益; 当需要超越少数人而顾及所有人的利益时,就是一个道德问题,其标准不是有效性,而是良善或美德。㉞“这些道德问题实际上是话语伦理的主要焦点, 尽管它叫话语伦理。”㉟因此话语伦理不生成道德规范,但并非不关注。

哈贝马斯在构建自己的协商民主模式 “话语政治”时,就吸收了共和主义“道德的自我理解话语”概念。 他认为,多样的交往形式使得话语政治与经验之间建立起关联,而在这些交往形式中,共同意志形成的基础就包括道德的自我理解。㊱“自我理解的话语可以让公民清楚地认识到他们之所以会是一个民族、一个社群或一个国家的成员,他们之所以会居住在一定的地区, 他们属于什么样的传统,他们相互之间如何相处,又该如何对待少数民族和边缘群体, 他们理想的社会究竟是一个什么样子。 这种自我理解的话语是政治的重要组成部分。”㊲而话语理论“用一种理想的商谈和决策把它们融合了起来。这种民主程序在协商、自我理解的话语以及公正话语之间建立了一种有机联系,并证明了这样一种假设,即在这些前提下,合理乃至公正的结果是可以取得的”。㊳

如果我们认识到协商共同体“道德的自我理解”也是话语伦理的一个重要预设,那么道德判断的标准自然就不可能完全取决于理性的更佳论证,而会受到共同体自我理解之道德的影响。从哈贝马斯的以上论述可知,对成员之间(个体之间、个体与集体之间、主流群体与边缘群体之间)关系的理解、建构与维护是道德自我理解的主要内容,而成员之间的情感与关怀正是题中之义。 此时话语伦理的民主程序在“协商”“自我理解的话语”以及“公正话语”之间建立了一种有机联系,而“在这些前提下,合理乃至公正的结果是可以取得的”。

协商共同体的“自我理解的道德规范”这一预设之所以在许多西方协商民主模式中被遮蔽,有可能跟许多人将协商民主主要视为“公民和政府官员之间的沟通过程”㊴有关。 此时参与协商的双方所凸显的身份只是不同利益甚至是对抗性利益的代表, 并非有着道德自我理解之共同体中的成员, 这使得协商只是有关知识的传递和论点的讨论, 而非一个共同体内相互依赖之个体间存在的关系过程。而恰是这一关系过程“促使或阻碍个人提出要求、影响决策和相互理解”㊵,可以说关系过程的质量极大影响着协商质量。 自我理解的道德规范对成员之间关系的理解、建构与维持,为关系过程的质量提供了重要保障, 在共同体自我理解的道德规范引导下, 参与者不仅可以提出自己的利益与需要, 而且从对共同议题和私人利益的集体评估中相互理解并达成协议。

如果我们根据哈贝马斯的话语伦理来观察“乡约议事”的协商空间,不难发现,它不仅标明了符合普遍化原则和话语原则要求的 “话语规则”(如《田蓬议事规则十五条》),引导参与者最大限度地追求一种理想的言说情境,还凸显了“郑氏宗谱”以作为这个协商共同体的道德自我理解。 《郑氏宗谱》记叙了他们为什么会居住在这一地区,有什么样的传统,从家庭规范到社会规范,规划了他们理想中的家族与邻里社区究竟是什么样子。 尤其是其中的“郑氏家规训”逐层规定了族人、亲戚、乡邻之间如何相处, 如何对待边缘和弱势群体等等。 比如“郑氏八条”中的“戚里当厚”规定:“戚者族之亲,里者族之邻,情谊相关,出门相见,非若路人,不相谋面也。 凡是皆当从厚,通有无,恤患难,不论贫富老幼,悉以浑厚相遇,切勿恃强凌弱,唆弄起衅,凡我族中当共勖诸。 ”

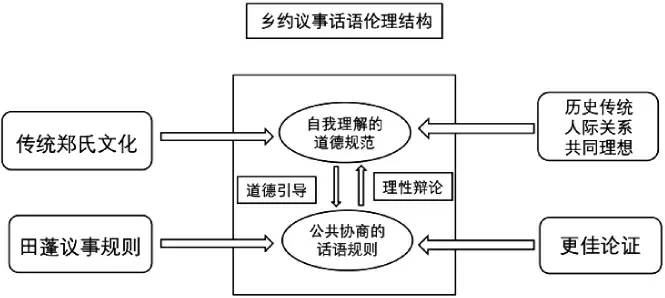

“乡约议事”的协商空间将《郑氏宗谱》为核心的郑氏文化纳入到协商模式中, 可以说是将哈贝马斯话语伦理有关共同体“自我理解的道德规范”这一预设前景化了, 我们可以将该协商空间所建构的“乡约议事”话语伦理结构描述如下图2:

图2 “乡约议事”话语伦理结构

在这一话语伦理结构中,“田蓬议事规则”使参与者在协商中通过更佳论证对议题进行理性分析,传统郑氏文化则基于协商共同体在历史传统、人际关系、共同理想等方面的自我理解所形成的道德规范,为协商提供道德引导。该结构在较大程度上消除了西方协商民主模式唯“智力与理性”进行道德判断的弊端,将理性论证与公序良俗、人伦常情相结合,将公平与公道相结合,使协商及其结果更公正、合理与合情,更大发挥了协商民主的优势。

四、相关问题的讨论

1.我国协商民主机制如何嵌入到乡土社会与文化之中?

乡村是我国社会治理体系中最基本的单元,无疑也是我国基层协商民主扩散的重要领域, 那么现代协商民主机制究竟该如何嵌入到乡土社会与文化而落地生根呢? “乡约议事”似乎为我们思考这一普遍性问题提供了一个可行的方向, 即恰当地汲取当地传统文化而将外来协商制度本土化。

逻辑上讲, 协商民主在地方上之所以存在扩散的困难,如果不是当地行事者的有意抵制,那么外来成果未能有效本土化而导致“水土不服”则当是主因。根据规范扩散研究者的观察,任何创新性理念和规范的扩散,很少是被全盘接受的,都要经过程度不一的本土化过程,即“将某个地方的特色融入其中”,或者说“当地行事者对外来理念进行主动建构, 从而使后者与当地信仰和实践发展出显著的一致性”。㊶就我国乡村进行协商民主模式的扩散而言,本土化过程尤其重要,这是因为“农民的行动深受地方性知识的影响”,这些地方性知识包括“乡村社会的道德、习惯、信任感以及舆论压力等”㊷,其中道德等“人们所共通的关于规则和规范的知识”更是一种“地方性共识”㊸,是农民认同与行动所基于的文化自觉。 就基层协商民主作为一种制度性安排而言,“制度安排对乡村社会性质有着深刻依赖, 同一个制度安排在不同性质的乡村可能具有极其不同的效果”,而“在当前中国的大部分乡村, 真正对乡村社会性质起显著决定作用的是由传统延续下来的文化秉性, 这种秉性当前特别反映在宗族和宗教的继承方面。 ”㊹这就使得在乡村进行协商民主的扩散时, 必须与本土道德、习惯等地方性知识乃至地方性共识相结合,与当地包括宗族、宗教在内文化秉性所决定的社会性质相一致,经过这样的本土化,协商民主的扩散才有可能获得成功。

田蓬村“乡约议事”的形成正是体现了这样一个遵循与吸收当地宗族文化尤其是宗族道德文化的本土化过程。一方面,上级政府部门在田蓬村推行“民生议事堂”时,不仅重视当地山水资源的价值, 也充分意识到郑氏文化等当地文化资源的重要性,鼓励村民发挥这些资源优势,探索一条符合田蓬发展的共富路径;另一方面,田蓬村村委和村民也并没有对“民生议事堂”全面照搬,而是积极将之与本土的郑氏文化相嫁接, 以后者作为前者的道德伦理基础, 因势利导地打造道德与利益共同体,聚焦于村民最迫切的发展问题,进一步推动田蓬村的社区化和新集体主义的发展。 在此过程中, 以郑氏文化为核心的传统乡约文化既促进了田蓬村基层协商民主的发展,也成为振兴乡村、实现共同富裕的重要资源。

当然,中国农村情况复杂,如何吸收本土传统文化不能一概而论。就宗族文化而言,中国从南到北就呈现出较大差异。虽然历史上“正是宗族这一聚族而居形成的血缘与地缘共同体, 成为中国传统农村基层治理的基本结构”㊺。但进入20 世纪后由于各种因素的影响, 宗族关系受到了不同程度的冲击,在华南农村宗族认同仍然存在,宗族仍具有一定的认同与行动能力, 在其他地区宗族或断裂为若干碎片(华北),或断裂得比较彻底,不再存在超出家庭的认同与行动单位(华中)。㊻华南农村就包括田蓬村所在的浙西南地区,在这样的村庄,宗族认同感较强,村民较为团结,宗族伦理道德作为地方性规范仍有较强约束力。 这就为郑氏宗族道德规范超越血缘关系而发展为全村的伦理道德规范,成为协商民主中“自我理解的道德规范”奠定了基础。 而在宗族关系受到较大冲击的其他地区, 则可能要另寻传统文化资源以建构协商民主的道德规范。但总体而言,协商民主要在乡村社会落地生根,像“乡约议事”那样结合当地传统文化资源进行恰当的本土化当是一个可行方向。

2.如何运用传统文化构建协商空间乃至村庄秩序空间?

协商民主是实现民主化村级治理也即村民自治的重要路径,“乡约议事” 的协商空间也让我们看到了传统文化在村庄秩序空间建构中的作用。研究者指出,“民主化村级治理是以村庄是一个相对独立的社区共同体为基础的”,其关键是“村庄社区有相对独立的秩序空间”㊼。 中国乡村秩序或是村庄内生或由行政嵌入,前者指自然村,村民自治最早也是将自治单位定位于自然村, 只是由于人民公社制度的嵌入,自然村格局不复存在,行政村成为村民自治单位。㊽田蓬村正是这样一个经行政嵌入而形成的自治单位, 在这样的自治单位一般存在重构乡村秩序的问题。根据贺雪峰的研究,获得村庄秩序大致有五种途径:习惯法、现代司法体系、国家行政的强控制、精英控制以及民主自治,而“道德和意识形态力量则是每一种途径均不可或缺的基础条件”。㊾因此无论通过哪种途径,重建道德秩序均是重构乡村秩序的重要内容, 我国乡村社会治理首先要建构乡村道德秩序空间。 但从现实情况看, 这一点在我国当前乡村社会治理中似乎较为忽略。

陈锋曾就中国乡村治理提出了“术”与“道”的概念区分,前者指主要依托技术或制度,要求基层组织讲究程序、按照制度办事;后者指治之道、治之理,即治理的合法性与正当性。他认为理想的情况是“治术”与“治道”的结合,但现实情况是“当前的基层治理,过于讲求以‘治术’实现目标,而缺乏对‘治术’的合法性基础‘治道’的强调”,㊿从而使得“在乡村治理实践中,程序正义不仅未能确立基层政治的正义性, 反而演变为泛滥的程序正义和形式主义”,而且“以法制为代表的制度化、程序化、民主化的技术治理又因无法与乡村社会基础相契合而遭遇重重困境, 使得基层社会处于强制力的真空状态”。[51]如果说贺雪峰从理论上正面指出乡村社会治理中重建道德秩序空间的重要性,那么陈锋则是从当前中国乡村治理的现实不足揭示了乡村道德秩序空间缺失所造成的问题。

村庄的协商伦理与村庄的道德秩序息息相关,可以说前者正是后者的一种投射。一个缺乏道德秩序的村庄很难想象其协商民主实践会受到“自我理解的道德规范”的引导。就此而言,协商空间不仅仅“是对协商秩序的一种象征性表达”[52],更是村庄道德秩序空间的缩影; 协商空间的建构不仅仅是对议事空间布局上的安排, 更是对村庄道德秩序空间的再现与强化。 “乡约议事”协商空间对郑氏伦理道德的引入与建构, 其重要意义大概就在于此。当然,道德秩序空间建构的资源可以多种多样,田蓬村的实践则表明,包括宗族文化在内的传统文化或可为我国乡村道德秩序空间的重建提供丰富滋养,为重构乡村秩序空间,重铸乡村社区共同体提供有力支撑。

结 语

无论是协商民主还是更广泛的村民自治,对于中国农村而言,都是外来制度,而“外在的制度要在乡村生根,必须注意生根的社会基础”[53],也即有个本土化的过程。协商民主的本土化,这一观点并不新鲜,何包钢曾就协商民主的中国化指出,协商民主理论虽最先发端于西方, 但中国有着丰富的协商资源,“协商民主可以充分利用, 改造传统文化资源,发展出本土化的协商民主”[54]。然而田蓬村将海宁的“民生议事堂”重塑为“乡约议事”的实践表明,协商民主要嵌入我国农村社会,可能还存在一个再本土化的过程。这是因为“中国传统文化的大传统, 在与不同区域农村实践相接触的过程中,又有适应和变异,成就了不同的小传统,而正是这些小传统,构成了当地农民的地方性共识,并与其他区域农村的地方性共识区别开来”[55],这就使得协商民主要在某个村庄扎根, 还须充分利用当地的小传统与地方性共识, 在中国化的宏大背景下还有个“乡土化”的精细环节。

另外,“乡约议事” 所利用的小传统与地方性共识是源自宗族文化的伦理道德, 它的成功实践也生动显示了传统伦理道德资源对于乡村治理的重要意义。它不仅给予乡村协商民主以“自我理解的道德规范”的指引,也凸显了协商空间所具有的空间布局之外的社会文化意涵, 使乡村治理获得了道德秩序空间, 为重建乡村秩序空间奠定了扎实基础。

注释:

①陈亮:《和合文化视野下我国基层协商民主的包容性建构及其限度》,《行政论坛》2018年第2 期;苏爱萍:《基层协商与精英自觉》,《山东大学学报》(哲社版)2017年第4 期;郑聪杰:《儒家社会建构中的“面子”与农村基层协商民主》,《领导科学》2020年2月下。

②张敏、韩志明:《基层协商民主的扩散瓶颈分析》,《探索》2017年第3 期。

③⑪⑰㉚㊷㊹㊺㊻㊼㊾贺雪峰:《乡村治理的社会基础》,三联书店2020年版,第369、372、127、371、370、221、344、345、19 页。

④⑨⑩⑭⑮㉔Fischer, F., Participatory Governance as Deliberative Empowerment, American Review of Public Administration, 2006, 36(1):19-40, pp.24-26.

⑤《郑氏宗谱》这一名称听起来有点像族谱,但实际内容非常丰富,更类似一部有关郑氏家族及其居住地的历史发展记录和社会规范说明,长达6 卷,至今已修订9 次。 在调查中我们发现,郑氏宗谱这一概念在田蓬村有两种意涵,一是指那套6 卷本有形书;二是指这套书中的内容。 在本文中我们用《郑氏宗谱》指代前者,用“郑氏宗谱”指代后者。

⑥在东岸乡10 个行政村中, 田蓬村的人均收入多年来徘徊于中等偏下水平。

⑦胡贵仁:《新时代推进基层协商民主的现实困境和规范可能》,《中国政协》2020年第1 期。

⑧吴毅、吴刚、马颂歌:《扎根理论的起源、流派与应用方法述评》,《远程教育杂志》2016年第3 期。

⑫㊿[51]陈锋:《乡村治理的术与道》, 社会科学文献出版社2016年版,第31、222、221 页。

⑬Fairclough, N., Analysizing Discourse, London: Routledge, 2003.

⑯⑱王沪宁:《当代中国村落家族文化》, 上海人民出版社1991年版。 另外,本文一般用“宗族”这一概念,但在引述他人观点时,为了与该作者的表述一致,有时也用“家族”这一说法。

⑲⑳㉑㉒㉓王颖:《新集体主义》, 经济管理出版社1996年版,第179、174、217、197、232 页。

㉕Bowles, S., & Gintis, H., Social Capital and Community Governance, The Economic Journal, 2002, 112(483):F419-F436, p.F419.

㉖㉗李德虎:《协商民主在乡村治理中的实现路径》,《河南社会科学》2018年第1 期。

㉘Chen, X.P., Wasti, S.A.& Triandis, H.C., When Does Group Norm or Group Identity Predict Cooperation in a Public Goods Dilemma? International Journal of Intercultural Relations, 2007, 31: 259-276.

㉙贺雪峰:《村治模式》, 山东人民出版社2009年版,第30 页。

㉛方卫华、绪宗刚:《基层协商民主“内卷化”的生成机制》,《北京航空航天大学学报》2021年第2 期。

㉜Eriksen, E.O.& Weigrd, J., Understanding Habermas, London: Continuum, 2003.

㉝㉟Mingers, J., Ethics and OR, European Journal of Operational Research, 2011, 210:114-124, p.119, p.117.

㉞Habermas, J., Discourse Ethics, Law and Sittlichkeit,in Dews, P.(ed.) Autonomy and Solidarity, London: Verso,1992, pp.245-271; Habermas, J., Justification and Application.Cambridge: Polity Press, 1993.

㊱㊲㊳[德]尤尔根·哈贝马斯:《包容他者》,曹卫东译,上海人民出版社2018年版,第314、313、315 页。

㊴Young, I.M., Inclusion and Democracy.Oxford: Oxford University Press, 2000, p.52.

㊵Bartels, K.P.R., Public Encounters.Public Administration, 2013, 91(2): 469-483, p.476.

㊶Acharya, A., Whose Ideas Matter? Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009, p.14.

㊸[55]贺雪峰:《村治的逻辑》,中国社科出版社2009年版,第131、104 页。

㊽[53]徐勇:《序言》, 载于贺雪峰:《乡村治理的社会基础》,三联书店2020年版,第iv 页。

[52]谈火生:《基层协商中的空间维度初探》,《治理研究》2021年第4 期。

[54]何包钢:《协商民主》, 中国社科出版社2008年版,第143 页。