雏鸭病毒性肝炎的临床症状及防治

谢建华

湖南省衡南县茅市镇农业综合服务中心,湖南衡南 421115

2022年3月29日,衡南县茅市畜禽养殖专业合作社购进雏鸭苗1 批,共2 089 只。第2 天雏鸭突然发病,食欲减退,采食减少,精神不振,极度沉郁,缩颈,打堆,行动呆滞,严重腹泻,然后出现神经症状,全身抽搐,站立不稳,身体倒向一侧,头向后背,身体僵硬,呈角弓反张姿势,并且传播迅速,1~4 d后雏鸭群几乎发病,食欲废绝,并出现大量死亡,短时间内死亡819 只。

笔者对合作社周边6 个鸭场暴发雏鸭病毒性肝炎疫病调查走访,了解该病发病症状、发病原因、流行特点、病理变化、临床鉴别诊断和实验室检查,进行疾病确诊,从而制定防治方案,更好地与肉鸭养殖户在生产中防治雏鸭病毒性肝炎深入开展技术交流。

1 临床症状

感染病毒的雏鸭急性发病,流行广泛,传播迅速,最急性发病雏鸭未表现任何临床症状而突然死亡,急性发病雏鸭在发病后3~6 d 内死亡。病初发病雏鸭食欲减退,采食减少,精神不振,极度萎靡、沉郁,双翅下垂,缩颈,打堆,站立不稳,腿发软无力,不能随群行走,无法随群下水活动,采食量大幅度减少甚至食欲废绝,不愿活动,嗜睡,眼半闭,陷入深度昏迷状态,行动迟缓、呆滞,常跟不上未发病健康鸭群,严重腹泻,排绿色、白色或黄白色稀粪,接着出现典型神经症状,运动失调,行立不稳,个别出现蹦高,翻跟头,倒地,全身抽搐,身体倒向一侧,侧卧,头向后背,扭脖,两脚发生痉挛性的反复蹬踏,肉鸭流泪,舌头伸出,咳嗽,临死前头向后弯扭向背部,身体僵硬,呈角弓反张姿势,一背脖一蹬腿,很快死亡[1];病死雏鸭爪尖和嘴呈现暗紫色。耐过后病雏鸭食欲差,采食量降低,相当瘦弱,生长发育受阻、迟缓,日增重极少,变成僵鸭[1]。

2 发病原因

从疫区或发病鸭场购入未经检疫的带病雏鸭传染源传染所致;鸭舍空舍、干燥时间非常短以及清洗、消毒不彻底;鸭苗体质十分弱,抵抗力特别差;饲养管理不善,严重缺乏矿物质与多种维生素[1];鸭舍相当拥挤,通风不良,光照不足,饲养密度大;扩群不及时升温,引起雏鸭感冒;鸭舍温差较大,超过1.7 ℃,湿度增加超过80%,极度潮湿;鸭舍内卫生脏乱差、阴暗、潮湿以及不适宜的湿度、温度、光照、应激等造成雏鸭处于亚健康状态,免疫应答受抑制[1];不合理使用兽药、抗生素造成肠道微生态菌群严重失调;市场商品化疫苗为Ⅰ型病毒疫苗,对Ⅱ、Ⅲ型病毒感染不起作用,以致免疫效果不佳[1];霉菌毒素、细菌感染、应激等因素激发雏鸭病毒性肝炎[1]。

3 流行特点

该病的潜伏期为2~7 d,全年发病,无明显季节性,比较而言冬春寒冷季节常发病。康复、带毒和发病雏鸭为传染源,经呼吸道和消化道途径传播,健康雏鸭接触康复、带毒和发病雏鸭及排泄物与分泌物,以及污染病毒的饮水、饲料、用具与场地感染发病[1]。鸭病毒性肝炎主要发生于18 d日龄以内的雏鸭,特别是5 d 内的雏鸭更易感染发病,发病率98%以上,死亡率达87%,6~18 d 的雏鸭发病率90%以上,死亡率达66%,19~33 d 的雏鸭也感染发病,34 d 以上雏鸭很难感染发病,成年鸭不发病。该病发病急促,流行快,传播迅速,病程短,发病率高,死亡率高。该病在老疫区常呈地方性流行,在新疫区呈暴发性广泛流行[1]。

4 病理变化

剖检发病雏鸭发现肝脏外观呈浅红色、红色、暗红色或花斑状,质地十分松软[2],极度肿大,为正常肝脏3~4 倍,很容易撕裂,被膜下有针尖至米粒大小不等的不规则出血点、出血块或出血斑[2],呈条状刷状出血。胆囊肿大,充满胆汁,胆汁变淡;脾脏肿大,出血,淤血,外观呈斑点状,被膜下有细小的出血点、出血块或出血斑[2];肾脏肿大、充血、出血;部分发病雏鸭有心包炎,心包积液,心肌如煮熟状,气囊中有淡黄色、黄色渗出液和纤维素絮片[2]。

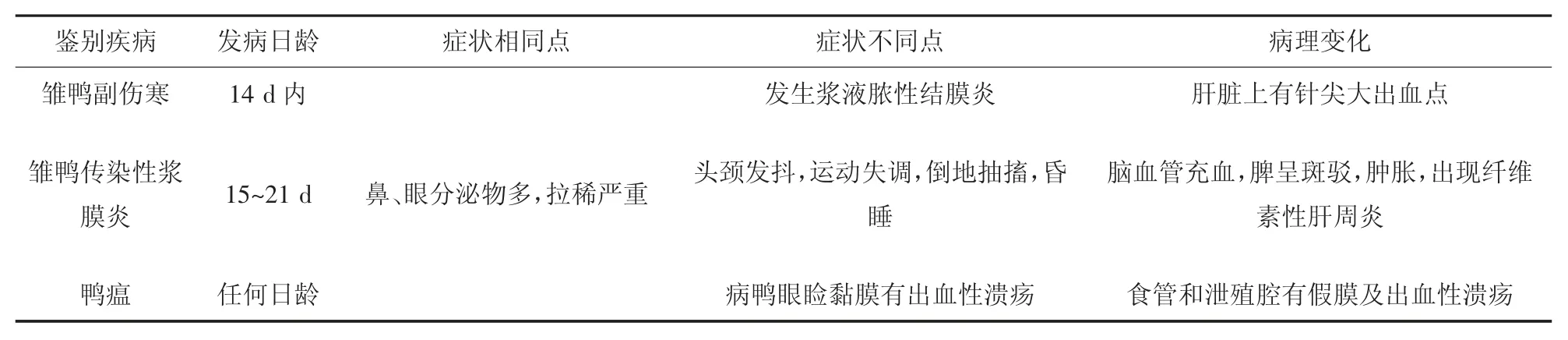

5 临床鉴别诊断

临床上鸭病毒性肝炎与雏鸭副伤寒、雏鸭传染性浆膜炎和鸭瘟的症状有相似处,需要鉴别诊断,见表1。

表1 鸭病毒性肝炎与雏鸭副伤寒、雏鸭传染性浆膜炎和鸭瘟鉴别诊断

6 实验室检查

温箱中继续培养。鸭胚水肿出血,肝脏出血坏死,50~75 h 死亡。

6.1 镜 检

1)无菌采取发病或死亡的雏鸭肝脏涂片染色镜检,没有细菌。

2)无菌采取发病或死亡的雏鸭肝脏组织接种于普通琼脂培养基,放置37 ℃恒温箱中培养50 h,没有细菌生长。

6.2 接种试验

无菌采取发病或死亡的雏鸭肝脏,称量后加入1∶4 灭菌生理盐水研磨做成匀浆,冻融3 次后,12 000 r/min 离心18 min,在上清液中加入链霉素、青霉素各2 500 IU,上清液无菌检测后,尿囊腔接种6 个12~14 d 非免疫鸭胚,0.4 mL/只放在37 ℃

7 疾病确诊

根据雏鸭发病突然、传播迅速、流行快、病程很短、病死率高流行特点,临床上出现明显神经症状以及临死前身体僵硬并呈现典型角弓反张姿势发病特点;肝脏外观呈浅红色、红色、暗红色或花斑状,极度肿大,为正常肝脏3~4 倍,表面有许多不规则且大小不等针尖大的出血点、出血块、出血斑,呈条状刷状出血病理变化,脾肿大,出血,淤血,呈斑驳状以及肾肿大、充血、出血,血管呈暗紫色树枝状等病理特征;临床上与雏鸭副伤寒、雏鸭传染性浆膜炎和鸭瘟鉴别诊断以及实验室检查,确诊该群雏鸭疾病为鸭病毒性肝炎。

8 治疗方案

8.1 带鸭消毒

对衡南县茅市畜禽养殖专业合作社雏鸭舍进行全面彻底清扫,对器械、用具清洗干净,并使用喷雾灵1∶200 带鸭喷雾消毒,以1∶2 000 比例进行饮水消毒。

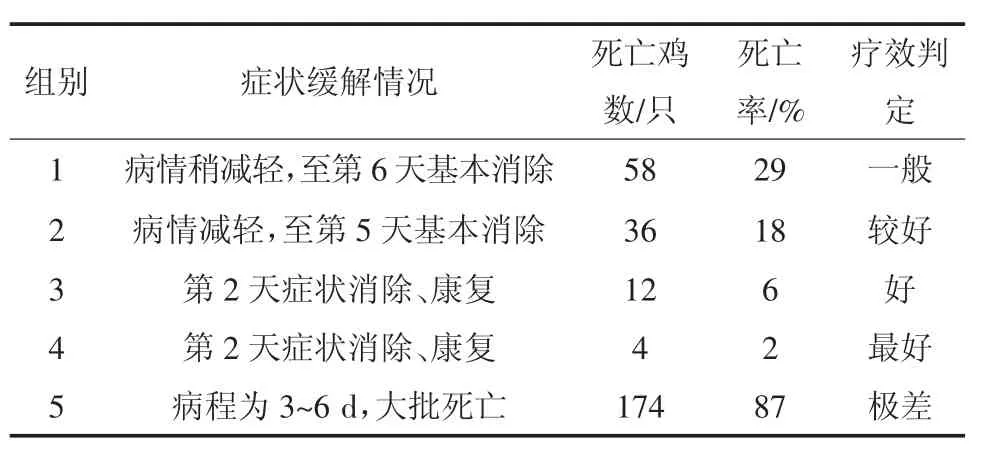

8.2 治疗分组

将发病雏鸭的1 000 只分成5 组,每组200只,进行对比治疗试验。

8.3 治疗方法

第1 组使用0.05%病毒唑饮水,连用3 d;第2组使用0.04%恩诺沙星饮水,连用3 d;第3 组每只病鸭肌肉注射鸭病毒肝炎免疫蛋黄匀浆0.7 mL;第4 组每只病鸭肌肉注射鸭病毒肝炎高免血清0.4 mL;第5 组为空白对照组。

8.4 各组治疗试验观察

治疗效果见表2,由表2 可知,发病雏鸭肌注鸭病毒肝炎高免血清进行治疗,疗效显著。

表2 各组对比治疗试验

9 预防措施

9.1 加强养殖管理、对发病雏鸭消毒、接种疫苗

鸭场采取封闭饲养,严格防疫,育雏前4 d 的湿度控制在76%以内,防止鸭舍过度潮湿,应及时更换干净垫料;保持鸭棚内外环境相对安静,避免因应激因素造成病情快速加重[3];棚舍早晚温差及各处温差不能过大(不能超过1.7 ℃);鸭群密度过大时,要适当分群,做到饲养密度适中;改善鸭群饲养环境,加强饲料营养,给33 d 内的雏鸭供给适量的钙、矿物质与多种维生素以增强抵抗能力;加强鸭舍通风,及时排出舍内污浊气体[3];严格执行消毒卫生防疫制度,在孵化、育雏、育成、肥育栏舍门前设固定消毒池,定期清洗、消毒饲管用具,确保饲养场区干净卫生;避免雏鸭饮用野生水禽栖息污染的露天水源[3]。

9.2 增强防疫意识

严禁从发病鸭场、孵化场购买雏鸭而带入疫情;严禁场外人员不经过消毒进入鸭场或窜圈。一旦发生该病,迅速隔离发病雏鸭,使用喷雾灵彻底消毒,2次/d,同时对环境、人员、工具进行全面消毒[3]。

9.3 阻止疫病蔓延

雏鸭病毒性肝炎流行广泛,传播十分迅速,一旦发现病鸭应及时紧急隔离治疗,积极做好病毒切断工作,严禁鸭场饲养人员流动窜圈、收购病残鸭人员入场及外场人员入场参观,严禁来往车辆、用具和垫草不经严格消毒入场,严禁在场内乱扔病死鸭等,避免疫病扩散蔓延[3]。

9.4 阻止继发感染

鸭群发病后使用抗病毒药物与高免血清治疗的同时,应配合使用抗菌药物,防止发生大肠杆菌病、肠炎和雏鸭传染性浆膜炎疾病等,并在饮水中加入电解多维、复方口服补液盐及2.5%奶粉,以保持雏鸭机体电解质、水与营养平衡,促进发病雏鸭康复[4]。

9.5 对发病雏鸭消毒、隔离、无害化处理

1)带鸭消毒。使用喷雾灵对发病鸭群进行带鸭消毒,2 次/d,连续5 d。

2)隔离、无害化处理。雏鸭群发病后立即隔离病鸭,对病死鸭无害化处理,防止疫情扩散。

9.6 接种疫苗

从健康鸭群引进种苗,严格执行消毒卫生防疫制度。出壳1日龄雏鸭免疫接种鸭病毒性肝炎Ⅰ型弱毒冻干疫苗1.0 mL,免疫期半年[4]。对种母鸭可用雏鸭病毒性肝炎弱毒冻干疫苗免疫接种2 次,第1次在产蛋前13 d,每只皮下注射1.0 mL,隔10 d再注射1.0 mL。在第2 次接种后18 d,种鸭所产的种蛋孵出雏鸭具有天然被动免疫力[4]。