空间·性别·种族:论《干旱的九月》的南方淑女神话

刘抒悦

(北京航空航天大学 外国语学院,北京 海淀 100191)

怀着对南方淑女神话的清醒认识,威廉·福克纳(William Faulkner)在其“约克纳帕塔法”世系小说中塑造了一群令人难忘的白人妇女。“南方淑女神话”形成于南北战争之前,把南方女子视为“阿斯托拉脱城百合般的纯洁少女”[1]89。就本质而言,该神话暗示“白人世袭的血统和至高无上的权力地位……都由女性的贞洁来保证……男性以保护女性为由,进一步建立男性权威”[2]。在《干旱的九月》(1931)中,女主人公米妮被强加想象的贞洁和维护血统的责任,始终在神话束缚下垂死挣扎。

“尽管《干旱的九月》被誉为福克纳最佳作品之一,但它载入文学选集的频率却远低于《献给艾米丽的玫瑰》和《熊》等故事,也未能引起学界广泛关注”[3]。在少量相关研究中,埃德蒙·沃尔普认为该短篇小说是绝望的隐喻,米妮和麦克兰顿饱受南方神话的诅咒[4],国内也有学者解析了“干旱的九月”和“流言”等隐喻内涵与作用[5]。托马斯·英吉早在1990年就对比了福克纳与莫言的作品,提出莫言的叙述技巧、作品结构和人物塑造(即困于怀旧情绪的悲剧人物)均受福克纳影响[6],随后国内学者也就两位大家的作品题目展开认知视角下的对比探讨[7]。可见,学界主要通过隐喻研究和对比分析来阐释《干旱的九月》的写作技巧或主题意蕴,而几乎忽略其突出的空间特征。空间叙事有助于展现一个群体的“共性”和单个人物的“个性”[8]314,本文聚焦事件发生地、人物内心世界和文内并置情节,剖析《干旱的九月》中的病态人物与异化社会,阐释福克纳对南方淑女神话的解构。

文学一度被视为时间艺术,而约瑟夫·弗兰克提出“小说空间形式”,强调现代主义文学用空间的“同时性”取代了时间的“顺序”[9]。加布里尔·佐伦提出三类叙事空间,其中两类为:地志空间,即作为静态实体的空间;文本空间,即文本所表现的空间[10]。之后,亨利·列斐伏尔指出,叙事作品中的心理空间是人物意识活动所及的内心世界[11]154。结合上述理论,研究发现福克纳在《干旱的九月》中将时间分割为地志空间、心理空间和文本空间,借此揭露淑女神话隐含的性别与种族问题。

一、地志空间:公共与私人的对立互补

佐伦提出,地志空间是独立存在的,不受时间结构和文本顺序的影响。文本可通过直接描写来塑造地志空间,也可以借文本的每个单元,包括叙述的、对话的,甚至是论述的来重构地志结构。地志空间可以是一系列对立的空间概念(如里与外等),也可以是人或物存在的形式空间(如现实与梦境等)[10]。罗侬进一步关注空间之间的关系,包括公共空间与私人空间的对立互补[12]。通过直接描写和叙述,《干旱的九月》建构出对立互补的公共与私人空间,借此展现故事角色和主题。

(一)公共空间:理发店与广场

故事起于理发店,白人男子在此谈论米妮小姐被黑人威尔强奸的传闻。店里“天花板上的吊扇没有吹来清爽的凉风,而是不停地搅动着浑浊的空气,将一股股浓烈的洗发水和润发膏的陈腐味儿,还有人群中呼出来的污浊气息和身上散发出来的汗馊味儿,又源源不断地吹回到他们的身上”[13]3。在压抑的公共空间内,众人无心探寻真相,言语充满种族与性别歧视。麦克兰顿厉声喝道:“有没有发生强暴,真的有那么重要吗?难道你们就这样放过这帮黑鬼,干等着事情真的发生吗?”[13]6对这群男性而言,谣言是否属实并不重要,他们只想以保护淑女为藉口攻击黑人。另一位男性说:“碰到这种鬼天气,男人们什么事都能干得出来——甚至对她(米妮)”。[13]4暗示作为老女人,米妮只是男人退而求其次的性玩物。可见,南方男性看似在为米妮伸张正义,实则并不尊重女性,只是把保护淑女当作维护种族等级的托辞。

第三章移步到夜幕下的广场,并进一步聚焦到麦克兰顿的车里。“白天已经在阴沉的灰霾中死去,漆黑的广场上覆盖了一层疲惫了的灰霾”[13]9。“覆盖”对应英文原文中的动词“shroud”,该词也可作名词,指裹尸布。此外,“死去”和“疲惫”也含死亡意味,引导读者将漆黑广场与阴冷棺材相联。据梁晓冬统计,“灰霾”在第三章出现13次,频率之高“迫使读者在产生了‘尘土’无孔不入的直观印象后,进一步去思考隐含其间的寓意”,即“人类的堕落”“罪与罚”和“死亡”[5]。威尔被强行拖上车,白人壮汉无视他说的“我什么坏事也没做呀。我对上帝发誓”[13]11,争先恐后对他拳打脚踢。这再次印证种族主义者并不在乎流言真相,只是借淑女神话来为其霸凌行为正名。

第四章描述米妮和朋友走向广场的场景。米妮“高昂着头,憔悴面容上的那双眼睛依然炯炯发光”[13]14。小贩们注视着她,低声谈论强奸传闻;“在门廊上闲逛的年轻人也抬帽示意,只是他们的眼睛却盯上了她扭动的屁股和双腿”[13]14。米妮欲借性谣言吸引众人关心,而男人的关注却仅限于花边新闻和原始性欲,与米妮的本意对立,极具讽刺意味。

(二)私人空间:米妮的闺房与麦克兰顿的新宅

第四章结尾和第五章转换到米妮的闺房和麦克兰顿的新宅。通过散播谣言,米妮终于得到公众关注,却随即发疯,狂笑不止。朋友们把米妮送回家后,她“止住了笑声,静静地躺了一会儿,只发出轻微的呻吟声。可是没过多久,她的狂笑再次爆发,那声音变成了歇斯底里的尖叫”[13]15。在私密闺房内,女友们替米妮“脱下粉红色的连衣裙、透明的内衣和长筒袜”[13]15,这些与米妮关系密切的衣物携带着微妙意义,“与需求、欲望等有关……成为耐人寻味的符号”[14]。脱去性感衣物,意味着米妮摘下寻求关注的面具,做回有别于公共空间里的真实自我。这样的她深知,神话之下的自己难以获得完整人格,因而变得虚弱癫狂。当镜头聚焦公共广场,读者或许会因米妮以他人名誉,甚至生命为代价来博关注而愤慨,但当看到她在卧室卸下伪装,读者可能会稍感同情。可见,公共与私人地志空间成对立互补关系,有必要结合两类空间来认知人物。

午夜时分,麦克兰顿回到新居。“他的房子方方正正,小巧玲珑,就像一只鸟笼儿一样”[13]16。“鸟笼”意味着封闭,隐喻麦克兰顿对妻子的束缚,以及性别和种族歧视对麦克兰顿的禁锢。在此私人空间内,麦克兰顿怒视妻子,“半推半搡地把她扔到躺椅上”[13]16。他对处于弱势地位的妻子家暴,这与其在公共空间展现的“淑女骑士”形象截然相反,再次印证私人与公共空间的对立与互补。结尾叙述了麦克兰顿家暴后的场景:“四周没有动静,没有声音,甚至也没有虫声。在冰冷的月光下,在群星的凝视下,这个黑暗的世界似乎被击倒了”[13]16。月光和群星好似上帝之眼,旁观着淑女神话背后的性别歧视与种族主义。正如埃德蒙·沃尔普所言,这句话象征人间失去了秩序与道德,因此被上帝诅咒和抛弃[4]。麦克兰顿假借保护淑女之名,结队霸凌黑人以发泄无名怒火,却依旧无法解脱。整个世界也是如此——饱受着性别与种族歧视,美国南方只能拥抱无望的未来。

二、心理空间:荒谬神话下的病态男女

除地志空间以外,人物心理的立体展现也是体现小说空间特征的要素之一。不同于《达洛维夫人》等意识流作品,《干旱的九月》并未大量使用自由间接思想或引语,而是通过人物在特定地志空间内的表现构建其心理空间,绘出淑女神话下的美国南方群像。

列斐伏尔认为,人物的内心世界为空间实践想象提供了各种新的意义和可能性[11]165。“心理空间在一定程度上是地志空间的产物……受到地志空间的支配和影响”[15]。建筑学家安德鲁·巴兰坦亦对比了人们在熟悉与陌生、私人与公共空间内的不同表现,强调“我们在不同的环境中一般都会有不同的举动”[16]155。阅读《干旱的九月》时,读者需关注人物在特定地志空间内的言行,将其搭建在一起,从而认识到麦克兰顿暴戾虚伪和米妮可恨可怜的心理空间。此外,相对于《献给艾米莉的玫瑰》等聚焦受压迫的女主人公的故事而言,《干旱的九月》将女性心理空间构建拓展到主人公女伴,批判淑女群体缺乏团结对抗神话的冷漠。

(一)南方绅士:空有地理与性别标记的劣质符号

麦克兰顿的心理空间充斥着伪善和敌意,这根植于他对黑人和女性的蔑视。随着情节发展,福克纳逐步剥落他的面具,在新居揭露其暴戾心理。新宅外墙“干净整洁”[13]16,但屋内的墙壁却“满是尘土”[13]16。地志空间成为麦克兰顿心理空间的外化:他在公共场合宣扬保护南方淑女的决心,却在私人场所里家暴妻子,原形毕露。麦克兰顿在同一晚先后对黑人和妻子施暴,但仍因无名怒火而焦躁不安,这源于他霸凌黑人和鄙夷女性的扭曲心态。

首先,麦克兰顿“保护”淑女的行为夹杂着种族歧视色彩。为保证白人世袭的纯正血统,南方社会构建出淑女神话,“将特权阶层白人女性的躯体视为理石般的神像……和需要保护的对象,以远离野蛮而落后的破坏者”[2]。福克纳“故意掩盖指控威尔的起源,以强调这群‘治安者’的非理性”[17]。在以麦克兰顿为首的南方男性看来,不管黑人是否强奸了白人女性,他们都是可以任由欺凌的粗鄙下人。但即便已将威尔置于死地,麦克兰顿仍感到愤懑,甚至觉得整个世界都坍塌了,这印证了凯斯琳·阿门德的观点:若盲目把黑人视为“他者”,南方社会最终将走向毁灭[18]。其次,麦克兰顿对女性的态度模糊且矛盾,其虚伪的“保护欲”只是为了巩固男性地位。正如查理德·金所言,南方女性既是不可缺少的“女王”,也始终是个“影子般的形象”[19]34-35,“是强有力的、散发英雄气质的父亲们的附属品”[19]32。麦克兰顿身上集结着白人男性对淑女的复杂情感:他们一边高歌女性为圣洁代表,却一边对女性怀揣蔑视。“保护”女性成为男性确定权威的方式,这意味着女性被异化为男权文化里的“他者”,被赋予印证男性身份的唯一使命。在古老传说中,南方男人是温文尔雅的绅士,是淑女的可靠依托[20]。而从麦克兰顿可见,所谓的“南方绅士”已沦为一个空有地理与性别标记的劣质符号。

(二)南方淑女:神话的受害者与加害者

携带着受害人与加害者双重身份,米妮的心理空间充满了绝望和无助。她曾是善于交际的秀颀少女,公众也尚可用“少不更事”[13]8为她开脱。而当步入成人社会,米妮逐渐沦为南方淑女神话的受害者:蓬勃的她开始被视为水性杨花,同辈男性“对她冷落不屑”[13]8,曾被抢了风头的女性也开始落井下石。同时,同龄人接连生儿育女,只有米妮依旧伶仃,并被朋友的孩子们称为“阿姨”。饱受着社会偏见,米妮急忙与一位银行出纳员确立了关系,但不幸的是,这位出纳员从未打算结婚:他每年只回镇上一天,还沉溺于单身派对。在小镇居民看来,米妮与这种男人“勾搭成奸”[13]8是在粉碎“南方淑女”的圣洁形象,因而给她贴上“堕落女人”的标签,将其排挤到社会边缘。被孤立的米妮开始设法吸引公众:每天上午,在大多镇民出门之时,米妮会戴着花边女帽荡秋千;午后,她会穿上亮丽纱裙前往商铺;晚上,她会面色亮堂地前往影院。可是,这仍无法改变其“他者”身份。

“一旦无法独立发展人格,这些女性就容易产生身份危机,并做出为社会所唾弃的极端行为”[21]。利用男性“保护”淑女的心态,米妮散播了强奸谣言,试图将南方与她的对立转移到白人与黑人的冲突以博取关注,她也因此沦为加害黑人的间接施暴者。但即便如此,南方“绅士”对她的关注仍夹杂原始性欲、性别蔑视和种族歧视。这进一步压垮了米妮,逼迫她在闺房卸下伪装,通过疯癫传达对“淑女神话”的抗议。在公众场合,米妮看似是个招摇过市、间接杀害威尔的恶毒女人,这甚至“使读者想用私刑报复她”[3]。然而,当目睹米妮在闺房里的歇斯底里,我们不禁会觉得她可恨又可怜。

(三)淑女好友:缺乏互助精神的冷漠旁观者

米妮的女伴也是值得关注的群体,她们的心理空间充斥着冷漠与嘲讽。当米妮被女友孩子称为“阿姨”,女友们愉悦地对孩子说,米妮阿姨年轻时可是人见人爱。这句赞美实则暗含讥讽,女友们故意重提旧事以强调世事变迁,米妮已是人微言轻。当米妮被玩弄感情,女友们还时不时向她提起出纳员,“说他面色如何红润啦,说他在孟菲斯如何春风得意啦”[13]9,怀着看笑话的态度打量米妮。当听闻强奸流言,女友们迫不及待地对米妮说:“一定要告诉我们究竟发生了什么。他说了什么,做了什么,全都告诉我们”[13]14。此番言论与其说是出于关心,不如说她们只是想满足个人好奇。当失控的米妮被送回家,女伴们在床边讨论强奸是否属实,“眼睛忽明忽暗地闪烁着”[13]15。作为米妮好友,这些女性从未置身于米妮的困境以理解她,更未团结反抗荒谬的淑女神话。相反,她们只关心花边新闻,还时常在米妮的伤口上撒盐。可见,米妮不仅未被南方“绅士”尊重,也未得到同性好友的关爱。

三、文本空间:同一主题下的并置情节

在《干旱的九月》中,福克纳不仅在故事层面构建地志与心理空间,还在话语层面并置同一主题下的双线叙事,生成与前两种空间相辅相成的文本空间。佐伦强调,文本空间受到语言选择、文本的线性时序、视角结构三个方面的影响[10]。龙迪勇提出,如今的文学作品常“把叙事的进程打断,在线性的文本中插入一个或多个并置性的故事”[8]193,“把一系列‘子叙事’统一在同一个‘主题’中,也就等于统一在同一个‘场所’也即同一个‘空间’中……正是在这个意义上我们说:主题—并置叙事是一种空间叙事”[8]205。《干旱的九月》的双线情节流走于不同地志空间,表面上来看,将其连接在一起的因素是强奸流言,但深层则是暗含性别与种族歧视的淑女神话。并置的情节指向同一主题,均以具体的地志地方作为故事发生的容器,因而具备明显空间特性。这也印证了弗兰克的观点:现代主义作家总是通过并置来打破叙事的时间顺序,从而使得文学作品取得空间艺术的效果[9]。文本空间和地志、心理空间相互交融,共同建构叙事的空间特征。

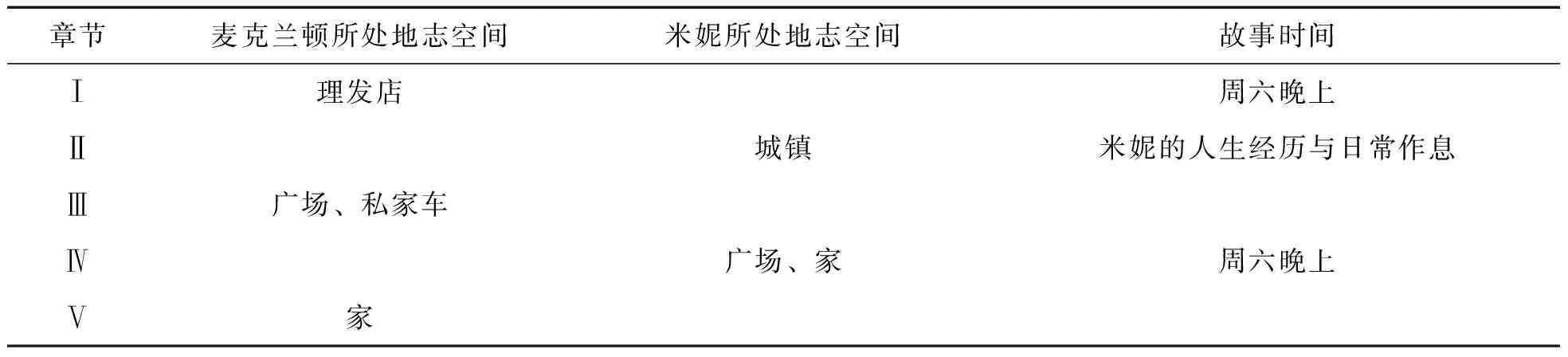

如表1所示,文本的第一、三、五章聚焦以麦克兰顿为首的南方男性,叙述其霸凌黑人的情节线,第二、四章聚焦米妮,叙述其招摇过市,随后发疯的情节线。细读发现,除总结米妮的人生经历与日常作息的第二章以外,其余章节均在同一时间段内发生:一个周六晚上。然而,并置的情节中断了时间顺序,实现了文学空间性,读者的注意力也因此被引到人物在不同空间的相异表现:麦克兰顿在公共空间欺凌黑人以“保护”女性,却在本是温馨港湾的家里家暴娇妻,延续了对黑人的暴力。米妮在公共空间看似卖弄身姿,借性谣言博得同情,却在私密闺房内难忍痛苦,一度失态。在不同地志空间内,不同主体却遭受着性别歧视与种族主义招致的相似痛苦。两条情节在同一故事时间内的不同地志空间上演,实现了认知的共时性与多维度,丰富了读者阅读时的思维感受,并与地志和心理空间相呼应,强化了叙事的空间特征。

表1 《干旱的九月》中的地志空间和故事时间

四、结语

作为一位杰出的美国现代作家,威廉·福克纳为文学空间化发展做出了重要贡献。在《干旱的九月》中,福克纳突出了公共和私人地志空间的对立互补:米妮在公共场合捏造谣言吸引大众,却在私人场合因被社会排斥而孤寂无助,走向癫狂。麦克兰顿在公共场合似乎在为女性同胞声张正义,却在私人场合暴露出性别与种族歧视。这两种地志空间影响人物言行,共同建构角色的心理空间,包括神话之下女主人公的孤独、女伴们缺乏互助精神的冷漠和南方“绅士”的伪善。撰写故事时,福克纳打破了传统叙事的单一线条,转而并置同一主题下的双线情节,在文本层面构建出与地志、心理空间相辅相成的空间特征。谈及小说空间形式美学,福克纳指出:“这多半像是装饰一个展览橱窗。要把各种不同的物件摆放得体,相互映衬,需要有相当的眼力和审美情趣。”[22]45《干旱的九月》的文本空间要求读者将分散片段拼接组合,从而全面认识神话抑制下的病态人物与异化社会。综合可见,依托《干旱的九月》的多重空间,福克纳解构了荒谬的淑女神话,抨击其对女性情感需求的抑制,讽刺其巩固父权地位和维护种族等级的本质。

除《干旱的九月》(1931)外,福克纳还撰写了多部解构南方淑女神话的作品,其中最著名短文当属《献给艾米丽的玫瑰》(1930)。对比而言,《干旱的九月》较少受到学界关注。实际上,这两则故事有显著共性:受制于淑女神话,两位女主人公均因遇人不淑而受到社会排挤,沦为神话受害者。为了改变现状,她们采取极端方式来吸引关注或挽留幸福,成为加害者,最终走向悲剧:疯癫甚至死亡。然而,从空间叙事角度出发,本文认为《干旱的九月》借多元地志和心理空间,深入探讨了神话背后的种族与性别问题,在一定程度上是对《献给艾米丽的玫瑰》的继承和发展。在地志空间层面,《干旱的九月》突破了《献给艾米丽的玫瑰》中的小镇与老宅这两个场所,架构出理发店、广场、米妮的闺房和麦克兰顿的新宅等多元空间,来承载更丰富的人物言行。在心理空间层面,《献给艾米丽的玫瑰》聚焦艾米丽这一位南方女性,而《干旱的九月》则将注意力延伸到对南方群像的刻画。通过构建主人公女伴和南方男性的心理空间,福克纳讽刺了女性群体缺乏一致对抗神话的冷漠态度,鞭挞了“绅士”假借神话巩固白人男性权威的伪善。这些圆形人物聚集于《干旱的九月》,共同控诉神话背后的种族与性别问题。腐朽神话不仅使女性米妮、男性麦克兰顿、黑人威尔饱受折磨,更引导整个南方走向无望未来。在文本空间层面,《献给艾米丽的玫瑰》采用“回”字形结构的乱序时间[23],而《干旱的九月》则将同一主题下的情节并置,在此方面两文各有千秋。

以地志、心理、文本空间为焦点,福克纳揭示了南方淑女神话对女性正常情感需求的抑制,讽刺其巩固父权地位和维护种族等级的本质意图,从而成功解构了这一神话。借文学创作,福克纳呼吁社会培养成熟个性、自立自强的现代女性,倡导建立种族平等、自由多元的南方净土。在这一层面上,福克纳的文学作品也为当代社会提供了一定借鉴意义。