清代书学与西洋构成意识在中国书法中的导入

□ 祝 帅

在观察晚近中国书法史发展的宏观线索时,有一个问题始终萦绕在笔者心头,那就是以明季黄道周、张瑞图、詹景凤、王铎、傅山为代表的大幅狂草书法,为何在整个清代并没有随着书写条件的不断提升而进步,反而几成绝唱,乃至一直到20世纪的林散之这里才重新接续起唐代狂草的伟大传统?对此,书法史往往解释为清代篆隶书所取得的辉煌成就限制了行草书特别是狂草的发展,而篆隶书的异军突起则得益于清代金石学的复兴和碑学的兴起。诚然,书法史上兼擅篆隶与草书的书家并不多见,即便王铎、傅山也不例外,清代的邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕等更是无法以草书名世,但这个说法显然不能解释清代篆隶书区别于传统金石学在字结构和章法上所取得的新变。在撰写《书画同源:赵之谦》一书时,笔者意识到以赵之谦为代表的清代碑学家对字法和章法空间的处理有绘画特别是彼时已经传入中国的西洋绘画的影响,但并未及深究①。近年来,随着思考的深入和学界诸多同仁研究的进展,有关清代书学(主要是以篆、隶、楷为代表的正体字)与现代设计观念之关系重新进入笔者的视野。

一、问题的提出

邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕(以下行文中简称“清代四家”)虽然并不生活于同一个时代,但都堪称清代书法不同时期的代表人物。他们四人书风各异,但都在不同程度上分享着清代书法的某些共性。其中一个重要的特点,就是这四位书法家最擅长的字体都是静态字体,即篆书(含篆刻)、隶书、楷书(包括魏碑),而不以草书见长。其中,邓石如在隶书方面是皖派书风的开创者,其篆书更是堪称大家,其草书作品也有传世,以《海为云是》五言联为代表,但很难说属于狂草作品,成就亦无法与其篆隶书比肩;何绍基楷书宗法鲁公,以楷、隶笔法入行书,因其执笔方式的奇异而自成统绪,堪称后世“蜾扁书”之鼻祖;赵之谦虽有大量行书手札、稿本传世,但代表其艺术成就高度的显然是篆书、隶书、魏碑和篆刻,草书作品几近空白;而吴昌硕作为篆书、篆刻大家,其大写意绘画作品似乎暗合草书笔意,但亦不肯以狂草书创作示人。一言以蔽之,他们所擅长的都是“正体字”或曰“静态书体”。以“清代四家”为杰出代表的300年的清代书坛上,最杰出、知名度最高的一批书家,似乎都并不擅长草书,特别是狂草。

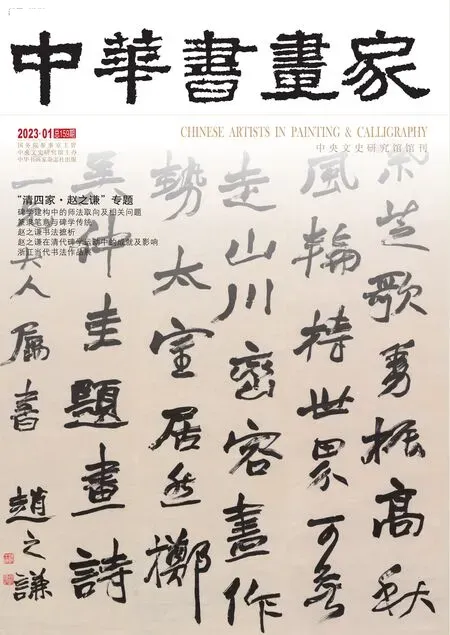

[清]赵之谦 山中多白云 纸本释文:山中多白云。戏拈儿辈七巧板成数十字。程子镜芙摹作榜书。持赠少庵仁兄亲家大人粲正。撝叔识。

[清]赵之谦 山雷轩 纸本释文:山雷轩。葛民先生取颐卦象名其轩。既自为记,因属之谦篆。

对此,以往的书法史都把他们作为清代碑学书法的代表人物加以解释。且不说这四位书家本身都不是碑学范式的开创者和概念的提出者,仅仅用碑学这个体现书法史内部演进的概念来描述他们也是远远不够的。用碑学概念来观照这四位书家的风格时,可以说只能体现出一种“家族相似”,换言之,只有似是而非的概括性,却并没有表现出精确的解释力。更何况,仅仅用金石学和访碑的复兴来描述清代碑学书风的起源,也无法回答为何碑学传统传世多年,在清代大多数碑学经典算不上新的考古发现,可以说在唐代之后几近平淡无奇,却在清代突然别开生面这一问题。对此,我们或许可以从书法史之外更广阔的文化领域的风气中寻找新的阐释方式。

在笔者看来,被清代书坛特别是康有为所视为碑学的书法经典之所以在清代以前沉寂上千年,却得以在清代纷纷成为书家效仿和再创造的对象,是因为碑学传统所提供的基本素材——具有独特空间意识的静态书体形态,因其暗合了彼时西方传入的西洋绘画构成原理和形式法则,又因其较慢的书写速度决定了在创作中尤其适合反复推敲、设计和安排,所以尤其得到在潜意识里面受到西方影响的晚清书家的青睐。这种西洋绘画构成原理和形式法则可以概括为一种“设计意识”,即在书法创作中,书家可以对字结构(内部空间)和章法(外部空间)进行预先的布置和安排,以机械的点线面为代表的设计构成中的几何形体取代了此前书写中“变起伏于锋杪”的那种偶然性,从而迥异于快速、即兴书写的动态字体(尤其是狂草)。如果对狂草书的内外部空间进行某种预先的布置和设计,则在正式创作中势必影响书写速度,从而使草书呈现出某种臃肿或迟滞的点画形态(像邓石如某些实验性的草书书写所表现出的那样),进而影响作品的整体外观。又因为这种设计意识随着清代以降西方印刷技术在中国的传播和普及,从而在整个20世纪直至今日书坛仍然不乏模仿和实践者。

加拿大传播学家麦克卢汉在《谷登堡星汉璀璨》中曾经有一个发现:“印刷,在把地方语言转变为大众媒介的过程中,构建了现代主义国家的统一而中央集权的军队力量。”②这一论点的论据是:“虽然谷登堡的字体设计模仿着各种手写体,但人文主义的设计师们在16世纪却让字母远离书法,而使用几何工具构建了罗马字母。”③在中国,印刷术的发展路径虽然与西方不同,但似乎也暗合了麦克卢汉的这一观点。

字体设计是一门艺术吗?直到包豪斯(1919-1933年间德国的一所设计学院)的时代之前,人们对这个问题还是存在争议的。麦克卢汉在《古登堡星汉璀璨》一书中就观察到这样一个事实:在印刷机出现伊始,那时候印刷所用的字体还是在刻意模仿手写字体的,因为那时候的人们认为手写的才是美观的。在中国也不例外,宋代雕版印刷兴盛的近千年来,刻书乃至后来的印刷机所使用的“宋体”“楷体”“仿宋”等字体,起初就是对于书法中的颜体、欧体、柳体的模仿。然而,随着设计意识的普及,人们逐渐接受了汉字中的机械审美法则。印刷机所使用的字体渐渐不再以模仿手写为标准,而是堂而皇之地开创了所谓的“印刷体”。这种印刷字体起初还有装饰角等“衬线”,后来干脆发展到取消一切装饰的“等线体”阶段。从刻书业所使用的字体设计来看,宋代的浙本、蜀本、建本,分别模仿了欧阳询、颜真卿、柳公权的楷书字体,到了明代万历年间,金陵的刻书业所使用的字体虽然很难说是对于哪家哪派的模仿,但仍然保留了诸如横画从左下向右上逐渐抬高等浓厚的手写体痕迹。但是到了清代,清刻本书籍所广泛使用的宋体字,已经与今天的印刷体几无二致。不仅如此,清代乾隆年间还出现了《钦定武英殿聚珍版程式》一类印刷出版业的官方规范图录。

除了印刷之外,有清一代,西方的形式美学、图案原理类著作,如18世纪英国画家威廉·荷加斯的《美的分析》等已经出版,将对绘画的讨论从图像志、图像学等具象问题的讨论转向统一、整齐、对称、线条等抽象的美学法则,这种形式美学让绘画中的灵感、偶发和随机性让位于机械、规律和设计性,也将艺术审美导向了随后即将粉墨登场的现代性工业审美法则。体现在书法上,就是书法创作越来越向字体设计靠拢——不仅去掉了手写字体的诸多习惯(或者只在象征意义上保留了一些手写习惯,如用字体设计中的衬线和装饰角模拟颜体书法的顿挫等),而且让书法中个体字符之间的差异性让位于规范性。随着印刷文化的霸权,人们不再认为千篇一律、状如算子的印刷字体是没有生命力的,相反,那些存在大小差异和书写变化的手写字体才被认为是粗鲁和不可接受的,而无法预先进行设计、更无法诉诸规范的狂草书法,自然在这种审美范式中变得边缘化。在这种背景中,书法审美也不由得逐渐向这种机械的审美法则靠拢。当然,也不能因此贬低清代正体字书法的艺术价值,只能说,这是一种不同于传统书法审美的新式审美法则。

[清]赵之谦 致潘祖荫信札一组 纸本释文:陶苏诗跋阅毕,敬缴毛藏本,在彼则昨所闻者必无望为古本也。杨书富矣,跋亦有金银气。宋本可羡有此跋,不为宋本羡之。钞本“魏志作泰”四字当是重出,须抹去为得。之谦顿首复。 手书读悉,镜无铜边,皆木上饰以金者,容访之,或则乾隆中紫檀雕花边者,胜于洋货也。洋镜二三尺长,当亦不甚贵也。之谦顿首复。 手示悉,容再求之。此本《山谷外集》价大约在六两内外,从前已与议过极居奇,六金无不得矣。馀但望其有便时快观也。之谦复。 历官表奏收到,衬纸抽去恐仍不全耳。复上。伯寅世叔大人。之谦顿首。 《潞城考古》收到,《诚斋诗话》奉赠之件,因究系官书,故不署款于上也。敬上伯寅世叔大人。之谦顿首复。

二、清代书法取法典范的转移

有清一代,书法家对于西洋艺术法则的接受,目前更容易找到的是视觉方面的证据,尤其是金农、伊秉绶等所受的印刷文化的影响在视觉上的证据更加明显。除此之外还有一些直接或者间接的证据可以佐证这一点,例如,赵之谦就曾用七巧板集出“山中多白云”五字横幅,体现了鲜明的现代构成意识。到了1815年,中文世界里出现了第一份西方意义上的现代报纸《察世俗每月统记传》,随后,土山湾印刷所和土山湾画馆在上海天主教区建立,西洋的现代设计和随之而来的现代生产方式逐渐为国人所接受。如果说明代天主教耶稣会士入华带来的是西方中世纪的物质文化遗产,至多是启蒙运动时期的一些“奇技淫巧”,并没有从根本上改变中国人的审美范式的话,那么19世纪的新教入华和在华天主教的一系列改革则是从根本上推动了近代机械文明在中国各个领域中的传播。

在古代书法史上,王铎恐怕是与西方传教士接触最多的书法家,也是除了徐光启、李之藻、杨廷筠等天主教徒外与传教士互动最深入的中国文化界人士,至今美国旧金山亚洲艺术博物馆还收藏有王铎的《赠汤若望诗卷》。但从视觉上,很难说西方的审美对王铎的书法创作有直接的影响,从该诗卷的标题——“过访道未汤先生亭上登览闻海外诸奇”中也可以看出,王铎和汤若望的交往中所涉及的西方文化,对于王铎来说基本上还停留在“猎奇”的层面上。在北京市委党校院内至今还保存着利玛窦、汤若望、南怀仁等早期来华耶稣会士的墓碑,其上除拉丁文外使用的还是中国传统的书法书写,情形与唐代的《大秦景教流行中国碑》上的叙利亚文与中文书法的并置极其类似。但是,在今天北京石刻博物馆中所保留的大量清代传教士的墓碑上,中文字体已经从传统的书法转变为与拉丁文一致的印刷体。尽管彼时大量清代刻碑仍使用书法来书写,但“印刷体”入碑这件在今天已经习以为常的事,在当时足以称得上是对于作为实用书法的一次釜底抽薪,因为它代表着人们不再认为印刷字体不同于手写体的一些特点是不可接受的,甚至在不久的将来会反过来用印刷字体的规范和法则来要求书法创作。

这就是“清代四家”书法所诞生和对话的大的文化背景,而这种解释让我们把清代篆隶楷书复兴的原因从书法史内部的碑学转向了书法以外的西方印刷文化工业、印刷现代性的审美法则。然而也就在这一过程中,以往被书法取法所轻视的碑学中某些带有设计色彩从而不登大雅之堂的案例,如碑额书法、墓志盖书法、北朝摩崖写经,以及《袁安碑》《袁敞碑》《天发神谶碑》等,恰好在这一新的审美范式的影响下向当时的人们发出了新的视觉冲击力。在这些新材料、新观念的刺激与带动之下,有清一代书法取法的范围和参照系就得到了极大的拓展,也催生了一批在新的审美范式推动下所诞生的新式书法家。由于“清代四家”主要作为实践家而非理论家并没有留下太多的书法文献,抑或是他们所受到的这种新的审美范式的影响本来就是那一个时代的“集体无意识”,以至于他们的取法来源长期以来被书法史的研究者所忽视,仅以碑学视之,但其实碑学是无法涵盖这种时代书法的风貌的。

概括言之,这种时代风貌主要体现在三个方面:

首先是汉字形式构成方式的创新。之所以说是“汉字”而不是“书法”,主要原因就是新的审美范式改变了许多传统书法中的观念,如“内部空间”取代了“字结构”,“外部空间”取代了“章法”,这使得清代书法作品呈现出许多新面貌的同时,也越来越接近字体设计。对于设计师来说,字体设计毋宁说是一种汉字的游戏。我们在清代书法史上也的确看到,不仅是各种静态书体纷纷被当作构成元素进行全新的设计,破体等构成方式也得到了前所未有的应用。在章法方面,以往在刻书中才能见到的大字小字的混搭、自觉或不自觉的标尺或网格对称等现代审美法则也在不同程度上得到了应用。这在极大程度上丰富了传统书法章法的同时,也在实质上让书法越来越向图案构成和现代平面设计靠拢。由于材料的更新和便利,这一趋势在今天“国展体”书法身上体现得更加明显。

其次是书法创作样式的创新。明末以前,尽管有了大幅的宣纸或绢,但常见的书法样式无外乎条幅、中堂、对联、扇面等有限的几种。清代以降,不仅是书法的字法和章法呈现出新的面貌,就连书法的样式也大大增加了,而这些从书法审美的角度都可以理解为加强形式感的需要。诸如类似图案中“四方连续”的四条屏和“适合纹样”的瓦当宣纸、加强构成连续性的手绘界格、体现对比和节奏的拓片题跋、体现透视原理和平面造型的全形拓乃至赵之谦别出心裁的“七巧板书法”等,皆是此类。从这些新样式中,不难看出书法家为加强形式感所进行的种种探索,而这些探索显然也不可避免地分散了传统中“万岁枯藤”“屋漏痕”这样对于书法线条本身的品质追求。

最后,与新形式相联系的各种创意的实践也开始在书法中运用和尝试。以往在民间才可以见到的“合体”书法在清代文人书家群体中的实践就是一个例子。清末光绪年间,俞樾曾刻印《曲园墨戏》一书,收入自己对于篆书、草书等多种字体合体书的创意实践,其中草书甚至也被加以图案化的处理。在此前,不同于不可释读的花押文字,这种有明确字体变形的合体书多见于民间杂耍,但至此已经明确进入文人视野。这种零散的实践也成为后世现代书法的一个逻辑起点。此外,俞樾还自制有《曲园兰讯》信笺,曾有研究者将这种信笺的底纹描摹出来,可以看出与当今现代感极强的商业文字设计竟如出一辙④。或许正是受其影响,合体书法的实践在此后越来越呈现出设计意识。溥心畬晚年渡海赴台以后,有一副创作于20世纪的用合体书法创作的对联,将七言律诗“白山黑水是吾乡,幼时也曾见君王。赐名贝子亲孝母,西山养性寒玉堂。冰火连天山河乱,漂泊渡海两渺茫。回首不见来时路,三杯浊酒倍感伤”写为上下各八个字的对联。从书法风格来看,这件作品属于他惯用的柳体楷书,但毫无疑问已经加入了书写前的创意。

这些清代书法开始出现的新的时代特征,意味着书法家不仅已经把取法的对象从经典法帖转向各种民间书风,更转向了更广阔的视觉设计领域,这既是时代审美风气的变换,也是书法家个人眼界的拓展使然。以往由于批评框架的缺失,人们统一以碑学视之,并认为是取法碑刻或新出土书迹的结果。但是,当我们把视野转向更广阔的世界艺术史和设计史时,却意外地发现清代书法在某种程度上与现代艺术设计的某种汇流。

三、设计意识的兴起对清以后书法风格的影响

20世纪上半叶书风,一方面受到清代碑学余绪的影响,另一方面也由于石印、珂罗版技术的异军突起为帖学的复兴扫清了障碍。因此,如果仅仅把眼光放在书法史的内在理路的话,无论从哪个角度,都很难像描述前朝书风那样,用“尚韵/尚法/尚意”“碑学/帖学”这样单一的范畴来对其进行概括式的描述。然而,倘若我们将参照系转到书法领域之外,关注西洋绘画乃至设计意识的传播对于书法的影响的话,却有可能得到一些前所未有的发现。我们不妨通过几位清末民初的代表性书家的案例,来看当时书风中所受到的西方设计意识的影响。

尽管入民国之后仍以“清道人”自署,似乎看起来是表达对于清王朝的留恋,但李瑞清可谓是现代文化的受益者。不仅他本人的书法取法《经石峪》等经由现代出版的缩小影印的范本,并且他担任监督(校长)创办的两江优级师范学堂正是中国现代设计教育——图画手工科的先驱(1906年),比民国以后北京第一国立美术学校的图案专科(1918年)要早12年。尽管图画手工科的创设要晚于天主教土山湾画馆,但相比较土山湾所提倡的西洋写实绘画,两江师范更贴近“手工”——即西洋艺术实用性的一面,这个过程中也初步构建了关于形式法则的教学和研究体系。无疑,这不仅仅有“西洋”,也是“东洋”影响的后果。彼时西方刚刚兴起的设计观念经由明治维新之后的日本这个近邻的整理与改造传入中国,让国人通过一个文化上更加亲近的中介来了解西方工业革命以来的各学科的进展,也是清末民初时期外来文化在中国传播的一段必经之路。

李瑞清本人并没有出国留学,但其两江师范中有许多毕业生赴日本、美国深造,而且他也曾引进日本教席来华任教。相比之下,李叔同就比他更多了一份对东洋构成的参与式理解。1905年,李叔同求学于东京美术学校,尽管所学以绘画为主,但从其毕生经历来看,显然对他触动更大的是日本的构成原理和设计艺术。1910年回国后,担任天津北洋高等工业专门学校图案科主任教员,尔后又曾短暂出任《太平洋报》广告部主任,经营自绘自刻的“新广告”。尽管出家后李叔同在艺术创作方面只保留书法,但此时他的书法已经有很强的设计意识,用他自己的话来说:“作一幅图案画看可也。”⑤不仅如此,他还曾参与字模(印刷用规范字库字体)的书写,尽管以失败告终,但可以看出他的书法艺术与设计意识的关联。从李叔同书法创作的章法与布局而言,其设计之精微,图式之西化,在整个20世纪书法史上恐怕都无人出其右。

[清]赵之谦 节录史游《急就篇》释文:更卒归诚自诣因,司农少府国之渊。 远取财物主平均。史游《急就篇》。为继芗三兄属篆。赵之谦。

李瑞清的侄子李健则又是一位深受设计影响,并且参与设计实践的书法家。李健自己并没有接受完整的现代艺术教育,但悟性和所参与的领域之广均不下于科班出身的艺术家。李健的弟子方闻后来任教于普林斯顿大学,成为北美高等中国书法研究的开创者。与李叔同类似,据《申报》载,李健也曾应邀书写过字模,亦未果。除此之外,李健还为联益公司设计过“联益长寿”信笺,在南洋时期还曾参与过商业标识(logo)设计工作。这些工作也在某种程度上塑造了李健书法创作以静态字体为主、注重设计布局的特点。如果仅仅用书法史创变的内在理路都可能无法解释其书风的来源。

除了这些深度介入设计实践的书家个案,整个20世纪上半叶受到设计意识影响的书家可谓比比皆是。有热衷于设计信笺、笺谱、书籍的鲁迅、郑振铎,由封面设计或书籍设计转入书法创作的钱君匋、闻一多等。20世纪下半叶,这种设计意识逐渐与现代艺术汇流,重视设计、构成等现代性书家最终转入名为“现代书法”的艺术流派,由于当今展览作品与拼接、染色、书体大小搭配等形式手段相联系,从而与传统书法本体分道扬镳。也正因此,人们容易局限在传统书法内部来解释碑学对“二王”乃至整个帖学传统的冲击,如金石学、访碑的兴起或新出土书迹的流传等,但这种解释已经远远不够。20世纪以来书法史开创出的诸多面貌,应该与西方舶来的设计意识的传入有密切的关系。当然,由于现代设计的静态和反复修改推敲的特征,使得这种种新面貌并不适用于行草书书法,而更容易体现在楷书、隶书、篆书等正体字的字结构与章法布局等方面,所以正体字体在清代以降的复兴就是情理之中的事情了。

还有一个附带兴起的艺术门类就是篆刻。与书法不同,篆刻自古以来被视作金石之学,先秦、秦汉时期从事篆刻雕刻的往往是工匠。这一方面说明古代篆刻并非文人艺术家所为,直到宋元时期都是如此;但另一方面也点明了篆刻需要“意匠”,即设计构思和工艺制作。这种在创作之前往往需要草稿和构思,创作过程中可以反复修正的工作方式显然不同于书写时具有一次性甚至偶然性的书法尤其是行草书创作,但却暗合了现代设计的生产方式。明代以降,文人士大夫也加入了篆刻艺术创作,加上清代金石学兴起,让宋代文人不屑为之的篆刻获得新生,从而在清代确立了中国艺术史上书、画、印并行的传统。

[清]赵之谦 节录史游《急就篇》 纸本释文:进近公卿傅仆勋,前后常待诸将军。别侯邑有士臣封,积学所致非鬼神。史游《急就篇》。益斋仁兄正,赵之谦。钤印:赵之谦(白)

四、设计意识导入对书法审美变迁的影响

在中国,书法被认为是一门至高无上的艺术,而印刷字体则常常被讥诮为“状如算子”。康有为在《广艺舟双楫》中之所以“宝魏”“卑唐”的理由之一,便是“不复能变,专讲结构,几若算子。截鹤续凫,整齐过甚”。换言之,唐碑宛如印刷的整饬感,在后世的书法鉴赏家眼中并不是什么优点,而恰恰是书法艺术低劣的标志。毫无疑问,在早先人们的心目中,与书法比起来,用于印刷的字体还是一种“等而下之”的东西。但是清代以降,随着印刷工业的普及,以及由此带来的工业化的现代性审美逐渐成为现代艺术设计的主导审美范式的字体设计才渐渐成为一种新时代的艺术,它与书法的界限也常常被现代人有意无意地模糊。早先的刊刻字体还存在以衬线、装饰角等对书法家字体的模仿,而现在手机和电脑上应用得最普遍的“黑体(等线体)”,则是20世纪以后从日本舶来的受西方无衬线字体影响而产生的一种新字体⑥。问题在于,不管是哪一种审美法则,都有自己应用的范围,对于同为汉字艺术工作者的书法家和字体设计师来说可谓“二者必居其一”。接下来的问题是,清代以降的此类静态字体书法创作和现代字体设计之间的界限在哪里?

字体设计是一种在机械时代应运而生的遵循现代工业审美法则的艺术形式。作为一种艺术,字体设计无论是从历史传统、评价范畴、审美法则等各方面来说,都与书法无法相提并论。简单地用书法的标准来套用于字体设计,而忽视了字体设计自身所特定遵循的工业化大生产的现代设计标准,很可能得出错误的判断。举例来说,如果说“中宫收紧”“横平竖直”等是书法和字体设计共同遵循的法则的话,那么,“偶然性”和“规范性”就分别是对书法和字体设计的不同的要求了。一些按照书法的审美标准被判定为“俗书”的楷书字模,其实放在字体设计里并不算是难看,也正因此,才常常有一些热衷于印刷式审美的人为某些知名楷书作者的作品被专业书家斥之为“俗书”而打抱不平。确实,“俗书”并不是高级的书法作品,但是,这种意义上的“俗书”在书法领域之外似乎也不会产生太大的社会危害性。对于一个不需要成为专业书法家的人,尤其是对于使用钢笔书写的人来说,能写出书法家口里的“俗书”,也是需要一定的功夫的。反而,一些同时触碰到传统书法和现代设计审美双重底线的“恶俗字体”或称“江湖字体”,才应该真正是“人人喊打”的。

眼下,不管是商业文宣、商品包装,还是电视和短视频的字幕,种种“恶俗字体”“江湖字体”有愈演愈烈的趋势。对此,书法领域乃至大众媒体都不乏批评的声音⑦。

如果用简单的语言来概括这种机械时代的工业审美法则,那就是“少就是多(Less is more)”。这种工业化的审美从本质上来说是反对装饰的,就要求最简单、最规范化的设计语言,满足功能化的需求就好。早在现代主义的苗头诞生伊始,阿道夫·卢斯就喊出了“装饰就是罪恶”的现代主义的先声。尽管后现代宣称“少就是繁(Less is bore)”,但是后现代主义只是代表了一种反叛的可能,真正在后现代时代执牛耳的设计风格并不是罗伯特·文丘里笔下拉斯维加斯的那些具象建筑,而是代表了“第二现代性的颜值”的博朗公司和乌尔姆学院的设计法则。即便在今天,那种诉求于情感化的后现代设计仍然不是大众审美的主流,相反,像苹果(Apple)、宜家(IKEA)、无印良品(MUJ I)这些典型的现代主义设计风格仍然备受大众的青睐。可以说,机械时代的工业审美法则仍然在今天占据主导地位。这种法则是现代的而非后现代的,套用哲学家哈贝马斯说,对于现代设计来说,“现代性”仍然是一项未竟的任务。

现代工业化审美的前提是“功能”,而方法则是“预制”——一切都是在需求之前预先设计好的。与传统设计那样量体裁衣、因地制宜不同,现代建筑的开端——第一届世博会的“水晶宫”就是预制件搭建的,在服装店购买的衣服也已是事先限定的S、M、L等标准码。字体设计也一样。因此,现代字体设计本身往往并不像《兰亭序》《祭侄稿》等书法作品那样表现情绪与性格。用美学家的话来说,这种设计仍然是“美”的,但不是书法那种个性的美,而是一种“平均美”⑧。在现代设计中,同一种字体,应该有广泛的适用性。就以无衬线的黑体为例,一位专业的设计师,既可以用它表现喜庆的事情,也可以传达哀伤的信息。一言以蔽之,现代字体设计本身就是一套规范,这套规范保证了设计师可以用最经济的语言(形式)传达最清晰的信息(功能)。也正因此,在不久的将来,基于人工智能(AI)的程序化设计工具与平台可以胜任包括字体设计、版面编排设计、海报设计在内的绝大部分传统的平面设计工作,但无论如何也取代不了专业的书法家。

对一位现代设计师而言,他的手段不是华丽的装饰和冗余的字体衬线,而是用最简单的字体(现在常常是等线),通过字体的色彩、大小、粗细、位置、字距、行距等来体现自己的设计构思。对于没有受过专业设计训练的人来说,这种做法似乎并没有经过“设计”甚或显得太“素”,但设计师正是通过这些微妙的设计语言与形式构成,来让受众在潜移默化中接受一种现代性的机械审美法则。这种法则既是普遍的,又带有这个时代的鲜明烙印。我们不能孤立地判断这种工业审美和传统社会中的书法审美孰优孰劣,也不能简单地对这种现代性设计风格进行批判甚至开历史的倒车。相反,作为当代人,我们只需要认识到这是一种包豪斯所开创的时代的审美风格,并时刻加以批判性反思。

五、结语

从历史来看,清代以来的书法史尤其是静态字体发展演进的历史与现代字体设计有着共同的审美源头,那就是一种可以被描述为设计意识的现代性的工业审美法则,对此可以一直追溯到“清代四家”及其创作。传统的书法与字体设计已经成为并行不悖的两种审美法则,二者虽不乏交集,但异大于同。在共同遵循工业审美法则的前提下,书法和字体设计各自向表面上看是自身对立面的对方发生了一种潜移默化的互相影响甚至转化,从而在极大程度上反过来塑造了时代审美观念的变迁。

注释:

①祝帅、阴澍雨《书画同源:赵之谦》,荣宝斋出版社,2018年。

②[加]麦克卢汉《谷登堡星汉璀璨》,杨晨光译,北京理工大学出版社,2014年,第310页。

③[加]麦克卢汉《谷登堡星汉璀璨》,杨晨光译,第50页。

④延雨《从日本、美国等地之收藏考察晚清学者俞樾的多元篆书实践》,《中国书法》2021年第12期。

⑤周勋君《“新考案之格式”及其相关问题——弘一关于书法的若干观念》,《中国书法》2018年第12期。

⑥祝帅《宋体的衰微与“等线”体的兴起》,《艺术与设计》2020年第10期。

⑦张寿昌《“丑书”进了字库,谁之过?》,《书法报》2019年第19期。

⑧彭锋《西方美学与艺术》,北京大学出版社,2005年。