家庭抗逆力理论在风险应对领域的应用:演变、价值及挑战*

安叶青 七十三 曾小叶 金童林 曹呈旭

家庭抗逆力理论在风险应对领域的应用:演变、价值及挑战*

安叶青 七十三 曾小叶 金童林 曹呈旭

(内蒙古师范大学心理学院, 内蒙古高校心理教育重点研究基地, 呼和浩特 010022)

家庭抗逆力理论是近年来风险应对研究领域中被引最高的理论之一。该理论的提出源自McCubbin等人对军人家庭应对战争危机的观察与思考, 得益于早期学者对家庭压力和家庭系统理论的探究。经数次修订后, 该理论经历了由静态特征到动态变化的发展过程, 形成了一个具有较广泛内涵与外延的理论体系。其早期应用集中于创伤修复、家庭压力应对等主题, 之后涉及复原力等更丰富的研究议题, 已成为临床干预工作的实践导引和COVID-19大流行以来国家和社会、家庭和个体层面“危机事件—适应能力”关系的重要解释机制。其应用面临来自元理论研究、方法学及跨文化与社会变迁观点的挑战。未来研究应明晰概念与整合模型、使用混合方法与制定评估指标体系、强化家庭抗逆力理论的本土化研究与构建中国特色家庭抗逆力理论体系。

家庭抗逆力, 风险应对, 家庭压力, 家庭危机, 家庭适应

1 引言

近年来, 地震、洪涝灾害、COVID-19大流行等重大风险事件频发, 给民众的生命健康构成了极大威胁, 家庭抗逆力成为抵御风险的重要保护因素(Ho et al., 2022)。家庭抗逆力理论也成为风险应对研究领域中被引最高的理论之一(Mao et al., 2021), 常用于复原力、家庭压力应对等研究主题中, 为个体及家庭有效应对逆境提供了理论解释机制。

家庭抗逆力理论自1983年提出以后, McCubbin及其合作者对该理论进行多次修订(McCubbin & Patterson, 1983; McCubbin & McCubbin, 1989, 1993; McCubbin & McCubbin, 2013), 形成了一个具有一定深度和广度的理论体系。但仍有两个重要问题不容忽视:一是实证研究最常用的是该理论体系中的“双ABCX模型”和“FAAR模型”, 以至于不少研究者将这两个模型等同于家庭抗逆力理论, 在应用时出现以偏概全的情况; 二是该理论是在解释西方军人家庭对战争危机的应对时提出, 来自西方家庭治疗的范畴, 而家庭在中西方文化传统中差异巨大, 这一文化背景脉络为许多风险应对研究者所忽略。这在一定程度上影响了研究者对该理论的深刻理解以及应用该理论去解释我国家庭风险应对时该有的审慎态度, 甚至出现削足适履的问题。

为此, 我们拟对家庭抗逆力理论观点的大致形成与发展脉络及在风险应对研究中的应用进行回溯, 并尝试梳理中西方“家庭”历史, 深入探讨家庭抗逆力理论的价值和局限, 进一步分析现阶段家庭抗逆力理论在实际研究方面的挑战和展望, 以期为未来家庭抗逆力理论在风险应对领域的应用发展抛砖引玉。

2 家庭抗逆力理论的提出与演变

2.1 理论产生背景

家庭抗逆力理论的产生得益于早期学者对家庭压力理论和家庭系统理论的研究。Koos (1946)研究了低收入家庭的困境问题, 提出了第一个家庭压力理论, 即“过山车模型”。该模型认为家庭应对危机的过程包括“危机→解体→恢复→重组”四个阶段。Hill (1958)基于这一模型重点研究了二战退伍军人对战争创伤的应对, 提出了第二个家庭压力理论, 即“ABCX模型”, 该模型认为压力事件的发生会打破家庭原有平衡, 给家庭带来危机, 危机严重程度的关键是家庭对压力事件的评估。这两个模型清晰地描述了压力影响下家庭功能障碍的产生过程, 为家庭抗逆力理论的建立奠定了基础, 但未能很好地解释家庭成员的相互作用。Bowen (1978)重点关注了家庭成员间的互动作用并提出了家庭系统理论, 为家庭抗逆力理论诞生带来契机, 但未能揭示家庭何以应对危机。

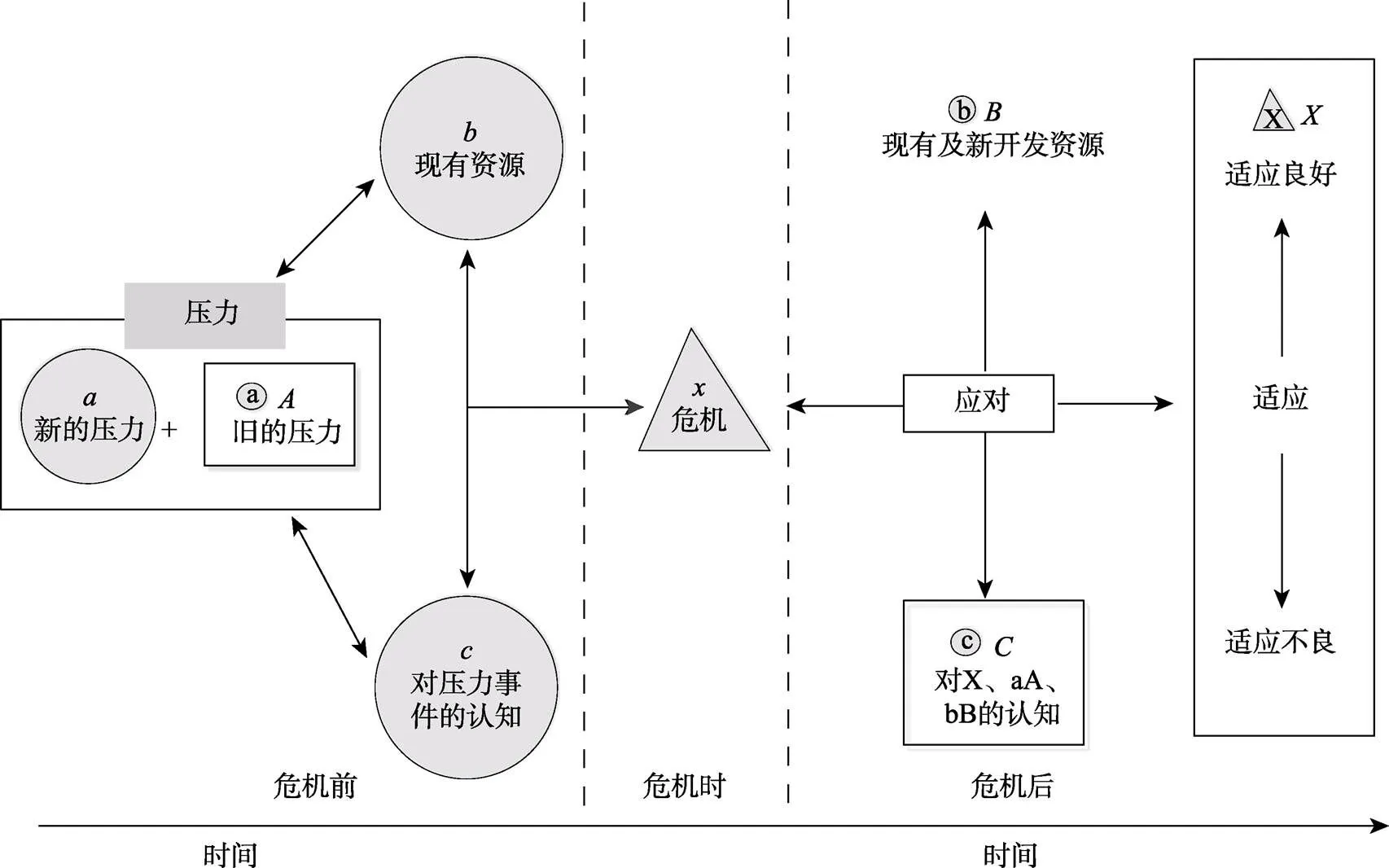

直至20世纪80年代, McCubbin与其同事研究美国军人家庭对战争危机的应对时, 观察到许多家庭从危机走向成功适应的现象。受这一现象启发, McCubbin和Patterson (1983)在家庭压力理论和家庭系统理论基础上提出了家庭抗逆力理论, 即“双ABCX模型” (Double ABCX Model, 图1), 旨在为理解家庭层面“危机事件—适应能力”关系提供一种新的解释机制。该模型的核心思想是家庭对新旧压力和资源的认知影响了其危机适应, 而家庭对压力事件的认知不仅包括对压力事件的评估, 还涉及对家庭需求、资源和能力等的评估。评估之后, 家庭会调动资源应对压力, 成功应对压力后的家庭, 其家庭凝聚力、亲密度、抗逆力会得到增强。

该模型将家庭抗逆力视为家庭在经历逆境后茁壮成长的特征或能力, 阐述了家庭应对危机的动态进程, 将压力累积和资源再生纳入分析框架, 重点关注家庭的力量和资源。这些独到的视角产生了变革性影响, 促使研究由静态的家庭压力向动态的家庭抗逆力转变, 家庭抗逆力理论由此成为风险应对领域一个极为重要的正向增能理论。但该模型仍未能揭示导致家庭危机产生的因素, 忽略了家庭类型、问题解决与应对等与家庭适应相关的因素以及种族和文化等的作用。

2.2 McCubbin及其合作者对家庭抗逆力理论的发展

McCubbin及其团队于1983、1989、1993、2013年先后对家庭抗逆力理论进行了四轮重要修订, 促进了家庭抗逆力理论的发展。

2.2.1 第一轮修订(1983年)

本轮修订中, McCubbin和Patterson (1983)在“双ABCX模型”基础上突出了家庭危机前调整和危机后适应过程, 提出了“家庭调整与适应反应模型” (Family Adjustment and Adaptation Response Model, FAAR)。该模型的核心观点是压力事件会促使家庭产生需求并体验到压力, 最初, 家庭倾向于抵制并拒绝面对危机, 之后家庭会调整应对策略, 以适应性的方式应对压力, 当家庭“需求−能力”匹配不平衡且调整努力不足时, 便会出现危机。该模型从家庭调整和适应角度, 详细描述了家庭应对危机与平衡需求和资源的过程, 被视为“双ABCX模型”的自然延伸, 为探索家庭如何应对风险的研究提供了理论依据。但该模型忽略了家庭类型作为家庭生命周期中既定功能模式的重要性及家庭问题解决和应对能力在家庭适应过程中的重要性。

图1 双ABCX模型(资料来源:McCubbin & Patterson, 1983)

2.2.2 第二轮修订(1989年)

本轮修订中, McCubbin和McCubbin (1989)特别强调了家庭类型的重要性, 以弥补第一轮修订的不足。他们将家庭类型(T因素)、脆弱性因素(V因素)纳入FAAR模型, 提出了“家庭调整和适应的类型学模型” (T-Double ABCX模型)。该模型的核心观点是家庭应对危机的结果取决于压力源、脆弱性因素、家庭类型、对压力源的评估和问题解决与应对能力之间相互作用的结果。该模型将家庭抗逆力视为家庭在对压力做出积极反应时所遵循的路径, 强调了家庭功能障碍的缓冲因素和促进家庭从危机中恢复的因素, 扩展了早期模型中家庭调整和适应的路径, 对探讨不同类型家庭在整个家庭生命周期中风险应对的研究具有重要指导意义。但该模型忽略了家庭共同信仰、家庭评估过程与问题解决间的关系、社区和工作环境等对家庭抗逆力的重要作用, 对家庭适应过程关注不够。

2.2.3 第三轮修订(1993年)

本轮修订中, McCubbin和McCubbin加入了之前模型未考虑到的家庭适应相关因素对家庭抗逆力的影响, 提出了“家庭调整与适应的抗逆力模型” (Resiliency Model of Family Adjustment, and Adaptation)。该模型的核心观点是压力源会扰乱家庭功能, 使家庭系统变得脆弱, 但家庭会通过既定功能模式、对压力源的评估及问题解决和应对之间的相互作用等一系列过程, 整合家庭资源发挥抵御作用。该模型仍将家庭抗逆力视为压力应对时的一种过程, 但强调家庭功能模式、家庭评估过程与问题解决之间的关系是家庭抗逆力的重要组成部分, 更为精细地探讨了家庭抗逆力的产生过程, 强调不同类型的家庭会导致不同的抗逆力表达过程与结果, 是“T-Double ABCX模型”和“FAAR模型”的重要延伸。但上述工作主要建立在白人中产阶级家庭体系之上, 忽略了种族和文化背景对家庭抗逆力的重要影响, 缺乏针对特殊文化背景下家庭体系的抗逆力研究, 使得家庭抗逆力理论在应用于不同种族家庭系统时存在局限。

2.2.4 第四轮修订(2013年)

本轮修订中, McCubbin和McCubbin (2013)重点关注了种族与文化的意义, 以揭示少数族裔家庭作为嵌入社会和生态环境中的一个系统的重要性。基于此, 他们以美国少数族裔家庭为研究对象, 提出了种族家庭系统的关系和抗逆力理论(Relational and Resilience Theory of Ethnic Family Systems, R & RTEFS)。该模型包含三个核心要素:家庭图式(家庭的信念和价值观); 家庭功能模式(与祖先、社区、社会和世界的相互关系); 家庭关系幸福感(自我发展与自然的和谐关系), 所有这些都与危机调整和适应过程相互作用, 且家庭系统的边界可渗透, 对生态系统各个层面的变化都有响应关系。该模型针对少数族裔家庭进行了家庭抗逆力的研究和理论构建, 注重探讨家庭抗逆力产生过程, 且强调本土文化在解释家庭系统可变性及其抗逆力方面的价值, 很好地弥补了先前理论在应用于少数族裔家庭时的局限。

纵观文献, 家庭抗逆力理论在过去30年间逐步由从静态的特征研究向过程研究转变。四轮修订整合家庭优势视角、家庭压力理论、本土文化等内容, 逐渐丰富了家庭抗逆力理论模型, 建立了一个具有较广泛内涵与外延的理论体系, 可较为全面地解释家庭风险应对现象, 对于不同类型家庭的抗逆力干预工作有借鉴意义。但仍存在两方面不足:一是专注于家庭系统的个体层次, 缺乏与其他层次关系的检验; 二是对家庭抗逆力的动态变化关注不够。

2.3 其他学者对于家庭抗逆力理论的发展

针对先前理论模型的不足, 先后有四组学者在家庭系统和家庭抗逆力概念的拓展方面做了有影响力的工作, 拓展了家庭抗逆力理论。

2.3.1 家庭系统概念的拓展

在家庭系统的概念拓展方面, Patterson (1988)直指家庭系统概念本身的问题, 认为家庭系统不应只聚焦于个体层次, 主张将家庭系统扩展为个体、家庭及其子系统和社区三个层次, 并基于此提出了“FAAR模型修订版” (A Revision of the FAAR Model)。该模型阐述了家庭系统用家庭能力平衡家庭需求, 进而促进家庭适应的过程, 当家庭需求持续远远超过其能力时, 家庭就会经历危机。其中, 家庭意义在家庭需求与能力之间发挥中介作用, 决定了风险的程度和家庭的适应能力。该模型的理论贡献在于探讨了促进家庭系统危机前后适应的因素, 以平衡板为隐喻, 详细描述了家庭系统用“家庭能力”平衡“家庭需求”的具体方式以及“家庭意义”的作用。然而这一模型仍然无法很好地捕捉家庭需求和家庭能力这一动态平衡过程的具体作用机制, 导致难以理解二者之间的级联相关和动态相互作用。

2.3.2 家庭抗逆力概念的拓展

在家庭抗逆力概念拓展方面, Henry等人、Walsh、Shevell和Denov三组学者均认为现有模型将家庭抗逆力视为一种家庭的特征或者家庭积极解决危机的结果是不准确的。Henry等人(2015)主张将家庭抗逆力定义为:家庭风险严重破坏持续的家庭动态时, 多个层次家庭系统相互作用给家庭提供保护的过程; Walsh (2016)认为家庭抗逆力应定义为家庭作为一个功能单元应对危机的过程, 且是一个与困难事件和家庭生活的特定阶段相关的过程; Shevell和Denov (2021)指出, 家庭抗逆力是一个跨领域和时间应对危机的过程, 能通过家庭、社区、国家和全球系统实现代际传承。

基于上述家庭抗逆力概念的拓展, 三组学者分别提出了三个理论模型, 在弥补先前理论模型在从动态视角考察家庭抗逆力不足方面作出了贡献。首先, Henry等人(2015)提出了“家庭抗逆力理论模型” (Family Resilience Model, FRM)。该模型关注了多个生态系统间的动态相互作用, 在更广泛的家庭互动模式中探讨了家庭抗逆力的产生过程。核心观点是当压力源出现时, 家庭系统会通过成员的相互作用构建资源以应对压力, 适应性家庭情境意义系统会赋予家庭以凝聚力和坚韧不拔等品质来应对挑战(如“我们在一起”), 消极家庭情境意义系统(如“坏事总发生在我们身上”)会使家庭在逆境中难以调动力量。

其次, Walsh (2016)提出了“家庭抗逆力的多层递阶模型”。该模型描述了家庭抗逆力在个人、家庭、社区和更大生态系统内部和跨系统间运行的动态递阶过程, 揭示了家庭抗逆力的关键过程是通过信念系统、组织模式和沟通过程促进家庭及其成员对逆境的适应。核心观点是当家庭面临压力时, 对家庭组织的需求就会成倍增加, 如果家庭拥有乐观的信念、超越和灵性等更大的价值观体系、灵活的家庭组织模式且在沟通过程中发送和接收清晰一致的信息, 使用开放的情感表达及协作解决问题的方法, 将更有利于家庭压力应对。

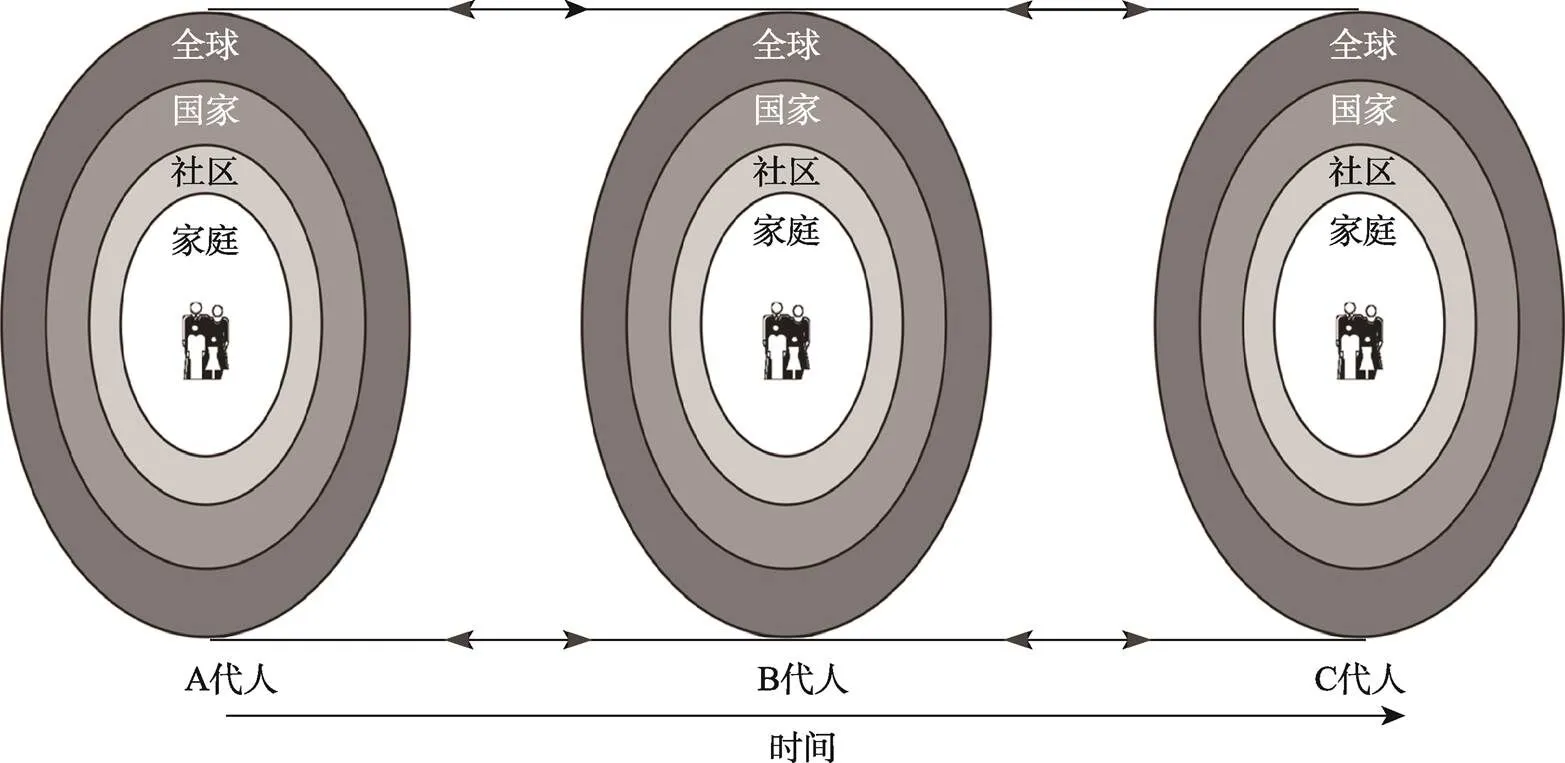

再者, Shevell和Denov (2021)整合家庭、社区、国家和全球层面的抗逆力提出了“多维模型” (见图2)。其核心观点是家庭、社区、国家、全球是培养家庭抗逆力的嵌套环境, 也是抗逆力实现代际传递的载体, 家庭的适应和发展反映了家庭内部与多个系统间的互动。该模型融合了一般系统理论、生态学理论、发展系统理论、家庭系统理论等理论的观点, 揭示了相互关联的微观和宏观系统如何共同促进家庭抗逆力, 解决了目前对家庭抗逆力概念理解的关键缺口, 即过度关注横向和静态的特征, 而忽略了空间和时间维度。同时, 该模型还包括跨代的时间维度, 以解释抗逆力的双向代际传递, 使抗逆力能够跨代、国家甚至全球共享或传递, 对于应对当今家庭面临的快速社会变化和不确定性有重要意义。

图2 多维模型(资料来源:Shevell & Denov, 2021)

上述工作推动了家庭抗逆力理论内涵由静态的特征→过程→动态变化的演变, 研究者更加关注家庭抗逆力的动态性和发展性, 将家庭抗逆力视为促进家庭积极适应的功能系统。研究的重点是结合生态和发展视角探讨多个层面系统的保护机制如何共同作用于家庭抗逆力的产生, 对家庭抗逆力理论形成了重要补充, 促进了研究和治疗向基于力量的方法的深刻转变, 并将干预主体从个体扩展到家庭、社区甚至更广阔的生态系统, 对临床干预工作具有启发意义。但家庭抗逆力尚缺乏清晰一致的定义, 家庭优势资源的具体内容仍不明晰且存在文化相契性问题, 在不同文化背景下应用时需深层次分析其适用性。

3 家庭抗逆力理论在风险应对领域的应用与价值

3.1 家庭抗逆力理论的应用

家庭抗逆力理论的迭代集中于精炼各种理论成分, 以捕捉当压力事件发生时, 家庭会发生什么以及家庭如何应对危机以恢复家庭功能, 对风险应对研究领域意义深远。其早期应用集中于创伤修复(如战争创伤)、家庭压力应对(如疾病、贫困)等研究议题, 开启了将家庭抗逆力理论应用于风险应对研究议题的先河, 之后出现在更丰富的研究主题中, 常见的有慢性病照顾者负担的改善(如J. J. Chen et al., 2021)、失独家庭(如:刘敏, 熊琼, 2021)和残障家庭(如:姚进忠, 2020)抗逆力的生成、灾后复原力建设(如Pagorek-Eshel & Finklestein, 2019)、个人抗逆力提升(Y.Li et al., 2018)、儿童和青少年风险应对(如Arditti & Johnson, 2022)等。近年来, 该理论也成为COVID-19应对研究领域的重要解释机制(如Walsh, 2020)。

3.2 家庭抗逆力理论的价值

如前所述, 家庭抗逆力理论对家庭风险应对有一定的解释力。但是对于该理论的独特价值、科学性等方面的分析工作却十分少见。在此, 我们拟立足于与风险应对领域其他理论的深入比较分析、理论的科学性两个方面来讨论这一问题, 以引发一些重要思考。

第一, 相比风险应对领域常见的压力应对理论和资源保存理论, 家庭抗逆力理论展现了更为强劲的理论生命力。压力应对理论认为个体在面对风险时更多依靠自身资源应对压力(Folkman & Lazarus, 1985); 资源保存理论认为风险及压力应对是个体与情境之间的一种动态资源交换过程(廖化化等, 2022)。这两种理论更多强调个体层面的风险及压力应对, 但孤立的个体无法有效应对整体性风险。而家庭抗逆力理论强调以家庭为单位的风险应对, 关注“家庭积极看待风险的意义”和“家庭的优势资源”, 认为重大风险虽会给个体和家庭带来危机, 但家庭具有帮助成员成功抵御风险的能力(McCubbin & Patterson, 1983)。由此,家庭抗逆力理论在风险应对领域的独特价值便得以体现。

第二, 在理论的科学性方面, 一系列临床实践和实证研究都对其进行了验证。其一, 家庭抗逆力理论在对逆境中个体和家庭临床干预方面的成功实践, 推动了精神病理学发展。在对逆境中个体干预方面, 家庭抗逆力理论改变了心理治疗理论的“诊断”病理思想, 不再追问个体因何陷入失败境地, 而是关注之前被忽视的积极因素和个体成功摆脱逆境的过程(姚进忠, 邱思宇, 2018; Walsh, 2016)。在对逆境中家庭干预方面, 家庭抗逆力理论不再将家庭视为个体心理问题的根源, 认为没有任何事可以被早期生活“盖棺定论”, 人一生中任何时段都可以发展出抗逆力, 改变了“原生家庭有罪”论, 并强调家庭作为一个功能单元的抗逆力, 进而使家庭成员都能发挥各自潜能及家庭整体优势, 实现积极成长(刘芳, 2018; Lennon & Heaman, 2015)。其二, 一系列实证研究表明, 家庭抗逆力理论已成为国家和社会、家庭和个体层面“危机事件—适应能力”关系的重要解释机制。从国家和社会层面来看, 干预家庭抗逆力是有效应对风险的积极心理建设实践模式, 具有重大战略意义。例如, 研究表明, 家庭抗逆力干预注重家庭赋权, 在缓解COVID-19对家庭的负面影响基础上, 缓解了国家和社会的治理压力(Eales et al., 2021; Walsh, 2020)。从家庭和个体层面来看, 家庭抗逆力理论指导下的干预实践, 为困境家庭应对风险提供了巨大韧性。例如, 研究显示, 提高家庭抗逆力能改善癌症(Mao et al., 2021)、痴呆(G. M. Kim et al., 2018)和儿童疾病(Herbell et al., 2020)等慢性病家庭的现实困境。因此, 临床实践和实证研究验证了家庭抗逆力理论具有一定的科学性, 其不仅为个体心理健康发展由问题干预模式向积极心理品质培育模式转变奠定了重要理论基础, 为针对困境家庭的干预靶点从疾病治疗转向家庭优势资源挖掘提供了宝贵契机, 还可以通过正向赋能提高家庭应对风险的能力。

3.3 质疑与讨论

如前所述, 家庭抗逆力理论近年来在我国风险应对领域中的影响势头强劲, 研究议题不断丰富、理论和实证研究逐渐增多, 其理论价值和实践价值得以凸显。但却很少有人质疑该理论在我国文化背景下应用的适用性问题。对此, 我们拟围绕中西方家庭历史, 家庭资源的文化相契性两个方面展开讨论。

3.3.1 中西方家庭历史

家庭抗逆力理论在其建立与发展完善过程中, 始终未对“家庭”的历史进行细致考察, 而中西方家庭历史存在明显差异, 这直接影响该理论的适用性问题。在中国传统文化中, “家文化”是根基, 最早形成于远古时期由血缘关系组成的氏族部落, 经历了从黄帝时期国家式的部落联盟→奴隶制社会的宗族大家庭→先秦时期以血缘关系为依据的分封制→两汉时期宗族组织与政权机构的结合体→魏晋南北朝时期的世家大族→近现代大家庭到小家庭的转型等漫长的演变历程。尤其西汉中期确立了“三纲六纪”的社会伦理根本框架, “三纲者, 何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。六纪者, 谓诸父、兄弟、族人、诸舅、师长、朋友也” (陈立, 1994, p. 373)。由此, 家庭从历史的现实存在上升到国家“宪法”的确认, 成为中国人最核心的社会单元, 之后的两千多年一直沿袭这一传统。到现在, 虽多元文化并存且不断碰撞, 但“孝亲敬祖”、“对家庭的重视”等中国传统文化元素仍在延续甚至不断加强(蔡华俭等, 2020)。

而在西方传统历史中, 家庭有其实在的存在却又形同“虚位”。不论是从柏拉图的“人类生活最理想的方式是一种没有婚姻, 没有家庭的集体生活”到亚里士多德的“家庭只不过是一个自然阶段”的哲学观点, 还是从“家庭在面对上帝与教会之时只是形式上的存在, 而其实质几近瓦解”到“将对上帝的赞美转向对个体的人的歌颂”的现实表现, 都说明了西方传统历史对家庭的忽视。近现代以后, 弗洛伊德、涂尔干、海德格尔等虽开始讨论家庭关系问题, 但关注点是在家庭与其成员以及家庭与社会之间的矛盾张力, 反而形成了家庭与其他社会单元的断裂。因此, 正如我国学者所言, “西方哲学史是一部没有家的历史” (张祥龙, 2017, p.1)、“团体与个人, 在西洋俨然是两个实体, 而家庭几若为虚位” (梁漱溟, 1987, p.43)。

综上可以发现西方国家一直以来对于家庭的漠视, 他们更重视“教会”、“上帝”等的作用, 更多把“个人”视为社会的基本单位和行为主体。而我国社会以“家”为核心、“血缘”为纽带、“差序格局”为秩序规范的文化传统在每个中国人心中占据核心地位。而家庭抗逆力理论产生在一个没有家庭历史的西方文化背景中, 不得不使人质疑其在我国文化背景下的适用性。

3.3.2 家庭资源的文化相契性问题

家庭抗逆力理论模型中把家庭资源定义为家庭在面临压力时抵御危机的能力, 核心在家庭, 重点在家庭的力量, 但家的概念和结构中西有别, 这必然会影响到压力应对。费孝通(2007, pp. 37−40)在《乡土中国》中指出, 我国的家是“扩大了的家庭”——包含父母、已婚成年子女以及其他亲属等, 且亲子关系大于夫妻关系; 而西方的家是以夫妻为“主轴”, 子女是“配轴”, 夫妻关系大于亲子关系。同时, 在我国, 人们认为家庭是抵御风险的核心力量, 如有学者指出“周代以降, 中国社会历经战乱, 社会经济形态、国家政权形式多有变迁, 但构成中国社会基石的, 始终是由血缘纽带维系着的宗法性组织——家族” (冯天瑜等, 2021, p.161); 但西方提倡个性独立解放, 人们并不会终身依附家庭。因此, 不考察这一文化背景就冒然应用该理论, 不仅会增加理论的模糊性, 还会使其适用性遭受质疑。

总体上, 虽已有证据为家庭抗逆力理论的价值提供了支持, 但在讨论该理论在风险应对领域的价值, 尤其是将其应用到我国家庭中时, 应注意结合文化背景考察其适用性。

4 家庭抗逆力理论在风险应对领域应用面临的挑战

家庭抗逆力理论自提出以来, 经多次发展与拓展, 理论解释力不断提升, 在风险应对领域也得到了较广泛应用, 但仍面临一些挑战。其中既有来自元理论研究、方法学的挑战, 也有跨文化和社会变迁带来的适应性问题的挑战。

4.1 来自元理论研究的挑战

元理论常见的研究问题是理论的概念是否严谨清晰、构成是否科学合理以及适用范围和可验证程度如何, 它可以把具体的研究问题放在一个更广泛的整体框架中, 整合一系列潜在的研究, 为理论的发展提供结构和方向(Evans & Stanovich, 2013)。因此, 元理论研究从家庭抗逆力概念界定的准确性和理论模型的整合两个方面挑战了家庭抗逆力理论。

4.1.1 概念界定尚存争议

由于“家”概念的文化差异性, 故而家庭抗逆力概念呈现出歧见迭出的局面。在众多论说中, 根据家庭抗逆力概念的不同使用模式, 研究者常被划分为“特质论者”和“过程论者”两大阵营(李崇新, 汪菊芬, 2018)。特质论者用这个术语来描述家庭具有的一种特征; 而过程论者更多用它来解释家庭和个人应对重大风险的过程(Hawley & DeHaan, 1996)。虽各自都有值得推崇的地方, 却又分别局限于一个角度, 不能深刻、全面地阐明家庭抗逆力的具体内涵。前者重在研究特定风险或保护因素的影响, 但对风险暴露的性质和程度、恢复的过程及保护因素之间缺乏区分, 忽略了这些因素之间的相互作用和家庭抗逆力产生的动态发展过程; 后者重在研究家庭抗逆力产生过程, 但对有抗逆力的家庭与个人的分析存在混淆, 导致家庭功能有时被概念化为抗逆力的结果, 而有时被视为保护因素(Patterson, 2002)。

此外, 家庭抗逆力的构建会受到逆境事件、家庭系统和社会文化背景等的共同影响, 这一过程具有多样性和复杂性, 需要有明确且灵活而包容的定义。然而, 几经争论变迁, 研究者在家庭抗逆力概念上仍未达成共识, 但家庭抗逆力理论已被临床工作者在不同理念思路下应用到了干预实践, 这阻碍了不同亚群体间家庭抗逆力的比较(冯跃, 杨蕾, 2018)。

4.1.2 理论模型有待整合

纵观家庭抗逆力既有研究, 研究者们使用的理论模型各不相同, 呈现出“各说各话”的局面, 使得针对某一群体家庭抗逆力的结构理解有限, 结论也缺乏推广性。例如, 研究者利用FAAR模型发现了一些困境家庭抗逆力产生的关键是家庭利用优势资源激发了应对能力(Pakenham et al., 2005)。但有研究者质疑, 这些家庭仍然可能由于遭受歧视以及缺乏优质资源每天承受着巨大压力,而只有整合FRM模型和多维模型中有关社区抗逆力等内容, 研究社区和社会等提供的物质和情感帮助, 何以促进家庭成员之间的沟通并增强他们对家庭内部支持的感知, 进而影响家庭抗逆力的产生过程, 才能加深研究者对处于特殊困境中家庭抗逆力的理解(Mao et al., 2021)。因此, 这一质疑也提醒研究者, 在将不同理论模型用于解释逆境中家庭的风险应对时, 需采取更加整合、系统的视角, 避免脱离实际。

4.2 来自方法学的挑战

方法学从研究对象、方法及评估工具三个方面挑战了家庭抗逆力评估的准确性问题。

4.2.1 研究对象的准确性

家庭抗逆力研究的对象应是整个家庭, 但目前大多研究评估的仍是单个家庭成员的看法, 而不是家庭本身。比如, 研究者通常让家庭成员报告其对其他成员、成员间关系或对整个家庭的看法, 或让其回忆家庭是如何应对逆境的等来评估家庭抗逆力(Chow et al., 2022)。这仍是收集个体层面的数据, 进而将其外推到家庭层面。虽然这些数据对研究问题有帮助, 但其对家庭抗逆力测量准确性的贡献非常有限。如若回答问题者的看法与其他成员不同, 便可能会产生偏差。而且家庭抗逆力会受到家庭生活背景、社会经济地位、家庭结构的多样性以及它们之间相互作用的影响(Nadrowska et al., 2022)。因此, 如果将家庭抗逆力概念化为家庭层面的变量, 其研究对象就必须聚焦于家庭。

4.2.2 研究方法的准确性

目前家庭抗逆力的众多研究都是单个时间点收集的静态数据, 侧重于研究风险和保护因素及其与结果变量的关系, 缺乏动态研究结果的证据。家庭抗逆力的核心是家庭应对危机的过程, 其有效成分不在于变量本身, 而在于个体或家庭在应对风险时遵循的路径及产生抗逆力的过程(Walsh, 2020)。单次评估时, 即使发现一个家庭的抗逆力不足, 但这并没有考虑到这个家庭随时间的推移所取得的进步, 或者这一刻可能只是他们迈向更健康功能的“过山车旅程中”的低点(李崇新, 汪菊芬, 2018)。因此, 一个家庭是否正在克服困难, 朝着更好的功能水平发展, 只能通过一段时间内进行的多项评估判断。

4.2.3 评估工具的准确性

从测评工具上来看, 家庭抗逆力评估工具的跨文化适用性尚不得知, 导致研究结果存在很大异质性。具体来说, 家庭抗逆力评定量表(FRAS)最初是以美国人为被试开发的, 在不同文化背景下的适用性需要检验(Chew & Haase, 2016)。我国一些学者对该量表进行了翻译修订, 如FaRE-C (M. Li et al., 2022)、C-FRAS (Chu et al., 2022), 这些量表具有良好信效度, 但缺乏质性研究对条目进行补充和纵向调查的应用。还有研究者针对自闭症等特殊群体编制了评定量表(如FRAS-ASD, Gardiner et al., 2019), 但这些量表大范围的临床适用性尚待验证。目前, 家庭抗逆力的评估工具仍在增多, 但不同工具适用对象的特殊性可能阻碍其推广应用, 且研究者对家庭抗逆力概念理解和操作定义不统一, 即使是对同一工具的翻译修订, 问卷本身也存在较大差异, 阻碍了结果间的比较分析(Zhou et al., 2020)。因此, 这一现状提醒研究者需进一步制定科学的评估工具, 从而促进家庭抗逆力理论构建与实践应用的融合。

4.3 来自跨文化和社会变迁的挑战

跨文化和社会变迁研究挑战的主要是家庭抗逆力理论在我国文化背景下的适用性问题。这一挑战主要基于本土化的强烈呼吁及社会转型期家庭代际关系的独特性两个方面。

4.3.1 本土化的强烈呼吁

多位研究者指出, 家庭抗逆力以家庭为基础, 从研究对象到风险因素、应对策略及干预实践等都深受文化影响, 在将家庭抗逆力理论引入到不同文化背景中应用时需本土化(纪文晓, 2015; 姚进忠, 2021; Basu et al., 2021; McCubbin & McCubbin, 2013)。因此, 我国学者在使用该理论时需考虑以下四个方面, 以增强模型适用性。

其一, 研究对象的差异。西方学者在进行理论构建和实证研究时, 研究对象多是白人、中产阶级等, 这些样本只能代表各式家庭中很小的一部分, 概括性有限, 因而不能直接推演到我国家庭。其二, 风险因素的差异。来自不同种族和地理位置的群体面临的风险因素可能存在差异, 但目前的研究通常集中于高度个体主义的文化背景, 对于有着更多集体主义价值观和集体创伤历史的文化背景理解有限(Ali et al., 2021)。其三, 应对策略的差异。来自不同文化背景的个人在面临逆境时, 会采取不同的应对策略。来自个体主义文化的个体倾向于接受独立的自我解释(即自治和分离), 更加重视自我和独立, 强调个人情感体验; 而来自集体主义文化的个体倾向于接受相互依赖的自我解释(如与他人联系), 更注重家庭承诺和亲属关系, 更强调共生、相互依存、互利、内群体和谐和凝聚力等(H. S. Kim et al., 2008)。创伤后的成长可以在社区和社会层面上被感知, 集体压力导致的群体成员身份有助于增加社区凝聚力和集体效能感(Ali et al., 2021)。其四, 干预实践者的差异。临床医生和研究者在进行家庭抗逆力评估和干预时都会带上自己的预设, 这些预设又嵌入到了不同文化背景中, 而不同文化熏陶下的个体对家庭抗逆力的重视程度不同(姚进忠, 2021)。因此, 不进行本土化将制约家庭抗逆力概念界定的准确性和理论应用的精准度。

总之, 西方的家庭抗逆力理论模型虽对我国家庭风险应对有重要借鉴意义, 但应秉持去粗取精的理念。虽然, 知识转移与全球共享是时代发展的一个重要特点, 熟知并借鉴西方学者提出的理论有助于构建我国的理论体系。但我们在向西方寻求真理进而构筑思想体系时, 不能忘却自己的民族文化之“根”, 不能脱离我国的政治经济背景和社会历史文化脉络(冯天瑜等, 2021, p.919)。这提醒我们家庭抗逆力研究必须对特定家庭的背景敏感, 在对我国文化背景下家庭作出概括性推论时需更加谨慎, 不能简单地照搬西方理论, 还要向外部世界提供我们的文化创造, 多从本土文化的角度入手才能切中问题的要害。

4.3.2 社会转型期家庭代际关系的独特性

如前所述, 虽然家庭抗逆力理论在解释我国家庭的风险应对时具有一定解释力。但“转型期的家庭代际关系的独特性”被有所忽略, 这对家庭抗逆力理论的适用性提出了新挑战。

关于社会转型过程中家庭代际关系特点, 目前有两种对立的观点:一是“传统性保持观”, 认为中国家庭在现代化进程中依然保持着紧密的代际团结, 父母的隔代照料是一种无限责任伦理; 二是“个体化倾向观”, 认为中国家庭在代际关系方面出现了明显个体化倾向, 子女的资源争夺意识变强, 隔代照料被视为增加获得子代养老支持的一种物质和精神交换(吴柳财, 2022)。而有研究发现, 市场化转型给个体及家庭带来诸多变化, 但中国“家庭主义”的内核依然未变, 这一点与西方社会呈现出高度差异(金文龙, 2021)。因此, 将家庭抗逆力理论应用到研究中国家庭时, 需考察社会转型中家庭代际关系的特征, 才能增强该理论的适用性。

5 研究展望

综上回顾与分析可以发现, 家庭抗逆力理论区别于其他风险应对理论的三个要点是:它强调引发风险的压力源不是简单的短期单一事件, 而是过去历史和未来进程综合作用的结果; 关注家庭积极看待风险的意义; 注重家庭的优势、资源和自我修复潜能。这三个要点与当前风险应对研究中的三个重要发展趋势高度契合, 即探索风险事件与心理适应的纵向动态变化(S. Chen et al., 2022)、推崇家庭优势视角(Taylor & Conger, 2017)、关注家庭力量和功能(Leeman et al., 2016)。因此, 我们预测未来家庭抗逆力理论还将继续在风险应对研究中保持活跃态势。

但如前所述, 家庭抗逆力理论影响力不断扩大的同时, 其实践应用也面临诸多挑战。基于此, 我们拟提出以下三个研究方向, 供后续研究者参考。

5.1 家庭抗逆力概念的明晰与模型的整合

为回应元理论研究对家庭抗逆力理论在概念模糊和理论松散方面的挑战, 未来亟待进行的两方面工作是明晰概念与整合模型, 以提高概念的准确性和理论的聚焦度与解释力。

5.1.1 明晰概念

基于宏观与微观结合的视角, 采用定性研究方法明晰家庭抗逆力的内涵是未来研究值得探索的一个方向。

首先, 理论和实证研究表明, 要明晰家庭抗逆力的内涵, 就不能仅停留在从微观视角考察家庭层面抗逆力的产生过程, 还要从宏观视角考察社区、国家甚至全球等社会生态系统如何作用于家庭抗逆力。其一, 生态系统理论和命运共同模型均指出, 家庭的生态环境由家庭成员的不同经历共同塑造, 而家庭成员的发展和变化轨迹又会受到这一生态环境的影响(刘怡婷等, 2022)。其二, 实证研究表明, 应激中家庭的抗逆力提升不仅需要重视家庭心理援助, 还需促进以家庭为单位的外部资源提供, 提升社区抗逆力可促进家庭抗逆力提升(同雪莉, 2020)。COVID-19的发生也再次表明, 人类是一个休戚与共的命运共同体, 构建国家和全球抗逆力极具迫切性。因此, 基于宏观和微观结合的视角, 未来在家庭抗逆力概念界定方面, 可以从两个方面着手:一是将社区作为切入点, 重新构建社区在家庭抗逆力理论体系中的作用; 二是重点关注国家和全球等宏观层面对家庭抗逆力的影响。

其次, 定性研究是通过“后见之明”产生假设的探索性研究, 有助于“站在前人的肩膀上”开展研究, 可以深入研究对象的具体特征或行为, 从而定义重要概念(徐敬宏, 张如坤, 2022)。所以, 通过定性研究能够捕捉到个体成员对家庭动态的看法, 了解危机事件发生时, 家庭会面临哪些类型的挑战、如何应对以及与其他家庭相比, 经历逆境后茁壮成长的家庭有哪些品质和特点, 有利于准确界定家庭抗逆力概念, 但目前这方面的研究还非常缺乏。因此, 未来研究的首要任务是采用内容分析法、扎根理论、案例研究、民族志等定性研究方法厘清家庭抗逆力的内涵, 为后续的模型整合工作建立扎实基础。

5.1.2 整合模型

将家庭抗逆力理论与生态理论以及一些探讨个体压力应对和复原力之间关系的理论整合, 有益于深化对于家庭抗逆力产生过程的理解。其一, 整合生态理论和家庭抗逆力理论, 有利于研究者评估多重生态系统中的压力源和资源, 关注到每个系统中抗逆力要素之间相互作用的方式(Walsh, 2016)。其二, 整合个体抗逆力理论和家庭抗逆力理论, 能使人们注意到面临逆境的个人和家庭之间适应功能的变化, 探索对适应和恢复至关重要的过程, 以加深对跨越系统层面的抗逆力过程的理解(Masten & Monn, 2015)。目前以这些理论为指引的实证研究方兴未艾, 但研究结果既有明显重叠, 也有被忽视的领域。因此, 未来研究的一个重要方向是在元理论视角下, 提出一种整合模型, 以便临床工作者能更细致地了解困境家庭的抗逆力, 提高家庭的风险适应能力。

5.2 混合研究方法的使用与评估体系的制定

家庭抗逆力的研究焦点是逆境的积极应对, 它强调“动态过程”而不是“静态快照”, 而且家庭抗逆力在研究对象、研究方法以及评估工具方面面临方法学的挑战。因此, 未来研究可通过混合方法的使用和评估体系的制定, 促进家庭抗逆力理论体系和实证研究的完善。

5.2.1 使用混合研究方法

提高家庭抗逆力在研究方法方面的准确性, 既需横断研究明晰家庭抗逆力的特征及相关影响因素, 也需纵向研究了解家庭抗逆力的产生过程。具体来说, 横断研究可在短时间内测得大量家庭的抗逆力水平, 且有助于从统计上检验各种因素对家庭抗逆力的相对贡献和潜在调节作用, 但这类研究无法确定家庭抗逆力随时间变化的轨迹(S. Chen et al., 2022)。虽有一些文献考虑了家庭抗逆力的动态发展, 但仍局限于个体生命周期内的变化。实际上, 家庭成员关于抗逆力的记忆可能会在下一代人身上延续(Shevell & Denov, 2021), 而纵向研究可弥补这一不足。因此, 未来研究可综合横断和纵向研究各自优势, 采用更多混合方法提炼困境中家庭的抗逆力表征系统。对此, 可从以下两个方面着手:一是为每个家庭确定至少三个时间点上特定变量的家庭轨迹:危机前、危机时和危机后, 然后根据家庭对这一变量的作用方式对家庭抗逆力情况分类, 逐步实现对家庭抗逆力的动态评估; 二是进行跨代的长期纵向追踪, 着重考察家庭抗逆力的传承性和延续性, 以揭示家庭抗逆力的代际传递如何作用于家庭成员以及抗逆力资源如何随着社会发展在社会系统内和社会系统间复制和转移。

5.2.2 制定评估指标体系

近年来, 家庭抗逆力评估工具虽不断丰富, 但工具的适用群体、稳定性和有效性有待检验, 缺乏关于不同逆境中最适合的家庭抗逆力量表。虽然很多工具已经过多种心理测量学测试, 但具有“强”和“中等”内容有效性证据水平的工具较少(Zhou et al., 2020)。对此, 未来应制定科学的家庭抗逆力评估体系, 并考虑以下两个方面:第一, 针对不同年龄阶段群体、不同类型困境家庭编制专项评估工具, 以满足研究不同类型家庭的需要; 第二, 以有无特定逆境为划分依据, 编制具有一定普适性的综合评估工具, 以促进同类研究结果的分析比较。

5.3 家庭抗逆力理论的中国实践

承前所述, “家庭抗逆力”是美国学者提出的概念, 其理论所对应的现实是西方个人主义文化下的西式小家庭, 很难完全适应我国集体主义文化主导的, 注重血缘关系的传统家庭思想与西式小家庭的实际并存的现实。但我国社会文化变迁导致中国式大家庭正在向西式小家庭发展(张金荣, 杨茜, 2014), 所以美国学者提出的“家庭抗逆力”理论, 有一定的借鉴价值。近几年我国学者也关注了相关现象, 提出了一些概念(如家庭凝聚力), 但尚未系统深入地研究并构建相关理论。因此, 国外的家庭抗逆力理论对于我国家庭抗逆力发展具有借鉴意义。同时, 因西方人观念中的“家庭”与中国人观念中的“家庭”差异较大, 在我国发展家庭抗逆力理论时, 应结合我国具体实际情况延展。基于此, 未来家庭抗逆力理论的中国实践需深入探索该理论的本土化研究以及中国特色家庭抗逆力理论体系的构建两个重要议题。

5.3.1 强化家庭抗逆力理论的本土化研究

诚然, 家庭抗逆力理论产生在一个家庭形同“虚位”的西方历史文化背景之下, 但从其对家庭的关注和中国家庭的发展模式以及中国家庭的现实需求来看, 该理论对中国家庭的心理研究意义重大, 强化该理论的本土化研究是未来亟待深入的一个研究方向。

首先, 从家庭抗逆力理论对家庭的关注和中国家庭的发展模式来看, 该理论在我国文化背景下有必然的生命力与发展前景。其一, 该理论切合中国重视家庭的伦理文化。一方面, 相较人类其他文明, 中国文化尤其重视家庭, 其他社会团体乃至社区与国家等都无法取代家庭在中国人心中的地位(孙向晨, 2021)。另一方面, 家庭是中国传统文化的基石、社会治理格局的基础和社会教化的最小单位, 在中国社会发展过程中至关重要, 例如“天下之本在国, 国之本在家”、“积善之家, 必有余庆; 积不善之家, 必有余殃”等观点就是最好的体现(陈延斌, 陈姝瑾, 2022)。其二, 社会转型使得中国家庭在发展特征方面与西方家庭呈现出一些相似性(张金荣, 杨茜, 2014)。因此, 家庭抗逆力理论应用于我国文化背景具有一定的契合性。

其次, 中国有着悠久的“家”的历史和实践经验, 家庭也是中国传统社会中最核心的单元和最特殊的社会力量, 但缺乏“家”的理论研究, 家庭抗逆力理论可以给我们建立自己的“家”理论提供一些启示。如“留守儿童”、“隔代照料” (金文龙, 2021)、“慢性病照顾负担” (Chu et al., 2022)、“单亲家庭”、“空巢家庭” (童辉杰, 宋丹, 2016)等问题以及疫情冲击下家庭层面衍生的一系列其他问题(同雪莉, 2020), 这些挑战使家庭风险应对能力提升受到了前所未有的关注。而家庭抗逆力干预通过唤起人们对过去成功经验和当前能力的关注, 将家庭的“情境评估”转向更乐观的方向, 促使家庭对压力事件的反应更积极, 提高集体自我效能感的同时提高了风险应对能力(Yan et al., 2021)。此外, 在我国社会转型的当口, 许多哲学理论更多将“家”作为一种否定性观念进行反思, 缺少肯定性视角的全面思考, 而发挥“家”的力量才能有“健全个体” (孙向晨, 2021)。因此, 家庭抗逆力理论符合我国家庭实际。

综上, 家庭抗逆力理论虽是一个西方理论, 但在中国文化背景下具有一定的推广价值, 未来研究可由此入手, 探讨比较文化价值观对家庭抗逆力的影响, 寻找中西方家庭抗逆力的异同之处, 与西方既有成果进行跨文化比较, 以促进家庭抗逆力理论在中国的本土化。

5.3.2 构建中国特色家庭抗逆力理论体系

如前所述, 家庭既是一个社会概念, 同时也是一个文化概念, 不同文化下的家庭所承载的社会作用也不尽相同。这就提醒我们, 家庭抗逆力理论的中国实践既不能不加思考地将西方某一理论“奉为圭臬”直接照搬, 也不能“故步自封”过分亲近本土文化而降低了对异文化的敏感度, 导致对当下全球化和社会快速变迁过程中衍生出的新兴问题缺乏解释力。只有将中国的“家”实践经验与西方理论有效结合, “西学中用”才能相得益彰, 既促进该理论的发展, 也有益于中国家庭抗逆力理论的建立。因此, 未来研究的一个重要方向是:在本土化研究以增强家庭抗逆力理论普适性基础上, 沿着“以中国为关照、以时代为关照, 立足中国实际, 解决中国问题”这一目标导向, 进一步构建中国特色家庭抗逆力理论体系, 提升“理论自信”。

在此, 我们拟重点讨论现有家庭抗逆力理论可能忽视的“家庭情感”和“家庭规模”两个重要模块, 以供后续研究者建构理论参考。

(1)家庭情感。家庭抗逆力理论中一个重要模块是“家庭情境意义系统”, 其内涵是家庭成员在信仰、价值观等方面达成一致, 从而形成“合力”并产生家庭抗逆力。

然而, 这一“合力”在中西方文化背景之下存在差异。在西方文化背景下, 这一“合力”很难形成。崇尚自由与民主的西方国家最大限度地保护了个人独特性, 即家庭成员可以有不同的价值观与信仰, 达成一致的途径是一方妥协, 这较难实现。在中国文化背景下, 我国学者虽未以“家庭抗逆力”这一概念或议题来表述家庭抵御危机的心理功能, 但已对“家庭凝聚力” “家庭内部建设能力” “家长亲职能力”等构成家庭情感的重要内容进行了大量卓有成效的工作, 这些都可以促进“合力”的形成。例如, 有研究发现, 家庭凝聚力是家庭成员间的一种情感联结, 是以家庭为单位的一种支持性力量和保护性因素, 能调节个体面临威胁时所产生的不适应性情绪与行为、减缓负性事件给个体造成的伤害(江守峻, 陈婉真, 2017; 林汉唐, 陈慧娟, 2016)。而家庭的财富、人力资本以及家庭和睦、各尽其责、家族亲戚强有力的帮扶等家庭内部建设能力, 可以促进家长亲职能力的提高, 激发子代的内生动力, 帮助家庭摆脱困境(傅安国等, 2020)。这些成果无论是对该理论的完善, 还是实践的灵活应用方面都极具意义。因此, 从家庭情感角度来看, 这些都是构建中国特色家庭抗逆力理论模型的切入点。

(2)家庭规模。家庭抗逆力理论中另一个重要模块是家庭资源, 但“家庭资源”的内容仍较为模糊, 家庭规模这一重要因素并未触及。在此, 我们拟加入这一因素, 作为家庭资源模块的补充, 以增强这一理论的说服力。

家庭资源的多少直接影响家庭抗逆力, 而家庭资源由家庭成员获得, 按照最一般性的“计算法则”, 一个家庭的规模越大, 可能获得的家庭资源越多, 但这受文化因素影响。在西方传统家庭中, 分家制度是主要制度。在中国传统家庭中, 是将以血缘关系为基础的家庭视作个体立身于社会的生存单元, 并将孝道文化作为家庭的基本伦理规范。而孝道文化中最为重要的一环是子女应延续家族从而让家族规模兴旺, 如“百善孝为先”、“不孝有三, 无后为大”、“父母生之, 续莫大焉”等(郑大华, 廖慧贞, 2022)。多生育子女、成立家族体系等也成为帮助家庭获取更多资源的重要路径(张祥龙, 2017, p.39)。如中国“多子多福”、“人多力量大”、“族者, 何也?族者, 凑也, 聚也。谓恩爱相流凑也。上凑高祖, 下至玄孙, 一家有吉, 百家聚之, 合而为亲, 生相亲爱, 死相哀痛, 有会聚之道, 故谓之族”等最朴素的生活哲理(陈立, 1994, pp.397−398)。虽然伴随社会变迁, 中国传统家庭模式解体——从“亲子合爨”、“已婚兄弟不分家”、“近亲属同居共食”等的大家庭向“直系家庭”、“空巢家庭”等小家庭转型。但中国父母与成年子女之间紧密的互助和互惠传统未变, 代际间的“和合”、“共生”仍是幸福家庭的象征(刘汶蓉, 2016)。因此, 从家庭资源来看, 在我国文化背景下, 家庭规模也是家庭抗逆力的重要影响因素, 在构建理论模型时应纳入。

总之, 家庭抗逆力理论是顺应时代的产物, 虽然不同文化背景下家庭所承载的社会作用并不完全相同, 但不同文化下家庭的实质内涵却是一致的。从家庭的实质内涵出发, 可以完善该理论的普遍性, 针对不同文化对家庭的影响, 可以发展家庭抗逆力理论的实践特殊性。该理论的普遍性与特殊性提醒我们, 虽然全球化脚步不断加快, 中华文化日渐纳入世界文化体系, 直接承受着“高势能”的外来工业文明的挑战, 历来的优胜地位发生动摇, 但对于中华民族这样一个有着雄健的包容精神和消化能力的民族来说, 这也是文化跃进的契机, 诚如王国维所言, “外界势力之影响于学术”, 是刺激、促进学术革新的有力因素(冯天瑜等, 2021, p.918)。因此, 在心理学领域, 面对西方多种理论, 我们不能仅停留在引介, 但就是不发展自己理论的“怪圈”。尤其是“家文化”是我国传统文化的核心, 已延续千百年, 根植于此构建出的家庭抗逆力理论体系才更有生命力和解释力, 才更能体现东方哲学对当代世界的贡献。也只有秉持这样一种思想, 中国的心理学工作才能走出百年学科进程中唯有输入之弊陋, 通过独立思考中国智慧对心理学知识体系输出的责任与担当, 进而提升在全球的话语权。

蔡华俭, 黄梓航, 林莉, 张明杨, 王潇欧, 朱慧珺 ... 敬一鸣. (2020). 半个多世纪来中国人的心理与行为变化——心理学视野下的研究.(10), 1599−1618.

陈立. (1994).. 北京:中华书局.

陈延斌, 陈姝瑾. (2022). 中国传统家文化:地位、内涵与时代价值.(3), 34−39.

费孝通. (2007).. 上海:上海人民出版社.

冯天瑜, 何晓明, 周积明. (2021).. 上海:上海人民出版社.

冯跃, 杨蕾. (2018). 家庭抗逆力与文化相契性研究.(6), 10−17.

傅安国, 张再生, 郑剑虹, 岳童, 林肇宏, 吴娜, 黄希庭. (2020). 脱贫内生动力机制的质性探究.(1), 66−80.

纪文晓. (2015). 从西方引介到本土发展:家庭抗逆力研究述评.(3), 29−42.

江守峻, 陈婉真. (2017). 经济弱势青少年的教师支持、同侪支持、家庭凝聚力与心理资本之关系:台湾贫穷儿少资料库分析.(4), 11−50.

金文龙. (2021). 代际合作理论视野下的隔代照料——兼议中国家庭的个体化.(3), 107−116.

李崇新, 汪菊芬. (2018). 西方家庭抗逆力理论:内涵、模型与实务应用.(2), 88−100.

梁漱溟. (1987).. 上海:学林出版社.

廖化化, 黄蕾, 胡斌. (2022). 资源保存理论在组织行为学中的应用:演变与挑战.(2), 449−463.

林汉唐, 陈慧娟. (2016). 家长网路管教、学校投入与青少年危险网路行为之关系:家庭凝聚力之调节效果分析.(4), 205−242.

刘芳. (2018). 西方家庭抗逆力的新发展:范式演变与争论.(2), 43−52.

刘敏, 熊琼. (2021). 社会支持理论视角下失独家庭抗逆力的生成机制——基于上海市W镇的考察.(6), 80−90.

刘汶蓉. (2016). 转型期的家庭代际情感与团结——基于上海两类“啃老”家庭的比较.(4), 145−168.

刘怡婷, 范洁琼, 陈斌斌. (2022). 婚姻质量对父母协同养育的影响:基于共同命运模型的跨层中介分析.(10), 1216−1233.

孙向晨. (2021). 在现代世界中拯救“家”——关于“家”哲学讨论的回应.(10), 77−84.

童辉杰, 宋丹. (2016). 我国家庭结构的特点与发展趋势分析.(4), 118−123.

同雪莉. (2020). 新冠肺炎疫情危机下家庭抗逆力的应激过程研究.(3), 26−36.

吴柳财. (2022). 论中国社会的垂直代际整合——孝道与代际伦理的社会学研究.(2), 47−63.

徐敬宏, 张如坤. (2022). 未来已来:开放科学与定性研究——对30位中国传播学者的深度访谈.(4), 11−18.

姚进忠. (2020). 残疾人家庭抗逆力的多重表征与社会工作实践路向.(1), 148−186.

姚进忠. (2021). 激进抑或中庸:家庭抗逆力的属性争论与本土延展.(1), 116−146.

姚进忠, 邱思宇. (2018). 家庭抗逆力:理论分辨、实践演变与现实镜鉴.(11), 116−128.

张金荣, 杨茜. (2014). “后家庭时代的家庭”理论的中国适用性研究.(3), 27−32.

张祥龙. (2017).. 北京:生活·读书·新知三联书店.

郑大华, 廖慧贞. (2022). 东西方文明冲突下的中国近代孝道文化变迁.(1), 116−122.

Ali, D. A., Figley, C. R., Tedeschi, R. G., Galarneau, D., & Amara, S. (2021). Shared trauma, resilience, and growth: A roadmap toward transcultural conceptualization.. Advance online publication. doi: 10.1037/tra0001044

Arditti, J. A., & Johnson, E. I. (2022). A family resilience agenda for understanding and responding to parental incarceration.(1), 56−70. doi: 10.1037/amp0000687

Basu, D., Nagpal, S., Pillai, R. R., Mutiso, V., Ndetei, D., & Bhui, K. (2021). Building youth and family resilience for better mental health: Developing and testing a hybrid model of intervention in low- and middle-income countries.(1), 4−6. doi: 10.1192/bjp.2021.129

Bowen, M. (1978).. New York: Jason Aronson.

Chen, J.-J., Wang, Q.-L., Li, H.-P., Zhang, T., Zhang, S.-S., & Zhou, M.-K. (2021). Family resilience, perceived social support, and individual resilience in cancer couples: Analysis using the actor-partner interdependence mediation model., 101932. doi: 10.1016/j.ejon.2021.101932

Chen, S., Bi, K., Sun, P., & Bonanno, G. A. (2022). Psychopathology and resilience following strict COVID-19lockdowns in Hubei, China: Examining person-and context- level predictors for longitudinal trajectories.(2), 262−275. doi: 10.1037/amp0000958

Chew, J., & Haase, A. M. (2016). Psychometric properties of the family resilience assessment scale: A Singaporean perspective., 112−119. doi: 10.1016/ j.yebeh.2016.05.015

Chow, T. S., Tang, C. S. K., Siu, T. S. U., & Kwok, H. S. H. (2022). Family resilience scale short form (FRS16): Validation in the US and Chinese samples., 845803. doi: 10.3389/fpsyt.2022.845803

Chu, A. M. Y., Tsang, J. T. Y., Tiwari, A., Yuk, H., & So, M. K. P. (2022). Measuring family resilience of Chinese family caregivers: Psychometric evaluation of the family resilience assessment scale.(1), 130− 146. doi: 10.1111/fare.12601

Eales, L., Ferguson, G. M., Gillespie, S., Smoyer, S., & Carlson, S. M. (2021). Family resilience and psychological distress in the COVID-19 pandemic: A mixed methods study.(10), 1563−1581. doi: 10.1037/dev0001221

Evans, J. S. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Theory and metatheory in the study of dual processing: Reply to comments.(3), 263−271. doi: 110.1177/1745691613483774

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination.(1), 150−170. doi: 10.1037/ 0022-3514.48.1.150

Gardiner, E., Mâsse, L. C., & Iarocci, G. (2019). A psychometric study of the family resilience assessment scale among families of children with autism spectrum disorder.(1), 1−10. doi: 10.1186/s12955-019-1117-x

Hawley, D. R., & DeHaan, L. (1996). Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives.(3), 283−298. doi: 10.1111/j.1545-5300. 1996.00283.x

Henry, C. S., Morris, A. S., & Harrist, A. W. (2015). Family resilience: Moving into the third wave.(1), 22−43. doi: 10.1111/fare.12106

Herbell, K., Breitenstein, S. M., Melnyk, B. M., & Guo, J. (2020). Family resilience and flourishment: Well-being among children with mental, emotional, and behavioral disorders.(5), 465−477. doi: 10.1002/nur.22066

Hill, R. (1958). Generic features of families under stress.(2-3), 139−150. doi: 10.1177/ 1044389458039002-318

Ho, Y-C. L., Chew, M. S-L., Mahirah, D., & Thumboo, J. (2022). Family resilience and psychological responses to COVID-19: A study of concordance and dyadic effects in Singapore households., 770927. doi: 10.3389/fpsyg.2022.770927

Kim, G. M., Lim, J. Y., Kim, E. J., & Kim, S. S. (2018). A model of adaptation for families of elderly patients with dementia: Focusing on family resilience.(10), 1295−1303. doi: 10.1080/13607863.2017. 1354972

Kim, H. S., Sherman, D. K., & Taylor, S. E. (2008). Culture and social support.(6), 518− 526. doi: 10.1037/0003-066X

Koos, E. L. (1946).. New York: King's Crown Press

Leeman, J., Crandell, J. L., Lee, A., Bai, J., Sandelowsk, M., & Knafl, K. (2016). Family functioning and the well-being of children with chronic conditions: A meta-analysis.(4), 229−243. doi: 10.1002/nur.21725

Lennon, S. L., & Heaman, M. (2015). Factors associated with family resilience during pregnancy among inner-city women.(10), 957−964. doi: 10.1016/j.midw. 2015.05.007

Li, M., Ma, R., Zhang, S., Wang, S., Jiao, J., Liu, L., ... Li, X. (2022). Reliability and validity of the Chinese version of the family resilience questionnaire (FaRE questionnaire) in patients with breast cancer: A cross-sectional study.(4), e051093. doi: 10.1136/bmjopen-2021- 051093

Li, Y., Wang, K., Yin, Y., Li, Y., & Li, S. (2018). Relationshipsbetween family resilience, breast cancer survivors' individual resilience, and caregiver burden: A cross-sectional study., 79−84. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.08.011

Mao, S., Lu, H., Zhang, Y., Yu, J., Li, X., Peng, J., & Liang, Y. (2021). Evaluation of psychosocial pathways to family adaptation of Chinese patients with liver cancer using the McCubbin's family resilience model., 703137. doi: 10.3389/fpsyt.2021.703137

Masten, A. S., & Monn, A. R. (2015). Child and family resilience: A call for integrated science, practice, and professional training.(1), 5−21. doi: 10.1111/fare.12103

McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). The family stress process: The Double ABCX Model of adjustment and adaptation.(1-2), 7−37. doi: 10.1300/J002v06n01_02

McCubbin, L. D., & McCubbin, H. I. (2013). Resilience in ethnic family systems: A relational theory for research and practice. In D. S. Becvar (Ed.),(pp. 175−195). New York, NY: Springer.

McCubbin, M. A., & McCubbin, H. I. (1989). Theoretical orientations to family stress and coping. In C. R. Figley (Ed.),(pp. 3−43). New York: Brunner/Mazel.

McCubbin, M. A., & McCubbin, H. I. (1993). Family coping with illness: The resiliency model of family stress, adjustment and adaptation. In C. B. Danielson, B. Hamel-Bissell, & P. Winstead-Fry (Eds.),(pp. 21−63). St. Louis: Mosby.

Nadrowska, N., Błażek, M., Lewandowska-Walter, A., Błażek, W., & Zdun-Ryżewska, A. (2022). Walsh family resilience questionnaire—Polish adaptation (WFRQ-PL).(7), 4197. doi: 10.3390/ijerph19074197

Pagorek-Eshel, S., & Finklestein, M. (2019). Family resilience among parent-adolescent dyads exposed to ongoing rocket fire.(3), 283−291. doi: 10.1037/tra0000397

Pakenham, K. I., Samios, C., & Sofronoff, K. (2005). Adjustment in mothers of children with Asperger syndrome: An application of the Double ABCX model of family adjustment.(2), 191−212. doi: 10.1177/1362361305049033

Patterson, J. M. (1988). Families experiencing stress: The family adjustment and adaptation response model.(2), 202−237. doi: 10.1037/h0089739

Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress theory.(2), 349−360. doi: 10.1111/j.1741-3737.2002.00349.x

Shevell, M. C., & Denov, M. S. (2021). A multidimensional model of resilience: Family, community, national, global and intergenerational resilience.,(2), 105035. doi: 10.1016/j.chiabu.2021.105035

Taylor, Z. E., & Conger, R. D. (2017). Promoting strengths and resilience in single-mother families.(2), 350−358. doi:10.1111/cdev.12741

Walsh, F. (2016). Family resilience: A developmental systems framework.(3), 313−324. doi: 10.1080/17405629.2016.1154035

Walsh, F. (2020). Loss and resilience in the time of COVID-19: Meaning making, hope, and transcendence.(3), 898−911. doi: 10.1111/famp.12588

Yan, Z., Zhang, Q., Chang, L., Liu, Y., & Li, Y. (2021). Dyadic effects of family resilience on post-traumatic stress symptoms among breast cancer patients and their primary family caregivers: A cross-sectional study., 101998. doi: 10.1016/ j.ejon.2021.101998

Zhou, J., He, B., He, Y., Huang, W., Zhu, H., Zhang, M., & Wang, Y. (2020). Measurement properties of family resilience assessment questionnaires: A systematic review.,(5), 581−591. doi: 10.1093/fampra/cmaa027.

Family resilience theory in the risk coping context:Evolution, value and challenge

AN Yeqing, QI Shisan, ZENG Xiaoye, JIN Tonglin, CAO Chengxu

(School of Psychology, Inner Mongolia Normal University, Key Research Base of Psychological Education in Inner Mongolia Colleges and Universities, Hohhot 010022, China)

In recent years, family resilience theory has become one of the most widely applied theories in the field of risk coping. Based on family stress theory and family systems theory, family resilience theory was proposed as a new model of stress coping by McCubbin, a clinical psychologist studying risk coping. After several major revisions, the theory has developed from a static characteristics model into a dynamic change theory and formed a theoretical system with extensive connotation and extension. In the early stage, family resilience theory was applied to topics such as trauma repair and stress coping. Later, it was applied to topics such as resilience. The theory has become a practical guide for clinical interventions. Since the COVID-19 pandemic, the theory has become an important explanatory mechanism for the “crisis- adaptation” relationship at four levels: state, society, family, and individual. Applying family resilience theory to risk coping research also faces challenges from several sources. For example, meta-theoretical research, methodology, cross-cultural research, and social change. Future research should build a family resilience theoretical system with Chinese characteristics for these challenges, such as clarifying concepts and integrating models, using mixed methods and developing assessment index systems, and promoting localization of theories.

family resilience, risk coping, family pressure, family crisis, family adaptation

2022-06-20

*内蒙古自治区高等学校哲学社会科学重点攻关项目(NJzg08022); 内蒙古师范大学基本科研业务费专项资金资助(2022JBXC002)及内蒙古师范大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJB22003)阶段性成果。

七十三, E-mail: Qshisan@126.com

B849