青年群体的媒体使用对政治表达的影响

——检验政治知识与媒体信任的调节效果

张明新 常明芝

在当今中国,互联网广泛应用于政治领域,网络空间成为公众重要的政治表达渠道。[1]政治表达事关政治稳定和公共舆论的形成,是公众政治参与的组成部分。青年是数字原住民,新媒体使得青年成为网络政治表达的主体。[2]截至2022年6月,中国网民群体中20~29岁及30~39岁的青年网民,比例分别达17.2%和20.3%,显著高于其他年龄群体。[3]关于青年政治参与的研究,先后经历“政治冷漠”“去政治化”及“非理性表达”的讨论。已有研究表明,青年群体表现出低水平的政治参与和政治兴趣,但他们更有可能参与某些形式的政治表达。[4]随着互联网的发展,政治表达方式极大丰富,青年人正以自身方式凸显对公共事务的热情。

媒体使用是影响政治表达的重要因素,受到政治学者和传播学者的关注。在中国,制度化的政治表达渠道包括报纸、电视及政务新媒体等,已形成一套较完整的政治表达载体和规则;但由于渠道可接触性及专业性,制度化表达渠道仍较有限。[5]非制度化的政治表达,主要借助于网络自媒体等社会媒体,是当下政治表达的主渠道。“中国传媒业在历经商业自由化改革之后,大量的社会媒体应运而生,中国公众信息接收和表达的渠道也发生相应改变。”[6]新媒体技术改变了政治表达方式,大部分政治信息呈现为线上状态[7],越来越多的社会媒体成为公众政治表达的主渠道。社会媒体能在广泛的公众中传播信息,使用社会媒体有助于增加公众对政治信息的接触,有可能促使更频繁的信息共享和政治表达[8-9],这有利于形成较大范围的公共讨论和辩论。本研究同时关注官方媒体和社会媒体使用对青年政治表达的影响。

本研究还关注政治知识和媒体信任的影响。以往对政治表达影响因素的研究,主要集中于四个视角:①认知视角,关注政治效能感[10-11]、沟通能力[12]等因素的影响;②社会心理视角,关注被孤立的恐惧[13]、感知意见气候一致性[14]、自我审查[15]及表达风险感[16]等因素的影响;③动机视角,关注媒体使用动机[17]、意见表达的意向[10]等因素的影响;④议题属性视角,关注议题严重程度[10]、感知问题严重性[18]、议题相关性、议题兴趣[16]等因素的影响。本研究重点关注认知视角的政治知识和社会心理视角(在本研究中具体指个体层面的态度)的媒体信任因素,对青年群体政治表达的影响。政治知识和媒体信任是公众政治表达的基础和动力,青年群体处于政治知识不断积累、媒体信任形成的关键时期,在该群体内部,政治知识和媒体信任呈现较大异质性。本研究既关注政治知识和媒体信任对青年群体政治表达的直接影响,还关注两者在媒体使用与政治表达之间可能的调节效果。

一、文献综述与研究假设

(一)政治表达的概念内涵与研究路径

政治表达的定义多样。有的研究者将政治表达作为一种政治参与或政治行动,或称为“表达性政治参与”。[19]也有研究者认为,政治表达既包括线上言论类型的政治表达,也包括线下行动类型的政治表达。[20]总的来说,政治表达有广义和狭义之分,广义的政治表达包括言论、集会、游行示威、请愿等言论和行动上的表达;狭义的政治表达主要指言论方面的表达。[21]本研究区分了言论表达与行动表达,采取狭义的政治表达定义,特指言论表达。

在概念层面,已有研究多混用政治表达、政治讨论和政治参与概念,政治表达需要和政治参与、政治讨论相互区分。政治表达是一种政治参与行为,但不具有明显的行动特征[22]。根据政治表达和政治参与的行动性强弱,政治表达、政治讨论是一种“弱参与”,投票或抗议型参与行为是一种“强参与”。[22]由于政治参与的强行动性和强参与性,相应的具有高时间成本和高风险成本,相较而言,政治表达是青年群体更频繁参与的政治活动。政治表达与政治讨论皆属言论表达,但政治讨论是公众私下进行、未发表和未公开的政治交流,[23]政治表达则是公开发表的言论。

既往的政治表达研究,集中于以下三种路径。其一,政治表达作为媒体使用与政治参与的中间变量,在其中发挥中介作用。[21,24-25]其二,将政治表达作为解释变量。研究关注媒体使用对政治表达的直接影响,如传统媒体使用、网络媒体使用[20,26-27]、社交媒体使用(信息性、表达性、关系性和娱乐性)[28]和主动、被动性的社交媒体使用[11]产生的影响。研究还关注其他变量在媒体使用与政治表达之间产生的间接影响,如政治效能感[20,29]、意见气候感知一致性[5]。其三,从青年亚文化视角出发,关注该群体的政治表达及行动,如对“帝吧出征”“饭圈女孩”的研究。本研究聚焦上述第二种路径,关注媒体使用对青年群体政治表达的影响,政治知识和媒体信任在其间可能发挥的调节效果。

(二)媒体使用与政治表达

公众对媒体的信息性使用越多,获取的相关新闻内容越丰富,为其进行政治表达提供信息和心理效应基础,如提升政治知识和政治效能感。此外,媒体使用通过提升公众政治兴趣,可能进一步促进其对相关新闻事件和公共事务的关注和思考,促进公众政治表达。已有研究发现,传统媒体使用对政治讨论和意见表达均具有显著的正向影响[20,30-31];互联网使用对政治表达也有正向影响[20-21,26]。

中国的媒体包括多种类型,政治学意义上常见的划分标准是官方媒体和非官方媒体[6]、官方媒体和社会媒体[32]。本研究探索公众的官方媒体(主要指中央和地方官方媒体、政务新媒体)和社会媒体(主要指网络自媒体、海外媒体)使用对政治表达的影响。官方媒体和社会媒体使用有助于促进青年群体的信息获取和知识积累、提高其政治兴趣和政治关注、增强其对相关公共事务的思考、拓展和丰富信息表达渠道,这些都有助于进一步提升其政治表达。据此,我们推论官方媒体和社会媒体使用都有助于促进青年群体的政治表达。由此,提出假设1:

H1:官方媒体(H1a)和社会媒体使用(H1b)频率越高,青年群体的政治表达越频繁

既有研究表明,媒体使用对公众政治参与的影响机制中,不仅通过媒体使用产生直接效应,也经由政治效能感[33]、政治表达[21]产生中介效应,还通过情境变量[34]有着调节效应。鉴于政治表达和政治参与的紧密联系,本研究认为,在青年群体的媒体使用和政治表达之间,存在着借由个体情境变量产生的调节效果。在政治学研究中,情境变量往往是引发个体政治行为的认知因素、态度因素和人口统计学因素(如性别、年龄、教育程度)。在本研究中,笔者重点关注政治知识和媒体信任这两个认知、态度层面的情境因素。

(三)政治知识的调节效果

政治知识是储存在个体长期记忆中关于政治的事实性信息,主要包括对关乎政府行为、政治人物、公共政策等系列议题的理解。[35]在参与型政治文化中,公众对政治话题的表达,首先要了解相应议题,积累基本的政治知识。[22]只有获取必要的政治知识,才能进行有效、理性的表达。也就是说,政治知识会影响政治表达的质量。互联网提供了大量易接触的政治信息,有助于提升公众的政治知识,促进他们的政治兴趣和政治讨论水平。[36]近来的实证研究显示,公众的议题知识能显著促进意见的公开表达。[16]由此,提出假设2:

H2:政治知识水平越高,青年群体的政治表达频率越高

政治知识不仅直接作用于个体的政治参与,还与其他变量产生交互效应,对政治参与产生影响。[37]在媒体使用过程中,个体认知水平不同,对时政新闻信息的辨识与把握存在差异,可能导致媒体使用对政治表达的影响产生差异。研究发现,政治知识在媒体使用与政治参与之间发挥着调节效果。[34,38]一项对大陆学生政治卷入的研究发现,政治知识在电视辩论与投票行为改变中,发挥着负向调节效果:政治知识水平低者,容易受电视辩论影响而改变投票倾向。[34]针对台湾地区公众政治参与的研究则发现,政治知识在社交媒体使用与社会运动参与之间,发挥着正向调节效果。[38]以上两者的差异,可能是大陆和台湾政治实践的不同,也可能与政治参与类型有关。

鉴于以上分析,笔者认为政治知识会调节媒体使用与政治表达之间的关系,但无法确定调节的方向。由此,提出如下问题:

RQ1:政治知识在官方媒体使用(RQ1a)、社会媒体使用(RQ1b)与青年群体的政治表达之间发挥着怎样的调节效果

(四)媒体信任的调节效果

检视既有文献,学界对媒体信任的理解,主要包括三种。其一,对媒体内容的信任,关注新闻报道是否公平、无偏向、完整、准确及可值得信赖;[39]其二,对媒介的信任,关注不同媒介类型的信任度,在理论上来源于信源可信度的研究;其三,对媒体的总体信任,包括对媒体内容、从业者和机构的信任度。[40]本研究从内容层面来理解媒体信任。同时,这里将媒体划分为官方媒体和社会媒体,由此,媒体信任包括对官方媒体内容的信任和对社会媒体内容的信任。

在逻辑上,公众对媒体的信任程度越高,媒体可能产生的影响越大。既有研究显示,媒体信任程度更高的公众,会认为表达风险更低[41]、媒体更可能帮助其解决实际问题[42],因此促进了公开的意见表达。研究还表明,对新媒体信任/评价程度更高的公众,更倾向于公开表达个人观点[43]、参与政治活动[44];对传统媒体或专业新闻机构信任/评价程度更高的公众,却更不倾向于参与公共表达[43]或政治事务[44]。对青年学生的研究显示,其对微信的信任度越高,在社交媒体上传播公共事件的频率越高。[45]综上,公众对媒体的信任度,在整体上提升政治表达的频率,但这种影响可能因媒体类型而存在差异。由此,提出假设3:

H3a:官方媒体信任水平越高,青年群体的政治表达频率越低

H3b:社会媒体信任水平越高,青年群体的政治表达频率越高

媒体信任会调节媒体使用与政治态度、参与行为之间的关系。以往研究发现,传统媒体信任在公民新闻生产与线上参与之间,发挥着负向调节效果,而新媒体信任在两者间发挥着正向调节效果。[44,46]可见,媒体信任的调节效应,因媒体类型不同而存在差异。本研究认为,对官方媒体信任度较高者,会倾向于认为媒体已代表公众表达其愿望、诉求和建议,这会削弱媒体使用对政治表达的影响。与此相反,对社会媒体信任度更高者,会倾向于认为借助线上渠道的公开表达,将得到社会关注并产生积极效果。由此,提出假设4:

H4a:官方媒体信任在官方媒体使用与青年群体的政治表达之间发挥负向调节效果

H4b:社会媒体信任在社会媒体使用与青年群体的政治表达之间发挥正向调节效果

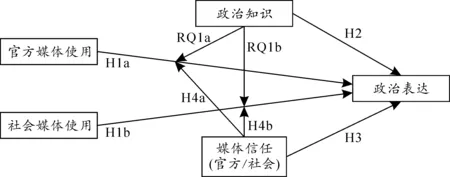

图1 研究的概念模型

二、数据与测量

(一)数据与样本描述

本研究采用中国人民大学马得勇教授主持的“网民社会意识调查”(2017年版)数据。该调查的时间为2017年4~5月,采用网络问卷方法,有效问卷为2379份。本文参考国家统计局和中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划(2016—2025年)》[47]中关于“青年”的年龄界定(14~35岁),根据样本特征(18~59岁),将青年群体的年龄范围,界定在18~34岁。以此标准,由1395名被访者构成的有效样本进入本研究的后续分析。样本在性别、年龄、教育程度等方面均衡分布,具体见表1。

表1 样本人口统计学变量描述(N=1395)

(二)变量测量

1.媒体使用

包括官方媒体使用和社会媒体使用。官方媒体使用,采用3个题项测量:①观看各地方电视台的时政新闻节目;②央视、新华社、人民日报的时政分析报道(含微博及微信公众号);③政务类门户网站、微博或微信公众号发的新闻(如中纪委网站)。采用四级量表(1=“几乎不使用”,2=“不常使用”,3=“经常使用”,4=“几乎每天都使用”)。主成分因子分析显示,3个题项析出一个因子,可解释57.85%的变异量(KMO=0.63),将3个题项建构为“官方媒体使用”(M=2.43,SD=0.68,α=0.63)

社会媒体使用,采用4个题项测量:①天涯社区、凯迪社区、铁血社区等专业论坛或网站的时政帖子;②新浪微博、非官方的微信公众号、荔枝电台等自媒体平台新闻;③通过小道消息或朋友聊天获得的政治内幕、消息;④Twitter、Facebook、BBC等海外渠道。采用四级量表(1=“几乎不使用”,2=“不常使用”,3=“经常使用”,4=“几乎每天都使用”)。主成分因子分析显示,4个题项析出一个因子,可解释47.97%的变异量(KMO=0.69),将4个题项建构为“社会媒体使用”(M=2.22,SD=0.58,α=0.63)。

2.政治表达

参考此前的同类研究[23],询问被访者“您平时通过哪些方式表达自己对政治、经济、社会问题的看法?”①在网上发帖回帖;②撰文并向媒体投稿;③在自己的微博、微信、博客上发言。采用四级量表测量,1=“从来不参加”,2=“基本不参加”,3=“有时参加”,4=“经常参加”。主成分因子分析显示,3个题项析出一个因子,可解释65.65%的变异量(KMO=0.67),将3个题项建构为“政治表达”(M=2.10,SD=0.73,α=0.74)。

3.政治知识

参考此前研究的测量方法[35],关注一般事实政治知识和公共事务知识。包括10个题项:①目前中共中央政治局常委是几人;②我国正式宣布实行社会主义市场经济体制是哪一年;③美国总统一届任期是几年;④中共的十八大是哪年召开的;⑤现任英国首相是谁;⑥深化改革需要“顶层设计”是哪位国家主席在任时提出的;⑦我国的农业税是哪届总理任内取消的;⑧哪位中央政法委书记卸任后因贪污受贿等罪行被判刑;⑨目前我国的国家副主席是谁;⑩台湾地区现任领导人是谁。采用填空题测量,回答正确者得1分,回答错误或不知道者得0分。主成分因子分析显示,10个题项析出一个因子,可解释40.00%的变异量(KMO=0.90),将10个题项建构为“政治知识”(M=0.40,SD=0.30,α=0.83)。

4.媒体信任

参考此前研究[32],询问被访者“假如发生突发事件(腐败案件、群体性事件等),下面这些信息渠道发布的信息您在多大程度上觉得可信?”①相关政府机构(如公安、法院等);②央视、新华社、人民日报等官方媒体;③网络名人、权威专家的微信公众号,知名微博等自媒体;④新浪财经、新浪体育等网站自采媒体;⑤BBC、纽约时报等国外媒体;⑥朋友圈、熟人等小圈子分享的消息。采用五级量表测量,1=“完全不可信”,2=“不太可信”,3=“一半一半”,4=“基本可信”,5=“非常可信”。主成分因子分析显示,6个题项析出两个因子,共可解释62.90%的变异量(KMO=0.70)。将前2个题项建构为“官方媒体信任”(M=3.91,SD=0.87,r=0.67),后4个题项建构为“社会媒体信任”(M=3.16,SD=0.60,α=0.66)

5.控制变量

将人口统计学变量中的性别(1=男,0=女;M=0.44,SD=0.50)、年龄(1=18~24岁,2=25~29岁,3=30~34岁;M=1.84,SD=0.80)、教育程度(1=高中及以下,2=专科/本科,3=研究生及以上;M=2.17,SD=0.51)、政治面貌(1=中共党员,0=非中共党员;M=0.28,SD=0.45)作为控制变量。以往研究发现,政治兴趣是影响公众政治表达的重要动机变量,我们也将其作为控制变量。通过“您对时政话题感兴趣吗”测量(1=“完全没兴趣”,2=“不太感兴趣”,3=“一般”,4=“比较有兴趣”,5=“很感兴趣”,M=3.53,SD=0.91)。

三、研究发现

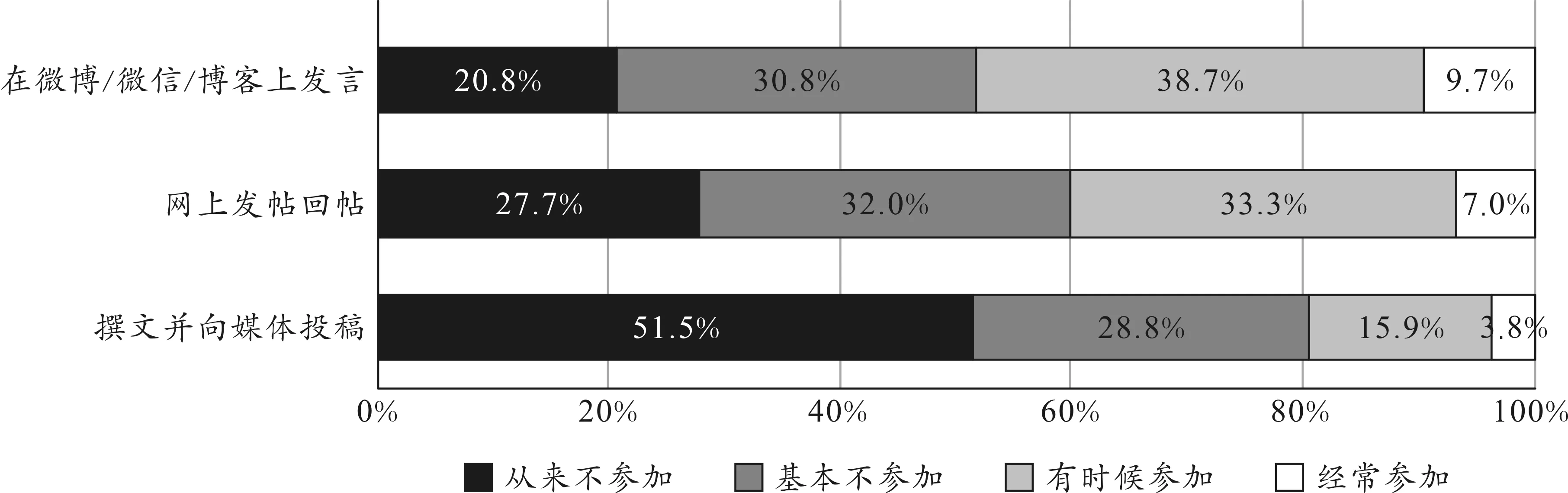

被访青年群体最经常的表达方式,是在自己微博、微信、博客上发言(M=2.37);其次,是在网上公开发帖和回帖(M=2.19);再次,是撰文并向媒体投稿(M=1.72)。可见,随着表达成本和门槛提高,该群体政治表达的频率在不断降低。图2显示,超八成(80.3%)的被访青年人不参加(选择“基本不参加”和“从来不参加”)“撰文并向媒体投稿”的政治表达方式;超50%的被访青年人不参加“在网上发帖回帖”及“在自己微博、微信、博客上发言”。

图2 被访青年群体的政治表达频率(N=1395)

(一)媒体使用、政治知识和媒体信任对政治表达的直接影响

将政治表达作为因变量,媒体使用、政治知识和媒体信任作为自变量,进行多元回归分析。表2显示,年龄(β=0.215,p<0.001)和政治兴趣(β=0.158,p<0.001)正向影响政治表达,教育程度(β=-0.242,p<0.001)有着负向影响。

官方媒体使用(β=0.145,p<0.001)、社会媒体使用(β=0.483,p<0.001)对政治表达有着显著正向影响,社会媒体使用的影响更大。H1a、H1b得到支持。政治知识(β=-0.057,p<0.05)、官方媒体信任(β=-0.137,p<0.001)对政治表达有显著负向影响;社会媒体信任有显著正向影响(β=0.072,p<0.01)。H2不成立,H3a、H3b得到支持。

表2 媒体使用、政治知识、媒体信任对政治表达的多元回归分析(N=1395)

(二)政治知识和媒体信任的调节效果

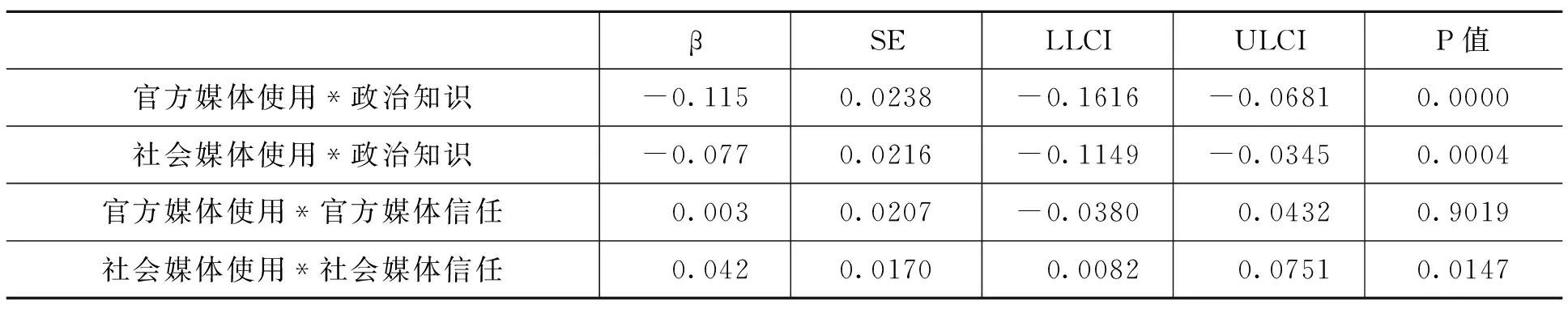

采用Process插件3.3(模型1)检验政治知识和媒体信任的调节效果。对于研究问题1的分析,结果显示(表3),政治知识在官方媒体使用与政治表达之间(β=-0.115,p<0.001)和社会媒体使用与政治表达之间(β=-0.077,p<0.001),都发挥负向调节效果。

官方媒体信任在官方媒体使用与政治表达之间没有调节效果(β=0.003,p>0.05),社会媒体信任在社会媒体使用与政治表达之间,拥有正向调节效果(β=0.042,p<0.05)。H4a不成立,H4b得到支持。

表3 政治知识和媒体信任的调节效果(N=1395)

为直观显示政治知识在媒体使用与政治表达之间的调节效应,分别检验在低政治知识(M-SD)和高政治知识(M+SD)水平下,官方媒体和社会媒体使用对政治表达的影响。图3显示,在低政治知识情境中,官方媒体和社会媒体使用对政治表达影响更大。政治知识在官方媒体使用与政治表达之间的调节效果,大于在社会媒体使用与政治表达之间的调节效果。

图3显示,官方媒体信任在官方媒体使用与政治表达之间,没有明显的调节效果;社会媒体信任在社会媒体使用与政治表达之间,发挥正向调节效果,在高社会媒体信任水平下,社会媒体使用对政治表达的影响更大。

图3 政治知识和媒体信任的调节效果

四、结论与讨论

本文以一份全国性调查数据为基础,分析青年群体的官方媒体和社会媒体使用对政治表达的影响,同时考察政治知识和媒体信任在其间可能发挥的调节效果。

(一)研究结论

第一,官方媒体和社会媒体使用对青年群体的政治表达产生积极影响,社会媒体使用产生的影响更大。这表明在当前的中国,不论何种性质的媒体,对于促进青年群体的政治表达,都有积极意义。官方媒体在新闻报道上注重建设性,强调正能量,对于激发青年群体的爱国情怀、集体主义观念,有着积极的价值。对于社会媒体而言,其作为官方媒体的补充和替代性消息源,容易引发青年群体对重要公共议题的关注和讨论。相对于官方媒体渠道,社会媒体的表达形式更加丰富、表达渠道更加顺畅、互动性更强。这就使得社会媒体在促进青年群体的政治表达方面,发挥了更大的影响。

第二,政治知识水平负向影响青年群体的政治表达。不同于以往研究[16],本研究发现政治知识水平越低的青年人,政治表达越频繁。这可能有三方面原因:其一,青年群体的政治表达与一般公众群体存在差异。对于一般公众而言,政治知识水平的确会促进政治表达,但这种影响对于青年群体来说,可能有所不同;其原因,可能在于一般公众拥有更丰富的政治参与经历。当然,这种推测需要后续进一步的研究。其二,高学历、高政治知识水平的青年人,可能意识到自己的政治参与不大可能影响政府决策[48]。还有一种可能是,对政治更了解的青年人,容易对政府产生较高的期望或者更多地质疑政府能力;不论是期望过高还是质疑过多,都可能降低该群体的政治信任,最终削弱其政治表达的动机。[49]其三,可能与变量测量的方式有关。本研究对政治知识的测量,需要被访者来“填空”而非做出对错判断;这对个体的政治知识掌握要求较高,可能对政治知识与表达之间的关系产生了影响。

第三,政治知识在青年群体的媒体使用与政治表达之间产生着负向的调节效果。这意味着拥有较低政治知识水平的青年人,媒体使用对政治表达的影响更大。这与以往部分研究的结论一致。[34]负向的调节效果,说明政治知识水平较低的青年人,更容易被媒体内容所影响或引导,从而更有可能公开表达自己的观点;与此相反,政治知识水平较高的青年人,持有更稳定的政治见解[50],这可能会使得他们更谨慎地进行政治表达。

第四,媒体信任对青年群体政治表达的影响机制,因媒体类型而产生差异。官方媒体信任负向影响青年群体的政治表达。可能的原因是,对主流媒体信任水平较高的青年群体,认为记者和媒体已代表他们表达了自己的观点[44,51],进而抑制其政治表达。社会媒体信任正向影响青年群体的政治表达,且在社会媒体使用与政治表达之间发挥正向调节效果。社会媒体信任水平较高的青年群体,可能倾向于认为就公共议题的表达,将受到社会关注并产生效果。该群体一般通过自己的表达激励他人采取行动,认可自己的影响力[52]。

(二)理论贡献

其一,从认知和态度视角,拓展了学界对青年群体政治表达影响机制的理解。既有研究考察了个体的政治效能感、沟通能力、主观政治知识对公众政治表达的促进作用,但对个体客观政治知识水平的可能影响,还缺乏应有的学术关注。过往研究发现,较之于个体的客观政治知识,主观政治知识更能促进政治参与[53-54]。客观政治知识和主观政治知识之间,往往存在着知识错误校准(Knowledge miscalibration)[54]。这意味着,个体认为自己拥有较高的政治知识水平,事实上可能并非如此。主观政治知识可能产生非理性表达和错误表达,因此,我们需要关注客观政治知识对政治表达的影响。本研究还特别关注媒体信任因素对政治表达的影响。根据中国媒体生态的现实状况,揭示了官方媒体信任和社会媒体信任对青年群体政治表达的差异化影响。这既丰富了学界对影响公众政治表达的态度因素的理解,也丰富了学界对当前中国媒体政治传播效果的认识。

其二,通过引入政治知识和媒体信任变量,深化了对媒体使用与政治表达关系的理解。在一般意义上,以政治为目的的媒体使用,往往会促进公众的政治认知、强化其政治表达和参与行为。既有研究关注到媒体使用与政治表达之间的中介变量[5,20,29,55],忽略个体层面一些情境因素的影响。本研究选取个体认知层面的政治知识和态度层面的媒体信任因素,将两者作为青年群体媒体使用与政治表达之间的调节变量。通过进一步区分媒体类型,本研究通过考察青年群体的官方媒体和社会媒体使用,发现经由政治知识和媒体信任因素的调节如何影响其政治表达。这深化了学界对媒体使用与政治表达之间关系的认识。

(三)现实意义与展望

本研究的现实意义在于,提请管理部门重视媒体对青年群体政治表达的积极影响。媒体承担着社会教化功能,对于官方媒体如此,对于社会媒体而言同样如此。从社会治理的意义上来讲,有必要确保媒体,包括官方媒体和社会媒体,作为政治表达和参与渠道的畅通,营造良好的媒体环境,促进良性的互动和协商[5],便于在各社会群体之间达成社会共识。这对于培养社会公众,特别是青年群体的公共参与和公民精神,无疑有着积极意义。

本研究存在局限性。其一,采用“网民社会意识调查”2017年数据,时效性相对较弱。该数据已更新至2019年,但2018—2019年调查缺乏对政治知识的关注,本研究只能采用2017年的数据。其二,使用截面数据,无法进行严谨的因果推断。未来可采用纵向面板数据或使用实验法,有助于探讨媒体使用与政治表达的因果关系。其三,政治知识测量方法有待完善。未来研究需更加具体,可关注公众对某议题的知识水平。最后,本研究虽在概念上明确区分了政治表达、政治讨论和政治参与,但对政治表达未做进一步考察,如区分线上和线下的政治表达、制度化和非制度化的政治表达。未来研究可加以改进。