右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉对老年股骨骨折闭合复位内固定术的疗效分析

李帅 饶孔 段志强 郝智

巴彦淖尔市医院麻醉科,巴彦淖尔 015000

股骨骨折是指由股骨头下至股骨颈基底部之间的骨折,分为年轻人股骨骨折和老年人股骨骨折。绝大部分患者骨折线在关节内,女性发生率略高于男性。老年人都有不同层次的骨质疏松,故股骨骨折多发生于老年人,具有迁徙难愈的特点,严重威胁患者的生命健康[1]。随着社会人口的老龄化,股骨骨折发生率也不断上升。股骨骨折闭合复位内固定术是骨科常见手术,常见于老年患者,因此寻求适合老年患者的麻醉方法显得尤为重要[2]。蛛网膜下腔阻滞麻醉具有起效快、并发症少、肌肉松弛效果好和术后恢复快等优势,常应用于髋部骨折手术。老年股骨骨折闭合复位内固定术后疼痛与多种原因有关,包括切口部位疼痛、气腹导致的机体变化及内脏组织创面疼痛等,恰当的围术期麻醉方案可帮助外科手术患者减轻围术期疼痛,改善患者因疼痛诱发的躁动、哭闹等一系列不良事件,利于患者术后恢复[3]。右美托咪定是老年股骨骨折闭合复位内固定术的常用药物,但单纯依靠右美托咪定镇痛对抑制交感-下丘脑-肾上腺髓质轴应激反应效果不佳,易出现中枢神经痛觉过敏,术后疼痛明显。有研究指出,外科手术中使用蛛网膜下腔阻滞麻醉,有利于外科手术患者术后恢复[4]。右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉用于老年股骨骨折闭合复位内固定术的镇痛效果尚缺乏相关研究,鉴于此,本研究特针对上述问题开展研究,以便为临床选择合适老年股骨骨折闭合复位内固定术的麻醉方案提供参考,报道如下。

资料与方法

1.一般资料

选取2019年1月至2022年1月巴彦淖尔市医院收治的78例股骨骨折闭合复位内固定术患者,采用随机数字表法分为对照组、治疗组,各39例。对照组中,女19例,男20例;年龄60~76(67.45±5.63)岁;病程2~9(4.15±0.36)d。治疗组中,女18例,男21例;年龄61~75(66.98±5.52)岁;病程2~9(4.24±0.39)d。两组患者的基线资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。纳入标准:符合股骨骨折诊断标准[5];年龄≥60岁;美国麻醉医师协会(ASA)分级为Ⅱ~Ⅲ级;患者均知情同意。排除标准:入院前半年内服用过精神类药物者;存在视觉、听觉或语言交流障碍者;有局部麻醉药物过敏史者;穿刺点存在感染者;有严重神经系统疾病及精神疾病史者;对本文治疗药物过敏者。该研究经巴彦淖尔市医院医学伦理委员会批准(2018-003-02)。

2.方法

患者入室后建立静脉通道,常规监测血压、心率等生命特征。对照组给予右美托咪定+腰硬联合麻醉,治疗组采用右美托咪定+蛛网膜下腔阻滞麻醉。

对照组:穿刺间隙L3-4,其可以避免穿刺误伤脊髓,腰麻给予罗哌卡因(Astra Zeneca AB,进口药品注册证号H20140764)10~12 mg硬膜外导管向头侧置管,同时加用0.2~0.7 μg/(kg·h)右美托咪定(扬子江药业集团有限公司,国药准字H20213012,规格:2 ml∶0.2 mg)、0.05 mg/kg咪达唑仑(浙江恩华药业股份有限公司,国药准字H19990027,规格:2 ml∶10 mg)进行麻醉诱导。

治疗组:罗哌卡因10~12 mg,穿刺点选择L2-3间隙,避免脊髓损伤。蛛网膜下腔注入5%布比卡因1.5~1.8 ml(7.5~10.0 mg),并抽取脑脊液化至1.8~2.2 ml,在20 s内注完,调整麻醉平面在T10以下。待麻醉完善,血压、心率稳定后,静脉泵注1 μg/kg右美托咪定,10 min泵注完毕,以0.2 μg/(kg·h)速率输注至手术结束前15 min。

3.观察指标

3.1.血流动力学 统计两组患者麻醉诱导前(T0)、术中1 min(T1)、术中后1 min(T2)的心率、平均动脉压(MAP)。

3.2.围术期应激反应情况 两组患者分别于术前、术后12 h、术后24 h抽取清晨空腹静脉血3 ml,采用酶联免疫吸附法测定肾上腺素(Adr)、皮质醇(Cor)水平,试剂盒均购自美国BD公司。

3.3.疼痛评价 分别在患者术后4 h、9 h、12 h、24 h,静息时采用视觉模拟量表(VAS)[6]评价疼痛情况,总分13分,评分越高表示疼痛越剧烈。

4.统计学方法

本研究数据采用SPSS 25.0分析,以例(%)表示计数资料,采用χ2检验,以(±s)表示符合正态分布的计量资料,组间比较采用独立样本t检验,多样本数据采用F检验,P<0.05差异有统计学意义。

结 果

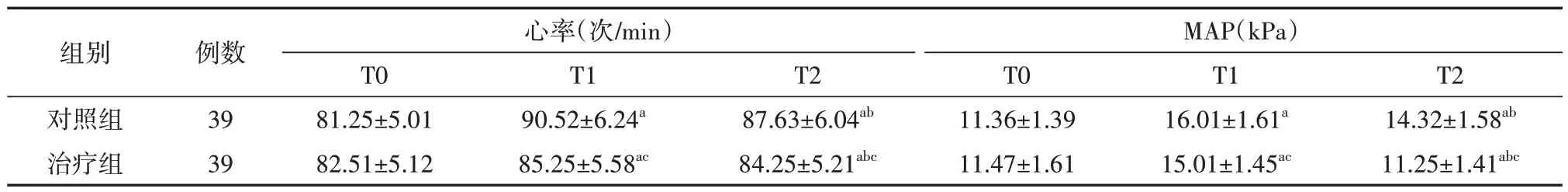

1.血流动力学情况

治疗组与对照组相比心率、MAP变化平缓,相对血流动力学较稳定(F时间=9.632、9.741,均P<0.001),治疗组与对照组的心率、MAP比较,差异均有统计学意义(F组间=9.365、8.644,均P<0.001),治疗组与对照组的心率、MAP变化趋势比较,差异均有统计学意义(F交互=8.635、8.744,均P<0.001)。见表1。

表1 两组股骨骨折闭合复位内固定术患者的围术期血流动力学变化情况(±s)

表1 两组股骨骨折闭合复位内固定术患者的围术期血流动力学变化情况(±s)

注:对照组给予右美托咪定+腰硬联合麻醉,治疗组给予右美托咪定+蛛网膜下腔阻滞麻醉;MAP为平均动脉压,T0为麻醉诱导前,T1为术中1 min,T2为术中后1 min;与T0比,aP<0.05;与T1比,bP<0.05;与对照组比,cP<0.05

2.围术期应激反应变化情况

不同时间点的Adr、Cor比较,差异均有统计学意义(F时间=9.652、7.625,均P<0.001),治疗组的Adr、Cor低于对照组,差异均有统计学意义(F组间=8.551、7.968,均P<0.001),治疗组与对照组的Adr、Cor变化趋势比较,差异均有统计学意义(F交互=9.582、7.582,均P<0.001)。相比对照组,治疗组围术期应激反应轻较。见表2。

表2 两组股骨骨折闭合复位内固定术患者围术期应激指标变化情况(±s)

表2 两组股骨骨折闭合复位内固定术患者围术期应激指标变化情况(±s)

注:对照组给予右美托咪定+腰硬联合麻醉,治疗组给予右美托咪定+蛛网膜下腔阻滞麻醉;Adr为肾上腺素,Cor为皮质醇;与术前比,aP<0.05;与术后12 h比,bP<0.05;与对照组比,cP<0.05

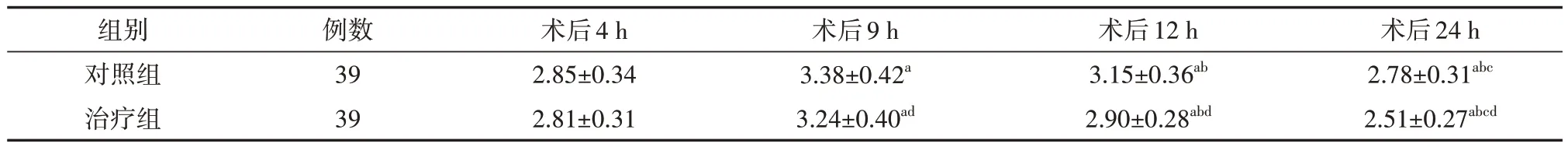

3.术后疼痛情况

不同时间点的VAS评分比较,差异有统计学意义(F时间=8.025,P<0.001),治疗组与对照组的VAS评分比较,差异有统计学意义(F组间=9.658,P<0.001),治疗组VAS评分低于对照组,镇痛效果较好(F交互=8.569,P<0.001)。见表3。

表3 两组股骨骨折闭合复位内固定术患者术后疼痛VAS评分情况(分,±s)

表3 两组股骨骨折闭合复位内固定术患者术后疼痛VAS评分情况(分,±s)

注:对照组给予右美托咪定+腰硬联合麻醉,治疗组给予右美托咪定+蛛网膜下腔阻滞麻醉;VAS为视觉模拟量表;与术后4 h比,aP<0.05;与术后9 h比,bP<0.05;与术后12 h比,cP<0.05;与对照组比,dP<0.05

讨 论

股骨骨折闭合复位内固定术急性加重发作刺激气道大量分泌黏液,阻塞小气道,损伤气道壁,肺实质细胞发生凋亡,加快患者肺功能恶化速度,且两者形成恶性循环[7-8]。腰麻是股骨骨折闭合复位内固定术患者手术常用的一种麻醉方法,理想的围术期麻醉药物不仅可达到满意的镇痛效果,还具有较高的安全性[9-10]。股骨骨折闭合复位内固定术患者苏醒期疼痛、躁动是蛛网膜下腔阻滞麻醉手术中的常见问题,主要是由于麻醉药物引起的N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体激活,患者疼痛阈下降产生痛觉超敏导致,往往会引起伤口渗血、血流动力学波动异常,严重者会引起支气管痉挛等并发症[11-13]。有研究指出,利用蛛网膜下腔阻滞麻醉可以预防痛觉超敏,降低苏醒期躁动发生风险[14-16]。但蛛网膜下腔阻滞麻醉用于老年股骨骨折闭合复位内固定术患者是否可取得满意果尚缺乏报道,值得进一步探讨。

本研究显示,治疗组与对照组不同时间点的心率、MAP比较,治疗组心率、MAP比较低,说明右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉用于老年股骨骨折闭合复位内固定术术中的血流动力学指标波动更小。笔者推测蛛网膜下腔阻滞麻醉具有典型分离麻醉效果,可拮抗中枢神经系统NMDA受体介导的谷氨酸作用,抑制刺激信号传入交感中枢系统,发挥强效镇痛作用,术中血流动力学指标波动小[17-19]。治疗组术后苏醒时间、自主呼吸恢复时间均低于对照组,提示右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉用于老年股骨骨折闭合复位内固定术可促进患者术后苏醒。

两组术前、术后12 h、术后24 h的Adr、Cor比较,治疗组均低于对照组,术后不同时间点的VAS评分治疗组低于对照组,提示右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉用于老年股骨骨折闭合复位内固定术患者可减轻其围术期应激反应,缓解疼痛。有研究显示,与舒芬太尼进行麻醉诱导相比,右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉进行麻醉诱导具有良好的安全性,可稳定患者围术期血流动力学,改善手术应激及炎性反应,有效减轻围术期疼痛感受,促进患者术后认知功能恢复[20-22]。术中同时采用右美托咪定镇静,可减轻患者对手术的恐慌及焦虑,患者术后对手术过程无记忆,极大程度地消除了患者的心理阴影,从而获取满意镇痛效果[23-26]。右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉能有效缓解早期疼痛,有利于患者早日进行功能锻炼,促进关节功能恢复[27-28]。

综上,右美托咪定联合蛛网膜下腔阻滞麻醉用于老年股骨骨折闭合复位内固定术可稳定患者术中血流动力学指标,抑制患者围术期应激反应,减轻术后疼痛。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突