颜色本体的关系论表征

刘龙根,杨雅平

(上海交通大学 外国语学院,上海 200240)

生活在五彩斑斓的世界里,人们对颜色似乎早已习以为常。因此,颜色究竟是什么似乎是一个不言自明甚或不值一提的问题。大家每天都在同世界上的五颜六色互动,区分各种颜色貌似也不存在困难。①当然,若将色盲的因素考虑在内,情况也许就更加复杂。尽管色盲导致颜色区分能力的巨大差异,但人们对色盲的认识颇晚。研发色盲检验的一个主要诱因是,1875年由于拉格伦达的一位色盲工程师误将示意停车的红色信号看作放行的白色信号而导致两列火车相撞,9人遇难。但哲学研究表明,看似简单的颜色问题实际上远不是我们想象的那么简单直观。颜色究竟是什么?颜色是客观存在的实体吗?如果是客观实体,那么颜色到底是物体表面固有的物理特性,还是感知经验中的主观性质,抑或是两者的结合?诸如此类的问题迄今依然悬而未决,在可预见的未来恐怕也难以觅得能被普遍接受的答案。可是,由于颜色本体论探究对于哲学研究的重要意义,哲学家不仅没有在这种挑战面前却步,还更加充满激情地投身于颜色形而上学的探究之中。

那么,是否能够依据直觉对颜色做出表征?倘若回答是肯定的,那么虽然可以假设人们对什么是直觉具有基本趋同的理解,但随之而至的问题是:当依据谁的直觉?依据专家的直觉抑或依靠普通大众的直觉?专家的直觉经常受到质疑,这是因为不同专家的直觉判断可能受到其所推崇的颜色理论先入为主的影响。而未受过专业训练的普通大众的直觉判断往往可能并不一致。①近年来针对大众的颜色判断实验就表明了这一点。例如,就未受过哲学训练的普通受试是否为颜色关系论者,罗伯茨(Pendaran Roberts)等人就得出了与科恩(Jonathan Cohen)及尼克尔斯(Shaun Nichols)相反的结论。假如不依赖于直觉,是否就能对颜色做出有效的表征?譬如,根据物理学对颜色性质的分析,颜色可以定义为物体表面光谱反射线分布的类型。但是,这样的定义看来又与通常的颜色认知相去甚远。难怪有些哲学家倾向于将颜色的性质同美丽的性质相提并论,认为涉及颜色与俊美判断的案例时,人们往往可能出现“无错分歧”。②在使用主观性谓词做出判断时,不同主体有时表达了貌似不一致的命题。比如,约翰说“这里的海滩真美!”而玛丽却说“这里的海滩一点也不美”。针对不同的主体或者涉及不同的判断标准,难以绝对地判定其中哪个命题正确,哪个命题错误,亦即出现了所谓“无错分歧”(faultless disagreement)现象。不同主体之间产生的这种分歧并不是谁是谁非的问题。那么,颜色词属于主观性谓词吗?这依然是一个言人人殊的问题。对于这类问题,经常用作客观存在最终裁决的科学也并没有任何清晰的判断。[1]况且,在人们对颜色的感知实践中,同一个物体的颜色也可能因感知主体与感知环境的不同而出现不同的表征。倚重物体表面光谱反射线分布等特性的颜色物理论显然无法对这一现象做出令人满意的解释。相反,近年来,由科恩(Jonathan Cohen)阐述与推崇的颜色关系论则声称能够系统地阐释颜色感知变异现象。更有甚者,颜色关系论的倡导者认为,这一理论不仅能够合理地说明颜色感知变异现象,而且能够作为表征颜色性质的本体论与认识论。那么,颜色关系论作为一种颜色形而上学理论,其信度、效度与解释力究竟如何呢?为了回答这个问题,下面将首先探索普遍认为颜色所具有的区别性特性,继而针对这些特性,考察颜色关系论的主要论点与基本论据,客观辩证地评述关系论对颜色表征做出的贡献及其存在的局限性,以促进颜色哲学的长足发展。

一、颜色特性面面观

颜色可以初步定义为:“通过眼、脑和我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应,我们肉眼所见到的光线,是由频率范围很窄的电磁波产生的,不同频率的电磁波表现为不同的颜色,对色彩的辨认是肉眼受到电磁波辐射能刺激后所引起的一种视觉神经的感觉。”③参考百度百科,2021年3月6日访问。这个简短的定义尽管或许不能为颜色哲学家普遍接受,但从中却可以看出,颜色这个貌似简单的现象实质上是多种元素互动的结果,它既涉及客观的物理要素,又包含主体的生理、心理因素,以及主体感知、认知机制的作用。这也就是说,颜色的合理表征需要多维度地考量颜色的客观性与主观性、绝对性与相对性、恒定性与变异性等诸多特性。然而,现有的颜色本体表征大多侧重于其中的某个维度,淡化乃至忽略其他方面,往往导致盲人摸象的结果。为了表明这一点,不妨粗略地考察一下目前颇具代表性的几种颜色理论。[2]

首先,一种极端的颜色论是所谓的取消论,否认日常所见的外在物体带有颜色,宣称对物体颜色的日常感知实际上只不过是人们的幻觉。这样的颜色观一方面有悖于人们的普遍直觉,另一方面似乎也陷入了虚无主义与不可知论的泥淖。其次,与否认颜色是客观实体的取消论不同,另一种颜色论则主张,颜色是诸如表面光谱反射系数这样的物理性质,这样的性质独立于主体的心理状态而存在。这就是通常所称的物理论。这一理论既没有反映人们对颜色的普通直觉,也因忽略颜色感知主体的因素而频遭质疑。再次,颜色还被有些哲学家定义为物体在某些条件下对某些感知者显现的倾向,即所谓颜色倾向论。然而,不仅倾向本身看来是一个相当模糊的概念,而且正像倾向论的反对者指出的那样,颜色看来根本也不像是某种倾向。[3]331最后,一种也许不像倾向论那么模糊的颜色论是所谓的原初论。这种理论将颜色定义为人们看到的外在物体的原初性质,[4]但却否认颜色能够认同于诸如反射系数这样的性质,强调颜色是物体自成一类的新性质。然而,究竟这种新性质是什么,对此原初论往往语焉不详。

在上面简述的几种代表性颜色理论中,除了极端的颜色取消论之外,物理论与原初论均着眼于物体本身的客观性质,而将感知者的主观维度排除在外,无法对涉及颜色的感知相对性以及颜色辨识中的错觉等做出解释。倾向论则不仅包含了感知者因素,而且关注相关条件在颜色感知中的作用,似乎涵盖了主观和客观的两个维度。当然,倾向论的倡导者在具体表述上也不尽一致。但是,无论哪种表述,似乎都不够具体化、缺乏系统性。相比之下,更加注重主客观因素兼顾、多维度地表征颜色性质的颜色本体论阐释当推科恩倡导的关系论。

二、颜色的关系论阐释

颜色关系论有广义与狭义之分。将颜色性质认同于关系性质的广义关系论囊括若干不同形式,[5]232主要包括:麦金(Colin McGinn)、皮考克(Christopher Peacocke)和约翰斯顿(Mark Johnston)的倾向论,汤普森(Evan Thompson)等人的所谓“使成”观,麦克劳林(Brian McLaughlin)和科恩的颜色功能论以及麦金在1996年提出的“不精确论”等。这里主要探讨狭义关系论,即由科恩系统阐发的一种关系论形式。

按照科恩倡导的颜色关系论(以下简称关系论),颜色是关系性质。这意思是说,事物借由与实际的或可能的感知者结成的恰当关系具有颜色。正像借由与其他个体结成的关系而作为丈夫或妻子那样,事物通过与感知者结成的关系而例示颜色性质。因此,在颜色关系论者看来,事物不是借由其物理性质、同光线的相互作用、原初自成一类的性质等而例示颜色,而是通过与感知者以及感知条件结成的关系例示颜色性质。据此,颜色不再是一价性质,而是一种包含三位关系的性质。若更加形式化地表征这个性质,可以设S代表感知主体,R代表关系,C代表颜色,x代表带有某种颜色的物体,y代表感知条件,那么,任何颜色C都具有一个三元关系R,这是其构成性(或本质性)特征。对于所有的物体x,当且仅当观察主体S在观察条件y中时,物体X通过三位关系RxSy而例示颜色C。[6]换言之,既然立足于感知的主体与客体以及感知条件三者之间的关系定义颜色性质,这三个要素缺一不可。究其原因,在关系论者看来,同样的感知对象、不同的感知主体或同一个感知主体在不同的感知条件或环境下,或许可能获得不同的感知(感知变异将在第四节中详述)。由此看来,与物理论与原初论等颜色客观论不同,颜色关系论虽然没有忽略颜色客体与感知条件这些客观因素,但却更加突出强调主体感知在决定颜色性质中的作用。这是否就意味着颜色关系论实际是一种颜色主观论而非客观论呢?

的确,在有些哲学家看来,科恩的颜色关系论实际上是颜色主观论的一种形式。[7][8]这些哲学家的理由在于,这种颜色论基于对颜色的感知经验与这些经验的物理成因之间的区分阐释颜色性质。而感知经验是主体心理状态类型,物理成因则包括视觉系统、客体与境况等。然而,科恩本人并不接受将其关系论归为颜色主观论的观点。他之所以坚持不应当将其关系论简单地排斥在客观论之外,其理由在于,关于什么是“客观的”,哲学界有多种解读。譬如,客观性可理解为:[5]233-235

(1)仅当世界上的客体确实例示性质P的个体时,P才是客观的。

(2)仅当即使不存在主体,性质P仍然具有实例继续显示时,P才是客观的。

(3)仅当掌握知识的若干主体能够就x一系列例型一致地判断x为P时,P方能为客观的。

(4)仅当客体的性质P能够独立于主体而构成时,P方能判定为客观的。

这类关于“客观的”之不同解读也许可以看作判定客观性的不同标准。基于这些不同的标准,对颜色关系论是否为客观论这个问题也就会获得不同的答案。例如,根据(1)(2)两条标准,关系论界定的颜色性质可以认为是客观的,亦即关系论为客观论。相反,依照标准(3)(4)加以衡量,颜色关系论就可能不被归入客观论。就标准(3)而言,关系论所着力表征的正是日常颜色归赋中普遍存在的各种变异现象,亦即,同一客体的颜色,不同主体在相同感知的条件下或者同一主体在不同感知的条件下完全可能做出迥异的判断。再就标准(4)而论,关系论并不认为这条标准适用于颜色性质的界定。假若要对照这条标准做出判断,显然关系论就不能被称为客观论。

更加合理的评判也许是,从某种意义上说,不同的颜色理论构成了一个连续体,将颜色完全看作独立于感知主体心理状态之性质的物理论与原初论占据连续体的一端,否认客体具有颜色性质的取消论位于连续体的另一端,而强调颜色是客体与感知主体及感知条件三位关系的颜色关系论则处于上述两端之间,或许可以看作介于激进的主观论与激进的客观论之间的一种颜色理论。实际上,促成关系论采取这一立场的动因还在于前面提到的一个考量,亦即,关系论者将颜色性质看作类似于审美性质,认为红色的、绿色的、橙色的等与“美丽”的相似,均为主体、客体以及感知环境的关系性质。这样,对于“美丽”的性质究竟是主观的还是客观的,依据上述四条标准衡量,同样会得出不同的答案。根据以上的探析,将关系论绝对地归入主观论或许失之偏颇。当然,由于颜色关系论十分强调感知变异对颜色归赋的影响,似乎使主观因素在颜色性质的表征中占据了举足轻重的分量,从而导致许多哲学家将之归入主观颜色论之列。那么,颜色关系论所揭示的颜色感知变异现象是否具有说服力?感知变异作为颜色关系论的理据是否牢靠?下一节就来探讨这些问题。

三、颜色关系论之理据

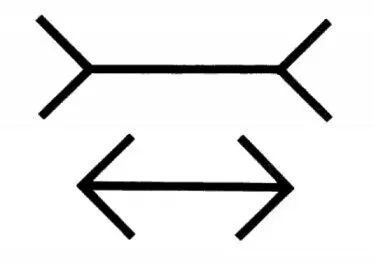

如上所述,颜色关系论将颜色表征为物体、感知主体与观察条件之间的关系性质。这样一种颜色理论的面世仿佛在颜色哲学中引起了一场革命。[9]乍看起来,较其他聚焦单一维度阐释颜色的理论,关系论似乎能够更加全面地揭示颜色本性。但是,总体而言,这一颜色理论的支持者远少于其反对者,有的研究者甚或将之斥为颜色哲学中的修正论。[10]316那么,科恩基于什么理据倡导颜色关系论并为之做出论辩?近20年来,科恩在其一系列的论著中,始终坚持以颜色感知变异现象作为主要理据,佐证颜色关系论的合理性与解释力。可以毫不夸张地说,感知变异实乃颜色关系论之基石。科恩在颜色哲学界引发的这场革命须臾离不开对于感知变异的系统揭示与详细阐释。不过,在考察科恩关于颜色感知变异的论述之前值得指出,即使就非关系性质来看,感知变异的现象同样存在,所谓缪勒-莱尔(Müller-Lyer)错觉(见图1)就例示了这一点。

图1 缪勒-莱尔错觉

在图1中,虽然中间的线条实际长度完全相等,但由于所处条件不同,即线条两端的箭头方向相反,结果上面的线条看上去要长于下面的线条。一般认为,线条长度是客观性质而非关系性质。这一点能否用以削弱颜色关系论理据的效度尚待进一步探讨。在此,先来考察一下科恩关于颜色感知变异的阐述。

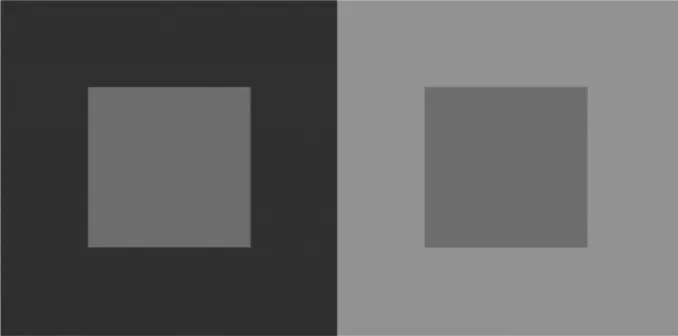

科恩从类似下面图2这样的实例入手,论述颜色感知变异现象。

图2 中心方块之颜色感知变异

在图2中,两个中心正方形尽管物理性质相同,即光谱反射系数相同,但由于所处背景(颜色深浅)不同,因而看上去颜色存在差异。如果按照通常的假定,这两个中心部分所呈现的即代表其颜色,那么就可以推论,正是所处背景的不同导致了视觉系统将这两个部分的颜色表征为各异。随之出现的问题是,假如像物理论等颜色客观论所主张的那样,类似这些不同表征(或变体)中势必只有一种代表了颜色的真实表征,那么,真实地表征颜色的究竟应当是哪个变体呢?以科恩为代表的关系论者的回答也许出乎许多人的意料,不仅这两个表征皆成真,而且颜色感知中出现的更多不同变体也普遍成真,即主张所谓的普真观(ecumenicism)。科恩将这一分析推而广之,不仅涵盖个人在不同时间、不同观察条件下感知同一客体颜色时出现的变异,而且囊括了不同物种之间和不同个体之间的感知变异现象。现将这三种感知变异情形分别简述如下。

首先,图2例示了“个人内变异”现象。如上所述,由于中心方块的背景差异,形成感知条件的不同,所以,在两种条件下,感知个体可能对其颜色获得不同的感知经验。显然,感知条件不止涉及背景颜色,还可能包含光线、观看角度、观看距离以及周边环境等多种因素。仅举涉及光照的一个例子(见图3),也许就能揭示这一点。

图3 部分地受到阳光照射的咖啡杯①咖啡杯的阳光照射到的部分与其未受阳光照射的部分看上去颜色不同,从而导致颜色感知变异。当然,科恩举这个例子的目的主要在于反驳关系论的反对者关于颜色关系论忽略颜色恒定性的质疑。

由于诸如上述这些因素的作用,某个特定主体对某个颜色刺激的感知可能产生不同程度的变异。尽管科恩并不否认对颜色刺激做出错误表征的可能性,但却否认可以将大量的表征变异归于错误表征。[11]在正常的感知条件下,正常主体在表征同一颜色客体中出现的表征变体,除非武断任意地将其中某个变体单选为成真的变体,否则应当将所有变体皆判定为对客体颜色刺激的真实表征。这正是普真观的要义所在。其次,或许更加容易接受的是,在不同个人之间往往存在颜色感知变异,即所谓的“人际间变异”。也许在大众的认知里,只要不是色盲,正常人的颜色感知应当相同。只要感知环境不存在差异,不同主体对同一颜色客体理应做出相同的表征。但科恩却不以为然。他强调,实际上人们的颜色视觉差异很大。人的视觉是多种参数共同作用的结果,这些参数包括系统视网膜视锥类型的数量、视锥校准曲线、黄斑与焦距色素沉积等。这些参数的差异或作用方式的不同往往可能导致不同的感知主体对某个客体的颜色刺激做出不同的表征。同样,尽管不排除有的主体由于错觉而做出错误表征的可能性,但人际间更多的颜色感知变异却无法合理地归于错觉或幻觉。这些主体均满足正常颜色视觉的常规标准。因此,将其中某个表征单选为成真的表征,而把其他变体归为错误表征,这被视为任意武断的做法。最后,科恩用以佐证颜色关系论的感知变异并不局限于人类主体的颜色表征。为了避免人类中心论或人类沙文主义,以科恩为代表的关系论者还强调人与其他动物在颜色感知中所存在的差异,即所谓“物种间变异”。在关系论者看来,由于诸如视网膜视锥类型的数量、视锥校准曲线、黄斑与焦距色素沉积等视觉参数上的差异(比如,人类的视觉系统是三色视的[trichromatic],而鸽子的视觉系统却是四色视的[tetrachromatic]),不同物种感知者对某个客体颜色刺激做出的反应迥异。不同物种的正常感知者虽然也许都能满足正常颜色视觉的常规心理—物理比较标准,尽管不能完全排除出现错觉的可能性,但在同等感知条件下对同一客体的颜色表征仍然存在显著差异。关系论者反对武断任意地将感知表征的这些变体看作系统的错误表征,而主张相对于不同的感知者类型,有关客体的颜色刺激例示了不同的颜色,从而在颜色归赋中规避不当的怀疑论和武断的人为规定。

四、颜色关系论品评

关系论一反物理论等颜色理论局限于某个性质或单个维度表征颜色的传统路径,主张颜色性质是颜色客体与感知主体以及观察条件的三位关系性质。在阐释这种三位关系时,关系论者不仅从人类主体的视角考察感知变异现象,并且关注人类以外的其他动物的颜色感知及其与人类感知的差异,一定程度上克服了颜色哲学上的人类中心主义倾向。其次,颜色关系论反对在颜色感知表征诸多变体中单选某个变体作为成真的表征,提倡所有正常感知者在正常条件下呈现的感知变体皆可成真的普真论,从而避免了将成真的感知变体局限于某个(些)感知者所导致的问题。由此看来,关系论似可看作一种多维的动态颜色理论,或许能够比许多颜色理论对颜色感知提供更加全面的阐释。

从另一个角度来看,颜色关系论顺应了认识论和哲学诸多分支中的语境论转向,更加关注颜色使用与感知实践中各种因素的影响与作用。仅以知识论中的知识归赋为例,现在很多知识语境论者愈加提倡立足于相关语境判断主体是否拥有相关知识,亦即更加强调知识归赋的语境依赖性,而不再脱离相关场景抽象地表征知识归赋。[12]无独有偶,在颜色关系论者看来,颜色归赋(即判断客体具体带有何种颜色)与表征同样必须依赖于语境。尽管学界对于语境概念的内涵众说纷纭,但普遍认为,语境至少包含四个要素,即说话者以及说话的时间、地点与场景等。关系论强调感知主体、客体与感知环境在决定颜色性质中的作用,这与语境论的思想一脉相承。因此,关系论实际上似可理解为颜色本体阐释的一种语境论。尤其是从科恩等反复地将颜色与“美丽”的性质相提并论这一点可以看出,关系论者事实上是将颜色看作一种主观性质,而不是像形状这样的客观性质。这样,将颜色视为客观性质的理论家显然就不可能认同关系论。正像许多语境论者将颜色词看作主观性谓词或指示词却遭到语义最小论者竭力反对那样,不出所料,颜色关系论的基本论点与主要论据均受到了不断的质疑与挑战。深入考察颜色关系论遭受的诟病与批评,不仅有助于更加客观地认识颜色关系论,而且还可望助推对颜色本体性质之认知的深化与拓展。

如前所述,颜色关系论的创立是以反物理论和原初论这类颜色观为前提的。科恩相信,人们历经数百年努力探寻颜色的物理事实,但这种努力均以失败告终,这就为假定并不存在此类事实提供了佐证。[5]232因此,倡导关系论或许可以看作颜色探究中的避免重蹈覆辙之举。但是,以着力阐析关系性质取代努力揭示物理事实,这种另辟蹊径的探索也尚未被证明无懈可击。首先,将颜色性质认同于感知主体、颜色客体与观看条件三者之间的关系性质,有悖于常人对颜色的直觉或普遍认知。在一般人看来,上面图3中的咖啡杯虽然阳光照射到的部分与阳光照射不到的部分表面上颜色不同,但实际上却具有相同的颜色。在这一点上,格特(Joshua Gert)所举的粉色衬衫的例子颇令人信服。[10]319一件整体为粉色的衬衫也许皱褶处看上去与其他部分的颜色不同,但不能就此断定粉色衬衫具有若干种不同颜色。换言之,直觉地看,颜色存在某种程度的稳定性,不会因感知的差异而随意改变。科恩试图通过细分(fine-grained)颜色与粗分(coarse-grained)颜色的区分阐释颜色的稳定性,提出人们在日常会话中做出的颜色归赋是粗分的,而其感知经验中的颜色则是细分的。[13]但是,如果人们日常交际中并不这样使用与表征颜色,这一区分的价值恐怕就会大打折扣。其对颜色稳定性或恒定性的解释力同样也就打上了问号。更加深入地看,关系论对颜色本体的阐释似乎有悖直觉,更加根本的原因或许在于它将颜色的本性认同于其表象,从而似有把颜色的形而上学本体论性质与主体对颜色刺激的感知反应混为一谈之嫌。其次,正如前面提到的那样,针对关于颜色关系论因忽略颜色客观性而沦为一种颜色主观论的质疑,科恩论证了对“客观性”的不同理解,以证明按照某些理解,关系论不失为一种客观论。然而,尽管关系论表征的三位关系中有颜色客体的一席之地,但是,在提供关系论的理据时,该理论的倡导者突出强调了感知变异的证据地位,而颜色客体的作用仿佛降到了可以忽略不计的境地。同时,在论证过程中,关系论者反复将颜色与美丽这样的主观性质类比,无疑更加强化了人们对关系论实质上是一种主观论的印象。哲学界近年来关于审美谓词的一系列研究表明,相对而言,诸如“美丽的”这种谓词及其表征的性质具有很强的主观性,包含这类谓词的命题可能由于隐含的评价主观标准不同而具有不同的真值。显然,颜色归赋并没有如此强的主观性。否则,假如颜色归赋经常依据主体自己的主观标准做出,那么,交通信号灯即使对非色盲者也将失灵。难怪有的学者提出,颜色关系论可能带来荒唐的结论。[14]由此看来,感知变异作为论据的可靠性开始令人生疑。公认为非关系的性质在感知中同样会出现变异现象。除了图1例示的长度这个性质外,经常视为典型地非关系的还包括像形状这样的性质。但对形状的感知有时同样会出现变异现象。比如,从某个视角看,正方形可能表征为平行四边形,圆柱体可能表征为一个长方形。但是,在这些情形下,没有人会支持将各种感知经验表征皆看作真实地反映了客体的形状,因为无论看上去是什么形状,有关物体实际上依然是正方形或圆柱体。[15]同理,前面提到的粉色衬衫虽然皱褶处看似与其余部分颜色不同,但实际上均为粉色。可见,无论表象如何改变,随之产生的感知变异如何多样,颜色在性质上似乎与形状更加相似,而同美丽这种相对主观的性质迥异。颜色与形状两者的性质均具有更加客观的评判标准,但美丽的性质则更加主观。

再次,除了针对关系论关于颜色性质的理论阐释与论证依据的质疑之外,科恩关系论的论证方法同样存在局限性,尤其是他基于普真论与感知变异论据,将颜色定义为由感知主体看上去是该颜色的性质,这样的表征不仅存在模糊性(科恩并没有明确解释“看上去成某种颜色”具体为何意),而且甚至可以斥之为循环论证。比如,将绿色定义为由观察主体看上去成绿色的性质,而看上去成绿色是因为对象客体具有绿色的性质。如此表征颜色性质可能陷入类似于先有鸡还是先有蛋的悖论之中,最终也无法对颜色性质做出合理的阐释。当然,也有哲学家指责关系论融入了额外的复杂性。[3]334不过,颜色性质本身就十分复杂,而且判断是简单还是复杂也并不存在绝对统一的标准。虽然一般而言,既简洁明了又富于解释力的理论更受青睐,但对于追求颜色理论阐释原创性、系统性的哲学家而言,过度复杂的这种指谪则近乎一种苛责。最后,作为颜色本体形而上学阐释中的一种理论,语境论受到的“生成过度”的诟病,颜色关系论可能同样难以幸免。由于关系论将各种感知变体看作皆可成真的表征,不仅令大众直觉上难以认同,而且在颜色表征上过于自由开放,甚或可能将颜色错觉误认为感知变体。换言之,颜色关系论的过度“包容”或许可能导致颜色表征变体的“生成过度”。就以著名的本汉转盘效应为例,①本汉转盘是玩具制造商本汉(Charles Benham)1894年制作的视错觉装置。转盘实际上仅有黑白两种颜色。但旋转时,人们也许会看到其他不同的颜色。尽管科恩承认,看到转盘带有不止黑白两色的观察者产生了颜色错觉,[16]但按照关系论的信条,有理由认为在转盘转动的条件下,这些感知主体获得的感知表征也应当视为成真的变体。这个结论显然与大众及多数研究者的看法相左。因此,颜色关系论者需要提供更加令人信服的解释,方能证明其理论的合理性与有效性。对此,人们拭目以待。

五、结语

颜色关系论自面世以来,学界对之褒贬不一。从某种角度看,关系论可谓在颜色哲学领域引发了一场革命。这一理论突破了囿于某个物理性质或限于单个维度阐释颜色性质的藩篱,将颜色性质表征为主体、客体与感知条件三者之间的关系性质,一定程度上克服了静态颜色表征的局限性。将颜色的本体论阐释引向动态多维的路径,这对矫正颜色本体论中感知主体缺席的倾向不无积极意义。但是,在这一过程中,关系论似有矫枉过正之嫌。不应当由于强调了主体颜色感知变异而忽略客体颜色刺激的客观存在,更不应当将主体对客体颜色的感知表征认同于客体颜色本身。归根结蒂,应当将颜色的形而上学性质与颜色的认识论特征区分开来。虽然两者同颜色本质与现象的表征和阐释皆具有相关性,但理论上又不能混为一谈。当然,鉴于颜色现象的极端复杂性,无以奢望颜色本体的理论阐释能够一蹴而就。唯有持之以恒、砥砺前行,并且择取一种辩证、动态、全面的视角,方能对之做出更加科学合理的表征。