择一事终一生

●左家琦

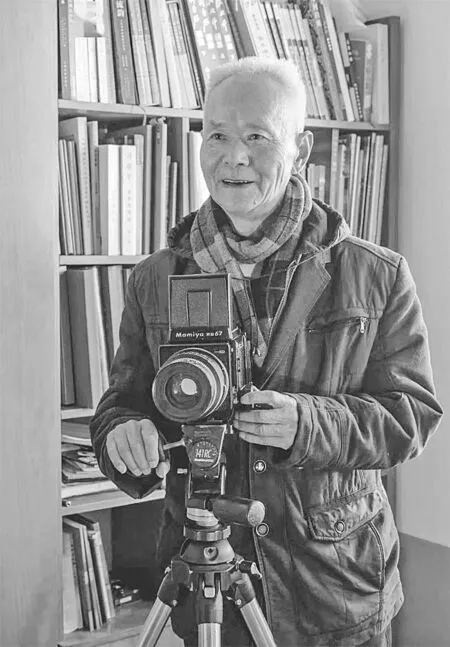

60多年如一日,21900多天,从青丝到白发,施作模只做一件事,那就是奔赴一场跨越半个多世纪的摄影苦旅,为定格大理的山水之美、人文之美倾尽心力。

摄影为事

有的路是用脚去走,有的路是用心去走,在摄影这件事上,施作模投入了一辈子的真心真情。

刚刚参加工作的时候,就听说大理有位家喻户晓的白族摄影家施作模,因为工作性质的缘由,我之前有几次机会走近这位可亲可敬德艺双馨的老摄影家,感受他对大理、对摄影的挚爱。

在我的印象里,施作模老师身材瘦小却笑容可掬,经常身着一件深灰色的摄影马甲,头戴一顶鸭舌帽,脚穿户外运动鞋,喜欢背个摄影包,手里握着一台相机,春风满面,精神抖擞。

1938年,施作模出生在洱源县凤羽镇的一个白族农民家庭,凤羽在苍山云弄峰的背面,因“凤殁于此,百鸟集吊,羽化而成”之传说而得名。凤羽有古塔及始建于唐、明、清时代的寺庙、白族民居建筑群,其境内有绵绵百里的茶马古道;有闹春王正月、田家乐、白族秋千会、清源洞会、黑龙会、栽秧会、霸王鞭等极富地方特色的众多民间民族风情,山清水秀,历史悠久,文化灿烂,素有“文墨之乡”的美誉。

无疑,艺术家应当植根于自己深厚的家乡文化土壤,在其中萃取文化精华,并且不断创新,才能创作出具有时代特征的文艺作品,而冥冥之中,家乡凤羽古镇深厚的文化底蕴在施作模的心灵深处埋下了一颗艺术的种子。有时候触发一个人走上摄影之路的,可能是一本关于摄影的书,或者是几张让人难以释怀的图片,或者是从事一份与摄影相关的工作。

1956年,18岁的施作模离开家乡凤羽,参加中国人民解放军,随后到中国人民解放军六十医院任文书、会计和俱乐部文职干部。中国人民解放军六十医院成立于1945年抗日战争时期,为祖国的解放和中华人民共和国的建设立下了不朽功勋,是一所具有辉煌历史和光荣传统的医院。在六十医院任文书和俱乐部文职干部期间,施作模接触报刊和图片的机会不断增多,看着那些好看的报刊和图片,施作模就像着迷一般,有机会就翻看揣摩如此漂亮的照片是怎么照出来的。

1966年,施作模转业到地方工作,一开始被安置在下关市的农村办,特别幸运的是,在农村办待了差不到一年时间,1967年,他就调入下关市总工会工人俱乐部,而且还从事与摄影相关的工作。

到1968年,那时候还没有双休日,施作模只能抽业余时间,带着单位的一台老相机深入农村、工厂去采风,早上5点钟起床,骑着自行车就出发了,晚上天黑了才回家,有时为了等一张光影比较好的照片,一等就是好几个钟头。有一次,他坐船去大理挖色拍白族的本主节,为了寻找一个好角度,爬到了很高的山坳上,就在按动快门的一瞬间,脚底一滑,摔了下去,当时整条右腿都青黑了,尽管疼痛难耐,但心里依然高兴,相机被他高高地举在手里,没有摔到。

施作模生活照 王观远/供图

说到相机,施作模有一段辛酸的故事,当年他做梦都想买一台相机,相机当时对一般工薪家庭而言那是绝对的奢侈品,可是他和妻子牟淑仙的工资加起来才70多元,还有两个小孩要养,维持一家人的生活都十分紧张,又哪里有闲钱买相机。

为了实现拥有一台自己的相机的梦想,全家人节衣缩食,终于在1971年的时候买回一台“海鸥”牌120相机。人生或许会有无数个第一次,但这个第一次带来的喜悦之情难以言表,这是一款双镜头的胶片相机,一个镜头是用来取景和对焦,另一个镜头用来拍照,对焦是手动进行对焦,而曝光也是手动调节光圈和快门,曝光量全凭经验。

第一次拿着新相机的施作模整整“把玩”研究了一个晚上,第二天睁着酸胀的双眼,拿上自己的新相机走出宿舍开始拍照,目之所及,万事万物都是新奇而美好的,但心里一时却不知道拍什么好?那时候住在工人文化宫宿舍,思索了半天的施作模,小心翼翼地背起相机,骑着自行车奔向洱海,用自己的相机拍下了人生中最难以忘怀的一组黑白照片,由此开启了自己与相机“行”影不离的美好人生。

一开始施作模并不是大理市工人俱乐部的专职摄影师,但是,自从拥有了自己的相机以后,他经常带上相机,利用节假日骑着家中那辆“永久”牌自行车,奔走于苍山洱海之间,走村串寨,深入工厂车间、田间地头,拍摄了大量工人工作、农民劳动的场景,记录大理的山水人文。

在拍摄照片时,遇到困难或者搞不懂的问题,他就骑上自行车去请教照相馆的照相师傅,通过多次请教,渐渐与照相馆的老师傅处成了熟人,变成了朋友。在照相馆老师傅的指导和帮助下,还慢慢掌握了黑白照片的冲洗放大技术,从按下快门到影像诞生,每个环节都是亲力亲为。

胶卷在当时显得弥足珍贵,120胶卷最多只能拍12张照片,而且还是黑白照片,因为那时候在下关这座小城还没有彩色胶卷。胶卷在冲洗之前最怕见光,一旦见光就完了,所以胶卷都被放在一个圆柱形的密封小胶卷盒里,取出来的时候要特别小心,必须是暗房里,在很暗的绿灯下,灯光非常弱,只能隐隐约约看清楚一点。然后将胶卷放到显影液中显影,显影后还要定影,定影后便可以见光了。

照片冲洗也是如此,不过要在很暗的红灯下进行,把冲洗出来的胶卷放到放大机上面,然后把没有曝光的照相纸放到放大机下面,提前对好焦距,确定好放大的尺寸,然后打开白色很亮的灯光曝光几秒钟,就可以把照片放到显影液中冲洗了,等显影到差不多的时候,就用清水冲洗一下放到定影液中,如果显影过了,画面就会很黑,如果显影不足,很多细节就显示不出来,画面偏白。所以要掌握好火候,感觉差不多了,在定影液中放置几分钟就可以见光了。后来也拍过彩色反转片、负片,但施作模还是认为黑白照片更有力量,因为它不受现实环境缤纷色彩的干扰。

20世纪70年代初,人们文化生活比较枯燥,下关工人俱乐部出现了两个宣传橱窗,定期展示各种类型的图片或照片,许是机缘巧合,领导安排施作模负责管理那两个橱窗,施作模那时候拍的好多作品都在宣传橱窗中展示过,每当新的一期宣传橱窗制作好,橱窗前总是围得水泄不通,大家好评不断。

施作模的《白族渔家》,生动地反映了白族渔民岸上养鸡、下海捉鱼的生活状态;《凯旋归》是1980年大理市民欢迎“对越自卫还击”战士凯旋的场 而《白族婚礼》《双廊玉几岛》《湾桥新娘》等民俗性和纪实性很强的早期摄影作品,在当时得到了广泛好评。照片和影片还是不太一样,照片只是片段性的瞬间,我们看到的照片,很多时候是摄影师根据自身的见解处理过很多层状态的结果,欣赏这些照片时,很容易就会唤醒很多上了年纪的大理人内心深处的美好回忆。

1983年,下关市和大理县合并成大理市,下关工人俱乐部更名为大理市工人文化宫,施作模担任文化宫主任,他在负责文化宫管理工作的同时还兼任专职摄影师,他的摄影创作也进入一个新的高峰期,作品不仅大量用于文化宫的宣传,还发表在国内的一些报刊上以及参加一些摄影比赛。1984年,施作模当选大理市摄影家协会主席,4年后的1988年,他加入中国摄影家协会,1989年被列入中国摄影大辞典,1993年被列入中国文艺家传集。

海明威说过,为喜爱的东西大费周章,所以才能快乐如斯。施作模担任大理市工人文化宫主任的那段时期,文化宫经常组织各种生动活泼的职工活动和摄影培训班,还办摄影简报,并在宣传橱窗中开辟了“职工摄影园地”,专门刊登业余摄影爱好者的作品,先后办了270多期,发表了上万幅图片,培养了一批摄影新人,有些作品还选送到全国总工会参展。1987年春节,在文化宫的茶花园还免费为市民拍摄了1200多幅“迎春茶花全家福”照片。

从施云东有记忆开始,他的父亲施作模就相机不离身,一日不停地在拍照,但那时候他并不知道父亲在做什么,只觉得父亲好奇怪。一天,施云东陪着父亲在下关的郊外完成了一次拍照,当天晚上,他和父亲一起在简易的暗房里洗出了照片。参与了整个拍照过程,并目睹了照片在水槽里从无到有地显现,施云东对照相的态度转变了。对这个懵懂小男孩而言,拍照从此变得“如魔法般”有趣。在施云东的印象里,清晨醒来时他总会闻到化学品的味道,那说明他的父亲又彻夜冲洗胶片了,而睁开双眼,第一时间看到的也总是铁线上挂满的刚刚冲洗完的底片。

从此,摄影在施云东心中是那样美妙,那样神奇,看着父亲那些诱人的照片,他的心总是蠢蠢欲动,终于,无数次的渴望过后,渐渐地拿起相机,开始了自己的摄影生涯。没想到,从此生活在施云东的眼前再也不是那样平淡呆板,而是生机勃勃,仿佛一层面纱轻轻地被揭开,一切都变得大不相同……在这样的环境里,施云东一天天长大,他也逐渐认识到拥有这样一位父亲是多么幸运:正是这位“与众不同”的父亲赋予了自己学习摄影的动力。

1996年,大理驻地部队邀请施作模帮助培训军地两用人才,他把暗房设备都带去,从拍摄到冲洗放大的全套摄影技术,都无私地向学员传授,历时3个月,共有40多人参加培训。1998年,施作模退休后还担任着州、市摄影家协会的主席,他又全身心地投入到协会工作中。协会没有工资报酬,他利用自己家里的暗室以及黑白和彩色放大机,把自己家改成州、市摄影家协会活动的场所之一,带出了一支朝气蓬勃的摄影队伍,妻儿相继被他培养成为大理摄影队伍之中的一份子。

施作模的摄影是从黑白胶片入门,就在他已经熟练掌握黑白胶片技术的时候,20世纪90年代初,彩色胶片迅速普及,冲洗放大的技术比黑白胶片复杂,设备也更为昂贵,而对一个严肃的摄影家来说是不大愿意把自己的作品交给别人加工的,这对于老一辈摄影家是一个纠结的过程,纠结过后,施作模毅然购买了一套彩色放大机设备。

摄影成了施作模与这个世界相处的一种方式,镜头有形,光影无限,与形单影只完全不同,在施作模的摄影世界之中,有妻子牟淑仙的一路相随。妻子牟淑仙在20世纪60年代是大理白族的第一代女拖拉机手,2007年施作模与妻子结婚40周年,两人选择前往香格里拉采风,以一本摄影作品集见证了一段相濡以沫的爱情。

在施作模的熏陶之下,牟淑仙早早便迈入摄影之门,不过在早期初学摄影的时候,她只是在门外看热闹,未曾感受到涉足远山,举起相机“咔嚓”一声,凝于快门那瞬间的美感。当属于自己的相机真正握在手里,牟淑仙才开始盘点这些陌生的按钮,它们如同一个个小生灵,簇拥在一起,她在施作模手把手的教授之下,一个个解读,再把它们联系在一起,有时感到神奇得不得了。

牟淑仙记得丈夫说:“拍照,首先是要看见,然后才能拍到,但所谓的门道就只是看见吗?其实不见得,眼睛不能企及所有被我们‘看见’的东西,我们看见的有很多,但不全是通过眼睛,有些是用心看见的,小小的镜头,融入了偌大的天地,精彩便在瞬间变成永恒。”

听着丈夫兼摄影老师的施作模讲解一幅幅作品的构思,拍摄中经历的种种困难、痛苦与孤独,为了一个理想的构图,攀高就低,为一个美好的瞬间而激动不已,为漏掉一个场景而懊悔万分。有深夜还在崎岖的山道上行进,“三伏”天被阳光暴晒蜕皮的经历;也有“三九”天躲在帐篷内等待黎明日出的期待;曾有过恶狗的袭击,白眼黑脸的冷遇。当然更多的是人之初性本善的人间真情,融入了镜头触向生活底层。走进生活的原野,有过客居山乡搂着相机夜宿农家的陶醉;走进艺术的原野,也有过身居闹市举起相机观云卷云舒的孤独;牟淑仙无数次被丈夫施作模对摄影的坚持而感动着,由此也更加坚定了自己学习摄影的决心。

每个人和事物在这个世界上,都会有属于自己的最真实的一面,流露人性的真实与自然是最美的。而摄影更是一门与心灵息息相关的艺术,是最能表达以人为本的内心情感的。牟淑仙的作品《鱼鹰乐》曾入选“中国文化·七彩云南”到美国、法国、巴西等国家展出,《公馆别墅与日月同辉》还荣获一等奖。施云东对摄影的喜爱与父亲一脉相承,工作之外的业余时间都投入到摄影之中,作品也在各个层级多次获奖。

以光为笔,以影为墨,寓情于景,感悟于心,从20世纪60年代开始,施作模每年都会拍摄小普陀的照片,施作模镜头里的小普陀前海鸥起飞的瞬间,静态的图片充满了动感,小普陀、苍山、洱海、玉带云……背景干净澄澈充满美感。

有的地方有魔力到成为执念让你非去不可,甚至让人百次去都不腻,这是偏爱也是执着。小普陀对施作模而言,就是那样充满了魔力。人与自然的对话,用艺术的角度表达自身对大自然的感悟,一张好的照片是知道该在哪里等待的。洱海非常美,小普陀是洱海最美的景观之一,时机和地点是非常重要的,这也是为什么施作模说摄影不仅仅是寻找的艺术,更是等待的艺术,在正确的位置等待合适的画面,在正确的时间出现,按下快门。

缓缓摊开一本本施作模的相册,打开一张张光盘,苍山、洱海、崇圣寺三塔、南诏风情岛、大理古城,民族、风情……视线所及之处,这些定格在过去的风景,依然灵动如初。技术只是摄影的一种手段,拍摄出有艺术感染力的作品才能激发观看者的情绪和想象力。洱海湛蓝,阳光不刺眼、不浓烈,悠悠缓缓照着洱海,远处的苍山横贯绵长,但轮廓不清晰,唯独距离岸边不远的小普陀不仅轮廓清晰,细节也十分详细。洱海小普陀,楼阁小巧玲珑,云雾缭绕,仙风徐徐,当光透过云层洒下,小普陀秀美灵动,仿若披着面纱的白族少女。在风光摄影拍摄中融入拍摄者的情感,洱海静,苍山高,小普陀秀丽,三个简单的景物汇聚在《小普陀》的画面里便变得不平凡,这样的作品才能有共鸣。

摄影是一种无声的语言,仅仅一个凝固的瞬间、一个静止不动的画面,就能反映出摄影者的思想、精神,提炼出对社会和人生的思考,这就是摄影的魅力所在。正是由于这个原因,我们需要摄影,摄影师将世界上的一切转化为图像,可以提炼我们周围的精彩和美丽,他们是时代的见证者。陡峭高耸、气势恢宏的苍山,云雾缭绕,层峦叠嶂,走进一观,虚幻而缥缈,如入仙人之境,摄影是一种无声的语言。风光旖旎,海天一色,千年古榕枝繁叶茂,在南诏风情岛,苍洱百里风光尽收眼底。一次,为了拍《南诏风情岛》,施作模踏着石子、在杂草间穿梭,沿着山坡大概爬了一个半小时,寻找到最佳视角,卡着时间捕捉到最美瞬间。在施作模的诸多作品之中,天上的阳光透过云层洒向洱海,岸边曾经破败的双廊小渔村现如今已经成为繁华的旅游地,世代居住在洱海边的居民尽心尽力保护着洱海,所以洱海依然是那个洱海。

有光即可摄影,从时间中截取一个瞬间,让它静止不动。云层很厚但依然遮不住阳光,阳光透过云朵之间的缝隙洒在水面上,让暗淡无光的水面顿时亮光四溢。双廊在施作模老师的镜头里是大理洱海风光的核心,从黑白到彩色,从彩色到数码,从数码到手机,换一个角度从高处看苍山、洱海和双廊,人们喜爱《双廊》的秘密终于在这里被找到。

当清晨的第一缕阳光光临祝圣寺,祝圣寺的香烟早已经弥漫整个古寺,建筑静默不语,烟雾流动,此情此景下把古寺的神秘、神圣之感放大到最大。《鸡足山》系列作品让施作模相信,有些东西,如果不拍下来,真的就不会有人看见。摄影家本身就是所拍照片的重要组成部分,在光影、云雾和色彩的交错中,山间古寺的灵动就呈现在了眼前,太阳永远是摄影师最爱追逐的自然光影,它所带来的震撼是直击灵魂的,如同镜头中的鸡足山《金顶寺》的日出,那是多少人梦寐以求想要一见的。而运气和用心是摄影师最好的老师,楞严塔和古寺用独特的方式呈现,漫天的红霞有一种喜悦和新生之感,如果亲眼看到这样的景色,施作模想很多人会感动到哭吧!不知为何而哭,就是在那一刻眼泪止不住地想流,或许,这就是摄影家难以抑制的幸福感。

当东方破晓,调皮的光线从云层中穿过,天空像是整个燃烧了起来,浓烈色彩全在天际留下了痕迹,弯弯曲曲的红河源,在夕阳中如银蛇般蜿蜒而出,大自然用魔幻般的色彩,上演着精美绝伦的大片。在施作模的《红河源》中,我们会看到不同颜色的景物被笼罩在阳光的余晖中,或被笼罩在淡蓝的月色中,这种在不同颜色的物体上,笼罩着某一种色彩,使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向的现象就是色调,色调是画面色彩构成的总体效果,有时也是后期修图过程中,有意进行修饰调整后形成的,因此带有主观性。视觉是不需要翻译的语言,没有淬炼,怎能雕刻出动人的灵魂,施作模在《红河源》用光和色彩的把握上,是最具有表现力的作品之一,传递出许多其他作品所不能传达的视觉信息。

1981年的洱海边 王观远/供图

被这美妙的东西吸引着,无数次地欣赏着,按动着快门,感触着瞬息万变的美好,快门按的次数多了,自然地在脑子里加了滤镜,渐渐悟出:好的作品是有震撼力,有生命的,它能直接撞击着你的灵魂。擅长对瞬间的捕捉,施作模的照片自然且富有情感。除了记录一些社会事件外,他主要将镜头对准了苍山洱海周边的风俗和人群,在他的镜头下,每一个人物,都活灵活现;在他的镜头下,再现《三月街》《蝴蝶会》《火把节》《绕三灵》《打歌》《跳菜》《开海》等大理古老文明的活化石,展现大理人民千年来的勤劳、智慧以及对生活的热爱。

艺术有时候是靠天分,但更多的时候还需要量的积累和不断的艰辛付出,施作模在各级各种报刊发表摄影作品3000多幅,有80多件作品获国家级和省级奖励,他的作品颇丰,一张又一张作品的呈现,才发现那深深感动我们的,还是那些拥有细腻色调的人生百态和地域风情。

摄影本身是一种与思想情感交集的视觉艺术,在施作模位于苍山斜阳峰脚下的家里,20平方米的房间里,除了摆放拍摄设备,8000多张黑白和彩色照片、3万多张数码相片的光盘、相册外,几个柜子上、箱子里,摆满了无数奖杯和奖状。

在大理的摄影界,施作模是一个举足轻重的名字,这不仅仅是因为他担任过大理州摄影家协会主席,为协会发展殚精竭虑默默付出,还因为他几十年来“勤俭躬耕、行影不辍”的经历,他把摄影作为自己最美的追求和事业。

“行”影不离

影是另外一个看不到的自己,我们说“行”影不离,就是因为“行”和“影”组成了鲜活的一个人,施作模就是最为鲜活的代表。

进入21世纪以来,摄影技术随着数码技术的发展,传统的胶片相机被数码技术逐步取代,“全民摄影”时代的到来,摄影已经变成了一种“神话”,拍摄合成和传播会在未来改变摄影的固有美学规范。智能手机的普及,带来了全民摄影的普遍,用手机拍照已经远离了那个睁眼闭眼的瞬间,用自己的镜头记录世界,转述自己的视角,传达自己的情感,在选择时,先睁眼还是先闭眼,已经毫无意义,眼睛已经不再完全属于自己。

大众视觉狂欢的体验确实是这个新时代的特征,摄影不再是少数人才可以掌握的高端技术,它已经平民化与大众化了,摄影得到空前的繁盛,世界变成巨大的数据库,互联网使数字影像高速地生产、复制与传播,世界充斥着图像,图像覆盖了人们的生活。

胶片会教会摄影者一种品质,那就是尊重,尊重摄影对象的每一个变化,用心地去体会这些细节;而数码和手机摄影让人进入一种半机械化状态。这对于施作模又是一个考验,照片里保存着对过往发生的事情的全部回忆,照片不能代替记忆,却能保存记忆,必须要从电脑和数码技术从头学起,有一部分人经不住考验,渐渐淡出了摄影圈。

为了不掉队落伍,施作模又拿出当年初学摄影的拼命精神,不耻下问,向子女和朋友请教,向年轻人请教,向书本请教……功夫不负有心人,他很快掌握了电脑和数码相机的原理和基本的操作方法,在短短几年中完成了胶片相机到数码相机和手机拍摄的转换,并且运用自如。

在光与影的境界里,施作模感悟到了一种高度和力量,摄影要看取景器后面的那个头,那个头除了要装进去足够的技术,还要有自己的思想。技术和思想应该是摄影作品的两个维度,好的作品应该是技巧和思想俱佳的作品。

所有的艺术形式,掌握技术只是基础,再往前深化精进,是人的主观思想表达,作品只有当它承载了人的精神和情感,才会充满灵性,景入人心便是人生。2006年11月,施作模的《大理的蓝天下》由中国民族摄影艺术出版社公开出版发行,视角独特,内容十分丰富,涵盖大理的风光、民俗以及民居建筑。

苍山雪赋予了白族“洁白无瑕”的美学传承,也赋予了白族名字中的深层次寓意,在施作模所拍大理的三塔风骨灵魂的照片之中,总少不了苍山雪的纯净与圣洁。三塔不仅是大理城市的形象,更是大理个性、气质和风貌的体现,是大理城市文化品位和精神的象征,不同季节的大理三塔有不同的风采。无论是早期还是近些年,很多人看到施作模拍摄的《三塔》作品,还是非常喜爱的。他镜头下的《三塔》,倒影公园内的湖面犹如一面巨大的镜子,把三塔、苍山、八角亭、湛蓝的天空以及湖四周的景色这些细节全部囊括进去。当漫天的金色染黄了整片天空,倒映在聚影池中,建筑、树木只留下轮廓,很多细节消失,枯枝、塔影、水池配合着颜色就变成了一幅带有壮丽感、神秘感的《三塔》。而高大的苍山、静谧的湖水、规矩的树林最先感知到晨曦的阳光,逐渐醒过来……橘红色的阳光最先照亮了苍山顶,然后逐渐向山腰蔓延,三塔本身的颜色和太阳散发出的颜色相互呼应,这时的《三塔》形成了让人为之一振的绝美景色。

摄影不是简单地按快门,它需要作者用心去观察,用心去感悟,它需要作者身体力行,身临其境。当人们还在梦乡的时候,施作模经常背着摄影器材就出发了,有时候,在星光闪烁的深夜,施作模还在完成拍摄后的归途中。

无限风光在险峰,苍山留下了施作模无数的身影和脚步,用敏锐的眼光去捕捉天地灵动,人间万象的瞬间,要想得到一幅满意的图片,往往要付出难以想象的代价,苍山的东坡和西坡,施作模就上去过无数次,有时为选择一个最佳角度,他居然用绳索把自己拴住,让人吊着放下悬崖。在常人看来一件不起眼的作品,其实都是施老师以及和他一样的摄影人汗水的结晶,是用辛劳甚至冒着生命的风险换来的。

蓝色是最冷的色彩,表现出纯净、明朗、沉稳和安详。苍山作为云南最陡峭的山脉之一,从未亲临的人无法体会它的磅礴和险峻,施作模拍摄的《苍山》《杜鹃花》《清碧溪》等照片足以向任何一个不熟悉苍山的人展示这条山脉的魅力。

冬雪、夏花是洗马潭两个季节的典型景物,冬天雪覆盖了整个洗马潭,高山杜鹃花也不见了身影,只剩下冷傲的雪松站得笔直,太阳西垂,风起,云从苍山背后升起,漫天的黑压压的云层席卷了整片天空。到了五六月份,阳光点亮了山谷的阴影地,明暗之间苍山的魅力在凸显,漫山遍野的杜鹃花充斥着整个山谷,眼睛和心灵都得到最猛烈的震撼。

苍山洗马潭前的缺口是云雾最容易汇集的地方,这里的云雾仿佛受到了什么指引,短短时间内从缺口下方蒸腾而起,汇聚在一起,云雾遮蔽了远处的洱海,而后又不断地垂直向更高处飘去,直到它与天上的云雾融为一体,就出现了难得一见的奇景。

水是苍山最常见的景色之一,但清碧溪的水没有几个地方能比得过,这里的水已经换了一种展现方式,水已经不是平凡的水,它已经成为了一道风景线。山谷的谷底分布着岩石和水潭,从高处往下看,溪流在岩石缝隙之间穿梭,变幻成不同的颜色,施作模镜头里的《清碧溪》让人一看就有一种“清凉感”。

在诸多的作品之中,施作模利用光影和色彩烘托气氛,表达情绪,色调与意境的和谐会引领观众进入场景,通过臆想产生共鸣。确实,许多场景、民俗、风情,连同人们的喜乐哀怨,随着岁月的消失而永远消失了。施作模的摄影让我们看到了大理风光曾经的样子,看到大理的变迁和岁月之中人们琐细庸常的生活,看到那些被我们遗忘却又无比熟悉的瞬间,看到一种社会影像的描述方法。

1981年的下关工人俱乐部 王观远/供图

缘此,摄影成了令施作模心情愉悦的事,也最终成了他一生的精神食粮。说他跑遍了大理的山山水水,村村寨寨,一点不为过。为拍《小普陀》一年都要跑挖色海印几十次。什么季节,什么时间和什么角度,拍摄什么景点,哪个村寨哪天有什么民俗活动,他了如指掌。从施作模的作品中,我们可以看到一个土生土长的大理人,一个少数民族摄影家对大理刻骨铭心的挚爱,他的镜头始终紧跟时代的步伐,聚焦大理,贴近生活。

在大理各县的农村和山寨,施作模结识了很多朋友,有特色的婚丧嫁娶、起房盖屋,或者新发现的山光水色,都会有人向他及时通风报信。他常常闻风而动,不辞辛劳,起五更睡半夜,跌跌撞撞也要到达,不仅相机、镜头摔坏过好几次,他的左手臂还留下了残疾。他的生活既简单,又无比丰富。简单是因为他的生活除了吃饭睡觉几乎就是摄影;丰富是因为他是一位摄影家,他需要行走、寻找和拍摄。

施作模曾经说:“作为一名摄影人最难得的是对摄影的追求和热爱,拍到老学到老,特别是在大理国际影会上,有机会通过与名家交流,观赏那些极具视觉冲击力的作品,在类比、对照、鉴别中,我突然意识到自己的作品还缺乏张力,缺少新颖独特的视角,以及人文关爱的情怀,只有静下心来,用一颗虔诚的心去感受时代的脉搏,去倾听社会的声音,才能真正意义上扩展作品的深度。”

坚持学习、与影友分享每一次拍摄的经验是施作模一贯坚持的做法,而他的学习过程,可以概括为自觉主动,态度端正,频率活跃。他还在大理老年大学任教,到一些企事业单位讲授摄影知识,除了充实、壮大大理摄影队伍的力量,为会员们办好事、办实事也是他一直坚持的初衷。

2012年5月,大理州老年大学摄影培训班聘请施作模担任老师,为老年摄影爱好者服务是件很有意义的事,当时他已经年届74岁,也欣然接受了这个任务。学员都是些新手,很多人从来没有玩过相机。他耐心地从基础知识开始,把自己几十年积累的知识、经验毫无保留地向大家传授。组织学员外出采风,从理论到实践,手把手地教,回来又一张一张地认真点评,使这些老年人在获得摄影知识的同时又为晚年生活增添了无穷的乐趣。有些学员的作品在报刊发表,在摄影比赛中屡次获奖,有些学员还被批准加入了各级摄影家协会。

生于斯,长于斯,工作经历也没有超出过大理州的范畴,或许有人认为,施作模的作品在内容、内涵的表达上没有大的突破,这与他所处的时代与地域有关。繁华尽处是平淡,铅华洗却是寻常,在这个浮躁的社会里,图片是我们这个时代通用语言,施作模选择用行摄的方式诠释自己的人生。大理的山山水水,一街一巷,一花一木,芸芸众生,对于施作模而言,都是取景框里面的“主角”。今天的大理,正在改变着我们的思想方式和生活方式,许多过去的风景、传统的习俗和曾经的人文,实现了灿烂的消亡,我们没有制止它们的逝去,但施作模用镜头记下了它们曾经的存在。

一个人只要心中有了信仰,就会拥有超越一切的勇气。对于摄影家而言,摄影必须与一种独特的生活观念结合,有时候,它是一个摄影家终身保持的一种志趣,这种志趣体现在施作模身上,那便是“行”影不离。

终其一生

“择一事”是坚守与信仰,“终一生”是责任与担当,一图入眼,万事离心,不为繁华易匠心,不舍初心得始终。

摄影是人们志趣的缅想和检阅,摄影家的趣味和观念使他们创作的照片散发出他们那个时代难以言喻的美。尼采说,“当一个人知道他为什么而活的时候,他就可以忍受任何一种生活。”

美好的事物通常在瞬息之间,施作模擅于寻找生活中被我们忽略的精彩之处,在四季交替的追逐中,在晨昏阴阳的变幻间,在世间百态的感悟前,他的心跳感应着快门,一瞬便化成了永恒。从1921年到2021年,从嘉兴南湖上的一艘小小红船,到成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮,中国共产党走过了100年的光辉历程,施作模把100个美丽的瞬间,100张大理的笑脸拍摄下来,献给党的百年华诞。他用最动人的镜头语言,展现着大理各行各业的各族人民新时代的精神面貌。

要知道,无本之木、无源之水,在摄影艺术语言的表达中也是同样不可能存在的,一路前行,一路观望揣摩,从风华正茂到耄耋之年,从“海鸥”牌120相机到135相机,再到今天的索尼相机,从黑白胶片到彩色数码相片,不觉间已在摄影这条道路上走了60多个年头,在不断思考和蜕变中,施作模的摄影风格变得包容而多元。

摄影的修炼何尝不是一种人生的修炼,在提高自己摄影技术的同时,还是应该保持独立思考的能力并不断提高自己的修养,或许这才是成为一名出色摄影师的一条正道。岁月,从来不会辜负任何一份付出与热爱,他是一位沉默寡言的白族摄影家,不奔忙于富贵名利,所以他腕底自见天真。

在大多数时候,幸福就是把自己喜欢的事情做到极致,一颗心许与苍洱,他的相机始终对着大理,时间是最好的见证者,随着时间的推移,他留存下来的摄影作品,一定会越来越具备深度。

2022年5月7日,施作模因病不幸与世长辞,享年84岁。