英国生态基础设施规划治理发展演进与启示借鉴

景泽宇 王忠杰* 马嫒馨

2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出:“保护城市山体自然风貌,修复江河、湖泊、湿地,加强城市公园和绿地建设,构建连续完整的生态基础设施体系。”[1]《北京城市总体规划(2016年—2035年)》提出:“构建覆盖全市域的多类型、多层次、多功能、成网络的高质量绿色空间体系,增强生态服务功能,重塑城市和自然的关系。”[2]随着生态基础设施成为中国城市建设高质量发展的重要导向,并深刻影响各地规划实践,健全相关规划治理体系的重要性愈加凸显。

英国生态基础设施规划治理体系相对完善,具有较强借鉴意义。2003年,英国首次在可持续社区等城市发展战略中提出将生态基础设施作为主要实施原则之一。2008年以来,伦敦等地实施了管理部门重组、公私合作和跨区域协作等治理组织形式优化措施,推进创新功能沿绿楔、绿廊聚集,形成产业走廊等战略性发展区域,引领城市绿色转型发展。2015年以来,在持续财政紧缩的背景下,英国开展了自然资产价值核算与生态价值实现路径的新探索,加强对生态基础设施可持续建设管护的保障。

目前,国内外学术界对生态基础设施的概念内涵[3-4]、建设类型[5]、建设策略[6]、规划方法[7]研究已经较多。同时,学术界已经关注到,中国生态基础设施规划治理存在三方面短板:1)研究与实践目标导向单一化倾向较明显,对气候变化、人类健康、经济发展等领域关注不足,尚未广泛形成发挥生态基础设施多重价值和综合效益,进而支撑城市绿色可持续转型的目标共识;2)部分城市政府开展了一定的规划编制探索,但尚未普遍构建跨区域、多主体的规划治理组织形式,生态基础设施的建设管护存在一定困难;3)绩效评估、运营模式等实施机制方面的保障不够完善,生态价值量化评估方法和标准不够健全,一定程度上限制了社会资本参与的积极性,并导致政府缺乏开展相关工作的依据[5-6]。因此,本研究立足目标导向、组织形式、实施机制3个视角,通过文献调查、历史研究、比较研究等方法,梳理英国生态基础设施规划治理发展演进历程和主要特征,分析其对中国各地相关实践的启示借鉴。

1 英国生态基础设施的概念内涵

生态基础设施又称绿色基础设施,二者在国际学术和实践领域的内涵基本一致,均指提供生态系统服务、发挥生命支持系统作用的绿色空间网络[3-4],故本研究中统称生态基础设施。1984年,联合国教科文组织的“人与生物圈计划”研究首次提出:“生态基础设施是包括城市外围自然空间、城市周边郊野半自然空间和城市内部绿色空间和绿化要素的绿色空间系统,具有对城市提供持久基础支撑的作用。”[4]

英国《国家规划政策框架》(National Planning Policy Framework)提出:“生态基础设施是为地方社区提供广泛生态系统服务和健康福祉的多功能城乡绿色空间网络。”[8]该定义强调了生态基础设施在空间上的网络结构、在功能上综合多元的生态系统服务、在与城市的关系上发挥对城市社区的支撑作用这3点核心内涵。

在空间方面,生态基础设施既包括各类城市公园和郊野公园,也包括更小尺度的附属绿地、私人花园和更大尺度的自然保护区、洪泛区、河口、近海和生物多样性廊道,是多尺度层次、多要素类型的绿色空间网络[9]。在功能方面,生态基础设施旨在发挥防洪减灾和水资源管理、扩大生境、降温增湿和小气候改善、提供休闲游憩和文化服务、承载本地粮食生产、支撑创新经济发展等综合多元的生态系统服务[8-9]。在与城市的关系方面,生态基础设施是提高城镇地区资源环境承载力和生态韧性的生命支持系统,与城镇社区的存量更新和增量建设具有相辅相成的关系[10-11]。

2 英国生态基础设施规划治理的发展演进历程

2.1 作为城市战略指向的局部试点阶段

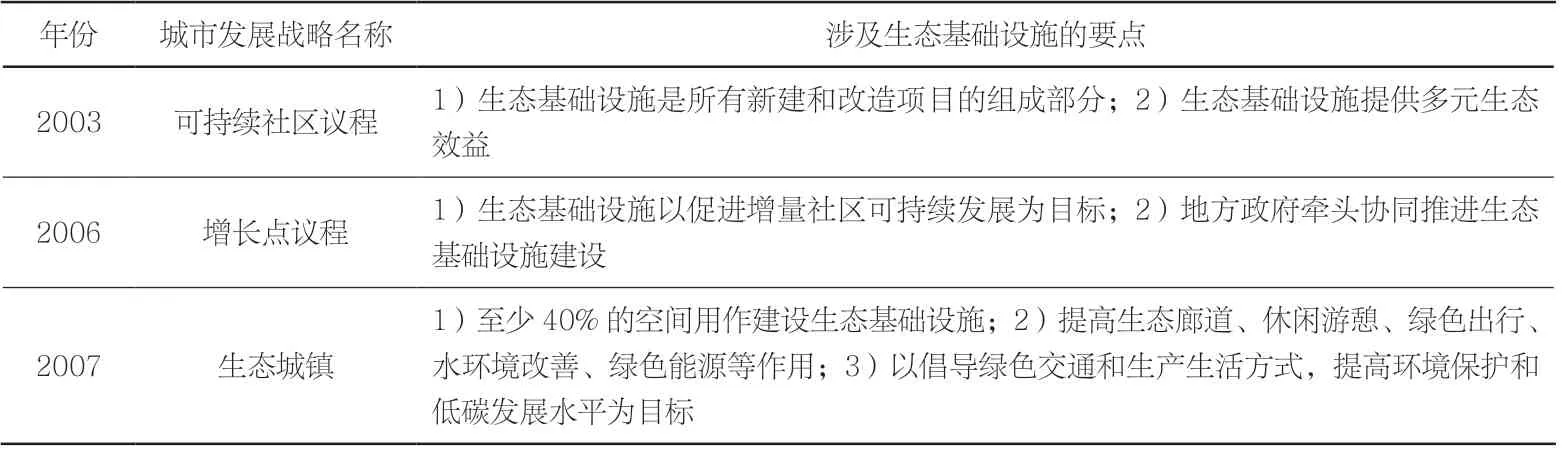

早在1990年,英国乡村委员会(Countryside Commission)就发起了“社区森林计划”,旨在通过城市生态环境改善促进经济发展和社会再造[9]。1997年以来,面对人口和住房需求增长,英国探索以社区为重点的城市建设和治理新模式。2003—2007年,可持续社区议 程(sustainable communities agenda)、增 长点议程(growth point agenda)、生态城镇(ecotowns)等城市发展战略陆续出台,均提出将生态基础设施作为主要原则(表1)。这一阶段,生态基础设施规划建设实践以局部试点的形式在数十个城镇和社区中开展。

表1 局部试点阶段英国城市发展战略涉及生态基础设施的要点[12-13]Tab.1 Main contents related to ecological infrastructure in the UK’s urban development strategies in the stage of local pilot practice[12-13]

2.2 作为规划政策工具的全面实践阶段

2011年,英国推行规划体系改革,构建了更具弹性的平台式空间规划,为生态基础设施等专项政策的整合协调提供了基本制度保障。此次改革以强化地方主义为特征,显著激发了地方城市治理的发展,生态基础设施规划治理实践在英国各地全面展开,多个城市和地区均组织编制了生态基础设施战略规划、实施规划,并将核心内容纳入上位城市战略规划进行衔接,多项国家政策文件提出的生态基础设施规划建设要求得以落实(表2)。例如,伦敦于2012年编制了生态基础设施专项规划,提出生物多样性和文化遗产保护、可持续食品供给、空气和声环境改善等方面的生态效益提升策略,同时倡导绿色交通和生产生活方式、应对气候变化和环境挑战[15]。这一阶段,在规划体系改革的背景下,以提高生态系统服务为导向的生态基础设施规划治理实践在英国全面开展。

表2 全面实践阶段英国规划政策文件涉及生态基础设施的要点[9-10,14]Tab.2 Main contents related to ecological infrastructure in the UK’s planning policy documents in the stage of comprehensive practice [9-10,14]

2.3 作为绿色低碳转型的机制创新阶段

近年来,在气候变化、城市生物多样性降低、城市人口进一步聚集和经济社会转型的多重挑战下,英国着力推动发展模式绿色低碳转型。2019年和2021年,英国2次更新《国家规划政策框架》,强调了生态基础设施规划的综合性导向,涉及适应气候变化的韧性、供给绿色交通、培育绿色健康生活方式、保护提升自然环境和生物多样性生境的自然资产价值等方面[8]。

同时,通过健全自然资产价值核算等机制,英国对生态基础设施的认知方式由“成本负债”转变为“投资资产”,着力为绿色发展模式提供保障[16]。例如,相关研究分别对伦敦城市森林和公共绿色空间的生态系统服务价值进行全面量化评估与货币表达,并提出相应的财政政策和投资决策建议[17-18]。

这一阶段,英国形成了绿色低碳的目标导向和发展模式,通过生态基础设施建设提升自然资产价值,寻求经济社会可持续发展,通过不断优化自然资产价值核算机制,保障了生态基础设施投资决策的可持续性和规划建设的顺利推进。

3 英国生态基础设施规划治理发展演进趋势与特征

3.1 目标重塑:从“提高生态服务”到“支撑绿色发展”

面对土地、能源和生态环境等城市发展带来的新挑战,英国生态基础设施规划治理的目标导向从“提高生态服务”逐步转向“支撑绿色发展”,致力于更充分地发挥生态基础设施对城市绿色转型发展的基础性支撑作用。一方面,通过提供户外生产生活空间,改善绿色健康福祉,倡导绿色出行,促进能源节约和环境改善;另一方面,通过生态修复和生态建设,恢复自然生态过程,提高城市生态安全韧性,优化土地利用方式和城市布局。

例如,伦敦将奥林匹克公园所在的利亚河谷(Lea Valley)打造为联系南部泰晤士河与北部结构性绿地的区域性生物多样性廊道,通过扩大滨河森林湿地、建设可持续排水系统,周边建筑达到100年一遇防洪标准,并提高了河谷沿线地区的降温增湿、通风廊道等安全韧性作用;通过绿道建设,增加周边居民绿色出行、户外运动以及接触自然的机会,倡导绿色健康生活方式。同时,随着土地整治,大量发展空间和机遇得到释放,使利亚河谷地区由先前发展滞后的城市边缘地带转变为创新功能不断聚集的活力社区(图1)[19]。因此,生态基础设施不仅是提高城市生态系统服务的物质空间,更是匹配绿色生产生活和发展方式、促进土地集约高效利用和城市绿色转型发展的必要支撑。

图1 生态基础设施建设实施前(1-1)和实施后(1-2)的利亚河谷地区[19]Lea Valley area before (1-1) and after (1-2) the implementation of ecological infrastructure construction [19]

3.2 治理重组:从“各自为政”到“协同共治”

英国推行的地方主义治理和规划体系改革充分促进了各地城市治理的发展。但是,随着生态基础设施规划建设在各地深入推进,私营部门、慈善机构、专业公司等多元主体在建设管护环节的参与度逐渐提升,使管理事权和所有权属更为复杂。针对市镇地方自治、事权部门划分、权属主体复杂等“各自为政”现象带来的空间碎片化、效能割裂化等问题,英国不断优化“协同共治”的组织形式,多层次促进各类城市绿化和生态资源整合,提高生态基础设施对城市生命支持系统作用的整体性、协同性。

英国各地的生态基础设施治理组织形式以“层级衔接、区域联合、部门协同、专业合作”为主要特征。首先,城市政府拥有生态基础设施管理事权,由市长牵头对相关部门和市辖区进行条块整合协调。其次,市辖区负责搭建多专业合作平台,协调土地利用规划、公共卫生等相关公共领域,并将具体建设管理纳入更宏观的经济社会和环境发展框架。再次,社区治理的重要性随着城市财政持续紧缩而凸显,社区团体、企业和居民成立合作组织,深度参与生态基础设施建设和管理。最后,跨社区、跨市辖区的次区域层面通常以信托基金、管理委员会等较为灵活的合作伙伴关系形式开展联合工作,促进更具战略意义的跨行政区域层面生态效益目标的实现[19]。因此,着眼于长远和全局目标的治理组织形式,是生态基础设施规划治理体系的内在要求,也是不同主体、不同尺度视角下协同推进生态基础设施建设管护、实现生态效益提升的根本保障。

3.3 价值重构:从“效益概述”到“收益评估”

近年来,英国各大城市公共财政预算始终在宽裕和紧张之间循环,所以仅在政府层面完善规划实施机制并不能确保生态基础设施获得持续的资金保障,而长期、稳定利用社会资本的前提在于完善的增收机制和足以抵消成本的收益来源。然而,公共利益视角下综合多元的生态效益难以转变投资者将公共产品投入视为“法定额外成本”的固有印象,需将生态基础设施的经济社会价值以货币价格形式量化评估为在一定程度上可定价、可交易的生态服务和生态产品。

在多元主体广泛参与生态基础设施规划治理的趋势下,英国在公共利益视角下的“效益概述”基础上拓展了兼顾政策制定和投资决策需要的“价值核算”和“收益评估”。英国政府成立自然资产委员会,制定自然资产价值核算框架,开展生态系统服务价值量化评估,证明生态基础设施与其他基础设施拥有相似甚至更高的投资回报,而减少投资则须付出更大成本。例如,相关研究指出,伦敦城市森林在空气污染和洪涝灾害缓解、森林碳汇、建筑节能减排等方面的生态效益货币价值合计约为1.34亿英镑/年(约合人民币12.77亿元/年,参考2015年英镑年度平均汇率),而利用其他方式替代或弥补这些生态效益将花费61.2亿英镑(约合人民币583.24亿元,参考2015年英镑年度平均汇率)[17]。再如,伦敦绿色空间可减少市民医疗支出9.5亿英镑/年(约合人民币83.51亿元/年,参考2017年英镑年度平均汇率),因此可考虑将部分公共卫生预算用作绿色空间管护[18]。所以,自然资产投资收益量化评估是吸引社会投资决策的重要保障,也是引导公共财政预算政策调整的重要依据。在提高自然资产价值的目标下,构建自然资产价值核算体系是持续推进生态基础设施建设管护的必要机制保障。

4 英国生态基础设施规划治理发展演进对中国的启示借鉴

英国生态基础设施规划治理体系的上述三方面特征,使其充分发挥了城市生命支持系统、引领绿色转型发展的作用。本研究从目标导向、组织形式、实施机制3个角度,结合当前中国城市发展关键议题,提出英国实践经验与启示;同时鉴于两国面临的发展挑战不尽相同,本研究结合中国部分城市实践探索案例,提炼相应借鉴。

4.1 英国实践经验与启示

4.1.1 融入全面绿色转型发展的新模式

伦敦奥林匹克公园等相关实践表明,应充分发挥生态基础设施在化解土地、环境、能源等关键问题的重要基础支撑作用。经过快速城镇化进程,中国城市地区出现了较为普遍的建设蔓延、生态退化、景观破碎、资源环境承载力和生物多样性下降等问题,同时面临新一轮城镇化带来的新旧动能转换、人口进一步向城市聚集等多重挑战。

因此,不应孤立看待生态基础设施在治理“城市病”和“生态病”等方面的作用,而应将其置于城市和区域绿色转型发展的总体目标框架下。一方面,将生态系统服务与城市安全韧性的目标紧密结合,应对气候变化、食物安全、水安全、人类健康、生物多样性和自然灾害等重要问题;另一方面,充分发挥生态基础设施在促进绿色建造、培育绿色生活、承载绿色交通、吸引绿色产业等方面的基础支撑作用。

4.1.2 构建系统化的城市生态治理组织形式

伦敦等地的治理组织实践表明,基于生态基础设施多尺度层次、多要素类型、跨区域分布的特点,通过优化治理组织形式与方式实现各相关主体的高效协同与合作,对实现系统性、战略性、综合性目标具有重要意义。出于行业发展的专业化需要,中国各地同样设立了园林、林业、农业、水务等政府部门和相应的事业单位、国有企业,除此之外,绿色空间的建设、运营和管理主体还包括镇村集体和私营企业等。

因此,地方政府等治理主体应构建“层级衔接、区域联合、部门协同、专业合作”的治理组织形式,统筹各方诉求、发挥各方优势,使生态基础设施规划治理的整体目标最大化实现。一方面,结合城市治理体系现代化进程,加强纵向衔接、横向协调的整体统筹,通过工作专班、领导小组等多种形式整合多政府部门的事权与诉求,并根据实际情况需要,适时调整地方政府部门的事权组合或设置新的部门;另一方面,应加强多主体合作,充分调动企业和社会资本参与较大尺度或跨行政边界生态基础设施建设管护的积极性。

4.1.3 完善生态基础设施的价值实现机制

英国自然资产委员会的相关实践表明,探索并建立自然资产价值核算和价值实现机制,是公共财政政策与社会资本投资决策的基础依据,也是生态基础设施价值持续提升的根本保障。根据《2021年城乡建设统计年鉴》,中国设市城市多达688座(不含港、澳、台地区),建成区面积超过6.2万km2[20],更大的城市面积和人口规模带来了庞大规模的生态基础设施建设管护投入要求。

因此,“绿水青山”转化为“金山银山”的路径与模式是合理利用公共财政、充分调动社会资本参与生态基础设施建设管护的关键。地方政府等治理主体应注重多管齐下完善生态产品价值实现机制:第一,创新生态系统生产总值(GEP)与国内(地区)生产总值(GDP)双核算、双考核机制,探索生态优先的区域发展指数评价体系,合理调整地方政府工作导向;第二,在自然资源确权登记制度的基础上,健全推广生态补偿机制,逐步实现补偿标准、渠道和方式的跨区域对接,充分发挥政策激励作用;第三,探索生态环境导向的发展模式,利用生态基础设施对创新功能的吸引和承载作用,拓展生态价值转化方式,并为生态敏感地区探索绿色发展新机遇。

4.2 中国各地探索与借鉴

4.2.1 支撑资源环境紧约束条件下城市绿色转型发展

英国着力通过生态基础设施建设缓解城市地区在土地、环境、能源和生态等方面的问题。而对于中国而言,伴随城镇化率超过60%并进一步提升的趋势,人口密度高、国土开发强度高、土地资源紧张等挑战在城市地区愈发凸显。因此,中国各地生态基础设施规划治理实践应更加注重资源环境紧约束条件下对城市绿色转型发展的支撑作用,如在培养绿色生产生活方式、提高绿色交通比例、承载新经济新消费等方面,充分发挥生态基础设施的经济、社会和文化等多重价值。

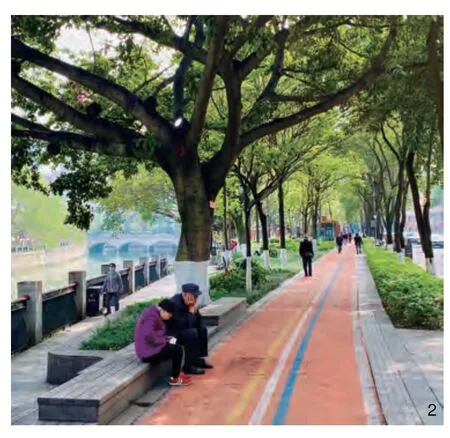

近年来,中国部分城市开展了以生态基础设施为主要抓手的城市建设模式创新探索,通过生态方法应对绿色转型新挑战、化解城市发展新矛盾。例如,深圳市大沙河生态长廊不仅发挥了城市生物多样性保护、水资源管理等生态安全韧性功能,更缝合了碎片化的城市景观,促进沿线土地资源高效集约利用,衔接公共服务和商业设施,带动周边大学城、高科技园区的城市更新和产业升级,使大沙河生态长廊充分发挥了培育创新功能的空间环境载体作用。再如,成都市着力推进“回家的路”社区绿道建设,结合轨道和公交系统构建绿色公共交通体系,促进交通出行方式的结构性调整,培育绿色低碳生活方式,着力缓解人口进一步聚集与交通拥堵、大气污染之间的矛盾(图2)。

图2 成都市东安南路“回家的路”社区绿道承载绿色交通与生活方式“The Way Home”: A community-level greenway carrying green transportation and lifestyle along the South Dong’an Road in Chengdu

因此,不同于快速城镇化和工业化时期的绿色空间建设模式,生态基础设施是城镇化下半场城市建设模式创新探索的必然要求和实践抓手。作为新的城市基础设施和物质空间,生态基础设施应有效衔接、匹配绿色生产生活和发展方式,促进土地集约高效利用,发挥对绿色、低碳、可持续、高质量转型发展目标的支撑作用。

4.2.2 完善以城市政府为主体的协同联动治理组织形式

生态基础设施既包括城市内部的公园绿地,还涉及城市周边的森林、农田、湿地、郊野公园和绿化隔离地区,产权归属和治理主体复杂,要求更合理的治理组织形式。为使生态基础设施发挥系统化、战略性、综合性效益,英国构建了包括城市政府及相关部门、社区组织、信托组织和私有企业的协同治理组织形式。中国各地应基于现行土地管理制度、城乡社会体制等背景,健全以政府为主体的多层级、多部门、跨区域协同联动的治理组织形式。

北京市“留白增绿”专项行动计划是探索优化治理组织形式、保障城乡一体的大尺度生态建设的典型案例。2018年,为落实“减量、提质、增绿”的发展导向,北京市构建了多部门统筹、市区两级联动的“留白增绿”工作专班机制,规划和自然资源、园林绿化、农业农村、发展和改革、财政等市级相关部门协同制定整体计划、落实资金保障、提供政策支持,区级政府负责编制实施方案、统筹建设、落实管护。这一治理组织形式高效推进了土地综合整治和森林、农田、郊野公园建设,推进山水林田湖草系统治理,同时加强分散绿色空间的连通性,构建规模化、高质量绿色空间网络,从而发挥全市域、多类型生态系统的整体价值与效益。

生态基础设施建设的本质是综合性治理实践,旨在构建各类生态资源和绿色空间有机组合的复合网络,从整体、不同的局部和角度均能充分发挥生态效益。构建协同联动的规划治理组织形式,既是对整体目标实现的保障,又有利于统筹不同层级、不同部门、不同区域的差异化诉求,突破了行业管理、行政区划等因素的限制。

4.2.3 构建全域多生态要素统筹的生态价值核算与实现机制

英国的自然资产价值核算注重吸引社会投资用于城市和城乡边缘地区的生态基础设施建设管护。而中国地方政府生态治理基于推动城市发展模式转型、缩小城乡和地区差距、促进乡村振兴等目标,治理范围既包括城乡地区,又包括自然山林、河湖海洋、生物多样性保护重要区域等生态屏障和生态源地功能区。这些自然资源和生态空间具有不可替代的生态安全、生态调节、生态旅游等多重价值,但却面临公益属性强、投入周期长、回报见效慢等融资难题。因此,中国各地应注重构建全域统筹、多生态要素统筹的生态产品价值核算与实现机制,从而保障生态基础设施价值持续提升、生态产品合理分配。

浙江省丽水市是探索构建全域统筹、多生态要素统筹的生态价值核算与实现机制的典型案例,通过开展GEP核算,充分调动各级政府、公众和社会资本共同参与生态保护建设的持续推进工作。2019年,丽水市成为中国首个生态产品价值实现机制试点城市,通过构建指标体系、技术规范、核算流程,开展了下辖所有行政村的GEP核算,涵盖了生态系统的物质产品价值、调节服务价值和文化服务价值。在此基础上,丽水市逐步构建市、县、乡、村四级GEP核算体系,发布《丽水市生态产品价值核算指南》,基本实现了生态产品价值度量机制。瓯江干流七县(市、区)横向生态补偿是上述机制的生动实践,有效保障了沿线可持续的水生态协同共治。目前,丽水市正探索建立生态产品政府购买和市场交易机制,进一步推动实现生态产品抵押、交易和变现。

构建生态价值核算与实现机制,有利于促进价值提升者与价值受益者之间的良性互动;实现这一机制的全域统筹、多生态要素统筹,有利于提升生态价值核算的合理性、全面性和公平性。

5 结论

英国的实践表明,规划治理体系决定了生态基础设施可以在多大程度上发挥其综合性、系统化服务功能。经过局部试点、全面实践、机制创新等阶段性发展历程,英国生态基础设施规划治理实现了目标重塑、治理重组、价值重构。

随着中国城镇化发展进入下半场,构建生态基础设施成为城市绿色转型的必然要求,也是城市建设模式创新探索的重要内涵。笔者认为,当前中国各地的生态基础设施规划治理实践,应从目标导向、组织形式和实施机制3个方面借鉴英国经验:1)在目标导向方面,生态基础设施相关研究、规划和建设工程应着眼于城市绿色转型发展的总体战略目标框架,匹配绿色生产生活和发展方式,寻求在应对气候变化和缓解土地、能源、环境挑战等方面发挥生命支持系统作用;2)在组织形式方面,健全以城市政府为主体,多层级、多部门、跨区域协同联动的治理组织形式,兼顾整体与局部、近期与远期,促进生态基础设施综合价值的最大化实现;3)在实施机制方面,以提高区域生态价值、探索促进乡村振兴的绿色发展模式为目标,完善生态产品价值核算与实现机制,保障生态基础设施建设管护的持续推进。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1引自参考文献[19];图2由作者拍摄;表1由作者根据参考文献[12][13]绘制;表2由作者根据参考文献[9][10][14]绘制。