不孕女性夫妻支持应对与心理困扰间的关系:亲密关系的中介效应

张虹 文仪 黄朝霞

不孕症是指男女双方在无任何避孕措施且有正常性生活的前提下,同居1年以上仍未妊娠[1]。据WHO数据显示,全球约有1.86亿人遭受不孕症的困扰,每4~6对夫妇中就有一对不孕症夫妇[2]。根据有关报道,我国不孕症的发病率为10%~15%[3]。但由于治疗过程的特殊性,即治疗时间长、过程复杂、就诊重复性等,给不孕症患者带来了极大的心理负担,严重者会直接影响其治疗效果[4]。心理困扰又称情绪困扰或负性情绪,是一种由多种因素导致的不愉快的情感体验,包括心理的、社会的和(或)精神的层面,它可以从常见的脆弱、悲伤发展到抑郁、焦虑、与社会分离、存在危机等[5]。有相关研究表明,夫妻之间存在良好的亲密关系是疾病恢复的重要影响因素[6]。夫妻支持应对是指夫妻双方在面对共同的压力事件时所做出的共同反应和决策[7]。不孕症作为夫妻生活的共同压力事件,需要夫妻双方作为一个整体共同做出努力行为。既往研究表明,夫妻支持应对是影响心理健康的重要因素,且亲密关系质量越高,患者的心理状态越好[8]。但目前尚未有研究探讨不孕女性夫妻支持应对与心理困扰之间的关系,且亲密关系在其中的作用机制尚不清楚。本研究旨在探讨不孕女性夫妻支持应对、亲密关系对心理困扰的作用路径及程度,解释亲密关系对患者心理困扰的影响机制,从而为不孕女性患者制定心理干预方案提供新视觉。

1 对象和方法

1.1 对象 采用便利抽样法,选取2021年8月至2022年2月在温州医科大学附属第二医院生殖中心就诊的不孕女性患者262例作为研究对象。纳入标准:(1)符合WHO不孕症诊断标准即男女双方同居1年,未采取任何避孕措施而未怀孕;(2)年龄≥20岁;(3)参与者具有完全认知和行为能力,能独立完成量表;(4)无重大心理创伤经历者。排除标准:(1)有严重躯体疾病,既往有精神、神经系统疾病史;(2)合并有严重的其他疾病。本研究经温州医科大学附属第二医院医学伦理委员会批准,所有研究对象均知晓该研究内容,并自愿参与本项调查。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查问卷 自行设计,第一部分是社会人口学特征包括年龄、婚龄、民族、文化程度、居住地、职业、家庭类型等;第二部分是疾病特征包括胚胎移植次数、不孕年限、原因、类型等。

1.2.2 夫妻支持应对量表 该量表由Falconier等[9]开发,是用于评估夫妻双方在面对压力时压力沟通和共同应对的质量。该问卷共包括压力沟通、支持应对、代办应对、消极应对、共同应对、应对质量评价6个维度,共37个条目。采用1(极少)~5(非常频繁)5级评分,消极支持应对为反向计分,应对质量评价维度的2个条目不计入总分,总分在35~175分,以111分为临界值,111~145分为正常范围,>145分为高于正常水平。得分越高代表夫妻之间的支持性应对行为越多,二元应对状况越好。2016年由Xu等[10]在474对中国夫妇中进行跨文化调适,Cronbach'α系数为0.51~0.80。2017年罗群等[11]将该问卷用于妇科癌症的患者,信效度良好。本研究中该量表Cronbach'α系数为0.848。

1.2.3 Locke-Wallace婚姻调适量表 该问卷是由Locke和Wollance在1959年编制的,可以客观评定患者的婚姻幸福程度及夫妻间亲密关系[12]。汪向东等[13]于1999年将该量表翻译成中文版本,并应用于我国夫妻中,测得具有良好的信效度。该问卷具有15个条目,共分为婚姻满意度、情感表达、夫妻凝聚力及夫妻一致性4个维度。问卷评分范围为2~158分,<100分为婚姻失调,≥100分为婚姻调适良好,分数越高,代表亲密关系质量越高。本研究中该量表Cronbach'α系数为0.727。

1.2.4 凯斯勒心理困扰量表 该量表由Kessler等[14]于1994年编制,反映个体的倦怠、沮丧、焦虑、低价值感等负性情绪,用于测量研究对象的心理健康。该量表经跨文化调试后,在中国人群中具有良好的信效度。量表共计10个条目,采用Likert5级评分法(1分=几乎没有,2分=偶尔,3分=有些时候,4分=大部分时间,5分=所有时间),总分10~50分,得分越高心理困扰越严重。其中10~15分为几乎无心理困扰,16~21分为轻度心理困扰,22~29分为中度心理困扰,30~50分为重度心理困扰。本研究中该量表Cronbach'α系数为0.872。

1.3 研究方法 由经过培训的2名研究员对生殖中心符合纳排标准的不孕女性患者进行问卷发放。调查者采用统一规范的指导语向患者说明本研究的目的及意义,并取得研究对象的知情同意。该问卷内容采取匿名独立填写的方式,问卷填写完毕当场检查并回收。共发放问卷262份,剔除无效问卷6份,回收有效问卷256份,有效回收率97.7%。

1.4 统计学处理 采用SPSS 26.0和AMOS 24.0统计软件。计量资料以表示,两组间比较采用两独立样本t检验,多组间比较采用单因素方差分析。采用Pearson相关分析夫妻支持应对、亲密关系、心理困扰之间的相关性。根据相关研究结果,构建结构方程模型,对上述变量的关系进行路径分析,并采用Bootstrap法进行中介效应检验,以95%CI是否包含0为依据判断是否存在中介效应。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象的一般资料 共纳入256例患者,年龄<35岁166例(64.8%),≥35岁90例(35.2%);婚龄<5年147例(57.4%),≥5年 109例(42.6%);汉族 248例(97.3%);文化程度:以大专或本科居多有106例(41.4%),其次为小学或初中(31.3%);有39.5%的患者居住在城市;职业:以职员/教师居多(25.8%),其次是无业或其他(22.5%);家庭月人均收入在3 000~<4 000元的患者有96例(37.5%),50.7%的患者月人均收入超过4 000元;初婚197例(77.0%);非独生子女202例(78.9%);有56.3%的患者选择只跟丈夫一起居住;不孕原因:女方因素113例(44.1%),其次是男女双方因素112例(43.8%;)其中继发性不孕患者有164例(64.1%);不孕年限≥2年的患者194例(75.8%);胚胎移植次数为0次的患者99例(38.7%),其次是1次的患者87例(34.0%);无子女患者194例(75.8%)。不同文化程度、婚姻史、有无子女不孕女性患者心理困扰得分比较差异均有统计学意义(均P<0.05),其余不同人口学特征不孕女性患者心理困扰得分比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

表1 不同人口学特征不孕女性患者心理困扰得分比较

2.2 不孕女性患者夫妻支持应对量表、Locke-Wallace婚姻调适量表、心理困扰量表得分情况 不孕女性夫妻支持应对得分为(115.23±14.32)分,Locke-Wallace婚姻调适量表(亲密关系)得分为(104.30±26.07)分,心理困扰得分为(24.28±6.02)分,见表2。

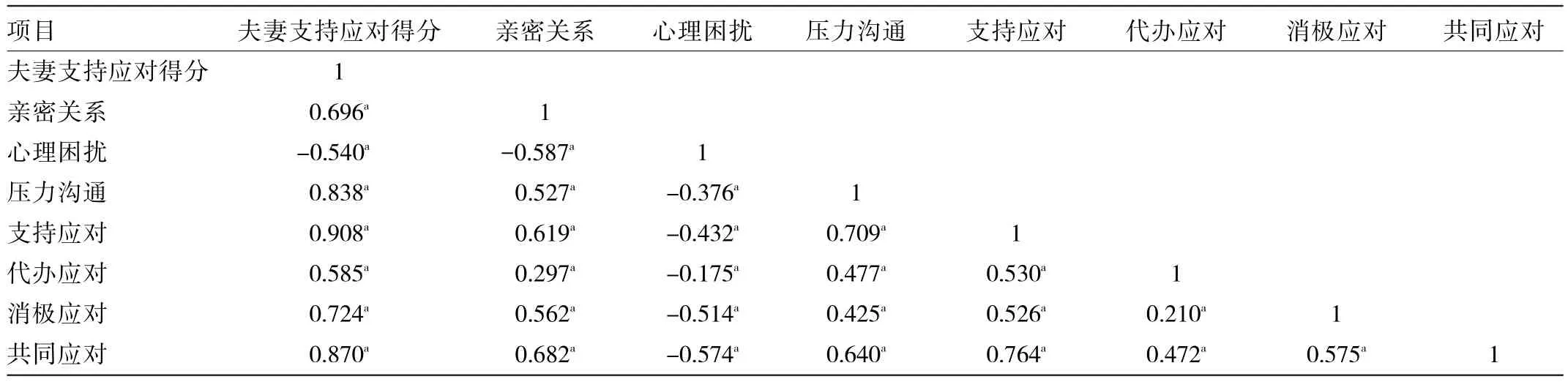

2.3 不孕女性患者夫妻支持应对、亲密关系、心理困扰的相关性分析 Pearson相关分析显示,夫妻支持应对得分与亲密关系呈正相关(r=0.696,P<0.01),与心理困扰呈负相关(r=-0.540,P<0.01)。夫妻支持应对各维度中压力沟通、积极应对、代办应对、消极应对、共同应对与亲密关系均呈正相关(r=0.297~0.682,均P<0.01),与心理困扰均呈负相关(r=-0.574~-0.175,均P<0.01),见表3。

表3 256例不孕女性患者夫妻支持应对、亲密关系、心理困扰得分的相关关系(r值)

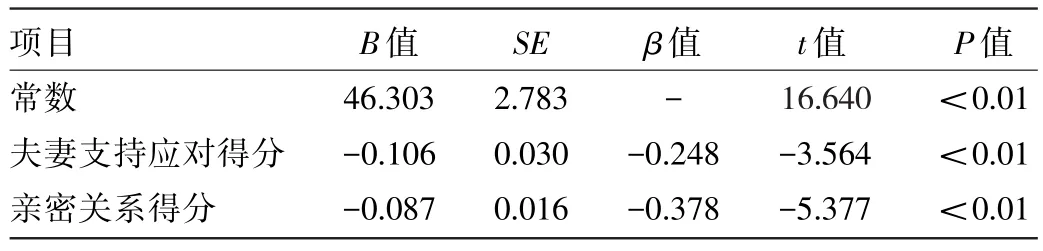

2.4 不孕女性患者心理困扰的影响因素分析 以不孕女性患者心理困扰得分为因变量,以单因素分析中具有统计学意义的变量(文化程度、婚姻史、有无子女)及相关性分析中具有统计学意义变量(夫妻支持应对得分、亲密关系得分)为自变量,各得分均以原值代入,进行多元线性逐步回归分析,结果显示,夫妻支持应对得分、亲密关系得分均进入回归方程(P<0.01),线性模型中R2=0.393,调整后R2=0.381,即不孕女性的夫妻支持应对与亲密关系共解释38.1%的变异量,见表4。

表4 256例不孕女性患者心理困扰影响因素的多元线性回归分析

2.5 亲密关系在夫妻支持应对与心理困扰中的中介作用 综合上述结果,以夫妻支持应对作为自变量、亲密关系作为中介变量,以心理困扰作为结果变量构建结构方程模型,利用修正指数进行检验和修正。采用拟合指标判断模型拟合程度。模型最初拟合结果为χ2/v为3.673,适配度指数(GFI)为0.828,比较适配指数(CFI)为0.863,规模适配指数(NFI)为0.823,Tucker-Lewis指数(TLI)为0.843,渐进残差均方和平方根(RMSEA)为0.102,对模型进行拟合修正后,结果显示,χ2/v=2.212,GFI=0.867,CFI=0.926,NFI=0.882,TLI=0.914,RMSEA=0.076,表明该模型的拟合优度在合理范围内,见图1。为了检验中介效应是否具有显著性,使用Bootstrap抽样检验法计算95%CI,从原始数据中重复随机多次抽样,共抽取2 000次,结果显示,针对夫妻支持应对对心理困扰的影响,不孕女性亲密关系的中介效应的95%CI为-0.487~-0.100,差异有统计学意义(P<0.01),说明亲密关系的中介效应成立,亲密关系的中介效应占总效应的48.47%,见表5。

表5 亲密关系作为不孕女性夫妻支持应对影响心理困扰的中介效应分析

图1 亲密关系在夫妻支持应对与心理困扰之间的中介效应模型

3 讨论

3.1 不孕女性患者夫妻支持应对、亲密关系、心理困扰现状分析 本研究结果显示,不孕女性患者夫妻支持应对得分为(115.23±14.32)分,处于正常偏低水平,这与胡舒楠等[15]的研究结果相似,其得分为(117.85±13.47)分,这可能与婚龄、文化程度、经济收入等因素有关,同时还指出不孕女性患者的夫妻支持应对各维度得分分别与配偶的夫妻支持应对各维度呈相关(P<0.01)。Molgora等[16]应用二元应对问卷对167对不孕夫妇进行问卷调查,结果显示不孕女性的二元应对得分为(120.79±16.48)分,处于中等偏低水平,这与本研究结果一致。本研究中,Locke-Wallace婚姻调适量表得分为(104.30±26.07)分,这与韩雪等[17]、邓桂英等[18]、邱世梅等[19]的研究结果一致,均处于正常偏低水平。患者亲密关系质量会受到年龄、文化程度、经济状况、家庭及社会支持、辅助生殖治疗等因素的影响。本研究中不孕女性患者的心理困扰得分(24.28±6.02)分,呈中度心理困扰水平(22~29分)。孔令华[20]的研究中也得出不孕女性患者存在中等程度的心理困扰,其得分为(21.98±6.44)分。不孕症作为家庭生活的压力性事件,给患者及家庭带来了极大的心理负担。而且受到我国传统生育观念的影响,女性患者还要承受来自家庭及社会带来的压力,加之治疗的重任在于女性,最终会导致女性的心理压力增大。

综上,本研究中不孕女性患者的夫妻支持应对和亲密关系水平均处于正常偏低水平,心理困扰存在中等程度级别,因此,临床中尚还需要关注这类人群的心理健康状况,关注夫妻支持应对对心理困扰的影响,并探究其作用机制是非常有必要的。本研究旨在在我国传统文化背景下,医护人员应根据现有的资源将亲密关系作为一种应对压力的方法策略,从而构建有利于我国不孕女性人群的夫妻支持干预项目。

3.2 不孕女性患者夫妻支持应对、亲密关系与心理困扰的相关性分析 有研究称夫妻支持应对是以加强夫妻之间的婚姻调适为目标,是亲密关系的重要预测因子。本研究结果表明,夫妻支持应对与不孕女性患者亲密关系相关,同时研究结果显示,夫妻支持应对与亲密关系呈正相关。这可能是由于夫妻支持应对水平越高,患者与配偶之间沟通及应对压力的能力就越强,从而增加了夫妻之间的凝聚力,进而改善亲密关系程度,这与Molgora等[16]、Chaves等[8]的研究结果一致。亲密关系是夫妻双方心理健康状况的重要保护性因素。本研究结果显示,亲密关系对不孕女性患者心理困扰的回归效应显著,可以负向预测心理困扰水平。陈玲玲等[21]研究中指出,家庭关系是影响不孕症女性患者心理健康的重要因素,丈夫在家庭中承担重要的责任,且具有不可替代的作用,若丈夫给予患者足够的理解和支持,将会促进夫妻之间的沟通交流,进而降低患者的心理困扰水平。因此,亲密关系与心理困扰呈负相关。由于不孕症治疗过程存在长期性、复杂性及不确定性的特点,在一定程度上影响患者及配偶的正常性生活,从而对亲密关系和心理健康带来一定的负面影响。夫妻支持应对对于心理健康状况的影响已被证实。本研究结果显表明,夫妻支持应对与心理困扰水平呈负相关,这与Ying等[22]的研究结果一致,夫妻支持应对干预可以改善夫妻之间的心理健康和亲密关系。因此,医护人员应在患者入院时,对不孕症夫妇进行有效地心理健康评估。对于夫妻支持水平较低的患者,在制定护理计划时应综合考虑不孕夫妇的夫妻支持应对项目,如进行基于夫妻的身心干预项目,夫妻应对强化培训以及强化沟通技巧等。

3.3 不孕女性患者的亲密关系在其夫妻支持应对与心理困扰间具有中介作用 本研究结果显示,不孕女性夫妻支持应对可直接影响其心理困扰水平(β=-0.303,P<0.01),亲密关系在夫妻支持应对与心理困扰间起到部分中介作用(β=-0.285,P<0.01),提示夫妻支持应对也可以通过亲密关系间接影响不孕女性患者的心理困扰水平。究其原因,夫妻支持应对是由个体对自身和配偶的压力沟通及压力应对的感知,它既受到自身因素的影响,同时也受到对方因素的影响,简言之,若个体能够积极应对疾病挑战,主动寻求与配偶的沟通交流,夫妻支持应对水平就会提高。依据家庭支持系统理论[23],各家庭成员之间相互影响,其中一方积极的心态和应对方式都可在一定程度上为另一方带来积极的情绪体验,从而互相给予关怀和温暖,促进其关系质量的提高,个体才能更容易以积极的心态面对挑战,形成一种良性循环。结合理论,配偶是其重要的家庭成员,且亲密关系属于夫妻家庭幸福度及婚姻关系功能的重要评价指标,可利用其解决夫妻生活中的矛盾和冲突,积极构建利于夫妻关系质量的干预方案,及时解决产生冲突的导火线,以避免对心理产生负面影响,造成更为消极的后果。

研究发现,影响夫妻亲密关系的因素有很多,其中包括一般人口学特征(年龄、家庭经济收入、文化水平、职业等)、疾病特征(不孕年限、不孕类型及原因等)、不孕症治疗、性生活状况及家庭、社会支持等方面[24]。临床中,除了关注患者的一般人口学特征及疾病资料的基础上,还可以通过一些夫妻沟通技能培训、共同心理健康咨询、结合“互联网+护理”服务提供网上情感支持、制定具有针对性的个体干预计划等措施;同时医护人员可鼓励不孕夫妇相互改变支持应对方式和关心爱护的模式,增加不孕症相关问题的开放型沟通交流,相互表达情感、吐露心声,增进夫妻间的相互理解和支持,减少回避、隐瞒等消极行为,并积极主动地参与到治疗过程中,强化患者积极应对行为方式,以提高对亲密关系的感知,进而促进心理健康结局的发生。

综上所述,本研究结果表明,不孕女性患者夫妻支持应对和亲密关系处于较低水平,且存在较高的心理困扰状况,亲密关系对不孕女性夫妻支持应对与心理困扰具有中介作用。因此,医护人员应关注不孕女性的亲密关系水平,并对其进行动态评估,实时干预,以降低心理困扰程度。本研究的局限性:本研究仅选取浙江省1家三级甲等医院的不孕女性患者进行调查,缺乏代表性,后续可尝试多中心大样本及纵向调查,进一步验证亲密关系在夫妻支持应对与心理困扰间的中介效应随治疗时间变化的趋势;此外,夫妻支持应对对心理困扰的影响可能还受到其他变量的影响,后续有待进一步探讨。