用丰富的细节呈现逝去的人和事

——《陶庵回想录》读后

甘肃|杨光祖

陶亢德著

《陶庵回想录》

中华书局2022年6月版

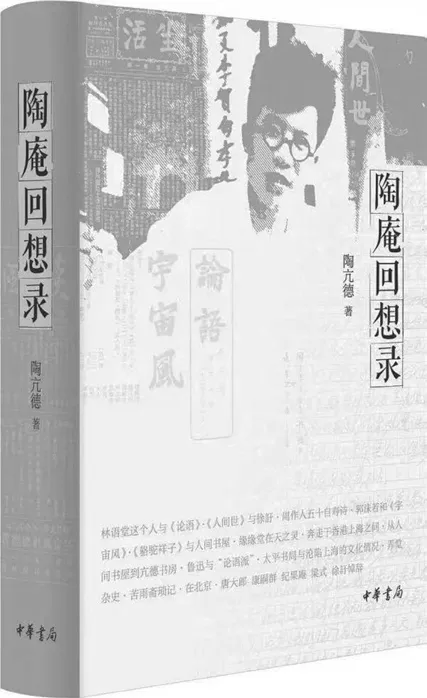

陶亢德的《陶庵回想录》,最近由中华书局隆重推出,装帧讲究,纸面精装,封面设计朴素典雅。全书共579页,版式好,字号大,行距较宽,阅读起来很舒服。前面有12页彩图,很漂亮,《人间世》《论语》《宇宙风》等杂志的封面,还有人物照片,让我们恍然走入那个时代。尤其那封鲁迅给陶亢德的信,真是太好看了,就是一件精美的艺术品。书法飘逸蕴藉,让人百看不厌,把碑的厚重和帖的流利融而为一。郭沫若说:“融冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,质朴而不拘挛,洒脱而有法度,远逾宋唐,直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。”可谓知言。而两页周作人的信笺,又是别一种风味。

《陶庵回想录》分上下两部分,上部分前面主要谈自己的童年、少年教育,对绍兴民俗的描写颇细致。他早期为了生计,用假名给通俗文学杂志《红玫瑰》投稿,赚稿费,但颇不愿与之为伍,以至于电车上见了那位编辑,也视而不见,晚年颇为追悔。

他喜欢新文学,读的很多,尤其对鲁迅极为敬佩。他甚至去拜访鲁迅,也没有见到,“及至大门开后里边问找谁,我说找谁之后过了一会说人不在,我竟如释重负,转身拔脚就跑!”这个情节很有镜头感,颇为有趣。他说,在东方图书馆读遍了鲁迅先生所有已经出版了的作品,“佩服他佩服得真是五体投地”。然后,他说:“我是极爱读郁达夫先生作品的,但在读过鲁迅作品之后,却觉得郁作是老酒,鲁作是烧酒,会喝点酒的我,喝烧酒比喝老酒煞渴或过瘾。”这个比喻,很巧妙,也可以看出陶亢德是懂文学的,确实有文学天赋。不懂鲁迅的人,是说不出这样的话的。

通读全书,他的文字很简练,而且有韵味,描写人,三言两语就很到位。比如,《我所认识的邹韬奋》,对邹韬奋的刻画,非常精彩,宛如见了真人。作为《生活》周刊的主持人,作者写了邹韬奋的热诚亲切、心直口快,对青年才俊的培养不遗余力,也写了他的风流才子气,相貌英俊,“衣架子”很好。其中说到邹韬奋与一位女性的暧昧交往,包括他的直谏,情节生动,颇为好玩。虽然邹先生对他很好,但他说到他的文章,依然说“格调并不太高,他的思想也不怎么高超”。我们知道,陶亢德没有进过正规学校,但在面对有傲人学历的朋友或上司面前,他并不自惭形秽。这是他的女儿说的,可谓知其父也。

陶亢德和林语堂合办三个杂志,都是很有自尊的,保持了一个知识分子的独立品格。回想录里写到林语堂的文字,也是平视,没有仰视,写出了一个真实、立体的林语堂。初见林语堂,“人不高大,面目不可憎”。他对林语堂的评价是:“他很想特立独行脱俗傲视,其实他是循规蹈矩,不大真个做出惊世骇俗之举来的。”这个断语,我个人觉得是可靠的。

对于左翼,他认为,林语堂并不反对,对于鲁迅也是尊敬的,对鲁迅观察的深刻,也是很认可的。但他也说,林语堂说过,鲁迅的生活太不讲情趣了。这个“情趣”不知何意。就我的感觉,鲁迅是极其敏感的,而林语堂比较木,性格平和,有时不知道鲁迅的边界,容易让鲁迅误解,导致两人分手。郁达夫敏感,所以,他和鲁迅的来往中,就知道边界,故没有发生过冲突。林语堂的木,从陶亢德的回想录也可以看出。比如,他在美国创作了英文小说《瞬息京华》,请郁达夫给他翻译成汉语,还预支了五百美金作为部分稿费。“结果呢?郁达夫终究没有译出来。”陶亢德说:“他不想想郁达夫是不是肯为你林语堂的小说做译者。”这个倒说得很对。从此,可以看出林语堂的不敏感,确实无法成为一位优秀的小说家。

林语堂当时收入颇丰,稿费、薪金都很高,可以说生活优裕,所以,他也不会像鲁迅那样敢于冒险。比如,去参加杨杏佛的葬礼。尤其陶亢德说:“他的英文大概的确很好,他写文章似乎写英文比写中文省事或更能发挥,《我的话》有不少篇幅是先写成英文再译成中文的,他劝我读英文,说读通了英文才写得好文章。”这段文字,真的是好,透露天机。鲁迅当年就劝林语堂翻译一些英国文学作品,结果被拒绝了。林语堂毕竟是教会学校毕业,国学还是差一点,不能和鲁迅这样的翰林长孙相比,所以,鲁迅批评林语堂搞什么小品、幽默,也是有资格的。陶亢德说:“鲁迅先生是抱有文学救世的志士仁人之心的,林语堂似乎不然。”“他好像不很重视文学。”这倒说得很有道理。

陶亢德编辑《宇宙风》时,曾向郭沫若约稿。自传《初出夔门》的发表,让他兴奋。但是,后面郭沫若就没有续写下去,还引得一段不快。当然,后面还发表了郭沫若的一些文章。总之,感觉不太愉快。可以看出,那个时候郭沫若的影响已经很大了,稿费索价很高。他说:“郭沫若是作家,也是政治家。”这个断语,是很准确的。

其实,陶亢德的编辑生涯,给他稿子最多的作家是老舍,三个杂志仅有的两部长篇小说,都是老舍的,一个是《牛天赐传》,一个是《骆驼祥子》。而且,陶亢德是《骆驼祥子》的“催生婆”,当年给他的版税也很高。但时代播迁,两人地位也发生了巨大变化,老舍的回忆文章不愿多提陶亢德,回忆亦有多处错误,可能想撇清双方的关系,说了一些绝情的不符合事实的话,甚至还说陶亢德剥削了他。为此,陶亢德很不平,回想录中多次提到这件事情。也可以说,弥补了一段文坛史实。他说“在我说来,我没有一丝半毫对不起老舍的地方”,老舍夫人后来也说他拖欠版税等,“其实这是她的不明事理”。

作为编辑,陶亢德有自己的品格,他认为,一个刊物的成败,决定于作者。他说:“作者真是衣食父母,必须对他们毕恭毕敬。”怎么个恭敬法呢?“第一当然是尽可能稿费从丰,次之是每次接到来稿,尽快作复,以及多多联系,常常索稿。”这真是办好杂志的必要前提。对于没有成名的作者,他是先宽后严,第一次来稿虽然有点弱,但只要有潜力,就从宽录用,让他有兴趣写下去。如果后面的来稿,质量没有提升,就不再录用。这种方法对培养青年作家,还是很好的办法。所以,陶亢德前后编辑的三个杂志《论语》《人间世》《宇宙风》,都能发行到一万以上,也不是没有道理的。

陶亢德,是林语堂当年创办三个幽默小品刊物《论语》《人间世》《宇宙风》的大将。鲁迅对他们提倡幽默和小品文,批评很多,不仅在私人通信里,还撰文公开批评,比如《小品文的危机》《从讽刺到幽默》等。涉笔而及的还有《小品文的生机》《“论语一年”》《一思而行》《玩笑只当它玩笑(下)》《读书忌》等,尤其《小品文的危机》可谓名文了,一般的读者都应该知晓。因此,陶亢德多次向鲁迅约稿,大都碰壁,尤其后来,说话越来越不客气,也就不奇怪了。鲁迅说:“现在和《论语》关系尚不深,最好是不再漩进去,因为我其实不能幽默,动辄开罪于人,容易闹出麻烦,彼此都不便也。”1934年5月18日,鲁迅甚至直接告诉陶亢德:“《论语》虽先生所编,但究属盛家赘婿商品,故殊不愿与之太有瓜葛也。”这话就说得够狠了。

但陶亢德不愿意放弃,一直在和鲁迅联系,甚至给鲁迅赠送杂志,但鲁迅拒绝了,说:“但请先生勿促其见惠,因倘欲阅读,可自购致也。”

后来,《人间世》每期登作家像一幅,陶亢德向鲁迅约稿,鲁迅拒绝了。后来,作家访问记栏目,想要鲁迅书斋照片,也被拒绝了。鲁迅这封信写得很是调皮,有兴趣的读者可以看《鲁迅全集》。从此,亦可以看到,陶亢德对鲁迅的隔膜。鲁迅《华盖集》题记中说:“我早就很希望中国的青年站出来,对于中国的社会,文明,都毫无忌惮地加以批评,因此曾编印《莽原周刊》,作为发言之地,可惜来说话的竟很少。”陶亢德先生沉溺于自己的“幽默”和“小品”,完全疏忽了鲁迅的脸色日渐难看。

1934年8月13日,鲁迅给曹聚仁的书信里批评了林语堂,说他在牛角尖里钻得有滋有味,“以我的微力,是拉他不出来的。至于陶徐,那是林门的颜曾,不及夫子远甚远甚,但也更无法可想了”。这里的“陶”,就是陶亢德。

正因为有如此的经历,所以,陶亢德对鲁迅肯定是不会太喜欢的。陶洁《我的父亲陶亢德》一文回忆,有一次,他问父亲,鲁迅和周作人更喜欢谁?他毫不犹豫地回答“周作人”,并说:“周作人为人宽厚,能容忍不同意见,比较好接近。鲁迅是个了不起的大作家,可他对人要求太苛刻。你可以仰慕他,不过不想接近他。”阅读现存周作人给陶亢德的书信,文字雅致,口气极其客气。不像鲁迅,一点面子都不给。难怪他喜欢周作人,而疏远鲁迅。本来,陶亢德的精神世界,与鲁迅似乎也非常隔膜。

《鲁迅全集》收有鲁迅致陶亢德的书信19封,第一次通信是1933年10月18日,最后一封是1934年7月31日。此后,他就从鲁迅的世界消失了。我想,鲁迅对于陶亢德的冷淡,大概与林语堂有关,也与他自己,及参与编辑的《论语》等杂志的倾向分不开。对于他编辑的这三个杂志,鲁迅是看不上的。所以,给他的回信,就很有距离感。不像对孙伏园、李霁云、萧军、萧红、胡风、黄源等弟子,读那些书信,真是温暖如火,无所不聊,纵谈文坛是非,嬉笑怒骂,皆成文章,一点没有防备之心。他在给陶亢德的第二封信里就说:“我并非全不赞成《论语》的态度,只是其中有一二位作者的作品,我看来有些无聊。而自己的随便涂抹的东西,也不觉得怎样有聊,所以现在很想用一点功,少乱写。”这话,一上来,就有情绪了。就像《语丝》刚创办,徐志摩跑来投稿,鲁迅就不高兴,写一篇《“音乐”?》,讽刺他,让他不敢再来。虽然语丝社的一些人不太高兴,他也不管。鲁迅就是这样黑白分明,一点都不苟且。其实,读鲁迅致陶亢德的信,有些还是颇温情的,比如,有一封信,谈到学日语,鲁迅建议陶不如学一门欧洲文字,因为“欧洲有大作品”。日文似乎简单,其实不是,要真正能读文艺作品,所需要的时间和力气,“不亚于学一种欧洲文字”,何况日本“又没有伟大的创作,补偿我们外国读者的劳力”。只是陶亢德只想约稿,道不同不相为谋,鲁迅慢慢也就没有热情了。比如,在一封信中,他说:“我在寓里不见客,此非他,因既见一客,后来势必至于非广见众客不可,将没有工夫偷懒也。此一节,乞谅察为幸。”鲁迅是大家族出身,平素很讲究礼节,话说得很含蓄,其实就是无话可说,没有必要见面。他的寓里,并不是不见客的,只是不到一定的程度,是不要的。

陶亢德为了杂志的“幽默”,一再向鲁迅约稿,难怪鲁迅疏远他了。比如,约写纪念或新年之类的,鲁迅回信拒绝了,认为不过就是“赋得”,“这类试帖,我想从此不做了”。他编辑《人间世》时,曾每期选刊作家像一帧,也向鲁迅索取,被拒绝。“以肖像示青年,却滋笑柄,乞免之,幸甚幸甚。”对他的约稿,也说:“向来本不能文,亦不喜作文,前此一切胡诌,俱因万不得已,今幸逢昭代,赐缄口舌,正可假公济私,辍笔而念经,撰述中无名,刊物上无文,皆夙愿也,没齿无怨。”其时,作为自由撰稿人的鲁迅,是需要卖文养家的,但他坚决婉拒,还是看不上陶亢德办的杂志。胡适曾说,知识分子要爱惜自己的羽毛。鲁迅不仅不愿意给《论语》撰稿,甚至都不愿意阅读此刊。他说:“《论语》久未得见,但请先生勿促其见惠,因倘欲阅读,可自购致也。”但是陶亢德还是寄去了杂志第38期,结果,鲁迅致信曰:“倘蒙谅其直言,则我以为内容实非幽默,文多平平,甚者且堕入油滑。”这个评语,就很低了,一点都没有客气。然后接着说:“然中国之所谓幽默,往往尚不脱《笑林广记》式,真是无可奈何。”这个评价,和他公开发表的文章,意见没有什么不同。

1934年,林语堂和陶亢德又创办了《人间世》,乃小品文半月刊。陶亢德给鲁迅寄去《人间世》两本,大概同时约稿,鲁迅回复也是拒绝。但这个拒绝却是一段美文:“语堂先生及先生盛意,嘱勿藏拙,甚感甚感。惟搏战十年,筋力伤惫,因此颇有所悟,决计自今年起,倘非素有关系之刊物,皆不加入,藉得余暇,可袖手倚壁,看大师辈打太极拳,或夭矫如撮空,或团转如摸地,静观自得,虽小品文之危机临于目睫,亦不思动矣。幸谅其懒散为企。”

鲁迅毕竟是鲁迅,随便一个信笺,都是极好的文字。婉拒约稿,也是如此的优雅。陶亢德得此,应该知足矣。

最后一封信,1934年7月31日,也是应付约稿的。鲁迅说:“闲斋久无稿来,但我不知其地址,无从催起,只得待之而已。”这就是连推荐别人的稿件都懒得做了。陶亢德在回忆录还一再表白,他发表了鲁迅推荐的稿子,以为有功于鲁迅。这种见识,难怪鲁迅不愿理了。这推荐的稿子,就有徐梵澄的文章。

在《鲁迅与“论语派”》一节里,对鲁迅关于他主办的杂志的批评,陶亢德还是颇有怨气的,他说:“《论语》《人间世》《宇宙风》三个刊物纵有千错万不是,可也有它们的一定的业绩贡献。”这些“业绩贡献”,他在回忆录里都有详细的叙述。对于鲁迅的批评,他承认有准确的地方,也认为有意气之争。“不过鲁迅也有鲁迅的不足之处,他的褒贬,有时候失之于意气,他之不满于《论语》,至少与生邵洵美的气有关。”其中说到邵洵美曾经在自己办的杂志上对鲁迅不敬过。他也坦言鲁迅对《人间世》的厌恶是甚于《论语》的,“《人间世》的出版,才引起了以鲁迅为代表的革命文学的围攻”,导火索是周作人的两首打油诗和林语堂等人的和诗。陶亢德说:“说和诗有的肉麻当然未尝不可,不过却也未甚于《两地书》。”这里,就看出陶亢德的不满。也可以看出,他还是受周作人影响较大。周作人对鲁迅出版《两地书》也是多加嘲讽。

陶亢德说:“《人间世》出,鲁迅似乎才真生了气,严词斥责所谓小品文,他的笔锋所指,主要为林语堂,兼及周作人。林语堂只有招架之功,还手的倒是周作人。鲁迅斥小品文为小摆设,周作人喻大品文为大型香炉烛台,唇枪舌剑,相当厉害,不过曲折隐晦,不打惹眼。”这段话,对这段文坛公案,倒是做出了一种解释,颇为有趣。尤其周作人那个“大型香炉烛台”,深意存焉。总体而言,陶亢德还是比较平实,写到自己的不足,也可以坦率言之,不粉饰,或者粉饰不多。他也承认《人间世》“诚然有些肉麻”,但鲁迅等人的批评,也有点偏激。“鲁迅的杂文自有其不朽的可贵处,然而也有偏锋,不无霸气,特别是有些‘爹死哭娘’脾气,总而言之,他的文章有些是发脾气之作。”这句话,就说得很有趣。他还说“鲁迅是容易发脾气的,脾气一发就决不‘费厄泼辣’了”,他认为林语堂有点阿Q气,但鲁迅决不然,“他是决不肯被人笑的。据说鲁迅对阿Q是哀其不幸而怒其不争,事实上你叫阿Q怎样争去呢?我对鲁迅是哀其不幸,悲其硬争”。这话,当然也有点刻薄,但不是没有道理。我读了这段,倒觉得写出了一个真实的鲁迅。性格即命运,鲁迅的遗传基因和童年创伤,让他极其敏感,这也是他的天才所在,当然也是他的悲剧所在。不过,说“你叫阿Q怎样争去呢?”也是有点阿Q了。

陶亢德的回想录里,提到的近代著名人物颇多,很多人物虽然寥寥几笔,却活灵活现。比如,说到刘大杰,提到刘离开四川大学到了上海,在一次与林语堂、谢六逸等人的小聚上,大谈蒋介石视察学校,“谈得津津有味,谢氏对我摇摇头皱皱眉,颇有嗤之以鼻的意味”。他下断语说:“对于当时的他,我也有点觉得浮而不实。”这“浮而不实”四字,结合后来他的表现,倒颇为准确。

《陶庵回想录》,前后多有重复的地方,这些重复的文字,可以看出陶亢德的在意,还有时代变化中他的改变。比如,前面说周作人谈到兄弟失和说了一个词,他听得很清楚,但恐怕记忆有误,没有写出来。到后面又说当时没有听清楚。也可以看到,回想录也是刻着时代的烙印的。

《陶庵回想录》的文字简洁蕴藉,不做作,虽然是“辞达而已矣”,但却颇有丰美之韵。比如,《缘缘堂在天之灵》有一段文字,每次读来,都令人感慨。

郁达夫先生夜里大概常要失眠,或者是他有深夜踯躅街头的习惯;有一次他在宇宙风社谈天一直谈到深夜,这才回旅馆去,但是到了旅馆所在地的日升楼那里,下了车他还不径直走进旅馆。这时候夜已深,连最热闹的日升楼这个地方也没有多少人行,显得冷冷清清的,我感觉到疲倦,而且衣衫单薄,觉得有点冷,不知道他要做什么,又不好意思顾自回家。他大概看出了我的意思,说你去吧,再迟电车也要没有了,我借此脱身,但在等电车时看他踽踽独行,不知怎的为他感觉到一种寂寞。

这一段文字,平静,但感情很深,让我们看到了一个活的郁达夫。作者没有说什么,但却意味深远。真是“此时无声胜有声”。

在《陶庵回想录》里,有很多这样的文字。陶亢德不太喜欢大段议论,他都是用丰富的细节呈现逝去的岁月,包括那些人。