不同氮肥处理对稻茬晚播小麦‘淮麦36’产量、氮素利用率和品质的影响

周冬冬,张 军,葛梦婕,刘忠红,朱晓欢,李春燕

(1淮安市农业技术推广中心,江苏淮安 223001;2扬州大学江苏省作物遗传生理重点实验室培育点/扬州大学小麦研究中心,江苏扬州 225009)

0 引言

小麦是中国主要粮食作物之一,2021年全国播种面积约2338万hm2,总产13425.38万t[1]。江苏作为中国重要的粮食生产区,小麦年种植面积234万hm2左右,其中75%左右为稻茬麦。2011年以来,受前茬水稻腾茬迟和气候等因素的影响,小麦产量与品质潜力难以发挥[2-3]。为提升稻茬晚播小麦的产量与品质,探寻合理的栽培措施,是目前生产上亟待解决的问题。

小麦的产量和品质受遗传因素、生态环境和栽培措施的影响[4-5],其中氮素对小麦产量和品质的形成至关重要[6]。大量研究表明[7-9],合理的施氮量和氮肥运筹不仅可以提高氮肥利用率和产量,而且利于改善籽粒品质。但生产中因盲目追求高产,氮肥施用过量的现象普遍存在,往往造成氮肥利用率降低,影响小麦的产量和品质,甚至带来环境污染等问题[10-11]。因此,“减氮”已成为当前小麦生产中的研究热点。陈天鑫等[8]研究认为,施氮量240 kg/hm2是充分发挥小麦植株光合性能及产量潜力的适宜施氮水平。江东国等[10]研究表明,安徽江淮区域稻茬小麦晚播条件下,施氮量180~270 kg/hm2偏下限,可兼顾高产及氮素高效吸收和利用。张明伟等[12]发现,迟播小麦采用225 kg/hm2施氮量、4:2:1:3氮运筹比例有利于控制倒伏,同时获得较高的产量。易媛[13]认为,秸秆全量还田、春季偏旱无灌水条件下,江苏淮北地区稻茬小麦选择施氮量229.5 kg/hm2、施氮比例5:1:2:2的施肥模式,可实现高产、节氮、高效的种植目标。前人关于施氮量对稻茬小麦生长发育的影响已有大量研究,但在晚播条件下如何进行科学的氮肥优化管理以提升籽粒产量和品质等研究较少。本试验在稻秸全量还田条件下,研究不同氮肥处理对稻茬晚播小麦产量、氮素利用率和品质的影响,以期为淮北地区稻茬晚播小麦丰产优质高效生产中氮肥的合理施用提供实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验地情况

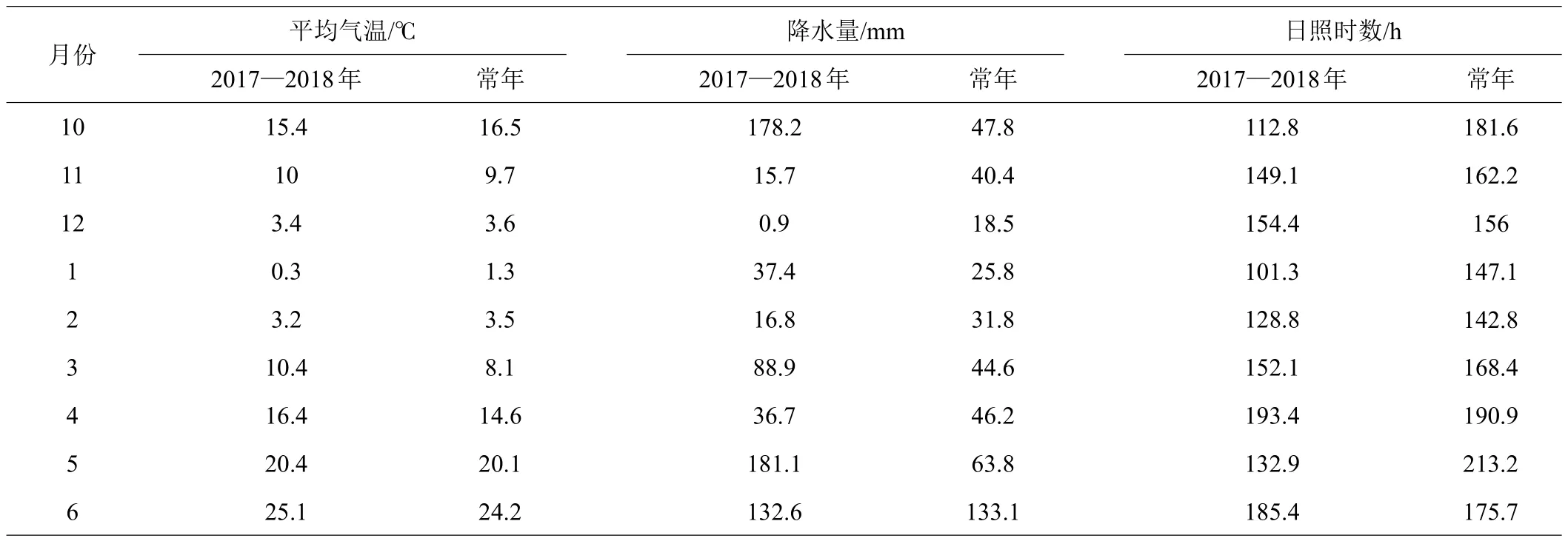

试验于2017—2018年在江苏(淮安)现代农业(稻麦)科技综合示范基地(118°51′E、33°35′N)进行。该区位于淮河以北,属温带季风气候,年平均气温14.8℃,年降雨量945.5 mm,全年日照时数2080.6 h,小麦生长季气候条件见表1,数据由淮安市气象局提供。试验地前茬为水稻,土壤类型属淤泥质土,0~20 cm土层有机质含量23.7 g/kg、全氮1.52 g/kg、速效磷52.9 mg/kg、速效钾103.4 mg/kg。

表1 小麦全生育期的气候概况

1.2 试验材料

供试小麦品种为‘淮麦36’,半冬性,全生育期220.5天,抗寒性好,分蘖力强。由江苏省金地种业科技有限公司提供。

1.3 试验设计

试验采用二因素裂区设计,以施氮量为主区,设210、240、270 kg/hm23个水平;以氮肥运筹为裂区,设基肥:壮蘖肥:拔节肥:孕穗肥为0:3:3:4、0:4:6:0、3:1:4:2、3:2:3:2和3:3:3:1 5个水平,共15个处理。试验另设不施氮肥处理以计算氮效率。基肥于播种前施用,壮蘖肥于3~5叶期时施用,拔节肥于叶龄余数2.5叶时施用,孕穗肥于叶龄余数0.5叶左右时施用。磷肥(P2O5)、钾肥(K2O)施用量均为90 kg/hm2,基肥:拔节肥为5:5。2017年11月22日人工条播,播种量为225 kg/hm2,播后镇压。每个处理面积30 m2,3次重复。其他管理措施同当地高产栽培。2018年6月11日收获。

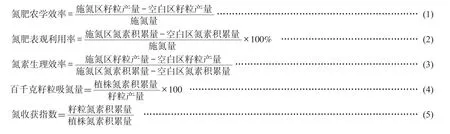

1.4 测定项目及方法

1.4.1 植株氮效率测定 成熟期各处理取样20株,105℃杀青1 h,80℃烘干至恒重。采用H2SO4-H2O2靛酚蓝比色法测定植株氮含量,按式(1)~(5)计算氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率、百千克籽粒吸氮量、氮收获指数。

1.4.2 产量及其构成因素测定 成熟期各处理取1 m双行调查穗数、穗粒数及千粒重(千粒重为考种名词术语,计量为质量单位,下同),收获1 m2计产,重复3次,折算成籽粒含水量为13%时的粒重计产。

1.4.3 籽粒品质测定 使用HGT-1000型容重仪测定籽粒容重、JYDB 100×40小麦硬度指数测定仪测定硬度指数,利用7200型近红外谷物分析仪测定籽粒蛋白质含量和湿面筋含量。

1.5 统计分析

试验数据采用Excel 2016、DPS 7.05等软件进行计算和统计分析,采用Excel 2016等作图。

2 结果与分析

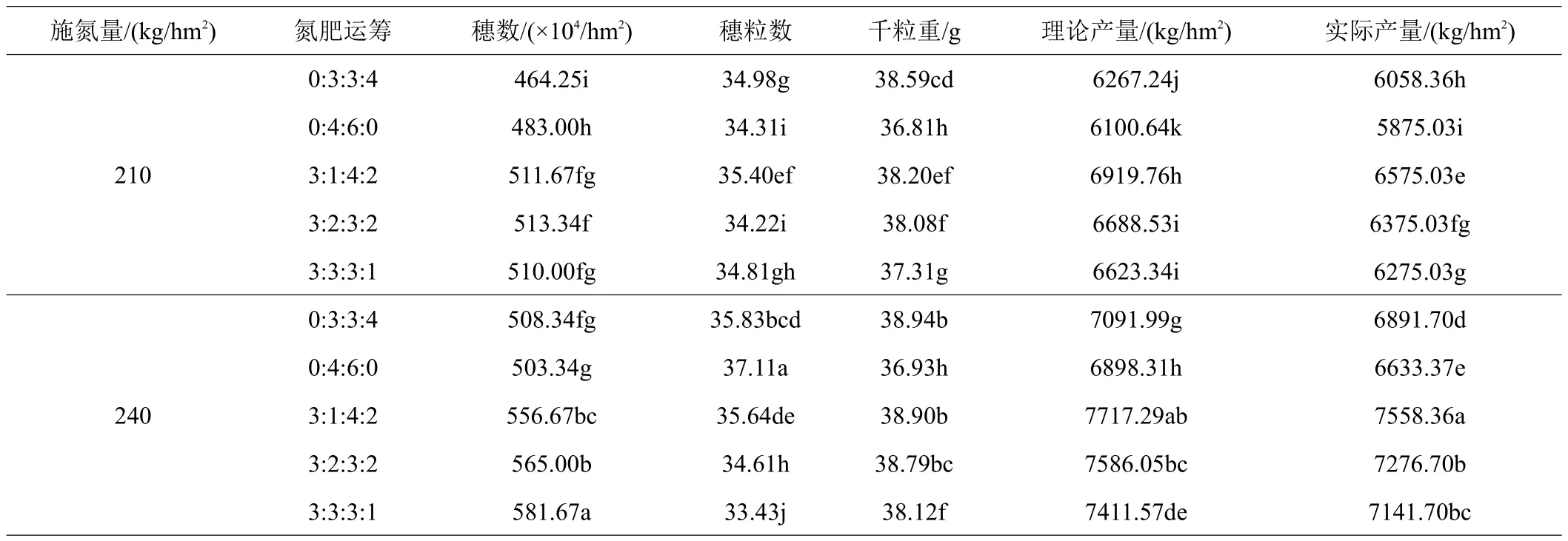

2.1 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦产量及其构成因素的影响

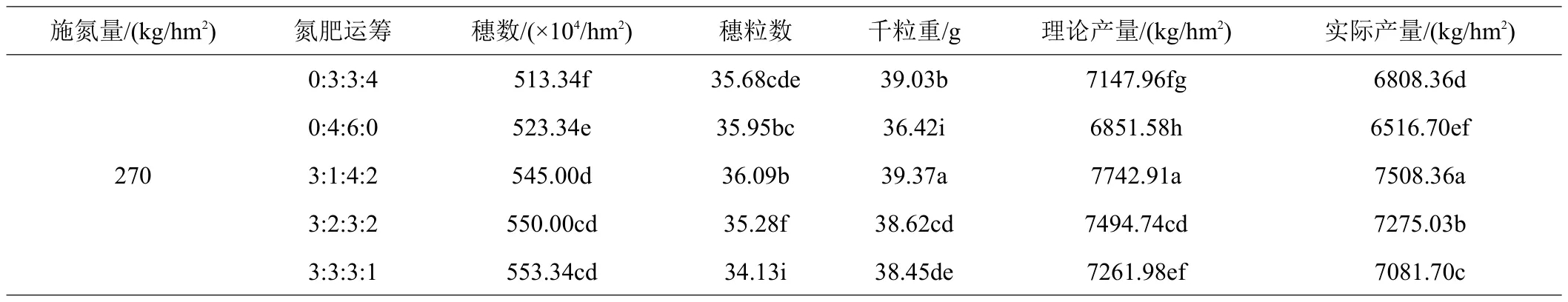

由表2可知,施氮量与氮肥运筹对稻茬晚播小麦籽粒产量有显著影响。当施氮量从210 kg/hm2增加到270 kg/hm2时,产量呈先升高后降低的变化趋势,但施氮水平270 kg/hm2与240 kg/hm2两者产量差异不显著。同一施氮水平条件下,产量在不同氮肥运筹处理间呈现相同的变化趋势,均表现为3:1:4:2>3:2:3:2>3:3:3:1>0:3:3:4>0:4:6:0。其中以施氮量为240 kg/hm2、氮肥运筹为基肥:壮蘖肥:拔节肥:孕穗肥=3:1:4:2时,籽粒产量最高,为7558.36 kg/hm2。

表2 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦产量及其构成因素的影响

续表2

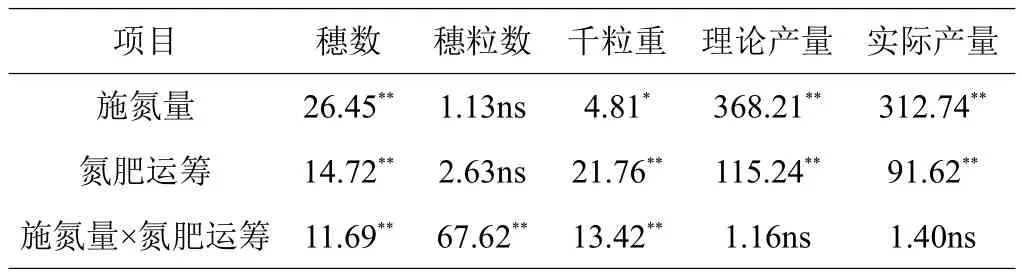

进一步分析其构成因素发现,施氮量与氮肥运筹显著影响稻茬晚播小麦的穗数和千粒重并存在明显的互作效应,对穗粒数的影响无显著差异(表3)。施氮量为240 kg/hm2处理的成穗数、穗粒数和千粒重均显著高于210 kg/hm2各处理;随着施氮量增加到270 kg/hm2,成穗数有所降低,穗粒数和千粒重无显著变化。相同施氮量下,氮肥运筹为0:3:3:4和0:4:6:0处理的穗数较低,较其他氮肥运筹处理差异显著。可见施用基肥可有效增加成穗数。氮肥运筹为0:3:3:4和3:1:4:2处理的千粒重较高,较其他氮肥运筹处理差异显著。说明氮肥后移可有效增加千粒重。氮肥运筹对穗粒数的影响无明显趋势。综上,在施氮量240 kg/hm2、氮肥运筹为3:1:4:2条件下,稻茬晚播小麦可实现较高的成穗数和千粒重,从而获得较高产量。

表3 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦产量及其构成因素的方差分析(F值)

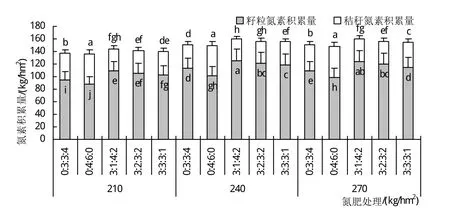

2.2 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦氮素积累量的影响

从图1可以看出,小麦籽粒氮素积累量明显高于秸秆,籽粒占全株氮素积累量的64.76%~78.95%。随着施氮量的增加,籽粒氮素积累量呈先升高后降低的变化趋势,以施氮量240 kg/hm2最大,分别较210 kg/hm2和270 kg/hm2提高16.34%和2.55%。同一施氮水平下,籽粒和全株氮素积累量在不同氮肥运筹间均表现为3:1:4:2>3:2:3:2>3:3:3:1>0:3:3:4>0:4:6:0,其中3:1:4:2和3:2:3:2差异不显著。综上,在施氮量240 kg/hm2、氮肥运筹为3:1:4:2条件下,稻茬晚播小麦具有较高的籽粒氮素积累量。

图1 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦氮素积累量的影响

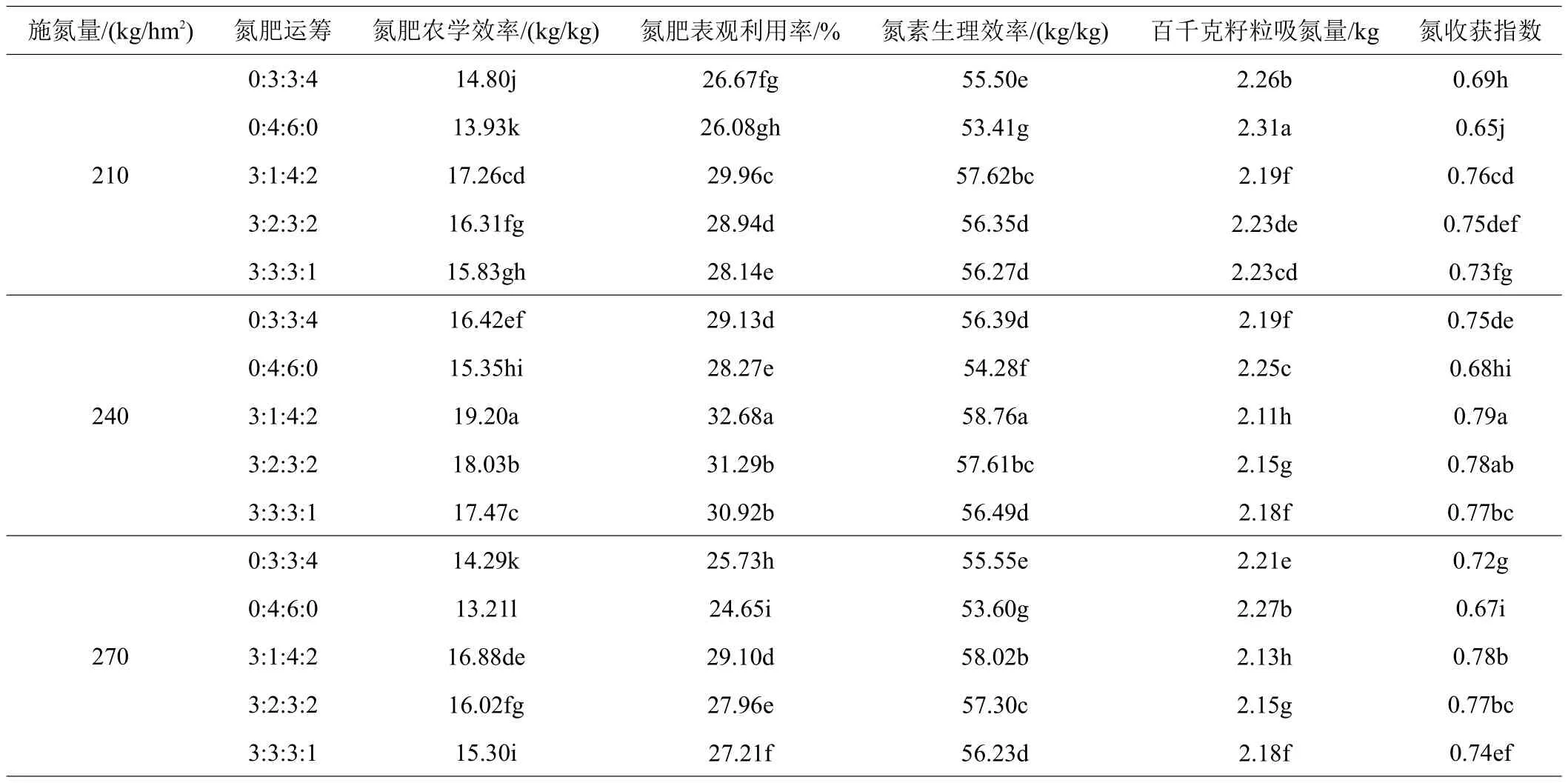

2.3 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦氮素利用率的影响

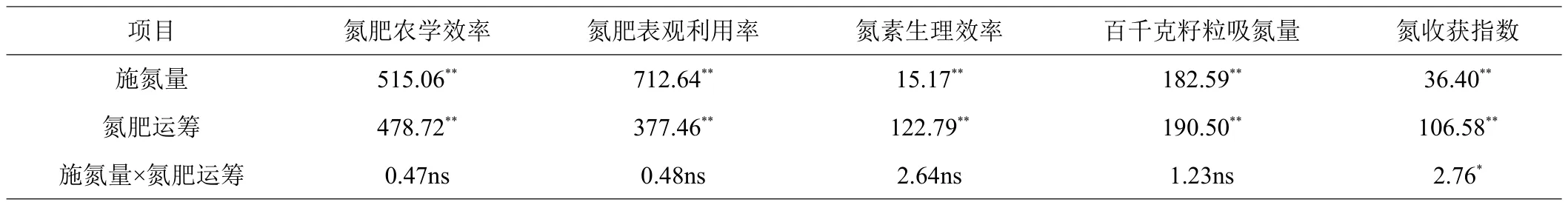

由表4~5可知,施氮量与氮肥运筹对稻茬晚播小麦氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率、百千克籽粒吸氮量和氮收获指数均有显著影响;氮收获指数显著受施氮量与氮肥运筹间互作的影响。随着施氮量的增加,氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率和氮收获指数均呈先升高后降低的变化趋势,以施氮量240 kg/hm2最大,分别较210 kg/hm2和270 kg/hm2提高10.66%和14.22%、8.94%和13.11%、1.57%和1.01%、5.49%和2.31%。不同施氮量条件下,百千克籽粒吸氮量变幅为2.17~2.25 kg。相同施氮量条件下,不同氮肥运筹处理的氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率和氮收获指数均表现为3:1:4:2>3:2:3:2>3:3:3:1>0:3:3:4>0:4:6:0,百千克籽粒吸氮量则呈现相反的变化趋势。综上,施氮量240 kg/hm2配以3:1:4:2运筹的处理可以实现较高的氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率和氮收获指数。

表4 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦氮素利用率的影响

表5 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦氮素利用率的方差分析(F值)

2.4 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦籽粒品质的影响

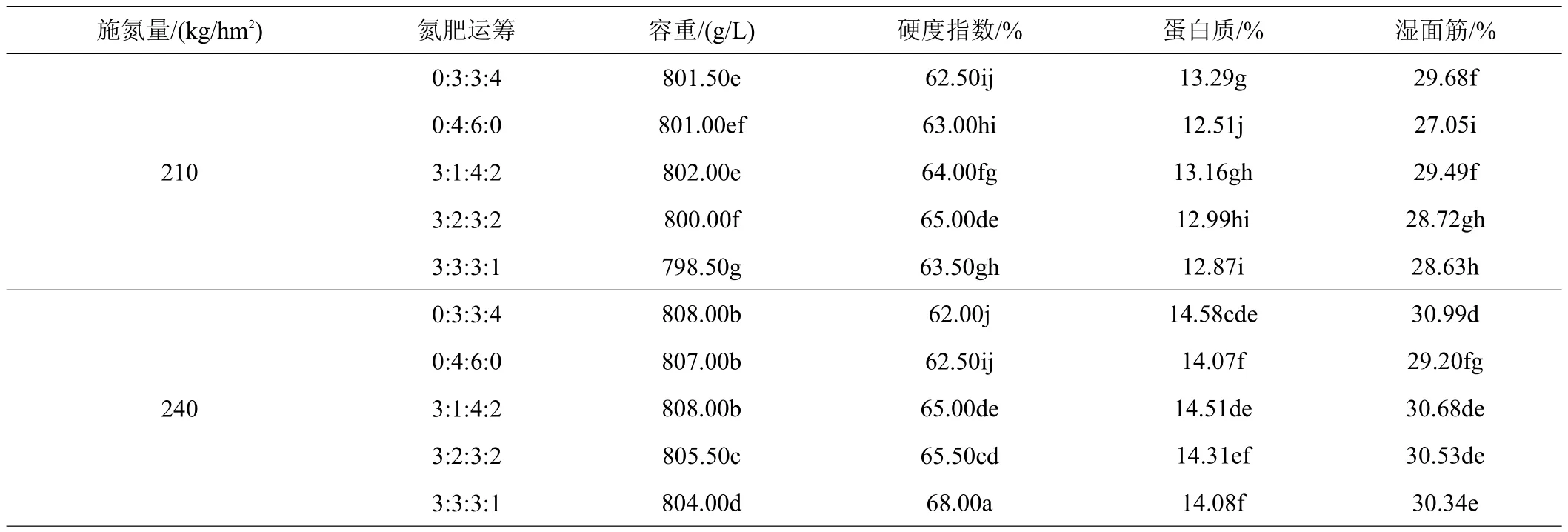

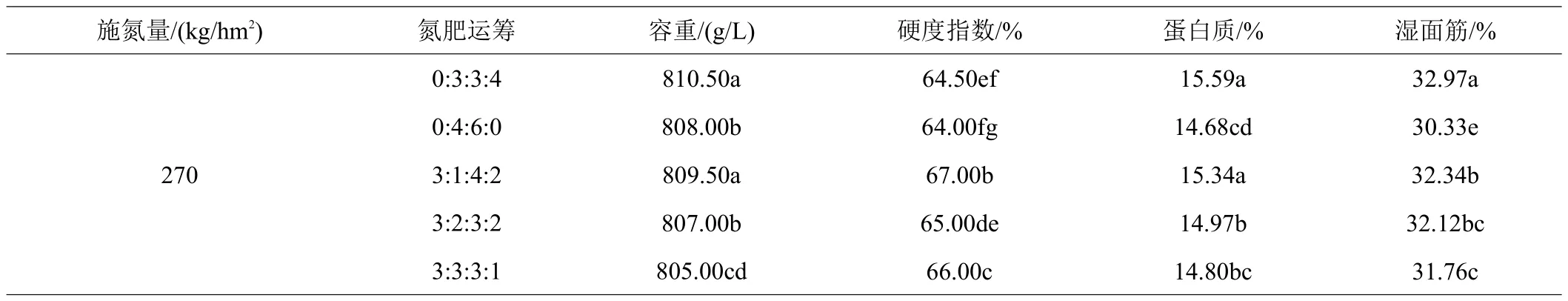

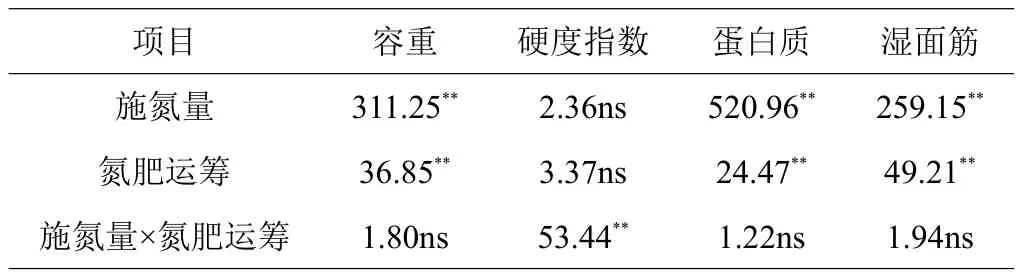

施氮量与氮肥运筹显著影响稻茬晚播小麦的容重、蛋白质和湿面筋含量;对硬度指数有明显的互作效应(表6~7)。容重、硬度指数、蛋白质和湿面筋含量随施氮量的增加而增大,以施氮量270 kg/hm2处理最大。同一施氮水平下,拔节孕穗肥比例高的3:1:4:2和0:3:3:4氮肥运筹处理容重、蛋白质和湿面筋含量较大,较其他处理差异显著,0:4:6:0处理籽粒品质最差。说明氮肥适当后移和分施拔节肥与孕穗肥可提升稻茬晚播小麦籽粒品质。

表6 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦籽粒品质的影响

续表6

表7 不同氮肥处理对稻茬晚播小麦籽粒品质的方差分析(F值)

3 结论

氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率、氮收获指数、籽粒氮素积累量和产量均随施氮量的增加而呈现先升高后降低的变化趋势。施氮量过高不利于小麦氮高效生产。重施拔节孕穗肥有利于提高稻茬晚播小麦的氮素利用率和产量。氮肥适当后移和分施拔节肥与孕穗肥可提升稻茬晚播小麦千粒重和籽粒品质。综上,在本试验条件下,施氮量为240 kg/hm2、基肥:壮蘖肥:拔节肥:孕穗肥为3:1:4:2实现了产量与氮素利用率、籽粒品质的协同提高。

4 讨论

4.1 氮肥对稻茬晚播小麦氮效率的影响

植株对氮素的吸收利用是小麦生长发育和产量形成的基础。前人研究认为,随着施氮量的增加,小麦氮素吸收利用率明显降低,对氮肥的响应度减小[7,10,14-16]。但也有研究指出氮肥利用率随施氮量的增加先上升后下降[17-19]。王玲玲等[20]试验表明,施氮量在120~240 kg/hm2范围内,随着施氮量的增加,小麦的籽粒氮素积累量呈先增加后降低的变化趋势。本试验结果表明,晚播条件下,施氮量在210~270 kg/hm2范围内,稻茬小麦氮肥农学效率、氮肥表观利用率、氮素生理效率、氮收获指数和籽粒氮素积累量均随施氮量的增加呈先升高后降低的变化趋势。关于氮肥运筹对小麦氮效率的研究结果不尽相同。吴秀萍[21]认为,氮肥农学效率和表观利用率随氮肥追施比例的增加呈先增加后降低的趋势,基肥:拔节肥=5:5时最大。吴晓丽等[22](基肥:拔节肥=6:4)和薛轲尹等[23](基肥:蘖肥:拔节肥=1:1:1)研究结果均表明,氮肥后移可以提高氮肥农学效率和表观利用率。但韩上等[24]研究发现,秸秆还田条件下,氮肥前移(基肥:拔节肥=8:2)可获得较高的氮肥农学效率。本试验结果表明,重施拔节孕穗肥有利于提高稻茬晚播小麦的氮素积累量和利用率,以基肥:壮蘖肥:拔节肥:孕穗肥为3:1:4:2最优。

4.2 氮肥对稻茬晚播小麦产量及品质的影响

前人研究认为,在一定施氮范围内,籽粒产量随施氮量的增加而增加,但超过适宜的施氮量,产量不增反减[8-10,14],这与本试验结果一致。柏慧等[19]研究表明,随着施氮量的增加,穗数和穗粒数呈先升高后降低的变化趋势,千粒重逐渐下降。王慧等[25]研究认为,增加施氮量能提高稻茬晚播小麦的穗数和穗粒数,对千粒重无明显影响。本试验结果表明,穗数随施氮量的增加呈先升高后降低的趋势,对穗粒数和千粒重无显著影响。薛轲尹等[23]研究认为,增加后期追氮量可显著提高穗数和穗粒数。王静静等[26]认为,适当增加穗肥比例有利于提高稻茬晚播麦的千粒重。本试验结果表明,施用基肥可有效增加稻茬晚播小麦成穗数,这与王慧等[25]结论一致;重施拔节孕穗肥有利于千粒重和产量的提高,这与张耀兰等[27]研究结果一致。

前人关于氮肥对小麦品质的影响研究略有差异。有研究认为,随着施氮量增加,蛋白质含量、湿面筋含量和沉降值等品质性状均逐渐提高[20,28]。也有研究认为,蛋白质含量、湿面筋含量、吸水率、沉降值、面团形成时间和稳定时间等品质指标随施氮量的增加先增后减[9,14,29]。本试验结果表明,容重、硬度指数、蛋白质和湿面筋含量随施氮量的增加而增大,氮肥适当后移和分施拔节肥与孕穗肥可提升稻茬晚播小麦籽粒品质。增加后期追氮比例可有效增加蛋白质含量、湿面筋含量和沉降值[21,30-31]。张耀兰等[27]研究发现,蛋白质含量、湿面筋含量和沉降值随追氮时期的推迟呈增加趋势。本试验结果表明,氮肥适当后移和分施拔节肥与孕穗肥有利于增加容重、蛋白质含量和湿面筋含量,可提升稻茬晚播小麦籽粒品质。