老年人积极心理与疾病恢复的关系研究

武剑倩,曾卫红,赵偏偏,钞秋玲

1. 西安交通大学公共政策与管理学院,陕西 西安 710049 2. 西安交通大学金禾经济研究中心,陕西 西安 710049

中国老龄化主要表现为老龄人口基数大、增长速度快。预计到2035年,中国60岁及以上老年人口将超过4亿人,约占总人口的1/3,进入重度老龄化阶段(1)国家卫生健康委员会宣传司. 国家卫生健康委员会2022年9月20日新闻发布会文字实录[EB/OL]. (2022-09-20)[2022-09-28]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/s3574/202209/ee4dc20368b440a49d270a228f5b0ac1.shtml.。与快速老龄化伴随而来的是老年群体的身心健康问题复杂严峻。数据显示,中国老年人慢性病患病率高,多病共患情况普遍,近24%的老年人患有2种及以上慢性病[1]34。心脑血管疾病是老年群体最常见的疾病,近20年来,心脏病死亡率,高血压、糖尿病患病率持续增加[2]。中国老年居民抑郁症状检出率为30.7%[3],养老院老年人的抑郁症状总患病率为36.8%,数据仍在普遍上升[4]。中国60岁及以上老年人轻度认知障碍患者约3 877万人[5]。此外,失能半失能老年人数量快速增长,2030年将达到7 611万人,年均增长率在3%以上[6]。

从宏观上看,日渐增高的患病率使得医疗费用支出持续增长,给医疗卫生系统和养老保障系统都带来巨大压力。从微观上看,疾病会导致老年人生理、心理和社会功能的衰弱。生理衰弱表现为行动不便、疼痛、疲劳、体力和活动能力下降、体重减轻等[7],增加跌倒、残疾、住院和死亡的风险[8];心理衰弱表现为认知功能受损[9],自我认同和自我形象破坏,心情低落,紧张焦虑,应对困难等一系列情绪障碍[10];社会衰弱表现为社会参与减少,逐渐丧失一部分社会资源和社会支持[11]。如何促进老年人疾病恢复,减轻疾病带来的破坏和负担,已经成为国际社会普遍关注的重要问题。研究疾病恢复及其影响因素,有利于提升老年人的疾病恢复能力,保持其独立性和生活能力,为社会带来更广泛的效益。

一、问题提出

对疾病恢复(recovery)的研究同样从生理、心理和社会三个方面展开。传统医学中,疾病恢复被理解为没有疾病或疾病被治愈的状态,但这并不适用于所有情况,尤其是心理疾病、慢性病和一些无法治愈的疾病,都涉及漫长的治疗过程,存在时限性,是一种单维取向[12]。疾病恢复的含义发展到多维积极取向受到恢复运动(recovery movement)和积极心理学运动(positive psychology movement)的影响[13]。积极心理学为进一步定义和研究疾病恢复提供了科学框架,提出疾病的存在不等同于虚弱和损伤,个人应为健康而努力,通过培养积极情绪、增强性格优势和创造有意义的体验来应对疾病[14]43。疾病恢复逐渐从传统单维概念发展为包含生理、心理和社会要素的系统概念。

Anthony[15]认为,恢复是一个深刻改变个人态度、价值观、感情、目标或角色的过程,是一种即使在疾病的限制下,依然过着充满希望和有贡献的生活。Perkins等[16]87认为,恢复与其说是摆脱现有问题,不如说是要超越现有问题,重视人的能力、可能性、兴趣和梦想,恢复社会角色和关系,赋予生命价值和意义。由此可知,与传统恢复中仅仅以疾病是否治愈为标准相比,积极心理学视角下的疾病恢复包含更高层次的意义,不仅更切合人们疾病恢复的实际过程,也更加重视个人管理,重视探索个人在疾病恢复过程中的主观作用,包括人的态度、希望和信念。据此本文提出,疾病恢复是以症状消除或缓解为前提,超越疾病的消极影响,强化心理应对能力,发展出更高级的人的价值、生活意义和目标的过程。

积极心理最早应用于物质成瘾的恢复治疗和干预,帮助人们认识到自己有哪些性格优势,如何有效利用自身性格优势提升幸福感,能够降低患者的戒断压力,促进他们戒断成瘾[17]。后来,积极心理的应用拓展到脑损伤和心理障碍的恢复。在创伤性脑损伤患者中,客观的恢复状况与心理弹性存在中度正相关[18]。心理弹性不仅促进了大脑的生理恢复,还参与了认知能力的恢复[19]。在积极心理特质方面,脑损伤患者的积极情感、希望、乐观、适应性应对和毅力等性格优势水平越高,他们的心理社会功能恢复情况就越好[20]。此外,性格优势与心理健康也存在关联,希望、对美和卓越的欣赏等性格优势是抑郁症状恢复的重要预测因素[21]。对那些能够从心理障碍中恢复过来的人来说,他们的勇敢、好奇、公平、宽恕、感恩、幽默、善良和热爱学习等特质水平都比没有心理障碍史的人要高[22]。

生物—心理—社会医学模式(biopsychosocial model)[23]提出,个体的健康与疾病取决于生物、心理和社会三重因素,包括个人的生活环境、行为习惯、情绪和心理状态、个人特质、社会环境和医疗卫生等多个方面。因此,在保障健康、预防疾病的过程中,要从生物、心理和社会三方面来考察、分析和应对健康问题,即不能仅仅关注寻找生物致病因素,还必须重视人的心理行为特征和社会环境等原因,将社会心理因素放在同等重要的位置。

相应的,生物—心理—社会医学模式中所讲的疾病恢复就是包含生理、心理、个人、家庭、社区和社会等所有组织层次的系统变化。与以往研究不同的是,传统上人们更多关注抑郁、焦虑、孤独、压力等消极心理对疾病恢复的影响,而本文更关注积极心理在疾病恢复中发挥的作用。影响疾病恢复的不仅仅是心理因素,还有心理功能,强调其功能性。那么,分析疾病恢复的内在机制时,不仅应该考虑临床治疗、营养支持等生物作用,还包括心理功能和社会功能在其中发挥的作用。进一步地,要想探索心理功能和社会功能对疾病恢复的影响,就需要提出心理功能和社会功能的综合指标,在本文中即为Westerhof等[24]提出的积极心理健康。

积极心理健康是积极心理学领域发展的重要概念。Westerhof等[24]认为,积极心理健康是情绪幸福感(emotional well-being,EWB)、心理幸福感(psychological well-being,PWB)和社会幸福感(social well-being,SWB)的系统整合。积极心理健康包括以积极情绪为主导,取决于个人体验的快乐、满足和对生活的兴趣,属于情绪幸福感;还包括与他人保持良好关系,掌握自我发展和自我实现的能力,拥有生活意义和目的,自我接纳等积极的心理功能,属于心理幸福感;还表现为有社会信任感和归属感,相信社会的发展,对社会做出贡献,受到他人认同等积极的社会功能,属于社会幸福感。

研究发现,积极心理健康能够降低老年人的生理衰弱速度、心理疾病风险和全因死亡率。Saadeh等[25]通过走路速度、平衡和站立等指标,追踪记录了1 153名老年人长达12年身体功能变化,发现较高的心理幸福感和社会幸福感与身体功能下降较慢以及最佳的身体功能维持显著相关。对积极心理健康和心理障碍的纵向变化数据分析发现,获得或保持较高积极心理健康水平的参与者患抑郁、焦虑等心理疾病的风险明显降低,而积极心理健康水平下降的参与者患心理障碍的几率显著增加;积极心理健康的变化是心理疾病流行率和发病率的有力预测指标[26]。一项针对积极心理健康的纵向追踪研究发现,保持最高积极心理健康水平的人心理疾病恢复的可能性是那些保持最低积极心理健康水平的人27.6倍[27]。以提高心理幸福感为目标的短期疾病干预策略,不仅能够促进成年人抑郁和焦虑障碍的恢复[28],还能缓解因慢性疾病导致的意志消沉和失落感[29]。此外,较低的积极心理健康水平与全因死亡率(all-cause mortality)增加有关,对于所有年龄阶段的老年人来说,积极心理健康缺失的老年人,全因死亡率增加了62%[30]。

积极心理健康理论认为,健康不仅仅是没有疾病,更重要的是同时拥有积极心理状态的程度。即使患有疾病的个体,也存在一些积极力量,帮助他们抵御疾病所带来的衰弱和损伤,有利于个体恢复健康[31]。积极心理健康可能促进老年人的疾病恢复,主要从以下两个方面考虑。

第一,从生理变化来看,积极心理健康的维度——积极情绪可能通过影响交感神经系统(SNS)和下丘脑—垂体—肾上腺轴(hypothalamic-pituitary-adrenal axis,HPA轴)作用于个体的心血管系统和免疫系统,缓冲疾病压力的消极影响。个体患急慢性病,或者发生失能半失能等负性压力事件时,会诱发消极情绪(如悲伤、恐惧和愤怒),产生应激反应。

长期处于疾病所带来的慢性压力,会导致HPA轴分泌皮质醇功能失调,表现为过度反应或者反应失活。HPA轴功能与人体的免疫、神经和其他内分泌系统密切相关[32]。慢性压力条件下引起的交感神经系统激活增强也可能导致静息心率升高、血压升高和自主神经系统失衡[33]。交感神经系统过度激活和HPA轴调节功能障碍与各种生理和心理疾病有关,包括心血管疾病、炎症、脑卒中、睡眠障碍、抑郁和焦虑等。

积极情绪能够撤销交感神经系统所引发的心血管系统反应[34]。许多研究验证了积极情绪的撤销假说,即积极情绪可以撤销与消极情绪和压力相关的交感神经唤醒,降低消极情绪导致的各种心血管活动的激活状态,包括心率、脉搏和血压升高,恢复体内生理活动到平衡状态[35]。例如,在针对冠心病患者的康复方案中,加入以积极情绪提升为主题的心理治疗,能明显降低患者的生命衰竭程度,降低冠心病复发风险[36]。另外,老年人的皮质醇日分泌量较高与衰弱相关,而皮质醇的日分泌量较低则与长寿相关[37]。积极情绪与每日的皮质醇平均值负相关,并且与炎症标志物水平的降低有关[38]。因此,从生理机制来看,积极情绪对老年人维护健康、降低疾病风险非常重要。进一步推测,积极情绪(情绪幸福感)作为积极心理健康的一个维度,可能对老年人的疾病恢复也存在影响。

第二,从疾病恢复轨迹来看,积极心理健康的维度在疾病恢复的每一个阶段都有影响。Godfrey等[12]认为疾病恢复有三个关键部分:一是接受以恢复为中心的治疗和照护。在此过程中,老年人与专业医疗人员积极合作,获得家人的支持鼓励,是治愈和恢复的基础[39]。这属于积极心理健康中的心理幸福感部分,即良好的家庭、朋友和社会关系对老年患者的恢复起积极作用。二是制定疾病管理策略。老年人需要学会自我护理,增加恢复所需要的个人决心和毅力,保持积极情绪,增加信心和力量。老年人患病时的情绪状态能够在一定程度上预测他们的适应水平,是走向恢复还是沉浸于苦恼中。保持积极情绪的老年人更有可能参与恢复锻炼,并成功应对疾病压力[40],这与积极心理健康中的情绪幸福感相对应。三是重新建立生活连续性或适应疾病后的生活。疾病恢复反映了人们能够在多大程度上重建自我和生活的连续性[12]。老年人需要应对疾病导致的正常生活间断,重新评估和适应疾病后的生活。恢复过程中重建社会联系能促进老年人疾病恢复,得益于积极心理健康的心理和社会幸福感发挥作用[41]。

由此可见,积极心理健康可能促进疾病恢复有其生理机制和疾病轨迹机制为基础。综上,目前积极心理学领域的研究主要集中于性格优势、心理弹性等心理因素对于物质成瘾、生理创伤和心理障碍的恢复和干预。而积极心理健康作为积极心理学领域的重要概念,虽然已经被证实能够减缓身体功能衰弱,降低心理疾病的发生风险,与全因死亡率存在关联,但是对生理和心理疾病恢复的影响,尤其是对中国老年人群体的影响研究很少。

以往研究只讨论了积极心理健康的单一维度对疾病恢复的影响,并且只测量了恢复状况这一指标,并没有全面分析积极心理健康及其三个维度的作用,也没有对生理疾病和心理疾病的恢复情况综合考察。积极心理健康是否能促进老年人身心疾病的总体恢复有待进一步调查。研究积极心理健康是否为疾病恢复的一种资源,可以为开发更完善的老年人身心健康保护模型提供必要的证据。本文拟将生物—心理—社会医学模式与积极心理健康理论结合,探讨积极心理健康与老年人疾病恢复的关系。首先,调查总体的疾病恢复状况,包括治疗花费、治疗时间、治疗经历和共病数量。其次,从积极心理健康的三个维度(情绪幸福感、心理幸福感、社会幸福感)和三个水平(繁荣、中度、衰弱)进行综合分析。

二、研究方法

(一)样本选择

采用随机抽样的方法,在某地选取年龄在60岁以上并且无重大认知障碍的老年人,开展一对一访谈并填写问卷,每个人访谈时间约为20分钟,当场回收问卷。共有1 300名老年人参与问卷调查,剔除无效问卷102份,最后获得有效问卷1 198份,有效率为92.15%。受访者年龄在60~98岁之间(平均68.49岁,标准差为7.27岁),平均受教育年限为7.26年,标准差为3.93年。本文的样本包括女性682名(56.9%)、男性516名(43.1%)。1 125 名受访者(93.9%)为高中及以下学历,73名受访者(6.09%)为本科及以上学历。900名受访者(74.3%)为已婚,70名(5.9%)受访者退休后重新就业。

(二)研究工具

1. 心理健康连续体量表

采用Lamers等[42]编制的积极心理健康连续体量表简版(mental health continuum-short form,MHC-SF)。该量表共14个条目,由情绪幸福感(EWB)、心理幸福感(PWB)和社会幸福感(SWB)3个分量表组成。采用5级评分法,用所有项目的和计算总分,得分越高表明个体的积极心理健康水平越高。

该量表还可以依据个体在每个分量表上的得分,将积极心理健康区分为三个等级:繁荣(flourishing)、衰弱(languishing)和中度心理健康(moderate mental health)[31]。繁荣意味着个体在积极心理健康连续体量表的回答中有一个情绪幸福感的题项以及六个以上心理幸福感和社会幸福感的题项,得分为3、4或5;反之,衰弱意味着有一个情绪幸福感的题项以及六个以上心理幸福感和社会幸福感的题项,得分为0、1或2。不符合以上标准的则被区分为中度心理健康。

2. 疾病恢复问卷

疾病恢复问卷调查个体在60岁及以后确诊过的身心疾病,还包括相应的治疗经历、治疗时间、治疗花费和恢复情况共五个部分。如确诊过一种或多种疾病,则在相应的疾病后面画线,并继续回答自己的总体治疗经历、治疗时间、恢复情况和治疗花费。如果没有确诊过任何疾病,则选择没有患过任何疾病。在疾病恢复的选项设置上,参考美国积极心理学家Christopher等[22]的划分方式。在此基础上,根据预调查和访谈总结了老年人疾病恢复的不同状态,对疾病恢复的选项做了完善和补充。

疾病名称:身体疾病列举了常见的老年疾病,分为感觉器官疾病,包括口腔/牙周病、耳鸣/耳聋、眼病(白内障、飞蚊症、青光眼等);突发性疾病,包括骨折/外伤、急性心/肾疾病、急性过敏、消化道/内脏出血、急性胃肠炎/阑尾炎、脑卒中;慢性疾病,包括慢性心血管疾病(如高血压、冠心病)、阿尔兹海默症/帕金森病、癌症/肿瘤、内分泌代谢疾病(如糖尿病、痛风、高脂血症)、骨骼颈椎疾病、传染病、关节炎、慢性疼痛、生殖系统疾病、肥胖、呼吸系统疾病、睡眠障碍以及其他内脏疾病(肠胃、胰腺、肝胆等)。

心理疾病:根据精神疾病诊断和统计手册(DSM-IV-TR)列举了疾病选项,包括强迫症、焦虑双相障碍、抑郁症、神经症(神经衰弱、情绪失调、疑病)、饮食障碍、创伤后应激障碍、物质使用障碍(成瘾行为、物质依赖等)以及精神分裂症。

治疗经历:调查参与者针对确诊过的疾病接受过的治疗。选项为多选,包括服药/注射、住院治疗、手术治疗、物理治疗、中医治疗和心理咨询。

治疗时间:调查参与者总体治疗持续时间,选项为单选,包括1个月及以内、1~3个月、4~6个月、7~12个月和12个月以上。

治疗花费:调查参与者治疗疾病的支出,选项包括500元及以下、501~5 000元、5 001~40 000元、40 001~80 000元和80 001元及以上。

恢复情况:参与者描述他们目前的康复情况。选项包括恢复、不完全恢复、没有恢复和情况更坏。

(三)统计学分析

数据统计分析使用SPSS 23.0,对所有变量进行描述性统计分析和相关分析。使用单因素方差分析和卡方检验,对不同疾病恢复情况组的积极心理健康水平差异进行检验。使用有序多分类Logistic回归分析积极心理健康和疾病恢复的关系,无序多分类Logistic分析积极心理健康和治疗时间、治疗花费的关系,岭回归分析积极心理健康和治疗经历、共病数量的关系。变量具体赋值见表1。

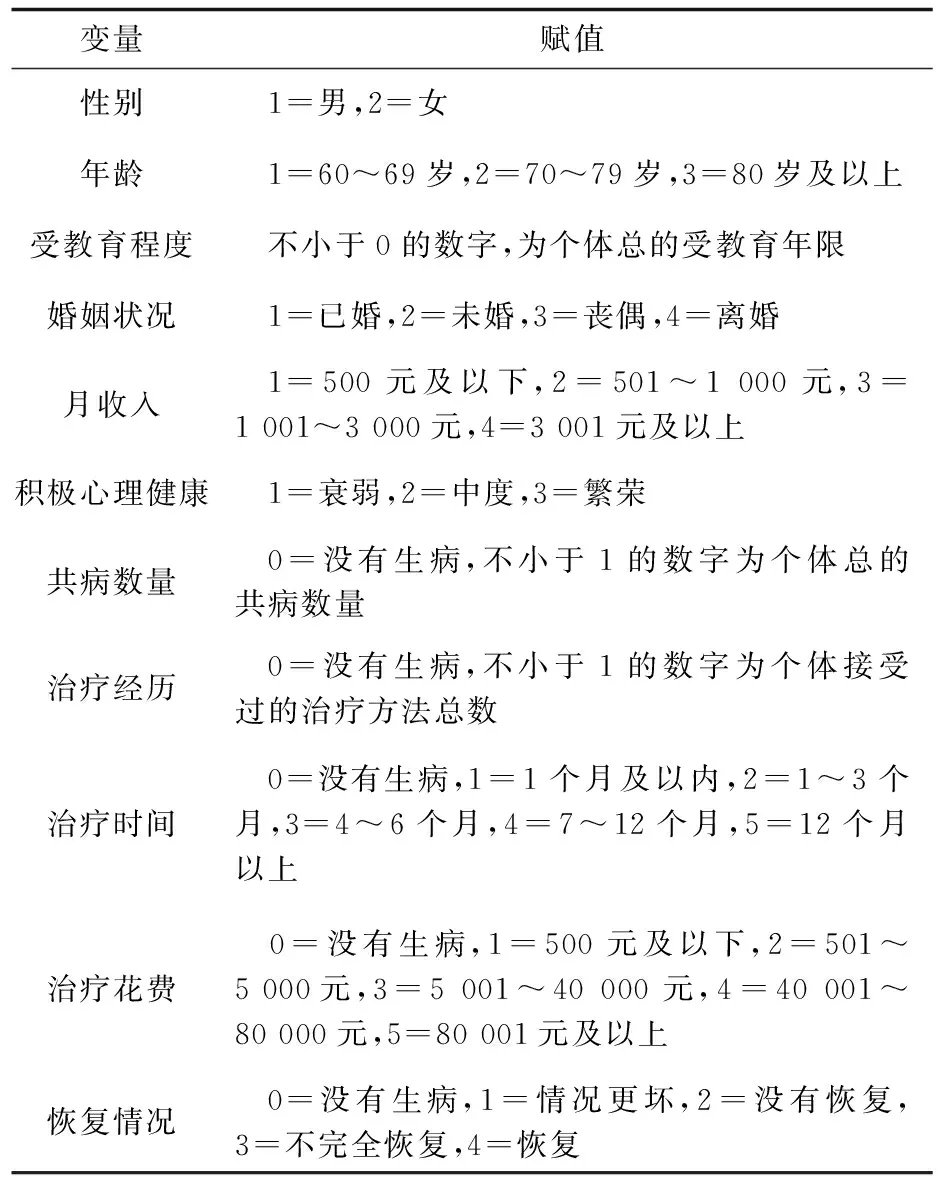

表1 主要变量及人口学赋值

三、研究结果

(一)患病率和恢复率及初步分析

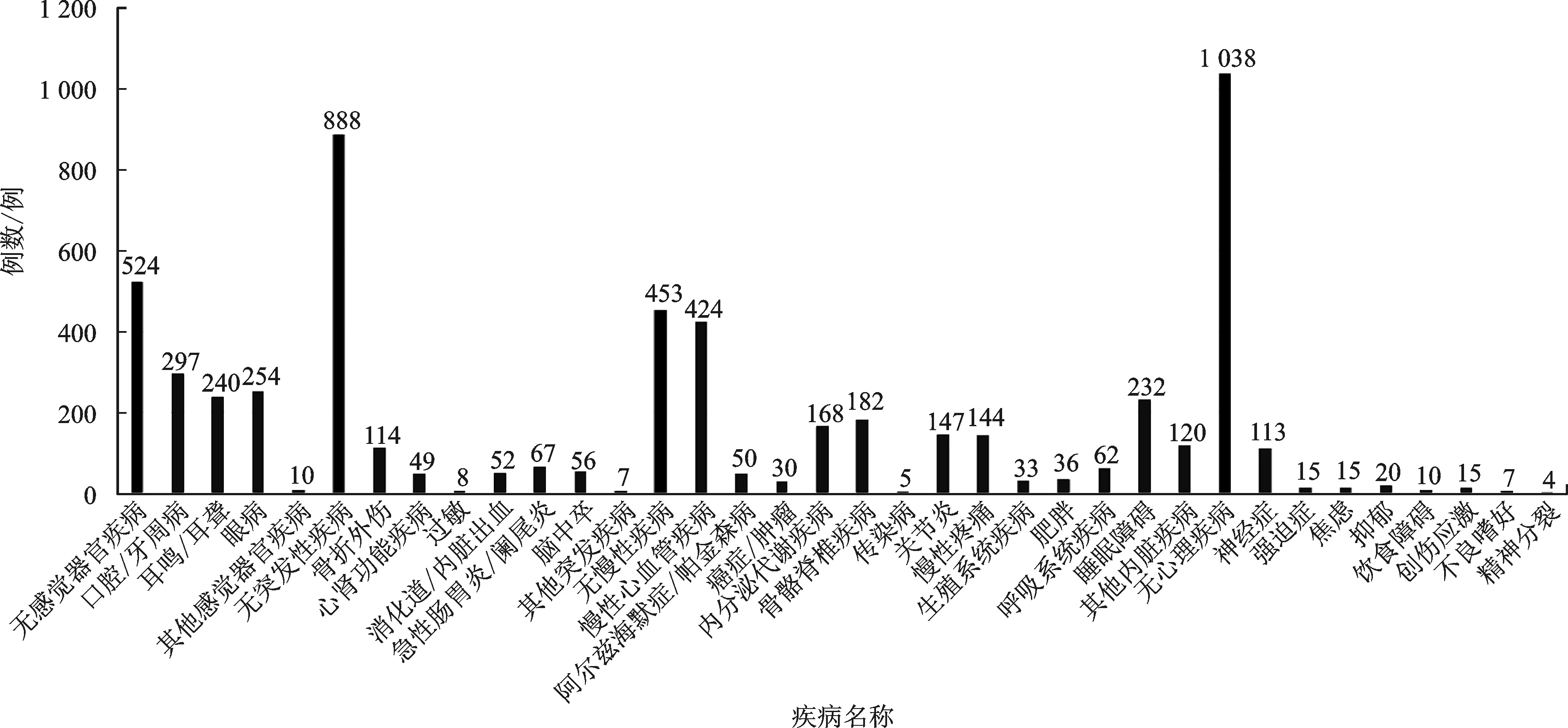

总样本1 198人中,有524人无感觉器官疾病,888人无突发性疾病,453人无慢性疾病,1 038人无心理疾病。从60岁至调查时间,20.6%的老年人从未患过问卷中所列举的疾病,56.3%的老年人患过至少两种以上疾病。所有疾病中,牙周病(297例)、耳鸣/耳聋(240例)、眼病(254例)、骨折外伤(114例)、慢性心血管疾病且以高血压为主(424例)和睡眠障碍(232例)的患病率较高。内分泌代谢疾病且以高血糖、高血脂为主(168例),骨骼脊椎疾病(182例),关节炎(147),慢性疼痛(144)的患病率较高。在心理疾病中,神经症且以神经衰弱为主(113例)的患病率最高。具体患病人数分布如图1所示。

图1 患病人数频率分布

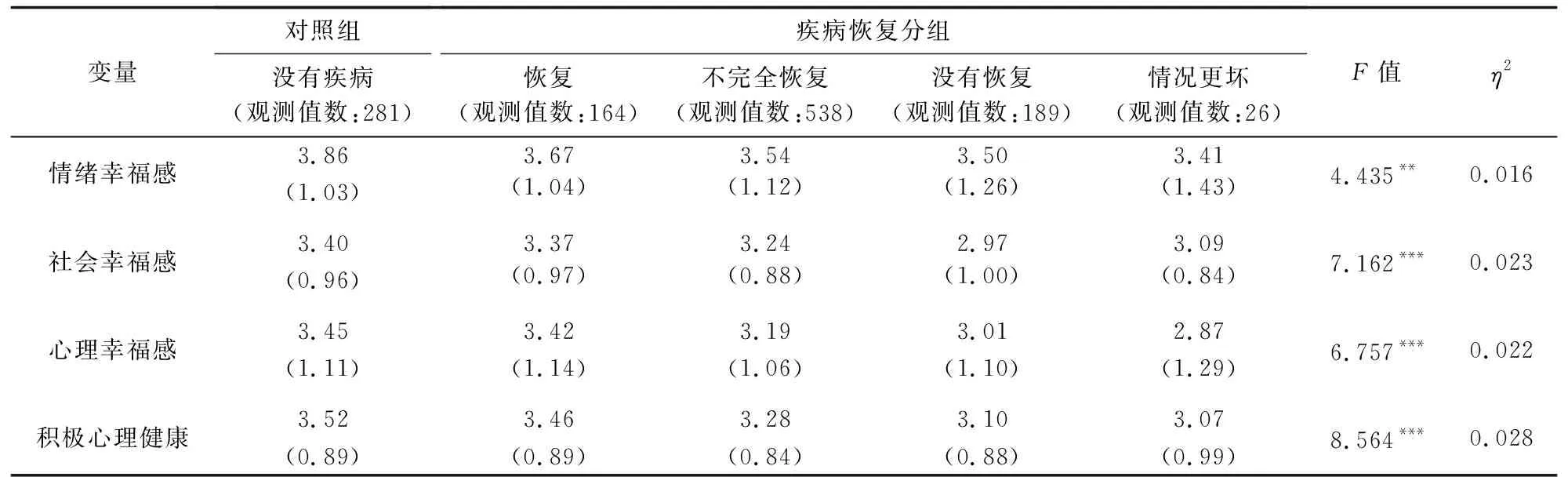

使用单因素方差分析疾病恢复组和对照组的积极心理健康水平差异见表2。四个疾病恢复情况分组和对照组在积极心理健康总体水平上存在显著差异。没有恢复组和情况更坏组在积极心理健康及其三个维度上的均分要明显低于对照组。

表2 疾病恢复分组和对照组的积极心理健康水平单因素方差分析结果

事后比较发现,除恢复组和对照组的积极心理健康得分差异不显著外,其他各组之间均有显著差异:情况更坏组的积极心理健康得分低于恢复组。没有恢复组的积极心理健康得分低于不完全恢复组、恢复组和对照组。不完全恢复组的积极心理健康得分低于恢复组和对照组。

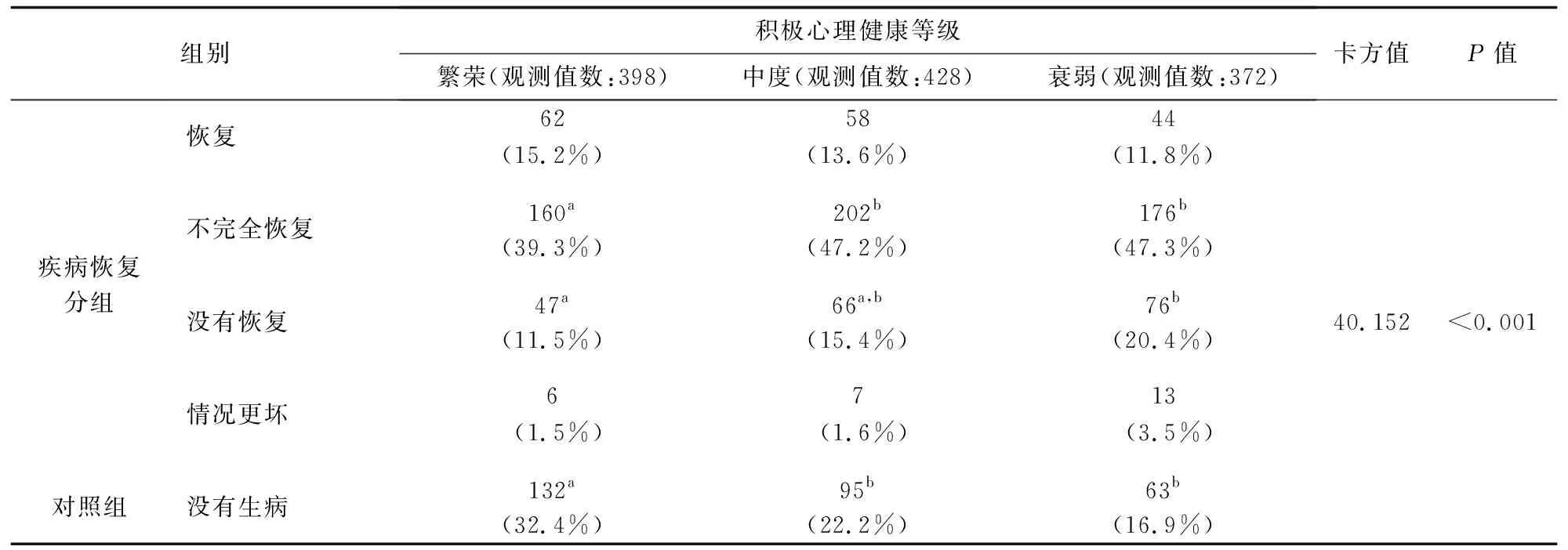

三种积极心理健康水平下老年人疾病恢复情况比较的卡方检验结果见表3。其中,卡方值为40.152,P值小于0.001,表明积极心理健康的三种水平等级存在统计学差异。进一步比较结果显示,在没有恢复组中,积极心理健康的繁荣组和衰弱组存在统计学差异;在不完全恢复组和对照组中,积极心理健康的繁荣组与衰弱、中度组之间存在统计学差异,而衰弱组和中度组之间不存在差异。在情况更坏组和恢复组中,三种积极心理健康水平等级均不存在统计学差异,这可能是因为两组人数相对较少。从积极心理健康层面来说,繁荣组的疾病恢复情况优于中度组和衰弱组。

表3 疾病恢复分组和对照组的积极心理健康等级卡方检验结果

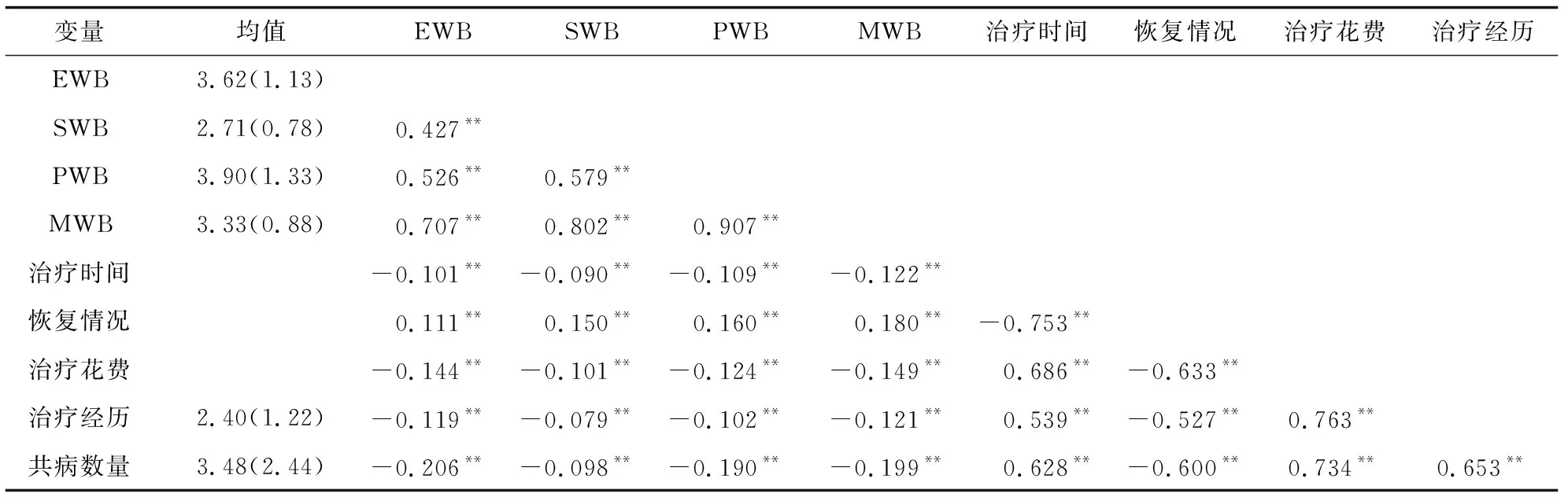

(二)相关分析结果

各变量间相关分析结果见表4。由于治疗时间、恢复情况、治疗花费为等级变量,因此使用斯皮尔曼等级相关分析。疾病治疗时间、治疗花费、治疗经历和共病数量与积极心理健康均呈负相关,且与积极心理健康的三个维度情绪幸福感、社会幸福感和心理幸福感也均呈负相关。恢复情况与积极心理健康呈正相关,与积极心理健康的三个维度情绪幸福感、社会幸福感和心理幸福感也均呈正相关。

表4 主要变量间的斯皮尔曼等级相关矩阵

(三)回归分析结果

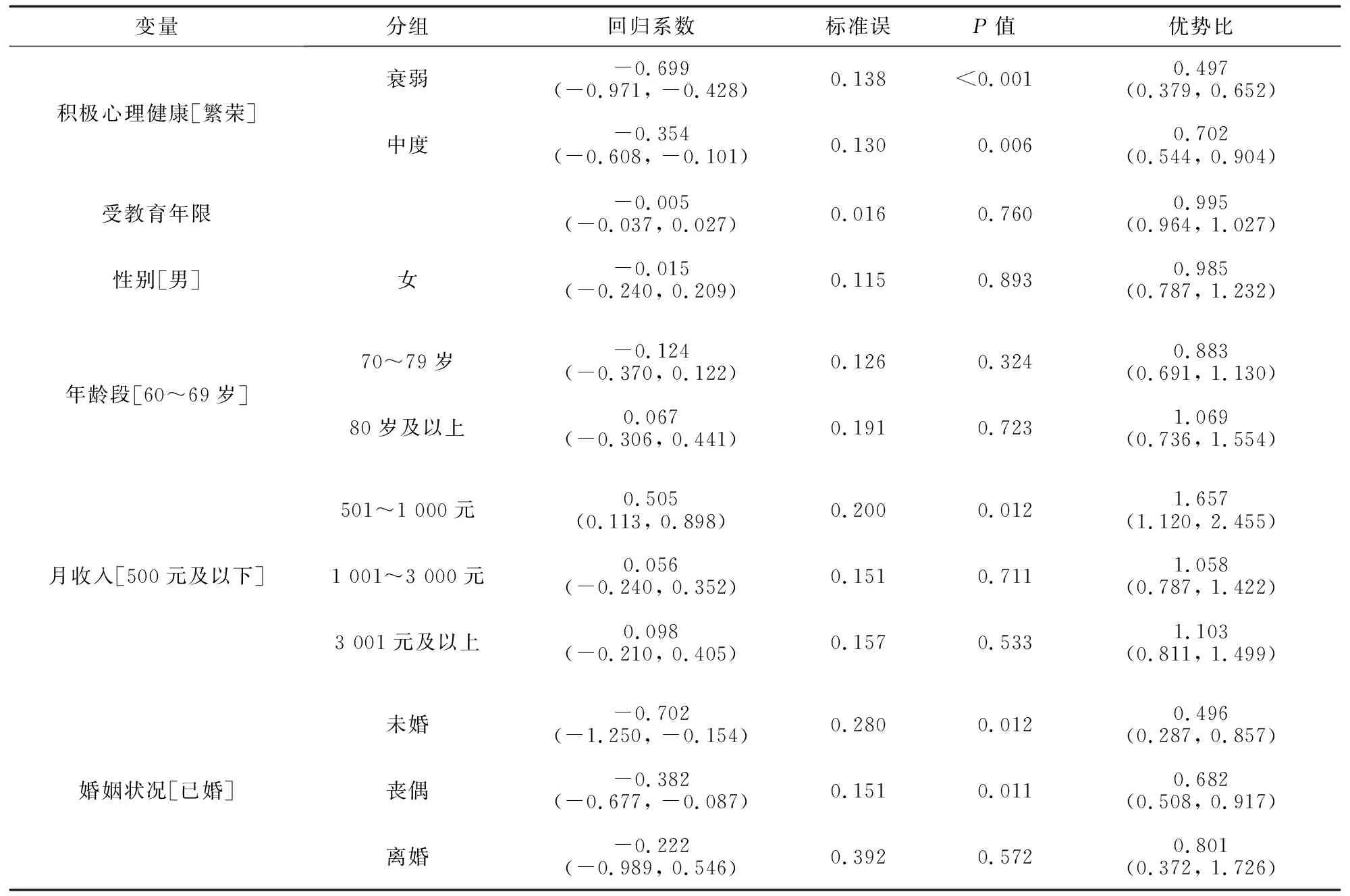

1. 积极心理健康与恢复情况

将每个参与者的积极心理健康得分分为三个水平:衰弱(languishing)、中度(moderate)和繁荣(flourishing)。使用有序多分类Logistic回归分析积极心理健康的不同水平与疾病恢复之间的关系,结果见表5。同时将受教育年限、性别、年龄、月收入和婚姻状况作为协变量加入模型。首先进行平行线检验。卡方值为25.918,P值为0.893,平行性假设成立,可以使用有序多分类Logistic分析。

表5 积极心理健康和疾病恢复的有序多分类Logistic回归结果

以繁荣为参照组,衰弱对疾病恢复的影响具有统计学意义,中度心理健康对疾病恢复的影响具有统计学意义。从积极心理健康的三个等级来说,与繁荣组相比,衰弱组疾病恢复的可能性减少将近50.3%,中度组疾病恢复的可能性减少将近29.8%。这说明,积极心理健康水平越低,老年人疾病恢复的可能性就越低,积极心理健康是老年人疾病恢复的保护因素。

在所有协变量中,婚姻状况对疾病恢复有影响。与已婚组相比,未婚和丧偶均负向预测疾病恢复状况,并且未婚者疾病恢复的可能性减少约50.4%,丧偶者疾病恢复的可能性减少约31.8%。婚姻状况是老年人疾病恢复的保护因素,丧偶和未婚对老年人的疾病恢复都存在消极影响。

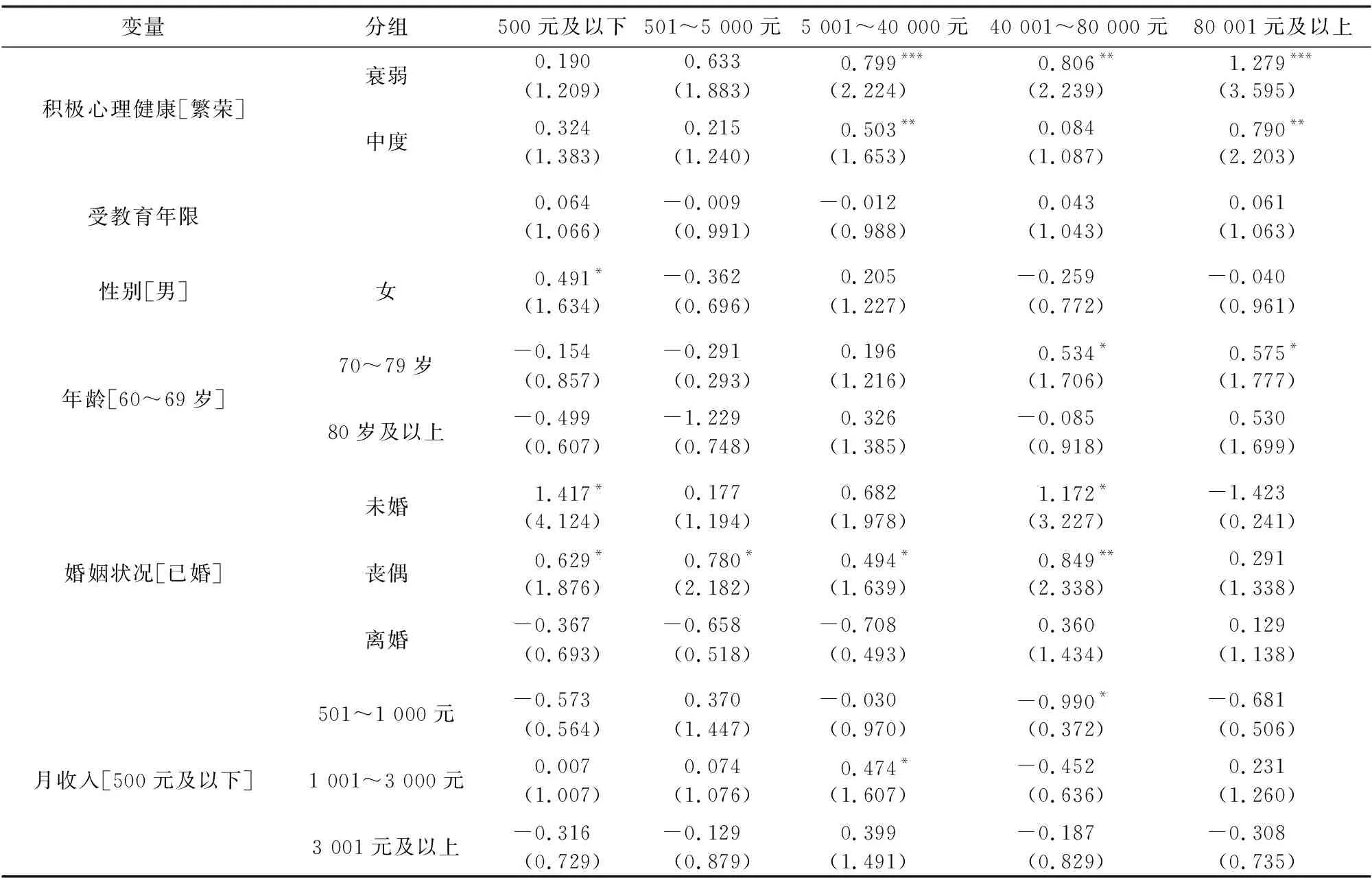

2. 积极心理健康与治疗花费

进一步分析积极心理健康对治疗花费和治疗时间的影响。在加入协变量后,治疗花费的回归模型平行线检验结果中,卡方值为25.026,P值小于0.001;治疗时间的回归模型平行线检验结果中,卡方值为68.141,P值小于0.05。平行性假设均不成立,因此使用无序多分类Logistic回归分析。

积极心理健康和治疗花费的无序多分类Logistic回归结果如表6所示。与积极心理健康水平为繁荣的人相比,积极心理健康水平为衰弱和中度的老年人,治疗花费为5 001~40 000元的可能性分别是2.224倍和1.653倍,治疗费用在80 001元及以上的可能性分别是3.595倍和2.203倍。积极心理健康在治疗花费为500元及以下和501~5 000元的组无统计学差异。当治疗花费从5 001元增加到80 001元及以上时,衰弱组优势比逐渐增大。这说明积极心理健康水平对疾病治疗花费存在一定影响,积极心理健康水平越低的人,越有可能需要更高的治疗花费,并且在一些慢性疾病或者较为严重的疾病上更明显。另外,婚姻状况对治疗花费也存在一定影响,丧偶组在四个治疗花费段的可能性,分别是已婚组的1.876倍、2.182倍、1.639倍和2.338倍。这说明丧偶作为消极生活事件对老年人的疾病恢复影响较大。

表6 积极心理健康和治疗花费的无序多分类Logistic回归结果

3. 积极心理健康与治疗时间

积极心理健康和治疗时间的无序多分类Logistic回归结果如表7所示,与积极心理健康水平为繁荣的老年人相比,积极心理健康水平为衰弱的老年人,治疗时间为1个月及以内、4~6个月和12个月以上的可能性分别为1.789倍、2.503倍和2.278倍;积极心理健康水平为中度的老年人,治疗时间为4~6个月和12个月以上的可能性分别为2.166倍和1.538倍。积极心理健康水平越低,老年人治疗时间长的可能性就越大。这说明积极心理健康水平对老年人所需要的疾病恢复时间也有影响,尤其体现在慢性疾病和重病上。此外,丧偶组治疗时间为12个月以上的可能性约为已婚组的1.956倍(见表7),而婚姻状况在其他治疗时间段的影响无统计学意义。

表7 积极心理健康和治疗时间的无序多分类Logistic回归结果

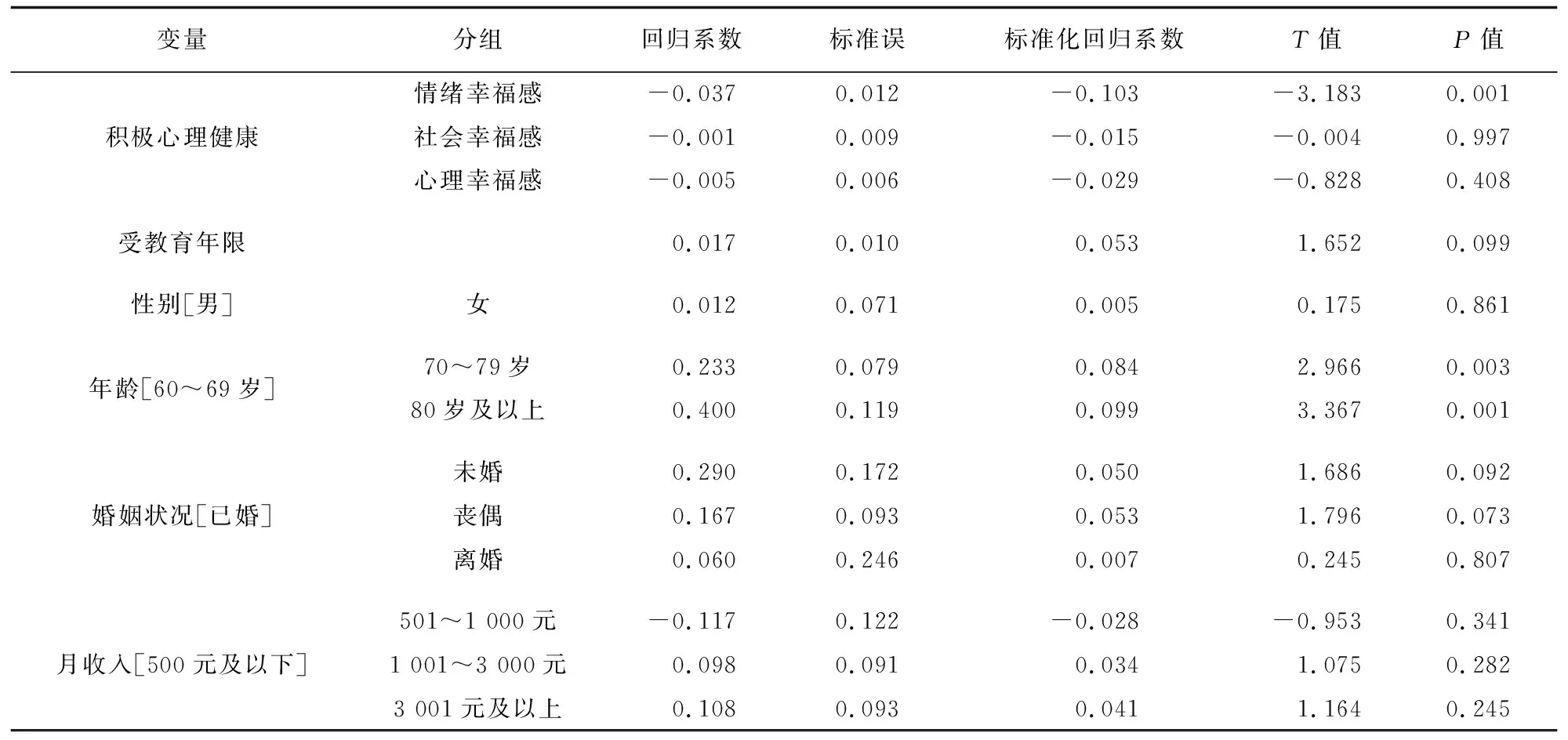

4. 积极心理健康与治疗经历

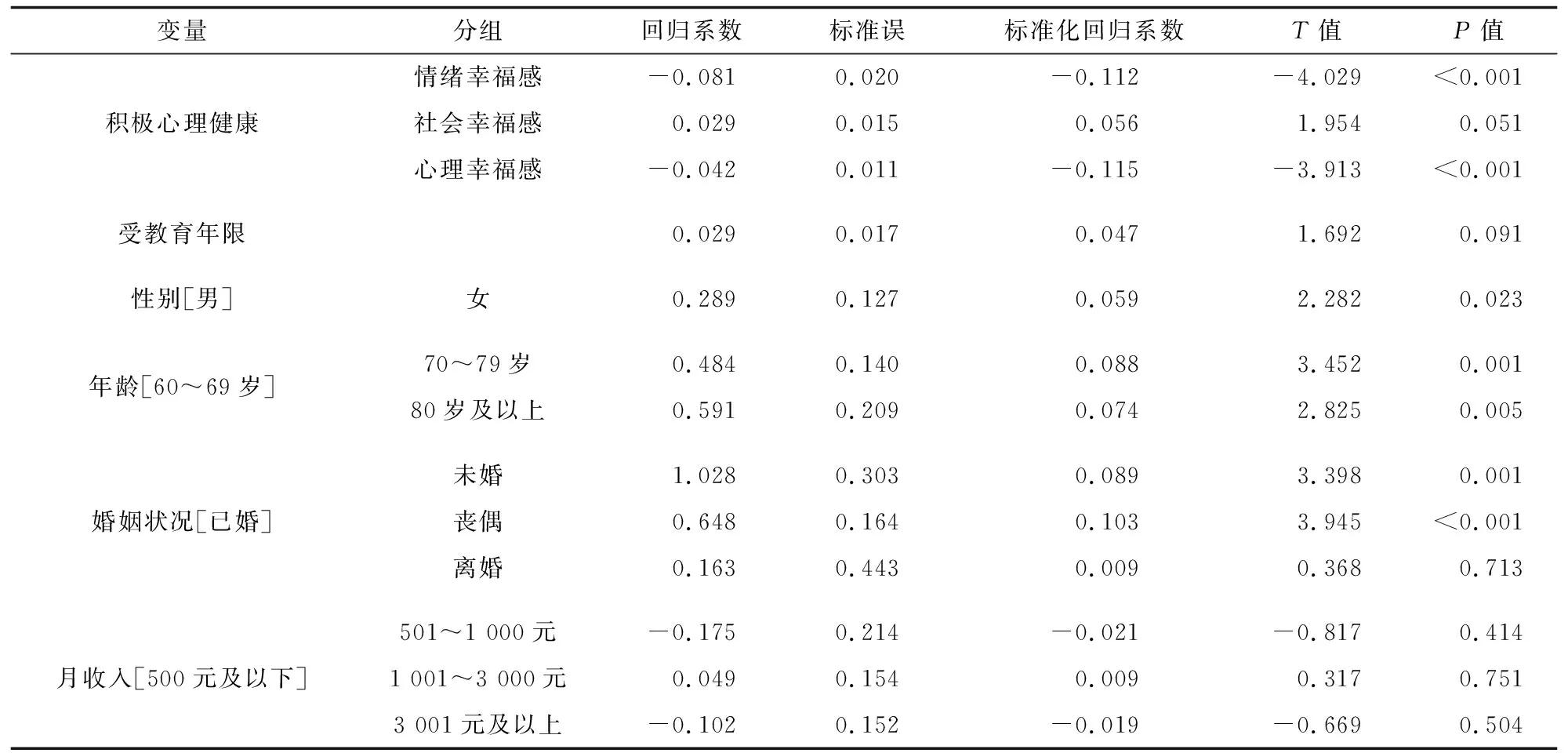

治疗经历是将每个参与者所经历过的治疗方法进行总计数。由于本研究中积极心理健康的三个维度之间的相关系数大于0.7,可能存在多重共线性,因此使用岭回归分析两者之间的关系。选用岭迹法确定岭参数K值,选取岭参数范围为0~0.5,间隔0.02进行一次计算,确定各个参数趋于稳定时对应的岭参数,最终K取值为0.02,回归分析结果见表8。

表8 积极心理健康和治疗经历的岭回归结果

结果显示,积极心理健康的三个维度中,情绪幸福感负向预测治疗经历。心理幸福感和社会幸福感对治疗经历的预测无统计学意义。这说明情绪幸福感水平越高,老年患者所需要的治疗手段可能越少。以60~69岁为对照组,70~79岁组和80岁及以上组均正向预测治疗经历,说明年龄也是治疗经历的影响因素,年龄越大,老年人的治疗经历越多。

5. 积极心理健康与共病数量

最后分析积极心理健康和共病数量的关系。考虑到共线性问题,使用岭回归分析两者之间的关系。选用岭迹法确定岭参数K值,选取岭参数范围为0~0.5,间隔0.02进行一次计算,确定各个参数趋于稳定时对应的岭参数,最终K取值为0.12,结果见表9。

表9 积极心理健康和共病数量的岭回归结果

积极心理健康的三个维度中,情绪幸福感和心理幸福感是共病数量的负向预测因素。积极心理健康水平越高,尤其情绪幸福感和心理幸福感的水平越高,老年人的共病数量就越少。社会幸福感对共病数量的预测无统计学意义。此外,性别、年龄和婚姻状况也是共病数量的预测因素。相比男性老年人,女性老年人共病数量更多;随着年龄增大,老年人患病的可能性也在增加,共病数量也越多;相比已婚组,婚姻状况为未婚和丧偶的老年人共病数量更多。

四、讨论

促进疾病恢复对提升老年人的生活质量、减轻家庭和社会养老负担、缓解医疗系统压力、实现积极老龄化具有重要意义。本文基于生物—心理—社会医学模式和积极心理理论,综合老年人身心疾病所需的治疗花费、治疗时间和治疗经历等要素,考察了老年人积极心理健康与生理心理疾病恢复的关系。研究发现,积极心理健康可能是老年人疾病恢复的保护因素,老年人积极心理健康水平越高,疾病恢复状况越好。与积极心理健康水平为繁荣的老年人相比,积极心理健康水平为衰弱和中度的老年人疾病恢复的可能性分别减少约50.3%和29.8%。这种积极效应还表现在,积极心理健康水平越高,老年人疾病恢复所需要的治疗时间、治疗花费、治疗经历就越少。

治疗时间越长反映出老年人所需要的照料时间也就越长,吃药打针和就医复诊等行为越频繁,这对老年人自身和照料者都是沉重的压力和负担。治疗经历越多,治疗花费越高,也可能意味着老年人确诊的疾病越多或越严重,这对很多老年人来说是一笔不小的经济支出。积极心理健康能够在一定程度上降低治疗时间和治疗花费,减少老年人的疾病负担,也进一步说明了积极心理健康是老年人疾病恢复的保护因素。老年人的积极心理健康水平越高,共病数量越少。积极心理健康的三个维度中,主要通过情绪幸福感对治疗经历产生影响,通过情绪幸福感和心理幸福感对共病数量产生影响。

情绪幸福感包含持续的积极生活体验和生活满意度,主要表现为积极情绪的主导。积极情绪的拓展建构理论(the broaden-and-build theory)认为,积极情绪不仅会推动个体保持兴趣和探索外部世界,主动与他人产生连结,帮助个体建设自身资源,增加自身的恢复力和社会资源的利用,还能够缓冲消极事件所带来的影响[43]。积极情绪与心血管、内分泌和免疫功能的变化有关。拥有高水平幸福感的人更能适应压力,在面临压力时,无论是情感上还是生理上,都能更快地恢复[25]。情绪幸福感对疾病的短期和长期恢复都有积极影响;情绪幸福感基线水平高的患者比基线水平低的患者有更高的恢复和生存率[44]。情绪幸福感还具有压力缓冲功能,可以通过恢复心理压力后的血流动力,减轻压力的病理生理效应,影响免疫和心血管系统,减少疾病风险[45]。

心理幸福感则是稳定的自我接纳,感到生活有目的和意义,对环境有掌控感,拥有良好的家庭和人际关系。而失去独立性、自主性,失去对环境的掌控,缺乏有意义的活动是导致老年人抑郁情绪的重要因素[46]。衰老是导致各种疾病发生的重要因素,有些疾病不可避免,有些疾病难以治愈,需要终身服药缓解,而如何对待疾病就显得尤为重要。根据Antonovsky[47]提出的有益健康模型(salufogenic model),在同样压力事件下,依旧保持健康的人倾向于采用积极的应对方式,表现为从始至终坚持一种能够应对且值得应对的信念,采取识别和分析压力源、调动资源应对压力的策略。

心理幸福感水平高的人更容易采取积极的应对方式,相比幸福感水平低的人,他们有更多的预防性健康行为,如锻炼、服用维生素、定期体检等。心理幸福感水平与应对疾病的信心和自我效能感有关,有助于进一步提升对疾病的管理和症状控制[48]。在有益健康模型中,自我认同、自尊、自我实现和社会支持等都是可被用于应对压力的重要资源,而这些正是心理幸福感的主要构成。心理幸福感健康水平高的人更倾向于以有意义的生活体验主动获得健康,遇到压力时,更多运用资源去应对,维持生理平衡、促进健康,因此,他们的共病数量更少。

综上所述,高水平的积极心理健康可能从以下方面对老年人疾病恢复发挥积极影响。一是帮助恢复心理压力后的血流动力,减轻压力的病理生理效应,影响免疫和心血管系统,减缓疾病发作;二是提升老年人对自身非健康状态的接纳程度,促使老年人在一定程度上对疾病的认识更加宽容,对疾病带来的不便,如疼痛、生活和人际关系限制有更高的忍耐态度;三是积极心理健康水平高的老年人更有可能对自己的生活感到满意,在积极的人际关系方面运作良好,能够获得所需要的情感支持和照料;四是老年人对维护健康和疾病治疗过程充分自我负责,保持健康的生活习惯和饮食,采取积极的治疗态度,那么他们更有可能少生病且更容易从疾病中恢复。提升老年人的积极心理健康水平,有利于促进他们选择有益健康的行为模式,更积极应对疾病,从而促进疾病恢复。

持续稳定的情绪幸福感和心理幸福感是老年人预防疾病的重要因素,情绪幸福感还能在一定程度上减轻治疗负担,促进疾病恢复。相比积极心理健康水平为中度和衰弱的个体,积极心理健康水平为繁荣的个体更具有功能和适应性[49]。这种积极效应不仅在成年人、年轻女性和临床样本中被证实,本文在老年人样本中也发现了这种关联。

本文还发现丧偶对老年人的疾病恢复也存在负面影响。相比已婚状态,未婚和丧偶状态预测了更低水平的疾病恢复和更多的疾病花费。许多研究认为婚姻对个体的身心健康均有保护作用,已婚老年人的平均预期寿命和健康预期寿命都明显高于无配偶老年人[50]。丧偶对老年人的认知功能和心理健康都会产生负面影响[51]。丧亲的健康后果与潜在的神经内分泌应激反应系统变化有关,特别是HPA轴。与已婚组相比,丧偶组更容易发生HPA轴失调,皮质醇日斜率明显更平,消极情绪显著上升[52]。

社会幸福感对老年人生理和心理健康的影响有限。社会幸福感主要是个体对社会的接纳、社会贡献和融合程度,而老年人退休后倾向于回归家庭,更加关注自我和家庭生活。老年人的社会参与,以体育娱乐和日常家庭生活有关的活动为主,在社会价值、社会实现层面的活动减少,这可能导致他们的社会价值感普遍降低。因此,相比社会幸福感,老年人的积极情绪、自我认知、人际关系和积极治疗等因素对疾病恢复的影响可能更重要。

本研究还存在一些局限。首先,老年人不同类型疾病的恢复速度不同,理想状况是调查老年人每一类型疾病或每种疾病的恢复情况。未来研究中,希望能够对疾病类型和不同患病群体做更细致的划分和调查。其次,本文使用了横断研究,这可能导致无法更加完整地调查老年人积极心理和疾病恢复随时间的纵向变化,更加深入揭示两者的因果关系,期望在下一步研究中能够进行列队研究,以进一步补充证据。

五、结论与启示

本文研究结论如下:积极心理健康是老年人疾病恢复的保护因素,尤其是情绪幸福感和心理幸福感的作用更明显。老年人积极心理健康水平越高,疾病恢复状况越好,并且疾病治疗花费、治疗时间、治疗经历和共病数量越少。积极心理健康能够在一定程度上减轻疾病负担,是个体从疾病中恢复的重要资源。积极心理学视角下的疾病恢复,不仅是症状的缓解或消失,而且是一个人思想、身体和精神的全面恢复。提升积极心理健康水平,可能是老年人身心保健的重要方法。

综上,本文提出提升老年人积极心理健康水平,促进老年人身心健康和疾病恢复的建议:第一,提升老年人的积极心理和身体健康素养,推广普及积极心理相关知识,结合老年大学、家庭教育、老年教育等项目,为老年人提供必要的积极心理提升培训和团体活动,帮助老年人有意识利用自身积极心理因素。第二,将积极心理相关理论与生物—心理—社会医学模式结合,探讨生物—积极心理—社会医学模式。针对老年患病群体,将积极心理干预方案与老年人的康复治疗方案相结合。重视老年人自身积极心理的发挥,提升老年人的服药依从性、治疗积极性,促进老年人疾病恢复。第三,将积极心理健康的评估和干预纳入老年人身心保健系统。鼓励监测和增强老年人的积极心理健康水平,作为老年人预防疾病、疾病治疗和康复的组合手段。这同时也是积极应对人口老龄化,最大程度延长老年人健康寿命,促进健康老龄化的重要途径。