京师大学堂藏书楼(图书馆)藏书建设述略

姚伯岳

京师大学堂成立于清光绪二十四年(1898,戊戌年),光绪二十六年(1900,庚子年)因庚子事变停办,此一时期的大学堂藏书楼可称为戊戌大学堂藏书楼;光绪二十八年(1902,壬寅年)京师大学堂藏书楼重建,至光绪三十年(1904)藏书楼改称图书馆,此一时期的大学堂藏书楼可称为壬寅大学堂藏书楼;此后直到1912年5月3日改名北京大学校,则是京师大学堂图书馆时代。京师大学堂藏书楼(图书馆)的历史贯穿京师大学堂始终,而藏书楼(图书馆)的藏书建设则是其中被浓墨重彩书写的辉煌篇章。

1 戊戌大学堂藏书楼的藏书建设

戊戌大学堂藏书楼的存在只有不到两年的时间,后期还赶上义和团进京的动荡年月。但通过有关文献记载,我们发现,大学堂藏书楼创立仅一年之后,其中文藏书即有可能已超过5万册,此外还有数量可观的西文藏书[1]。

1.1 强学会“书藏”与官书局“藏书院”的藏书

与戊戌大学堂藏书楼藏书建设有关的是在其成立之前的强学会“书藏”与官书局“藏书院”。光绪二十一年(1895)八月,维新派的主要领袖康有为、梁启超等人在北京发起成立强学会,十月改名为强学书局,同年十二月被查封,改为官办,改名为官书局,吏部尚书孙家鼐被委任为督办[2]。

强学会建立后,得到一些维新人士的白银捐款,并从英、美大使等处获赠一部分西文图书和地图、仪器,于是便在北京琉璃厂设立了“书藏”,广集图书,供人阅览。孙家鼐接管官书局后,随即在强学会“书藏”的基础上创立“藏书院”,并派专职的司事和译官收掌书籍,同时大力搜采中外图书。当时官书局藏书院的中文图书主要有列朝圣训、钦定诸书,各衙门现行则例、各省通志、河漕盐厘等各项政书,以及经史子集四部中有关政学术业之书,西文图书的数量也有相当规模。

光绪二十四年五月十五日(1898年7月3日),光绪皇帝谕令设立京师大学堂, 委派吏部尚书、协办大学士孙家鼐为管学大巨。当时兼任官书局督办的孙家鼐顺势将官书局并入京师大学堂,成为其印刷出版机构,并使用石印、铅印技术印刷图书,工部侍郎周暻为首任经理。但没有证据表明,官书局的藏书并入到了大学堂藏书楼。作为京师大学堂附属的出版印刷机构,官书局在合并后完全可以保留其原有藏书。据光绪二十七年十二月十四日(1902年1月23日)《外务部为清点官书局损失事致大学堂咨文》称:“至局中房间机器书籍,除拳匪烧毁洋文书外,损失无多[3](96)。”由此看来,官书局的藏书并没有在庚子事变中与大学堂藏书楼的藏书一起被全部损毁,中文藏书大多幸存了下来。但官书局藏书后来命运如何?迄未有人做过研究,期待今后能有人破解此谜。

1.2 通艺学堂图书馆藏书

光绪二十三年正月十一日(1897年2月12日),张元济联合陈昭常、张荫棠、何藻翔、曾习经、周汝钧、夏偕复等人集资开办了西学堂(随后由严复改名为通艺学堂),地点在北京宣武门象坊桥。同年十二月初三(1897年12月26日),张元济奏请总理各国事务衙门批准设立通艺学堂呈文获批[4]。

张元济在通艺学堂创建伊始,就高度重视学堂的藏书建设。在1897年他给时任上海《时务报》经理汪康年的多封信中,均提到请汪康年为通艺学堂捐书并代购图书资料之事[5]。据光绪二十四年九月十八日(1898年11月1日)的《国闻报》报道,通艺学堂所藏“中洋文书籍、图画以及仪器等件,亦均小有规模”[6]。当时编纂出版的《通艺学堂章程》,正文分为宗旨、事业、分职、教习、学生、修费、课程、考试、奖励、筹款、用款、议事十二大部分,在“事业”部分第三条“学堂所宜设立以资讲习者”下,列举了九项设施:“一讲堂,二诵堂,三演验所(俟有经费再议举办),四图书馆,五阅报处,六仪器房(俟有经费再议举办),七博物院(俟有经费再议举办),八体操场(俟有经费再议举办),九印书处(俟有经费再议举办)[7]。”其中讲堂、诵堂、图书馆、阅报处之后都没有标注“俟有经费再议举办”,说明都是已经实际存在的。该《章程》末尾还有三个附录,依次是《读书规约》《图书馆章程》和《阅报处章程》的全文。有专家认为,通艺学堂是近代中国最早以“图书馆”之称命名其藏书处所的教育机构[8]。

在张元济的艰苦努力下,通艺学堂办得生气勃勃,成为清末教育改革的一面旗帜,也受到支持变法的大臣和光绪皇帝的赞扬和肯定。管学大臣孙家鼐曾推荐张元济为京师大学堂总办, 并得到了光绪皇帝的批准。但随着戊戌变法失败,张元济被革职永不叙用,通艺学堂也遭停办。据光绪二十四年九月十八日(1898年11月1日) 的《国闻报》报道:“自张主政(即张元济)因罢官之后,此学堂遂无人接办。肄业各学生因八股取士已复旧制.亦各意存观望,纷纷告退。张主政因将学堂中所有书籍器具及积存余款开列清单。呈请管学大臣孙中堂(即孙家鼐)将通艺学堂并入京师大学堂,闻日前已由管学大臣派人接收[6]。”

通艺学堂对京师大学堂最实质的贡献就是其书籍器具,这也是京师大学堂藏书楼为何在开办不久即有较多藏书的原因之一。可惜这些藏书在庚子事变中与京师大学堂藏书楼其他藏书一起被损毁殆尽,至今未见有孑遗留存。

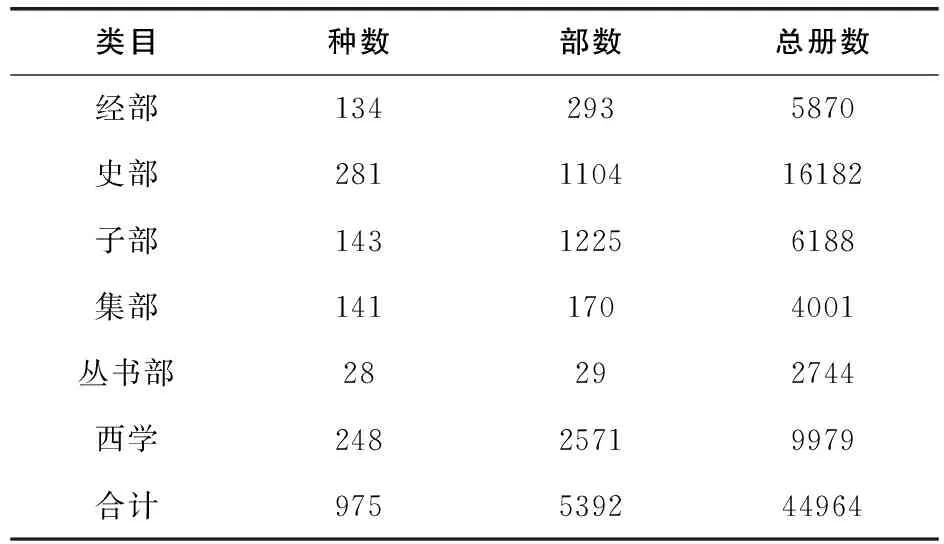

1.3 藏书楼第一任提调李昭炜时期的藏书建设

2013年,北京大学图书馆古籍编目人员在未编目古籍中发现了一部朱印刻本《大学堂书目》,是京师大学堂藏书楼第一任提调李昭炜(1840—1912)于光绪二十五年(1899)四月编纂的一份大学堂藏书目录。全书分为经部、史部、子部、集部、丛书部、西学六部,每部末尾都印有如下题记:“以上之书目大半均於己亥春到堂,以后续添另行附刊。光绪二十五年己亥清和月提调李昭炜谨记。”《大学堂书目》收录图书分类统计见表1,由于个别著录没有明确标明册数,所以无法统计,实际册数一定大于44964册,应该有将近5万册。

表1 《大学堂书目》收录图书分类统计

李昭炜于光绪二十四年(1898)八月任藏书楼提调,同时兼任官书局提调,次年五月升任詹事府詹事,短短九个月时间,藏书楼藏书即达到如此规模,可见大学堂藏书楼成立后的藏书建设是在紧锣密鼓地进行着的。

1.4 藏书楼第二任提调骆成骧时期的藏书情况

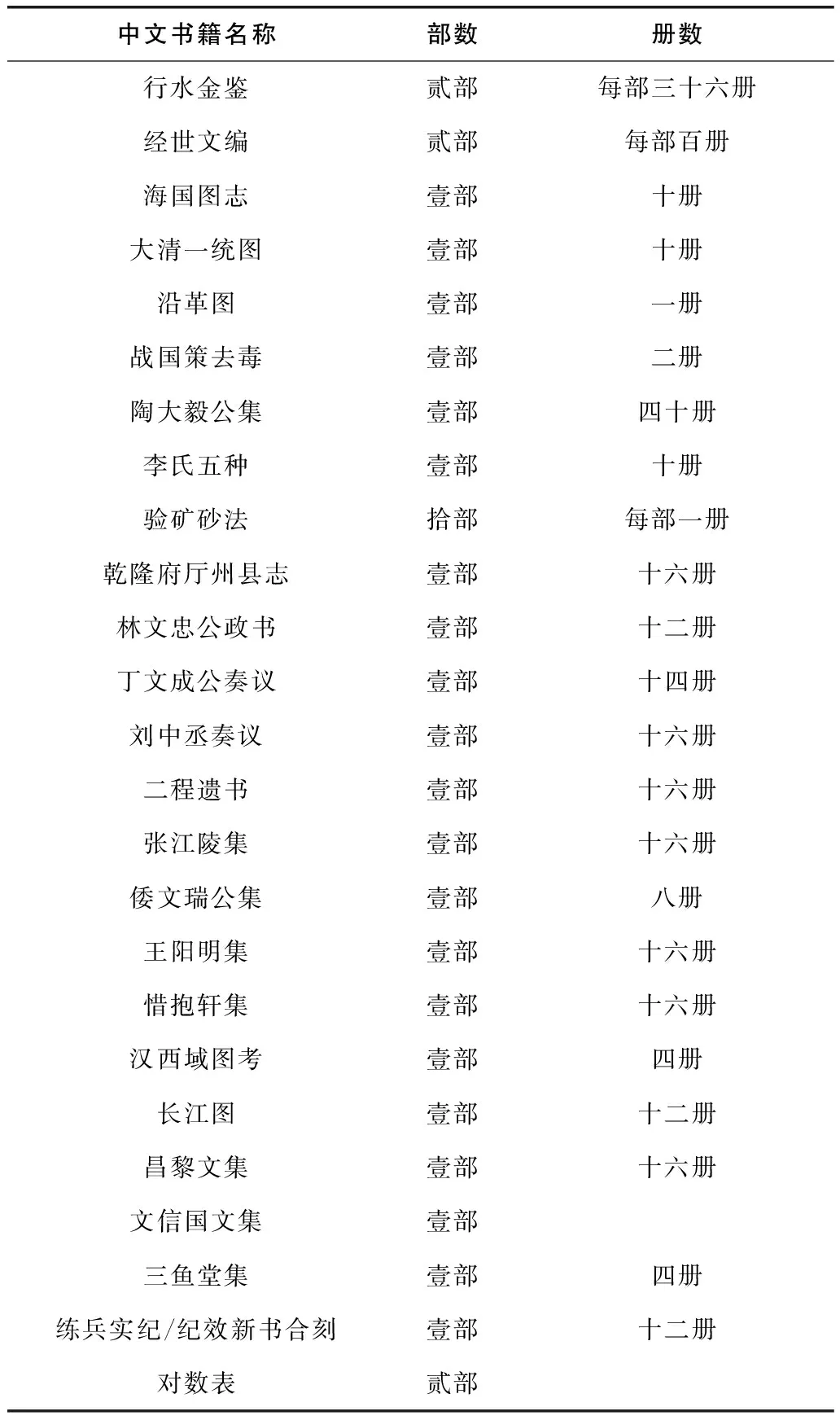

光绪二十五年(1899)五月,大学堂原稽查功课提调骆成骧(1865—1926)接任大学堂藏书楼第二任提调,直到次年七月九日(1900 年8月3日)京师大学堂暂时停办,共在职一年零两个月[9],为时不算太短。骆成骧还专门刻制了一枚“提调骆监置书”的印章,钤盖在经他之手购进的图书上,可见骆成骧对藏书楼的藏书建设也是非常重视的。中国第一历史档案馆藏有一件《大学堂藏书楼所有光绪二十五年冬季添购各种书籍价银部册数目存案清册》,即其任上所为。其中列举了《行水金鉴》等四百余册大学堂藏书楼新购置的中文书籍[10](461-462),部分内容见表2。后来在抗战期间被日本强行掠走的《中俄交界全图》,也是在骆成骧任职期间用40两银子购进的[10](543)。

表2 《大学堂藏书楼所有光绪二十五年冬季添购各种

1.5 戊戌大学堂藏书楼的西文图书收藏

戊戌大学堂藏书楼除了中文藏书外,西文图书的藏书建设也同时在紧张进行。1899年6月19日上海出版的著名英文报纸North-ChinaHeraldandSupremeCourtandConsularGazette(《北华捷报及最高法庭与领事馆杂志》)第1104页在标题ThePekingUniversity下有这样一段报道:

The usual Tientsin “reports of the closing of the Imperial University”, have, like the ass turning a Chinese mill, come round again. Meanwhile, buildings to accommodate 160 more students are rapidly approaching completion, and the first large instalment of books for the foreign library will soon be on the shelves of the great “T’sang Shu Lou”. Let us hope that it will be only the beginning of a collection fit to radiate “sweetness and light” from the “Book-storing Tower” to all the inhabitants of the University and of Peking too.

沈弘先生曾将这段英文报道翻译成中文[11]:

通常发自天津有关关闭京师大学堂的报道, 就像驴子拉磨那样, 转了一圈, 又传到了我们这里。与此同时, 可以容纳160多个学生的楼群正迅速接近完工。西文图书馆的第一批藏书即将在偌大的藏书楼摆上书架。我们希望这只是一个良好的开端, 而这批图书收藏终将从藏书楼顶上向大学堂的所有成员, 乃至整个北京城的居民, 放射出甜蜜和光明。

这段报道说明,戊戌大学堂藏书楼的西文藏书建设进展顺利,并准备好了独立的馆舍来庋藏,同时对社会开放。可惜的是,这一进程在即将完成之际,竟赶上庚子事变而不幸夭折。

戊戌大学堂有许多外文教习,其西文总教习丁韪良在庚子事变第二年出版的著作《汉学菁华:中国人的精神世界及其影响力》(TheLoreofCathyortheIntellectofChina)中说:“义和团焚烧翰林院藏书楼,将京师最丰富的图书收藏付之一炬,将京师大学堂藏书楼的藏书投入水中浸泡毁坏[12]。”

根据各种史料记载,包括丁韪良藏书在内的京师大学堂所藏西文图书确实遭到义和团的故意毁坏,而且毁得很彻底。由于这批西文书没有目录存世,所以戊戌大学堂藏书楼曾有多少西文藏书就永远是一个谜了。

2 壬寅大学堂藏书楼的藏书建设

戊戌年建立的大学堂藏书楼的藏书基本都在庚子事变中毁掉了。壬寅年重建的大学堂藏书楼几乎是在一片空白的基础上重新进行藏书的建设,所以必须多措并举,迅速见效。

2.1 征调、购访官书局印书及其他中外图书

光绪二十七年十二月初一日(1902年1月10日),上谕大学堂重新开办。次年正月初六日(1902年2月13日),张百熙向慈禧太后和光绪皇帝上奏《奏陈筹办大学堂大概情形折》,提出快速充实大学堂藏书楼藏书的诸多办法:“查近来东南各省,如江南、苏州、杭州、湖北、扬州、广东、江西、湖南等处官书局,陆续刊刻应用书刊甚多,请准由臣咨行各省,将各种调取十余部或数部不等。此外民间旧本、时务新书、并已译未译西书,均由臣择定名目,随时购取,归入藏书楼,分别查考翻译[3](107)。”

向各省官办书局无偿征调其所出版的图书,类似于西方近代开始实施的图书呈缴本制度。京师大学堂在成立之初,其藏书楼相当于当时的国家图书馆,可以无偿接受各省官书局出版的图书,直到1909年才由新成立的京师图书馆取代了其这一资格。

管学大臣张百熙的咨文其实是发到各省的行政当局,而不是直接发到各省官书局。地方上的总督、巡抚等也很配合,迅速指示本省官书局挑选图书,送交京师大学堂。如光绪二十八年十月十九日(1903年11月18日),广东巡抚缴送广雅书局出版图书100种,每种3部,共计300部[10](472);光绪二十八年十二月初四日(1903年1月2日),湖北巡抚缴送湖北官书局出版图书17箱[10](474);光绪二十九年二月初六日(1903年3月4日),浙江巡抚缴送浙江书局出版图书一次送书73种、计406部[10](477-479)。光绪二十九年四月初九日(1903年5月5日),江苏巡抚缴送江苏书局出版图书174种、图歌3种,每种4部,共计696部、图歌12张[10](476)。

湖南的做法有些特别,他们没有将该省官书局思贤书局刊印的全部图书呈送京师大学堂,而是仅选取了《地舆图说》10张、《湖南通志》6部、《湖南文徵》6部、《曾文正公全集》6部,装为6箱送上,同时还附了一个思贤书局刊印图书目录。张百熙收到这批书后显然不很满意,于是在书目中亲自选取15种,要求每种按其特意标出的4部、6部、10部不等的部数呈缴,其他各书则可以减至每种2部呈缴。这件事可以说是此次各省官书局向京师大学堂呈缴各自刊印图书的一个小插曲。

除呈缴官书局刊印图书之外,地方官员还纷纷将本地编纂刊印的有代表性的图书专门赠送给京师大学堂,以彰显其政绩。如:光绪二十八年十一月十二日(1902年12月11日),云南提督派专差黄玉成等送《云南通志》一部给大学堂[13](8);光绪二十八年十一月十四日(1902年12月13日),广东布政使差人将粤省官书局所刊《全唐文》一部带解进京送大学堂[13](8);光绪二十九年五月十三日(1903年6月8日),顺天府赠送《顺天府志》一书给大学堂藏书楼收存[13](11)。光绪二十九年四月初十日(1903年5月6日),江苏巡抚恩寿咨送《圣谕像解》100部给京师大学堂,并请分发各学堂[10](466)。

大学堂在征调各省官书局刊印的传统内容的图书之外,还大力搜访新学图书。如光绪二十九年六月,张百熙委派候选知县屠寄赴上海等处访查搜集各种新书[10](491);光绪二十九年十月,委派大学堂副总办姚锡光亲自到上海调查书籍、仪器价格等情况,以便大学堂制定采访计划、编制相关预算[13](19)。

张百熙提出的第三种方法亦即“已译未译西书”的征调也得到了具体施行。

早自光绪二十四年五月,京师大学堂就在上海开设译书局,下设编译学堂,招生60多名,每年经费二万两白银。后因庚子事变,京师大学堂暂时关闭,译书局业务也暂时停顿下来。壬寅年(1902)京师大学堂重新开办;三月,所附设之译书局先在北京开办,总办为严复。同年四月初一,又在上海开设译书分局,总办为内阁中书沈兆祉。上海译书分局每翻译完一批书,即由沈兆祉呈送大学堂管学大臣审定,决定是否印行,原书则交藏书楼典藏。从光绪二十九年四月二十五日(1903年5月21日)至光绪三十年六月初二日(1904年7月14日)一年多时间,沈兆祉多批次向管学大臣呈送上海译书分局所译之书稿及原书[13](19-22):

第一批:《学校改良论》2册,《欧美教育观》2册,《爱国心》1册,《中学矿物学教科书》1册,《垤氏实践教育学》5册,《新体欧洲教育史要》3册,《实验学校行政之职员儿童篇》3册,共17册,原书7册。

第二批:《实验学校行政法内之立法司法外政篇》4册,《泛论设备篇》2册,《格氏特殊教育学》2册,《西洋伦理学史》2册,并原书4册,共14册。

第三批:《博物学教科书植物部》2册,《美国通史》5册,《教育古典》2册,《德意志教授法》4册,《儿童矫弊论》3册,共16册,并原书4册。

第四批:《财政学》6册,《地文学》4册,《矿物学教科书》1册,《博物学教科书生理部》2册,《经济统计学》上编4册,共17册,并原书5册。

第五批:《今世欧洲外交史》上篇10册,《经济统计学》下篇4册,《天文浅说》4册,《博物学教科书·动物部》4册,共22册,并原书4册。

光绪三十年六月初二日(1904年7月14日)呈送的第五批也是最后一批。次月,上海译书分局停办。

湖北洋务译书局创办于光绪二十八年十一月,到次年九月,就译印成书11种,译成待印稿19种,局中还搜集其他翻译学塾译印之书,加上各种地图数十种,一时也蔚为大观。这些书内容包括外交、政治、教育、法律、建筑、物理、地理、语言等各个方面,大多为各级学堂所需之书,所以湖北巡抚将已译印各书及该局译印书目随时送呈京师大学堂,以便京师大学堂及时告知全国各级学堂购置。这些送呈之书随后均归大学堂藏书楼收藏。

各驻外使领馆也积极将相关图书资料送交大学堂藏书楼收藏。如光绪二十八年十一月初一日(1902年11月30日),应张百熙之请,驻美大使将所收集之美国各学堂章程共13本送交大学堂;光绪二十九年九月初四日(1903年10月23日),使俄大臣胡咨送大学堂译印《东三省铁路图》4幅、《悉毕利铁路简图》1幅[10](491);光绪二十九年八月二十五日(1903年10月15日),使日大臣蔡钧咨送《西伯利亚大地志》1部2本给京师大学堂[10](491)。

京师大学堂一直有许多外国教习,戊戌京师大学堂的外国教习以欧美人士为主,其代表人物为总教习丁韪良;壬寅京师大学堂的外国教习则多聘用日本人,其代表人物就是服部宇之吉。服部宇之吉积极参与了壬寅大学堂藏书楼外文书的采购,从欧美、日本购进各类科技图书。据光绪二十九年九月二十五日(1903年11月13日)《大学堂教习服部宇之吉采购外国图书价目单》[3](204)所载:

光绪二十八年冬领银贰千伍百两,之后由日本及西洋购各种之书。其图书随到随时将图书及其目录交付藏书楼,请其查收。今将书价开列于左:

一、本教习由德国莱府书肆所购之图书(英法德书均有)壹百四十五部、三百肆拾肆册。由德法及上海所购杂志三部,其书或一年四拾八册,或一年数册不均,各将其一年份书价均已交付。由德国所购《马伊牙百科全书》,每月出书一册,约二年方可完。今接到四册,其价亦已交付。其所余则每书到开账。以上三种其价共合银壹千六百叁拾五两,由德国及上海等运到天津或北京,运费及信费均有。

二、本教习由英国所购百科全书壹部叁拾伍册,其价银肆百两。此书分两回出书,第一期贰拾五册,已收到,在藏书楼。所余拾册中历十月可以收到。

三、太田教习回国之前,在日本所购英德书陆拾捌部、玖拾贰册,另有世界大地图五张(附说明书伍册),已开单将该图书交付藏书楼。其价银肆百肆拾捌两。

以上三项共合银贰千肆百捌拾叁两。

服部宇之吉分别从德国、英国、法国、日本等国购书,采购范围包括英法德等各类西文图书、百科全书、杂志、地图等,在不到一年时间内购书200余种、500余册,花费白银2483两,预领的2500两白银所剩无几。

大学堂藏书楼也直接通过国外书商购书,如1903年曾与德国佛克书局取得联系,书商送来各专用书目10本,供藏书楼购书参考。

图书之外,报刊的订购也是大学堂藏书楼藏书建设的重要方面。据光绪二十九年十月初五日(1903年11月23日)《大学堂藏书楼为请拨秋季报费事致支应处移会》[3](204-205)所载,该年七、八、九三个月所订购之报章共计银柒两贰钱又京钱贰佰壹拾吊,共合京足银贰拾叁两柒钱肆分,所订报刊有:《大公报》《中外日报》《天津新闻》《上海新闻》《顺天时报》《阁抄汇编》《北洋官报》及各种画报等。

总之,壬寅大学堂藏书楼藏书建设的力度很大,诸措并举之下成效显著,各地各类图书迅速大量地汇集而来,很快就超过了戊戌大学堂曾达到的藏书数量。

2.2 同文馆“书阁”藏书成为大学堂译学馆藏书

光绪二十七年十二月初二日(1902年1月10日)上谕:“昨已有旨饬办京师大学堂,并派张百熙为管学大臣,所有从前设立之同文馆,毋庸隶外务部,著即归并大学堂,一并责成张百熙管理,务即认真整饬,以副委任[3](94)。”

同文馆又称京师同文馆,建于清咸丰二年(1862),是我国官办新式学校的开始,可算是京师大学堂的前身之一。光绪二十八年(1902)十二月,同文馆归属重建的京师大学堂,成为其翻译科,次年三月又改称译学馆,曾广铨先后担任翻译科总办和译学馆首任监督。

同文馆在建立之初就注意对图书的收集。经过多年的积累,同文馆的藏书特别是外文图书,日渐丰富,并有名曰“书阁”的专门藏书处。光绪十三年(1887)的《同文馆题名录》记载:“同文馆书阁存储洋汉书籍.用资查考。并有学生应用各种功课之书,以备分给各馆用资查考之用。汉文经籍等书三百本,洋文一千七百本,各种功课之书、汉文算学等书一千本。除课读之书随时分给各馆外.其余任听教习、学生等借阅,注册存记,以免遗失[14]。”可见,到1887年时,同文馆书阁已有藏书及各类教科书3000本。

1902年同文馆并入京师大学堂后,馆址由原总理各国事务衙门院内东侧迁至东安门内北河沿(也就是后来北京大学三院的位置),其原有的“书阁”藏书也随迁至新的译学馆处,仍自成体系,并未与大学堂藏书楼藏书合并[15]。

当年同文馆系隶属于总理各国事务衙门,有单独的经费支持,购书经费也有一定保障。归并到京师大学堂之后,总理各国事务衙门不再单独为其拨款,而大学堂经费并未因此而增加,造成同文馆运行经费紧张,购书经费也难以保证。中国第一历史档案馆现存有一份京师大学堂译学馆藏教科书和教学参考书的目录,分为甲、乙、丙、丁、戊5个书柜,其中甲柜有理科书约1000余册,其他书柜也大多为洋装的文、理各类图书,也有一些古籍图书,如丁柜里存有《二十四史》等。至于这份目录是否为译学馆藏书的全貌,目前尚不得而知。

3 京师大学堂图书馆的藏书建设

1904年1月,根据新颁布的《奏定大学堂章程》,大学堂藏书楼改称图书馆。大学堂图书馆在继续接受各省官书局调拨图书的同时,也想方设法加强藏书建设。

3.1 通过各种途径购买外国图书

为了收集各种新学、西学图书,尤其是国外的出版物,京师大学堂图书馆继续请洋教习在海外购书,如光绪三十一年十月十八日(1905年11月14日),大学堂图书馆又收到服部宇之吉代购之数学、物理、动物、教育、历史五科书籍,共185部、223册[10](491-496)。

除此之外,大学堂图书馆还利用各种渠道采购外国图书,如1905年致函驻英国公使张大人:“书目想已收到。敝堂需教科书甚急,乞速购寄。寄价钱若干,得即汇大学堂斋[16]。”类似的请各驻外公使帮助购买图书的例子不一而足,北京大学档案馆现存档案中多有当年图书馆与各驻外公使关于代购图书的往来函件。

3.2 接受私人捐赠

在现今北京大学图书馆150万册馆藏古籍中,有大量来自于私人藏书。京师大学堂图书馆接受捐赠的第一批私人藏书是清末著名藏书家方功惠的碧琳琅馆藏书。

方功惠(1829—1897),字庆龄,号柳桥,湖南巴陵(今岳阳)人。父宗徽,字慎夫,官至广东清道司巡检。方功惠以父荫任广东监道知事,在广东为官三十余年,历任番禺、南海、顺德知县,代理广州粮道通判,代理潮州盐运使,曾三次代理潮州知府。因替左宗棠平西筹饷有功,被奏为道员,仍留广东任职。方氏自幼嗜书,藏书处名“碧琳琅馆”,又有“芙蓉馆”“玉笥山房”“传经堂”“芸声室”等堂号。收有潘仕成、伍崇曜、吴荣光等人藏书;又多次到日本购书,购得日本曼殊院、尾张菊地氏、知止堂乃至佐伯文库等著名藏家旧藏,时间比杨守敬至日本访书还早数年。所藏珍秘本极多,最盛时有宋本40余种、元本60余种,尤以明人诗文集为特色。“碧琳琅馆”总藏量先后计50万卷,藏书之富一时“为粤城之冠”,当时几乎可与陆氏皕宋楼和丁氏八千卷楼相匹敌。其家藏书之目录有《碧琳琅馆书目》四卷,著录其藏书3500余种;《碧琳琅馆珍藏书目》四卷,著录各类珍本约2000种。又有藏书题跋《碧琳琅馆藏书记》,收录方氏藏书题识75篇。辑刊有《碧琳琅馆丛书》收书44种,多海内孤本秘籍。清末李希圣所撰《雁影斋题跋》和《雁影斋读书记》,也是根据方氏藏书撰成的。

方功惠卒于光绪二十三年(1897)。次年八月,其孙方朝坤(1865—1902,字痴庵,号湘宾,附贡生,知府用候选同知)[17]用海船将碧琳琅馆全部藏书由海路从广州运到天津,再转运北京,存放在琉璃厂工艺局中发售,数十万卷藏书连楹充栋,占满了几十个书架。方朝坤还聘请其友湖南同乡李希圣经营整理这些古籍,李希圣据此编撰《雁影斋题跋》,为其中最善之本撰写题跋八十八篇。庚子事变,八国联军攻入北京,方朝坤弃书南逃,两年后不幸离世。光绪三十一年(1905),方功惠之子方大芝(1)寻霖主编《湖南氏族迁徙源流》(岳麓书社,2010年版)第157页载方功惠家族谱系派字为“祖德宗功大,朝荣国庆增”,则方大芝应为方功惠之子。在当时已担任京师大学堂提调的李希圣的引荐下,将售卖之余的碧琳琅馆藏书全部捐献京师大学堂藏书楼。方大芝在其所上捐赠藏书的奏折中说:“大学堂首创京师。卑职适赴引来京,躬逢其盛,观感之深,匪言可喻。每欲自效,苦于无由。继见学堂内有藏书楼一所,新出书籍收采颇富,而旧本秘册尚未完备。卑职不敏,敢引为己任,愿将家藏旧籍全数报效,藉此以开风气,而资鼓舞[18]。”时任大学堂总监督张亨嘉在光绪三十一年七月十五日(1905年8月15日)所上的《奏报知县方大芝捐书请予奖励片》,将这件事情说得更为详细:“再准总理学务处发交四品衔尽先直隶州广东试用知县方大芝捐置大学堂书籍一禀、书目一单,并咨由大学堂酌办等因,旋由方大芝将所捐各书千八百八十种共二万二千一百十七册弆送来堂。当饬书贾切实估计,共值银一万二千余两。臣查大学堂特设图书馆一所,广收古今中外书籍,以期阐发智识,扩充见闻,意甚善也。惟专恃公款购置,限于财力,每苦未能完备。方大芝独以家藏书籍捐置学堂,虽据称不敢仰邀议叙,惟查近年各省捐助学堂经费之案,均蒙优予奖励。今方大芝捐数既钜,臣未敢壅于上闻,应如何给奖,以示激劝之处出自逾格鸿慈。谨附片具陈,伏乞圣鉴训示,谨奏[19]。”

由此可知,方大芝捐送的图书共计1880种、22117册,当时约值银12000两。方氏所捐书多为古籍善本,北京大学图书馆收藏古籍善本书即从方氏捐书开始。

3.3 政府机构拨赠大部头图书

各级政府机构拨赠图书也是京师大学堂图书馆重要的藏书来源之一,其中很多是大部头的难得之书。如光绪三十年(1904)四月,大学堂由外务部领得《古今图书集成》一部,为光绪二十年(1894)上海同文书局照原大影印的石印本,流传极少,现仍完好庋藏在北京大学图书馆[20]。宣统二年二月二十六日(1910年4月5日),大学堂从学部领到《大清会典》3部,系光绪二十五年(1899)石印本,全书100卷、事例1220卷、图270卷,每部分装494册、82函,是清代五次纂修《大清会典》中最后一次的产物[15](23)。

3.4 通过各地官私途径购求图书

光绪三十四年(1908),京师大学堂筹办分科大学,而分科大学图书馆的建设是保障分科大学正常开办的重要因素。于是京师大学堂又一次开始向各省官书局求助,为即将开办的分科大学图书馆进行藏书建设。但这次向官书局求书不是免费征调,而是花钱购买。据宣统元年八月初九日(1909年9月22日)《京师大学堂咨请各省提学使购书寄京文》称:“本堂开办分科,遵照奏定章程设立图书馆,广置中外各种图书,以备学生参考之用。查江苏、江宁、江西、浙江、广东、湖南、湖北诸行省向有官书局,并省城内外各书局、书坊出售各种图书。兹特开单寄呈,敢祈照章饬购,觅便寄京,或由委员携解来京,交本堂查收……惟须九月运解到京,以为开学之用[13](40)。”

各省官书局对此求助积极响应,仅湖北官书局就拣选本局出版图书425部,装大木箱22只,送交大学堂[3](282)。宣统二年正月(1910年2月),江南官书局一次就给大学堂寄售各类图书325部[21]。1910年3月7日,江宁提学使李瑞清为购书事咨大学堂,称已将奉购书籍12箱于本年正月十九日送交金陵招商轮船局查收转运。

除了从各省官书局进书和接收捐赠外,京师大学堂图书馆还很注重采访民间书籍。在方氏赠书之后,继续通过各种方法访求民间图书,经过数年努力,购置了大量民间刻本和流散的古籍善本,其中包括一些宋元刻本、明清抄本等珍贵文献。

4 结语

据宣统二年(1910)图书馆经理官王诵熙主持编撰的《大学堂图书馆汉文图书草目》统计,截止到宣统元年(1909),大学堂图书馆仅中日文藏书就有8000余种。经查今北京大学图书馆古籍书目数据库,钤盖“大学堂藏书楼之章”藏印的馆藏古籍书目记录有994条;钤盖“大学堂图书馆收藏记”藏印的馆藏古籍书目记录有524条之多,合计1518条,这还仅是自2006年以来对北京大学图书馆近40万册未编目古籍进行原始编目后的一个统计数字。原已编目的古籍和旧平装、精装图书中,京师大学堂原藏书的数量肯定要比这个数字多得多。京师大学堂藏书楼(图书馆)收藏的外文图书数量目前还缺乏相关的统计,但从民国初年即在原图书馆西侧开设一座栋宇壮观的西文阅览室来看,其西文图书的收藏也应有相当规模。希望今后能够有人开展这项研究。

总之,贯穿京师大学堂藏书楼(图书馆)始终,藏书建设一直备受重视,成效显著,使京师大学堂以其雄厚的文献典藏而无愧于全国最高学府的称号。