中国金融稳定的地区异质性测度及其治理*

□ 王劲松 钟昌标 武文慧 余 韵

内容提要 地区金融稳定是宏观金融稳定的基础, 地区金融风险的波动及其治理将直接影响宏观金融体系的稳定。 本文基于2015—2019年省级层面的中频数据,选取来自主要风险领域的十四项基础指标合成了我国31 个省级行政区季度频率的地区金融稳定指数,刻画了造成各地区金融稳定发展异质性的重要风险特征,并揭示了其背后的风险因素。 研究发现2015—2019年,我国整体金融稳定运行趋势不容乐观,但不同省级行政区的金融稳定运行状况存在显著的空间异质性,且不同时段突出的主要金融风险也有所不同。在中国金融稳定地区异质性测度的基础上,本文提出促进地区内金融资源的空间适度集中、引导地区金融与实体经济发展水平相匹配、强化对阶段性突出风险的管控是地区金融风险治理可具体采用的三大长效措施。

一、引言

2008年爆发的次贷危机使世界主要经济体的经济金融发展水平长期处于“后危机时代”的低水平均衡状态。这引发了各国央行对资金运转“脱实向虚”的警惕和对金融稳定的重新解读和重视。如何采用有效的监管手段、构建全面的风险防范体系成为了一道亟待解决的难题。 党的二十大报告明确要求加强和完善现代金融监管、强化金融稳定保障体系。在经历了专项治理和综合治理后,我国宏观金融稳定体系风险处于总体可控的状态,金融杠杆率明显下降,金融资产盲目扩张的趋势得以扭转,不良贷款、影子银行、企业债务和房地产金融化等领域的风险均得到了遏制, 但在防范化解宏观金融风险总体取得成就的同时, 学界对我国各地区异质性现象的关注仍显不足。

近年来随着以包商银行风险事件为代表的地方性、突发性金融风险不断暴露,地区金融风险层出不穷,①引起了中央和地方政府对于地区金融稳定的关注。 地区金融稳定是宏观金融稳定的组成部分和基础支撑,在城镇化发展新时期,城市群和都市圈成为我国城市化发展的主体形态, 区域一体化进程进一步深化了地区内部城市和省份之间经济金融发展的关联度, 也使得地区内部金融风险恶化而导致一损俱损的可能性被进一步强化。在金融科技和金融创新日新月异的背景下, 金融过程的网络化和金融关系的相互渗透大大加剧了金融风险传播和扩散的速度和危害, 一旦突破可控的边界,形成跨地区传播的途径,极有可能威胁宏观金融体系的稳定。同时,各个省级行政区对金融科技和金融创新的接纳和应用程度, 各个地区之间的金融深化和集聚程度,以及金融风险的爆发领域和管控能力均呈现出显著的差异性。

党的十九届四中全会把健全现代金融体系作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。党的十九届五中全会则要求推动区域协调发展,构建区域协调发展的体制机制。防范化解金融风险是金融工作的根本性任务,而防止发生区域性金融风险则是地方金融工作的永恒主题。为充分贯彻金融在高质量发展理念下更好地服务实体经济的要求,需要地区金融稳定的坚实支撑,这无疑对地区金融风险的长效监测体系构建和风险治理能力提升提出了客观要求,也是区域一体化发展时期健全现代金融体系所面临的新挑战。

在这样的背景下,本文基于2015—2019年我国主要金融风险领域,选取了十四项基础指标,构建了31 个省级行政区季度频率的地区金融稳定指数。 并对地区金融稳定指数的时空演变特征和地区异质性进行分析, 探究背后的风险所在和治理经验, 旨在对地区金融稳定的监测和治理机制进行探索。

本文后续部分的安排如下:第二部分,围绕金融稳定指数构建、行政边界分割与地区金融发展等相关研究进行文献评述。第三部分,详细描述我国31 个省级行政区金融稳定指数构建的基础指标、合成方法和结果呈现。第四部分和第五部分是对所构建地区金融稳定指数的时空演变特征和地区异质性进行分析。 第六部分是对地区金融风险治理的长效机制进行总结。最后一部分是结论与讨论。

二、文献综述

首先,直接探讨地区金融稳定指数构建的文献相对较少。Gadanecz & Jayaram(2009)指出金融稳定分析中的一大难点就是同时满足不同金融市场数据的可得性和一致性。 而有关宏观金融稳定指数构建的研究较为丰富,相关文献主要围绕构成金融系统的诸多要素选取基础指标, 进而合成综合性的金融稳定指数。 王劲松和任宇航(2021)则依据后金融危机时期威胁中国金融稳定的主要风险领域选取基础指标构建综合性的金融稳定指数。Brave & Butters(2011)基于主成分分析法构建了美国自1973年至2009年的金融状况指数, 但该指数未能有效阐明金融市场变化对经济活动的影响渠道。 为了实现对全球不同地区金融稳定运行状况的监测,Bonaparte(2016)构建了由亚洲市场、北美市场和欧洲市场共同组成的全球金融稳定指数。 但该指数的构建主要围绕债权和股票市场,不具有综合性。欧洲央行虽然已经基于欧元区国家的宏观金融和信贷环境、金融子市场、欧元区银行部门以及非银行金融机构的运行定期发布金融稳定报告(European Central Bank,2021),且欧盟成员国如罗马尼亚(Albulescu,2010)和马其顿(Petrovska& Mihajlovska, 2013)均根据自身的具体情况构建了宏观层面的金融稳定指数。类似地,亚洲的巴基斯坦(Babar et al.,2019),以及加勒比地区的牙买加(Morris,2010)和拉丁美洲的哥伦比亚(Morales& Estrada,2010)这些小型经济体均尝试构建开发适用于本国金融体系运行实际的金融稳定指数。但面对新冠肺炎疫情的冲击, 一些国家通过超常规操作创造出了宽松的融资环境以求提振实体经济,但也因此预埋下了资本市场估值过高、债务累积和金融脆弱性进一步加强的隐患(IMF,2021)。基于以上研究的不足与新风险不断生成的事实,本文认为尝试构建能够反映金融体系各个市场和维度,具有能够不断更新、融入新的金融风险的综合性地区性的金融稳定指数依然具有重要的现实意义。

其次, 行政边界作为隐形分割的典型表现形式,分隔了不同地区的金融发展方式和水平。边界(border)不仅体现了对物理空间的分割,也成为事物之间本质或现象发生根本变化的标志线。行政边界的存在增加了两个经济系统中经济体互动的时空距离,对于资本、信息、技术、人才和管理等要素跨越边界的自由流动产生了一定的限制与阻碍作用。 这进一步影响了行政边界两侧的经济金融发展联系与空间的相互作用(任以胜等,2019),这种因为边界分割形成的影响效应也被称为边界效应(王成龙等,2016)。欧洲的经济一体化进程为研究行政边界对地区金融的集聚发展提供了良好的例证,这其中主要涉及到金融规模的增长变化,Jones et al.(2018)发现欧洲一体化进程降低了边界成本,进一步导致了新加入欧盟的成员国的FDI 数量激增,其中60%的资金量来自于欧盟的原成员国,一体化进程对于促进成员国国际资本的流入量和跨境借贷存量增长均十分显著。还有许多研究也显示一体化进程促进了欧盟的金融深度融合, 股票市场和债权市场的一体化程度和接近程度得以加深(Nurboja & Košak, 2017;Lindman et al.,2020)。从国内视角来看, 中国人民银行在各个省级行政区设立分支机构也体现了金融系统自上而下的政策执行与监管模式。反之,也意味着宏观金融体系的稳定需要依赖以行政区域为单位的地区金融稳定自下而上的支撑。

最后, 国内对金融服务业发展的研究以经济学的研究视角为主流,包括金融业与其他产业的经济技术联系和对地区经济发展的促进和推动作用(姚战琪,2005)。对于金融风险的防治和金融稳定的维护,也多止步于指数构建后的简要分析(徐国祥等,2017),尤其缺乏金融风险治理的深层原因挖掘和长效治理机制的构建。但不可忽视的一点是,金融发展脱胎于实体经济的发展, 其存在的意义也是为服务和支持实体经济的高质量发展,诸多研究已经证明金融发展与地区经济发展之间存在显著正相关关系(Levine & Demirgüç-Kunt,2001)。邓向荣和杨彩丽(2011)指出我国东中西部金融发展的极化程度与各自地区的经济发展水平呈现正相关关系。 刘华军和鲍振(2012)则利用基尼系数及其分解方法进一步揭示了1978—2008年我国31 个省级行政区金融发展显著的空间非均衡特征, 并指出组内聚合程度和组间对抗强度的不断上升成为我国金融发展空间极化程度加剧的主要原因。因此,从地区金融稳定的治理和协调发展的角度来看, 有必要厘清不同地区金融发展的空间差异、空间过程以及空间的相互作用,讨论金融发展的空间分布格局和变化规律, 分析金融体系和金融流的动态作用机制, 以求支撑和提升地区经济高质量协调发展。从金融业发展的地区空间差异来看, 我国东部地区集聚了大量优质的金融机构和金融资源(邓向荣和杨彩丽,2011),北京、上海、浙江、广东等省级行政区的金融发展指数均位于全国平均水平之上,尤其是北京和上海,堪称金融发展的“两极”。丰富的金融资源集聚、发达的市场渠道和高水平的治理能力使这两个地区的金融风险整体处于可观可控的状态。 除了传统的金融领域,近年来新兴起的互联网金融业务和数字普惠金融的普及程度也存在显著的“东强西弱”的局面(郭峰等,2017)。京津冀、长三角和珠三角三大城市群所拥有的金融资源占全国23 个城市群的50%以上,主导着中国金融业的发展(刘辉等,2013)。 以英美为典型代表的发达经济体, 在发展模式上更加侧重市场导向,经济增长和完善的制度法规使得它们能够不断产生对金融业新的需求,进一步促进金融机构与金融市场扩张, 金融制度随之发生转变。 而我国的金融发展格局与新加坡和日本较为相似, 更加强调国家在金融集聚发展中的作用,其典型特征为在人为设置制度和国家行政力量的干预下,金融体系超前产生和发展。这种政府引导市场适应的金融发展模式不仅人为地塑造了金融发展的地区差异,也影响了不同地区在风险冲击下的应对能力以及治理的效果。部分实证研究显示,国内政府干预会显著促进本地区金融资源的集中(任英华等,2010;李大垒和仲伟周,2016)。微观的县域数据实证研究也揭示了政府行政配置力量对金融资源的集聚与抑制的双重影响 (冯林等,2016)。代表“行政区经济”的省际行政边界区分了不同省级行政区之间在金融规模、金融深度上的水平(方芳和李长治,2020)。高行政级别的城市通过消息源效应会显著地促进本地金融集聚(樊向前和范从来,2016;李伟军,2011),这导致了不同省级行政区之间金融体系运行状况的差异性。

以上研究均从不同侧面反映了对不同地区金融稳定状况加以监测、维护和治理的客观要求和实践意义。具体来看,无论是金融资源的空间集聚还是已有监管体系的建立, 省级行政区划的存在都在其中起到了相当重要的分割作用,因此,本文认为我国各省级行政区之间的金融稳定状况极有可能因行政分割造成显著的差异, 有必要基于省级行政区域的划分构建金融稳定指数, 用以帮助分析、监测和维护我国的宏观金融稳定,落实好金融服务于实体经济发展的要求。 已有研究囿于数据的可得性和指标构建的选择困难, 鲜有基于主要金融风险构建省级层面的地区金融稳定指数的尝试,这也是本文致力于突破和创新的关键所在。

三、地区金融稳定的内涵与测度指数的构建

(一)地区金融稳定的内涵界定

对金融稳定的评估实际上需要通过识别和测度威胁金融稳定的潜在金融风险来加以实现。②因此,本文在参考国际货币基金组织、世界银行等国际权威组织和中国央行发布的《中国金融稳定报告》等相关研究报告对金融稳定内涵阐释的基础上,紧密结合经济发展“新常态”以来党和政府对威胁我国宏观金融稳定主要风险的科学判断并充分融合突出性的地区金融风险,对经济发展“新常态”时期我国地区金融稳定的内涵界定如下:地区金融稳定是指在某一特定的行政区域或金融经济活动联系紧密的地区内主要的金融风险, 包括地方政府债务风险、房地产泡沫风险、外部冲击风险、互联网金融风险、影子银行风险、不良资产风险、流动性风险、债券违约风险以及其他重要风险能够维持在可控范围内, 不会对构成地区内金融体系诸要素的平稳运行造成冲击, 也不会影响地区内金融市场、金融机构和金融基础设施发挥有效配置经济资源的基本功能, 即地区内部的金融风险能够得到有效治理而不至于对宏观金融体系平稳运行产生威胁。

(二)地区金融稳定测度指数的构建

1.基础指标的选取

本文依据党中央关于经济发展进入“新常态”以来对于国内关键金融风险领域的科学判断(即2014年以来我国主要金融风险主要表现为地方政府债务风险、房地产泡沫风险、外部冲击风险、互联网金融风险、不良资产风险、影子银行风险、流动性风险、债券违约风险这八个主要风险),同时还考虑了其他风险的影响,构建地区金融稳定综合指数。基于以上风险领域,本文选取相应基础指标构建31 个省级行政区2015年第一季度至2019年第四季度的金融稳定指数。

(1)地方政府债务风险。地方政府债务不仅会威胁本地的金融稳定,同时还会对周边地区产生空间溢出效应(张曾莲和王莹,2021)。政府债务风险使用省级政府债务负担率衡量,③本文采用Wind数据库统计的季度频率的地方政府债券专题数据进行核算,债务负担率越高,地方债务风险就越大。

(2)地方房地产泡沫风险。房地产开发需要大量抵押融资作为支撑, 购房需求的满足同样需要债务融资,其中蕴藏着泡沫风险。家庭部门的个人住房抵押贷款近年来快速上涨, 构成了住户部门债务的主体部分,尤其值得警惕。本文使用房地产业本外币各项贷款余额占本外币各项贷款余额总额的比重作为衡量房地产泡沫风险的具体指标,比重越高,越有可能冲击地方金融稳定。

(3)外部冲击风险。对外开放会加深地方金融系统受到外部风险冲击的不利影响。 本文采用实际有效汇率指数波动率作为外部冲击风险的宏观衡量指标,采用地方进出口总额与地方GDP 的比值作为衡量具体省级行政区的对外开放程度的指标。这两个指标的数值越大,地方金融系统受到外部冲击的风险就越大。

(4)地方互联网金融发展风险。互联网金融的发展在带来融资便利性和降低交易成本的同时也促使风险的传播和扩散更加迅速, 进一步加剧地方金融体系内部风险的联动效应。 由于网贷市场利率等直接衡量互联网金融风险的指标数据存在较多缺漏,本文采用郭峰等(2020)编制的北京大学数字普惠金融指数作为地方互联网金融发展的衡量指标,该指标综合涵盖了各省级行政区信贷业务、信用业务、投资业务等的金融数字化发展程度,能够从宏观上反映地方互联网金融的发展风险。地方金融数字化程度越高,风险就越容易积累。

(5)地方银行系统不良资产风险。银行业是地方金融体系中的核心组成部分。 本文采用地方的银行业不良贷款率衡量不良资产客观水平, 不良贷款率越高,风险越大。同时采用地方的银行业资本充足率反映地方银行系统应对不良风险冲击的准备能力,资本充足率越高,抵御风险冲击的能力越强。

(6)地方影子银行规模风险。影子银行自身规模的扩张不仅会直接带来金融风险的集聚, 还会与地方债务风险和地方房地产泡沫风险交织在一起(魏伟等,2018),且影子银行推动地方债务增长的作用存在显著的地区差异性(吕健,2014)。地方影子银行规模风险具体采用地方影子银行总资产与地方GDP 的比重衡量。 影子银行总资产由每季度的委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票加总得出,④地方影子银行的规模越大,越容易积累金融风险。

(7)地方银行系统流动性风险。地方银行业流动性风险一方面取决于地方银行业系统自身的流动性水平, 另一方面也受到全国性市场状况的影响。 因此,本文选取各地方的银行业流动性指标,具体使用各省级行政区银行业的存贷比和全国性的上海银行间同业拆借利率波动率两个基础指标加以衡量,这两个指标的值越大,发生金融风险的可能性就越大。

(8)地方债券违约风险。 自2014年债券市场出现了首例债券违约以来, 债券违约问题愈演愈烈, 各个地方的债券违约状况存在显著的地区差异, 因此本文直接选用各个省级行政区实际的信用债余额违约率作为衡量指标,违约率越高,风险越大。 同时本文基于债券与股票市场金融风险的交互溢出效应(张岩和胡迪,2017),也考察了股票市场的关联风险状况, 具体采用市盈率的季度波动率作为基础指标,波动率越高,风险越大。

(9)地方杠杆率风险。 自2008年金融危机发生以来,我国非金融企业部门杠杆率快速攀升,尤其是2015年至2019年,一直处于高位运行。⑤同时, 由于非金融企业部门内的债务具有交错关联的特征而被视为威胁地区金融稳定的风险来源(吴德胜等,2021)。 同时,近年来居民部门杠杆率的快速上涨也引起了学界的关注,⑥其上涨更有可能引发金融危机(纪洋等,2021)。地方非金融企业部门和居民部门的杠杆率越高, 潜在的金融风险越大。

在对构成金融稳定的基础指标进行正向化和标准化处理之后,本文通过主成分分析法确定各指标权重, 最后使用线性综合模型合成各省级行政区2015年第一季度至2019年第四季度金融稳定指数。

2.地区金融稳定指数合成模型的选择

本文使用线性加权综合法, 将前文所选的十四个基础指标通过主成分分析确定权重后合成一个指数, 以反映2015年第一季度至2019年第四季度中国31 个省级行政区各自金融稳定的运行变化情况。 线性加权综合模型的构建如下:

表1 我国31 个省级行政区金融稳定指数基础指标

其中,Aggregate Index 为合成的指数值;ω 为权重; z 为经过标准化处理的基础指标值。

3.基础指标数据的说明与处理

(1)研究时长与指标编制频率。 2015年是一个重要的时间节点,我国全面迈入经济“新常态”,地方政府债务、影子银行等风险都累积到了一定的程度,公司债务违约现象开始频发。 同时,兼顾各项基础指标数据的统一性和完整性, 本文构建金融稳定指数选取的时间跨度为2015年第一季度至2019年第四季度。

(2)原始基础指标数据的正向化和标准化处理。在进行标准化处理前, 需将所有基础指标统一为正向指标。 对于百分比类型的指标,使用公式N*=1-N 进行转化; 对于数值类型的指标, 使用公式N*=1/N 进行转化。在完成数据的正向化处理后,本文采用Z-Score 法对所有原始基础指标数据进行标准化处理,以消除由于数量级、单位不同而带来的不可公度性问题。 该方法的计算公式为:Z=,其中Xi为样本指标值,μi为样本数据的均值,σi为样本数据的标准差。

4.通过主成分分析法合成金融稳定指数

用因子载荷系数除以主成分各自特征值的平方根,可进一步求得因子得分系数矩阵,并结合经标准化处理后每个季度的原始基础指标值, 就可以得出前k 个主成分在每个季度的主成分得分值z1t、z2t、…、zkt。 同时,以主成分分析结果中前k 个主成分的贡献率为权重加权平均后,即可求出2015年第一季度至2019年第四季度每个季度的金融稳定综合评价得分值PFSICt:

其中,ω1、ω2、…、ωk分别为前k 个主成分各自的贡献率;z1t、z2t、…、zkt分别为前k 个主成分在每个季度的主成分得分值。

为了便于比较分析,本文将PFSICt通过Min-Max 标准化法投射到[0,1]区间上,最后求得2015年第一季度至2019年第四季度中国31 个省级行政区的金融稳定指数(PAFSI 指数)。⑦具体见图1。

图1 2015年第一季度至2019年第四季度中国31 个省级行政区金融稳定指数

四、地区金融稳定运行的时间演变特征

在编制我国31 个省级行政区自2015年第一季度至2019年第四季度的省级金融稳定指数(PAFSI 指数)的基础上,本文将使用一些尽可能简化、直观又不失严谨的统计方法对所构建的省级金融稳定指数反映出的地区金融稳定的时间变化动态趋势和空间特征进行纵向分析。

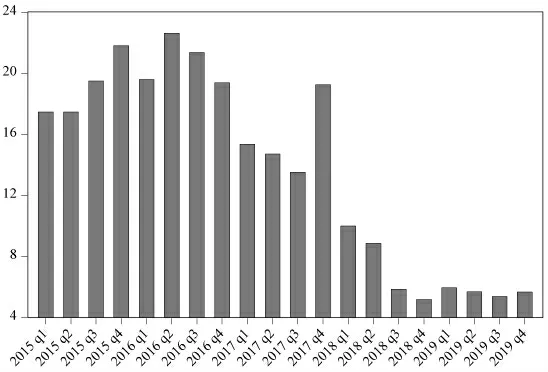

本文将经过[0,1]区间转换处理的31 个省级金融稳定指数值在每个季度均进行加总, 求得当季的省级总和值(如图2 所示)。 31 个省级行政区金融稳定状况在2015—2019年间呈现先上升后大幅下降的总体趋势。 自2016年第二季度以来,中国31 个省级行政区金融稳定指数从22.6253下降至5.6610,降幅达74.98%。 金融稳定状况整体恶化,形势不容乐观。 主要是由于2008年后累积的各项风险开始显露。在新《中华人民共和国预算法》实施之初的政策换挡期间,出现了许多非市场化的不规范操作,导致地方隐性债务明显增加;受制于我国投资渠道有限的格局, 在股市调整过程中, 大量投机资本转入房地产市场, 房价在2016年开始了新一轮上涨;互联网金融领域的信用风险事件层出不穷。 上述风险因素叠加导致我国金融稳定总体形势恶化。此后,虽然地方政府债务在严格的监管政策下得以有效控制, 但是房地产领域的风险泡沫却被进一步催化, 主要表现为家庭部门杠杆率和个人住房贷款的快速攀升,这在很大程度上造成了房地产风险“灰犀牛”的现象。在此过程中,2017年第四季度呈现出了十分短暂的反弹趋势,这与房地产调控政策的松绑有关,土地出让的松绑和房地产内需消费的释放有效维护了金融稳定。

图2 2015年第一季度至2019年第四季度中国31 个省级行政区金融稳定指数季度加总值

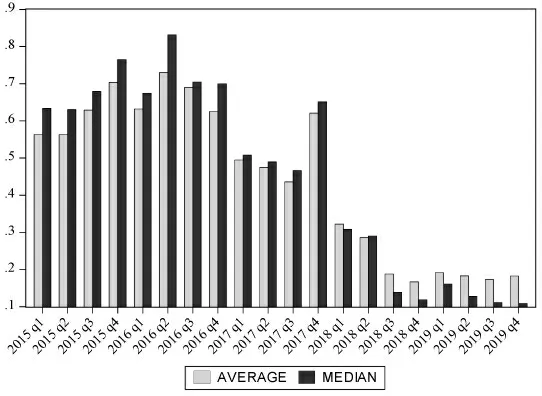

随后,本文计算2015年第一季度至2019年第四季度中国31 个省级金融稳定指数(PAFSI 指数)在每个季度的均值以及中位值。观察图3 可知,31个省级金融稳定指数的均值和中位值呈现明显的右偏分布态势, 再次说明了金融稳定运行由好转坏的总体趋势。

图3 2015年第一季度至2019年第四季度中国31 个省级行政区金融稳定指数均值和中位值

五、地区金融稳定运行的空间特征

(一)地区金融稳定运行的空间集聚性

基于本文对地区金融稳定状况的内涵定义,不难发现, 某一地理空间范围内金融稳定的运行与宏观金融政策环境、该地区的实体经济运行状况、地区的政策环境以及一体化程度具有紧密的关联。 同时, 金融发展诞生于实体经济的融资需求, 其本质是要服务于地区实体经济的发展并依赖于传统金融体系的良好运转。因此,地区金融稳定与本地区自身的金融体系运行和政策环境联系紧密, 从而地区金融稳定运行的空间集聚性可能因为行政边界的分割而被削弱。

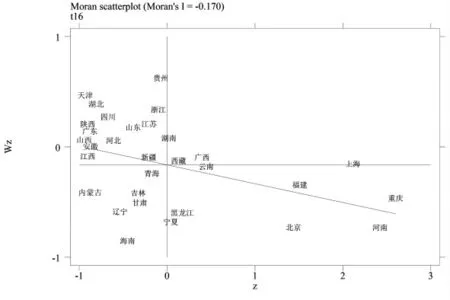

本文运用空间Moran 指数检验地区金融稳定指数的空间集聚性特征。 Moran 指数的取值范围在[-1,1]的区间内,具体地,如果指数大于0,则说明地区之间的金融稳定运行状况存在空间正相关, 即相互邻近的地区之间金融稳定的运行具有相似的发展趋势, 金融稳定运行状况较好的地区在空间上集聚在一起, 而金融稳定运行状况较差的地区也集聚在一起。 指数越大说明空间分布的正自相关性越强, 地区金融稳定发展的空间集聚强度也就越明显。此外,为了进一步考察具体省级行政区的空间依赖程度, 本文使用局部Moran 指数分析一个省级行政区与其周边相邻省级行政区金融稳定发展的空间关系。 通过绘制局部Moran指数散点图, 本文将中国省级金融稳定指数划分为4 个象限的不同集群, 从而直观地识别这一关系。由于篇幅原因,每季度的Moran 指数及散点图不进行汇报。

分析结果显示, 除2018年第一季度和2018年第四季度外, 其余时间内省级金融稳定全局Moran 指数均为负值且不存在显著的空间相关性。 2018年第一季度中国相互邻近省级行政区的金融稳定运行状况表现出空间正相关, 但是这种向好运行的相似趋势在统计意义上并不明显。 而2018年第四季度,全局Moran 指数表现出显著的空间负相关, 说明在样本期大部分时间内省级金融稳定的运行在空间上是分散的、差异较大,这提示了强化对各个省级行政区金融稳定运行差异化和针对性监管的必要性。在考察2018年第四季度局部Moran 指数(见图4)后可以发现,天津、湖北、四川、陕西等省级行政区表现出显著的自身金融稳定运行状况差于周边省级行政区的迹象。 相应地,北京、河南、福建和重庆等省级行政区则表现出自身金融稳定运行状况较好, 但被周围运行状况较差的省级行政区空间包围的迹象。

图4 2018年第四季度中国31 个省级行政区金融稳定指数的局部Moran 指数散点图

(二)地区金融稳定发展的空间异质性

我国的宏观经济格局基本上形成了以中心城市和城市群为核心的空间布局, 经济发展水平在东、西部和南、北部之间呈现出显著的地区异质性。金融发展作为经济水平的一种映射,亦与经济发展的空间异质性呈现出相似的特征。 更重要的是, 宏观金融体系的平稳运行实则取决于某一时期风险突出地区的风险处置与控制情况。因此,本文基于构建的省级金融稳定指数分析中国地区金融稳定的空间差异特征, 试图挖掘出样本区间内金融风险突出的地区, 并对背后存在的突出风险进行分析。

在2015年第一季度,金融稳定运行状况较好的省级行政区有:西藏、黑龙江、贵州、内蒙古和江苏, 金融稳定运行状况较差的省级行政区有:上海、福建、河南、重庆、天津和北京。到2019年第四季度,金融稳定运行状况较好的省级行政区有:上海、重庆、福建、河南和北京;金融稳定运行状况较差的省级行政区有:浙江、西藏、湖南、宁夏、四川、辽宁、甘肃和吉林。

1.东、中、西以及东北地区典型省级行政区金融稳定状态变化

为探究不同地区金融稳定形势变化背后的风险,本文从东、中、西以及东北四大代表性经济地区中各选出一个典型省级行政区, 分析其金融稳定运行变化的主要趋势以及威胁金融稳定的主要风险。

东部地区中, 本文选择北京市为代表进行金融稳定状况的分析。 北京市的金融稳定状况在2015年第一季度处于较差的水平, 但在2019年第四季度得到了明显的改善。 这在很大程度上得益于北京市在地方政府债务、房地产泡沫风险以及对企业杠杆的有效控制。具体来看,北京市政府债务负担率从2015年第一季度的56.02%下降至2019年第四季度的29.18%,降幅达47.91%。 房地产开发贷款占比的显著增加使北京市金融稳定指数在2017年降至样本区间内最低水平。 同时,企业部门杠杆率自2015年第一季度的78.22%下降至第四季度的62.97%。 北京市数字普惠金融指数本身就在全国省级行政区中处于较高水平, 这五年内更是有显著的提升, 这反映出北京市的金融资源配置十分丰富,在数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和金融数字化程度方面均在全国居于领先地位。 这对北京市金融稳定状况的调整也起到了极为重要的改善作用。

中部地区中, 本文选择河南省为代表进行金融稳定状况的分析。 从2015年第一季度至2019年第四季度, 河南省金融稳定状况呈现出持续改善的运行态势。 这得益于河南省企业部门杠杆率的显著下降、数字普惠金融指数的显著改善、资本充足率和流动性比例的持续提升。 河南省上市公司股票市盈率的波动逐渐趋于稳定, 企业经营走向成熟。同时,河南省房地产企业开发贷款占比长期稳定在4%左右, 房地产泡沫风险稳定可控,为河南省金融稳定平稳运行贡献了力量。总体来看,河南省是金融稳定运行平稳省份的典型代表,金融机构和金融市场都表现出趋于稳定的特征。 与河南省金融稳定走势类似的还有重庆市与东南沿海的福建省。

西部地区中, 本文选择西藏自治区为代表进行金融稳定状况的分析。 西藏自治区的金融稳定状况表现为在波动中持续下降的状态。在2015年至2019年这五年间,西藏自治区企业部门的杠杆率和地方政府的债务率都存在明显提升, 尤其是政府债务快速扩张给西藏的金融稳定运行带来了极其严重的威胁。与此同时,居民部门杠杆率也呈现出缓慢增长的态势。 虽然西藏自治区商业银行的流动性比例增长明显, 但是没有能逆转西藏自治区金融恶化的总体趋势。 结合西藏自治区的数字普惠金融状况来看, 这在一定程度上反映了西藏自治区金融资源配置严重依赖跨地区行政资源配置下的人为倾斜干预, 金融市场仍然缺乏活力。类似西藏自治区状况的还有青海省、内蒙古自治区、新疆自治区和东北地区的黑龙江省。 政府、企业或居民部门债务增长和金融市场缺乏活力是这些省级行政区金融稳定状况恶化最主要的驱动因素。

位于东北地区的辽宁、吉林和黑龙江三省,金融稳定变化趋势表现出整体恶化的趋同性, 其中以黑龙江省最为显著, 因此本文选取黑龙江省作为东北地区的代表分析其金融稳定运行状况。 首先是地方政府债务风险激增, 黑龙江省的地方政府债务负担率从2015年第一季度的约3%激增至2019年第四季度的近40%,五年增长了13 倍,成为威胁黑龙江省金融稳定运行的首要风险, 辽宁省和吉林省的地方政府债务也出现了相似的巨大增长。其次,黑龙江省级法人银行业金融机构不良贷款率自2017年以来长期维持在2%以上, 这一衡量银行系统风险的主要指标值要高于金融稳定风险管控有力的北京、上海、河南和重庆等省级行政区。影子银行资产规模不降反增、流动性比例水平不高也是威胁黑龙江省银行系统的重要风险来源。 此外,自2018年黑龙江省首次出现企业信用债券违约事件以来, 违约率呈现出不断走高的趋势。同样位于东北地区的辽宁省,企业信用债违约情况比黑龙江省更加严重。 因此未来需要对此保持足够的关注和警惕。

2.京津冀、长三角和珠三角地区的金融稳定状态变化

“十四五”时期,我国将进入城镇化高质量发展调整时期, 都市圈和城市群将成为影响经济格局发展的主导力量, 因此金融风险防治体系建设需要高度关注金融能力较高的大城市群的金融体系、金融市场的潜在风险以及其传染性和扩散性。因此,本文对三大城市群(京津冀、长三角和珠三角地区)的金融稳定运行状况进行分析,探究主要风险来源并试图挖掘金融风险治理的有效措施。

京津冀地区主要包括北京市、天津市和河北省。从总体趋势来看,北京市的金融稳定状况经历了先恶化再改善的变动趋势。 而天津市的金融稳定状况在2018年第一季度前表现为平稳运行,在2018年第一季度后则出现了明显的恶化。 河北省的金融稳定状况在2016年年底前和2018年第一季度有两次明显的回调,但是在2018年第二季度后就开始明显下降, 随后一直稳定维持在较低的运行水平。

长江三角洲地区主要包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省。其中,上海市金融稳定状况表现出明显的波动上调趋势, 充分显示出上海在调控影子银行、地方政府债务方面取得了显著的成效。浙江省和江苏省的金融稳定状况则出现了较为明显的恶化,这与两省地方政府债务、影子银行和杠杆率的风险提升有着紧密的关联。 其中浙江省主要的金融风险在于居民部分杠杆率的暴涨以及债权违约率的持续增长。

珠三角地区的金融稳定状况主要以广东省为代表。 广东省金融稳定状况恶化出现的时间在2017年初,早于周边省级行政区。 虽然广东省的企业杠杆率不高且运行十分平稳, 但居民债务的增长较为明显,地方政府债务率占比不高,但增加也较为显著。同时,其银行流动性比例显著低于长三角经济强省浙江和江苏。

六、地区金融风险的治理机制

三大经济地区是我国经济增长能力最强大的地区,同时也集聚着优质的金融资源,开发程度较高,还是新型金融科技应用最广泛的地区。三大经济区中,北京、上海的金融稳定运行展现了其对金融风险强有力的治理能力。 这些地区金融市场主要风险指标的及时监控与更新能力, 阶段性突出金融风险的调控能力, 以及对关键金融风险指标的维稳能力都是其他地区提高金融风险防范和治理能力可以借鉴的。 本文从三个视角总结出地区金融风险治理的长效机制。

(一)促进金融资源配置的空间适度集中

从地区金融资源配置的视角来看, 城市商业银行业务在某一地区的集中能够显著降低金融风险。但地理集中对风险的削弱作用并非一成不变,而是具有“U 型”作用规律,同时门限效应的存在使得这种风险弱化机制只有在金融风险低于某一水平时才能有效发挥作用。北京、上海以及部分东部省级行政区之所以取得了较好的金融风险防治效果, 与优质且丰富的金融资源在上述地区的地理空间集聚不无关系, 这也提示金融风险持续恶化的中西部省份可以从调整金融资源配置的空间布局入手, 避免金融资源在地区内部分布过于分散, 同时明确打造地区内部的金融中心或金融增长极,以达到减小风险的目的。

(二)确保金融与实体经济发展水平相匹配

从金融与经济协调发展的视角来看, 金融风险治理的目的是促进和保障地区经济发展。 不可否认, 金融集聚和金融结构提升均能够辅助地区进行经济增长的优化。 但金融体系结构需要与实体经济最优产业结构相互匹配, 才能在有效控制金融风险的前提下充分发挥其体系功能, 切实促进实体经济发展。作为实体经济发展的镜像,金融经济中突出的地方政府债务风险、房地产价格泡沫化风险、影子银行风险、高杠杆率风险和企业信用债务违约风险的积累均与各个地区经济运行中长期内在矛盾的激化存在密切关联。换言之,地区金融风险的产生是由于部分地区注重金融体系的运转而忽视了实体经济发展因为增速下降产生的产能过剩、盲目扩张和粗放增长等客观事实,超越式的发展打破了金融与实体经济相匹配的格局,这对于中西部地区的金融风险治理具有启示意义。

(三)强化对阶段性突出金融风险的持续监管和治理

从防止具体领域金融风险的视角来看, 不同于流动性风险、不良贷款风险等传统性的金融风险,经济“新常态”以来对金融体系产生重大冲击的风险如影子银行风险、地方债务风险、互联网金融风险、居民部门杠杆率风险均呈现出在某一时间阶段特别突出乃至集中爆发的特征, 同时这些风险在不同地区之间存在显著的差异。因此,各地区对于本地区内阶段性关键风险的治理成功与否将直接决定该地区金融稳定的整体走势。

七、结论与讨论

本文基于我国在央行统一领导下省级行政区域分割的金融监管体系特征, 并依据党中央对于国内关键金融领域新变化、新风险的科学判断,提出2015年以来我国主要金融风险主要表现为债务风险、房地产泡沫风险、外部冲击风险、互联网金融风险、不良资产风险、影子银行风险、流动性风险、债券违约风险和杠杆率风险。基于以上风险领域,本文选取相应风险基础指标构建31 个省级行政区2015年第一季度至2019年第四季度的金融稳定指数。研究发现,样本期内我国整体金融稳定运行趋势不容乐观, 但不同省级行政区的金融稳定运行状况存在明显的空间异质性。

本文主要的贡献主要体现在以下几个方面。其一,成功构建了能够有效监测和分析我国金融稳定运行中观层面的系统性综合指数体系(PAFSI指数),该指数能够为央行金融监管当局和各省份金融稳定监管部门的调控政策提供决策依据。 其二, 省级金融稳定指数基础指标的选取充分考虑了我国经济进入“新常态”以来呈现出的突出风险特征, 指数构建充分遵循了科学性、扼要性的原则, 能够在综合指数中体现季度主要风险特征的变化与冲击影响。其三,省级金融稳定指数的构建过程提供了一套科学的方法, 具有重复性和可操作性, 既可以根据后续金融风险的变化做出灵活调整, 也能够为相关实证研究提供基础数据。 其四, 基于构成地区金融稳定指数的各风险领域和其中的地区异质性有针对性地提出了地区金融风险治理的具体措施。

我国的宏观金融稳定状况总体可防可控,但对于局部地区某个时段以爆发式呈现的金融风险要引起足够重视、保持高度警惕、贯彻持续性监管。 经济发达地区的金融资源配置灵活性较为充足,监管披露制度也相对完善。 而中西部地区,尤其是部分西部省级行政区的金融资源配置高度依赖行政力量的干预,因此面对金融市场变化,其反应具有滞后性、缺乏灵活性,未能及时妥善地处置突发风险。对此,应坚持市场在要素资源配置中的决定性作用, 保持金融资源配置与实体经济发展需求相适应,不做超前配置和规划。同时鉴于家庭资产重仓房地产市场的事实, 家庭部门债务与房地产领域风险“灰犀牛”之间的风险联动效应值得警惕,需要在坚持“房住不炒”的基础上逐步剔除与普通商品住房捆绑的优质教育资源等, 使住房回归其居住属性,并通过构建包含保障性住房、普通商品房和高档商品住房在内的城市住房供应体系,从根本上化解家庭部门和房地产领域的风险。

注释:

①2019年5月24日, 包商银行因出现严重信用风险,被人民银行、银保监会联合接管,成为中国金融发展史上的一个重大事件。 主要原因是新增不良贷款压力的持续增加以及公司监管治理的严重缺失。

②见国际货币基金组织历年发布的《全球金融稳定报告》,网址:https://www.imf.org/en/publications/gfsr。

③债务负担率为年末债务余额与当年政府综合财力的比率,是衡量债务规模大小的指标。 国际货币基金组织确定的债务率控制标准参考值为90%~150%。

④类似的计算方法可见于:穆迪公司《中国影子银行季度监测报告(2020)》,网址:https://www.moodys.com/research/Cross-Sector-China-Quarterly-Shadow-Banking-Montior-Mar-2020-Slides--PBC_1222168?lang=zh-cn&cy=chn。

⑤国家资产负债表研究中心公布的宏观杠杆率显示,我国非金融企业部门杠杆率在2009年第一季度突破100%的水平后持续上涨, 并于2015年第三季度突破150%,此后虽然增速减缓,但一直维持在这一水平之上,网址:http://114.115.232.154:8080/。

⑥见国家金融与发展实验室发布的《2020年度宏观杠杆率》相关数据,网址:http://www.nifd.cn/SeriesReport/Details/2540。