广东量子信息产业创新发展现状与对策研究

阳 璐, 方亦茗, 贺曦子君

(广东省科技图书馆(广东省科学院信息研究所), 广州 510070)

近年来,量子科技已上升至国家战略,“十四五”规划明确提出在量子信息领域组建国家实验室、实施重大科技项目、谋划布局未来产业、加强基础学科交叉创新等一系列规划部署[1]。量子信息技术作为新一代信息技术,具有重大科学意义和战略价值,将引领新一轮科技革命和产业变革方向[2]。随着量子科技领域的飞速发展,目前已形成量子通信、量子计算、量子测量3个主要应用领域[3]。其中,量子通信产业化进程较快,而量子计算和量子测量等领域均处于产业探索的起步阶段。

广东作为改革开放的前沿阵地,将量子信息产业作为前瞻布局的战略性新兴产业,在量子信息领域已初步建立了具有一定研发和生产规模的产业体系。但仍存在量子信息产业研究成果不足、产业技术应用生态有待进一步培育、产业配套支持政策少等问题。由此,本文从产业生态、产业创新及产业政策3个维度对广东量子信息产业发展情况进行分析,结合广东自身发展短板,针对性地提出广东量子信息产业实现高质量发展的政策建议。

1 广东量子信息产业创新发展现状与特征

1.1 量子信息产业生态体系逐步构建

广东正结合产业发展需求积极构建量子信息产业生态体系。在量子通信领域,通过引进国内头部企业分支机构和省内研究机构孵化模式,不断增强地区企业实力,上游、中游、下游均有较为活跃的企业。依托紫光同创加速FPGA(field programmable gate array,现场可编程门阵列)芯片国产化发展,填补了国内在千万门级高性能FPGA领域的空白,牢筑上游优势地位;依托国腾量子等本地企业,以及国盾量子、问天量子、国科量子等引入企业,实现量子通信上游核心设备、中游系统平台和建设运维环节一体化布局;下游肇庆高新区量子政务示范网、粤港澳量子通信骨干网的建设都推动了量子保密通信行业产业生态加快形成[4]。在量子计算领域,深圳形成了量子计算发展热区,科技巨头与初创公司并进,迈入国内量子计算产业发展的第一梯队。腾讯、华为等科技巨头主要采取与科研机构合作或聘请领军科学家模式,成立量子实验室,在量子计算硬件、软件算法、云平台及应用服务等方面进行布局。初创企业量旋科技由深圳量子科学与工程研究院孵化,重点依托实用型超导芯片量子计算机和核磁共振量子计算技术进行产业布局和发展,推动广东省量子计算产业化进程。

同时,广东通过充分发挥产业联盟作用和企业优势,推动量子信息产业发展和产业生态培育。其中华南量子科技与卫星通信产业创新联盟、广州市量子密码与信息安全产学研技术创新联盟、湾区量子联盟等战略联盟相继成立,对促进广东省量子科技前沿技术交流、产业培育与推动政产研学资深度融合发展具有重要意义。行业巨头华为多次举办量子计算开发者大赛和量子编程黑客松比赛,成为广东量子信息产业生态培育和推广的重要舞台。

1.2 量子信息产业创新优势逐渐显现

华南师范大学、南方科技大学等广东高校科研机构已经在量子计算领域实现了相关技术突破,如调控量子点/超导量子线路中的相互作用哈密顿量、首次在块体碲化锆材料上观测到三维量子霍尔效应等。广州市也已经成立量子密码与信息安全产学研技术创新联盟,以企业、高校、科研院所为主体,主要合作从事科研活动及科研成果落地转化,进一步提升量子密码产业技术创新能力。

相较于安徽的量子计算双创平台和江苏的量子感知产业园,广东的“量子谷”、粤港澳大湾区量子科学中心在建设规划上具备一定的前瞻性优势,不仅贯穿量子信息上中下游的全产业链条,而且将联合港澳地区的高校,建设跨境科研大平台,促进重大科技协同攻关,形成“一国两制”下的科教融合发展新路径[5]。

1.3 产业政策部署协同性高、重点任务明确

在量子信息产业总体布局上,广东省政府对产业的整体建设做了顶层设计,不仅将区块链与量子信息产业集群列入战略性新兴产业集群,还从技术创新、产业应用、产业生态、协同创新等角度提出全省量子信息产业发展目标,同时还将量子信息产业作为加快数字化发展与制造业高质量发展的重要部分重点推进,为产业发展奠定了良好的基础。广州、深圳作为广东量子信息产业发展的重点城市均布局了量子信息产业相关政策文件,省市两级总体协同率达到100%,呈现了重点城市贯彻落实省政府量子信息产业部署情况良好的局面。其中,广州从攻克关键核心技术和加快推进产业化进程两方面展开量子信息产业培育工作。深圳不仅将量子信息产业纳入“十四五”规划纲要之中,更是从金融支持和市场主体培育角度助力量子信息产业发展。

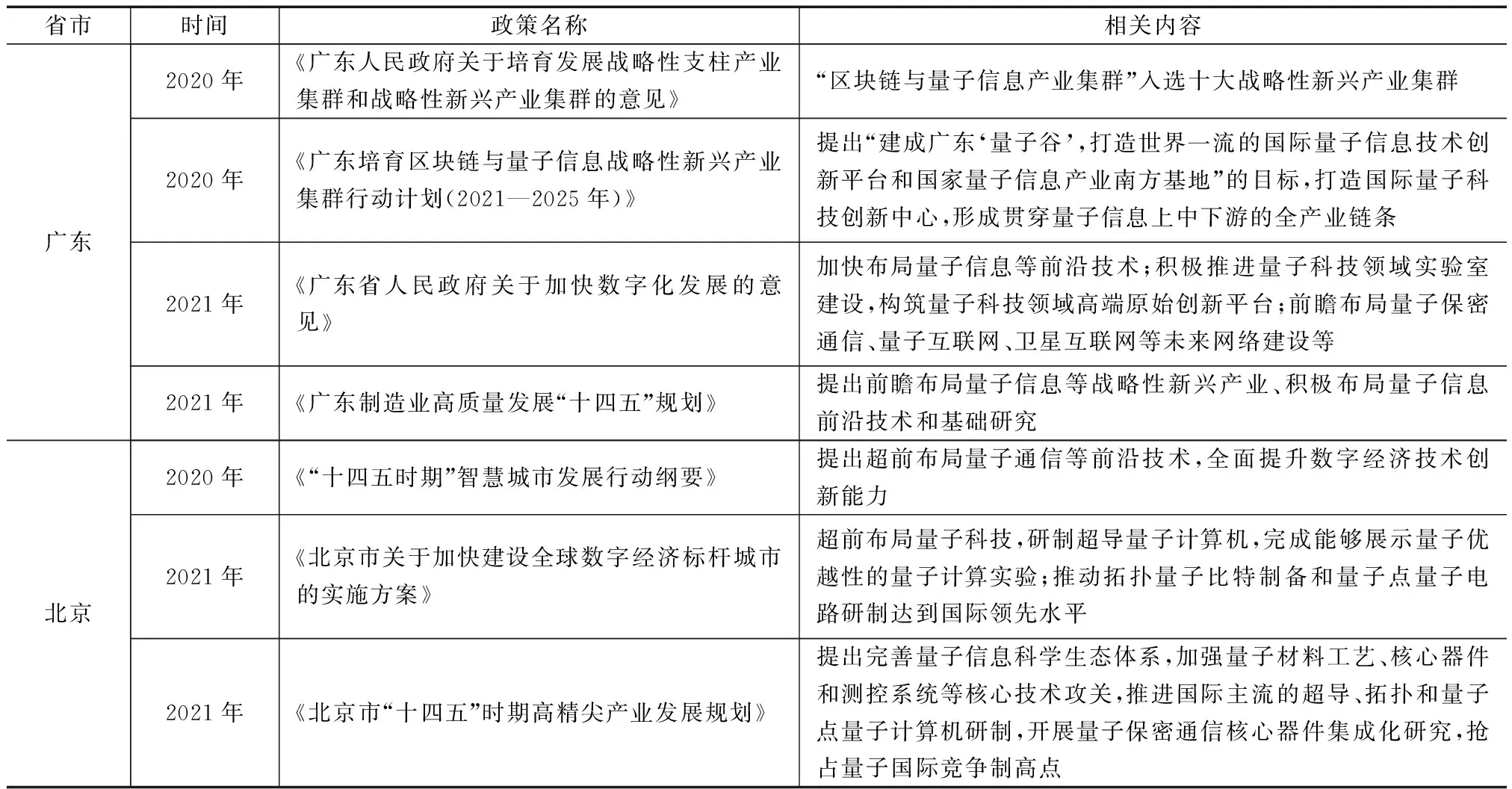

如表1所示,对比分析代表省市量子信息产业相关政策发现,北京、上海、安徽3省市虽都在争先布局量子信息产业,但由于目前量子信息产业整体仍处于培育起步阶段,政策内容还在探索过程中,因此多呈现“一笔带过”的特点。广东为加快打造全国量子信息产业高地,发布了《广东培育区块链与量子信息战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025年)》。与其他省市地区的量子信息产业政策相比,该《行动计划》不仅围绕发展目标制定了七大重点工程,指明了产业发展重点,还明确了各项任务措施的行政主体,有利于厘清工作职责,提高落实效能,确保任务落实到位。

表1 全国代表省市量子信息产业政策

续表1

2 广东量子信息产业发展面临的挑战

2.1 量子通信产业化发展进程较为落后

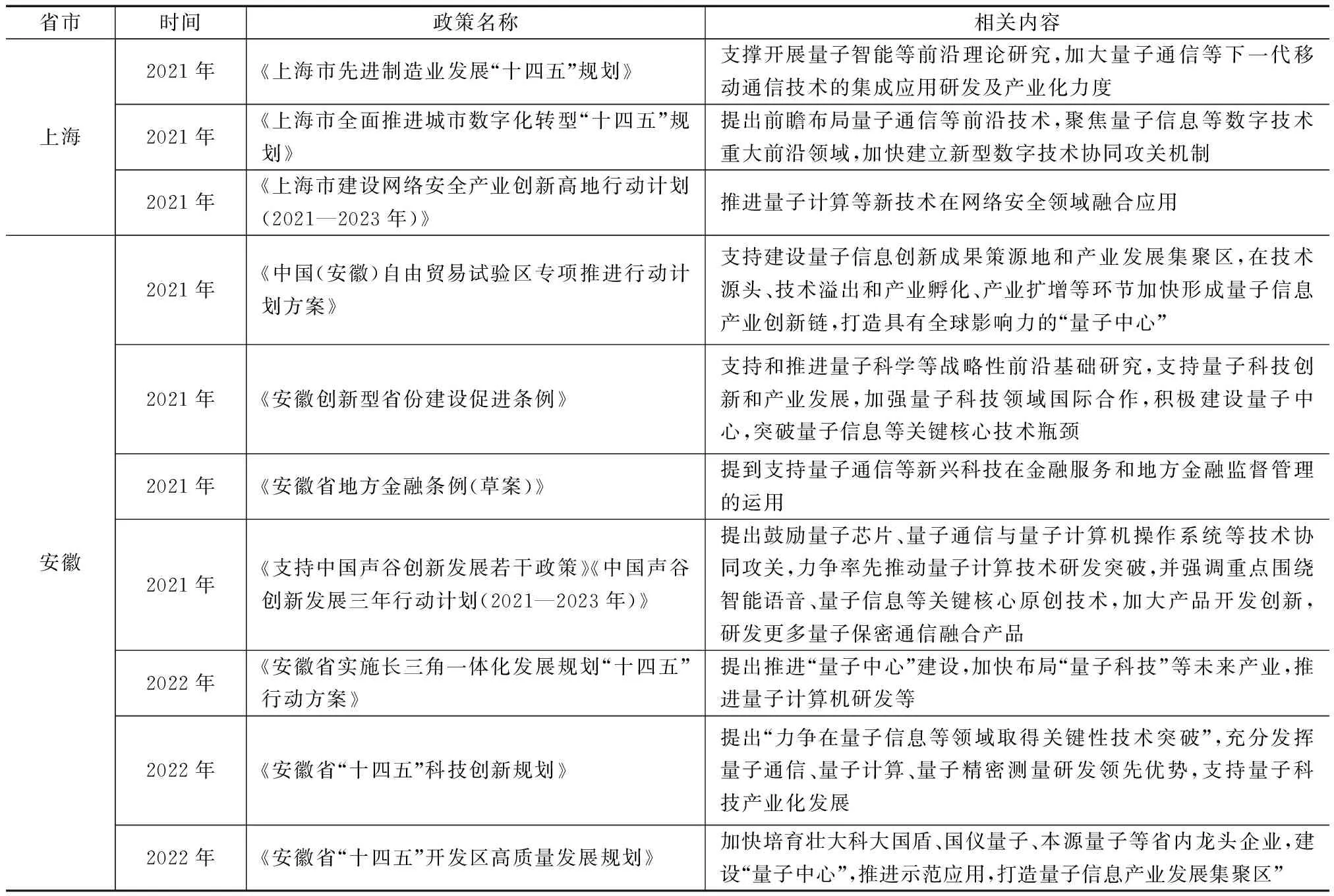

如表2所示,截至目前,国内已逐步建成“京沪干线”“武合干线”“沪杭干线”“宁苏干线”,而连接广东的“汉广干线”仍处于规划建设中,距离骨干网络建成尚有很长距离。在城域网建设方面,北京和安徽早于2009年已经开始量子通信区域网络建设,然而广东于2020年正式提出粤港澳量子通信骨干网建设规划,2022年完成广佛肇量子安全通信示范网(粤港澳量子通信骨干网一期)建设,肇庆高新区量子政务示范网尚在建设中,相较于北京、上海、安徽等省市,广东基础设施建设滞后一定程度上影响了全省量子通信产业化发展进程。

2.2 产业生态有待进一步统筹

2018年安徽量子科技核心企业本源量子牵头发起建立了国内首批量子计算产业联盟,成员企业(单位)涉及金融建模、海洋超算、轮船制造、传感应用、人工智能、低温制冷、生物科技、大数据等领域,具有较强的行业影响力,有力地推动安徽量子信息产业走在全国前列。与处在量子信息产业发展第一梯队的安徽相比,广东量子信息创新主体之间尚未建立长效联动机制,尚缺少产业影响力强的行业机构、学会组织等,亟待加快量子信息技术规模化与集团化协调发展步伐,优化资源配置,形成良性竞争格局。

表2 中国量子保密通信网络建设情况

续表2

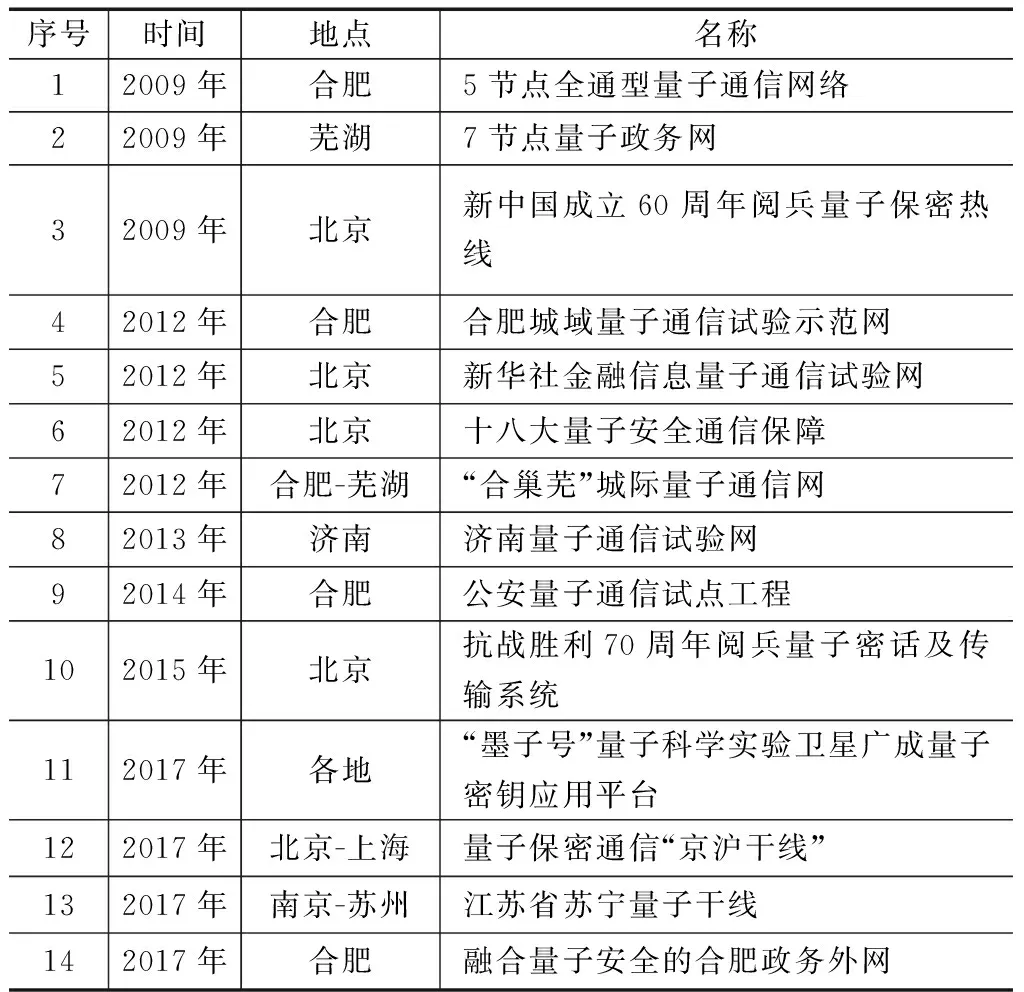

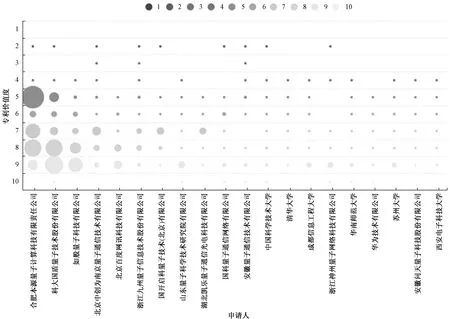

图1 全国量子信息专利申请人专利数量

2.3 专利申请数量和申请主体较少

广东与安徽、北京和上海等省市相比,量子信息专利申请方面还存在一定差距。如表3所示,安徽专利申请数量居全国首位,高达1 190件,广东申请数量约为其1/4。如图1和图2所示,全国专利申请人排名前20的机构中,安徽的申请人占比高达25%,北京占比20%,江浙沪共占比25%,广东省内仅有华南师范大学、华为入围,其中合肥本源、科大国盾、如般量子的专利价值度较高,华南师范大学、华为的专利价值度较低。整体来看,广东量子信息专利申请数量较少,申请主体单一,整体研发实力较为薄弱[6]。

表3 全国代表性省市量子信息专利申请数量及排名

图2 全国量子信息申请人专利价值

2.4 学科人才和领军人才数量不足

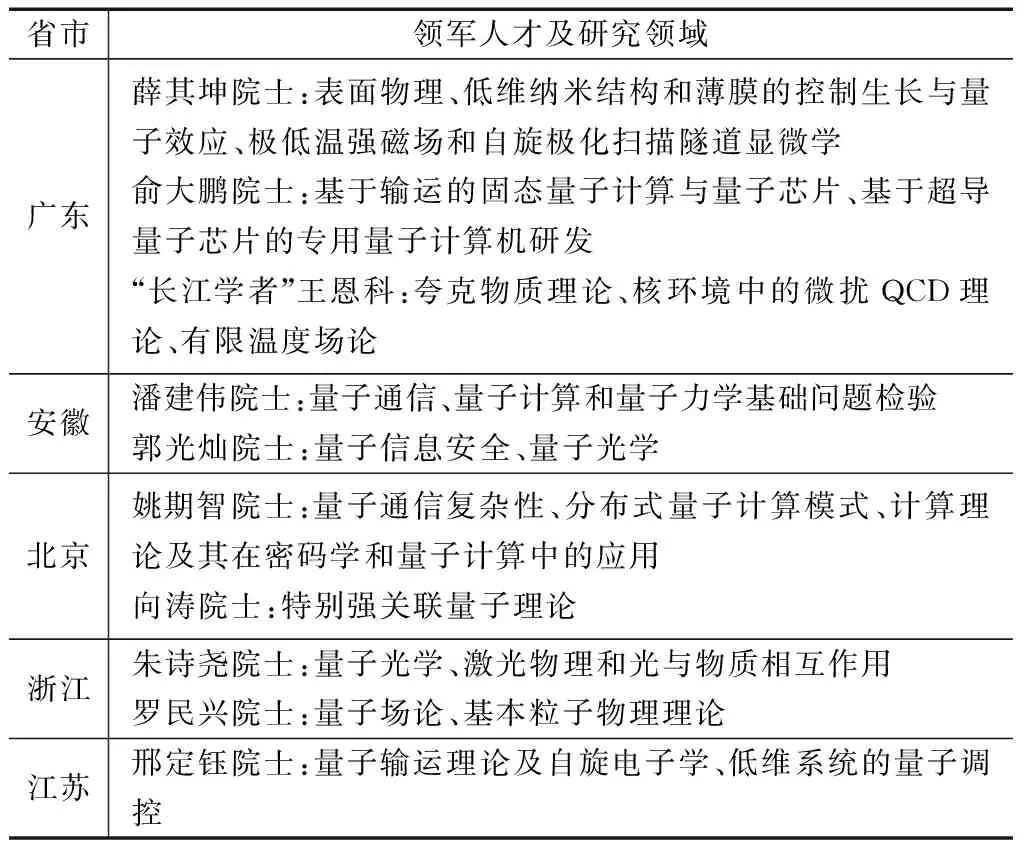

在量子信息学科人才方面,清华大学、复旦大学、中国科学技术大学先后在物理学院设立量子信息科学本科专业,增设一批量子信息专业课程,而目前广东省内高校仅招收量子信息专业方向的硕士和博士,包括中山大学量子物理与天文学院、华南理工大学物理与光电学院、华南师范大学物理与电信工程学院、南方科技大学物理系,本科生教育方面有所欠缺。在量子信息领军人才方面,如表4所示,安徽、北京、江浙地区的本土院士团队数量较多,在量子通信、量子计算领域的研发实力和影响力已是国内一流水平,广东的薛其坤院士团队、俞大鹏院士团队均为引进而来的科研团队,本土领军人才仅有华南师范大学王恩科教授团队,研发实力和影响力有待提升。

表4 全国代表省市量子信息领军人才及研究领域

2.5 产业配套支持政策较少

虽然各省市都在加速布局量子信息产业,也都相继出台相关扶持政策,但专项政策支持较少,内容仍处于应用探索阶段。广东虽然在推动量子信息产业的相关政策布局方面走在全国前列,发布了《广东培育区块链与量子信息战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025年)》,成为继山东省之后第二个出台了量子信息产业专项政策的省份,但《行动计划》在基础设施、核心技术、标准规范、企业引培、应用示范、生态打造、区域布局等七大方面的重点工程主要从产业整体发展维度进行制定,是适用于大多数产业的通用框架,与之建设相配套的技术、资金、人才等方面的支持政策尚未出台,具体推进抓手不够明确。

2.6 产业标准制定参与度较低

标准是经济活动和社会发展的技术支撑,标准化是推动技术走向产业化的关键,因此量子信息技术产业发展也离不开标准化工作的引领和支撑。目前广东尚未形成与量子信息产业相关的地方行业标准,同时通过梳理各省市现阶段量子信息领域已发布的企业标准,如表5所示,与北京、安徽、江苏、山东等省市相比,广东量子信息产业领域内的研究机构和企业在产业标准制定方面参与度较低,不利于广东将量子信息的技术优势转化为产业优势,推动实现技术与产业的良性互动。

表5 全国代表省区市量子信息产业企业标准制定情况

3 广东量子信息产业创新发展对策建议

量子信息技术正处于技术研究与产业探索的初级阶段,广东量子信息产业具备较好基础,但与北京、上海、安徽等省市相比,仍存在一定差距。因此要实现广东量子信息产业创新发展,打造成为全国量子信息产业高地,需准确把握量子信息技术趋势,紧密结合自身产业发展需求和资源禀赋,多方协同构建量子信息产业生态,形成量子信息产业发展的“广东方案”。

3.1 加快形成“量子+”产业生态

坚持应用牵引,围绕政务、金融、电力三大领域,分层分类推出一批重点应用场景,促进量子保密通信、深度量子学习算法等技术融合创新和示范应用。重点推进本土行业领军骨干型企业培育,以产业关联度大、创新能力强的骨干企业带动中小微企业发展,构建产业影响力强的行业机构、学会组织等共同发展的新兴产业生态体系。

3.2 着力提升量子信息基础研究能力

推动设立量子信息国家级、省级实验室,发挥华南师范大学、南方科技大学等单位的先发优势,加快布局量子信息基础研究、技术攻关、示范应用的创新链。加快设立量子信息专项资金,聚焦量子计算、量子密码等重点优势领域,组织实施一批基础研究重大项目和重点研发计划项目。加强量子信息技术合作攻关,联合安徽、北京、浙江等技术优势地区进行项目合作,共建技术研发中心、院士工作站等科技研发平台。

3.3 不断壮大量子信息创新人才队伍

在广东高水平大学中率先设立量子信息科学本科专业,合理规划本科生培养方案,完善量子信息人才梯队。联合国际国内知名高校、科研机构、企业共同培养量子信息人才,强化人才考核和评价,提升人才整体素质和能力。扩大各类人才计划中量子信息人才名额,发挥领军人才的创新引领作用,抢占量子信息技术制高点。

3.4 强化产业政策的系统性和连贯性

量子信息技术作为最具颠覆性的前沿科技,正加速从实验走向产业化,保障政策的系统性与连贯性对推动量子科技成果产业化具有十分重要的意义。现阶段各省市关于量子信息产业的政策多呈现碎片化特点,鲜有专项政策支撑量子信息产业发展,更加缺少有针对性的政策配套措施。广东要营造良好的量子信息产业生态,不仅需要强化量子信息产业政策的系统性,将传统“点”上的各类措施转变为“面”上的系统性、集成性政策,注重部门间协作联动,发挥政策合力,还需要强化量子信息产业政策的连贯性,保障相关政策支持不断档[7]。

3.5 提高量子信息产业标准制定参与度

标准是现代产业发展的技术基础,参与和主导产业标准制定的程度反映了区域的技术创新水平和产业综合竞争力[8]。广东在信息产业领域具有领先优势和较强的产业竞争力,同时量子信息产业在核心量子材料、关键元器件、重大设备等方面已初步建立具有一定研发和生产规模的产业体系。因此,为巩固量子信息产业先发优势,提升产业综合竞争力,打造量子信息产业高地,更加需要鼓励省内量子信息产业领域内的研究机构和企业积极参与企业标准、行业标准、国家标准乃至世界标准的制定,加强可转化为行业技术标准的量子信息产业核心技术研发,推动重点项目和技术标准制定紧密结合,提升广东省量子信息产业的标准话语权。