蓝蓝的诗

春天的一个傍晚

就这样吧就这样

夜深了

让我唱完最后一支歌

让我再闭上眼睛想想这一切

在这个春天

在这个不长翅膀的夜晚

我采集了所有逝者的困倦

所有婴儿们未曾被污染的感觉

种植在早晨第一阵微风里

我要走过去,看看

黄昏的收获

一串串眼泪从金色花朵里滚落

而最早照进夜里的一抹阳光

有多么的虚弱啊

*1983 年

往事

在那个夜晚里有全部的往事

是你对另一个人的思念

打动了我么?

遥远的除夕之夜

你的脸隐入黑暗

你的双脚

走入另一道门

另一个夜晚的街树下

你的手指轻柔地揩去

另一张面孔上的泪水

是那茫然的力量

使你在最后的时刻

放弃了另一个花期的抉择?

那是最后一天

桌上的啤酒泛着泡沫

对面一个模糊的人影

倚墙而坐

那一夜有你全部的往事

我伏在钟声里泣不成声

亲爱的!

你怎会知道你对另一个人的

思恋

使我感动也使我

蒙羞

*1986 年

秋天的列车

秋天的列车在半夜准时通过。它载走候鸟、树叶和黄昏时

常到河边打草的老汉。

岸边光秃秃的树、羊圈的土墙和我 不走

留在风中

抱紧各自的孤独

星星看上去不太远,像铁轨旁一闪而过的小蓝灯

它们默不作声

守着生命撤走后的寂静

我不清楚秋天过后的一切

是不是都沉为忠实的矿脉

也许 我曾经和草丛中的萤火虫

一同被捉走?

是不是我冒犯了万物的法则

偷偷躲过搜索者的眼睛

在佯装的熟睡里 或者在戛然停住的亲吻中?

是不是那场庄严的告别里根本没有我

没有我想到的花开花落

而仅仅是从一只鸟里又飞出另一只鸟

轻轻拍远了翅膀 不让任何人看到

*1991 年

石人山

这座山的名字将要消逝。

是梦都会消逝。

它的被那场大雪抹去的一切

与我的整整一生有关。

话语和脸

幸福的话语和脸

而它将更久远地活着

它要痛苦地保存

我太多的遗产。

*1991 年

野葵花

野葵花到了秋天就要被砍下头颅。

打她身边走过的人会突然回来。天色已近黄昏。

她的脸 随夕阳化为金黄色的烟尘

连同整个无边无际的夏天

穿越谁?穿越荞麦花似的天边?

为忧伤所掩盖的旧事,我替谁又死了一次?

不真实的野葵花。不真实的歌声。

扎疼我胸膛的秋风的毒刺

*1992 年

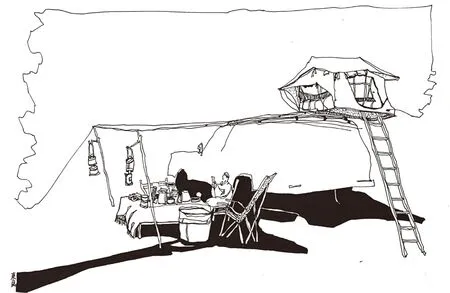

东良 《露营》

在我的村庄

在我的村庄,日子过得很快

一群鸟刚飞走

另一群又飞来

风告诉头巾:夏天就要来了。

夏天就要来了。晌午

两只鹌鹑追逐着

钻入草棵

看麦娘草在田头

守望五月孕穗的小麦

如果有谁停下来看看这些

那就是对我的疼爱

在我的村庄

烛光会为夜歌留着窗户

你可以去

因那昏暗里蔷薇的香气

因那河水

在月光下一整夜

淙潺不息

*1992 年4 月

大河村遗址

又一个大河村。

乌鸦在高高的杨树上静卧着

成群的麻雀飞过晒谷场

翅膀沾满金黄的麦芒

它们认出我。

微风还是几年前那样吹过

没有岁月之隔

我难道是又一个?

黄昏,长长的影子投向沙丘

又到了燃升炊火的时候

熟识的村民扛着铁耙

走在田埂上

牛驮着大捆的青草

像从前一样,我闪到一旁

没有岁月之隔。

只有大河村,这一动不动的

滔滔长河。

*1992 年2 月

春夜

春夜,我就要是一堆金黄的草。

在铁路旁的场院

就要是熟睡的小虫的巢。

还没有离开过,我还没有爱过。

但在茫茫平原上

列车飞快地奔驰,汽笛声声

一片片遥远的嘴唇发出

紫色的低吟 它唱着往事。

唱着路过的村庄

黑黝黝树林上空的红月亮

恍然睡去的旅人随车轮晃动

这一垄青翠的庄稼在深夜飞奔!

它向前飞逝,我就要成为

夜里写下的字。就要

被留在空荡荡的铁轨旁

触到死亡的寒冷。

还没有醒来过,我还没有呼救过。

*1992 年2 月

夏夜

那些梧桐叶!

将属于一张脸的月光偷去

但它漏下了星星

屋角蟋蟀的叫声

我爱那双拿着诗稿的手

沾满草香和湿润的夜露

我爱在麦地里迅速写下的短诗

风媒花 虫媒花

结亲和恋爱的世界上

寄到人间的情书

*1992 年6 月

写给无名的

你是没有的

你是永远不来到我记忆中的

你是没有的

而我又被谁所等待

让不安把我充满

生命中会有

无须讲话的时刻

世界上只剩下我

像大雪中坚持不落的鲜红水果

我怎样闭上眼睛梦你?

爱你?我怎样

忧伤地

朝望不见你的方向望你?

在听不到你声音的声音中倾听你?

我说不出那些话语

比泪水 更温柔的话语

你是没有的

你是永远不来到我记忆中的

你是没有的

而我又被谁所想象

被想象的虚妄取代?

生命中会有无需思想的时刻

世界上也不止有我

这期待不曾向任何人诉说。

谁是我?谁借我之口

深深地缄默?

你是永远不来到我记忆中的

你是没有的

*1992 年