金代女性墓志发现与研究

苗霖霖

(黑龙江省社会科学院历史研究所)

〔内容提要〕 金代女性墓志的类型分为女性单人墓志、夫妻合葬墓志和多人合葬墓志三种,尤以夫妻合葬墓志的数量最多。从墓志规格看,金代女性墓志一般根据丈夫的官品设定,其中,嫡妻与丈夫的墓志规格相同,继室和妾则分别低于嫡妻一个和两个规格,用以区别她们与嫡妻在家庭中地位的不同。从墓志内容看,由于受到儒家文化影响,金代女性墓志内容一般着重于对孝敬舅姑、抚育子女和善待他人等品行的记录,藉此展现金代社会中对女性贞洁、孝悌和良善精神的追求。

在我国古代社会中,女性无论是家庭地位,还是社会地位,都明显低于男性,她们不仅较少参与家庭之外的交往活动,更少有机会参与国家政治行动,因此,史书中对女性活动的记载较少,碑刻的记录刚好补充了史书这方面的缺失。近年来,有关金代女性墓志的研究成果主要有《金代时立爱家族成员时丰妻张氏墓志铭考释》①《〈大金故礼宾副使时公夫人张氏墓志铭〉再考释》②《北京出土金代东平县君韩氏墓志考释》③和《〈清河郡君牛氏墓志铭〉考释》④等,这些成果大都根据墓志记载的内容,考察墓主的生命历程,尤其着重于对她们的婚姻对象和家庭情况进行研究。本文拟通过对金代女性墓志的整体分析,探讨金代女性墓志的特点,并通过对分析墓志内容,考察金代女性的整体面貌和精神追求。

一、女性的墓志类型

金代女性墓志一般分为女性单人墓志、夫妻合葬墓志及多人合葬墓志三种类型。由于受到墓主家庭社会地位和经济条件的影响,造成金代女性墓志中以夫妻合葬墓志最为常见,多妻合葬墓志则由于受到当时社会风俗的限制,极少出现或采用。

1.夫妻合葬墓志

在我国古代社会的丧葬礼制中,女性逝世后一般都采取从夫葬形式,这种葬俗也造成她们的墓志大都采取夫妻合葬墓志的形式出现。从命名方式看,金代的夫妻合葬墓志一般都直书“合葬墓志”,如《冯开父母合葬墓志》《大金归化州清河郡张君重合葬墓志铭并序》《高松哥并妻大氏墓志铭》等都采用了这种命名方式;也有一些金代夫妻合葬墓志在命名中以夫妻双方中的一方为主,只在墓志内容中详细记录另一方的信息,如《陇西郡李公墓志铭》就以墓主李信道信息命名,在志文中则对他的妻子智氏进行了较多介绍,根据志文记载,李信道的妻子“智氏治家严肃。训慈有法。先公亡”⑤。在李信道逝世后,其家人将他们进行合葬,并设立墓志。《故李公墓志铭》也是以墓主李择的信息命名,并在志文中对其妻高氏的信息进行了记录。据志文所载,李择的妻子高氏“先公四十六年卒,享年三十五”⑥。在李择逝世后,家人也为他们合葬,并设立墓志。

金代不仅有以男性墓主命名的夫妻合葬墓志,亦有以女性作为墓主命名的夫妻合葬墓志,《东平县君韩氏墓志铭》便是其中一例。东平县君韩氏与丈夫吕忠敏“皆燕巨族,且世有旧好”⑦。吕忠敏逝世于大定二十年(1180年),韩氏在丈夫死后独自承担起教育子女的责任,泰和三年(1203年)韩氏逝世,他们的子女于次年将二人一同合葬于吕氏家族墓地,并为二人制作了合葬墓志。再如,都保正张象逝世于天会五年(1127年),此后其妻韩氏“躬勤内事,鞠育诸子”⑧,承担起了家庭重任。正隆三年(1158年)韩氏逝世后,其子张珪为父母进行合葬,并设置了夫妻合葬墓志。

通过对比发现,金代的夫妻合葬墓志命名方式并不受性别影响,而是由夫妻双方逝世时间的先后决定。虽然当时社会中女性的地位明显低于男性,但在丈夫英年早逝,妻子独自抚育幼子成年的家庭,母子间的亲情较其他家庭更为深厚,进而在这些家庭中较多地出现以女性为墓主的合葬墓志。

2.女性单人墓志

在金代社会中,男性一般与嫡妻共志,若男性在嫡妻逝世后曾迎娶继室,通常都会在志文中对继室的信息进行简要说明,但有部分作为继室的女性,也拥有单独的墓志,如南阳县太君李氏“年二十,嫁为赠朝列大夫同郡白君讳某之妻”。从志文中记载其“拊前夫人子如所生”⑨,可以看出,她是丈夫的继室。李氏早于丈夫一年逝世,按照当时的惯例,她应该不能拥有独立的墓志,但她却因儿子“文举既参机务,而赠夫人南阳县太君”⑩。不仅提升了她的社会地位,还为她设立了单独的墓志。清河郡君牛氏的两位姐姐先后嫁给了丈夫张慜亨,但她们却“皆少病卒,抛遗下甥男并女数,多虑张君别娶他姓,有失抚存,因而又适之”。她也由此成为了张慜亨的第二位继室。牛氏25岁出嫁,28岁便逝世,她与张慜亨仅共同生活了3年,且未育有子女。或是出于夫妻间的感情,加之考虑到继室的身份使她不能拥有墓志,于是丈夫张慜亨将她“权塚于先茔之侧”,并为她设立了单独的墓志。

金代社会中还有一些女性由于未婚而逝,死后无人可以合葬,因而她们只能单独设立墓志,独自安葬,如元好问的女儿元顺逝世时年仅13岁,其时她并未出嫁,仍跟随父母一同生活。由于没有丈夫,她死后只能独自设立墓志,“权厝报恩寺殿阶之东南十五步”。

除这些由于特殊的家庭身份而未能与丈夫合葬,或是未及成婚就已经逝世的女性会被家人设立单人墓志外,金代社会中还有一些家庭由于社会地位较高或经济条件优越,在夫妻二人死后,其家人会为他们分别设立墓志,从而形成了夫妻分志的情形。

目前,可知的金代夫妻合葬墓中采用分志的家庭有:镇国上将军刘中德和夫人彭城郡夫人王氏;开府仪同三司、驸马都尉乌古论元忠和夫人鲁国大长公主完颜氏;张温和妻子智氏;礼宾副使时丰和妻子张氏;进士张伯豪与妻子聂舜英等5个家庭。从墓主身份看,不仅有皇室宗亲、普通官员,也有平民百姓。从逝世时间上看,既有逝世于天会、皇统时期者,也有大定、大安年间者,时间跨度长达80多年。其中,刘中德逝世于大定十五年(1175年)五月,而他的夫人王氏则逝世于大定十六年(1176年)八月,“越明年四月二十八日,诸孤恭奉夫人之丧袝葬于节判镇国之茔”。并于此时为他们分别设立墓志。乌古论元忠逝世于泰和元年(1201年),而她的妻子鲁国大长公主则逝世于大安元年(1209年)五月,并于同月“合葬于故开府仪同三司、判彰德府、驸马都尉、任国公之墓”。时丰逝世于天会五年(1127年)五月,葬于新城县孝悌乡版筑时立爱家族墓地,其妻张氏则逝世于皇统七年(1147年)六月,并于皇统九年(1149年)五月在其子时重国安排下与时丰合葬。张温逝世于大定二十六年(1186年)四月,其妻智氏则逝世于承安元年(1196年)十二月,次年二月与丈夫合葬。聂舜英夫妇逝世时间的间隔可能更长,据志文记载,聂舜英“年二十二。尝嫁为进士张伯豪妻。伯豪死。归父母家”。正大九年(1232年),聂舜英在父亲逝世后自杀身亡,并在死后与丈夫合葬。

通过对比发现,金代夫妻分志的家庭,夫妻双方逝世的时间间隔短则相差两年,长则相差数十年,共同特点除墓主家庭殷实、社会地位较高外,家庭中的妻子都亡故于丈夫之后,她们的丈夫在逝世时就已经设立了墓志,因而其家属才在她们逝世后也为其单独设立墓志,并将二人进行合葬。

3.多人合葬墓志

相较于前两种墓志形式,金代多人合葬墓志发生的比例较少。金代的多人合葬墓志一般表现为男性与妻子、继室的合葬墓志,而且通常情况下,写为男性与嫡妻的合葬墓志,如《高松哥并妻大氏墓志铭》便是墓主高松哥与嫡妻大氏、继室高氏的合葬墓志。

金代的男性多妻合葬墓志使用极少,仅有《时立爱三夫人墓志铭》一例。时立爱是金初汉人世族的代表,不仅官居一品,也是当时最早获封王爵的汉官。时立爱先后有三位夫人,但她们都先于时立爱而逝。时立爱死后,国家为他颁赐了墓志。他的孙子时重国便为其三位夫人共同设置了一方墓志,并“举三夫人之丧将同穴而祔焉”。时立爱多妻合志的独特墓志形式也在这种独特的背景下形成。

二、女性墓志形制

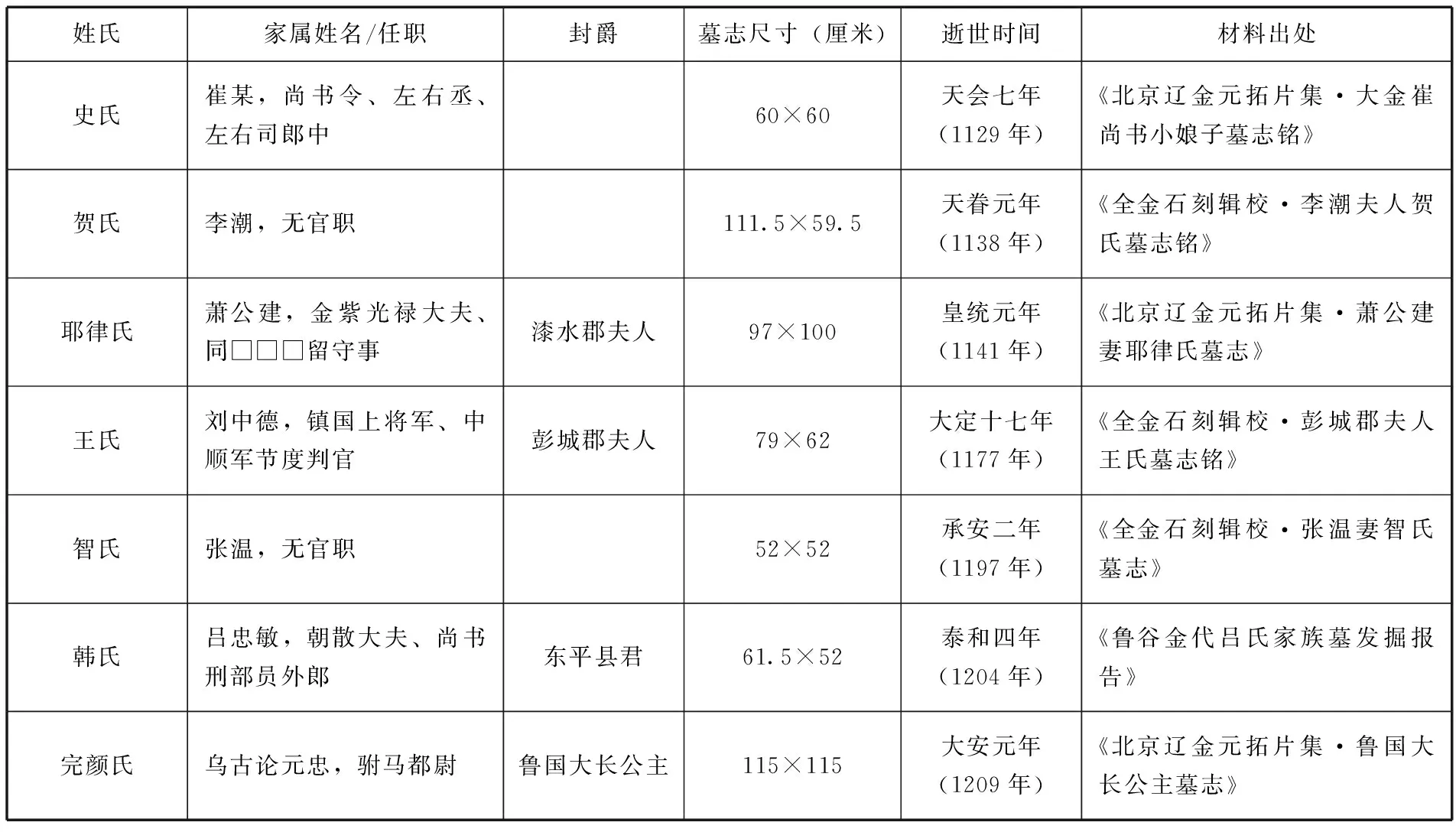

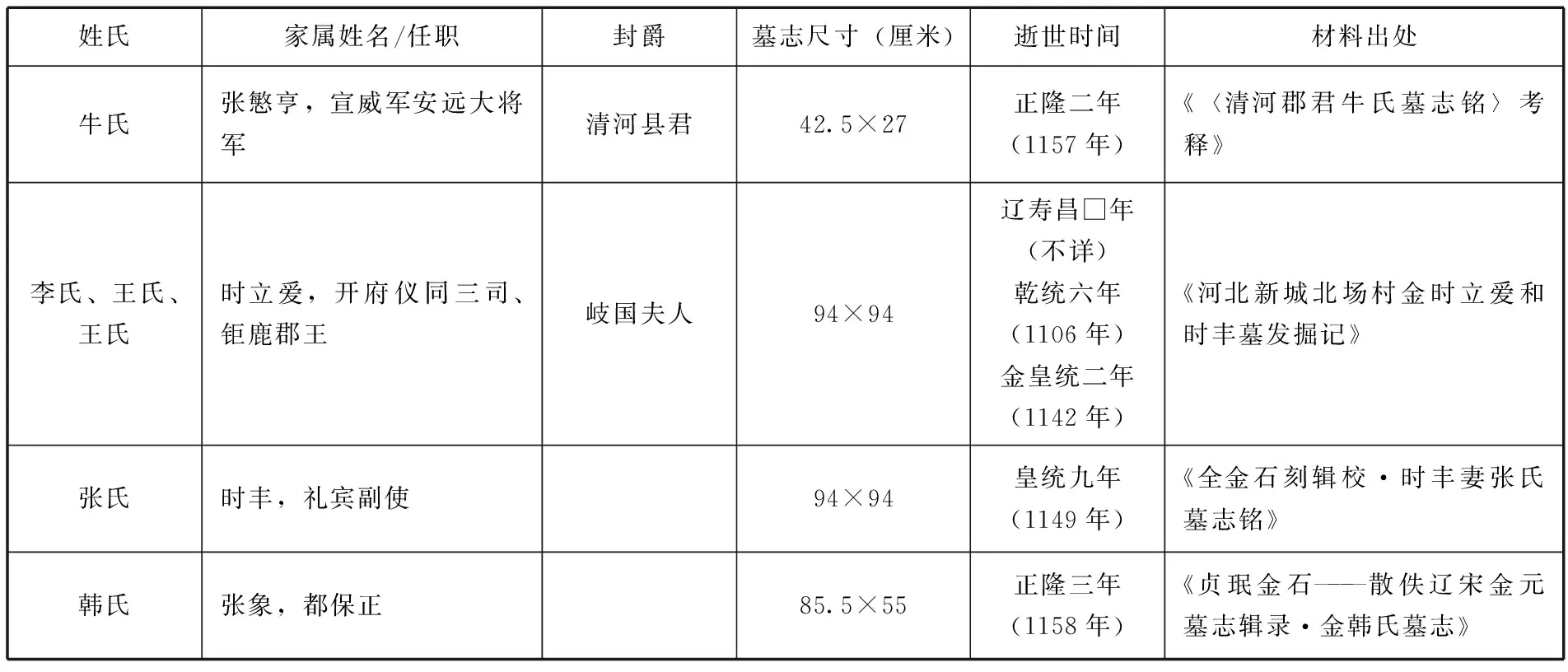

现今可知尺寸的金代女性墓志共有11方。从身份看,这些女性中不仅有宗室成员、官员家属,亦有普通平民女性。金代女性身份与墓志尺寸对应关系如表一所示。

表一 金代女性墓志尺寸表

续表一

由表一可知,金代女性普遍采用中型或大型墓志,且墓志尺寸存在较大差异。金代的女性墓志以鲁国大长公主完颜氏的墓志最大。鲁国大长公主乃世宗嫡女,由于母亲乌林答氏早逝,她曾一度代为主持家政。世宗继位后册封其为豫国公主,章宗时期改封鲁国大长公主。由于特殊的身份和经历,她逝世后,章宗不仅在其丧礼中采用了极高的等级,“恩礼之崇无与为贰”,还为其设立了制作精良的115厘米的方形墓志,成为现今出土金代墓志中最大的一方。

除此之外,目前还出土有7方金代官员配偶的墓志。从墓志尺寸的对比中可以发现,她们的墓志规格与丈夫的官品存在一定联系,如漆水郡夫人耶律氏和丈夫萧公建都是辽朝贵族后裔,萧公建在仕金后任金紫光禄大夫、同知□□留守事,官居正二品,作为妻子的耶律氏采用97×100厘米的墓志,完全符合金代二品官90~100厘米的尺寸规格。刘中德官至镇国上将军,为从三品高官,他的妻子王氏采用79×62厘米的墓志尺寸,与三品官所用墓志80~90厘米墓志规格大抵相符。吕忠敏任职为朝散大夫、尚书刑部员外郎,官至从五品,其妻韩氏采用61.5×52厘米的长方形墓志,也符合四品、五品官员60~80厘米的墓志尺寸规格。

金代也有部分女性使用低于其丈夫所处官品的墓志等级,如史氏的丈夫崔尚书官居正一品,但却采用了60厘米的方形墓志,远小于金代一品官员100厘米以上的墓志规格;牛氏的丈夫为宣威军安远大将军,官居从四品,但她的墓志却采用了42.5×27厘米的墓志,小于四品、五品官员60~80厘米的墓志规格。这一现象的出现,还需要从她们的家庭身份考察。

根据墓志记载,牛氏是张慜亨的第二位继室,其“前二室系俱亲姊,皆少病卒”,继室的身份使她的墓志需要低于丈夫官品一个等级;而史氏则是“崔尚书小娘子”,属于妾室,本不可设立墓志,或是由于她东莱史氏旧世族的出身,加之她本人又受到丈夫的宠爱,因而才为她设立墓志。但在墓志尺寸上,史氏却需要低于丈夫官品两个等级,进而表明她的家庭地位不仅在嫡妻之下,也在继室之下。

需要注意的是,金代女性墓志中也有僭越现象的发生,《时丰妻张氏墓志》便是其中之一。张氏18岁时嫁于时丰,两人一同生活7年,时丰便英年早逝。时丰逝世后,采用了标准的78厘米的方形墓志。皇统九年(1149年),张氏因病逝世,主持丧事者为张氏与时丰的独子时重国。由于感念母亲独自抚养自己不易,时重国在墓志的制作中有所僭越,采用了94厘米的方形墓志,从而造成张氏墓志大于丈夫时立爱的墓志。

综上可见,金代社会中,由于夫妻一体思想的影响,使得官员夫妻墓志大都采用同一规格。由于继室和妾的地位低于嫡妻,墓志也要分别低于嫡妻和继室一个和两个等级。这不仅是她们家庭地位和社会地位的直接体现,更是儒家礼教中嫡庶尊卑观念在金代丧葬礼制中的直接运用。

三、女性墓志的内容

女真族在建立政权之初,受到传统渔猎经济的影响,男女在社会中的地位几乎相同。随着农业经济统治地位的确立,男性在国家经济中的地位日益凸显,而女性则逐渐退出经济领域。在政治方面,由于女性既不能参与科举,亦不能参与政务,社会地位的下降不可避免,尤其是在汉化改革后,受到儒家文化影响,金代女性在家庭中逐渐处于从属地位,只能在家中承担起赡养老人、教导子女等职责。只有皇室宗亲女性,才能在国家政治生活中发挥作用。

金代的皇室宗亲家族因与皇帝的血缘关系,不仅拥有较高的社会地位,也掌握较多的社会资源。这些家族中的女性享受良好的教育和优渥的物质生活,拥有其他女性不能具备的家庭地位和社会影响力。在男权社会中,夫权主导家庭生活,但皇室宗亲中女性却可以凭借身份带来的特权,在家庭生活中拥有更多话语权,甚至是决定权,其中,尤以公主家庭中表现最为明显。

从政治身份看,公主作为皇室成员,她们的社会地位要高于丈夫,公主与驸马之间在政治身份上属于君臣关系;从社会身份看,男性在社会中的地位又高于女性,妻子应在家庭中依附男性。当一个家庭中,身份差异与性别差异产生矛盾时,身份对于家庭地位的影响就显得更为重要,因而造成与皇室有血亲关系的公主在家庭中拥有主要话语权,而驸马则只能居于从属地位。但在金代公主墓志中,不仅会对她们参与政治行为进行记载,还会对她们礼敬丈夫的行为进行记述和褒扬,这也是男权社会中对个别受到女权压制家庭现象的刻意扭转。如世宗嫡女鲁国大长公主,在出嫁前就极受世宗信赖,在母亲乌林答氏死后,“世宗以家事付之,朝夕恪谨,奉视膳服,训抚弟妹,翼然如老”。世宗继位后也对她极为信赖,“凡宫中之事皆咨焉,多所裨益”。这也使她在国家中有着极高的政治地位。即便如此,鲁国大长公主也在出嫁后“能冲抑自持,不失妇道”,她还直接提出“身虽帝女,今已下嫁,义当从夫”,表达出对丈夫的尊敬。

世家女子虽然不及皇室公主那样能有规劝皇帝、扶助丈夫的机会和能力,但由于她们有着较好的出身和学养,能够以自身的学识及素质教育和影响子女。她们善于治家、教导子女,成为子女日后行为的典范。出身契丹皇族的漆水郡夫人耶律氏就由于家中“藏书万卷,部分分别,各有伦次”。使她有别人无法企及的学习便利,并通过不断学习拥有较好的学识和修养。在她出嫁后,也“以所事父母□□之尊章而能祗敬,夙夜勤劳匪懈”,为子女做出很好的示范。再如,出身汉人世族幽州韩氏家族的东平县君“聪明严重,言动有仪矩,性精勤,善理家”。她的言行展现了世家女子良好的教养。丈夫逝世后,她还“教其子读书十余年,始随以仕”,以自身的学识为子女进行启蒙教育。

与世家女性墓志注重体现教养相似,非世族出身的女性墓志也多着重记录她们对子女的培养。或是由于她们自身的学识不足,对子女的培养多体现在延请教师、督促学习等方面。如时丰妻张氏在丈夫死后独自承担起教养儿女的责任,她在儿子时重国幼年时代便督促其读书,并“逮总角辟馆舍重金币礼,延当代名儒以训诱之,严历□责未尝懈怠”。为其子日后的科举之路打下基础。赞皇郡太君梁氏也在丈夫死时,“书哭之后,益以教子为事”。在她的教导和督促下,三个儿子极为出色,长子“献卿中泰和三年进士第,献诚、献甫同以兴定五年登科,乡人荣之”。这些非世族出身的女性也通过培养儿子成才,实现自身的人生价值。

由于女性的社会地位和自身学识的不同,她们的日常言行也有较大区别,但墓志中却无一例外着重对她们忠君爱国、尊重丈夫、教导子女进行记载,从而展现了金代社会对女性优良品质的追求和赞誉。

四、墓志与金代女性观

女真族最初在白山黑水间过着游牧和渔猎生活,这一时期的男性和女性都参与生产劳动,他们的社会地位基本平等。金朝建立后,随着汉化的推行,儒家文化逐渐深入社会各阶层。受儒家礼教影响,金代社会中倡导女性对男性的忠贞、对家庭付出和关注弱势群体,并将其作为女性的重要衡量标准,墓志对金代女性的记载也大都以此为标准。

贞节观念在中原政权中由来已久,但在早期的女真社会,由于男性与女性社会地位相对平等,女性不仅有着婚姻自主权,“接续婚”也广泛地在社会中存在,贞节观念也未在女真社会流传。金朝建国后,随着汉化的推行,儒家婚姻观逐渐进入到女真社会,尤其是随着女真与汉族通婚,也使他们在民族心理和生活习俗等方面与汉族渐趋一致,汉族女性的贞节观念也由此进入女真社会,甚至还出现了对女性“嫠居寡处,患难颠沛,是皆妇人之不幸也。一遇不幸,卓然能自树立,有烈丈夫之风,是以君子异之”,这也促使贞节观念开始在金代社会中流行。

虽然金代女性在丈夫死后也可以改嫁,但社会中却更提倡女性在丈夫死后“守节”,墓志中对女性守节也多有褒扬之语,如封志安逝世时,其妻冯氏只有24岁,冯氏的父母“巧辞诱之,欲夺其志,俾之他适”,但冯氏却认为“足践二庭,非贞妇之志”。她主动承担起照顾公婆、抚育幼子的责任,终身未再嫁。与冯氏状况相似,苏嗣之的母亲白氏也在青年守寡,她的兄嫂企图强迫其改嫁,她提出“我为苏学士家妇,又有子,乃欲使我失身乎”。体现了金代女性对贞节的看重。另如李文妻史氏,“夫亡,服阕,誓死弗嫁”。最终在父亲的逼迫下,只能自缢而死,以实际行动捍卫对丈夫的忠贞,她也由此获得金廷的表彰。

此外,良善精神自古以来就是我国社会所倡导的美德,金代女性墓志中对此都以赞赏的姿态加以记载。由于女性参与的社会交往活动较少,她们的良善精神就集中体现在处理家庭内部人和事之中,因而其良善精神也就表现得更为集中和突出,如彭城郡夫人王氏,“以齐戒自持,仍养老济贫为念”,“姻睦善其族,以宽恤御于下妇”。赞皇郡太君梁氏“振贫乏。抚孤幼。僮仆之无依怙者。聚之一室。躬自存养。有父母之爱”。王氏和梁氏都是地位较高的女性,她们不仅主管家中事务,而且对待地位较低者也给予极大的同情和关爱,以此昭示她们身上的品行。墓志中采用以小见大的记录方式,通过她们由于自身的品行获得家庭、社会认可和赞誉,说明她们获得国家册封外命妇的合理性。

在中国封建社会,孝悌观念一直是主流价值观的核心内容之一。“孝”在家庭中表现为“善事父母”,并逐渐引申为“尊老”;在国家中由于君主和臣民间有君父与子民的关系,因而“孝”也可以引申为“忠君”。女真族在建国前,孝悌观念尚未流行,但在政权建立后,为了实现“忠君”的目标,缓和国内民族和阶级矛盾,也开始在全国范围内提倡孝悌观念,并使之成为当时社会对人们的重要品评标准。孝悌观念在金代女性墓志中也占有非常重要的地位,上至皇室贵族,下至普通平民女性,都以孝敬父母为对女性最主要的衡量标准,并成为墓志记载的重要内容。

由于金代女性普遍早婚,她们人生中的多数时间都在夫家生活,因而其尽孝的对象主要是公婆,“善事舅姑”也成为金代已婚妇女孝行最直接的体现,如世宗皇后乌林答氏“既归世宗,事舅姑孝谨,治家有叙,甚得妇道”。在皇后的引领和带动下,金代社会的普通女性更以孝悌为念,因而在墓志中大都对女性的孝悌行为进行详细记述。如南阳县太君李氏“姑老且病,饮食医药,必躬亲之而后进;及持丧,哀毁过礼,乡人称焉”。彭城郡夫人王氏“既嫁也,以恭敬为舅姑称之”。

部分金代女性由于没有成婚,或者在丈夫逝世后回归母家生活,她们尽孝的对象只能是自己的父母,如元好问的女儿元顺“母张病殁。孝女日夜哭泣”。由于日夜啼哭,过度悲伤,最终染病而亡,年仅13岁。“一时士女贤之,有为泣下者。”与元顺年幼,一直未婚不同,聂舜英“尝嫁为进士张伯豪妻。伯豪死。归父母家”。此后她长期与父母一同生活。父亲因兵变受伤后,更是“日夜悲泣。谒医者。療之百方。至刲其股杂他肉以进”。“割股奉亲”在唐宋时期一直广为流传,成为当时孝行的重要体现,聂舜英或也是受此影响,而采取了相似的行为。虽然最终未能挽救父亲的性命,但却赢得了时人的尊敬和赞誉。

五、结 语

由于受到儒家文化影响,金代女性的社会地位逐渐降低,夫妻一体观念也在此时逐渐流行,在女性墓志中处处体现出女性对男性的尊敬和依附。在墓志设立上,金代女性墓志规格一般根据丈夫的官品确定,嫡妻与丈夫的墓志处于同一等级,继室和妾则分别低于嫡妻一个和两个等级;在墓志内容上,金代女性墓志大都记载女性对丈夫的尊重、长辈的孝敬、子女的爱护和困窘者的帮扶,并由此展现当时社会对女性贞洁、孝悌和良善的评价标准。由于史书中对金代女性的记录较少,女性墓志所反映出的内容,补充了史书记载的不足,也成为当时社会现状最直接的展现。

注 释:

① 王新英:《金代时立爱家族成员时丰妻张氏墓志铭考释》,《北方文物》2017年第4期。

② 冯利营:《〈大金故礼宾副使时公夫人张氏墓志铭〉再考释》,《文物春秋》2019年第5期。

③ 孙勐:《北京出土金代东平县君韩氏墓志考释》,《中国历史文物》2008年第4期。

⑤ 〔清〕张金吾:《金文最》卷90《墓碑·陇西郡李公墓志铭》,中华书局2020年,第1319页。

⑥ 王海英:《代县发现金代墓志铭考释》,《文物世界》2011年第2期。

⑧ 《金韩氏墓志》,周峰编:《贞珉千秋——散佚辽宋金元墓志辑录》,甘肃教育出版社2020年,第139页。