“棘戈”与“巴蜀铭文戈”研究辨析

——兼与洪梅女士商榷

徐 晨 钱玉趾

洪梅《“棘戈”研究》收集整理了战国时期“棘戈”24件,并说“棘戈”虽在四川、重庆地区多有出土,但其形制是楚式戈而不是巴蜀戈,故宜将“棘戈”从巴蜀文化的范畴剔除。[1]我们有不同看法,以下将分项辨析。

一、湖南常德铭文戈的文字:不是棘字

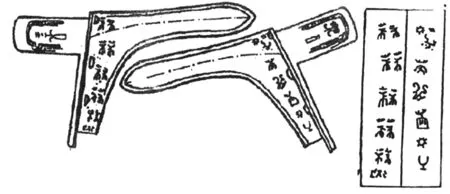

1959年,湖南常德26号墓出土铭文戈一件,从戈的援部(末端)至胡部(末端),正反两面刻有6个字符(见图一)。周世荣先生认为,戈上主要字符与汉字“棘”字相似,便称为棘字戈。[2]《“棘戈”研究》说:“铭文出现的位置多数在胡部,往往作‘木’‘林’‘棘’字形。棘戈铭的一大特点是同一件戈上相似的符号重复出现。”又云:“林沄先生认为这种铭文‘根本不能算一种文字。无论什么文字,不会连续使用同一符号三四次……这种铭文应该是本身没有文字的人们为了摹仿有文字的戈而制造出来的,只有装饰意义,假充文字而已。’笔者以为,棘戈铭有可能也是这种情况……笔者以为还是先将棘戈铭单列于巴蜀符号之外研究为宜。”[3]

图一:常德戈

冯广宏先生《巴蜀文字的期待(三)》指出:“湖南常德棘字戈……是否可以释读为同一个汉字‘棘’,则颇成问题。”[4]楚国、楚族称“楚”,楚木是坚韧之木,楚国是强盛之国,楚国别称“荆”。《清华简·楚居》也指出“楚”之得名与楚人生活在长着许多被称为“荆”或者“楚”的灌木地方有关。[5]在古文中,荆即楚,常与棘合称“荆棘”,棘的本义是低矮丛生且带刺的酸枣树,荆主要指荆条,无刺。所以,楚人应不会用棘作族名或图腾,因此,冯先生之说有理。

熊传新先生《湖南发现的古代巴人遗物》曾言:“此戈应是古代巴人遗物。至于戈援两边的铭文,是一种楚文字,可能是楚人获得后铸上去的。”[6]对此,段渝先生认为:“常德26号墓出土青铜戈……铭文与符号是同时铸就的,并非铭文由楚人补铸。并且,此戈铭文无法释读,而楚文字是可以释读……因此不是楚文字,而是巴蜀文字。”[7]此说合理。

李学勤先生《试论余杭南湖良渚文化黑陶罐的刻划符号》说:“我们还必须承认,中国境内存在的古代文字,绝非都是汉字,或与汉字直接有关。比如巴蜀文字,不少论作者以之当作汉字来解读,就是不成功的。”[8]李先生谈及用汉字释读巴蜀文字的“不成功”,应包括对“棘字戈”释读的“不成功”。

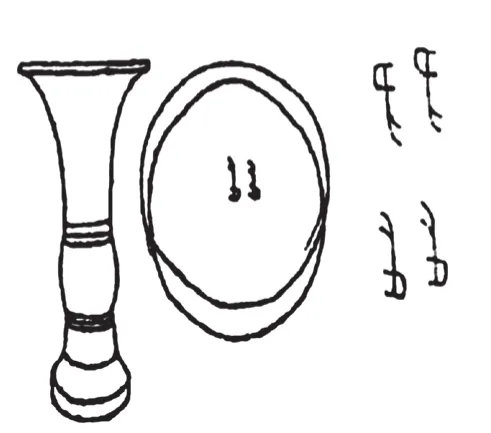

常德铭文戈正面胡部有6个字符,多数学者认为是相同且重复的字符,尤其是第二、三、四个字符是相同的,以此认为铭文“不是文字”,“只有装饰意义,假充文字而已”。仔细审视,每个字符都不同。字符的上部,有像“兰”字头(两点一横),也有一点一横、两短横一长横、一短横一长横的;字符的下部,腰间的短横,有的在竖画右、有的在左,有的没有短横。这些不同的构件组合6个字符,严格说没有一个完全相同的。它们或是不同的字符,代表不同的含义。汉字中也有这种情况,如:土士、干千、王壬、压庄、来耒、子孑孓、戊戎戍、杜枉柱、赢嬴羸等。还有,“棘”字左右两部分完全相同,常德戈上所谓“棘”字,左右两部分是不同的(见图二)。因此,也不能轻率地与汉字“棘”挂钩。

图二:常德戈字符比对

再者,常德戈反面胡部也有6个字符,与正面的字符形态有很大的不同,与汉字区别更大,但它们与正面的字符一样,成行成句,表达着某种意义,应是一种文字,只是现今未能识别、解读而已。

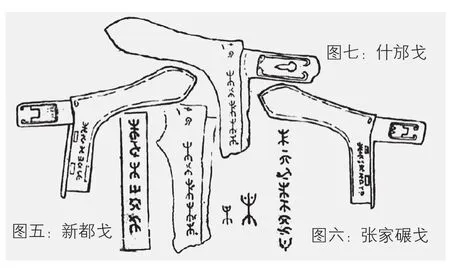

新都、张家碾、什邡这3件巴蜀戈上的字符都是单体形,像汉字中的“木禾朱中布”等;常德戈正面的字符是双体组合形,像汉字中的“双林珏轩耕”等。这种双行体组合铭文不是只流行于楚地,在巴蜀地区也有存在。1972年四川郫县红光公社出土战国青铜器中的一件残锋铜矛上就铸有双体对称符号(见图三),像汉字“王王”。[9]这种符号还普遍单个或与其他巴蜀符号组合在一起出现,组成另外一种构词方式。

1985年,广汉古雒城西门外出土一件青铜尊,底壁处也铸有双行体对称阳文(见图四),像汉字“旡旡”。有学者指出,广汉铜尊出土地在蜀国腹地,且与周边彭县竹瓦街出土的铜尊形体、纹饰相似。因此,可认为是巴蜀青铜器,器上文字与什邡船棺葬出土的一件铜钺上的单体文字相似,应是巴蜀文字,与中原甲骨文、金文有别。[10]这表明这种双行体组合铭文在巴蜀文化中确有存在,且具有双体或单体两种不同的书写方式,并非只是装饰性符号。

图三:四川郫县红光公社铜矛

图四:广汉铜尊

同理,若将双体拆分成单体来看,常德戈上字符与上述3戈字符的相似性更大。特别是张家碾戈上的2个字符与什邡戈的一个字符(竖画串联U和倒U,腰部有一短横),和常德戈字符中的主体部件基本一致,应属同一种文化体系。

二、“从巴蜀文化的范畴”不应剔除“棘戈24件”

我们认为,湖南常德26号墓出土的铭文戈不是“棘戈”。其他的铭文戈也不是“棘戈”,巴蜀地区出土的巴蜀铭文戈更不是“棘戈”。《“棘戈”研究》要剔除24件的理由是:有2/3以上没有出土在巴蜀地区;巴蜀出土的铭文戈在形制方面具有楚文化特征等。

史学界认为,不同邦国、民族、部落间发生文化交流与融合是普遍现象。刘彬徽先生《楚系青铜器研究》说:“楚系青铜器和其他文化系统的青铜器有着很密切的关系,是一种相互交流、促进的关系。”[11]潘力行先生等主编《吴地文化一万年》谈及吴文化与楚文化的接触和碰撞时讲:“楚器入吴。在长期的战争中吴国所俘获的楚器数量相当可观。”又说,吴国的名剑铸造精良、锋刃犀利、装饰华美,如吴王光剑、吴王夫差剑等,但是“著名的宝剑多不出于吴地,近者出土于吴楚交界的皖南地区,远者至楚国腹地(出土)……”[12]

刘彬徽先生谈到“楚铜器在巴蜀地区流传与影响”时,通过对成都百花潭中学10号墓、新都马家大墓、绵竹县船棺墓、成都羊子山172号墓等墓中器物的考察,得出结论:“从战国早期起就有楚鼎传入巴蜀文化区并被广为仿制……巴蜀文化区的楚式器,从种类、数量、相似程度等方面,可以看出其所受楚文化影响的程度远甚于两广百越地区与苏浙吴越文化区……(其原因)成为蜀王的开明氏族,本身就是楚王族的一支……共同对付强秦,自然要加强蜀楚联盟……”[13]

巴蜀文化与楚文化有密切的交流与融合,巴蜀地区受楚文化的影响,仿制一些楚文化的器物是正常现象。那些仿制品带有楚文化风格,但本质应属于巴蜀文化器物,不宜“剔除”出去。以下将列举3件铭文戈对照说明。

四川新都出土的铭文戈(见图五),在胡部直行镌刻有6个字符。1976年,郫县张家碾出土的铭文戈(见图六),在胡部直行镌刻约有8个字符。1995年,什邡元石镇出土铭文戈(见图七),在胡部直行镌刻有5个字符(在上方还有2个符号)。这3件戈都出自古蜀国的腹地,形制、风格相同;3件戈的铭文共19个字符,其直行排列方式与笔画结构特征一致。学术界多数学者认为这3件戈是巴蜀铜戈,戈上铭文属于巴蜀文字范畴。

经过比对,我们发现常德戈正、反两面的字符都直行镌刻在胡部,与上述3戈相似;张家碾戈的第5个字符与常德戈第5个字符左边的部件(省去上面两短横)完全一样。

张家碾戈第1、第4字符及什邡戈的第3字符,与常德戈的第2、第3、第4字符的主要部件相似(差在上部的U形符凹槽过浅,竖画未穿过U字符底部)。这样比对的结果,新都戈、张家碾戈、什邡戈属巴蜀文化范畴应可以认定;常德戈的形制与铭文属于巴蜀文化的可能性也大为增加。就目前所见“棘戈”铭文而言,排列方式大多从上而下呈竖向刻画,戈上单个字铭文间常出现相似或相同现象。这些特征在巴蜀戈上都能得到印证,上面所举的新都戈、什邡戈、张家碾戈的铭文皆从上至下竖向排列,铭文中都有相似的符号出现。我们知道先秦时期中原的青铜兵器铭文刻画方向也有竖向排列的方式,但这种相似或相同的符号同时出现于青铜戈上的现象在这一时期中原文化的青铜兵器上是很少见的。这进一步表明这种铭文的构词特点与中原文化有别,当是西南地区巴蜀文化具有的一种语言文字特性。对于“棘戈”属性的辨别不仅要从出土地、形制等方面加以比对,还要注重对戈上铭文的探究。因此,所谓的“棘戈”还不能轻易地从巴蜀文化中剔除。

三、巴蜀戈与楚式戈的比较

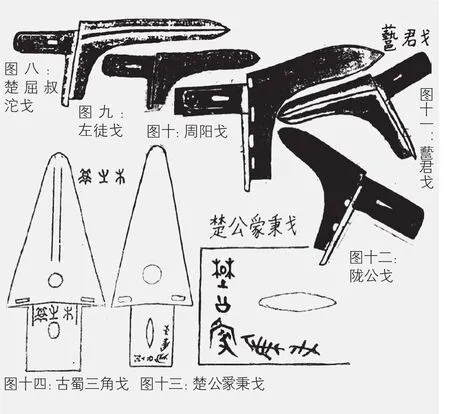

刘彬徽先生《楚系青铜器研究》列举108种铜器,有15种戈,共17件。[14]现刊出楚屈叔沱戈、周阳戈、 君戈、陇公戈、左徒戈,予以讨论。

楚屈叔沱戈(图八)出土于安徽寿县,时代为春秋早期,铭文有19个字符(另1件有7个字符)。左徒戈(图九)出土于山东莒南,时代为战国晚期。这2件戈形制相同,戈援瘦长,基本平直,胡部短,戈的全长与胡的全长(连至援末上缘)的比率分别为:B5=2.73、B6=3.1。

周阳戈(图十)出土于湖北江陵,时代为战国早期,铭文有4个字符。 君戈(图十一)出土于湖北江陵,时代为战国中期,铭文有5个字符(后2字符合体为1字符)。陇公戈(图十二)出土于湖北江陵,时代为战国中期,铭文有5个字符(后2字符合体为1字符)。这3戈形制也相同,戈援变宽上仰,胡部变长,整体显得粗壮,戈的全长与胡的全长(连至援末上缘)的比率分别为:B7=2,B8=1.9,B9=1.73。当然还有其他形制。以上5件戈的铭文都是楚文字,较易识读。

常德戈的全长与胡部长之比B≈2。与周阳之戈相同,与 君戈、陇公戈相似,表明在形制上受到了楚文化的影响。但也有所不同:与传统的楚戈相比,显得不够粗壮,而像新都戈、什邡戈等巴蜀戈那样锋较圆钝,援身略束腰,中胡二或三穿,直内无刃;援本两侧多有纹饰,细身且援中有脊,类似文字符号多饰在胡部两侧。井中伟《早期中国青铜戈·戟研究》将常德戈归入巴蜀戈类型,并指出此戈类型均出于楚墓中……是参照典型的蜀戈并加入楚人所喜好的装饰,仿制而成的。[15]这表明常德戈与蜀戈形制一致,只是装饰有别。从胡部刻画文字非楚系文字看,更是印证了此戈与楚戈不同。常德戈上的文字不是楚文字,至今未能识读。

《楚系青铜器研究》列于第一位的是楚公 秉戈(见图十三),年代属西周中晚期,1959年在长沙拣选而得,三角形援,二穿(孔)无胡;内(戈柄)上有铭文5个字符(呈L形排列);楚公 秉戈,系楚系文字,刻画与排列较为粗率。《楚系青铜器研究》说:“东周时期列国间文字的共性是主要的,都属于先秦古文字系统,楚文字是其间一个重要组成部分。”[16]

无独有偶,古蜀地收集了一件三角形无胡戈(见图十四)与上述楚公戈基本相同。《三星堆文化》说:“第四件为收集的三角形无胡蜀戈,是典型的早期啄击兵器。戈上的铭文在内(戈柄)上近阑处,从左至右排列,共3个字符。这些蜀族文字字符笔画少而简,字符化程度高,大小均匀,排列整齐,字体的书法艺术十分精美”[17]。钱玉趾《三件古蜀族铭文考释》认为三角形蜀戈的铭文是古蜀文字,并引用古彝文字符进行对比解读,认为两种文字具有亲缘关系。[18]

这两件三角形戈,仅凭形制已无法辨别,唯一能区分其为楚戈或巴蜀戈的要素应是文字。其他种类的楚戈与巴蜀戈的区分也有类似的情况。用文字加以辨别,是比较切实可靠的方法。如此,我们可将三角形蜀戈与新都戈、张家碾戈、什邡戈归入巴蜀戈的大类;将楚屈叔沱戈、左徒戈、周阳戈、君戈、陇公戈等归入楚式戈一类,应无疑问。

至于常德戈,其上铭文既非楚系文字,也无法用先秦古文字系统的其他战国文字解读。洪梅《棘戈研究》赞同林沄的说法:“应该是没有文字的人们为了摹仿有文字的戈而制造出的,只有装饰意义,假充文字而已。”[19]当然也存在这种情况,但我们看来,有一点是清楚的,即常德戈铭文不是楚文字,常德戈不是楚戈。通过上述将常德戈与巴蜀新都戈、什邡戈、张家碾戈在文字上的比对,可看出常德戈上铭文与楚系文字有别,却与巴蜀戈上的铭文相似或相同。因此,常德戈上的铭文应属巴蜀系文字。综上所述,常德戈不管从形制,还是铭文上,属于巴蜀文化的可能性较大。

四、常德戈铭文字符的识别

春秋中期,荆人鳖灵王蜀,建立开明王朝,加上蜀、楚共同抗秦的需要等,这两个国族即有更多的文化交流与融合。据《楚系青铜器研究》载,成都百花潭中学10号墓、新都马家大墓、绵竹县船棺墓等蜀族墓葬中,都出土有较多的楚文化器物。同样,在楚地的楚人墓葬中,也出土了不少蜀文化器物。这给准确区分蜀、楚文化带来了难度。

早期巴蜀器物的图形纹饰、符号、文字,大多数引用文献或二手材料,难免以讹传讹,影响研究的准确性。陈德安先生为我们提供了峨眉符溪铭文戈的清晰照片,利于研究。有学者认为:“什邡铭文戈的字符也是蜀族文字,是战国时代的蜀族文字,与彝族文字有亲缘关系。”此文附有铜戈照片及描摹铭文字符[20],但字符有误。后在什邡博物馆馆长杨剑老师的大力支持下,通过对什邡铭文戈的审视,发现直行镌刻的5个字符的第1个字符,上方U构件中间(竖画两侧)有2个对称的点画(见图七),而原来公布的铭文是没有这两点的。U形框里2个点画的发现,联想到彝文字符有较多U、竖画与两点式结构,更增加了古蜀文字与彝族文字具有亲缘关系的可信度。

钱玉趾《古蜀人的语言和文字》说:“《古蜀地存在过拼音文字再探》分析了古蜀人与古彝人的民族迁移和风俗习惯,认为古蜀族的一支融合于彝族之中,并将收集到的三角戈、郫县张家碾戈和新都戈上的铭文与彝族文字加以对照,说:‘发现两者有惊人的相似性……’”又讲:“常德戈与新都铭文戈、郫县张家碾铭文戈、峨眉符溪铭文戈三件戈的形制相同,字符的排列方式一样……通过字符形态的比较,我们可以有把握地得出结论:常德26号墓铭文戈的文字与新都戈……都是蜀族文字。”[21]沙马拉毅等《四川犍为出土巴蜀土坑印字是古彝文字符考》也指出:开明王朝末期的巴蜀土坑印字是彝文字符。[22]当然,这都不是最终的结论,仍有新结论产生的可能;但以目前所见资料来看,常德戈上铭文与巴蜀文化关系密切,与中原文化或楚文化有别。

通过上述研究可知,常德戈都与楚戈有别,其铭文与中原或楚系文字不同,与巴蜀戈及巴蜀系文字相近或相同。因此,常德戈铭文的字符与先秦古文字及战国文字的“棘”字无关,不宜称为“棘字戈”“棘戈”,更不宜将“棘字戈”设置成一个种类。所谓的“棘戈”文字,究竟是何种文字亟需重新进行相关整理、辨别等专题研究。

注释:

[1][3][19]洪梅:《“棘戈”研究》,《江汉考古》2019年第3期。

[2]周世荣:《湖南楚墓出土古文字考》,《湖南考古集刊》1982年。

[4]冯广宏:《巴蜀文字的期待(三)》,《文史杂志》2004年第3期。

[5]蔡靖泉:《〈楚居〉所记楚先公事迹的献疑考实》,《江汉论坛》2019年第8期。

[6]熊传新:《湖南发现的古代巴人遗物》,《文物资料丛刊》1983年第7期。

[7]段渝:《巴蜀文字的两系及其起源》,《三星堆文明·巴蜀文化研究动态》2007年第3期。

[8]李学勤:《试论余杭南湖良渚文化黑陶罐的刻划符号》,《浙江学刊》1992年第4期。

[9]李复华:《四川郫县红光公社出土战国铜器》,《文物》1976年第10期。

[10][20]钱玉趾:《巴蜀史与古文字探》,天马出版有限公司2010年版,第150—155页,100页。

[11][13][14][16]刘彬徽:《楚系青铜器研究》,湖北教育出版社1995年版,第378页、525页,562页,569页。

[12]潘力行、邹志一主编《吴地文化一万年》,中华书局1994年版,第118页、67页。

[15]井中伟:《早期中国青铜器戈·戟研究》,科学出版社2011年版,第172—173页。

[17]屈小强等主编《三星堆文化》,四川人民出版社1993年版,第441页。

[18][21]钱玉趾:《三件古蜀族铭文考释》,《西南民族大学学报》2010年第7期。

[22]沙马拉毅、钱玉趾:《四川犍为出土巴蜀土坑印字是古彝文字符考》,《西南民族大学学报》2014年第4期。