图画守则与灰色寓言

闫超华

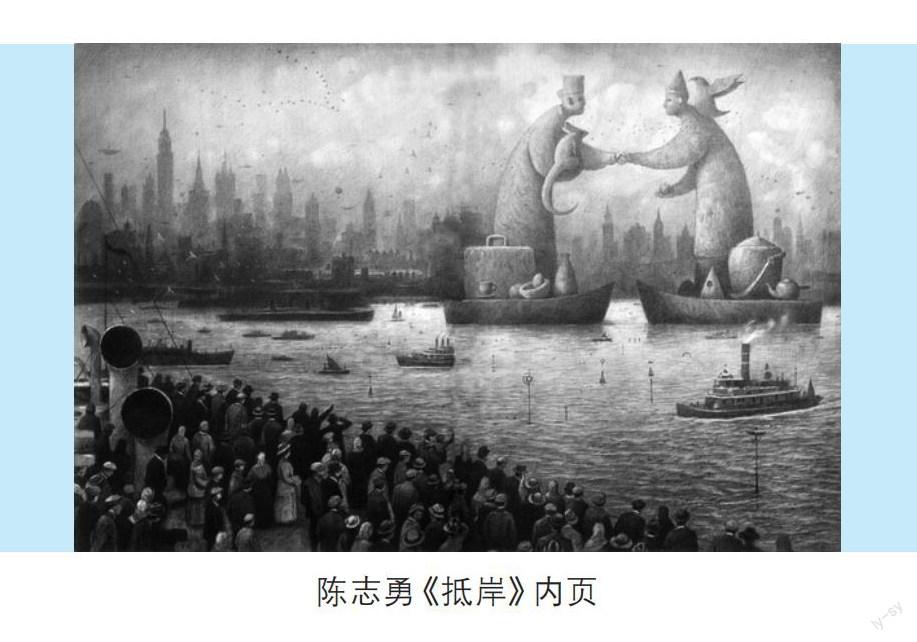

如何通过图画书让读者从艺术的此岸抵达彼岸?要理解这一过程,我们需要一条孤舟行进在线性河流之上,远处翻起色彩的波浪,其中隐藏着图画的神秘守则与寓言,并以隐喻和象征的方式提醒我们:图“像”本身就是“现象”,也是构形的“万象”。翻开陈志勇的《抵岸》,我无法忘记一个天空被切割成六十个分镜头的场景,这暗示着“我”在船上漂泊了两个月,一个陌生的领域在等待着“我”和读者,亦如“抵岸”时那两个握手的巨大雕塑释放的神秘气息。场景的再现因为被施了魔法而紧紧抓住图像世界的尾巴。“抵岸”,既是外部现象,又是内部的显形,它让人类的移民(或迁徙)拥有了时代的幻象,明亮与灰暗渐次融合,一些后现代主义的元素在此投下光影。可以说,陈志勇让图画从图画中解放了出来,或许只有爱才能真正理解它们。

事实上,这一切和陈志勇的身份有关,陈志勇原名肖恩·坦(Shaun Tan),他本来没有中文名,“陈志勇”据说是他的书引入中国台湾时,出版社给他起的名字。他的父亲是中国人,出生在马来西亚,母亲是爱尔兰裔的澳大利亚人,妻子则是定居澳大利亚的芬兰人……可以说陈志勇的家庭本身就是一部移民史。

凝视《抵岸》的封面,一张发黄的照片映入眼帘:一个男人提着行李箱望着那个奇异的小怪物,人与事充满着梦幻的游离色彩。有趣的是,在《抵岸》第一章正文的首页,九宫格的镜头闪动着纸鸟、时钟、衣帽、锅勺、儿童画、茶壶等生活物品,和最后一章首页的图景有着隐秘的契合,仿佛这是一次穿越时空的循环,所有的情境如此相似,而主体的形态已经发生了改变。如果你看过陈志勇的照片,你会发现,画面里男人的原型就是他自己,女人是他妻子。这种真实与虚幻的交叉消除了图画守则的界限,即让自身也渗透到图画中来。作为一种策略,陈志勇的每本图画书几乎都有他自己的影子,这也是其情感演进的重要方式。下面我们不妨看看《抵岸》的镜像:一个男人收拾完行李,戴上礼帽,在火车站与妻女告别。一条条巨大的龙尾盘踞在城市上空,人物命运的不确定性散发了出来,战争、经济、种族等问题凸现出来,这时虚构让现实变得更加具体。主人公见证了移民的生存困境,也收获了珍贵的友谊,最后一家人团聚在一起。在时代的齿轮中,个人的存在如此虚幻却又如此真实,这本身呈示的就是人在陌生之境的荣枯,用柏拉图在《斐德若篇》中的话来说:“其实,绘画所分娩出的东西具有生灵的样子。”

需要提及的是,作为无字书,《抵岸》只是用图画遮蔽了文字而已,正如日本作家松居直所说,无字书“只不过没有印上文字而已,实际上仍然存在着支撑图画表现的语言”(《我的图画书论》,季颖译,湖南少年儿童出版社1997年)。作者消除了故事的声音,让读者用想象去发声。《抵岸》借用了雷蒙·布力格的图画书《雪人》的结构,这完全是一种图像小说的表现手法—用图画陈述语言,捕获语言“沉默”的状态。对读者而言,将沉默化为声音更具超验的力量,图画张着嘴巴打碎“舌头的管辖”(希尼语),我们的想象足以嵌入图画“失語”的深渊。在这里,被贴上“外来者”标签的弱势境遇直指生存的现实问题,比如不公、压迫、孤独……“在出现世界图像的地方,实现着一种关于存在者整体的本质性决断。存在者的存在是在存在者之被表象状态中被寻求和发现的。”(《海德格尔存在哲学》,孙周兴等译,九州出版社2009年)《抵岸》中的“世界图像”是异乡人的行进史,那些场景甚至试图驱散图画的颜料,重构在场,与整个现实世界对立起来。因为陈志勇深知,移民如同候鸟迁徙,心灵终究会回到最初的栖居地。

诚然,每个人物的身份都负载着某种未知,我们无法权衡图画中的断裂与冒险。陈志勇还原了记忆的“失物之地”,作为自身的丢弃物,一个人在触及他者的同时也脱离引力的回旋。也许我们要像戴维一样,唯有找到那本神奇的《失物之书》(爱尔兰作家约翰·康纳利作品)才能抵达彼岸,重获新生。

有时,穿梭到陈志勇的图画之境,我们会发现,《失物招领》中那个“丢失之物”宛如“哈尔的移动城堡”(宫崎骏动画电影中的事物),它的造型完全像是一个“外来生物”,一个怪异的“边缘者”(据说陈志勇十几岁就开始为科幻小说和恐怖故事绘制插图)。在未知的大地上,图画的荒诞就是世界的荒诞,在无尽的旋涡中我们都成了被遗弃的符号。我想,这也是为何我们总能在陈志勇的图画中窥探到其童年影子的原因:“我真的只对那个男孩感同身受,他的原型是少年时代的我—有点孤僻,更多的时候是在家里收集物品,而不是和朋友交往。”(邱苑婷《陈志勇:为那些离开故乡的人》,《南方人物周刊》2020年8月17日)那些迷失之物同时也在推动着我们童年的进程,童话般的寓言逐步立形。你永远无法知道哪些东西会突然闯进你的世界,然后又慢慢莫名消失。在图画的最后,作者这样说道:“你知道就是那些看起来古怪、哀伤、仿佛走丢了的东西。但我们现在看见这种东西的次数越来越少了。也许周围再也没有那些走丢的东西了。或者可能是我不再注意它们了……”这一切似乎都预演着童年的消逝与终结,也就是说这种幻想的游戏正在一点点消隐。陈志勇的图画带给我们“反乌托邦”式的启示,其中渗透着童年的忧郁气息。用美国作家尼尔·波兹曼的话来说:“儿童和成人的价值风格正在融合为一体,最显著的症状表现在儿童的游戏方面,也就是说,儿童游戏正在消逝。”(《童年的消逝》,吴燕莛译,广西师范大学出版社2004年)《失物招领》本身也是游戏的一种—从现实衍生的奇梦空间:“那些在潜意识下冒出的想法和梦境就像安静的耳语,你要想办法倾听并认真对待它们。”(《陈志勇:为那些离开故乡的人》)从某种意义上来说,《失物招领》像是《抵岸》的延续,即对无名者身份的重塑。这部作品后来被拍成了动画,二○一○年获得奥斯卡最佳短片。至此,陈志勇在战栗、孤寂和漂泊中获得了温暖的光源。或如意大利作家吉奥乔·阿甘本在《幼年与历史》中所说:“寓言只有通过废除作为其核心的神秘经验,将其转化为魔法,才能够摆脱入门的仪式。”(尹星译,河南大学出版社2016年)陈志勇在无限可能之中抵达了图画的边缘,他甚至来到图画的反面—一种经验图式的镜中宇宙。

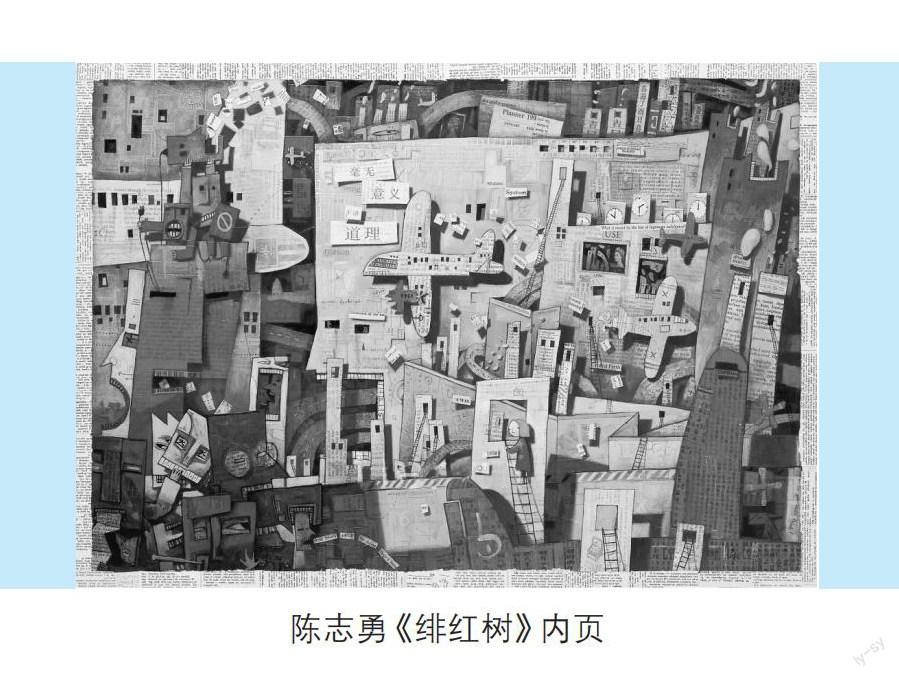

因此,在处理图画的仪式上,陈志勇让一切在破碎中得到拯救。让我们再次回视《失物招领》,那些在一张陈旧的纸上拼贴着各种练习题、线路图及公式的图景,一下子将图画的空间秩序引入歧义,后现代主义的表象通往交叉之径无限延伸下去。对此,陈志勇如是说:“(我)每天都挣扎着在许多斑驳的文、图碎片中捕捞灵感,发现其中一些碎片可以组成真实、精确、有力的作品,而其他一些则只能组合出虚假、含混、破损之物。”(程诺《后现代儿童图画书研究》,少年儿童出版社2020年)这让我想起英国作家埃米莉·格雷维特的图画书《小老鼠的恐怖的大书》,其中围绕在黑熊和白熊身边的报纸、便签、剪影、广告等,读者开始在荒诞、无序的迷宫中行进,那些图画不再是流动的线条整体,而是凝滞混乱的素材堆积。于是,每个图画都成了另一个他者,通过解构直逼图画固有的语境系统,从而掀起一场内心的风暴。

我们进入陈志勇的图画空间是缓慢的,这是一个持续性的期待过程,我们不断“缺席”,又不断与图画共存。我们的目光一直聚焦图画潜在的守则,透视烧穿了其中的秘密,让表象脱离出来,进而深入到经验之中,探究无穷的意趣。

在陈志勇的图画中,你必须学会如何去寻找,因为文字和图片隐藏的部分包裹在模糊的场所里,我们必须进入《观像器》(陈志勇绘本)中的魔法圆盘才能看清图画的宇宙。无论是全景视图、远镜头,还是特写镜头,人与物一旦开始漫游,那些图画就会像电影一样灵动,图片传达的特殊情绪在细节中彰显出来,人物的表情、衣着、行为都在暗示其心理的变化。我们对陈志勇图画的直觉是升华的,生活的寓言在多重语义的编织下不过是一个尚未蜕变的“蝉蜕”,其翅膀的背后映射的是对人类行为的嘲讽。同样的手法在《别的国家都没有》中也有所体现,那些分镜头同步演绎着不同文化背景下叶子小人艾瑞克的种种行为,图片的序列随着时间的变化而产生偏移。看吧,陈志勇不断颠覆文本的合理性,他绘制的那些图像符号只是故事进阶的途径,在灰暗中折射人性残存的一点余温。但正是这种温情,让图画触动我们身心的景观。

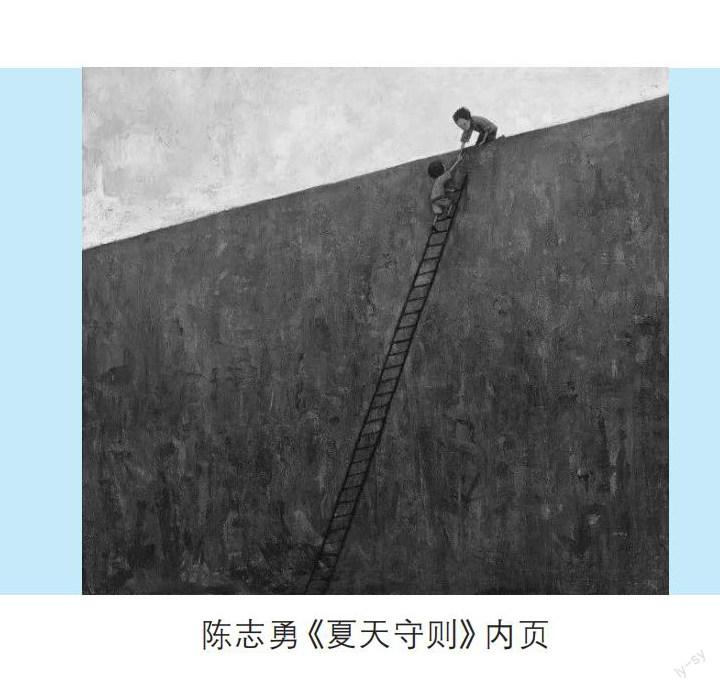

这里,需要强调的是陈志勇对灰色调的偏爱,他将绘画引至边界,静观情感的褶皱。诚如《绯红树》笼罩在忧郁的迷雾中,一个女孩深陷绝望的梦魇之中,通过切换“观像器”,将黯淡、绯红的色调调和在一起:“有时候一天开始,什么都没有指望。事情是越来越糟,阴影啊,将人笼罩,谁也不明白为什么。”这种情绪冰山一样压迫着我们,自我身份认同的无力感蔓延至生活的各个角落。也许迈克尔·罗森的《伤心书》会告诉我们心理荒漠的空无:“有时候,伤心来势汹汹,漫天盖地,到处都是,包围着我。”(昆汀·布莱克图,林良译,北京联合出版公司2020年)昆汀·布莱克将人物勾勒得异常晦暗模糊,仿佛色彩随时会从人物的身上脱落下来。这让我想起陈志勇在访谈中这样描绘他对“绯红树”的看法:“是的,我曾有过多次抑郁的经历,虽然很少达到很严重的程度。我觉得这些低落的情绪往往会伴随着创作过程产生,就像灵感来临时的复调,不管你是不是艺術家都会有这种感觉。”(《陈志勇:为那些离开故乡的人》)那些散落在房间的树叶爪子般似乎要抓住什么,似乎什么也没有抓住。当小女孩淹没在令人窒息的枯叶中时(这与《夏日守则》中成群的乌鸦对视觉的遮蔽如出一辙),她的头发、衣服的色泽也过渡成枯叶的颜色,直到这棵绯红的树在房间里诞生,希望的根系才真正撕裂图画的禁锢(对此,我们开始明白莫里斯·桑达克的图画书《野兽国》中的情境,那从房间突然生长的原始丛林正是生命力的一种表现),房间的色彩瞬间变得明亮,读者的内心因此得到抚慰。据说,《绯红树》对治疗抑郁症有很好的效果。陈志勇擅长在虚构中凝视自由,“绯红树”作为一种象征,完全敞开它色彩的怀抱,童年的踪迹舒展开来。可以这么说,陈志勇的图画就是一部灰色童话,所幸那些被施了咒语的场景最终都会被光亮照耀,直射希望。

同样的策略在《夏天守则》中也有所体现,故事这样开始上演了:“去年夏天,我学到了这一切:永远不要把一只红袜子留在晾衣绳上,永远不要吃派对上的最后一颗橄榄,永远不要让你的罐子掉下去……”(常立译,连环画出版社2018年)这时,文字引领图画飞升,图文的交互提醒我们:“永远不要把一只红袜子留在晾衣绳上。”这仿佛是哥哥对弟弟的忠告,其潜台词是“这样会引来巨大的红兔子”。红袜子与红兔子之间的关联是异化的结果,随物赋形。然而这一事实并未消除,接着,从图画的缝隙中传来:“永远不要吃派对上的最后一颗橄榄,这样会引来巨鹰。”某种自发的荒谬袭来,难道那圆形的橄榄就是鹰眼本身?随着“永远不要……”的展开,一种绝对的命令式的语气也在不断强化。无数个守则如同无数个不平等条约,哥哥与弟弟身份的不对等一览无余。在图画的最后,哥哥乘着红色飞机向着远方飞去,而弟弟拿着书包在后面追着。从一个层面到另一个层面,假设哥哥是此刻的化身,而弟弟是作者曾经的童年,这种关系就会变得微妙起来。奇趣的是,一只乌鸦像是“见证者”,从始至终都出现在画面的角落(如同《绯红树》中闪现的树叶),然而,当文中出现“永远不要追问为什么”时,乌鸦开始增多,对应的画面是,弟弟骑在哥哥身上挥舞着拳头,人物的关系紧张到了冰点。“永远不要在战斗中失败”,哥哥用绳子牵着战俘般的弟弟,有一只乌鸦用喙衔着王冠给了“胜利者”,弟弟被锁进了火炉般的独屋中,烟囱冒着“硝烟”。这种“战争”随着遮天蔽日的乌鸦飞向那个房子而出现了转机。哥哥意识到要改变这一切,他带上断线钳,剪断了铁锁……灰暗的乌鸦消失……

通过不断深入图画的内部,陈志勇打破了原有的艺术范式,让图画在驳杂的浪潮中漂浮起来。假如我们成为《夏天守则》中的人物,那个可怖的巨大的红色兔子之眼就会直视我们,宛如孤岛上的灯塔。而那两个躲在角落里的孩子,就是我们童年本身,与他们对视的乌鸦,使整个氛围陷入灰色的凝滞地带。这种图画的美学张力,掌控了故事的所有波动:“这就是夏天的守则。”整个画面的色调一下子变得明媚温馨。色彩的更迭牵引着故事的走向—原本哥哥与巨猫吃零食的画面切换成哥哥与弟弟在场的情景,意味着兄弟之间的关系走向了缓和。

陈志勇擅长通过色彩的变化演进故事的发展,这是其一贯的图画伎俩。比如在《内城故事》中,当人和狗彼此陌生时,整个画面是黑色的。《夏天守则》也是如此,翻开首页是黑灰色的天空和城墙,整个故事似乎弥漫在灰烬之中。同样,在开始之初,《蝉》也是被一件黑灰的外衣包裹,露出黑色的爪子,脱离人类的生活后它才显现通体的醒目红色。而在《别的国家都没有》中,叶子小人艾瑞克刚到来时展示的生活细节都是灰色的,当他突然离去,留下的事物却都绽放出鲜艳的花蕾。简言之,陈志勇深爱灰色调(尤其在《抵岸》中他将这种色调发挥到极致),并在这种色调中注入自己的情感力量。或许这与其潜藏的童年心理有很大关系,移民身份、文化差异、生活状态等因素导致他在不断的犹疑中重新审视自己的命运。这也是为什么陈志勇喜欢在图画书中涉猎历史问题的原因,例如《兔子》讲述的是澳大利亚的殖民问题,《蝉》说着蹩脚的英语似乎也指涉移民的境遇,《抵岸》阐释的移民问题让历史重回图文的纹理,那一幕幕“纸上电影”诠释着“外来者”的失落与孤独。为什么偏爱这一主题?陈志勇在《南方人物周刊》的专访中这样说道:“我常常觉得自己是个局外人、迷失者,尤其在青少年时期,不过后来又意识到每个人都是如此。”抑或德国绘本作家尤塔·鲍尔的《神奇的色彩女王》会给我们一些“灰色”的指引:“玛琳达灰沉沉的,城堡灰沉沉的,山灰沉沉的,天空也灰沉沉的。‘走开’玛琳达说,她又骂又吼,还尖叫。可是灰色根本不听她的命令,它不肯走。就这样过了好久好久。玛琳达不再像女王了,她不再温柔,不再奔放,也不再温暖,她只有悲伤。”(刘海颖译,河北教育出版社2012年)一个人的图画史其实就是心灵史,陈志勇的图画奇旅与“灵性”共振,经由读者传至色彩的星空。

下面,我们不妨进入陈志勇的另一部图画著作《内城故事》,把图画的边界拉向远方。这时,所有的动物都像灰色的河流一样溢出读者的眼睛。在这部作品中,陈志勇意在揭示“在故事中所有的東西都是平等的”(曹芳译,二十一世纪出版社2020年),仿佛我们生活在图画之间,等待其中的事物复活。对此,陈志勇甚至用大篇幅的文字叙述自己要呈现的内容,比如在描绘的“月亮鱼”的篇目中,他完整地呈现了月亮鱼从出现到消失的过程,当我们循着文字的线索走向图画深处时,我们发现图画变得简单而圣洁:月亮鱼化作了一个孩子的面孔,那些散落的鱼卵光粒一样璀璨。尽管如此,我们还是能深切地感受到作者的笔触所激起的痛苦的光辉,而那些叙述的长文不过是作者借助图画审视人类冷酷的生存秩序罢了。陈志勇曾说:“除了要让人产生共鸣外,文字和插画也不能相互竞争,因为它们是完全不同的东西,所以我倾向于在大量的文字内容中,增加较少的视觉效果。”陈志勇从表象出发,经过颜层的不断贯透,最终抵达另一个世界,即图画的彼岸。

真实的生活寓言如同“一天下午,董事会的成员都变成了青蛙”(《内城故事》)一样荒诞,这种“卡夫卡式”的变形记是对荒诞生活的嘲弄。当《蝉》褪去人类的外衣袒露自身时,翅膀—飞升的神秘之物,从暗绿变成血红,从灰烬中重生。这种对世界模拟关系的预设,其实恰恰是生活本身—我们都在工作的奴役下掩藏真实的欲望。陈志勇喜欢描绘小人物的生活形态,通过编织图画内部的结构,建造一座可以让童年自由出入的图画城堡。作者创造了一种对图画新的认知,仿佛他在完成某种仪式,让图画介入到生活的领域。换言之,陈志勇的图画还原了历史的部分场景,向着知性的方向前行。其间,图画与记忆、存在与本真、构图与形式、意义与寓言将会重新被发现,并引领我们在灰暗中瞥见光束。

一言以蔽之,在图画到来的时候,陈志勇拥有自己独特的守则。不同于安东尼·布朗,陈志勇在图画中呈现的超现实主义的色彩更加深沉、混沌、忧郁。随着图画慢慢蜕变,我们甚至很难界定陈志勇的图画书类型。我记得尼采有句话,大致意思是说:“凝视深渊过久,深渊将回以凝视。”阅读陈志勇图画也是如此,当我们观看陈志勇的图画,它们也在回视我们,图画的碎片会拼贴一个个读者,那里面游离着无数个佩里·诺德曼所说的“隐藏的成人”。儿童—成人仿佛是河流的两岸,而图画书是其中最直观、纯真的光影,浮动在我们的身心中,一点一点在让读者的眼睑结晶。

此时,也许我们触碰到了陈志勇图画中的心灵维度,那些可见或不可见之物被吸纳于多维度的语义变体中,并且点燃图画之火,让读者只能在灰烬中看见褪色的时间、空间和裂隙。也就是说,在图画书中,作者的在场势必会导致读者的缺席。陈志勇刻意让图画处于一种出神、游离,然后抵岸的状态。面对陈志勇的图画,我们仅能勾勒其轮廓,感受图文不断交互行进最终完成移情的实质。惚兮恍兮,陈志勇沉浸于自我的隐匿与失衡之境,他的图画给了我们这样的疑问:我们如何与图画相处?我们是读者还是观者?如何与作者心灵相通?我们是否真的了解图画的性格、禀赋和光束?

这让我想起里尔克的一段阐述:“因为创造者必须自己是一个完整的世界,在自身和自身所联结的自然里得到一切。”(《给青年诗人的信》,冯至译,上海译文出版社2011年)陈志勇拥有自己完整的图画谱系与守则,其对灰色寓言的迷恋正是我们的生生之境:“这意味着什么?到底意味着什么?”(《内城故事》)而在《夏天守则》的封底,镶嵌着作者的最后一句话:“永远不要破坏这些规则!特别是当你不理解时。”一旦读者真正走向陈志勇图画的丛林,他们可以通过自由的想象弥补其中隐含的意义。

论述到这里,无数个红色的翅膀从我的内心升腾而出。“是时候了,说再见。哒卡!哒卡!哒卡!”(陈志勇《蝉》,常立译,上海人民出版社2019年)那些挣脱现实躯壳的“蝉”的羽翼,从陈志勇的图画中飞离,然后消失在我们的视野之中。

二○二二年十一月十四日保山初稿

十二月六日修改