北宋石刻题名的常与变

——兼论石刻题名的唐宋转型

罗昌繁

石刻文献中,那些寥寥数语甚或仅存几个字的题名、题记、题字、题诗等,因信息承载量小,内容同质化,文集常失载。这类可统称为石刻题名(或石刻题识)(1)石刻题名(不包括进士题名碑、党人碑)、题记(不包括厅壁记、造像记)、行记、题字、题诗(部分题诗常附题名,多合刻,本文适当纳入考察)等,除了题诗文体特征明显,其他可谓异名同质,后人记载它们拟题时常混用题名、题记、题名记等,以题名最常见,故可以之统摄这些纪游类石刻题识。本文所谓题名乃从广义而言,非仅指题名本身,而指文字信息简短的所有纪游类石刻题识。叶昌炽《语石》卷五(姚文昌点校,杭州:浙江大学出版社,2018年,第180-181页)云:“或问:北朝造像有文字断裂仅存像主姓氏,此可谓之‘题名’乎?曰:不可,仍当归之造像。石刻中惟有两种不得谓之非题名,而与纪游之迹迥然不同。一则官吏之题名也,一则科举之题名也。”的文献大都散布于传世金石文献,甚或至今仍存于古刹荒涧,因其呈现碎片化特点,钩稽不易,几无文献的规模效应,所受关注度与石刻研究之大宗——碑志文相比有云泥之别。石刻题名多为摩崖形式(不可移动),少数为碑刻形式(易于搬运)。叶昌炽《语石》云:“士大夫雅好文章,游宦登临,往往濡毫以志岁月。名山洞壑,不乏留题。”(2)叶昌炽:《语石》卷一,第26页。作为古人游玩时所留之“石上鸿爪”,石刻题名几乎都是“某某于某年某月到此一游”的留题。宋人说“洗壁留名题岁月,登高著句记川山”,(3)陈师道:《和范教授同游桓山》,冒广生:《后山诗注补笺》卷十,北京:中华书局,1995年,第351页。“题名扫高壁,岁月记所遇”,(4)张耒:《饭昭果寺》,《张耒集》卷七,李逸安等点校,北京:中华书局,1990年,第86页。要之,题咏留念目的在志岁月以图不朽。对此,欧阳修在《唐甘棠馆题名跋》早已点明:“人之好名也!其功德之盛,固已书竹帛、刻金石,以垂不朽矣;至于登高远望,行旅往来,慨然寓兴于一时,亦必勒其姓名,留于山石,非徒徘徊俯仰,以自悲其身世,亦欲来者想见其风流。”(5)欧阳修:《集古录跋尾》卷八,《石刻史料新编》第一辑,台北:新文丰出版公司,1977 年,第24册,第17902页。“勒”字,《石刻史料新编》作“鞅”,笔者据《四部丛刊初编》集部影印元刊本《欧阳文忠公文集》卷一四一(第5页)改。《语石》也说:“于斯时也,山川登眺,俯仰兴怀,选石留题,以纪鸿爪。其人其字,大都出自雅流;某水某山,从此遂留古迹。姓名年月,皆考证之攸资;子弟宾僚,亦牵连而并录。”(6)叶昌炽:《语石》卷五,第172页。题名往往涉及时间、地点、人物、事件等信息,成为后人了解古人的重要依凭。

文史艺术学界对石刻题名已有关注,(7)如王星、王兆鹏:《苏轼题名、题字及文类石刻作品数量统计与分析》,《湖北大学学报》2013年第3期;杜海军:《论题名的文学研究意义》,《安徽师范大学学报》2017年第1期;王延智:《壁上烟云:宋代题名书法刻石初探》,《中国书法》2019年第4期。但仍有较大研究空间。本文主要探讨石刻题名的产生及相关问题,首先论述石刻题名发展中的唐宋转型现象,(8)本文所谓石刻题名的唐宋转型,非指由日本学者提出的“唐宋变革论”,而只是强调石刻题名在题刻方式、数量、表现主题等方面在宋代发生了较明显的变化。继而通过个案探讨题名的相关常态问题,并将题名置于酷烈党争背景下,考察其在特殊历史语境中的特殊面相。

一、石刻题名的唐宋转型

石刻题名虽早已有之,但其发展到北宋,在题刻方式、数量、表现主题上都有了新气象,可谓北宋为题名发展史上唐宋转型的转捩点。

(一)题刻方式与题刻地点的新变

石上题名具体源于何时,难以断定,但在北宋此风有变。顾炎武《金石文字记》云:“唐人纪游题名,皆就旧碑之阴及两旁书之,前人已题,后人即于空处插入,大小、高下,俱无定准。宋初亦然。自大中祥符以后,题名者乃别求一石刻之,字体始得舒纵,亦不与旧文相乱。然石小易于搬取,故题名愈多,而存者愈少。今之沟渠碾磨之间,皆是物矣。”(9)顾炎武:《金石文字记》卷六,《石刻史料新编》第一辑,第12册,第9287页。顾氏之言明确了两点:一是唐人已多有题名,但主要以碑阴、碑侧跟题方式为之;二是北宋初、中期,题名的兴盛趋势已然显现,题刻方式转向“别求一石”的碑刻另题。(10)顾炎武所谓的大中祥符乃宋真宗年号,一般被学界纳入北宋前期,真宗之后的宋仁宗则被纳入北宋中期。需要说明的是,宋人仍在碑阴、碑侧题名,不过同时也大大发展了“别求一石”的碑刻另题。叶昌炽《语石》也说:“题名同,而所题之石不同。一为旧碑之阴,后来者阴不足,则题于两侧,再不足,题于额,或额之阴,或正面提行空处,如华阴曲阳岳庙、曲阜孔庙诸碑是矣。秦中唐碑煊赫者,如昭陵、《醴泉》《圣教》《圭峰》,其阴、侧亦莫不有题字。”(11)叶昌炽:《语石》卷五,第173页。华阴华岳庙、曲阜孔庙诸碑都是中国北部重要的题名渊薮,题者多唐人,主要是碑阴、碑侧跟题方式,尚非宋人“别求一石”的碑刻另题方式。

石刻题名的另一重要形式——摩崖题名在宋代也有了较大新变,主要体现在题刻地点的变化上,即宋人扩大了摩崖题名由北向南的延伸发展。“中国古代山水文学的发展,一言以蔽之,是指文官们对山水之美的发现由北向南的拓展”,(12)户崎哲彦:《唐代岭南文学与石刻考》,北京:中华书局,2014年,第1页。摩崖题名常与山水文学相生相依。唐宋文人,尤其是宋人,因国土疆域的限制、经济重心的转移,活动足迹往往南移,他们在很大程度上开创了长江流域及以南地区摩崖题名的兴盛。(13)如《语石》(第62、176页)云“桂林山水甲天下,唐、宋士大夫度岭南来,题名、赋诗,摩崖殆遍”;“唐宋题名之渊薮以桂林为甲,其次即五溪矣”。而“桂林现存石刻已超过2000件,其中摩崖最多,占五分之四”(《中国西南地区历代石刻汇编·广西桂林卷》“前言”,天津:天津古籍出版社,1998年)。户崎哲彦在《唐代岭南文学与石刻考》(第42页)中说:“桂林市摩崖石刻现存数量虽为全国之首,然而唐代石刻尚甚少,并且不集中。”

摩崖较之碑刻,因人迹罕至,且不易移动,故其保存相对长久。(14)叶昌炽《语石》卷五(第183页)有云:“山巅水涯,人迹不到,且壁立千仞,非如断碑之可砻为柱础,斫为阶甃,故其传较碑碣为寿。”较之唐人,宋人在题刻方式上有所转变,在题刻地点上也有明显的南移倾向,这导致了题名数量的激增。

(二)数量:北宋臻至极盛

数量是反映一类事物兴盛与否的最直观感受。汉唐历朝都有石刻题名,但数量较之宋代要少。如华山多题名,约自中唐开始就渐有唐人题刻,北宋欧阳修、赵明诚都专门记录了华岳题名。后世不少摩崖题名,其渊薮大都由唐人开创,如中唐元结在永州朝阳岩、阳华岩诸处题名。永州摩崖是中国摩崖石刻的典型代表,而元结又可谓永州摩崖石刻的创始者。(15)程章灿:《方物:从永州摩崖石刻看文献生产的地方性》,《武汉大学学报》2021年第1期。然而,唐人题名诸如元结者,或许只能算作个案,尚未形成全国性题刻风潮。

王芑孙《碑版文广例》说:“游览题名,自东汉有之,然故不多,而残剥亦甚,北宋以后,文句可观者在今又多而不胜举也。”(16)王芑孙:《碑版文广例》卷九“游览题名括例”,朱记荣辑:《金石全例》下册,北京:北京图书馆出版社,2008年,第525页。叶昌炽《语石》也谓:“此唐以后石刻惟题名为可宝也。虽然,汉亦有之,……故题名不必求古刻,考其纪年,两宋为多,即唐贤亦不过百一。”叶氏的判断未必是经过精确统计得出的,但大致不差。他还说:“惟石淙两崖间略有宋人题识,亦如晨星之落落。不如由褒斜入蜀,天梯石栈,阁道云连,石门、析里之间,宋时士大夫入蜀者莫不濡毫于此。”这说明石淙两崖间的题名少于蜀道中的题名,但无论多寡,大都由宋人为之。叶昌炽在序中言其“访求逾二十年,藏碑至八千余通”,(17)以上引文参见叶昌炽撰:《语石》卷五,第172-173、176页;“序”,第13页。《语石》亦被公认为石刻学集大成之作,故而谅言不虚。此外,王延智统计了《寰宇访碑录》所载题名,指出“北宋初期,题名书法刻石一直处在相对缓慢的发展阶段。这种情况在仁宗庆历年间开始发生变化”,(18)王延智《壁上烟云:宋代题名书法刻石初探》中有“仁宗庆历年间开始发生变化”的结论,此与笔者统计若合符节。此外,《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》(郑州:中州古籍出版社,1989年)所收宋代题名也远多于唐五代题名。这与笔者的统计相符。石刻题名发展到北宋,数量明显上升,至北宋中晚期臻至鼎盛,故谓北宋为石刻题名发展史之转捩点,似无不可。

(三)主题:由公到私、由人文到自然的转向

摩崖刻石,古已有之。秦始皇刻石、汉燕然勒石、石门十三品、西狭颂、大唐中兴颂等等,或为彰显功勋,或为宣威耀武,或为纪事颂德,凡此种种,皆是有关政治、军事、民生的宏大叙事传统。摩崖中的这种传统从秦汉绵延明清未绝,但摩崖的主题表现在唐宋之际却有了新转向,尤其到北宋,除了延续宏大的言公传统,更大大拓展了内容无关宏旨的文人群体私人化、个性化的摩崖题名传统。

就北宋而言,石刻题名多是带有游玩感怀的简短叙述,往往随性所致。与地下墓志不同,石刻题名居于地上,具有可视化特点,是历史“胜迹”形成过程中人物的在场证明,其表现的基本是纪游的轻松主题。若论题名公私性质,因其是记载游人姓氏的,无疑大都属于私人纪游。先看几则例子:

《蒋之奇等乌石山题名》:“熙宁辛亥六月晦,蒋之奇颖叔、张徽伯常登乌石绝顶。”(19)冯登府辑:《闽中金石志》卷七,《石刻史料新编》第一辑,第17册,第12741页。

《苏轼半月泉题名碑》:“苏轼、曹辅、刘季孙、鲍朝懋、郑嘉会、苏固同游,元祐六年三月十一日。请得一日假,来游半月泉。何人施大手,擘破水中天。东坡。”(20)阮元编:《两浙金石志》卷六,《石刻史料新编》第一辑,第14册,第10337页。

《苏轼等三洲岩题名》:“东坡居士自海南还来游,武陵弓允明夫、东坡幼子过叔党同至。元符三年九月廿四日。”(21)阮元主修:《广东通志·金石略》,梁中民点校,广州:广东人民出版社,2011年,第244页。本文所列标题乃笔者所拟。

古人题名标题多为后世石刻文献的编撰者所拟,即便同一题名,拟名也或有异。后人拟题时,多遵循一种默认的规则:众人出游,不在标题中一一列出人名,而一般以第一署名为准,谓之某某题名(或题记)或某某等题名(或题记)。在诸人游历当时,署名先后往往根据序齿、序官等惯常原则。以上几则题名皆无关公事,其实除了观览山水宴饯纪游,题名中也有勾当公事主题,如劝农、祈雨等。《语石》云:“故惟题名有资于考史,而钩稽亦颇不易。其纪游也,多以幕僚公宴,或饯别,或勾当公事,如劝农、祈雪、行水之类。”(22)叶昌炽:《语石》卷五,第179页。如《曾布等祷雨题记》载:“龙图阁学士河东经略安抚使曾布,提点刑狱朝议大夫范子谅,躬率寮吏,祷雨祠下。通判太原军府事田盛、高复,签书河东节度判官卢讷,知阳曲县冯忱之,走马承受王演,检法官史辩从行。元祐丙寅岁七月十三日讷谨题。刊者任贶。”(23)胡聘之编:《山右石刻丛编》卷十三,《石刻史料新编》第一辑,第20册,第15224页。顾炎武《求古录》谓此为题名,非题记,可见同一石刻题名,不同编者拟名有异。与上述纯粹的纪游题名多不署衔、不题石工姓名有异,此祷雨题名带题衔,且题石工姓名,或因勾当公事,故题署较为正式。可见,石刻题名主题不出公私二者之外,以私人纪游为主,以勾当公事为辅,其中,私人纪游所占比例为大多数。

由于唐人多在塔壁、旧碑等人文建筑、器物题名,所以题名发展到一定数量就会面临书写空间不够的困境。宋人则另择碑题之,尤其是转向了山水摩崖这一自然环境大施拳脚。所以,从唐宋题名主题而言,也就有了从人文到自然的转向趋势。因为寺观亭台楼阁是常见的出游场所,所以宋人题名仍广布于人文建筑或器物上,但较之唐人,宋人在山野林地题名的趋势增加,此可谓宋人题名的自然化、山林化,户外多野刻乃宋人题名的一大特点。

(四)北宋题名兴盛之因

纵观石刻题名史,北宋中晚期形成了全国性的士大夫集体题刻意识。若考察桂林、永州、天柱山、华山、庐山、三峡等地方题名的“发帖者”与“跟帖者”,多由唐人发端,宋人跟题,(24)如因白居易、白行简、元稹始游且留题得名的“三游洞”(今属宜昌),欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游等人陆续“跟帖”,后人称中唐三人为“前三游”,又将跟题宋人中的“三苏”定为“后三游”。且以跟题为多。宋代除了文人,武将甚至石工也留有纪游类题名,(25)如北宋名将游师雄(进士出身)就留有多种题名传世。此外,《苏念五题名》云:“苏念五题名,存,静江府石匠人苏念五,宝祐元年十二月日到此,未知何日再来记山□。谨案:题名在灵山三海岩。”(《广东通志·金石略》,第347页)可知宋人题名风潮还影响到匠人,这与石工“物勒工名”的题署有异,尚未见宋前有类似的石工纪游题名。说明题刻主体阶层在扩大,题名风潮炽盛。何以北宋开始出现石刻题名的兴盛局面?(26)王延智《壁上烟云:宋代题名书法刻石初探》解释说:“其根本原因当在这段时间各州郡官学培养了大量的人才,这些人才恰恰是题名书法刻石的主体人群。”这种解释未触及石刻题名发展史所涉及的诸多重要外部因素。如前朝也曾人才兴盛,为何没有出现题名兴盛局面呢?所以还得多从外部因素去寻找答案。除了题刻方式与地点的变化导致,至少还有以下几点原因:

第一,宋人具有格外关注山水胜景的审美取向与题刻以图不朽的主观意识。在宋人社会生活中,旅行已经成为重要组成部分,包括学者游学、(27)北宋中期胡瑗的说法或能代表宋人共识:“学者只守一乡,则滞于一曲,则隘吝卑陋。必游四方,尽见人情物态,南北风俗,山川气象,以广其闻见,则为有益于学者矣。”参见王铚:《默记》卷下,北京:中华书局,1981年,第51页。举子赴考、官员出任等等。经历了战乱频仍,宋初统治者励精图治,北宋文官待遇优渥,较之唐人,他们多具有新型的文人生活态度。王禹偁《听泉》中的两句诗可以很好地概括宋人随遇而安的宦游(28)张聪《行万里路:宋代的旅行与文化》(李文锋译,杭州:浙江大学出版社,2015年,第35页)说:“游学与游宦(或宦游),以前也被使用过,但是在宋代它们才被精英们用于描述旅行的特征。”心态:“平生诗句多山水,谪宦谁知是胜游。”(29)《王黄州小畜集》卷八,《中华再造善本》“唐宋编”集部,北京:北京图书馆出版社,2004年。宋人性好山水,以胜游排遣谪宦意绪,这是具有普遍性、时代性的“集体无意识”行为。此外,历代文人都深受“三不朽”意识的影响,宋人则有过之而无不及,他们似乎有格外强烈的参政意识与社会责任感,通过金石铭记不朽的意识也更强烈,这从侧面增强了题诸石刻的主观动机。

第二,官方的石刻保护意识与文人圈金石学风潮的影响。宋初即有诏令禁止在前代陵寝樵采,(30)如《宋大诏令集》卷一百五十六《政事九》(北京:中华书局,1962年,第586页)收录了景德元年(1004)十月辛巳的《圣帝贤臣陵墓禁樵采诏》云:“诸路管内帝王陵寝、名臣贤士义夫节妇坟垄,并禁樵采,毁者官为修筑。无主坟墓碑碣石兽之类,敢坏者论如律,每岁首所在举行此令。”官方立法保护石刻实物,这在一定程度上促成了金石学研究风潮。(31)宋代金石学风潮的产生原因是多方面的,可参看刘心明:《略论金石学兴起于宋代的原因》,《山东大学学报》2004年第2期。北宋中晚期是金石学发端、兴盛期,正与石刻题名之兴盛基本同步,此恐非巧合。文人为了搜录金石文献迈出门户,又于此过程中留题纪游,可谓金石学兴趣与石刻题名的产生有着相辅相成的互促关系。不仅欧阳修有专门整理华山题名而成书的《华岳题名跋》,与其同时期的陈舜俞也在游览庐山时收录了中唐以来的若干题名,其《庐山记·古人题名篇》序云:“予游东林,颇爱屋间有唐以来人题名,寺僧因为予言,往岁屋室迁改,方板数百,文字昏暗,堆积闲处,不复爱惜,凡此者幸而未至于投削耳。嗟乎!昔人叹贤达胜士登山远望者多矣,皆湮没无闻,此几是。今得永泰已来颜鲁公下十有七人题名可见者,著之以备亡失云。”(32)陈舜俞:《庐山记》卷五,《大正新修大藏经》第51册,台北:佛陀教育基金会影印本,1990年,第1050页。这种“著之以备亡失”的文献搜集意识,就是当时金石学风潮的影响体现。今虽未发现陈舜俞在庐山的题名,但有熙宁七年(1074)九月二十日,他与苏轼、杨绘、鲁有开等人在杭州灵鹫兴圣寺的题名。(33)潜说友:《咸淳临安志》卷八十,《景印文渊阁四库全书》第490册,台北:台湾商务印书馆, 1986年,第840页。说明陈氏不仅收录题名,其本人也亲自题名或参与题名。

第三,北宋选官迁调制度与频繁党争贬谪的双重影响。官职性质与调任频次制约出游频率,也影响石刻题名的产生。士大夫在何处为官,在很大程度上决定着是否有题名的产生。职官迁调与贬谪行役对石刻题名生成的影响,是本文要着重探讨的因素,这一原因丝毫不弱于前几项因素,甚或过之。

唐人亦有职官迁调与升黜贬谪行役,但比宋人频率要低。宋代选任官制度有其特殊性,官员异地调动较为频繁,流动性强。如宋代成定制的磨勘、考课、差遣、量移等制度规定限年转官,使得士大夫一般需要每隔数年异地调动,迁转有差。且宋代冗官严重,因候选官较多,朝廷须让在任官员任期缩短,(34)文彦博《奏中外官久任事》(申利:《文彦博集校注》,北京:中华书局,2016年,第796页)说:“中外任官移替频速,在任不久,有如驿舍。”宋代地方长官频繁更替,任期有缩短趋势,学界多有论述。如苗书梅《宋代官员选任和管理制度》(开封:河南大学出版社,1996年,第249页)通过统计得出:“宋代地方长官以三年或二年为一任的制度在神宗朝以前还能遵守。但是,自哲宗朝以后,知州在任的时间以一年或不足一年为主,很少任满两年者。此外,监司在任的时间往往比知州还要短。”如此方能给排队的候选者更多希望。此外,北宋中晚期,旷日持久的酷烈党争所造成的升黜贬谪行役不胜枚举,客观上也增加了士大夫的出游频率。《语石》说:“或请祠归隐,或出守左迁,林壑徜徉,自题岁月。其词皆典雅可颂,其书皆飘飘有凌云之气,每一展对,心开目明,如接前贤謦欬。”(35)叶昌炽:《语石》卷五,第173页。这里的“请祠归隐”与“出守左迁”指退居与贬谪,在北宋多与党争有关。无论是秩满离任迁调他处,还是因党争贬谪外地,都促成了流动。所谓熟悉的地方无风景,人往往只有到了异地才有别样的新鲜感、兴奋感与表现欲,(36)曾大兴《文学地理学概论》(北京:商务印书馆,2017年,第126-127、135页)说,“文学家对陌生的自然或人文地理景观则往往有一种难以遏抑的新鲜感和表现欲。从这个角度来讲,雅集上的外地文学家的创作激情是不可小觑的,文学家的动态分布对文学创作的影响也是不可小觑的”;“文学家对本籍文化与客籍文化的感受、认识和表现是比较复杂的。一个文学家到了异地,往往会对异地风物表现出浓厚的兴趣,其浓烈程度甚至超过本地文学家”。才会有兴致出游磨墨濡毫。

综上,从题刻方式、数量、表现主题来看,北宋石刻题名都有了新态势,故而,石刻题名发展史上的唐宋转型现象值得注意。

二、常态化:石刻题名的产生及相关问题

知常以观变,要深入了解北宋文人的题刻常态,需要找一个案例进行具体深描。北宋以苏轼、黄庭坚、蒋之奇、曾布等人留下的题名信息为多。苏轼题刻曾镵毁严重,(37)叶昌炽多次强调东坡题名的党争厄运,如《语石》卷五(第173、177页)说,“苏文忠笠屐所至,最好留题,以党禁多镵毁”;“琼岛孤悬海外,苏子瞻题字皆明以后重摹,或可不到”。题名信息或有真伪难辨者。故本文下面以黄庭坚题名为主——就现存黄庭坚题名信息来看,包含:登山、登楼、观书法、观古碑、观古编钟、观古树、观古寺、观古井、观旧题名、观雨、观水、煮茶、饮酒、宴饮、吃荔枝、弹琴等等,内容关涉山水人文风景、植物器物、嬉游宴乐等文人业余生活的方方面面;同时,辅以他人题名佐证或对比,讨论与题名产生有关的诸问题。

(一)参与人员

欧阳修《唐华岳题名》谓:“往往当时知名士也,或兄弟同游,或子侄并侍;或僚属将佐之咸在,或山人处士之相携;或奉使奔命,有行役之劳;或穷高望远,极登临之适。”(38)欧阳修:《集古录跋尾》卷六,《石刻史料新编》第一辑,第24册,第17886页。欧氏已说明了题名的主要参与者有同事僚属、兄弟子侄、方外隐士等。

若从出游人数而言,有单独野游者,这往往是本着寻幽探奇之心态,偶有文人为之。如黄庭坚就有诗《红蕉洞独宿》,(39)《黄庭坚全集》“外集”卷十八,刘琳等点校,北京:中华书局,2021年,第1179-1180页。独宿山洞应是黄庭坚野游过晚不及归家所致。但从游者众则会有妨静赏,故而三五僚友结伴出游的情况最多,此乃雅集之体现,兹例如恒河沙数,不赘举。读宋人题名,某某同游、某某同谒、某某同至、某某同来是常见句式。在苏轼、黄庭坚的题名中,同游、同来、从游等词出现频率很高。此外,宋人题名中,“挈家”出现频率也较高,有些题名虽未用到“挈家”一词,但也是携家出游。如《黄大临等池州焦笔岩题名》载:“江西黄大临,弟庭坚,叔献、叔达,子朴、桓、相、槐,孙杰,绍圣元年九月辛丑,泛舟同来。”(40)赵绍祖:《安徽金石略》卷四,《续修四库全书》第912册,上海:上海古籍出版社,2002年,第224页。本文所用标题乃笔者所拟。此纯属黄庭坚家庭内部聚会。(41)士大夫出游,常携子侄带兄弟,叶昌炽(《语石》卷五,第182页)说:“唐、宋题名,不皆亲为命笔。余所见临桂诸山摩崖,或曰‘奉台旨书’,或曰‘奉命书’,非其属吏,即其子侄行也。其亲笔者,往往有捧砚之人。”同僚出游或多或少带有人际交往之目的,家庭出游则多是亲情显现。黄庭坚还多次带上子侄与僚友同游,如《朝阳岩黄庭坚题名》载:“崇宁三年三月辛丑,徐武、陶豫、黄庭坚及子相、僧崇广同来。”(42)陆增祥编:《八琼室金石补正》卷八十五,《石刻史料新编》第一辑,第7册,第5385页。《八琼室金石补正》原书“辛丑”之“辛”误作“卒”。

僧道好留文人墨宝刻之,这在宋人题名中极为常见。如黄庭坚《海昏题名记》云:“玉真观道士王从政治石欲刻余书,因书予之。”又其《浯溪崖壁记》云:“余与陶介石绕浯溪,寻元次山遗迹,……故书遗长老新公,俾刻之崖壁。”(43)以上引文参见《黄庭坚全集》“别集”卷二,第1362、1364页。苏轼、黄庭坚多与僧道交好,诸题名中所见僧道姓名在在皆是,如僧人辩才、道潜、在纯、崇广、绍蒙、绍希,道人唐履、慈元、文演等,这是文人与僧道交往的见证。因文人常至寺观,且僧道多能奏刀,(44)叶昌炽(《语石》卷六,第221页)说:“古人能书类能刻,不尽出于匠氏,缁黄亦多能奏刀。”所以寺观成为题名渊薮。

(二)心态差异

士大夫公务闲暇时,基于闹中求静的户外小憩行为造就了诸多题名。如黄庭坚《石枕铭》云:“来此暂憩,修省退藏。藏久游倦,自兹石床。少息则可,甘寝则荒。老何敢荒,匪惮石凉。”又其《虎跳题名》云:“元符三年七月辛卯,次虎跳。……久居城市,至此令人忘归。”(45)以上引文参见《黄庭坚全集》“补遗”卷十、九,第2154、2127-2128页。“来此暂憩”“久居城市,至此令人忘归”,这些都表明文人们的户外求静行为是产生题名的重要原因。但即便是户外小憩,不同身份、不同情境之下,题者会有不同心态,由此催生出不同面相的题名,如追慕前人、抒发政治期望、戏谑时人或后人等等。

以“三游洞”为例,白居易等三人的始游“发帖”,在北宋迎来了“三苏”、欧阳修、黄庭坚等人陆续“跟帖”。黄庭坚数次光临“三游洞”并留下题名,他钟情于“三游洞”,除了该地乃宋人从巴蜀沿江东下必经之地且风景迷人,更重要的是此处远有唐白居易、元稹等人的题名,近有欧阳修与“三苏”题名,面对前人与时人留下的到访痕迹,黄庭坚期待的是异时异地的神交相聚。张聪将黄庭坚的三游洞之行称作“文化朝圣”,认为“宋代文人旅行者试图寻找一种空间和时间上的延续性,使这类名胜能把他们自己的那个时代和他们的经历流传后世”。(46)张聪:《行万里路:宋代的旅行与文化》,第240页。游览名胜,追慕前人,“跟帖”行为是为该名胜添砖加瓦。“发帖”与“跟帖”存在共生与竞争的双重状态,题名共同存在于某景点,后人或有与前人“较劲”之意。黄庭坚也是希望后人能记住自己而“跟帖”,后人观黄庭坚题名,正如黄庭坚观白居易题名一样,“跟帖”行为成为一种承前启后、沟通古今的雅事。“题名之设,所以记往传后”,(47)周应合:《景定建康志》卷二十七,《景印文渊阁四库全书》第489册,第290页。此之谓也。而《咸淳临安志》所载“灵化洞,在郊台天真院,山顶深百余步,直下阔十余丈,有和靖、东坡题名刻于石”,(48)潜说友:《咸淳临安志》卷二十九,《景印文渊阁四库全书》第490册,第333页。也应是苏轼览林逋旧题而“跟帖”的结果。黄庭坚《游戎州无等院题名》谓:“元符始元重九日,……乃见东坡道人题云。低徊其下,久之不能去。”(49)《黄庭坚全集》“补遗”卷九,第2126-2127页。览前人题名不觉慨然,是众多“跟帖者”的共鸣,可谓前人题名引起的感慨成为“跟帖”的催化剂。

当然,“发帖者”心态又与“跟帖者”心态有异。“发帖者”往往有首创之功,而“跟帖者”多有抚今追昔之感。如《蒋之奇等奇兽岩题名》云:“奇兽岩,在江华邑南二里。蒋之奇颖叔过而爱之,为之铭曰:‘奇兽之岩,瑰怪诡异。元公次山,昔所未至。我陪公仪,游息于此。斯岩之著,自我而始。勒铭石壁,将告来世。’治平丁未,同沈公仪游。”(50)陆增祥编:《八琼室金石补正》卷一一二,《石刻史料新编》第一辑,第7册,第5815页。《八琼室金石补正》录为“重刻蒋之奇铭”,本文所列标题乃笔者所拟。据陆氏云,此乃蒋之奇治平四年(1067)作,南宋张壡端平三年(1236)重刻。又《蒋之奇澹山岩题名》云:“澹山岩,零陵之绝境,盖非朝阳之比也。次山往来湘中为最熟,子厚居永十年为最久。二人者之于山水,未有闻而不观,观而不记者,而兹岩独无传焉,何也?岂当时隐而未发耶?不然,使二人者见之,顾肯夸其寻常而遗其卓荦者哉!物之显晦固有时,何可知也?蒋颖叔题。”(51)王昶编:《金石萃编》卷一三三,《石刻史料新编》第一辑,第4册,第2480页。《金石萃编》总谓“澹山岩题名六十段”,下列诸人题名,此为其中一种,本文所列标题乃笔者所拟。显然,“斯岩之著,自我而始”“兹岩独无传”之说意在强调首游意义,能够制造一个新的景点,其背后往往是权力与名气的体现,因而开辟新的“发帖”领域,成为不少题名产生的重要动机。此外,蒋之奇谓“物之显晦固有时”,似乎暗喻政治期望,抒发了显晦际遇之心态。

(三)工具与刻石

题名是否产生受限于主观兴趣与客观条件,如果出游之前已准备笔墨丹砂,甚或以刻工相随,此乃有意为之。古人往往闲暇出游,如上巳、端午、中秋等节日,以及朔、晦日,都是常用的题署时间。

前文已谓黄庭坚红蕉洞独宿或是太晚无暇归家所致,则古人题名,事先或多有准备,即便是野游题名,工具的准备也并不繁琐。北宋沈括《梦溪忘怀录》“游山具”条有载:

游山客不可多,多则应接人事劳顿,有妨静赏,兼仆众所至扰人。今为三人,具诸应用物,共为二肩,二人荷之,操几杖持盖杂使,三人便足矣。……行具二肩,甲肩,左衣箧一,衣,被,枕,盥洗具,……右食箧一,竹为之,二鬲,……暑月果修合,皆不须携。乙肩,竹鬲二,下为匮,上为虚鬲。左鬲上层书箱一:纸,笔,墨,砚,剪刀,……匮中棋子,茶二、三品,……附带杂物:小斧子,斫刀,属刂药锄子,蜡烛二,柱杖,泥靴,雨衣,……油筒。(52)沈括:《梦溪忘怀录》,胡道静、吴佐忻辑:《〈梦溪忘怀录〉钩沉——沈存中佚著钩沉之一》,《杭州大学学报》1981年第1期。

不难看出,不带仆众的两三人出游,就能基本将所需日常生活用品备齐,完成一次自助式的、吃住玩一条龙式的户外野游。如果带有仆众,甚至带有刻工一类的匠人,则外出游玩的后勤准备会更充分。在沈括所说的纸、笔、墨、砚、斧、刀等游山具中,就涉及题名的书写用具与披剪藤树、剔藓清污的工具。宋代官员赴任地方往往伴有随从,如负责护卫、搬运行李的兵士等等,依据官品大小,随从可有数人到三百余人不等,但并非全程跟随,一般在跨越州境时由地方再派当地兵士挑担。(53)参见张聪:《行万里路:宋代的旅行与文化》,第117-118页。带有随从的官员想题名,工具的准备应非难事,故而宋代官员赴任途中游历山水时产生的题名较多。被贬南迁的黄庭坚就曾被迫买小船载其十六个随从,(54)惠洪《冷斋夜话》云:“山谷南迁,与余会于长沙,留碧湘门一月,李子光以官舟借之,为憎疾者腹诽,因携十六口买小舟。”参见胡仔:《苕溪渔隐丛话》“前集”卷四十八引,廖德明点校,北京:人民文学出版社,1962年,第328页。这些随行人员想必带有题名需要的工具。当然,洗壁题名也偶有缺工具的时候。沈括族弟沈辽乃北宋著名书家,有《三游山记》其一谓:“崖西彻阳气,生草木。其东平峭洁白,雨露之所不至也。德相欲题名,索笔不得,怅然者久之。……德相姓马,名永誉。”(55)沈辽:《云巢编》卷七,《沈氏三先生文集》卷五十八,《四部丛刊三编》集部影印浙江省立图书馆藏明覆宋本,第15-16页。马永誉因看见“平峭洁白,雨露之所不至”的绝佳地段而欲题名,(56)题于洞外洞内,保存时间有异。叶昌炽(《语石》,第225页)云:“绝壁显露、雨淋日炙之处,与深藏洞壑者亦不同。”又因无笔而作罢。

多数题名当时或稍后即能刻石。正如释元净(即辩才)《题辩才庆寿东坡题名记后》所云:“题名留于版壁,非久固尔,乃刻于石,以永兰若,为不朽之宝矣。龙井山老释元净题。”(57)施谔撰、胡敬辑:《淳祐临安志辑逸》卷五,《丛书集成续编》,上海:上海书店,1994年,第614页。刻石是一门技术活,如题名之处并非人迹罕至的野地,一般都能请到民间石工及时刻石。(58)虽然未能找到宋代石工及石刻题名的记录,但明人张寰《两山游录》上(何镗:《古今游名山记》卷十下引,桂林:广西师范大学出版社,2009年)载:“己卯,雨,……杨二檀宪副,徐六桥符卿,徐鹤溪别驾,洎弘斋弟,玉泉郡守也。庚辰,二檀访予山寺,方与听雨,命酌六桥,嗣至,同此题名,古冲遣石工来,并予往侍先君子题名,镌之大佛头。”这说明一般当时即请石工刻石。如黄庭坚《跋自书乐天三游洞序》云:“余往来三游洞下,未尝不想见其人。门人唐履因请书乐天序刻之。夷陵向宾闻之,欣然买石,具其费,遂与之。建中靖国元年七月,涪翁题。”又其《张仲吉绿阴堂记》云:“故书游息之乐,使工李焘刻之绿阴堂上,使后之不及与予同时者得观焉。元符三年六月丙子,涪翁记。”(59)以上引文参见《黄庭坚全集》“别集”卷八、二,第1489、1361页。从中可见,文人当多与石工有交。而文人题名一般比较简短,多在当时就能上石,抑或有未及刻石完成即先行归去者,待石工刻石后也会制成拓本传阅、分享,从而题名成为交游、赏玩的对象。如苏轼《秦太虚题名记并题名》载:“览太虚题名,皆予昔时游行处。闭目想之,了然可数。……明年予谪居黄州,辩才、参寥遣人致问,且以题名相示。”(60)《苏轼文集》卷十二,孔凡礼点校,北京:中华书局,1986年,第398页。可知,秦观题名就辗转传阅于苏轼等文人与辩才、参寥等僧人手中。黄庭坚《答黔州崔少府》亦云:“并寄《黔江题名记》,甚慰。……石刻数种谩往,恐兵辈调护不谨,封在鼎臣蔀子中,可就取之。”又其《与云岩禅师》云:“石门阁字,气象差可观,题名刻得,石文皲皵,乃似古碑尔。”(61)以上引文参见《黄庭坚全集》“续集”卷五、一,第1855、1768页。可见,黄庭坚不仅与朋友传阅题名拓本,还评论刻工水平。当然,古人出游并非时刻都能以刻工相随,(62)叶盛《水东日记》卷四(魏中平点校,北京:中华书局,1980年,第41页):“东坡居士书崖镌野刻,几遍天下。予尝戏谓东坡平生必以石工自随,不然何长篇大章,一行数字,随处随有,独异于诸公也?”因而题名也常由题者自刻,故不少文人都略通刻石技艺。(63)叶昌炽《语石》卷六(第221、223页)谓“古人能书类能刻,不尽出于匠氏” ;“唐碑自书自刻者多矣”。此外,还有当时仅留墨迹后人补刻者,此多是题壁,如南宋范成大云:“右文忠公倅杭时送客至佛日山寺壁间所题。余年十五,往来山中,常与举上人游,居其下。后三十七年,举欲匄县公勒之石,余亦自蜀道东归,因劝成之。”(64)潜说友:《咸淳临安志》卷八十一,《景印文渊阁四库全书》第490册,第864页。

(四)职务、地点与频率

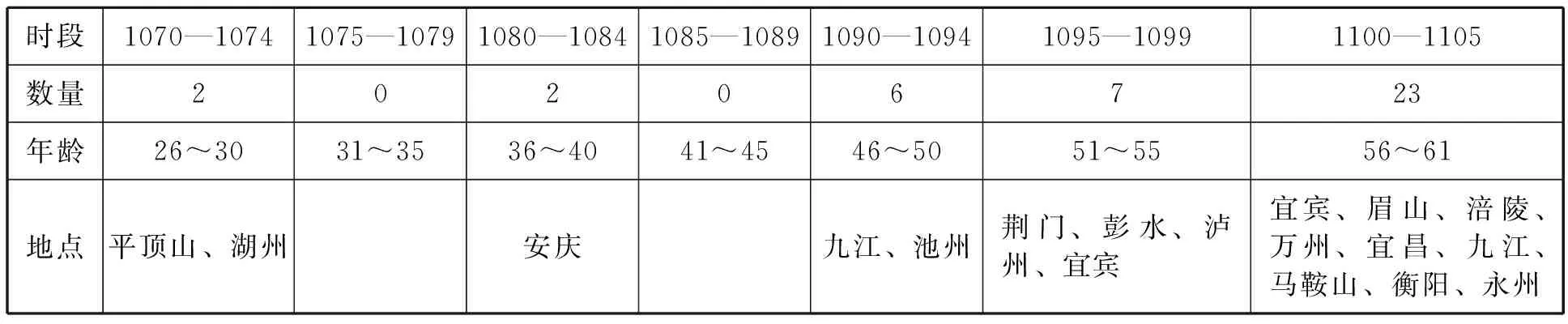

以下先将黄庭坚题名,就其任职时段与地域统计(65)统计包括笔者目见所及黄庭坚题名,单纯的题诗未纳入,但附有题名的题诗纳入统计。古人题名往往散布于各种文献,难以搜罗殆尽,上表统计或有遗漏,但大致能反映题刻频率。如下。

时段1070—10741075—10791080—10841085—10891090—10941095—10991100—1105数量20206723年龄26~3031~3536~4041~4546~5051~5556~61地点平顶山、湖州安庆九江、池州荆门、彭水、泸州、宜宾宜宾、眉山、涪陵、万州、宜昌、九江、马鞍山、衡阳、永州

不难看出,黄庭坚题名主要集中在晚年,这是其贬谪集中期。考其仕履,(66)郑永晓:《黄庭坚年谱新编》,北京:社会科学文献出版社,1997年。黄庭坚仕履皆本于此,不赘注。熙宁五年,黄庭坚除国子监教授,至元丰二年(1079),长达七八年,皆在京师,未见题名。大致从元丰四年到元祐五年(1090),他历任太和知县、监德州德平镇、秘书省兼史局等,此间在太和两年多,在京城约五年。太和境内地势平坦,几乎无山可登,题刻条件受限,加之又到京城为官数年,所以此期题名甚少。

从黄庭坚题名来看,至少有两点规律可循:第一,长期居官京师者少有题名,题名多在宦游生涯中产生。(70)若以官僚型士大夫曾布、蔡京为例,亦可证明贬谪对题名的促进影响。曾布因市易法之争被贬出外,在饶、潭、广、桂、秦、陈、蔡等地辗转调动,尤其在广西任职时留下多种题名。此外,笔者目见所及三则蔡京题名,全是蔡京在谪外生涯中所为,皆不赘举。以苏、黄为代表的文人型士大夫长期在地方为官,宦辙所至,题名四方。古人从廊庙到山林,寄情山水以排遣失意,故而题名多出自宦游期。第二,题名产生的客观地理条件较为重要。比如风景旖旎的杭州、永州、峡州容易促成题名的产生,而地势平坦的太和县则相对缺乏题刻的地理条件。

北宋中晚期党争频仍,谪宦频繁,士大夫四处留题。叶昌炽《语石》云:“元祐诸臣,皆有石刻传世,并以人重。”(71)叶昌炽:《语石》卷七,第249页。叶氏所谓“皆有石刻传世”更多指石刻题名,元祐党人在外游题成为风气。换言之,党争贬谪是士大夫仕途之不幸,却是石刻题名之大幸。

三、异常化:党禁因素对石刻题名的限制影响

影响题刻频率的因素很多,如年龄、身份、秉性、地域、石材等。虽然题名一般无关宏大叙事,但若将其置于大历史背景,却能发现别样面貌。北宋中期,由熙宁变法引起的新旧两党轮番执政,致两党人员不断交替出外,至徽宗朝更发展成酷烈的党禁之事,从而影响到石刻题名。

(一)党禁下的普遍惧题现象

崇宁党禁(72)“崇宁党禁”前后持续达24年,自崇宁元年始,直至徽宗退位前夕止,可参见《宋史·吕好问传》。对石刻题名有制约作用,这主要体现在毁石风气与禁足惧题两方面的消极影响。徽宗朝的党禁毁石政策对题名的影响较大,兹以苏轼为例。吴曾《能改斋漫录》载:“崇宁二年,有旨:应天下碑碣榜额,系东坡书撰者,并一例除毁。”(73)吴曾:《能改斋漫录》卷十一“除东坡书撰碑额”条,上海:上海古籍出版社,1979年,第327页。崇宁二年,或当为“三年”。周煇《清波杂志》也载:“淮西宪臣霍汉英奏:欲乞应天下苏轼所撰碑刻,并一例除毁。诏从之。时崇宁三年也。……政和间,潭州倅毕渐,亦请碎元祐中诸路所刊碑,从之。”(74)刘永翔:《清波杂志校注》卷五,北京:中华书局,1994年,第191页。可知被毁的有苏轼所撰“碑碣榜额”,这其中可能包含石刻题名。《咸淳临安志》“寺观”中有载:“大仁院,广运中吴越王建。……今额有洞曰石屋,镌石作罗汉诸佛像。山顶有石庵天成,团圆如凿,高丈余,一名天然庵。洞崖仿佛有东坡题名,传云党禁时镌去。”(75)潜说友:《咸淳临安志》卷七十八,《景印文渊阁四库全书》第490册,第808页。这三位南宋文人都记载了苏轼题名曾遭遇大面积镵毁厄运。不过,从周必大《泛舟游山录》所说“观石柱间东坡辛巳四月题名”(76)王瑞来:《周必大集校证》卷一百六十七,上海:上海古籍出版社,2020年,第2508页。可知,南宋仍有苏轼题名实物存世,并未毁尽。

苏轼自谓“平生好诗仍好画,书墙涴壁长遭骂”,(77)苏轼:《郭祥正家,醉画竹石壁上,郭作诗为谢,且遗二古铜剑》,《苏轼诗集》卷二十三,孔凡礼点校,北京:中华书局,1982年,第1235页。党禁之前,他的“涂鸦”行为就引人非议,党禁产生之时,苏轼已然去世,但在前后持续二十多年的党禁期间,其题刻遭镵毁的阴影难免会或多或少影响其他士大夫题刻的积极性。题名是个人印记,有可能被政敌据以为罪。魏泰《东轩笔录》载:“吕升卿为京东察访使,游泰山,题名于真宗御制《封禅碑》之阴,刊刻拓本,传于四方。后二年,升卿判国子监,会蔡承禧为御史,言其题名事,以为大不恭,遂罢升卿判监。”(78)魏泰:《东轩笔录》卷五,李裕民点校,北京:中华书局,1983年,第57页。此本作“刊刾”,《全宋笔记》二编本(郑州:大象出版社,2013年,第39页)作“刊刻”,笔者据以改之。此事乃党争时期因题名之事而影响仕途的明证。

元祐年间,被贬士大夫所受禁足程度应该不如此后的崇宁党禁时期严厉。周必大《跋曾无疑所藏黄鲁直晚年帖》所说“自崇观以后,凡片文只字,禁切甚严”,(79)王瑞来:《周必大集校证》卷五十一,第764页。是对黄庭坚书法禁切甚严的感慨,从中可窥知崇宁党禁时期的紧张氛围。从前引《苏轼半月泉题名碑》所载来看,元祐年间,苏轼尚得以请假出游。而到了崇宁党禁时期,士大夫如果被安置某地或除名勒停编管某地,会被限制人身自由,类似画地为牢,不可轻易外出雅游,即使出游也不敢随意题刻。这可以从《挥麈录》的记载窥斑知豹:

崇宁三年,黄太史鲁直窜宜州,携家南行,泊于零陵,独赴贬所。是时外祖曾空青坐钩党,先徙是郡。太史留连逾月,极其欢洽,相予酬唱,如《江樾书事》之类是也。帅游浯溪,观《中兴碑》。太史赋诗,书姓名于诗左。外祖急止之云:“公诗文一出,即日传播。某方为流人,岂可出郊?公又远徙,蔡元长当轴,岂可不过为之防邪?”太史从之。但诗中云:“亦有文士相追随。”盖为外祖而设。(80)王明清:《挥麈录》“后录”卷七,田松青校点,上海:上海古籍出版社,2012年,第109页。

此事发生在崇宁三年(1104)三月,(81)郑永晓《黄庭坚年谱新编》(第401页)谓:“三月六日(己卯)泊浯溪(今湖南省祁阳县)。观摩崖碑,有《书摩崖碑后》等诗。”被贬的黄庭坚本想纪念雅集盛会,但“书姓名”(即题名)行为被曾纡“急止之”,最终模糊处理。曾纡劝阻原因是担心黄庭坚诗名过盛,畏惧被政敌引以为罪,自己也会受到牵连。曾纡谨慎的举动并非个案,而是被降黜的士大夫集体惧祸之心理表征。但在本年内的《李昭辅等题名》中,“李昭辅、魏泰、黄大临、姚天常、蒋存、曾纡,甲申仲冬游澹山岩”。(82)陆增祥编:《八琼室金石补正》卷九十五,《石刻史料新编》第一辑,第7册,第5536页。此事发生在黄庭坚等人出游的八个月之后。同样是崇宁三年,曾纡既有与黄庭坚一起出游时的惧题,也有与李昭辅、魏泰等人一起出游的留题。这说明题与不题,还得考虑“安全系数”的高低。曾纡本身乃“坐钩党”被流零陵,他出郊有违规之嫌,而与其交游者乃名盛天下的元祐党人黄庭坚,两个党人同游,所以曾纡惧题;而曾纡与李昭辅、魏泰等非党人出游留题,且只书姓名,未言其他,应不致遭祸,故而此时曾纡并不惧题。

以今留存题名较多的苏、黄、蒋、曾来看,四人全部卷入党争,都被列入《元祐党籍碑》,除了苏轼在党禁开始之时已去世,其余三人在党禁之后仍然存世数年,却只有黄庭坚在党禁期间留有题名,曾布、蒋之奇在党禁期间分别被贬出外与革职回乡,未见两人在生命最后几年留下题名。崇宁党禁期间,被除名勒停编管岭南等地的党人多达数十人,大批遭编管的士大夫被禁足。笔者曾对《元祐党籍碑》所录309名党人进行统计,在党禁期间有题名的不足十人,主要原因或许就是被禁足与惧题。

由上可知,党争贬谪在一定程度上增加了士大夫题刻频率,而在崇宁党禁期间,因流贬之安置、编管、勒停等因素,又在一定程度上阻滞了党人题刻频率。未卷入党争中的士大夫受到影响相对较小,游题依旧,目前仍能见到不少崇宁到宣和年间的题名,兹例不举。

(二)党禁对石刻题名主题的影响

党禁时期,朝廷下令禁毁苏、黄等人文集,还镵毁相关石刻,此一文禁措施对元祐党人的笔下创作造成了相当影响,由此也限制了题名的主题表现。

与单纯的“某某到此一游”的记载不同,石刻题诗往往可能含有言外之意,所以诗歌主题受到党禁影响更大。前引《挥麈录》所载因曾纡惧题,黄庭坚用“有文士相追随”的模糊曲笔表达,且题名不书曾纡。(83)从《书摩崖碑后诗并题名》拓片来看,诗左题名中确无曾纡,仅有“宋豫章黄庭坚字鲁直,诸子从行:相、棁、梠、楛、舂陵尼悟超”。黄庭坚当时所题的诗歌乃《书摩崖碑后》:

春风吹船著浯溪,扶藜上读中兴碑。平生半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝。明皇不作苞桑计,颠倒四海由禄儿。九庙不守乘舆西,万官已作乌择栖。抚军监国太子事,何乃趣取大物为。事有至难天幸尔,上皇跼蹐还京师。内间张后色可否,外间李父颐指挥。南内凄凉几苟活,高将军去事尤危。臣结舂陵二三策,臣甫杜鹃再拜诗。安知忠臣痛至骨,世上但赏琼琚词。同来野僧六七辈,亦有文士相追随。断崖苍藓对立久,冻雨为洗前朝悲。(84)《黄庭坚全集》“正集”卷五,第109页。

在闻名遐迩的永州石刻中,由元结撰文、颜真卿书丹的《大唐中兴颂》尤为知名。崇宁三年,黄庭坚因“幸灾谤国”(85)郑永晓:《黄庭坚年谱新编》,第388页。之罪被除名羁管宜州,在赴宜州的途中,他与曾纡等人观中兴碑而作此诗。这类诗歌因含政见表达的可能,往往被政敌认为是借古讽今,难免被深文周纳。此外,黄庭坚道经永州浯溪时,还在朝阳岩、水字桥、东崖等处留有其他题名,如前引《黄庭坚朝阳岩题名》。比起名列党籍碑的曾纡,同游朝阳岩的徐武、陶豫、黄相、僧崇广皆非党人,自然不惧题名;而黄庭坚晚年万里投荒,有随缘自适的处世心态,也没有完全罢题,但一般党人在纪游与惧祸的博弈中或许难有这份潇洒与从容。

赵室南渡,党争局势相对宽松。魏了翁《归州推官承奉郎致仕张君墓志铭》载:“光宗践祚,君以累举恩授官。时朱文公以忤权贵人免官,君率僚友逆诸武夷,会于精舍,君语及时事,感愤激烈。文公喟然曰:‘岩夫真可与语。’为张饮尽欢,书乐府一阕,命同志歌之,且题名以识岁月,今石刻犹存。”(86)魏了翁:《鹤山先生大全文集》卷八十,《四部丛刊初编》集部影印乌程刘氏嘉业堂藏宋刊本,第13页。墓志记载张宗说率僚友与朱熹交游,不惧权贵而题名刻石,可见南渡后相对宽松的党争局势,对题名的限制及影响应比北宋晚期要小。崇宁党禁时期,严酷的政治态势显然左右了入籍党人之间的交游频次与心态,让他们在游玩题刻之时心存顾忌,这是石刻题名的别样体现。

结语:反思石刻题名文献

石刻题名本质上是一种休闲文化,临壁闲题,追求的是一种精神自由,符合“宋型文化”的主导性思想精神。通过了解石刻题名的常态表现与多维面相,同时也了解它们在政争因素影响下的异常显现,至少能引起三点思考:

其一,题名书法属于纪游文献,是维系士大夫之间或士大夫与僧道群体关系的纽带之一,因为是人际网络关系的体现,它往往受到政治、制度较大影响。大凡涉及人际关系的文体,如尺牍、唱和诗词等,都会受到政治、制度较大影响。

其二,题名书法一般具有明确的时间、地域信息,是考察古人行迹的重要材料。此外,题名还利于考察著名书家的书风形成历程,以及利于考察某地书坛的人员构成与书风好尚。古人留下众多题名,在倍享雅致佳话的背后又给后人提供了若干丰富的史料线索。

其三,《语石》说“题名皆在名山洞府”,(87)叶昌炽:《语石》卷五,第174页。从古至今,胜迹一直吸引着游客的目光。石刻题名作为胜迹的重要表现,离不开古人踵事增华地集体层累建构,尤其是唐宋人的“发帖”“跟帖”行为,造就了诸多文学胜迹与书法景观,可谓石刻题名是考察文学景观与书法景观的重要视角。