血流限制联合低强度抗阻运动在脑梗死合并肌少症老年患者的应用研究

陈雪梅,余广兰

据统计,截至2017年底,我国60岁以上人口约2.4亿,占总人口的17.3%,预计到2050年,我国老年人口将达到4.8亿,占到总人口的25%[1]。随着我国社会人口老龄化的加剧,老年人的健康问题已成为不容忽视的社会问题。肌少症指渐进性骨骼肌质量下降,并伴有肌肉力量和(或)肌肉功能下降[2]。肌少症可分为原发性肌少症和继发性肌少症,原发性肌少症与增龄相关,而继发性肌少症多继发于心血管疾病、糖尿病、脑卒中等。研究表明,60~70岁人群中,原发性肌少症的发病率约5%~13%,80岁以上的老年人群中发病率达11%~50%,可增加老年人跌倒、骨折及残疾的发生几率[3]。脑梗死又称缺血性脑卒中,是最常见的急性脑血管疾病及卒中类型,具有高发病率、高复发率、高致残率及高致死率的特点,其发病率随年龄的增长而增加,在60~65岁以后增加迅速[4]。研究发现,脑卒中后也可出现全身肌量丢失和功能降低,即卒中相关性肌少症,影响患者生活质量和预后[5]。一项系统回顾分析显示,卒中相关性肌少症在脑卒中患者中发生率可以高达47%[6]。脑卒中患者出现的不同程度的神经损害在合并原发性肌少症的情况下可能进一步加重神经功能缺损,导致继发性肌少症的发生,两者之间相互影响,形成恶性循环[1]。据统计,约80%的脑卒中患者伴有肢体功能障碍,其中,约40%遗留中度功能障碍,15%~30%患者出现严重残疾[2]。因此,对脑梗死合并肌少症的老年患者进行康复训练具有重要的临床意义。抗阻运动能显著增加肌肉量和肌肉力量。血流限制训练(blood flow restriction training,BFRT)指在四肢近端通过加压装置对肢体施加一定压力,限制四肢远端静脉回流,但不影响动脉灌注。研究证实,BFRT同时进行低负荷抗阻训练可促进肌肉生长、增强肌力[6]。以往,BFRT联合抗阻训练多应用于原发性肌少症或肌肉骨骼损伤的患者中,在脑梗死合并肌少症的患者中还鲜有报道,本研究将BFRT联合低负荷抗阻训练应用于脑梗死合并肌少症的老年患者,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月至2021年1月在我院神经内科住院的脑梗死合并肌少症老年患者71例。纳入标准:年龄≥60岁;均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[7]的诊断标准,并经过头颅CT或MRI证实存在单侧新发脑梗死病灶;首次发病;生命体征平稳,无意识障碍;均合并偏瘫,偏瘫侧下肢运动功能Brunnstrom分期≥Ⅲ期,改良Ashworth分级<Ⅱ级;病程<3月且近1月内病情无加重趋势;符合2019年亚洲肌少症工作组(Asian Working Group for Sarcopenia,AWGS)制定的肌少症的诊断标准[8];患者及家属知情同意并签署知情同意书。排除标准:既往有脑血管疾病遗留肢体神经功能缺损的后遗症;四肢瘫痪,失去自主活动能力;合并认知、听力、语言障碍或智力低下不能配合完成康复训练;有静脉血栓病史或凝血功能障碍;合并神经肌肉传导障碍疾病或肌肉疾病;合并关节炎、关节损伤、严重骨质疏松或骨折等影响运动功能的疾病;合并严重基础疾病、器官功能障碍、全身感染及恶性肿瘤等不能耐受康复训练。所有患者按随机数字表法分为2组:①观察组35例,男22例,女13例;年龄60~77岁,平均(65.8±10.2)岁;病程29~45 d,平均(32.3±5.5)d。②对照组36例,男21例,女15例;年龄62~79岁,平均(66.9±11.7)岁;病程28~60 d,平均(31.6±6.4)d。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经本院医学伦理委员会审批同意。

1.2 方法

对照组予以低强度抗阻训练,具体方法包括:上肢:①张手握拳训练:最大力量张开手掌和分开手指保持两秒,再用最大力量握紧拳头两秒;②上肢抗阻训练:主要锻炼肱二头肌等肌群,患者屈腕双手持1 kg哑铃,坐位或直立位,依次做上肢外展、侧平举、平推等动作;下肢:①伸、屈膝:主要锻炼股四头肌、腓肠肌,患者取坐位,在踝关节处系上1 kg的沙袋,嘱患者缓慢伸直膝关节至水平位,停留15 s再缓慢放松,返回初始位置,根据患者耐受及训练情况逐渐增加沙袋的重量。②屈髋提膝:主要锻炼股四头肌,患者取坐位,一侧脚踩弹力带一端,将弹力带另一端打结成环置于膝关节上方,大腿置于环中,抬高大腿,停留15 s,缓慢返回;③伸髋及髋外展:主要锻炼股四头肌、股二头肌及臀部肌群,患者站立位,一只脚踩住弹力带一端,将弹力带一端打结成环,套入另一只脚踝关节,固定于踝关节,手扶稳固支撑物,向前向后或向外伸腿,保持膝关节伸直,停留15 s,缓慢返回初始位置。以上动作10次/组,组间放松休息30 s,每日20组,运动强度为10%~30%一次最大重复负荷(1 repetition maximum,1RM)。观察组在对照组基础上上肢训练时将止血袖带(规格为7 cm×50 cm)置于患者上臂中段,下肢训练时置于股骨中段,加压压力≤1.3倍收缩压(140~200 mmHg之间),开始训练前5 s向袖带内充气,充气加压压力后开始训练。每组训练结束后,将袖带内的气体放空,组间休息的最后5 s再向袖带内充气,再重复进行下一组训练。康复治疗师及脑心健康管理师根据患者情况制定个体化的运动处方,严格控制运动强度,训练过程均在监护下进行,训练中或训练后患者出现肌张力增高或心悸、头晕、气促等情况,立即停止训练,就地休息,监测心率、血压并及时呼叫医师采取措施。以上训练每次30 min,每日1次,每周5次,共12周。

1.3 观察指标

所有患者均完成12周康复训练,未出现病情加重或并发症再次住院及死亡,并于训练前及训练12周后,随访以下指标:①肌肉力量评估:使用电子握力器测量优势手最大握力,测试时,身体保持直立,两臂自然下垂,手臂伸直,患者单手握握力计,不能摆动及接触身体的任何部位,紧握把柄维持1 s,测试后休息1 min,连续测试3次,取最大值。②体能评估:采用简易机体功能评估法(short physical performance battery,SPPB)评价,包括平衡测试(双脚并拢站立、前脚脚后跟内侧紧贴后脚脚拇趾、双足前后并联站立)、步行速度测验(4 m直线距离步行)、椅上坐-站测试(单独坐站、重复5次坐站)。单项测试分值为4分,最高12分,0~6分为肌肉功能很差,7~9分为肌肉功能中等差,10~12分为肌肉功能良好。③日常生活能力评估:采用改良Barthel指数(modified barthel Index,MBI)评价,MBI包括进食、洗澡、穿衣、个人卫生、床椅转移、大小便控制、如厕、行走、上下楼梯等项目,采用5级评分,即完全依赖、最大帮助、中等帮助、最小帮助和完全独立,总分100分,分数越高日常生活能力越强。④骨骼肌质量评估:通过生物电阻抗分析(bioelectrical impedanceanalysis,BIA)进行体成分检测,根据四肢骨骼肌质量(appendicular skeletal muscle mass,ASM)计算出骨骼肌质量参数(skeletal muscle index,SMI)及全身四肢骨骼肌质量指数(appendicular skeletal muscle massindex,ASMI),根据公式SMI=ASM(kg)/体重(kg)×100%及ASMI=ASM(kg)/身高(m)2计算。⑤肌少症相关生物标志物:在训练前及训练后抽取患者静脉血检测生长激素(growth hormone,GH)、胰岛素样生长因子1(insulin-like growth factor-1,IGF-1)及白细胞介素-6(interleukin 6,IL-6)。

1.4 统计学处理

采用SPSS21.0软件进行统计学分析,计数资料以频数(百分比)表示,χ2检验;符合正态分布的计量资料以(±s)表示,独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

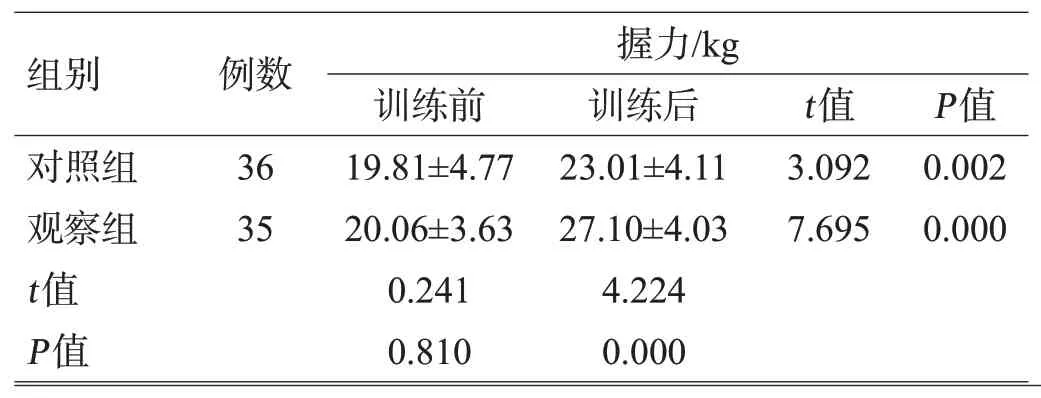

2.1 训练前后2组肌肉力量、体能及日常生活能力比较

训练前,2组握力、SPPB评分及MBI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);训练后,2组握力、SPPB评分及MBI评分均高于本组训练前(P<0.05或P<0.01);观察组的握力、SPPB评分及MBI评分高于对照组(P<0.01),见表1。

表1 训练前后2组握力、SPPB及MBI比较(±s)

表1 训练前后2组握力、SPPB及MBI比较(±s)

?

?

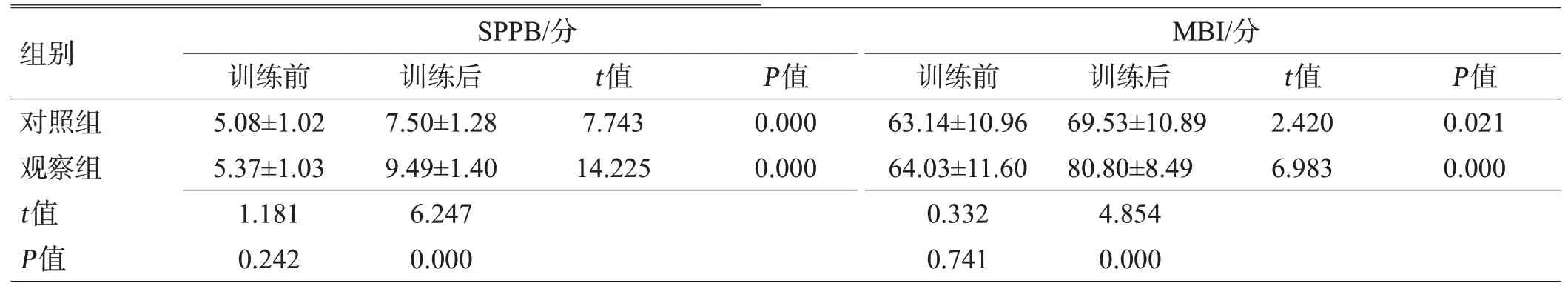

2.2 训练前后2组骨骼肌质量指标比较

训练前,2组ASM、SMI评分及ASMI比较,差异无统计学意义(P>0.05);训练后,两组ASM、SMI评分及ASMI均高于本组训练前(P<0.05或P<0.01);观察组的ASM、SMI评分及ASMI高于对照组(P<0.05或P<0.01),见表2。

表2 训练前后2组骨骼肌质量指标比较(±s)

表2 训练前后2组骨骼肌质量指标比较(±s)

?

?

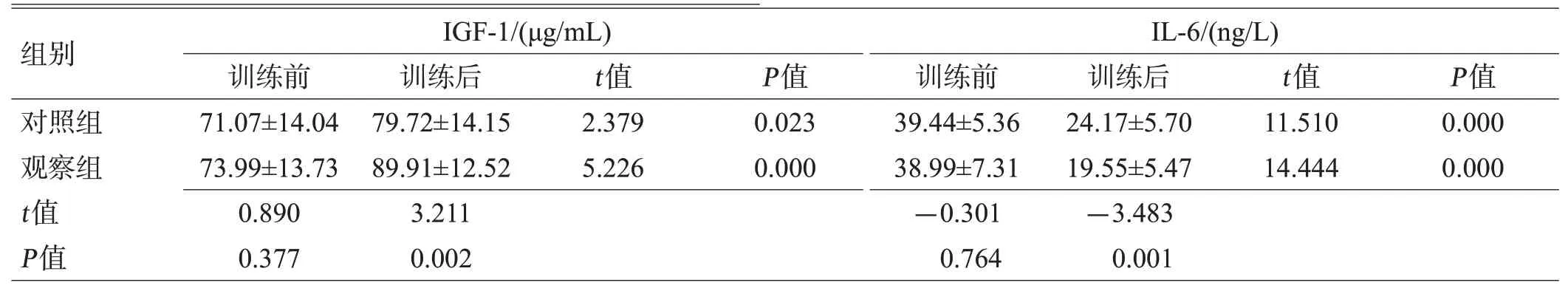

2.3 训练前后2组肌少症相关生物标志物比较

训练前,2组GH、IGF-1及IL-6比较,差异无统计学意义(P>0.05);训练后,2组GH、IGF-1均高于本组训练前(P<0.05或P<0.01),2组IL-6低于本组训练前(P<0.01);观察组的GH、IGF-1水平高于对照组(P<0.01),IL-6水平低于对照组(P<0.01),见表3。

表3 治疗前后2组炎性因子水平比较(±s)

表3 治疗前后2组炎性因子水平比较(±s)

?

?

3 讨论

骨骼肌是人体最重要的运动器官和能量代谢组织,人体的肌肉组织从40岁开始以每年1.0%~1.5%的速度递减,70岁以上的老年人肌肉损失约20%,到80岁时丧失50%左右的肌肉组织[9]。1989年,Rosenberg首次提出了肌少症的概念,随着研究的深入,目前认为肌少症是一种以肌纤维质量、肌力、肌肉强度及肌肉代谢能力下降为特点的复杂的老年综合征[10]。肌少症的发生机制仍不明确,目前认为是包括增龄、遗传因素、活动量不足、肌肉失用性萎缩、营养缺乏、交感过度激活、炎症反应和去神经支配多种复杂因素相互作用或共同作用的结果[11]。肌少症易引发老年人心血管疾病、代谢症候群等慢性疾病,并造成失能、跌倒、残疾、长期护理安置及不良生活品质,增加骨折、骨质疏松及认知功能受损的风险,死亡率较同龄无肌少症者高出数倍[11]。原发性肌少症由增龄引起,与人口老龄化密切相关,而继发性肌少症与活动、疾病及营养相关,肿瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺部疾病及脑卒中等均可引起肌肉病变,导致肌肉萎缩及功能减退[12]。卒中导致肌肉失神经支配、肢体废用、分解代谢激活等,继而引起骨骼肌纤维表型改变、骨骼肌萎缩及功能降低被称为卒中相关性肌少症,可影响患者生活质量和预后[13]。脑梗死是临床的常见病、多发病,首次发生脑梗死的6月内,超过一半的患者出现肢体功能障碍,部分导致残疾[2]。脑梗死与肌少症相互影响,促进疾病进展。研究表明,脑梗死合并肌少症患者恢复期神经功能缺损、日常生活能力改善情况及社会回归能力均低于未合并肌少症的患者[4]。

目前肌少症的治疗主要包括营养支持和运动训练。抗阻训练可增加老年人的肌肉力量、改善肌肉结构和功能,是抗肌少症最经典运动训练方法。美国运动医学会指出,在正常情况下,负荷强度>70%1RM的抗阻训练才能促进肌肉肥大,达到增加肌力和肌肉耐力的效果[14]。研究证实,中~高强度抗阻运动3~18月可增加60~95岁老年人肌肉质量和力量,改善身体机能[15]。但对于合并肌少症、肥胖、骨质疏松、心血管及脑梗死等基础疾病的老年人,常难以耐受高强度的抗阻运动,也会增加发生运动损伤及心血管不良事件的发生率。

BFRT是起源于日本的新型训练方式,是将加压袖带置于训练部位并充气至指定压力,使局部肢体静脉回流受阻,但同时保持正常动脉血液流入的条件下进行低强度的抗阻训练[16]。研究证实,BFRT结合20%~30%1RM的运动强度进行抗阻训练,就能刺激肌肉生长、明显改善肌肉适能,并能达到和高强度训练相似的训练效果,同时避免了高强度训练中心血管系统的压力和风险[16]。Vechin等[17]研究表明,对老年性肌少症患者应用BFRT结合低强度抗阻训练较高负荷抗阻训练更增加了股四头肌肉的横截面积和肌肉力量。研究证实,抗阻训练后GH及IGF-1等合成代谢激素的浓度增加,从而促进骨骼肌生长[18]。而BFRT会导致代谢产物大量累积,引起组织内环境PH降低,刺激Ⅲ和Ⅳ组传入神经,调节化学感受性反射,刺激垂体释放GH,当体内的GH上升时,会刺激肝脏释放IGF-1[19]。研究证实,老年患者在BFRT下进行抗阻训练,运动后提高了GH及IGF-1循环水平,可促进骨骼肌蛋白质合成,对骨骼肌功能改善起着重要的作用[20]。Kramer等[21]研究证实在老年人肌肉细胞微环境中炎性细胞因子上调,加速了肌纤维细胞的凋亡,长期规律的运动能降低炎症因子水平。Petrick等[22]研究表明,BFRT结合抗阻运动较单纯抗阻训练更能降低线粒体的活性氧含量,从而降低炎症因子水平。血清促炎症因子IL-6随着衰老过程发生的低水平全身慢性炎症反应而升高,IL-6可通过抑制蛋白质合成和促进分解而导致肌肉量减少,促进肌少症的发生发展[23]。本研究结果表明,训练后,观察组的握力、SPPB评分及MBI评分高于对照组(P<0.01),ASM、SMI评分及ASMI高于对照组(P<0.05或P<0.01),GH、IGF-1高于对照组(P<0.01),观察组IL-6低于对照组(P<0.01),提示对于脑梗死合并肌少症的老年患者予以BFRT联合低负荷抗阻训练,较单独抗阻训练更能改善患者肌肉力量、体能及日常生活能力,提高骨骼肌质量,促进GH、IGF-1等合成代谢激素分泌并降低炎症因子水平。在安全性方面,将BFRT的压力设置为≤1.3倍收缩压(即140~200 mmHg之间)既能使局部肌群出现短暂性缺血缺氧,又可避免因闭塞压力过高导致的血管内皮损伤,而联合低强度(低于目标肌肉30%1RM)的抗阻训练既可显著增加老年患者肌力以及整体活动能力,又未出现明显的不良反应[24]。

综上所述,BFRT联合低负荷抗阻训练能改善脑梗死合并肌少症老年患者的肌肉力量、体能及日常生活能力,提高其骨骼肌质量,促进合成代谢激素分泌并降低炎症因子水平,是促进康复的有效手段。