高温蒸汽作用油页岩孔隙-裂隙结构演化规律实验研究

张宇星,杨 栋,韩贺旭

(太原理工大学 原位改性采矿教育部重点实验室,太原 030024)

油页岩是列入“十三五”的重要的非常规油气资源,500 m以浅的油页岩储量超过了1万亿t,折合为油页岩油与目前探明的石油储量相当,故油页岩的高效开采可有效解决我国“贫油少气”的资源现状[1-5]。目前国际公认对流加热原位开采油页岩是唯一可实现大规模工业开发的开采方法。该方法的关键技术核心是将高温流体沿人工压裂裂缝注入油页岩矿层,流体在人工裂缝、原生微裂隙和孔隙运移过程中通过对流和热传导使油页岩得到高效加热,从而使其中的有机质发生热解反应生成高温热解油气,热解产物沿孔隙裂隙迁移到生产井排出至地面。因此,油页岩内部的孔隙-裂隙发育程度直接关系到热能的高效交换以及产物的高效排采,合理控制流体的温度、压力和作用时间,可使孔隙裂隙结构演化向有利于生产的方向发展[6-7],而温度无疑是最重要的影响因素。

对油页岩在不同温度下孔隙裂隙结构的演化规律,国内外众多学者进行了大量研究。杨栋等[8]通过对比不同产地油页岩在100~600 ℃下的显微CT图像,得到不同矿区油页岩加热开采工艺应根据其内部结构与成分占比进行选择;赵静等[9-10]通过借助显微CT扫描技术研究得到大庆油页岩在热解温度达到200 ℃时,孔隙率将会剧烈增长,并随着热解温度的升高裂隙继续发育的结论;KANG et al[11]、康志勤等[12]通过对油页岩在200~600 ℃下热破裂裂隙的分形规律进行研究,实现了不同温度下油页岩裂隙分布情况的量化。TIWARI et al[13]借助显微CT扫描技术对热解前后的油页岩进行微观观察,发现油页岩的孔隙率与干酪根在油页岩内部的分布状态间的相关关系;SAIF et al[14]对油页岩热解全过程进行实时CT扫描,清晰观测了油页岩热解过程中孔裂隙结构的变化过程,发现在390~400 ℃之间油页岩的孔隙度发生激增。上述研究得到了直接干馏条件下热解温度对油页岩细观结构的影响规律,但加热方式均为传导加热。初步研究已发现对流加热后的孔裂隙结构与传导加热条件下是不同的,且对流加热条件下油页岩热解效果更佳[15]。因此,研究对流加热条件下油页岩孔隙-裂隙结构的演化规律极为重要,此研究可以为油页岩对流加热工业开采所需高温流体温度的选择提供理论依据,保障热能的高效交换以及产物的高效排采。

太原理工大学赵阳升院士提出了“对流加热油页岩开采油气的方法”[16],主张以高温水蒸汽作为载热流体对流加热矿层。本文以高温水蒸汽作用油页岩工艺为背景,联合显微CT和扫描电镜手段(SEM)对水蒸汽不同温度作用后的油页岩细观结构进行深入研究,并通过Avizo软件模拟岩体内部渗流场,以定量得到油页岩孔隙-裂隙结构随水蒸汽温度的演变规律。

1 实验方法与设备

1.1 高温水蒸汽作用油页岩试验

试验所使用的油页岩样品取自新疆巴里坤,该区域油页岩储量丰富,且矿体含油率大部分达到工业品位(5%).选择该矿区完整性较好且表面无风化痕迹的大块岩样,并对其进行就地石蜡密封,避免长时间运输造成岩石表面风化。

选取其中完整性较好且无风化痕迹的小块巴里坤油页岩,通过DL5640砂线切割机将其加工为Φ9 mm×20 mm的圆柱形试样(12个),并利用SYJ-150型低速金刚石切割机对加工好的圆柱体两端切平,所得样品长度方向与油页岩层理方向平行,部分油页岩样品如图1所示。

图1 部分油页岩示意图Fig.1 Schematic diagram of some oil shale samples

利用太原理工大学自主研制的高温蒸汽作用试验系统(图2)对上述试样进行加热。该系统由蒸汽发生器、热解釜、温度传感器,数据采集系统以及油页岩油和冷凝水收集装置等组成。其中蒸汽发生器可以为试验持续提供最高600 ℃的高温水蒸汽。热解釜为长4 m,内径101 mm的管式反应器,由Φ133 mm×16 mm的20#锅炉钢管以及耐高温高压法兰焊接而成,沿其轴线方向均匀布置7组测温点,以实时监测各个位置的温度。

试验开始前在每个测温点所在位置放置两组油页岩样品,将试验系统的各个结构紧密连接。首先向热解反应室内通入低温蒸汽,以驱除室内的残余空气。然后将蒸汽发生器产生的高温蒸汽由热解反应室的入口端注入,高温蒸汽流过整个热解反应室,由出口排出。蒸汽温度从入口端到出口端逐步降低,通过热电偶可以监测得到不同温度测点的温度值。最终试验获得了不同水蒸汽温度(555 ℃、534 ℃、511 ℃、452 ℃、382 ℃、314 ℃)作用后的12个油页岩试件。

1-蒸汽发生器;2-热解釜;3-数据收集系统;4-冷却系统图2 高温蒸汽作用测试系统Fig.2 High-temperature steam pyrolysis testing system

1.2 显微CT内部孔裂隙结构扫描实验

利用原位改性采矿教育部重点实验室的NanoVoxel-3000CT分析系统(图3)对不同温度水蒸气作用后油页岩内部的孔隙-裂隙结构进行扫描。本次CT实验扫描电压100 kV,电流60 μA.最终获得灰度值范围为0~216的孔裂隙结构灰度图像,像素尺寸为3.6 μm×3.6 μm.

图3 NanoVoxel-3000CT分析系统Fig.3 NanoVoxel-3000CT analysis system

1.3 SEM测试表面特征测试

使用JSM7610F场发射扫描电子电镜(图4)对油页岩表面形貌微观特征进行分析测试。测试条件为:加速电压0.2~15 kV,工作距离10 mm,扫描最大放大倍数50 000倍。

图4 场发射扫描电子电镜(SEM)&能谱仪Fig.4 Field emission scanning electron microscopy(SEM) & energy spectrometer

2 孔裂隙结构随温度演化规律

2.1 油页岩表面裂隙结构随温度演化规律

图5中每个温度点左侧为不同温度蒸汽作用后显微CT扫描所得的油页岩灰度图,图中黑色为孔隙或裂隙。由此可以发现,在20 ℃即常温状态下油页岩几乎无明显的裂隙存在,仅有少数原生孔洞或干酪根;当高温蒸汽温度达到314 ℃时,可以观测到高温蒸汽对油页岩的热解作用,已经使油页岩在热破裂作用下出现众多平行裂隙;随着温度的升高热破裂效果也愈发明显,平行裂隙的数量明显增多,且相邻裂隙也逐渐趋于连通;当高温蒸汽温度达到452 ℃后,平行裂隙在逐渐增多的同时其裂隙宽度也在不断扩大,相邻裂隙不断相连,且灰度图中逐渐出现大量的孔洞。出现众多孔洞的原因主要归结为两方面,一方面是由于高温水蒸汽的热解将会使油页岩内部产生较大的局部膨胀力,致使“扩孔”效应引起孔洞出现;另一方面是由于高温水蒸汽的对流迁移,可以将油页岩热解的、在盲孔中残留的页岩油也一同带出,从而形成更多孔洞。借助CT灰度图像二值化处理方式,可以将孔裂隙与其它矿物区分开来,从而定量描述孔裂隙的尺度和数量,进而揭示高温蒸汽作用下油页岩的孔裂隙结构演化规律。

图5为油页岩灰度图与二值化后图像的对比图。根据长度的不同对油页岩内部裂隙进行分类:微裂隙(100~500 μm)、短裂隙(500~1 000 μm)、长裂隙(>1 000 μm),将裂隙视作扁椭圆,其长轴长度为裂隙长度,短轴长度为裂隙开度。表1为二值化处理图像的裂隙参数统计结果。

由表1可知,不同温度蒸汽作用下油页岩的裂隙主要是微裂隙。20 ℃时原生微裂隙数量很少,更无短裂隙和长裂隙存在;随着热解温度的不断上升,微裂隙的数量不断增多,且逐渐开始出现短裂隙以及长裂隙,但短、长裂隙的数量很少,温度达到550 ℃时微裂隙数量达到315条,为常温状态下的14倍,数量明显增加的微裂隙很好地改善了油页岩的渗透性质。

另外,在油页岩不断热解的过程中,油页岩内部裂隙的平均长度和平均开度整体变化较小,但总体处于缓慢增长状态,微裂隙的平均长度处于130.73~157.24 μm之间,平均开度处于40.35~54.95 μm之间。

图5 不同热解温度下样品灰度图与二值化图像Fig.5 Grayscale image and CT-scan imaging after binarization of the sample at different pyrolysis temperature

2.2 油页岩孔裂隙结构空间分布特征随温度演化规律

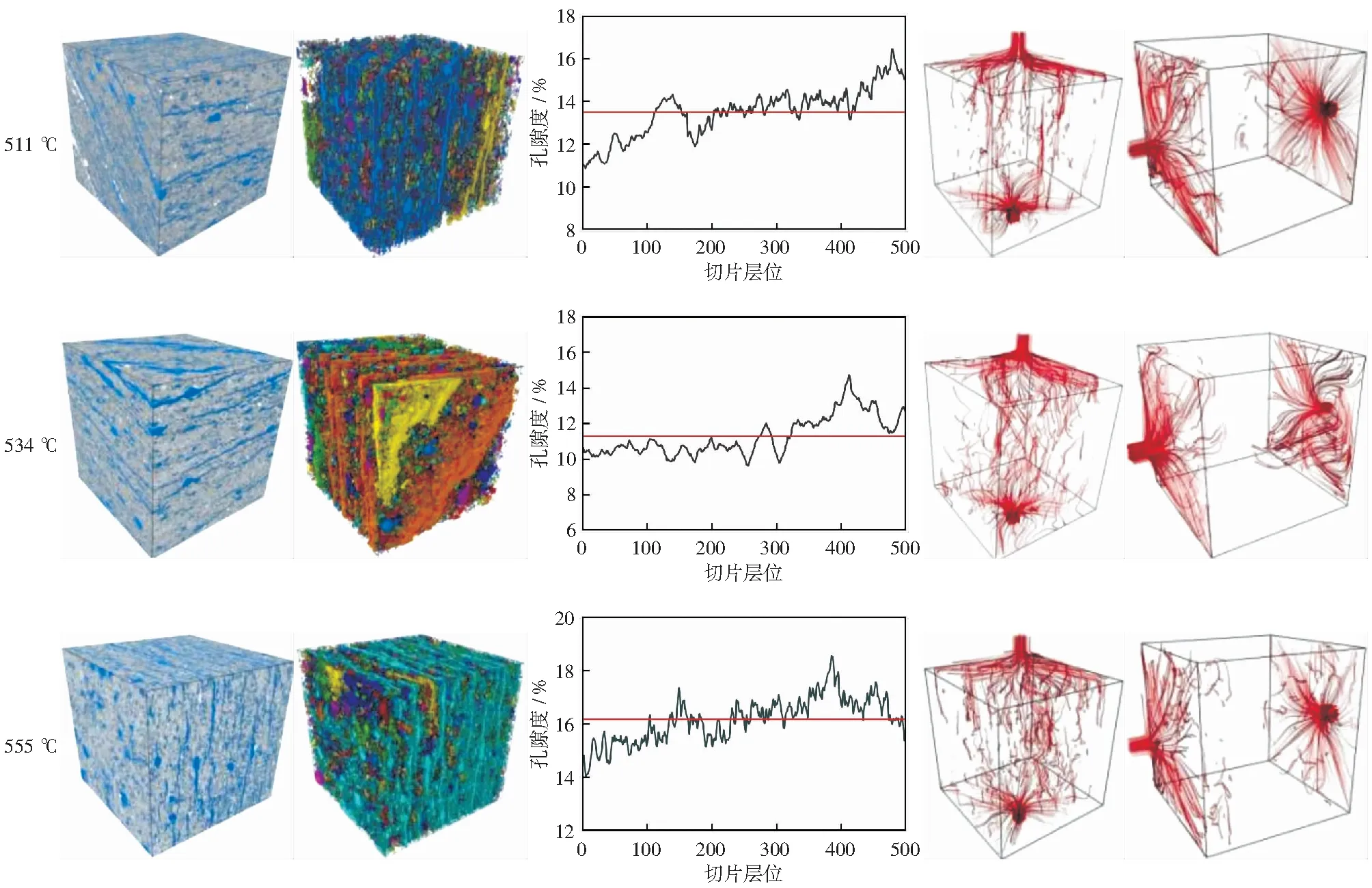

由于实际的岩体处于三维空间,为更好地了解油页岩孔裂隙结构随温度的演化特征,将二值化处理后的CT图像进行三维重建,选取大小为500×500×500像素点的三维块体作为本次分析的油页岩数字岩心。图6为不同温度蒸汽作用下油页岩数字岩心内部孔裂隙结构的演化图以及不同热解温度下切片层位的孔隙率变化趋势图。

图6(a)列为三维灰度图与三维二值化处理图像叠加所得油页岩表面基质与孔洞裂隙的分布特征图,图中蓝色代表孔洞裂隙、灰色代表油页岩基质;图6(b)列为三维空间中孔裂隙分布特征图,不同的颜色代表不同的孔隙裂隙连通团;图6(c)列为不同切片层位上的孔隙度变化趋势图,图中红色线为研究区域三维总体孔隙度,即所有切片层位孔隙度平均值。

表1 油页岩热解后裂隙参数统计表Table 1 Statistical table of fracture parameter of pyrolyzed oil shale

图6 不同热解温度下油页岩裂隙分布空间特征(a,b)、孔隙度变化趋势(c)及其渗流场模拟(d,e)Fig.6 Distribution characteristics of internal fractures, porosity variation trend and flow field simulation under different pyrolysis temperature

在常温状态下油页岩内部的孔裂隙连通团极少,数字岩心对立面之间几乎不存在渗连通道,因此在20 ℃下油页岩为超低渗透岩石。当蒸汽作用温度达到314 ℃时,油页岩内部部分有机质开始发生高温热解析出,其内部孔隙团数量较常温状态下发生较为明显的增加,但数字岩心对立面之间依然不具备连通的渗连通道,整体岩石渗透率依然很低。当蒸汽作用温度达到382 ℃时,数字岩心两对立面之间出现了连通的渗连通道,但此时的连通渗流连通道较少,无法很好地为高温水蒸汽的运移提供帮助。当高温蒸汽作用温度达到452 ℃以后,油页岩内部的众多相邻孔裂隙团也已逐渐开始相互连通,逐渐构成微裂隙缝通道,使油页岩渗透率也因此逐渐提高。

不同切片层位所对应的孔隙度围绕研究区域三维总体孔隙度上下波动。某些切片位置会出现较大的孔隙度波动幅度,其原因是该位置切片处于油页岩孔洞裂隙较大范围处或孔洞裂隙范围较小范围处,导致部分切片位置的孔隙度与所有切片的平均孔隙度相差较多。

图7为不同温度蒸汽作用下油页岩的孔隙度变化规律图。随着蒸汽温度的升高,由于热破裂作用以及内部有机质的不断热解,油页岩的孔隙度总体上呈上升趋势。由于渗透率与连通孔裂隙的孔隙度一般为正相关关系,因此随着蒸汽温度的升高,渗透率也会逐渐升高。总体上,在高温蒸汽的热解作用下,油页岩将会由20 ℃的超低渗透岩石逐渐转化为高渗透岩石。

图7 不同温度作用下油页岩的孔隙度Fig.7 Variation of oil shale porsity under different temperature

3 渗透率随温度演化规律

不同温度蒸汽作用下油页岩内部不同方向的渗流场模拟结果如图6(d)列和(e)列所示。图6(d)列为油页岩水平层理方向渗流模拟图,图6(e)列为油页岩垂直层理方向渗流模拟图。在20 ℃下油页岩试样水平层理方向以及垂直层理方向的渗流场模拟结果中几乎没有渗流连通道,流线全都聚集于模拟流场的进出口处,说明油页岩在20 ℃下是一种超低渗透岩石。当高温蒸汽温度为314 ℃时,垂直层理方向渗流场中流线依然主要集中于进出口处,水平层理方向渗流场中已出现一定数量的流线,但大多都是孤立流线,连通两对立边界的流线很少,说明在此温度下油页岩热解所引起的破裂裂隙较为独立,且基本全部与层理方向平行,不能形成连通流线。当高温蒸汽温度为382 ℃时,垂直层理方向渗流场中开始出一定数量流线,但连通性较差,水平层理方向渗流场较314 ℃时相比已出现较多的连通裂隙,说明高温蒸汽在对油页岩进行热解的过程中主要通过平行于层理方向的裂隙面进行渗流运移。垂直层理方向中的裂隙主要来源于油页岩中的原生裂隙以及热解过程中破裂所形成的新次生裂隙,在该温度下垂直层理方向的裂隙依然较少且连通性差,高温蒸汽在该方向上很难实现渗透。当高温热解温度为452 ℃、511 ℃、514 ℃和555 ℃时,垂直层理方向渗流场中已出现较多流线,在该方向上的渗透率明显增加,水平层理方向渗流场中的流线数量随着温度不断增加,出现大规模的连通流线,该现象说明当温度达到400 ℃以上时油页岩中的干酪根开始不断分解,原先干酪根所占据的空间因分解而成为新的孔洞裂隙,且因热破裂将会导致这些孔洞裂隙不断地延伸合并,逐渐形成微裂缝、大裂缝,从而使油页岩内部不论垂直层理方向还是水平层理方向其渗透率都在不断提高。将Avizo渗透率模拟结果汇总见表2和图8.

由表2以及图8可知,油页岩在水平层理方向与垂直层理方向的渗透率差异性较大,水平层理方向渗透率总是大于垂直层理方向。且随着温度不断升高,油页岩水平以及垂直层理方向的渗透率都总体上呈上升趋势。

表2 水蒸汽作用后油页岩不同方向渗透率模拟结果Table 2 Simulation results of permeability of different direction of oil shale pyrolysis by steam injection

图8 油页岩不同方向渗透率变化规律Fig.8 Variation of permeability in different directions of oil shale

定义渗透率各向异性系数为水平层理方向渗透率与垂直层理方向渗透率的比值,即:

(1)

式中:φ为渗透率各向异性系数,为无量纲量;Ksp、Kcz分别为油页岩水平层理方向渗透率以及垂直层理方向渗透率,md.

如图9所示,当热解温度处于300~400 ℃之间时,由于干酪根的剧烈热解,在热破裂以及复杂热解作用下,油页岩渗透率各向异性系数将会明显降低。当油页岩蒸汽热解温度由382 ℃增加到555 ℃时,水平层理方向裂隙的产生与扩展速率趋于稳定,垂直层理方向因热破裂作用致使原生裂隙与新次生裂隙逐渐相互连通,导致随着热解温度不断升高,水平层理方向渗透率的增长速率放缓,垂直层理方向渗透率的增长速率趋于稳定,使油页岩渗透率各向异性系数变化较小,总体呈现出缓慢增长趋势,该值由15.625增至43.8.总体上来说水平层理方向的渗透率总是优于垂直层理方向的渗透率,渗透率各向异性系数总是大于1.

图9 油页岩渗透率各向异性系数变化规律Fig.9 Variation of permeability anisotropy coefficient of oil shale

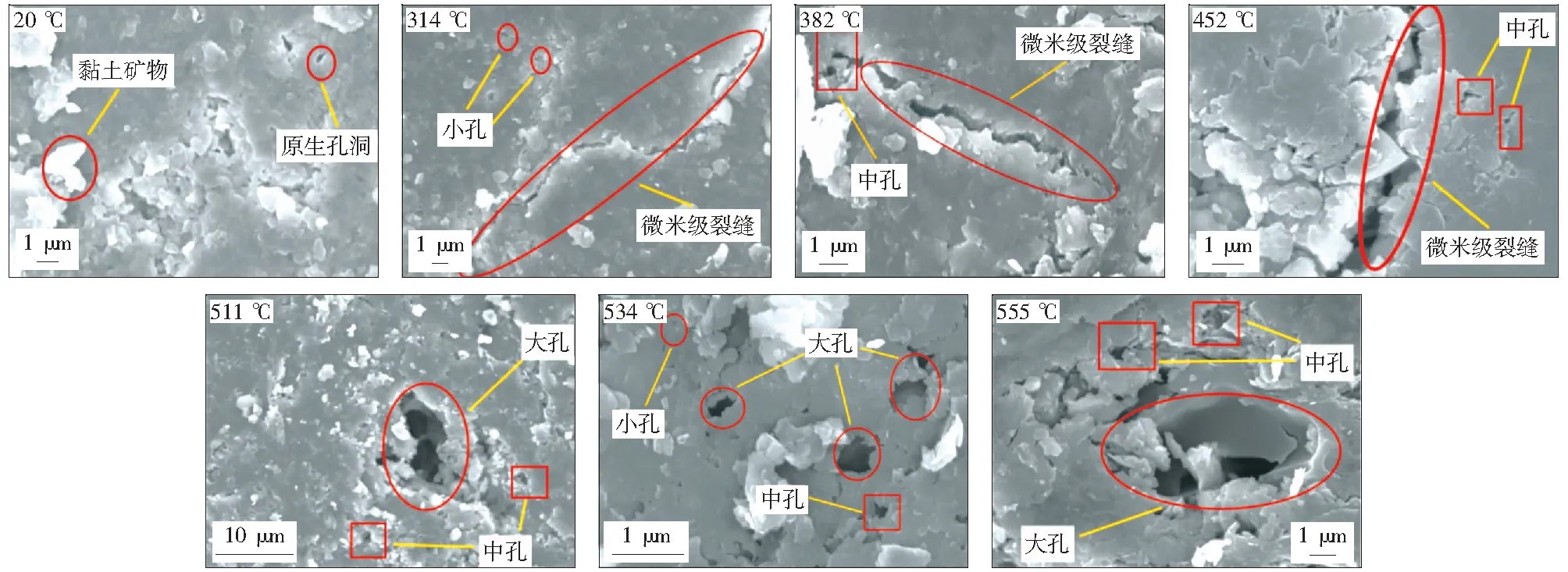

4 油页岩表面形貌随温度的演化规律

图10为不同温度蒸汽作用下油页岩表面形貌的SEM扫描结果。由图可知,在20 ℃状态下油页岩表面黏土矿物占主要地位,仅有少量的原生小孔以及干酪根;当高温蒸汽温度达到314 ℃时,在油页岩表面已经开始出现微裂缝,这是由高温蒸汽作用所发生热破裂效果而引起,且表面的小孔数量也略有增加,这些小孔一部分是原生小型孔洞,一部分是由于干酪根热解后所出现的小型孔洞;当高温蒸汽温度达到382 ℃时,我们根据扫描电镜图可以发现,随着热解温度的不断提高,微裂缝的宽度会因高温蒸汽在油页岩内部的“扩孔”效应而慢慢变大;当高温蒸汽温度达到452 ℃时,油页岩表面的孔裂隙宽度已经扩展的更为明显,且随着热解的不断进行,相邻小孔逐渐相互连通从而发育成为中孔;根据511 ℃、534 ℃、555 ℃的油页岩扫描电镜图,我们可以发现在500 ℃后,油页岩表面已经开始出现孔径较大的大孔,中孔处于主要发育阶段,中孔数量不断增多,其原因是干酪根在该温度范围内热解剧烈,热破裂效果更为明显,致使先前所出现的小孔都在不断趋向于连通形成中孔。总的来说,随着高温蒸汽温度的不断升高,油页岩表面的孔洞裂隙不断发育,致使油页岩由超低渗透状态逐渐转化为高渗透状态。

图10 不同温度热解下油页岩试件表面形貌图Fig.10 SEM scan images of oil shale samples after pyrolysis under t different temperatures

5 结论

本文采用显微CT和扫描电镜(SEM),对不同温度水蒸汽作用后油页岩的内部孔裂隙结构及其表面形貌特征演化规律进行分析研究,同时使用Avizo软件对热解后的油页岩渗流场进行模拟,结合不同方向模拟渗透率结果,分析其各向异性系数变化特征,主要结论如下:

1) 油页岩内部裂隙以微裂隙(100~500 μm)为主,蒸汽温度为555 ℃时岩体内部微裂隙数量可达20 ℃下的14倍。热解过程中,油页岩内部裂隙的平均长度和平均开度整体变化较小,但总体处于缓慢增长状态,微裂隙的平均长度处于130.73~157.24 μm之间,平均开度处于40.35~54.95 μm之间。

2) 随着热解温度的不断上升,油页岩的孔隙度总体上处于不断上升的趋势,由20 ℃状态下的2.7%最终达到555 ℃时的16.2%,增长了6倍,较好地改善了油页岩内部连通性,最终使油页岩由常温状态下的超低渗透岩石转化为高温状态下的高渗透岩石。

3) 随着热解温度的不断升高,从20 ℃到555 ℃过程中,不同方向渗透率都在不断增加。渗透率各向异性系数当热解温度处于300~400 ℃之间时出现明显降低。当热解温度由382 ℃增加到555 ℃过程中,油页岩渗透率各向异性系数变化较小,总体上呈缓慢增长趋势,该值由15.625增至43.8.总体上来说水平层理方向的渗透率总是优于垂直层理方向的渗透率。

4) SEM结果显示,随着高温水蒸汽温度的不断升高,油页岩表面的孔洞裂隙不断发育,小孔逐渐转化为中孔,中孔逐渐占据主要地位且部分转化为大孔,表面孔隙度明显增加。