马基雅维里主义在青少年心理问题中的作用*12

龙 可 苏洪浪

(1.湖南信息职业技术学院 湖南长沙 410200;2.硇洲中学 广东湛江 524000)

引言

“生态系统论”认为,应从外在环境因素、主体内在心理因素的交互作用,去把握青少年心理行为问题形成的复杂性(Bronfenbrenner&Ceci,1994)。家庭是孩子成长的第一环境,父母的教养方式对青少年心理和行为有重要影响。父母消极的教养方式可能使孩子产生紧张、焦虑的情绪以及孤独离群,不能很好地适应环境,出现心理行为问题。作为主体内在心理因素,马基雅维里主义是一种为达到自己的目的而去操纵控制他人、对人冷漠、比较世故的普遍性人格特质(Christie &Geis,1970;丁芳,郭勇,王晓芹,2010)。已有研究表明,马基雅维里主义对儿童的行为问题及社会适应能力有消极影响,且对内化性行为问题与人际关系的影响尤为显著(耿耀国,苏林雁,王长虹,苏巧荣,范方,李晏,2007)。马基雅维里主义与早期成长经历和家庭关系密切(耿耀国,杨楠,张魁,2012;Ryumshina,2013)。成长于功能失调家庭的孩子更容易形成马基雅维里主义(Ryumshina,2013)。父母消极教养使青少年缺乏安全依恋,无法建立对他人的基本信任感,可能直接影响了马基雅维里主义特质的形成。综合父母教养与马基雅维里主义、马基雅维里主义与心理行为问题的研究,本研究认为,马基雅维里主义可能在父母教养方式和心理行为问题之间存在中介作用[1]。

另外,Gallagher(2002)基于生态系统理论提出了影响的条件化模型,认为父母教养对儿童发展的影响会受儿童气质特征调节。对于具有某些特殊人格特征的个体,父母教养方式对问题行为几乎没有影响(Dubas,Gerris,Janssens,&Vermulst,2002),而某些人格类型对父母教养方式更敏感(Wootton,Frick,Shelton,&Silverthorn,1997)。马基雅维里主义作为一种人格特质,可能在父母教养方式与心理行为问题之间起着重要的调节作用。马基雅维里主义程度不同,青少年与父母的交流互动也会不同。因此,马基雅维里主义可能不仅在父母教养方式和心理行为问题之间有中介作用,而且可能还一定程度调节着父母教养方式与心理行为问题的关系。

目前,关于个体马基雅维里主义的心理研究多见于国外文献,国内对该领域的研究尚处于起步阶段,且少见研究探讨父母教养方式、马基雅维里主义与心理行为问题的关系。在中国特色的文化和教育背景下,立足于生态系统论,考察外在环境因素——父母教养方式、主体内在心理因素——马基雅维里主义对青少年心理行为问题的影响及具体影响机制有十分重要的意义[2]。

一、研究方法

1.被试

整群抽取湛江市两所中学的初一年级学生611人。其中,男生322人,女生289人;独生子女52人,非独生子女559人。学生平均年龄14.37岁,SD=0.99。

2.研究工具

(1)父母教养方式问卷

该问卷由Parker(1983)等人编制,是国外临床和研究领域应用最广的父母教养方式测量工具之一,中文版由刘江红等人修订(Liu,Li,&Fan,2011)。原始问卷分为关怀和过度保护两个因子,修订后发现四因子较适合中国样本,分别为关怀、冷漠/拒绝、过度保护和自主因子。修订后父亲版、母亲版各含25个项目,所有项目内容一致,采用4点计分,从“非常不符合”到“非常符合”分别计0~ 3分。目前,该问卷被广泛用来测量父母的教养态度和行为,被证实具有良好信效度(张岚,范方,耿富磊,2013)。本研究主要关注父母消极教养方式对青少年心理的负面影响,故参照陈晓惠等构建父母消极教养方式的方法,父亲冷漠/拒绝、过度保护得分相加构建父亲消极教养方式,母亲冷漠/拒绝、过度保护得分相加构建母亲消极教养方式,然后对父亲消极教养方式、母亲消极教养方式采用均分构建父母消极教养方式(陈晓惠,方明,余益兵,2012)。消极教养方式量表得分越高,说明父母教养方式越消极[3]。

(2)儿童马基雅维里主义量表

该量表由Christie和Geis(1970)编制,原量表20个项目,测量对人性的态度和对人际关系的信任。中文版由秦贝贝等人修订(Geng,Qin,Xia,&Ye,2011)。修订后量表共16个项目,包括对人性缺乏信心、不诚实和不信任3个因子,采用4点计分,从“完全不同意”到“完全同意”分别计0~ 3分。量表得分越高,表明个体马基雅维里主义更强。已有研究表明,修订后量表具有良好信效度(耿耀国,叶青青,夏丹,秦贝贝,2011)。

(3)长处和困难量表

由Goodman编制,在国内儿童青少年中应用信效度良好(章晨晨,凌宇,肖晶,杨晓来,杨娟,姚树桥,2009)。量表共25个项目,包括情绪症状、品行问题、过度活动、同伴交往和亲社会行为5个因子。量表采用3点计分,从“不符合”到“完全符合”分别计0~ 2分。前4个因子得分相加构成困难总分,得分越高提示儿童青少年情绪行为问题越多。由于本研究主要关注青少年的心理行为问题,故只选用长处和困难量表的困难量表,包括情绪症状、品行问题、过度活动、同伴交往4个因子。已有研究表明困难量表具有良好信效度(孙仕秀等,2013)[4]。

二、结果

1.心理行为问题、马基雅维里主义和消极教养方式的描述性统计及相关分析

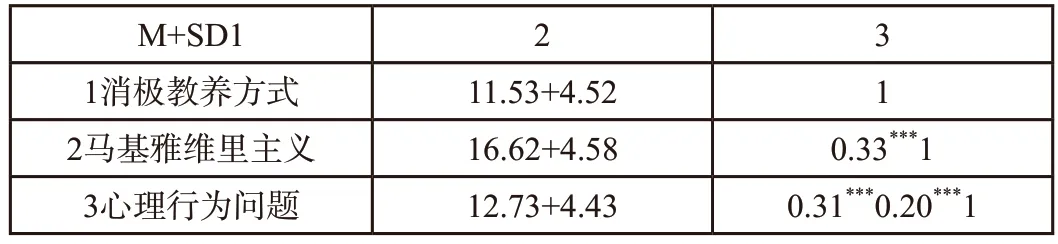

本研究主要关注父母消极教养方式和马基雅维里主义对青少年心理行为问题的影响,对以上变量进行描述性统计及相关分析(表1),表明消极教养方式、马基雅维里主义均与心理行为问题呈显著正相关(r=0.20~ 0.31,p<0.001),消极教养方式与马基雅维里主义呈显著正相关(r=0.33,p <0.001)。

表1 消极教养方式、马基雅维里主义和心理行为问题的描述性统计及相关分析

2.马基雅维里主义在消极教养方式与心理行为问题之间的中介作用分析

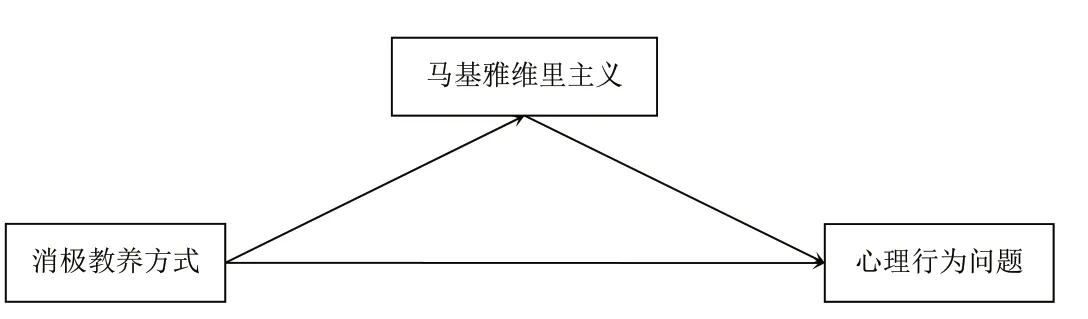

为进一步探讨消极教养方式、马基雅维里主义与心理行为问题的关系,采用中介效应检验程序进行依次检验(温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云,2004)。将消极教养方式作为预测源放入回归方程第一层,马基雅维里主义放入第二层。通过消极教养方式的回归系数β值是否下降或回归方程是否显著,判断马基雅维里主义是否具有中介作用。结果显示,加入马基雅维里主义后,消极教养方式的标准化回归系数β值由0.30下降到0.27,结果仍有统计学意义,说明马基雅维里主义在消极教养方式与心理行为问题之间的中介效应显著,中介效应占总效应的比例为12.10%,中介作用模型如图1所示。

图1 马基雅维里主义在消极教养方式与心理行为问题之间的中介作用模型

3.马基雅维里主义在消极教养方式与心理行为问题之间的调节作用分析

采用分层回归分析,对马基雅维里主义的调节作用进行检验:(1)将消极教养方式和马基雅维里主义得分进行中心化处理;(2)生成“消极教养方式×马基雅维里主义”作为交互作用项;(3)以心理行为问题总分为因变量,第一步引入中心化的主效应项(消极教养方式、马基雅维里主义),第二步引入交互作用项(消极教养方式×马基雅维里主义)。通过新增解释量或者交互作用项的回归系数是否显著,判断马基雅维里主义的调节作用是否显著。结果显示,消极教养方式×马基雅维里主义交互作用项回归系数显著,说明马基雅维里主义的调节作用显著,见表3所列[5]。

表3 心理行为问题对消极教养方式、马基雅维里主义及其交互项的回归分析

为进一步了解马基雅维里主义对消极教养方式和心理行为问题关系的调节作用,将马基雅维里主义分为高(平均数以上一个标准差)、中(平均数上下一个标准差以内)、低(平均数以下一个标准差)水平三组,根据回归方程计算高、低水平消极教养方式对心理行为问题的影响,作出交互作用图,如图2所示。

图2 马基雅维里主义对消极教养方式、心理行为问题的调节作用图

三、讨论

1.消极教养方式和马基雅维里主义对青少年心理行为问题的影响

本研究考察了消极教养方式和马基雅维里主义对青少年心理行为问题的影响。结果表明,消极教养方式正向预测青少年的心理行为问题,支持了Kim等的研究结论(Kim D H,Kim Y S,Koh,&Leventhal,2013)。杨晓燕(2010)研究发现母亲拒绝否认对品行问题、多动注意不能和困难总分的预测力最强。过度保护的教养方式容易使青少年出现焦虑性情绪问题(Gere,Villabø,Torgersen,&Kendall,2012),增加青少年的人际交往敏感度(Parker,1983)。本研究也验证了马基雅维里主义对心理行为问题的消极影响,这可能因为高马基雅维里主义个体多疑、现实、冷酷、自私、攻击性强,在人际交往中缺乏情感投入,喜欢操纵他人(耿耀国等,2012)。这种操纵性机制源于其内心的虚弱感与依赖感,而非源自内心真正的强大(Sherry,Hewitt,Besser,Flett,&Klein,2006),故高马基雅维里主义个体可能会有较多的心理行为问题[6]。

2.马基雅维里主义对消极教养方式与心理行为问题关系的中介作用

本研究发现了马基雅维里主义在消极教养方式和心理行为问题间的中介作用。消极教养方式既直接影响青少年的心理行为问题,又通过马基雅维里主义对其产生间接影响,中介效应占总效应的比例为12.80%。这与本研究预想一致。由于自我意识迅速发展、独立性增加、人际关系变化及情绪不稳定,不良教养方式容易导致青少年出现行为问题。另外,父母教养方式对子女的认知发展、性格形成、自我概念等方面具有不可忽视的影响(王丽,傅金芝,2005),积极养育方式和感知到的父母支持可以泛化为对人性、他人的积极信念(曾晓强,2010),父母拒绝、忽视及否认等消极教养和不良的亲子互动,容易使青少年产生对人性的不信任观念和消极认知,一定程度上可能塑造和强化青少年的马基雅维里主义。马基雅维里主义个体将其全部精力和能量倾注在非社会性目标上,他们缺乏社会兴趣的目标定向,反映了一种因早期缺乏安全依恋,而无法建立对他人的基本信任感,故而极力避免失望与伤害的防御性人际交往模式(McColloch,et al.,2007)。父母早期消极的教养方式不利于青少年建立与父母的安全依恋,从而青少年在人际交往中不愿意相信他人,对人冷漠。这种防御性的行为模式,一方面阻隔了青少年与外界的交流,青少年不愿意倾吐内心的负性感受,负性情绪和体验没有很好排解;另一方面,为了避免伤害,青少年可能采取强硬手段保护自己,表现出更多的行为问题。这一定程度上解释了马基雅维里主义在消极教养方式与青少年自身心理行为问题之间的中介作用。

3.马基雅维里主义对消极教养方式与心理行为问题关系的调节作用

本研究发现,马基雅维里主义对消极教养方式和心理行为问题关系的调节作用显著,在低马基雅维里主义组和中马基雅维里主义组,教养方式越消极,青少年会出现较多的心理行为问题,在高马基雅维里主义组,消极教养方式的变化对心理行为问题的影响较小。可见,父母教养对青少年心理行为问题的影响因马基雅维里主义程度的不同而存在差异,与Gallagher(2002)“影响的条件化模型”内涵一致。这可能因为低马基雅维里主义个体单纯、直率,对人信任,人际交往中投入较多情感,他们期待能得到父母的关怀和爱,当感受到父母的消极教养时,情感投入得不到回报,产生情感认知冲突,更易出现情绪、行为问题等。相反,高马基雅维里主义个体对人性缺乏信任,对人冷漠,很少受他人情感的影响,注重个体利益和目标的实现,在与父母和他人的交流中有较少的情感投入(Christie et al.1970;McColloch,&Turban,2007),父母的冷漠、拒绝和忽视符合他们的情感认知,对父母的消极教养能够接受,较少因为消极的家庭教养氛围受到影响[7]。

因此,在对具有心理行为问题的青少年进行教育干预的同时,也应进行家庭干预,促使父母改变不良的教养方式与家庭教育行为,同时,应对青少年的认知发展和个性发展进行干预,减少心理行为问题发生的可能。

结语

(1)青少年心理行为问题与父母消极教养方式、马基雅维里主义均呈显著正相关,父母消极教养方式与马基雅维里主义呈显著正相关。

(2)马基雅维里主义在父母消极教养方式和青少年心理行为问题中起中介和调节作用,消极教养方式通过马基雅维里主义影响心理行为问题。在低马基雅维里主义组和中马基雅维里主义组,教养方式越消极,青少年表现出较多的心理行为问题;在高马基雅维里主义组,消极教养程度不同对心理行为问题的影响较小。