多能干细胞为基础的心脏再生细胞治疗

——困境及展望△

何伟彬,林泽获,何鹏程

[1.广东省心血管病研究所,广州 510010;2.广东省人民医院(广东省医学科学院),广州 510010;3.汕头大学医学院,广东汕头 515000]

心血管疾病是我国乃至世界的头号杀手,在一次心肌梗死(myocardial infarction,MI)事件中,患者可一次丧失10 亿的心肌细胞[1],尽管心肌细胞具有一定分裂增殖能力,然而成年时心肌细胞更新率只有大约1%,并且随着年龄的增长进一步降低,这对于大面积缺血坏死的心肌细胞来说如杯水车薪,取而代之的是纤维瘢痕组织,这将导致心脏功能减弱,心肌顺应性降低,最终诱发心力衰竭(heart failure,HF)。对于HF,药物治疗往往不尽如人意,尤其对于终末期的HF,心脏移植治疗是目前唯一的选择。然而目前器官供体不足限制了此项治疗方式,因此HF 的治疗亟待更多有效疗法。

近年来,细胞治疗成为MI 后HF 一项有前景的新兴治疗策略。既往用于细胞治疗的细胞有骨骼肌母细胞、心血管祖细胞、成体干细胞,应用这些细胞作为治疗的临床试验也广泛开展,然而其效果不尽如人意。近年来以多能干细胞(pluripotent stem cells,PSCs)为基础的细胞治疗在心肌修复再生的动物实验中取得良好效果,这也使其成为心脏再生领域的焦点之一。

PSCs 包括胚胎干细胞(embryonic stem cells,ESCs)和诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSCs),其多能性让心肌瘢痕的重新肌肉化成为可能,这也是干细胞治疗的初衷。20 余年的研究表明,尽管以其为基础的细胞治疗短期内改善了心功能,但是目前尚缺乏其长期获益的证据,其他的阻碍如致心律失常、免疫原性、安全性等也限制了其临床转化。值得注意的是,除了直接补充心肌细胞,近年来的研究发现旁分泌作用也是以PSCs为基础的心脏再生细胞治疗的重要机制。本综述将主要分析PSCs 为基础的心脏再生细胞治疗的困境以及近年来PSCs 旁分泌作用的证据及应用可行性,以期为MI 后心衰治疗提供新的视角。

1 多能干细胞为基础的心脏再生细胞治疗的发展概要及现状

PSCs 包括ESCs 和iPSCs,ESCs 首先从小鼠胚胎中成功分离,之后人源性ESCs 的分离及其进一步分化为心肌细胞相继实现;而iPSC 则在2006 年由Takahashi 等利用病毒载体将4 个转录因子Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc 导入小鼠胚胎或成体成纤维细胞成功获得,次年人类体细胞来源的iPSCs 也相继产生。ESCs 和iPSCs 十分相似,都具有自主更新能力和多能性,且基因表达谱分析也具有高度相似性,但iPSCs 也存在一些特异的基因表达,后续的研究推测这些基因表达的差异可能来自于供体细胞的来源不同以及诱导方法的差异,而这些差异通常被认为与细胞的多能性无关[2],故两者均可以用于心肌修复再生的细胞治疗。

1.1 动物实验

心脏细胞治疗的初衷是补充心脏损失的心肌细胞,取代原有的瘢痕组织。1999 年Reinecke 等[3]利用大鼠胚胎或新生大鼠心肌细胞进行了移植实验,发现外源心肌细胞与宿主心肌细胞可建立缝隙连接,体外的共培养试验也证明两者可电机械耦合,这为后续的细胞治疗奠定了基础。之后Laake 等[4]证实了ESCs 来源的心肌细胞(embryonic stem cell derived cardiomyocytes,ESC-CMs)在移植入心脏后,可以短期改善MI 后的心功能,后续的移植实验也相继在大鼠、豚鼠、猪和非人类的灵长动物中成功实现。与此同时,ESCs 分化产生的心血管前体细胞(embryonic stem cell derived cardiovascular progenitor cells,ESC-CVPCs)是细胞治疗的另一种细胞,并且在动物实验中亦获得了不错的成效。而在iPSCs 方面,由于其不仅可以避免ESCs 伦理、法律法规的一些争议,还有望通过自体细胞移植避免免疫排斥的问题,因而日渐受到重视,以iPSC 为基础的细胞治疗实验也渐获突破[5]。

1.2 临床试验

随着细胞移植技术日趋成熟,以PSCs 为基础的细胞治疗也逐步转化到临床。在首个临床试验ESCORT研究中[6],6 名受试者在接受冠状动脉旁路移植术的同时,在心外膜上移植含约8 000 000 人源性的ESC-CMs 的细胞补片,随访18 个月,主要终点是1 年内的安全性终点,重点关注有无:(1)心脏及心外的肿瘤;(2)心律失常事件;(3)同种异体移植免疫排斥反应。结果显示,除1例术后早期死于与移植无关的并发症外,所有受试者在随访期间症状均有改善,未检测到有肿瘤和心律失常。3 例患者出现了无临床表现的同种异体免疫排斥反应。第一例诱导多能干细胞分化的心肌细胞(induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes,iPSC-CMs)治疗HF的人体试验在日本[7](UMIN000032989)。而在Clinical Trial 上注册的iPSC-CMs 的细胞治疗的临床试验,目前只有2 例,分别是德国的BioVAT-HF 试验(NCT04396899)和中国的HEAL-CHF试验(NCT03763136)。前者将招募53 例终末期的HF 受试者以评估iPSCs 衍生的工程化心肌补片的安全性及有效性,而后者将招募5 例MI后HF 受试者以评估心脏注射iPSC-CMs 的安全性。

图1 以PSCs 为基础的心肌再生细胞治疗发展时间轴

2 以多能干细胞为基础的细胞治疗的困境

尽管前期实验获得了可喜的结果,但细胞治疗要实现临床转化还存在一些尚待解决的关键问题。

2.1 长期效益尚不明确

在一项代表性的非人类灵长类动物的实验中,Zhu等[8]使用人类PSC 来源的心血管前体细胞(human pluripo⁃tent stem cell-derived cardiovascular progenitor cells,hPSCCVPCs)作为移植细胞,于食蟹猴MI 后4 日后心肌内注射入约10 000 000 hPSC-CVPCs,同时使用抗免疫排斥药物以期减轻免疫排斥反应,然而即便使用了三种免疫抑制剂(环孢素、甲强龙、巴利昔单抗),移植的细胞在28 d 后仍大幅减少并在140 d 完全消失。因此在该实验中,hP⁃SC-CVPCs 并没有实现心肌的再生。另一项hESC-CVPCs的移植实验也得到了类似的结果[9],值得注意的是这项实验使用的是免疫缺陷的裸鼠,最大限度排除了免疫排斥的影响。第一例临床试验ESCORT[10]使用的也是hESCCVPCs,6 例受试者在实施冠状动脉旁路移植术的同时完成细胞补片的移植,随访18 个月后所有存活患者的症状均获得改善,然而,这项实验的原始设计是为了检测细胞治疗干预的安全性,故不能得出受试者从hESC-CVPCs移植中获益的结论。此外,该试验没有设置对照,很难判断患者的症状改善是仅归因于再灌注治疗还是两者的叠加作用。

细胞治疗的另一种细胞是PSC-CMs,既往一系列的实验证明PSC-CMs 确实可部分移植至心脏组织中,在短期内(4 周)改善心功能,然而这种作用不能持续至12 周。其中一项实验[4]显示,即使3 个月后还存在部分移植组织,心功能的改善却没有维持,这表明移植物的存在与心功能的改善并不存在直接因果关系,在另一项实验中甚至得出移植物的量与心功能的改善呈负相关关系的结论[11]。这些结果也提示我们需要谨慎地看待细胞治疗的远期获益,而相关研究也应该对心功能进行远期随访,方能准确评估细胞治疗是否可带来的长期获益,但遗憾的是,近期开展的许多实验随访时间均不超过3 个月[12]。

综上,目前仍缺乏以PSCs 为基础的细胞治疗的长期效益证据,临床转化的时机尚未完全成熟。

2.2 剂量问题

以PSCs 为基础的细胞治疗临床转化的前提是要确定最佳剂量,这与MI 面积大小、细胞本身的增殖效率以及其移植后的存活率等因素有关。临床前试验使用的细胞剂量参差不齐,其中最有参考意义的大概是灵长类动物实验。在一项实验中,Chong 等[13]使用了10 亿hESC-CMs,分15 次,每次150 μL 注射至猕猴梗死心肌及其周围区域,而在该团队的最近的一项研究中,则使用了75 亿hESC-CMs细胞实施细胞移植。该实验的猕猴平均体质量为8.6 kg,约为人类平均体质量的九分之一,若按此比例换算,人类的细胞移植需求量估计要达到600 多亿,而人类心脏肌肉细胞只有约20 亿至30 亿,因此根据体质量进行换算明显不合理。目前在研究中的(HEAL-CHF 试验NCT03763136)使用的细胞剂量则为10 亿,而该研究如何决定移植细胞的剂量也不得而知。值得注意的是,在前期的一项动物实验中[14],起始剂量的hESC-CMs 治疗在4 周内可观察到阳性的治疗效果,而3 个月后治疗效果消失,而当使用起始剂量3 倍的剂量时,尽管移植的组织明显增加,然而并没有在3 个月后表现出获益。这也与近期一项实验[15]结果一致,尽管移植物增加,然而心功能并无改善。这提示单纯通过增加移植细胞数量改善治疗效果似乎并不可行,最佳的细胞移植剂量仍有待探索。

2.3 细胞移植递送效率低下

细胞治疗的长期效益及剂量问题跟细胞移植率息息相关,而细胞递送方式是影响移植细胞存活率的关键因素。其主要包括心肌内注射、冠状动脉或逆行冠状静脉内递送、静脉内注射、工程化心肌细胞补片等方式,这些方式都可以通过不同的优化以提高移植细胞成功率。其中心肌内注射被报道相较与于经冠状动脉或逆行冠状静脉递送具有更高的细胞移植率,然而,心肌内注射的细胞也会在注射后几次心脏搏动后被静脉系统从心脏中冲出[16]。而事实上,在另一项研究中,研究者通过18F-FDG 示踪技术比较了冠状动脉和心肌内递送途径,结果发现两者在短期内心脏细胞留存率上并无差异[17]。改良导管的设计或可成为提高以上递送途径细胞移植率的方法。鉴于以上方式的侵入性比较大,这使得静脉内注射成为一种更好的替代方式,除低侵入性外,静脉内途径具有更高的可操作性及重复性,这从一定程度上可以解决细胞移植停留率低的问题。然而,其主要局限性在于其靶向性低,大多数细胞在到达心脏之前会滞留在其他器官中,因此如何提高其靶向性成了静脉注射途径亟待解决的问题。可能的解决办法是通过编辑改造移植细胞的膜结构使其能靶向受损的心肌组织。Tang 等[18]通过在递送心脏干细胞的膜表面耦联血小板纳米囊泡在大鼠和猪的MI 模型中增加了其靶向性及留存率。除以上方式外,近年来,通过将移植细胞结合生物材料也是提高其移植率的一种方式。这些材料主要包括一些天然材料如水凝胶、海藻酸盐、细胞外基质成分以及一些人工合成材料,除了其本身固有的功能外,其可通过为移植细胞提供骨架支撑、营养成分以及其隔离保护功能等改善移植效果。具体的分类及作用机制不在本综述的讨论范围。值得注意的是,这种方式通常以工程化心肌细胞补片的形式移植至心外膜上,这也意味着更大的侵入性。

总而言之,尽管各种递送方式有了极大改善,然而,每种递送方式仍然存在有待解决的问题,通过改善递送方式来提高细胞移植成功率仍然是以PSCs 为基础的心脏再生细胞治疗一个必须跨越的障碍。

2.4 安全性问题

以PSCs 为基础的细胞治疗的另一困境为安全性问题,主要包括致心律失常性、致瘤性。移植相关心律失常[19]是限制PSC 细胞治疗的又一巨大障碍,既往的几项研究均揭示了在猪和灵长类动物移植PSC-CMs 可以诱发致命性的心律失常(室性心动过速),这种心律失常的发生频率通常在移植后的一至两周达到高峰,之后逐渐减轻。Liu 等[20]和Romagnuolo 等[19]两个团队探究了这种心律失常的发生机制,证实了正是移植物诱发了室性心动过速的发生,进一步的电生理机制研究揭示了其主要是通过局灶性的机制而不是通过大折返机制,可能的解释是移植细胞的异质性及不成熟性。一方面,目前移植的细胞纯度还不能达到100%,假如混入了一些起搏细胞,就可能作为局灶性室性心动过速的病理基础,诱发心律失常。另一方面,尽管既往的研究揭示了宿主心肌细胞可与其接触的移植心肌细胞建立电耦联,但移植细胞周围的瘢痕组织阻碍了其与宿主心肌细胞之间的电耦联,此外,移植的细胞存在不成熟的心肌细胞,而其在形态学、代谢特征、收缩力、电生理特性及钙离子处理能力等方面与成熟心肌细胞的明显不同[21],在形态学方面,非成熟的心肌细胞较成熟心肌细胞明显较小,且缺乏完整的肌原纤维及T 型小管;在能量代谢方面,非成熟心肌的线粒体数目、结构及分布与成熟心肌细胞明显不同,其脂肪酸β 氧化水平也低于成熟心肌;在收缩力方面,非成熟心肌细胞较成熟心肌细胞有着不同的肌节长度及排布,以及肌球蛋白重链不同亚型的比例,在电生理特性方面,非成熟的细胞具有较高的自律性及静息电位以及较低的动作电位时程及幅度。在钙离子处理能力方面,非成熟心肌细胞因不完备的肌浆网以及T 型小管,具有较低的钙储备及兴奋收缩耦联能力。非成熟心肌细胞的这些独特生理特征是其在移植入心脏时作为潜在的异位起搏点触发心律失常的基础。因此完善诱导PSC-CMs 成熟的技术或有助于解决其致心律失常的副作用。

近年来,诱导PSC-CMs 成熟的技术飞速发展,其中最直接的方法便是延长培养时间,成熟的过程主要发生在诱导分化后的1~4 周,然而,有研究表明长期的培养并不足以诱导T 型小管的形成;电和机械的刺激也被报道可在体外诱导非成熟的PSC-CMs 成熟;此外,PSC-CMs 与其他细胞如心脏成纤维细胞、内皮细胞和平滑肌细胞等的共培养也可促进其成熟的进程;激素处理如甲状腺激素和糖皮质激素也被报道可促进hiPSC-CMs 的T 型小管的形成。更快捷高效的诱导PSC-CMs 成熟的方法仍然在摸索中,而目前为止,移植相关的心律失常问题并未得到有效的解决。

PSCs 的致瘤性与其无限的自我增殖特性及多能性相关,主要表现为良性畸胎瘤及恶性肿瘤。未分化ESCs 在正常的心肌和MI 的区域均可形成畸胎瘤。在一项灵长类动物的ESC-CVPCs 细胞治疗实验中,以阶段特异性胚胎抗原(SSEA-1)为标记物纯化的ESC-CVPCs 移植没有发展为畸胎瘤,而未经纯化的对照组则可能在移植区发展为畸胎瘤[22]。通过识别不同谱系来源细胞的特异性标志,是提高纯化程度的主要方向之一。近期Zhang 等[23]发明的双报告系统,可根据TBX5 和NKX2-5 的表达情况分离出心脏第一发生区、第二发生区、心外膜以及内皮谱系的细胞,这种纯化系统或许有助于纯化出心腔特异性的心肌细胞亚群,为解决iPSC 的致瘤性问题提供帮助。而恶性肿瘤方面,iPSCs 的形成过程中,诸如基因的低度甲基化、原癌基因的激活和抑制基因失活等因素均可导致基因组的不稳定性,进而诱发恶性肿瘤的产生[24]。尽管PSCs 为基础的心脏再生的细胞治疗研究中尚未见有恶性肿瘤形成的报道,但是这可能是由于实验本身的样本量小和随访期短而未发现,仍不能排除其发生的可能性。

2.5 移植排斥反应

移植排斥反应是限制心脏再生治疗的一大障碍,移植的细胞因含有不同的主要组织相容复合物(major histo⁃compatibility complex,MHC)会被宿主免疫系统识别为“非己”成分,激活急性期的固有免疫反应和慢性期的适应性免疫反应而被宿主排斥。iPSCs 的出现提供了一种美好的设想:使用患者自身的体细胞分化产生iPSCs,进而诱导产生与自身MHC 相容的移植心肌细胞。然而,要从患者自身特异性的体细胞加工成治疗剂量的iPSC-CMs 至少需要6 个月[25],这个时间点纤维化瘢痕和心室重构已然形成,如何使移植的iPSCs 与宿主心肌细胞不被瘢痕隔离,成了另一个难题。而实际上,在一项动物实验研究的荟萃分析中,同种异体和自体对缺血性心脏病的细胞治疗在改善左心室射血分数上差异无统计学意义[26]。目前主要提倡使用同种异体的iPSCs。然而在一项灵长动物的实验研究中,使用同种异体的MHC 匹配的iPSC-CMs 仍产生了强烈的宿主抗移植物反应,必须加用免疫抑制剂才能使移植的细胞成功存活[27],故MHC 匹配的移植反应似乎不能解决移植物的免疫原性问题,这在近期的一个以iPSC 为基础的神经退行性病变的细胞治疗的灵长类动物实验中得到印证。既往研究针对免疫排斥做了各种尝试:建立了模拟人体免疫系统的动物模型,通过基因编辑人类白细胞抗原(HLA)Ⅰ和Ⅱ类分子、干预免疫细胞激活的共刺激分子或激活免疫细胞的抑制通路等减少宿主的免疫排斥反应,值得注意的是,除了直接调控免疫反应,近期Yoshida 等[28]利用间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)的免疫调节功能,将MSCs 与iPSC-CMs 共同移植入小鼠心脏,明显减少了免疫排斥反应和提高了移植细胞的存活率。然而,这些方法均尚未投入临床使用。目前临床主流的方法还是使用免疫抑制剂,而免疫抑制剂的使用时长与细胞治疗的目标密切相关。如果细胞治疗的目的是使心肌瘢痕重新肌肉化,那么宿主将要接受长期的免疫移植剂治疗,这将增加其感染和患癌的风险。在PSCs 为基础的细胞治疗实现临床转化之前,有必要在移植细胞的获益与长期使用免疫抑制剂的毒副作用之间权衡其中的利弊。

3 以多能干细胞为基础的细胞治疗旁分泌作用

经历了多年的发展,以PSCs 为基础的心脏再生细胞治疗陷入许多困境,其长期效益证据似乎不甚充裕,最佳治疗剂量有待探索,其安全性和免疫原性更是限制其临床转化的巨大阻力。而在其相关研究的基础上,旁分泌学说近年来日益受到重视,这一学说认为移植的细胞是通过分泌体激活内源性的修复通路从而改善心功能。

3.1 旁分泌作用机制证据

既往的实验支持旁分泌机制的证据如下:(1)移植细胞的存在与功能的改善似乎因果关系不足,即移植细胞无长期存活,而心功能改善却可持续一段时间。在一项实验中[29],灭活的与有活性的PSC-CMs 之间在改善心功能上无明显的差异。(2)一些细胞中的分泌体可以重现细胞本身的移植作用,KERVADEC 等[30]发现,ESC-CVPCs 与其分泌的细胞外囊泡(extracellular vesicles,EVs)具有相似的改善心功能的作用,且两者均可激活相似的内源性的修复基因的表达。在另一项研究中,研究者向两组缺血再灌注48 h 小鼠心肌分别注射iPSC 与iPSC 分泌的EVs,两者均表现为心功能改善,且囊泡组表现为更明显的心功能改善[31]。(3)近年许多研究进一步揭示了细胞分泌的EVs 对心肌保护作用的具体机制。El 等[32]发现ESCCVPCs 分泌的EVs 富集了16 个进化保守的与组织修复相关的微小RNA(miRNAs);后续的研究发现,缺氧条件下移植细胞会分泌富含抑制凋亡、促进新生血管形成等的调控分子,发挥心脏保护作用。Jung 等[33]发现iPSC-CMs 在缺氧条件下可分泌miR-106-363 族,通过JAG1-NOTCH3-HES1 通路发挥抗凋亡及抗纤维化的作用。Wu 等[34]则发现ESC-CVPCs 在缺氧的条件下可分泌富含lncRNA MALAT1的EVs,以miR-497 为靶点抑制大鼠心肌细胞凋亡和促进新生血管形成。另一项研究发现,iPSC-CM 的外泌体可以通过调控缺血心肌细胞自噬抑制心肌凋亡和纤维化。值得注意的是,ESC-CMs 还可通过分泌细胞因子调控MI 急性期的巨噬细胞极化,这表明ESC-CMs 治疗还可通过调节局部的免疫微环境发挥修复心肌作用。在最近的一项研究中,Ikeda 等[35]发现心肌内注射富含线粒体的iPSCCMs 外泌体可恢复心肌产能和线粒体生成,从而改善心功能,这从能量代谢的角度为旁分泌作用机制提供了又一新的视角。

3.2 应用旁分泌机制的优势

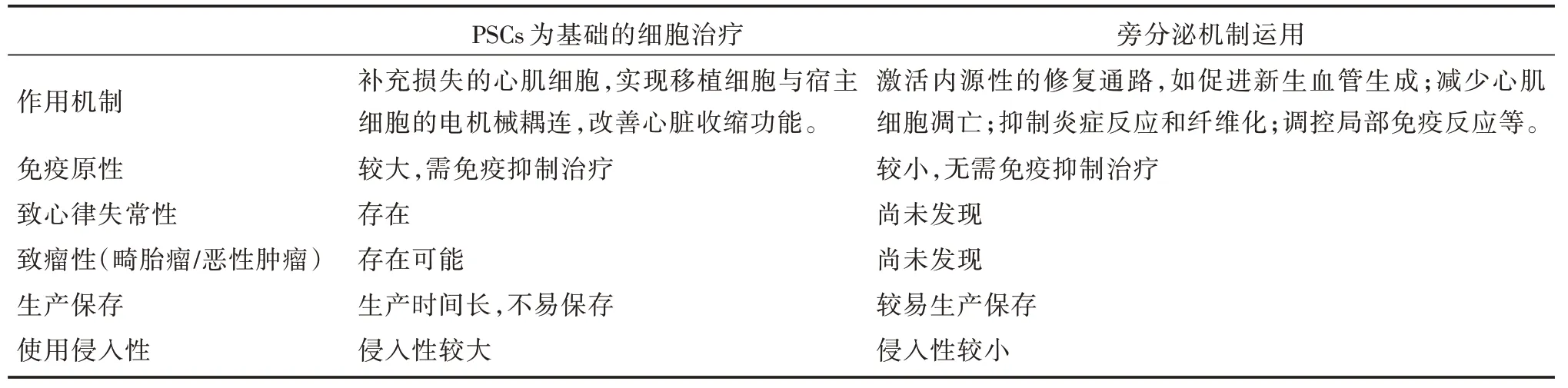

假设细胞的分泌体与细胞移植本身同样能达到相同的保护作用,那么单纯应用细胞分泌体将具有巨大优势,在应用方面,其较易保存,可即时使用,有望通过标准化的批量生产,实现大规模应用;在安全性方面,作为一种无细胞治疗,其避免了细胞治疗潜在的致心律失常性及致瘤性,具有更高的安全性;在免疫原性方面,其较细胞具有较低的免疫原性[36],无需免疫抑制治疗;此外,使用疾病和患者特异性外泌体,有利于通过精准医学治疗HF。

3.3 旁分泌作用机制的运用

旁分泌作用机制的运用将给PSCs 细胞治疗的困境提供一条潜在出路。近年来许多研究对此进行了探索,PSCs 或其分化的细胞分泌的EVs 可通过各种途径运用于心脏再生修复治疗。心脏直接注射是其中一种方式,Wang 等[37]发现,通过直接心脏内注射iPSC-EVs 可减少小鼠心肌缺血再灌注损伤和抑制心肌细胞凋亡。尽管这种方式可以在梗死区集中大量的EVs,然而其侵入性降低了其临床应用的潜力。水凝胶贴片是另一种运用途径,Liu 等[38]将一种工程水凝胶贴片移植入MI 大鼠心脏,这种贴片可缓慢释放iPSC-CMs 分泌的EVs,从而促进射血分数恢复,减少心肌细胞凋亡和梗死面积。但是通过贴片的方式移植通常需要开胸手术,侵入性也较大,冠状动脉内运用或可减少侵入性,然而PSCs 为基础的旁分泌机制通过冠状脉内运用目前尚未见报道,而值得注意是,近日Hu 等[39]发明了一种外泌体涂层支架(exosome-eluting stents,EES),这种支架在遇到活性氧(ROS)后才会释放外泌体,这种外泌体的智能释放功能可避免外泌体的提前损耗。这种支架或许可成为未来旁分泌机制运用的一种策略。此外,静脉使用也是一项具有前景的运用方式,其低侵入性将可极大提高治疗的可行性,而实现靶向运输是静脉使用EVs 的主要难题,Vandergriff 等[40]将心脏归巢肽通过DOPE-NHS 连接体接合于外泌体膜上,增加了静脉使用外泌体的心脏停留时间。Ciullo 等[41]则将CVPCs过表达CXCR4,进而获得了CXCR4 外泌体,并在缺血再灌注大鼠模型中确证了其静脉使用时的心脏保护作用,揭示其通过提高对缺血心肌的生物利用度而改善静脉使用的效率。此外,糖基化工程技术可以血管损伤和炎症部位为靶点,或许有助于提高外泌体的静脉运用效率。此外,除了静脉使用途径,心包腔注射或许是另一项有前景的使用方式。近期Zhu 等[42]通过心包腔内注射包含间充质干细胞外泌体的水凝胶,明显改善了小鼠和大鼠的MI后心功能,相对于直接心肌内注射,这种方式更能减少局部的炎症反应和侵入性,此外,该研究团队进一步在猪身上揭示了心包腔内注射的可行性。而近期一种心包多功能治疗装置已经问世[43],这种装置由可生物降解的弹性贴片(biodegradable elastic patch,BEP),可渗透的分层微通道网络(permeable hierarchical microchannel networks,PHMs)和皮下治疗剂递送泵系统组成,可靶向、持续、稳定地向心包输送治疗剂,且该装置在猪身上的可行性已经得到验证,将其与旁分泌作用机制靶分子联合运用令人期待。这些研究均表明旁分泌作用机制的运用具有实际的可行性和美好的前景,可为PSCs 为基础的心脏再生治疗效果改善及临床应用提供新的方向。

以PSCs 为基础的心脏再生细胞治疗已经发展20 余年,然而使心肌瘢痕重新肌肉化仍未完全实现,临床应用尚存在诸多困难与制约,越多越多的证据表明,既往其在动物实验中的获益是通过旁分泌机制获得的,通过对旁分泌作用的深入研究可能有助于相关技术的临床转化,进而为MI 后HF 的治疗提供一个新的选择。

表1 PSCs 为基础的细胞治疗与旁分泌机制运用比较