基于科学研究元素融入的药理学实验序贯教学体系构建

童静,廖晓燕,丁虹

武汉大学药学院 (武汉 430071)

2020年新版《药品注册管理办法》对新药审评相关工作进行细化,继续沿袭“新药”的概念,鼓励以临床价值为导向的药物创新[1],意味着我国新药研发已进入强调以科学探索发现为基础的药物创制时代,对高等药学人才培养提出了新的要求与目标。高等药学实验教育的重要任务是培养学生的工作素质及创新能力,实现我国医药研究由仿制为主向创造为主的战略转移[2-3]。习近平总书记在第34个教师节上强调,教育“要在增强综合素质上下功夫,教育引导学生培养综合能力,培养创新思维”[4]。2021年教育部长陈宝生在全国教育工作会议上强调,要加快医学教育创新发展[5]。这些都充分体现了国家重视学生创新能力的培养。如何深度发掘实验课功能,培养符合社会需求的人才,是实验教学进行改革的驱动力。

当前药学实验课程开设的出发点或目标,主要是加深学生对理论课的理解和记忆,培养学生的动手能力,实验教学被认为是检验理论知识的一种方法和手段[6]。基于此,目前实验教学设计主要以验证性实验为主,实验课被视为理论课的附属品。这种教学模式不适合以创新药研究为己任的药学人才培养,实验课程必需引入以研究为基础的学习,以充分提高学生的学习主动性,同时也为学生后续学习奠定基础[7]。在我国,高校普遍存在本科科研资源和机会不足的现象[8],科学元素的引入可充分利用学生课外时间,充分挖掘各方平台资源,有效提升教师教学水平。

1 实验课程教学改革思路

1.1 调整传统的“教”“学”观念

传统“教”的教学理念为——传授知识,传统“学”的学习习惯为——学习知识[9]。其教学效果为“为教学而教学、为学习而学习”。学生并不明确,学到的知识可以用来干什么,这导致学生缺乏学习内驱力和主动性。实验教学应调整传统教学观念,将教学目标由“传授知识”转变为“传授运用知识的技巧”,学生可以通过教师的课堂教学学习如何运用知识。教学如果以传授知识为主,将降低学生在有限时间内的学习效益;如果教学以传授运用知识的技巧为主,将极大缩短学生的成才周期。实验教学中教师应在传授一定基础知识之后,帮助学生明确工作目标和研究目标,使学生不再“为学习而学习,而是为研究目标而学习”,教师应利用自己的工作经验和研究经验,协助学生完成“为一个研究目标而学习”的自主学习。以科研为目标,驱动教学,才能大幅度提升教学质量,培育高素质创新型人才[10]。相关研究已证实,以研究为导向的教学方法可有效激发学生的学习兴趣,充分发挥学生在学习中的主体作用[11]。

1.2 改革课程目标,重构教学体系

实验药理学的课程目标是在训练学生科研技能、工作技能的基础上,帮助学生建立规范的研究工作体系,最大限度实现学生从校园步入社会或进入后续阶段学习的无缝衔接。

一是让学生在“学习中研究”;二是指导学生在“研究中学习”。首先教师通过合理的教学安排与设计,逐步删减验证性实验,向探索性实验过渡;其次将以往验证性的药物替换成原研物质,依据班次规模设置组别,彰显实验的探索性。实验结果的不可预知性可大大激发学生的探索热情,同时还可督促教师不断更新知识,增加知识储备。在学期末,教师根据学生掌握的技术手段,开展以真正科研探索为目的的综合设计性实验,代替原来的综合性“实验”,实现文献搜集、项目调研、开题报告、科学实验、数据处理、论文撰写的串联,将药理学实验课程转变为实验药理学课程,实现在“学习中研究,研究中学习”。

2 药理学实验课程改革实践

2.1 全面改版实验教材

传统的实验指导,侧重具体实验方法的介绍,且通常介绍的实验方法主要是为完成某个教学实验而建立的方法,对今后新药研制工作不具备示范效应,此类教材对学生的工作与研究也不具备指导作用与保存价值。《实验药理学》是一本理论与教学实验相结合的教材,以新药研发过程为主轴,主要介绍药理学科学研究实验设计原则、新药研发各环节的政策、法规及工作规范。它不仅是一本教材,也是一本有保存价值的实验操作技能工具书。

2.2 建立全面稳定的教学技术平台

科学技术日新月异,而国内众多高校的实验教学内容和技术手段仍保持着多年不变的状态。传统观念认为药理学实验即动物实验,尽管在药理学各种教材中都有介绍,药理学研究技术包括分子、细胞、组织、器官以及整体等水平。相关高校以往开设的药理学实验主要包括动物或离题器官水平等方面的实验,通过改革,目前的实验教学内容涉及动物、器官、分子以及酶等各个层面。而实验教学内容真正做到结合科学前沿热点研究,每年进行更新。这种更新既体现在研究组别的设置,也体现在每年实验主题的切换,研究内容的设计均围绕热点前沿和解决临床实际问题为主。

平台的硬件方面,学院充分利用本科生开放实验教学平台,全天候对学生开放,从而充分发挥科研平台的作用,实现平台资源共享。如依据平台现有仪器,该课程开展具有特色的行为学评价等探索性实验。

2.3 全面改革教学设计

药理学实验课为本校药学院大三学生的药学专业必修课和生物制药专业选修课。在此之前,大部分学生均已参加过各种层次的大学生创新创业训练,具有一定的科研思维基础和实验技能,同时具备一定的文献调研及整理能力,但缺乏整体观,缺乏对一个完整研究课题的把控能力。

序贯教学模式下,课堂教学将各组实验的内容与基础技能、各大药理学系统的实验相结合,即完成了既定的教学内容,同时也涵盖一个完整的科学研究项目。这样的教学设计,从一定程度上,充分利用实验动物,真正做到了实验动物使用的“3R”原则。教学团队合理地进行教学内容重构,将各组学生课外构建的动物模型,在实验课堂上进行各种指标的测定、采血、解剖、脏器收集等。该模式充分调动了学生的学习内驱力、主动性,让他们得到全面的锻炼。学生从科研立项、实验设计、实验流程、数据处理及最终的论文撰写全程参与一个个独立的科研项目(一个实验内容即是一个独立的科研项目),这种培训相较于简单的单个的实验技术的掌握、某一种仪器的使用更具挑战性,体现了课程设计的高阶性,培养了学生的创新能力。实验过程中原始记录表的设计、签字体系等环节均按照药企研发部门的要求。这样的实验课程设计,对于本科生,无论是选择继续读研,或是进入药企,都将会为学生后续发展打下坚实的基础。

教学团队将湿疹、癫痫等难治性疾病作为研究对象,开展针对放化疗肿瘤患者的营养补充剂等药理学理论课并未涉及内容的教学。在拓展学生科研视野的同时,也帮助学生建立药学人的社会责任感,有机地将“课程思政”建设融入实验课程教学。

3 药理学实验课程改革效果

3.1 教学内容重塑

在原有课程设置基础上,新的教学内容彻底放弃验证性实验,全部变为探索性实验内容。探索性的实验内容分为初级阶段和高级阶段两个层次。学期末,教师根据学生掌握的技术手段,开展以真正科研探索为目的的设计性实验,包括写开题报告、设计实验步骤、数据处理与统计分析、撰写科研论文等,重塑药理学实验课。

3.2 教学目标创新

教学团队积极推进将“药理学实验”改为“实验药理学”(《实验药理学》已出版),使这门课程在侧重训练学生工作技能、科研技能的基础上,让学生了解新药研发各环节的政策、法规及工作规范,培养学生科研兴趣,规范化训练学生进行原始记录,帮助学生建立勇于创新且严谨求实的工作习惯,最大限度地实现学生从校园步入社会的无缝衔接。

3.3 教案创新

本课程改变以往实验课内容几十年不变的状况,在保留经典内容的基础上,且在不增加实验经费投入情况下,通过进行合理实验小组的划分增加探索性内容,研究内容每年都可根据实际情况灵活调整。这样的调整不仅可提高学生的学习热情,对于教师,也是一个督促、再学习及再提高的过程。目前,每学期的教案都会依据教学内容进行更新,本门课程已不再有固定的实验教材。

如初级阶段实验(其中某一个学期的教学内容):以往实验课程中的一个实验“酚酞对小鼠肠平滑肌的影响”,实验安排是每个班分成8个实验小组,每组4人。每组分配4只小鼠,2只灌胃生理盐水、2只灌胃酚酞(果导片),学生观察果导片对小鼠肠平滑肌有没有促进蠕动的作用。这个实验的目的是:①掌握肠平滑肌功能的方法和练习灌胃技术;②学习果导片对肠平滑肌的作用及掌握酚酞的导泄机制。由于果导片是已上市药物,学生在实验前就知道它有促进肠蠕动的作用,感觉没有挑战性,学习兴趣不大。改革后,这个实验所需的实验动物及方法不变,由于思路的改变,实验课的教学目的发生了根本性的变化。变化之一:实验题目变为“泻药或止泻药药效学研究实验”。变化之二:实验目的变为:①掌握常用泻药、止泻药的种类及作用机制;②了解药效学研究的基本原则(学生在今后工作中必须掌握的行业规范,在以往的实验课中从未涉及);③掌握动物实验基本技术:灌胃及实验动物处死方法、药物对肠蠕动作用的研究方法;④设计并完成泻药、止泻药的药效学实验。变化之三:增加了未知内容,将两个班分为16个实验小组,各小组都分配了带有编号的系列未知的受试物(化合物或/和提取物),学生要通过试验而不是实验判断系列研究物是否对肠平滑肌有作用,是潜在的泻药还是潜在的止泻药,实验采取双盲原则。实验完结后,教师将每组的实验结果与当初的分组解密,通过与阳性对照药果导片(泻药)或苯乙哌啶(止泻药)比较,判断未知受试物是否具备进一步开发成新药的可能性或价值,在学生撰写论文的讨论部分给出建议。这样的教学设计,既可以避免主观导致实验结果的偏误,也可以充分调动学生探究的欲望,同时也能够使学生对双盲的临床试验设计原则印象深刻。变化之四:学生的实验报告不再千篇一律(照抄实验指导),教师要求学生严格按照科研论文的格式写作,包括数据图表的绘制、统计学差异分析、结果讨论等。通过多轮的训练与强化,学生基本掌握科学研究实验如何设计、科学研究论文如何写作等。变化之五:每一次实验都是一次较完整的科学研究,包括设计、数据处理及写作等。以往的实验只观察一个已知药的药物作用,没有设计对照,也没有设计量效关系,也就谈不上数据处理的问题。本项改革中,实验内容完全按照药理学科学研究的原则:随机、对照、重复、双盲等原则,帮助学生建立清晰的科研工作思路与方法,而以往的药理学实验课程,更多的是加深学生对理论课的理解,使学生自觉、不自觉地进入到重复性的惰性学习中,缺乏创新的动力与能力。实验课程的指导思想与课程内容,如果再不更改,将无法更多更快地为社会培养出创新性优秀人才。

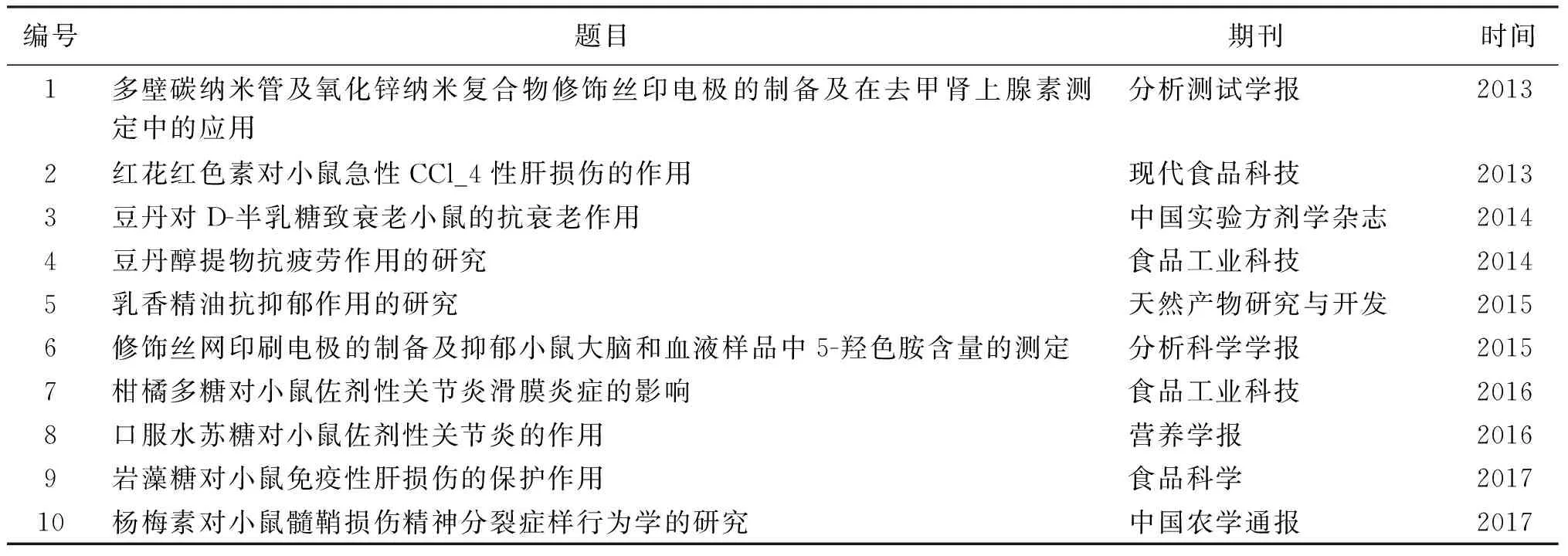

4 部分成果

经过多年的教学改革实践,本院成功地将“研究主力军”前移至本科大三、大四年级。“GA智能温敏水凝灌肠剂治疗炎症性肠病”项目专利已转让给欧洲Onepharm公司;“高效抗菌生物创口贴、敷料贴”项目,目前已进入市场销售阶段;“AChE抑制剂筛选及抗老年痴呆作用研究”项目,已成功地从一味中药中发现了与目前常用药物——石杉碱甲疗效相当的单一组分,有望获得一个化合物专利;从水果杨梅中筛选的修复血管损伤活性成分目前已应用于临床等。本科生的研究成果已形成20多篇研究论文在中文期刊上发表,部分发表文献见表1。其中既包括常规的药效学研究,也包括新方法的研究。随着研究水平的提高,目前本科生更多地聚焦到SCI文章的层面,并已发表多篇论文。

表1 药理学实验课程研究内容发表的部分论文

5 小结

课程是高等教育的核心内容,是高素质人才培养的质量保证,科教融合是世界一流大学办学的核心理念。融入科学元素的实验课教学是实现高校高层次人才培养与高水平科技创新的基石。探索性实验被全方位引入教学,首先对教师提出更高要求,同时也需要学生投入更多时间查阅资料、进行实验设计、投入整个实验过程到最后的论文撰写。这与“两性一度”的金课标准不谋而合,真正做到了让学生忙起来,教师强起来。序贯教学方法的引入从一定程度上充分利用实验动物,大大节约教学资源,为药理学实验教学进行了有益探索。