“学校优先”还是“专业优先”?

——新高考背景下学生志愿填报取向对录取匹配度的影响

徐伟琴 钟秉林

(1.上海交通大学 教育学院,上海 200240;2.北京师范大学 教育学部,北京 100875)

一、引言

伴随着我国高等教育毛入学率的攀升,越来越多民众的教育诉求逐渐由“能获得高等教育机会”上升为“接受适合自己的高等教育”。在现行教育制度下,高考志愿是年轻的个体在其漫长生命旅途中做出的重要教育选择,能否在高考后进入心仪的大学和专业日益成为广大学生、家长关心乃至焦虑的问题。(1)丁延庆等.信息干预对高考志愿专业选择的影响——来自大规模随机实验的证据[J].经济学(季刊),2021,(6):2239-2262.研究发现,我国学生在高考志愿填报过程中常面临“专业优先”还是“学校优先”的矛盾。在特定高考分数下,“选择一个好学校、差专业”还是“选择一个差学校、好专业”这一问题始终困扰着家长和学生。(2)邵光华,吴维维.我国高考招生制度综合改革的成效与问题研究——基于浙江省2017年高考录取学生的调查[J].中国高教研究,2018,(6):50-55.在传统的“学校+专业”模式下,学生首先被高校录取,最终可能进入的不是自己当初填报的专业。(3)樊未晨.选择“统考+选考”模式 录取批次合并 多地新高考改革方案突出学生自主选择权[N].中国青年报,2016-04-01(1).在此背景下,许多新高考改革省份尝试在统一招录环节淡化甚至取消院校批次,代之以更加聚焦专业的志愿填报录取。(4)董秀华等.新高考改革:高校招生面临的挑战与变革[J].复旦教育论坛,2018,(3):43-50.如,当前浙江、山东、辽宁、河北、重庆等均已在高考改革方案中“将目前以学校为投档目标单元,投档后学校再关门进行专业录取的‘学校+专业’志愿填报方式,改为以专业为优先条件,然后捆绑学校的‘专业(类)+学校’为投档单元的志愿填报方式”。(5)樊未晨.选择“统考+选考”模式 录取批次合并 多地新高考改革方案突出学生自主选择权[N].中国青年报,2016-04-01(1).在新的志愿填报模式下,考生既可报考“同一高校中的不同专业(类)”,也可报考“不同高校的同一专业(类)”,还可报考“不同高校不同专业(类)”。(6)魏海政.山东高考录取将实行“两依据一参考”机制[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201603/t20160318_234151.html,2016-03-18/2022-07-15.

“专业(类)”和“学校”顺序调整的背后实际上给公众传达的是“专业优先”的概念,政府希望通过这一政策导向提升考生和家长对专业选择的重视程度,并扩大高校与学生之间的双向选择机会,从而最大限度地帮助考生实现“录其所愿,学其所好”。在此背景下,人们不禁追问:随着新高考改革的深入,学生的高考志愿填报取向是否在发生变化?“专业优先”志愿填报取向是否有助于提升学生的录取匹配度?在不同家庭背景下,高考志愿填报取向对学生录取匹配度的影响是否存在差异?由此,加强新高考背景下学生志愿填报取向对其录取匹配度的影响研究,对完善新一轮高考改革招生录取机制具有重要意义。

二、文献综述

学界对于录取匹配议题的关注由来已久,相关研究主要集中在学生-大学匹配和学生-专业匹配两个方面。在学生-大学匹配(student-college match)方面,学界多用学生能力、成绩、分数与大学质量之间的差异进行衡量。(7)Eleanor Wiske Dillon and Jeffrey Andrew Smith,“Determinants of the Match between Student Ability and College Quality,”Journal of Labor Economics 35,no.1(January 2017): 45-66;王琼琼等.低分高录或高分低录,哪个更(不)好?——对高考录取不匹配的效果估计[J].教育经济评论,2021,(3):38-62.以美国为例,有学者基于2002年美国教育统计中心教育纵向研究数据指出,只有24.4%的美国学生进入了与自身能力资质相匹配的学校,其余学生或属于过低匹配(40.6%)或属于过高匹配(35%);与相当匹配的学生相比,过低匹配的学生学位获得率要低26%,而过高匹配的学生学位获得率则要高19%。(8)Ryan P.Hudes,“Student-College Match and Bachelor's Degree Completion”(PhD diss., Seton Hall University, 2016), iv.还有学者对学生-大学匹配背后的成因进行研究,发现家庭资本和高中学校资源均会影响学生-大学之间的匹配度,学生个体的高等教育偏好(如学生是否倾向于在离家近的高校上学)也可能给学生-大学匹配度带来影响。(9)Eleanor Wiske Dillon and Jeffrey Andrew Smith,“Determinants of the Match between Student Ability and College Quality,”Journal of Labor Economics 35,no.1(January 2017): 45-66;Sarah Ovink et al.,“College Match and Undermatch: Assessing Student Preferences, College Proximity, and Inequality in Post-College Outcomes,”Research in Higher Education 59,no.5(August 2018): 553-590.在众多影响学生-大学匹配度的因素中,学生申请和入学决策是最具决定性的因素。(10)Eleanor Wiske Dillon and Jeffrey Andrew Smith,“Determinants of the Match between Student Ability and College Quality,”Journal of Labor Economics 35,no.1(January 2017): 45-66.学生-专业匹配(student-major match)分为客观匹配和主观匹配,前者往往通过学生录取专业是否为第一顺位志愿专业衡量,(11)杜鑫,罗靳雯.专业匹配对学生投入度的影响效应研究——以H大学为例[J].高等工程教育研究,2017,(2):155-159.后者则常通过一致性匹配、要求-能力匹配、需求-供给匹配等指标衡量。(12)Yixuan Li et al.,“Different Fit Perceptions in an Academic Environment: Attitudinal and Behavioral Outcomes,”Journal of Career Assessment 21,no.2(May 2013):163-174.学生-专业匹配度不仅是学生专业满意度的良好预测指标,也是影响其学习投入度、学业成绩、学业坚持和学位完成率、就业薪酬的重要因素。(13)Ryan P.Hudes,“Student-College Match and Bachelor’s Degree Completion”(PhD diss., Seton Hall University, 2016), iv;Amy Milsom and Julie Coughlin,“Examining Person-Environment Fit and Academic Major Satisfaction,”Journal of College Counseling 20,no.3(October 2017):250-262;吴秋翔.专业匹配、学业成绩与就业薪酬——基于高中文理分科与大学人文社会类专业匹配的研究[J].教育发展研究,2018,(21):32-39;Jeff Allen and Steven B.Robbins,“Prediction of College Major Persistence Based on Vocational Interests, Academic Preparation, and First-Year Academic Performance,”Research in Higher Education 49,no.1(February 2008):62-79.根据麦可思2011-2015年关于本专科毕业生毕业半年后的调查数据,专业匹配能为高校毕业生带来较高的工资收入,总体影响系数为5.89%;其中,工学、医学及理学专业匹配度高对工资的影响较大,其他专业的影响较小。(14)苏妍等.专业匹配对工资水平的影响——基于麦可思调查数据的实证分析[J].教育学报,2022,(1):161-172.

学界关于志愿填报倾向及与之密切相关的学生高等教育主观选择的研究成果也颇为丰富。国外学者主要结合个体家庭资本、社会支持、个体期望、大学前教育经历、学业和职业成就等主题对学生高等教育选择的过程及结果进行研究。如,查普曼(Chapman)的大学选择模型(model of student college choice)指出,学生的大学选择行为既受到家庭社会经济地位、天赋、教育期望、高中表现等个人和家庭特征的影响,也受到重要他人、高校特征、大学与潜在生源之间的交流等外部因素的影响。(15)David W.Chapman,“A Model of Student College Choice,”The Journal of Higher Education 52,no.5(1981): 490-505.社会学研究领域的教育决策理性行动模型则强调学生和家长作为理性人,其高等教育选择遵循预期利益最大化原则,个体在面临高等教育选择时往往同时考虑期望效益、成本、成功机率及地位提升等多种因素。(16)Richard Breen and John H.Goldthorpe,“Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory,”Rationality and Society 9,no.3(August 1997): 275-305.国内近年来的实证研究发现,学生在高考志愿填报时倾向于报考与本人优势科目关联紧密的学科门类专业,且考生成绩水平、性别对优势科目与志愿填报关联性的影响明显;(17)杨军等.新高考下考生优势科目与专业志愿填报的关联性分析[J].中国考试,2021,(12):26-31.学校综合排名和专业排名是学生择校最为重视的方面,且学科专业排名的重要性超过学校综合排名。(18)李强,孙亚梅.去哪上大学?——高等教育就学地选择的影响因素研究[J].清华大学教育研究,2018,(6):37-46.在家庭资本的参与下,相较于城市学生,农村学生在就读地域、就读学校和专业选择上更加保守。(19)杨秀芹,吕开月.社会分层的代际传递:家庭资本对高考志愿填报的影响[J].中国教育学刊,2019,(6):24-29.

已有研究为本研究的开展提供了有益参考,但纵观已有文献,目前学界直接针对新高考背景下学生志愿填报取向对其录取匹配度影响的关系研究尚不多见。鉴于此,本研究基于实证调研对新高考背景下学生志愿填报取向与其录取匹配度的关系进行深入分析,以期为深化新高考改革提供实证参考依据。

三、研究设计

(一)数据来源

本研究数据来源于2019年北京师范大学高等教育研究院针对国内某新高考试点省份开展的“高考综合改革政策实施现状调查数据库(高校学生库)”。案例省份位于我国东部地区,共有11个地级市,是国内较早启动高考综合改革试点的省份。本次调查对象为案例省份所有高校2017和2018年入学的本省生源学生(以下简称“2017届高中生”和“2018届高中生”)。课题组在参与调查的100所高校内共回收问卷43442份。考虑到不同地区、不同学校学生问卷填答积极性存在较大差异,研究者根据受访者的高中学校所在地级市和高中类别对样本进行了二次抽样,获得了来自33所优质高中和66所普通高中学校(20)为推动普通高中多样化、特色化发展,案例省份自2011年起开展了省普通高中特色示范学校评估工作,将普通高中阶段学校划分为省一级特色示范学校、二级特色示范学校和其他普通高中。本研究将省一级特色示范学校定义为“优质高中”,将其他两类高中定义为“普通高中”。的10062名学生数据(这些高中学校分布于案例省份的11个地级市,每所学校填答人数不低于50人)。删去高中校名填写不全、填答时间过短(小于3分钟)、选考科目填答有问题(选考科目数量大于或小于3门)以及极少数大学专业为军事学的学生样本,最终得到有效问卷9087份。

(二)变量选择

1.因变量。本研究的因变量为学生录取匹配度。该变量由“我对当前录取的学校满意”“我对当前录取的专业满意”“我的选考科目与大学所学专业匹配”“我的高中知识基础能够适应目前的专业学习要求”四个题项的均值测得(各题项采用6点计分,1=完全不认同,6=完全认同),默认均值越高,则受访者的录取匹配度越高。该量表的内部一致性系数为0.891。

2.自变量。本研究的核心自变量为高考志愿填报取向。该变量由“在‘专业+学校’的志愿填报方式下,你在填报志愿时优先考虑的是专业还是学校”这一题项测得(二分变量:0=学校优先,1=专业优先)。在倾向得分匹配中,“专业优先”取向为处理组,“学校优先”取向为控制组。

3.协变量。本研究的协变量涉及以下四个方面。

一是人口统计学特征。包括“性别”“年级”“生源城市”三个二分变量。其中,生源城市由受访者高中学校所在地级市测量,将案例省份经济和教育发展水平较高的4个地级市划分为“中心城市”,将其他7个地级市划分为“非中心城市”。

二是家庭背景变量。在借鉴相关研究的基础上,本研究采用经济背景、文化背景和职业背景三个指标对家庭背景进行测量。(21)方芳,钟秉林.家庭背景对高中学生高考科目选择的影响——基于浙江省的调查研究[J].教育学报,2022,(1):126-137.其中,①经济背景由家庭收入衡量,将家庭年收入高于15万元的受访者划分为“优势组”,将其他受访者划分为“弱势组”。②文化背景由父母受教育水平衡量,将父母亲至少一方接受过“大专或以上”教育的受访者划分为“优势组”,将其他受访者划分为“弱势组”。③职业背景由父母职业地位衡量,将父母亲至少一方职业为“国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人”或“专业技术人员”的受访者划分为“优势组”,将其他受访者划分为“弱势组”。

三是高中教育背景变量,包括“高中学校类别”“选考科目组合”“选考科目-兴趣匹配度”“选考科目-能力匹配度”“选考科目-职业规划匹配度”“选科受限度”“高中学校资源充裕性感知”“生涯规划课程”“是否通过家长会了解新高考”。其中,①高中学校类别由受访者高中学校是否属于省一级特色示范学校测得。②选考科目组合。案例省份新高考政策规定,高中生需在政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术这七门科目中自主选择三门作为计入高考总成绩的选考科目。本研究将物理、化学、生物、技术视为理科科目,将政治、历史、地理视为文科科目;并将三门选考科目均为理科科目的学生划分为“理科组合”,将三门选考科目均为文科科目的学生划分为“文科组合”,将其余学生划分为“文理交叉组合”。③选考科目-兴趣/能力/职业规划匹配度。高中生的科目选择动机具有异质性,既可能出于兴趣进行科目选择,也可能出于自身能力、职业规划、身边人建议等其他因素进行科目选择。如果受访者是根据兴趣进行某一科目的选择,则将其记为1,反之则记为0;然后将受访者在三门科目上的得分相加,得分越高则默认受访者选考科目-兴趣匹配度越高。选考科目-能力匹配度、选考科目-职业规划匹配度的测量方式与之类似。④选科受限度。如果受访者是因为受限于学校科目设置组合而选择某一学科,则将其记为1,反之则记为0;然后将受访者在三门科目上的得分相加,得分越高则默认受访者选科受限度越高。⑤高中学校资源充裕性感知由“我毕业的高中教学设备能满足新高考的需要”等6个题项之和测量(每个题项采用6点计分,1=完全不认同,6=完全认同),总分越高则默认受访者高中学校资源充裕性感知水平越高。该量表的内部一致性系数为0.963。⑥生涯规划课程由“您曾经所在高中是否开设了生涯规划相关课程”这一题项测得(0=否,1=是)。⑦是否通过家长会了解新高考。该变量由“您高中时是否曾通过学校组织的家长会了解新高考政策”这一题项测得(0=未通过,1=通过)。

四是大学教育背景变量,包括“大学层次”“专业类别”两个变量。其中,①大学层次由受访者当前所在高校类型测得(0=高职高专,1=本科)。②专业类别包括4个类别(0=文学、历史学、哲学、法学、教育学,1=经济学、管理学,2=农学、医学,3=理学、工学)。相关变量的描述统计见表1。

四、研究发现

(一)不同高考志愿填报取向学生的基本特征

总体来看,在9087名受访者中,56.3%的学生在高考志愿填报时秉持“专业优先”取向,43.7%的学生在高考志愿填报时秉持“学校优先”取向。分年级来看,2017届和2018届高中生在高考志愿填报时秉持“专业优先”取向的比例分别为54.6%和57.5%。卡方分析显示,不同年级学生的高考志愿填报取向存在显著差异(x2=7.589,p<0.01)。由此可以看出,随着新高考改革的推进,高中生在高考志愿填报时倾向于“专业优先”的比例呈增长迹象。

从表1的描述统计可以发现,“学校优先”和“专业优先”两类志愿填报取向学生在性别、家庭背景(包括家庭文化背景、家庭经济背景、家庭职业背景)、生源城市分布上的差异不大,但在高中教育经历上存在明显差异。具体而言,“专业优先”取向学生群体中来自非省一级特色示范学校的比例较高,通过家长会了解新高考政策的学生比例较高,所在高中学校开设了生涯指导课程的比例较高,高中学校资源充裕性感知水平较高。

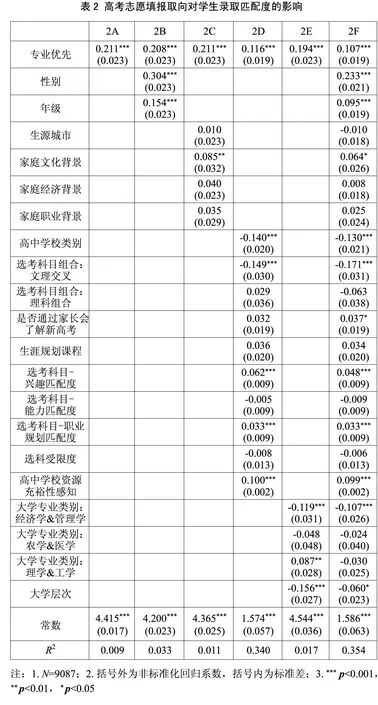

(二)志愿填报取向对学生录取匹配度的影响:基于回归分析

采用多元线性回归来检验志愿填报取向对学生录取匹配度的影响。从表2来看,高考志愿填报取向具有一致的、显著的正向影响,反映出志愿填报取向对学生录取匹配度具有稳定的提升作用。在未控制任何协变量的情况下(模型2A),非标准化回归系数为0.211(p<0.001),说明相较于在高考志愿填报时倾向“学校优先”的学生,那些倾向“专业优先”的学生进入大学后的录取匹配感知水平显著更高。在加入人口统计学变量、高中教育背景、家庭背景、大学背景等协变量后,非标准化回归系数降为0.107,但仍在0.001的水平上显著(模型2F)。此外,各模型中性别、年级、家庭文化背景、高中学校类别、选考科目组合、选考科目-兴趣匹配度、选考科目-职业规划匹配度、高中学校资源充裕性感知、大学层次、专业类别等变量也显著影响了学生进入大学后的录取匹配感知水平。

(三)谁在高考志愿填报时倾向“专业优先”?

通过多元线性回归可以发现,“专业优先”志愿填报取向对学生进入大学后的录取匹配感知水平有显著的促进作用。接下来,有必要检验哪些因素影响了学生的高考志愿填报取向,以判断那些具有“专业优先”取向的学生是否具备某些“先天”特质。考虑到高考志愿填报取向为二分变量,本研究采用二元logit回归模型对学生高考志愿填报取向的影响因素进行分析。

表3显示,在同时控制人口统计学变量、家庭背景、高中教育经历的情况下,家庭经济、文化、职业背景对学生高考志愿填报取向的影响均不显著,而年级、高中学校类别、高中科目组合、选考科目-兴趣匹配度、选考科目-职业规划匹配度、高中学校资源充裕性感知等变量对学生高考志愿填报取向的影响均达到显著水平。具体而言,在年级上,相比于2017届高中生,2018届高中生倾向于“专业优先”的概率要高出11.5%(p<0.05,模型3D),说明随着新高考改革的深入,越来越多高中生在高考志愿填报时倾向于“专业优先”。在高中学校类别上,省一级特色示范高中学生倾向于“专业优先”的概率比非省一级特色示范高中学生低10.9%(模型3D),该结论在一定程度上呼应了谢维和在相关研究中指出的“对于考生来说,报考重点高校是‘学校优先,专业第二’,报考地方高校是‘专业优先,学校第二’”这一现象。(22)谢维和.“十四五”高考改革:拓展个性化制度空间[J].中国考试,2021,(1):8-12.在科目选择方面,相较于选考科目组合为“文科组合”的学生,选考科目组合为“理科组合”的学生倾向于“专业优先”的概率要高出26.4%(p<0.01);科目-兴趣匹配度、科目-职业规划匹配度越高的学生在志愿填报时越倾向于“专业优先”(模型3D)。在高中学校资源方面,高中学校资源充裕性感知水平越高的学生在志愿填报时越倾向于“专业优先”(p<0.001,模型3D)。综合表2、表3结果可知,年级、高中学校类别、选考科目组合、科目-兴趣匹配度、科目-职业规划匹配度、高中学校资源充裕性感知等变量既显著影响了学生的高考志愿填报取向,同时也显著影响了学生的录取匹配度,这说明高考志愿填报取向对学生录取匹配度的影响程度可能受到了这些因素的干扰。如果直接采用传统的多元线性回归来估计志愿填报取向与录取匹配度之间的关系,难以克服样本自选择等问题,进而无法科学计算出高考志愿填报取向对学生录取匹配度的影响,即高考志愿填报取向的“处理效应”(treatment effect)。

(四)志愿填报取向对学生录取匹配度的影响:基于PSM模型估计

在参考已有研究的基础上,本研究采用倾向性得分匹配法(propensity score matching,PSM)(23)郭申阳,马克·W.弗雷泽.倾向值分析:统计方法与应用[M].郭志刚等译.重庆:重庆大学出版社,2012.15-38;陈强.高级计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社,2014.542-555.,以“反事实框架”理论为基础,在控制组(即“学校优先”取向的学生)中寻找与处理组个体(即“专业优先”取向的学生)相似的观测值并与其匹配,进而用控制组样本的结果来估计处理组样本的反事实,在此基础上计算“专业优先”取向的平均处理效应(average treatment effect of the treated,ATT),即“专业优先”取向给学生录取匹配度带来了多大程度的影响。

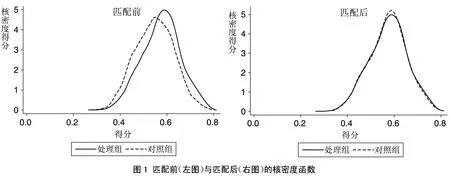

在进行倾向得分匹配前,需要对匹配样本是否满足了倾向值匹配法的条件——平衡性假设(balancing assumption)及共同支撑假设(common support assumption)进行检验。(24)陈强.高级计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社,2014.542-555.平衡性假设检验结果(表4)显示,相比于匹配前,匹配后绝大多数变量的标准化偏误明显减小,且绝对值均小于10%,t检验结果不拒绝处理组与控制组无系统差异的原假设,特别是年级、选考科目组合、是否通过家长会了解新高考、生涯规划课程、选考科目-兴趣匹配度、选考科目-职业规划匹配度、选科受限度、高中学校资源充裕性感知、专业类别、大学层次在匹配前有显著差异,而匹配后得到明显改善,证明匹配效果良好。同时,平衡性检验结果也证实在传统多元线性回归模型中,所得志愿填报取向的效应可能受到会两类群体“先天”因素的影响,使研究结果产生偏差。

核密度曲线状态能够检验该匹配的共同支撑假设是否满足。由图1可知,在未实施匹配方法时,控制组与处理组之间有明显差异(重叠部分较少);在使用1∶1不重复降序最近邻匹配法进行匹配后,控制组和处理组的核密度曲线比较吻合(重叠部分较多),较大地消减了控制组和处理组之间的差异,表明两组样本的匹配效果较好。

本研究采用1∶1最近邻匹配(nearest neighbor matching)、半径匹配(caliper=0.01,radius matching)、核匹配(kernel matching)、局部线性回归匹配(local linear regression matching)四种PSM方法来估计高考志愿填报取向的平均处理效应(ATT),以检验匹配结果的稳健性。结果显示,在这四种匹配方法下,高考志愿填报取向的ATT值均在0.001的水平上显著为正,且各匹配法之间的差异不明显,说明所得结果是稳健的(见表5)。

综上,在消除处理组与控制组的样本偏差与内生性问题后,“专业优先”取向对学生录取匹配度的提升作用依然显著(p<0.001),四种匹配法所得的平均处理效应值在0.402-0.452之间。

(五)志愿填报取向对学生录取匹配度影响的组群差异分析

为进一步比较志愿填报取向在不同家庭背景学生中的效果,本研究分别根据家庭文化、经济和职业背景将受访者划分为若干子样本,并用PSM方法分别估计志愿填报取向对学生录取匹配度影响的组群差异。估计结果表明,在不同家庭经济背景下,“专业优先”志愿取向对学生录取匹配度均有显著的正向影响。而在不同家庭文化和职业背景下,志愿填报取向对学生录取匹配度的影响则呈现出明显差异,具体而言,“专业优先”志愿取向对弱势家庭文化和职业背景的学生录取匹配度有显著的促进作用,而对优势家庭文化和职业背景的学生的影响并不显著(见表6)。结合已有研究,造成这一现象的可能原因如下:一是弱势家庭的文化与大学文化间存在更大的文化壁垒,这使得那些家庭文化和社会资本匮乏的学生在高考志愿填报和大学学习中更少能够获得来自家人的指导和支持。(25)Sarah Ovink et al.,“College Match and Undermatch: Assessing Student Preferences, College Proximity, and Inequality in Post-College Outcomes,”Research in Higher Education 59, no.5(August 2018): 553-590.这些学生在“学校优先”志愿填报取向下更可能因为追求名校机会而“错入”与自身兴趣、能力、未来职业期望不匹配的专业;且在“错入”专业后,更可能因缺少家庭有效指导而在学习、生活上陷入迷茫,进而产生较强的录取不匹配感。二是相较于家庭文化和社会资本处于优势地位的学生,那些家庭文化和社会资本处境不利的学生在优质高等教育机会获得上处于相对不利地位,他们一旦因缺乏“专业优先”意识而“错入”不适合自身的专业,更有可能面临学校资源相对匮乏和专业不匹配的双重“打击”,进而导致录取不匹配感更强。三是大学的专业学习兼具提高个体素质与能力的本体性价值和提升个体收入与社会地位的工具性价值,那些家庭文化、职业资本匮乏的学生和家长往往对大学专业学习的工具性价值抱有更高期望,如果其因缺乏“专业优先”意识而“错入”专业,更容易对所获得的高等教育机会产生失望情绪。

五、结论和启示

(一)研究结论

本研究分析了新高考背景下学生在高考志愿填报过程中的“专业优先”取向是否有助于提升其录取匹配度,以及该影响是否存在家庭背景差异,得到以下结论。

首先,2017年和2018年参加高考的学生在高考志愿填报取向上存在显著差异。在控制其他变量的条件下,2018届高中生倾向于“专业优先”的概率较2017届高中生要高出11.5%。此外,非省一级特色示范高中学生、选考科目为“理科组合”的学生、选考科目-兴趣/职业规划匹配度高的学生以及高中学校资源充裕的学生在志愿填报过程中更倾向于“专业优先”;而性别、生源城市、家庭背景以及所在高中是否开设生涯规划课程等因素对学生高考志愿填报取向的影响未达到显著水平。

其次,综合多元线性回归和Logit回归结果可知,诸多影响学生高考志愿填报取向的因素同时也影响其录取匹配度(如年级、高中学校类别、高中科目组合、选考科目-兴趣匹配度、选考科目-职业规划匹配度、高中学校资源充裕性感知等),如果仅采用传统的回归模型研究高考志愿填报取向与录取结果之间的关系,容易使分析结果存在偏误。因此,本研究在回归分析的基础上,进一步通过1∶1最近邻匹配、半径匹配、核匹配、局部线性回归匹配平衡两种高考志愿取向学生的“先天”特质差异,结果显示在这四种匹配方法下志愿填报取向对学生录取匹配度的平均处理效应值在0.402-0.452之间,且均在0.1%的水平上显著,这表明“专业优先”取向确实对学生录取匹配度具有显著的提升作用。

最后,考虑到不同家庭背景下学生高考志愿填报取向对其录取匹配度的影响可能存在差异,本研究采用PSM方法对不同家庭文化、经济和职业背景下学生志愿填报取向和录取匹配度之间的关系进行了考察。结果显示,“专业优先”志愿填报取向对学生录取匹配度的影响存在显著的家庭文化和职业背景差异:对弱势家庭文化和职业背景的学生而言,“专业优先”志愿取向对其录取匹配度有显著的促进作用;而对优势家庭文化和职业背景的学生而言,“专业优先”志愿取向对其录取匹配度的影响并不显著。

(二)研究启示

当前,我国高等教育已经从大众化迈入普及化阶段,普及化阶段高等教育不再是面向少数人群、面对有限年龄阶段的稀缺资源,其功能逐渐从精英阶段塑造统治阶级的心智和个性、大众化阶段培养技术精英转向为大多数人面向未来的生活做准备。(26)余秀兰.我国高等教育普及化进程中的民众教育心态[J].高等教育研究,2021,(11):39-48.在此背景下,引导学生在高考志愿填报过程中淡化对名校光环、热门专业的追逐,转而在探索自身兴趣所在、能力所长、未来所向的基础上选择适合自己的志愿,对个体和社会长远发展至关重要。本研究的发现向社会释放了乐观的信号,即新一轮高考改革倡导的“专业优先”志愿填报取向确实有助于提升学生的录取匹配度;且学生选考科目组合、选考科目-兴趣匹配度、选考科目-职业规划匹配度、高中学校资源充裕性感知等学校教育可以干预的因素对学生高考志愿填报取向存在显著影响。同时,研究结果也警示我们,目前仍有逾四成学生在高考志愿填报过程中秉持“学校优先,专业其次”取向,且高中生涯规划相关课程、家长会在学生高考志愿填报取向上的引导作用尚不明显。相关结论可为新高考改革的推进和学校人才培养实践带来如下启示。

第一,加强高中学生生涯规划教育,提升学生专业选择意识和能力。尽管近年来我国政府大力倡导加强对学生生涯规划等方面的指导,鼓励教育者“帮助学生处理好个人兴趣特长与国家和社会需要的关系,提高选修课程、选考科目、报考专业和未来发展方向的自主选择能力”。(27)中华人民共和国中央人民政府.国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/19/content_5401568.htm?trs=1,2019-06-19/2022-07-15.但本研究发现,目前高中生涯规划相关课程、家长会在引导学生高考志愿填报取向方面的作用尚不明显,亟待进一步激发。鉴于此,高中学校在高中生生涯指导工作中,应当充分利用生涯规划课程开设、家长会指导、学科教学渗透等方式,强化学生和家长的“专业优先”理念,并创造条件加强学生对自身特征、高考政策、大学专业、社会职业等方面的探索,帮助学生在了解自身兴趣、能力、职业偏好及专业特点的基础上填报适合于自己的志愿。政府有必要在加强高中生涯指导课程和师资建设的同时,动员和协调各方力量参与学生生涯规划教育工作,如与高校、企业、媒体协作开发旨在介绍大学不同专业培养内容和就业方向的科普读物、网站与视频供考生及家长学习,从而提升学生、家长的专业选择意识及能力。

第二,深化招生录取方式改革,降低学生专业“错入”的可能性。尽管以往也有一些研究指出,专业优先投档模式有利于提升学生-专业匹配度,促进高校选拔多样化高素质人才,但相关结论多基于理论思辨得出。(28)吴根洲.专业优先投档:启动高校考试招生制度改革的“动力按钮”[J].江苏高教,2015,(2):75-78;刘玉君.从“碎片化”到“整体性”:新高考改革的现实困境与路径选择[J].重庆高教研究,2020,(1):47-57.本研究通过实证调查更直接地展现了“专业优先”志愿填报取向对学生录取匹配度的促进作用,研究结果有利于为政府进一步完善高考招生录取制度提供实证支撑。依据“专业优先”志愿填报取向有助于提升学生的录取匹配度,而目前仍有逾四成学生在高考志愿填报过程中未能秉持这一取向的研究结论,政府有必要深化普通高等学校招生录取方式改革,进一步探索并完善倡导“专业优先”理念的“专业(类)+学校”的高考志愿填报方式,进而通过制度化安排引导学生(尤其是家庭文化和职业地位处境不利的学生)充分利用普及化阶段丰富的高等教育资源,选择并坚持适合于自己的专业。此外,已有研究指出,相较于同时选择大学和专业,先选大学再选专业有助于学生探索和发展自身专业兴趣,进而提升学生-专业匹配度。(29)Xin Li,“College Major Choices in China” (PhD diss., University of California, Los Angeles, 2022),100.鉴于此,政府和高校有必要进一步加强专业大类招生和培养机制探索,帮助学生在对世界、对社会、对自我、对专业有更多了解的基础上再进行专业选择,进而降低学生专业“错入”的可能性。

第三,完善高校专业转换政策及其配套措施,减少志愿错报导致的专业错配或逃离现象。本研究发现,目前超过四成学生在高考志愿填报过程中秉持“学校优先,专业其次”取向。这一取向可能使得学生为追求“低分进名校”而主动放弃心仪专业,进而增加其专业错配的风险。已有研究发现,近年来,我国高校不同专业报考人数“冷热不均”现象日益凸显,不少大学生入学后对所学专业缺乏兴趣,学习倦怠感强烈,专业认同感和学习投入度较低,甚至试图通过退学、跨专业考研、转行等方式“逃离”所学专业。(30)宋乃庆,谢媔媔.本科生学习倦怠的现状及对策研究——以西南地区为例[J].中国大学教学,2019,(Z1):93-97;王捷.超过1/4的本科毕业生跨专业读研[EB/OL].http://qk.mycos.com/Detail.aspx?Infoid=4594&magazineID=336&infotypeid=1&sid=,2021-12-20/2022-07-15;麦可思研究院.月收入上涨近8成!大学毕业生工作三年后都有哪些变化?[EB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1683237136099979280&wfr=spider&for=pc,2020-11-15/2022-07-15.受政策规定、行业发展需求和培养资源等方面所限,目前国内很多高校设置了较高的专业转入和转出门槛,这导致仅有少部分“错入”专业的学生能在大学期间获得“二次选专业”的机会,而相当一部分对本专业不感兴趣或无法胜任本专业学习任务的学生则“转出无门”。(31)马莉萍,张心悦.自由转专业政策如何影响学生的转专业行为——基于院系间学生流动的视角[J].湖南师范大学教育科学学报,2021,(4):93-103.为减少学生因志愿错报而导致的专业错配或专业逃离现象,高校一方面可尝试降低甚至取消专业转出申请者在学分、学习成绩等方面的限制,彰显尊重学生选择权的育人理念;另一方面要加强大学生生涯指导,通过新生入学教育、生涯规划课程、学姐学长交流会等活动帮助学生充分认识本专业的学习内容和发展愿景,理解相关专业在课程设置及培养目标上的共性与特性,引导学生在明确专业特征和自身兴趣、能力、发展期待的基础上做出是否转专业的决策,从而帮助学生更好地把握再次确定学业和职业生涯方向的机会。