黄河流域体育资源分配视角下体育参与对幸福感的影响研究

郭海峰,钟 诚,季树宇,马俊辉,阎家辉,赵学忠

(1.河南科技大学 体育学院(体育与区域创新发展研究中心),河南 洛阳 471023;2.山东体育学院 研究生教育学院,山东 济南 250339;3.鲁东大学 体育学院,山东 烟台 264025)

2019年9月18日,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,首次将“黄河流域生态保护和高质量发展”提升到国家战略高度。同样《体育强国建设纲要》(国办发﹝2019﹞40号)指出:我国体育发展不平衡不充分的问题突出,地域间、城乡间、人群间体育发展不平衡,全民健身公共服务体系不健全,不能满足人民群众多元化、多层次的体育需求,《“健康中国2030”规划纲要》指出:统筹建设全民健身公共设施,加强全民健身中心、体育公园、社区多功能运动场,广泛开展全民健身运动,加强公共体育服务力度。由此可见,实现黄河流域健身公共设施的区域资源分配、促进域内居民体育参与、健全公共体育服务和资源配置的空间治理与优化既是提升黄河流域生态保护和高质量发展的重要方针政策,也是保障人民对健康美好生活需求和幸福感的重要举措。

国内外学者的研究对体育参与可以促进居民的幸福感已有定论[1-2],国内公共体育方面的研究主要以体育公共政策[3]、政府购买模式[4]、农村治理[5]、区域协调治理[6]、体系的内涵和价值取向[7]等视角为代表,为体育参与的幸福感研究提供了诸多理论基础。然而,由于区域体育资源配置的不均衡性,导致我国居民体育参与行为存在一定的区域差异,并且在体育资源的配置特点上表现出了不同程度的空间邻近效应或集聚效应,而区域视角下的体育资源配置优化问题可能更有助于实现体育参与的均衡化提高和全民健身战略的实现。

黄河是我国重要的生态安全屏障,也是人口活动和经济发展的重要区域,在国家发展大局和社会主义现代化建设全局中具有举足轻重的战略地位。2021年10月,中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确提出,黄河流域最大的弱项是民生发展不足。为此,针对该区域体育资源分配下的体育参与展开研究,既有利黄河流域体育参与水平的全面提升,助推该区域民生工程和部门协调能力建设,也有利于实现区域上的空间集聚和联动效应,实现区域发展的均衡化和一体化战略。因此,本文基于中国综合社会调查(CGSS2018,CGSS2020)和SSY2017数据库,运用OLS多元线性回归模型、空间滞后和误差模型,进行空间上的测评与展示,进而得出对未来黄河流域体育资源分配建设的几点启示。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究部分数据(CGSS2018,CGSS2020)①来源于中国人民大学中国调查与数据中心主持的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,简称CGSS),该数据分别于2018年1月1日和2020年10月1日在中国国家调查数据库(CNSDA)的官网上发布,调查范围涉及我国31个省、市及自治区,本研究从中提取涉及黄河流域的9个省、自治区(青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等),有效样本23550份。同时,结合2018年最新公布的《体育事业统计年鉴2017》(Sports Statistics Yearbook 2017 简称:SSY②2017)数据为数据源进行统计分析。

1.2 研究方法

1.2.1 OLS多元线性回归模型

本研究以幸福感为因变量,体育参与及居民属性为自变量和控制变量,探讨体育资源分配视角下体育参与对中国居民幸福指数的影响效应。OLS多元线性回归模型(公式1)如下:

Yt=β0+β1X1t+β2X2t+...+βkXkt+ut

取值范围:

Y=(Y1,Y2,...,Yt)t×1

X=(1,X1,X2,...,Xk)=(1,X1t,...,Xjt,...,Xkt)t×(k+1)

β=(β0,β1,...,βk)(k+1)×1

u=(u1,u2,...,ut)t×1

OLS多元线性回归模型的条件同方差,且没有序列自相关,X是自变量,β是自变量的参数,u为0均值,且X与u不相关,X之间不存在完美的线性关系,即Rank(X)=k(k为参数个数)。由Stata14.0完成模型的具体测算。

1.2.2 空间权重矩阵

因CGSS数据为面板数据,为进一步做空间计量分析,需将面板数据进行空间权重化处理,由Geoda2.0创建空间权重矩阵(W),其形式如下:

1.2.3 空间回归分析

空间回归分析由3个模型组成,其中,第一个模型为OLS空间回归模型(公式2),第2个模型为空间滞后模型(公式3),第三个模型为空间误差模型(公式4)。空间回归分析由Geoda2.0完成。

公式2:Y=α+Xβ+ε

公式3:Y=α+βWY+Xβ+ε

公式4:Y=α+Xβ+εandε=λWε+μ

1.3 变量选择与测量

因变量:幸福感,通过相应的影响因素反映中国居民的幸福指数。CGSS问卷中以“您觉得您的生活是否幸福?”进行居民自述幸福感的测量。

体育资源分配:为保证全国人民的体育参与质量和《“健康中国2030”规划纲要》的建设目标,场地设施、体育服务和资源分配状况是必不可少的重要因素,因此,本研究拟从健身基础设施、体育服务和健身资源配置3个方面,构建体育资源分配视角下体育参与对中国居民幸福感影响的探讨,通过空间集聚状态测评各因素的空间格局。

体育参与:体育参与是本研究的核心影响变量,旨在探讨体育参与影响下,各因素对中国居民幸福感的影响效益如何。CGSS问卷中以“您是否经常参加体育锻炼”为题进行测量。

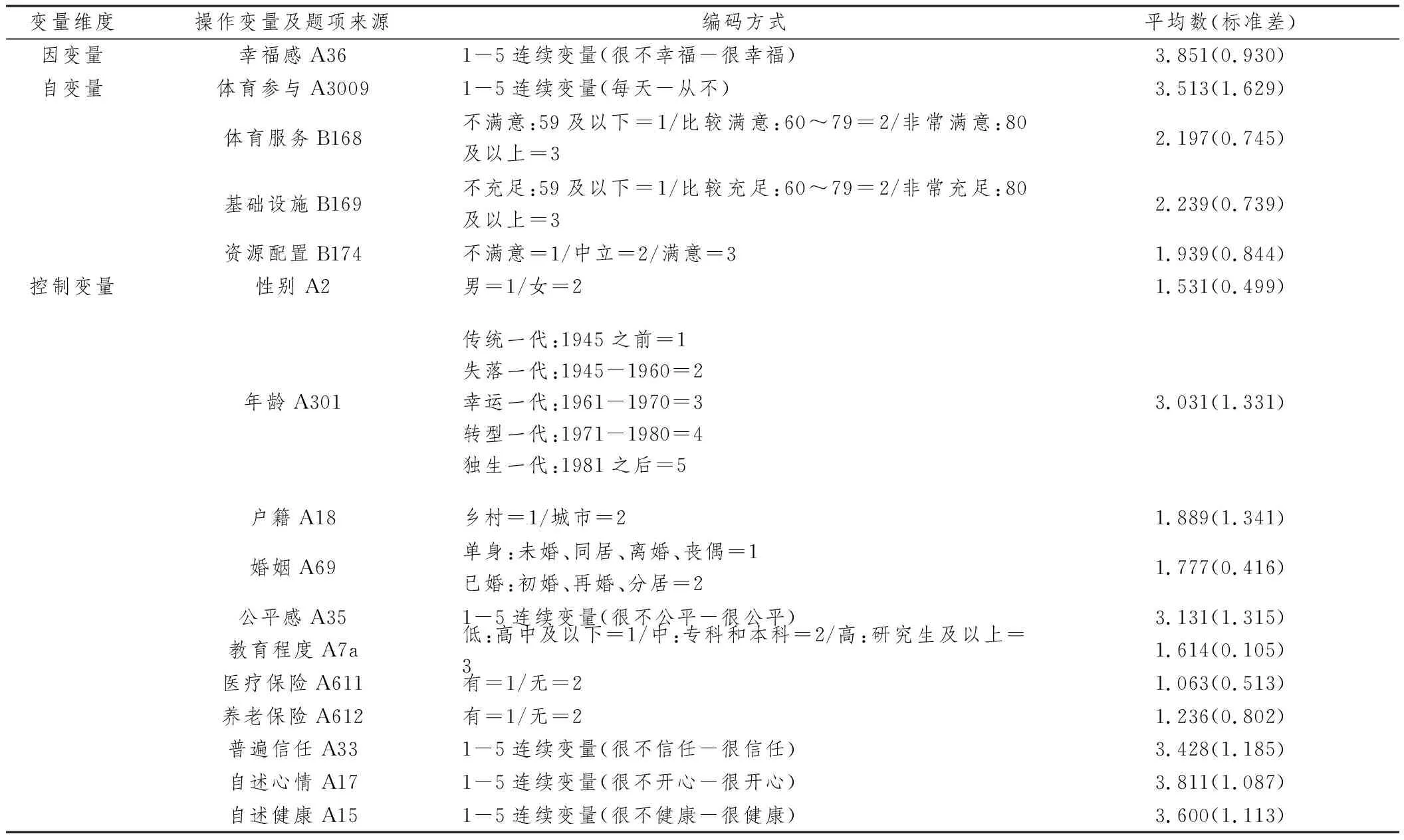

控制变量:幸福体验、幸福指数是当前社会的热点话题,也是众学者关注的焦点,以前人对幸福感的研究经验来看[11-14],人口特征、社会保障、健康状况似乎是保证幸福感的必要因素,基于此,本研究选择如下变量作为本次幸福感研究的基本变量:性别、年龄、户籍、婚姻、公平感、教育程度、医疗保险、养老保险、普遍信任、自述心情和自述健康,其中,根据我国学者李骁天的研究经验[15],将年龄划分成5个世代进行OLS多元线性回归分析(年龄的划分方式及所有变量的编码方式见表1)。

表1 样本的描述性统计特征

2 体育资源分配视角下黄河流域居民体育参与对幸福感影响的空间特征分析

2.1 OLS多元线性回归分析——面板数据

本研究通过设置嵌套模型,探讨体育资源分配视角下黄河流域居民体育参与对其幸福感的影响。从设置仅有控制变量的基础模型,逐渐加入影响因素,通过模型解释率(R2)和整体显著性的变化,呈现各因素对居民幸福指数的影响效果。

2.1.1 模型设置

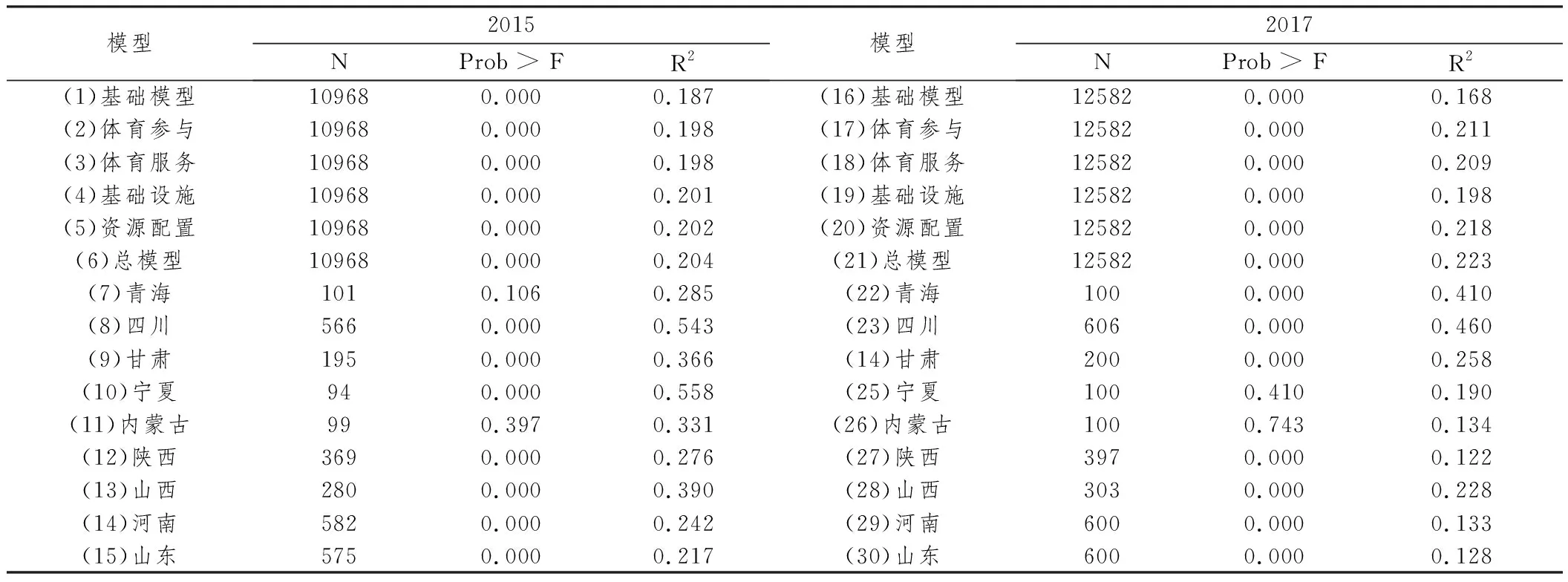

表2的30个模型中,模型(1)为基础模型,包含性别、年龄、户籍、婚姻、公平感、医疗保险、养老保险、普遍信任、自述心情和自述健康。模型(2-5)中在基础模型(1)的基础上分别加入体育参与、体育服务、基础设施和资源分配变量。模型(6)为包含表1中所有变量的总模型。模型(7-15)是将总模型(6)按省级数据进行划分,组成9个省级模型,模型(16-30)为2017数据的展示模型。

2.1.2 体育资源分配视角下黄河流域居民体育参与对幸福感的影响

通过表2呈现出2015和2017两个年份的黄河流域体育资源分配视角对居民体育参与促进幸福感的作用效果,其中内蒙古、青海和宁夏不显著,其余各模型均呈显著状态,解释率呈波动性变化。可见体育参与、体育服务、资源配置和基础设施对居民的幸福感具有显著的促进作用,尤其是多因素的共同促进效果更佳(总模型R2=0.204和R2=0.223),但体育资源分配对不同省份居民之间的幸福感影响能力差距较大,山东、四川省份居民体育参与促进幸福感的效益最好,但总体看,黄河流域居民幸福感的省际间和年份间差异较大,体育资源分配的促进效益尚未形成区域联动作用。

表2 资源分配视角下黄河流域居民体育参与对幸福感的影响分析

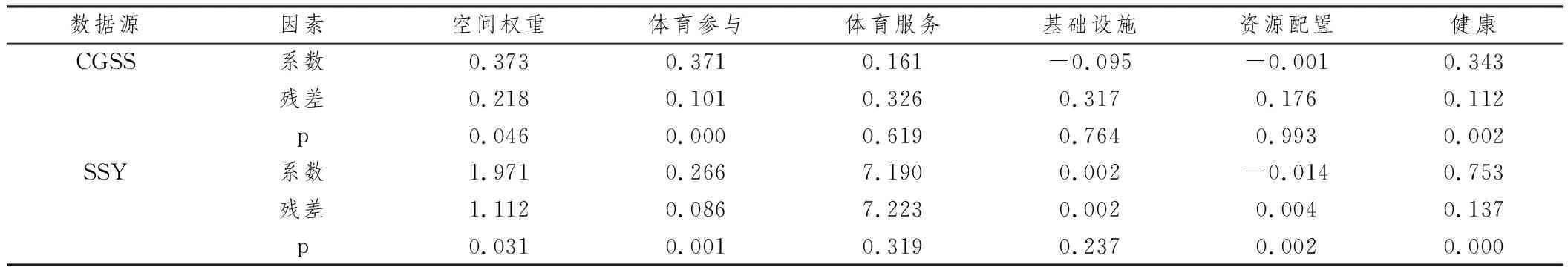

2.2 空间回归分析——空间权重数据

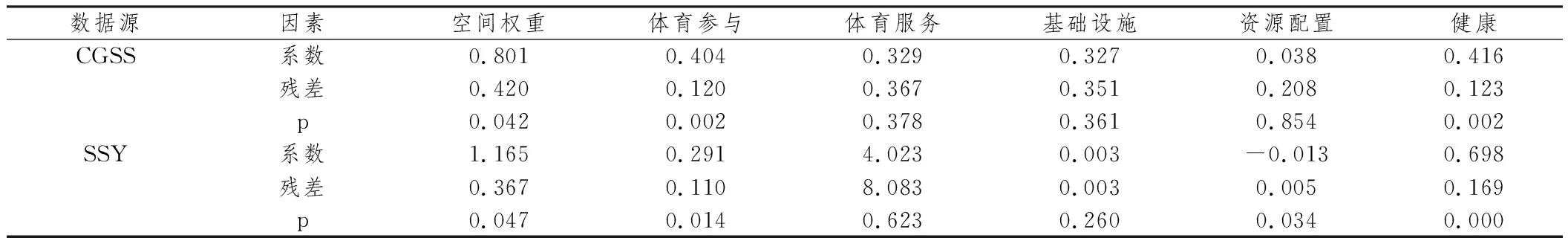

空间回归分析依然以幸福感为因变量,探讨各影响因素的影响效应。因体育参与、体育资源分配等因素所要达到的最终目的是身体健康,故将健康变量纳入空间回归分析当中。应用Geoda2.0创建Queen邻接空间权重矩阵(空间邻接关系为两省之间有共顶点或共边),再进行空间回归分析。由表3-5可见,3个模型的解释率(R2)分别在0.7以上和0.9以上(具有较强的空间回归稳定性和幸福感的整体进阶趋势),空间权重、体育参与和健康在5%的显著性水平上,这表示体育资源分配与体育参与促进幸福感的关系是存在显著空间附近效应的,因本文选择的数据库不是月度调查,那么体育参与和健康的关系应由空间滞后模型进行解释,其中CGSS的体育参与群体每增加0.392个单位,健康群体便增加0.368个单位,SSY的体育参与群体每增加0.288个单位,健康群体便增加0.696个单位,但两数据源的基础设施和资源配置均呈现出负向的空间滞后模式,这意味着在政策层面,对基础设施建设和资源配置的空间治理与优化方面不够重视。

表3 OLS空间线性回归模型分析(n=9,单位:省)

表4 空间滞后模型分析(n=9,单位:省)

表5 空间误差模型分析(n=9,单位:省)

3 讨论

OLS多元线性面板数据分析表明,体育参与、体育服务、基础设施和资源配置确能促进黄河流域居民的幸福感,以往更多地研究也已经证明了体育参与对居民幸福感的影响[11,16],但从体育服务和资源配置视角提供的证据还不是很明显,体育资源配置更多地是关注空间差异和政府角色问题[17,18]。从本研究的各变量模型来看,资源配置对幸福感的促进效益最佳(R2=0.202和R2=0.218),体育服务也表现出了非常高的贡献度(R2=0.0.198和R2=0.209),一方面显示出体育服务和基础设施建设是保障居民体育参与的前提条件;一方面也表现出随着时代的发展变化,两者的作用正在加强。体育服务的显著作用得到了相关研究的证实,许金富(2021)通过公共体育服务发展指数的测评[19],验证了体育服务水平的提升更能显著增加居民幸福感的结论,但以往研究更加倾向于从客体角度给出测评,本研究中的体育服务是一种制度体验,更能从主体体验的视角给出衡量,彰显了我国居民在主体制度体验方面的不断进步。

此外,多因素的共同影响大于单一因素的影响效益(总模型R2=0.204和R2=0.223),省际之间存在较大差异,尚未形成区域联动作用,在这一点上比较符合国内部分学者的研究观点[20,21]。由此推测,区域的非衡化仍然是导致居民体育参与水平的一个重要因素。从本研究的空间回归分析结果显示,3个空间回归模型的解释率分别为R2>0.7和R2>0.9,展现了黄河流域居民幸福感的空间进阶趋势和空间回归稳定性,与OLS面板数据分析的总体结果保持一致,体育参与与健康的关系表现出一定的倒置关系,在这一点上并不符合我国部分学者的研究[22,23],表明我国黄河流域的体育参与带来的健康效应还是非常有限,在基础设施建设和资源配置的空间治理与优化方面还需要不断努力,从两者的负向空间滞后模式来看,预示着应在未来的规划建设中,着重打破这种空间滞后模式,让人民群众享受具有国家标准以及空间附近可达的体育健身设施。

4 未来的发展策略

4.1 注重健身基础设施,逐渐形成空间集聚

国务院办公厅新近发布了《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》(以下简称“意见”)的通知,明确提出健身场地设施建设是群众体育的重要环节,尤其是对非体育用地的使用、体育公园等新载体的建设提出了明确的规定和要求。这明确表示,除了传统上的体育用地和康体用地之外,如何充分利用非体育用地建设好健身场所也成为下一步的重中之重。我国学者陈元欣[24]对非体育用地建设健身场地设施提出的实施对策,为如何利用非体育用地建设健身场地提供了很好的思路。因此,如何利用好体育用地和非体育用地,共同铸造群众身边的健身场地设施及其新型健身载体设施是重要任务。从前面的数据论证显示,健身基础设施存在空间滞后的负向影响,预示着我国的健身基础设施还存在较大的短板。

同时,研究显示,体育参与促进居民的幸福感在全国面板数据分析中具有显著的正向作用,但从空间视角测度时,基础设施和资源配置的作用却呈负向,没有形成空间上的高高集聚状态,这预示未来的健身设施建设方面,应优先规划健身设施贴近社区、方便可达的全民健身中心、体育公园、健身步道、小型足球场等健身设施和载体的同时,还需要逐渐形成区域上的空间集聚效应。最近由沪体办引发的《长三角地区体育一体化高质量发展的若干意见》(﹝2020﹞159号)的通知,就明确提出了全民健身国家战略的实施任务,为实现省级区域上的高效联动发展做出政策上的启动提供了重要参考。

4.2 测评健身设施成效,优化调控资源配置

《体育事业统计年鉴》(2018)统计显示,全国各类健身场地的数量为122325个,场地面积达到75243035.13m2,但人均场地面积为1.86m2, 继续加大健身设施的投入成为一种共识。但目前还缺乏对不同地域健身设施健身成效的测评,即投入与产出的关系,不少学者也从空间可达性及GIS测评手段等角度展开论证[25,26],这些研究从一定区域案例的角度给出了健身场地布局的成效和调控思路,但从全国范围来看,区域性的健身设施成效测评还很不够,尤其是伴随着城市化进程健身设施的健身成效缺乏地区规划上的实证,这也就使得优化调控将是一项重要任务,在新时代加强健身场地设施或新载体的建设是非常必要的,但更应注重优化调控,避免不必要的资源浪费。

从本研究的实证来看,黄河流域资源配置是存在空间滞后负向影响的,即同样存在投入模式上的负向影响,预示着当前的这种资源配置模式显然是存在一些不足之处的,至少也是当前我国体育资源分配的一项短板。当然,要实现群众体育资源的优化配置,离不开各职能部门的高效联动,这也是《意见》中提出的“相关部门工作机制更加健全高效、健身设施配备更加合理”的直接体现。据研究统计,自1995年实施《全民健身计划纲要》以来,截至2019年年底,我国出台的全民健身相关政策的机构涉及国务院、国家体育总局、教育部、全国总工会、卫生部、财政部、共青团中央、农业部、民政部、国家发展改革委、全国妇联、全国残联、国家旅游局、国家民委、文化部、住房和城乡建设部、科技部、国土资源部等多个部门,涉及的全民健身政策达462项,这些政策如何协同实施提高执行效率,确保健身场地建设和实现优化调控是需要高效联动机制的保障。

4.3 注重新健身载体,制定出台行业标准

本研究显示,黄河流域体育资源分配能够显著提升体育参与对人民幸福感的影响,《关于加强全民健身场地设施发展群众体育的意见》(国发﹝2020﹞36号)中明确提出的新健身载体建设的要求,也为黄河流域体育健身设施建设指明了方向。《“健康中国2030”规划纲要》指出到2030年,经常参加体育锻炼的人数达到5.3亿人,而在众多影响因素中场地设施不足是主要致因(全民健身活动状况调查公布),但到目前为止,黄河流域还非常缺乏相关体育健身设施的实施标准,如生态体育空间、健身步道、生态健身主题公园等,这对黄河流域下一步实施健身场地设施建设起到了一定的掣肘作用。从以往我国体育场地设施投入来看,虽然也形成了一定的规范标准和星级评价标准,如全民健身工程中对乡镇体育设施建造要求、选址要求及质量和安全要求等的标准,如一片带台阶的灯光篮球场地:占地面积约为1 240 m2(长约40 m,宽约31 m),健康中国行动中主要测试指标中规定的农村行政村体育设施覆盖率到2030年实现100%覆盖等,但这些标准主要是对体育场地的单方面要求,缺乏与生态环境的匹配比、可达性等指标的具体建设标准。为此,针对黄河流域一体化建设制定相应的联动标准,是确保我国体育资源分配进入创新发展阶段的重要实施依据和测评依据。

5 结语

体育参与促进居民的幸福感得到越来越多的证实,然而这种促进效益与体育资源分配状况具有紧密关联。研究显示,黄河流域体育参与对幸福感存在显著的影响,但从全局空间自相关来看,尚未达到显著水平,空间集聚效应不明显,在体育资源分配变量的影响下,这种效应在区域上也存在较大差距,预示着黄河流域体育资源分配的整体水平偏低,且均衡性还有待于改善。同时,研究还发现,黄河流域体育资源分配与体育参与促进幸福感的关系存在显著空间邻近效应,从空间滞后模型来看,资源分配变量中的基础设施和资源配置呈现负向作用,这预示着黄河流域不同省份不仅需要在群众身边的健身基础设施上投入力度,更需要实现资源配置的空间优化,并逐渐实现区域联动效应。

注释:

①CGSS(中国综合社会调查)始于2003年,由中国人民大学中国调查与数据中心负责,是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,全面的收集社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,已成为研究中国社会最主要地数据来源。

② SSY(体育事业统计年鉴)是我国唯一的反映全国体育事业发展情况的综合性资料,资料数据主要是根据各省、自治区、直辖市体委体育事业统计年报汇总而成。