黄连温胆汤联合针刺治疗痰热型眩晕临床观察

王 羲

(本溪市中医院脑病科,辽宁 本溪 117000)

眩晕在临床上很常见,轻度眩晕表现为头目昏沉、不适,重度眩晕则表现为视物旋转、头晕目眩,并伴有明显的耳鸣耳聋、恶心呕吐,对生活和工作产生严重影响[1]。中医治疗主张辨证施治,掌握眩晕的具体证型,通过汤剂、针刺等方式将达到理想效果。为了研究中医疗法对眩晕的治疗效果,本文针对痰热型眩晕患者采取黄连温胆汤结合针刺治疗,探讨其联合施治的临床价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年10月—2020年9月本溪市中医院收治的88例痰热型眩晕患者,经采取随机数字表法将所有患者进行对照分组,均分为单药组(44例)、针药组(44例)。在单药组中,男23例,女21例;年龄32~75岁,均龄(56.67±4.68)岁;高血压病11例,肥胖者12例,贫血者2例,低血压者3例。在针药组中,男24例,女20例;年龄31~76岁,均龄(56.73±4.67)岁;高血压病10例,肥胖者11例,贫血者3例,低血压者4例。2组患者的一般资料接近,具有均衡性特点且差异无统计学意义(P>0.05),临床可比。

1.2 入选标准 纳入标准:(1)均符合《中医内科学》[2]中关于眩晕的诊断标准,确诊为痰热型;(2)均精神状态正常,能正常表达诉求;(3)均知情同意,自愿配合研究。排除标准:(1)伴有其他严重器质性疾病者;(2)药物过敏者或畏惧针刺者;(3)中途失访者。

1.3 治疗方法 单药组患者均服用黄连温胆汤治疗,方药组成:法半夏10 g,茯苓12 g,陈皮10 g,竹茹10 g,枳实8 g,炙甘草10 g,黄连6 g,生姜3片。若患者伴有胸闷心悸,则可加用郁金15 g,瓜蒌10 g,薤白10 g;若患者伴有血虚表现,则可加用熟地黄20 g及阿胶15 g(烊化);若患者伴有脾虚,则可加用薏苡仁及山药各20 g。每日1剂,诸药合而水煎,取400 mL,分2次服用。

针药组以单药组为基础,结合患者病症施针,选穴百会、上星、内关、风池、太冲及行间穴,配合曲池、足三里、中脘穴,以常规毫针(苏州医疗用品厂有限公司,苏械注准20162 270970;规格:0.25 mm×25 mm)针刺法治疗,得气后改泻法,总时长30 min。

2组患者均治疗2周。

1.4 观察指标及评价标准 观察2组眩晕障碍评分、TCD检测指标、疗效情况。

眩晕障碍评价标准[3]:采用眩晕障碍量表(Dizziness handicap invent or y,DHI)对患者进行评价,共25项,总分100分。0~30分表示轻度障碍,31~60分表示中度障碍,61~100分表示重度障碍。

疗效判定标准:治疗2周后,患者症状完全消失,生活恢复正常,视为显效;患者症状明显改善,但仍然偶有轻微眩晕状态,发作次数与程度均明显减轻,视为有效;患者症状改善不明显,甚至眩晕程度与频率加重,视为无效。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

TCD检测指标:依据《中国成人TCD正常范围的统计学探讨》[4]中TCD检测方法及结果正常范围、异常标准进行评价,测定患者颅底动脉血流中收缩期峰值流速(Vs)、舒张末期流速(Vd)、平均血流速度(Vm)的结果。

1.5 统计学方法 采用统计学软件SPSS 25.0进行数据分析,以(±s)进行计量资料的统计描述,以率(%)进行计数资料的统计描述,分别采用t检验、卡方检验,在α=0.05校验水准下,如果P<0.05,则认为数据对比差异有统计学意义。

2 结果

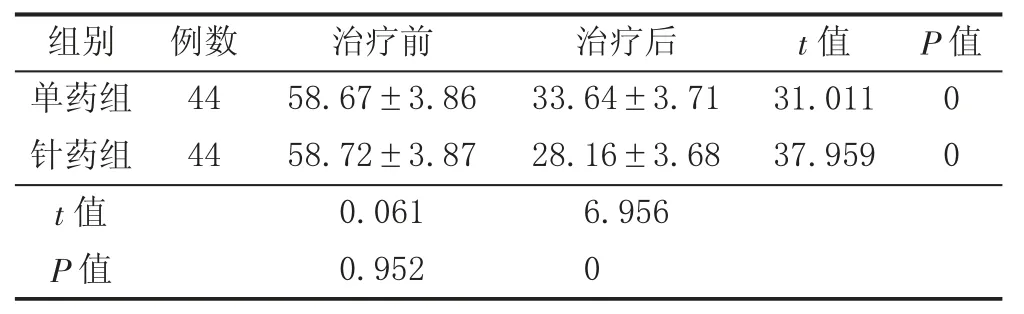

2.1 2组患者眩晕障碍评分变化对比 治疗前2组患者的DHI评分接近,差异无统计学意义(P>0.05);2组治疗后DHI评分均明显下降,差异有统计学意义(P<0.05);针药组患者治疗后的DHI评分低于单药组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组痰热型眩晕患者眩晕障碍评分变化对比(±s,分)

表1 2组痰热型眩晕患者眩晕障碍评分变化对比(±s,分)

2.2 2组患者治疗后TCD检测指标对比 经治疗后,针药组Vs、Vd、Vm值均明显高于单药组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组痰热型眩晕患者治疗后TCD检测指标对比(±s)

表2 2组痰热型眩晕患者治疗后TCD检测指标对比(±s)

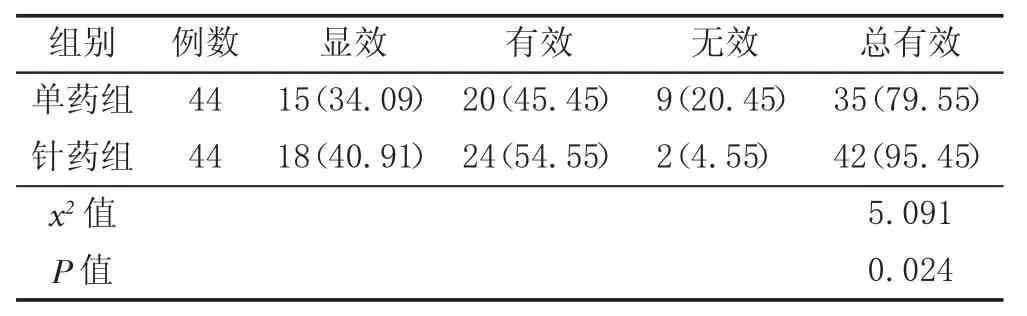

2.3 2组患者治疗总有效率对比 治疗后针药组患者的总有效率为95.45%(42/44),明显比单药组患者总有效率79.55%(35/44)更高,差异存在统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组痰热型眩晕患者治疗总有效率对比 [例(%)]

3 讨论

眩晕的发生与诸多因素有关,常见的是脑动脉硬化、颈椎病、原发性高血压病、梅尼埃病等,在临床上以治疗原发病为主,并无特异性治疗方法[5]。中医在治疗眩晕方面具有独到之处,通过辨证理论认为眩晕一般可分为肝火上炎、肝阳上亢、气血亏虚、痰湿中阻、痰热与肝风夹杂等证型,根据不同证型的特点,通过辨证施治,能够有效改善眩晕症状。其中,痰热型眩晕具有一定的代表性,中医治疗可通过汤药加减方式进行调理,也可利用针刺不同穴位改善,通过不同方式达到辨证施治的目的,而二者联合更有助于提升治疗效果[6]。

黄连温胆汤中,法半夏归于脾胃肺三经,可燥湿化痰、降逆止呕,并能消痞散结,改善眩晕症状。茯苓能健脾安心,对惊悸失眠、头昏目眩有改善作用。陈皮能理气健脾、调理气机,化痰助消化。竹茹清热、止吐。枳实破气散痞,甘草补脾益气,黄连燥湿泻火,改善痞满与热盛心燥症状,加之生姜温中止呕。诸药合用,对痰热型眩晕具有明显改善作用。从研究结果可见,经过黄连温胆汤的治疗,单药组患者眩晕障碍评分明显下降,且治疗后后循环颅底动脉血流Vs、Vd、Vm值均趋于正常。证实该方在改善痰热型眩晕患者症状及后循环颅底动脉血流中具有明显效果。而针对伴有不同表现的患者,还可以利用辨证加减的方式进行调理,如伴有胸闷心悸,可发挥郁金的行气解郁、清心凉血与瓜蒌的清肺化痰、行气宽胸作用,结合薤白的抗凝血效果和降血脂作用,达到改善胸闷心悸的功效。对伴有其他表现的患者,利用药物加减治疗,达到对症调节、祛病健体的作用。而在此基础上,针药组根据病症特点选穴施针,取百会、上星、内关、风池、太冲、行间、曲池、足三里、中脘穴等,达到贯通百脉、理气调经、开窍安神、平肝熄风、燥湿生风、祛痛散寒等功效,更好地实现对痰热型眩晕的治疗,也有助于疏通血脉,恢复血流。从针药组眩晕障碍评分可见,患者眩晕症状得到明显改善,而后循环颅底动脉血流各指标恢复效果更佳,优于单药组。证实了黄连温胆汤与针刺结合对痰热型眩晕的治疗作用明显,总有效率明显高于单药组。

综上所述,黄连温胆汤与针刺疗法相结合治疗痰热型眩晕可有效改善后循环颅底动脉血流,缓解眩晕障碍,并且对提升总有效率的作用明显。