生理-心理-环境护理路径在急性胃炎患者护理中的应用及对患者胃功能的影响研究

郑 明 英

(江西省吉安市安福县中医院 吉安 343200)

急性胃炎(AG)是在不良饮食刺激、感染、胃肠功能障碍、药物反应等因素共同作用下引发的一组以胃黏膜急性、弥漫性炎症反应为基础病理,以胃部疼痛、恶心呕吐、反酸烧心等为主要症状表现的临床消化科急症。目前,临床针对AG虽已形成了较为完善的治疗体系,而辅以有效的护理干预对加快患者病因解除进程及提高疾病康复效果具有重要的意义。在病生理学机制上,AG的发生、发展是多因素相互作用、影响的复杂过程,包括生理功能、心理状态、环境应激等。而生理-心理-环境护理旨在以患者为主体,以患者病情进展及治疗康复中的各种要素为靶向护理重点,从生理理化反应、心理调适、环境支持等各个方面,通过指导、调节、促进、完善等一系列干预方法,实施多维度、多元化的护理辅助,以最大限度地解除症状、维护功能、提高疗效、改善预后[1]。本文主要探讨生理-心理-环境护理路径的构建方法及在AG患者护理中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料

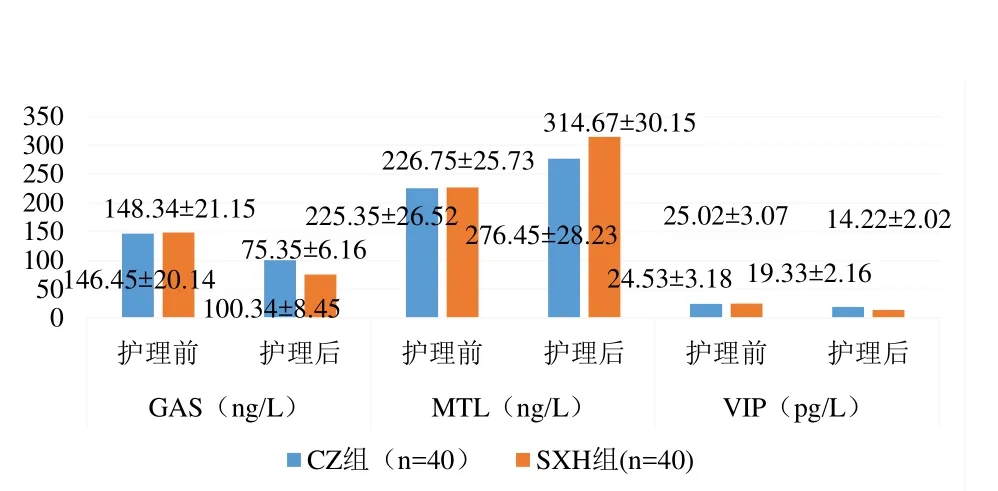

选择性纳入于我院收治的AG患者进入本研究,病例入院时间范围2020年1月—2022年8月,根据样本容量计算原则共纳入病例80例。纳入标准:(1)符合AG诊断标准;(2)遵循知情告知规范,取得患者知情同意;(3)病历资料中提供的病例信息符合本研究需求;排除标准:(1)不能进行有效沟通者;(2)合并胃肠恶性肿瘤疾病者;(3)合并发生胃穿孔者。根据随机法予以80例患者分组:即CZ组40例和SXH组40例;再予以两组患者一般资料的统计学收录、比较,统计学处理中P>0.05。如表1。

表1 CZ组和SXH组患者基线资料分布

1.2 方法

1.2.1 CZ组

CZ组40例患者予以常规性护理,主要包括体征持续性监测及维护、饮食及基础注意事项交代、用药指导、卧床休息等。

1.2.2 SXH组

SXH组40例患者在CZ组常规护理的基础上联合构建“生理-心理-环境”护理路径,具体干预措施:(1)心理护理。①认知完善。通过面对面沟通、线上问卷调查的形式了解患者对AG的认知程度,在此基础上根据患者的认知特点组织开展针对性的健康宣教活动。宣教活动的组织形式为“线下联合线上”,线下以健康知识讲座、宣传手册发放为主,线上以微信群、公众号发布网络科普小视频为主。宣教活动的内容主要包括AG的病生理机制、诱发因素、现阶段医疗方法、预后转归等等知识,让患者对AG从“未知”过渡到“已知”状态,缓解其面对突发疾病所产生的焦虑、紧张等负性心理。②健康管理。聚焦患者对AG产生的“疑虑”问题,邀请患者共同参与健康管理,并指导患者从心理效能、行为方式(包括作息规律、功能锻炼、情绪管理、饮食调整)等方面主动建立健康的个性行为,尽快解除疾病危险因素。③同伴支持。组织开展同伴支持活动,将同伴自身的经验及获取的康复知识、经历分享给患者,通过情感交流、信息分享和支持反馈,让患者在真实的病例中建立疾病康复信心,改善焦虑、抑郁等负性情绪。(2)生理护理。①补充体液。AG患者多合并呕吐症状,导致机体体液迅速减少,水、钠离子随着频繁呕吐症状而大量丢失,造成患者合并发生不同程度的水电解质紊乱。临床护理中加强患者体液平衡的有效监测及评估,并通过补液的形式对丢失离子进行相应补充,以促进体液和电解质平衡,维持正常的循环代谢功能。②疼痛管理。指导患者转移疼痛注意力的方法,包括阅读刊物、观看电视节目等。同时,通过腹部热敷、按摩的形式改善局部组织血液循环,促进炎性介质、疼痛介质的吸收,从而在缓解疼痛症状的同时有效促进胃肠道蠕动,防止胃肠痉挛而加重疼痛症状。③促胃黏膜修复。适当的饮食内容及良好的饮食习惯是防治及修复胃粘膜损伤的重要措施。临床护理中指导患者食用鲜牛奶、豆浆、带碱的馒头以中和胃酸,采用健脾益气类的山药、理气类的砂仁、清热类的栀子等促进胃黏膜的修复。同时,应用镁锌钙维生素 D复合补充剂补充微量元素,对胃肠道多种蛋白的表达水平及结构进行调节、改善,提高胃黏膜修复效果。④增强胃动力。中医穴位按摩遵循“经络腧穴”理论,通过对相应穴位的按摩刺激,在神经传导作用下发挥促进气血运行、增强脏腑气机的作用。临床护理中取患者大陵穴、膻中穴、中脘穴、足三里穴、脾俞穴、胃俞穴等穴位,采用专业手法予以按摩,可发挥提高患者胃动力的作用。(3)环境护理。从病房温湿度调节、空气质量改善、防噪措施布置等方面优化病房环境,提高患者生理、心理舒适度。同时,指导患者家属为患者营造良好的氛围环境,为患者疾病康复提供良好的情感支持。另外,帮助患者制定适宜的康复锻炼计划,促进患者尽快恢复躯体功能,归回家庭社会。

1.3 观察指标

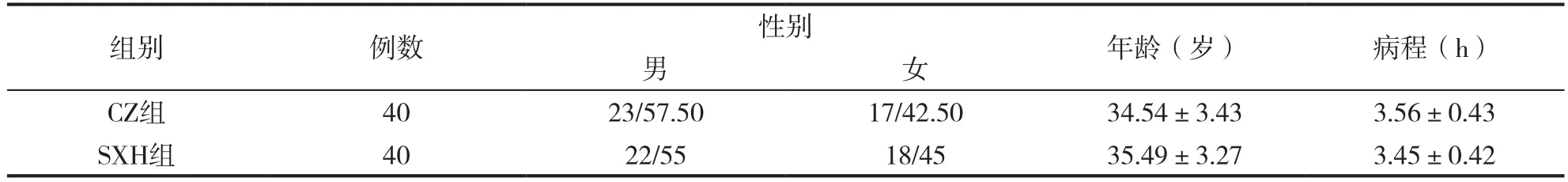

1.3.1 临床症状改善效果

于CZ组和SXH组患者护理前及护理3d、7d后,予以患者临床主要症状积分评估,包括上腹疼痛、恶心呕吐、烧心、反酸四项症状,各项症状由轻到重的评分标准为0~3分,总分总分 12 分[2]。

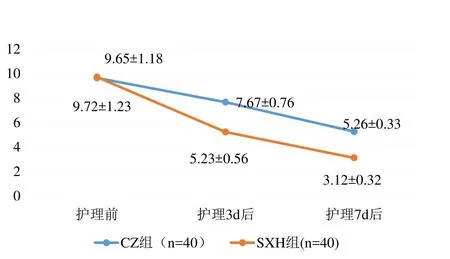

1.3.2 胃功能

于CZ组和SXH组患者护理前及护理7d后,检测:胃泌素(GAS)、胃动素(MTL)、血管活性肠肽(VIP)。

1.3.3 舒适度

于CZ组和SXH组患者护理前后,采用GCQ量表从心理(40分)、生理(20分)、社会文化(32分)、环境(28分)调查患者的舒适度,量表总分120分。随分值的升高,患者舒适度提高[3]。

1.4 统计学方法

采用SPSS20.0软件,计数、计量数据记为百分比(n/%)、标准差(±s),χ2、t检验,P<0.05提示差异比较有统计学意义。

2 结果

2.1 临床症状改善效果

护理前,在临床症状总积分上,两组差异比较,无统计学意义(t=1.323、P=0.783);护理3d、7d后,SXH组患者均低于CZ组(t=8.753、P=0.013;t=9.565、P=0.009))。见图1。

图1 CZ组和SXH组患者护理前后临床症状积分比较

2.2 胃功能

护理前,两组患者GAS、MTL、VIP指标值比较,差异无统计学意义(t=0.784、P=1.045;t=1.115、P=0.835;t=1.775、P=0.584);护理后,SXH组患者GAS、VIP均低于CZ组(t=9.475、P=0.011;t=8.475、P=0.016),MTL高于 CZ组(t=10.535、P=0.008)。见图2。

图2 CZ组和SXH组患者护理前后胃功能指标比较

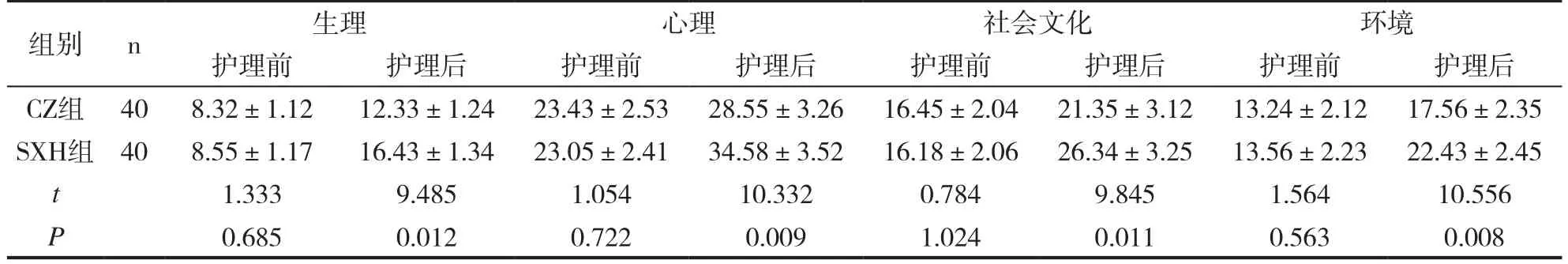

2.3 舒适度

护理前,两组患者GCQ量表各维度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,SXH组患者各维度评分均高于CZ组(P<0.05)。见表2。

表2 CZ组和SXH组患者护理前后GCQ量表评分比较(±s )

表2 CZ组和SXH组患者护理前后GCQ量表评分比较(±s )

组别 n 生理 心理 社会文化 环境护理前 护理后 护理前 护理后 护理前 护理后 护理前 护理后CZ组 40 8.32±1.12 12.33±1.24 23.43±2.53 28.55±3.26 16.45±2.04 21.35±3.12 13.24±2.12 17.56±2.35 SXH组 40 8.55±1.17 16.43±1.34 23.05±2.41 34.58±3.52 16.18±2.06 26.34±3.25 13.56±2.23 22.43±2.45 t 1.333 9.485 1.054 10.332 0.784 9.845 1.564 10.556 P 0.685 0.012 0.722 0.009 1.024 0.011 0.563 0.008

3 讨论

临床上,AG患者不适症状明显,而随着不适症状造成的各种生理功能障碍,患者负性情绪趋重,并与病情形成恶性循环,在影响疾病康复效果、进程的同时造成整体舒适度的下降。临床上,护理工作的核心内涵在于运用循证医学证据优化、整合护理措施,从心理、生理、社会、生物等各个方面减轻患者机体应激刺激,促进患者获得舒适护理体验,缩短住院时间,降低住院费用,节约医疗资源,促进医患关系和谐[4]。而生理-心理-环境护理则是在整体护理理念及快速康复医学模式快速发展背景下应运而生的护理路径,以疾病对患者生理、心理造成的负性应激刺激为基础,旨在从生理学的角度解除疾疾病相关危险因素,为疾病康复创造良好的生理条件,从心理学的角度提高患者心理效能,促进患者心理舒适,并从环境文化的角度提供患者情感、氛围支持,实现环境效应[5]。本研究中,CZ组患者开展常规性护理,SXH组患者在CZ组的基础上构建生理-心理-环境护理路径,研究结果显示:

护理后,SXH组患者临床症状总积分均低于CZ组(P<0.05),SXH组患者GAS、VIP均低于CZ组(P<0.05),MTL高于CZ组(P<0.05)。即通过生理、心理、环境整体护理可有效提高患者临床疗效,促进胃功能得到更好的调节。生理-心理-环境护理路径下,在心理干预中明确不良心理对患者病情造成的影响,并在分析患者心理特征的基础上通过认知完善促进患者了解、认知及正确管理疾病,避免对疾病未知事项而产生紧张、焦虑心理;通过同伴支持让患者获得情感共鸣,增强疾病康复信息,从而缓解焦虑、抑郁心理[6]。在生理干预中以急性胃炎的病理机制为基础,通过补充体液、疼痛管理、促胃黏膜修复及增强胃动力护理可有效调节患者生理机能,并抑制胃炎病情的进展,并病理学上促进病情得到更好的康复[7-8]。在环境干预中以病房硬件环境和家属情感氛围为双重干预要点,在提供患者舒适病房环境的同时获得舒适的情感支持。因此,在生理-心理-环境护理路径下可发挥生理、心理、环境在疾病康复中的协同作用,提高疾病治疗效果[9]。

护理后,SXH组患者GCQ量表各维度评分均高于CZ组(P<0.05),即通过生理、心理、环境整体护理可有效提高患者的整体舒适度。生理-心理-环境护理路径以患者为中心,丰富护理内容,优化护理模式,对提高患者心理效能、生理功能、社会功能具有重要的意义,可更好的满足患者舒适护理需求[10]。

综上,通过生理-心理-环境护理路径的构建可在促进患者生理功能改善、心理调适、环境支持的基础上提高急性胃炎临床症状的控制效果,利于患者胃功能的康复,提高整体舒适度,值得临床推广应用。