神农架地区中元古界混合沉积特征及其发育模式

——以神农顶乱石沟组—台子组剖面为例

王昌勇,刘帅,李胡蝶,常玖,许兴斌,范亚楠,旷红伟

1.成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059

2.中国地质科学院地质研究所,北京 100037

0 引言

自1984年Mount首次提出“mixed sediments”的概念以来[1],碳酸盐沉积与陆源碎屑的混合沉积即受到广泛的关注和研究[2-7]。混合沉积主要包括“混积岩”[3]和“混积层系”[6]两种类型[8],其中,“混积岩”指陆源碎屑与同期沉积的碳酸盐在结构组分上的混合,其岩石组构主要包括陆源碎屑颗粒、生物成因的碳酸盐颗粒、化学沉淀的碳酸盐[9]及黏土等,可根据黏土、陆源碎屑及碳酸盐含量进一步分为混积岩质黏土岩或泥岩、含陆源碎屑—碳酸盐混积岩、陆源碎屑质—碳酸盐混积岩、含碳酸盐—陆源碎屑混积岩、碳酸盐质—陆源碎屑混积岩等类型[2,10];而“混积层系”为陆源碎屑岩与碳酸盐岩互层。多年来的研究表明,我国陆相湖泊相和海相地层中混合沉积均较为发育[11-20],但海相地层特别是浅海陆棚沉积中更为常见,在现代大陆架环境正在发生[21]。Mount根据浅海陆棚沉积环境的不同和混积过程的差异,将混合沉积划分为间断混合(或“事件突变沉积混合”)、相混合(或“相缘渐变沉积混合”)、原地混合和母源混合(或“侵蚀再沉积混合”)4种成因类型[1,6,10,22],其中:间断混合成因的混积岩成分复杂、分选较差,通常为风暴、地震等突发事件导致的重力流快速堆积;相混合主要发生在过渡相环境,通常与波浪、潮水及沿岸流等作用导致不同类型沉积物的侧向迁移有关,主要发生在相边界附近,形成的混积岩结构和组分与上下岩石呈渐变关系;原地混合成因的混积岩中碳酸盐组分主要来自生物碎屑,通常与原地的陆源粉砂及泥质形成混合沉积;母源混合主要指早先形成的碳酸盐岩遭受抬升和侵蚀,并与陆源碎屑一起堆积下来形成的混积岩,不具有环境指示意义[10]。混合沉积的发育受物源、区域构造活动、全球海平面变化、气候及水动力条件等因素影响和控制[13,23-24],其中丰富的陆源碎屑供给是混合沉积广泛发育的主要原因[21]。混合沉积在不同地质时代的沉积岩中广泛发育,分析混合沉积的构造背景、沉积环境和形成过程,对区域构造演化分析和岩相古地理恢复具有重要意义。

本文主要根据岩石组合及沉积构造特征、结合岩石薄片分析,对神农架地区神农顶剖面乱石沟组—台子组沉积相进行了研究,分析了其混合沉积成因类型,并通过阴极发光测试结果对陆源碎屑的来源进行了推测。通过对神农架地区乱石沟组—台子组混合沉积主控因素分析,建立了乱石沟组—台子组混合沉积模式,对恢复中元古代神农架地区乃至扬子台地北缘岩相古地理具有重要意义,同时也对了解扬子台地的构造演化过程具有一定的参考价值。

1 地质背景

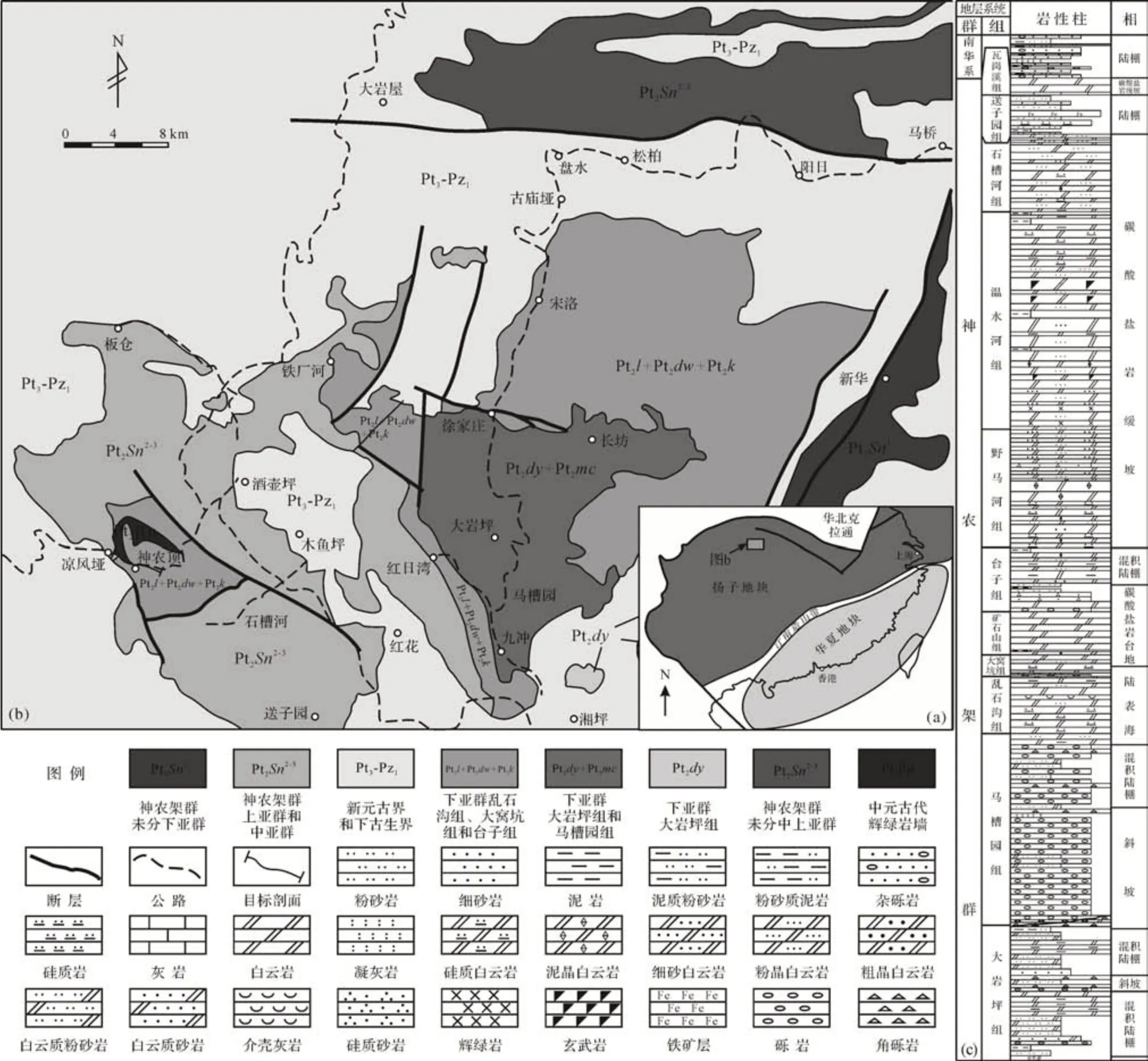

神农顶剖面位于神农架林区,元古代时期该区位于扬子克拉通台地北缘,北部邻近南秦岭造山带[25-27](图1a,b)。神农架地区元古界发育较为完整、时间跨度较大,其中,神农架群主要为一套海相碳酸盐岩与陆源碎屑岩互层沉积,其间夹少量辉长辉绿岩、玄武岩、安山岩以及基性火山碎屑岩,其形成时代主要归属于中元古代待建纪[25,28-29]。神农架群属于神农架褶皱基底单元,覆盖于黄陵结晶基底的崆岭高级变质地体之上,但与崆岭基底的界线至今尚未被发现[30-31]。由于地层出露不连续,长期以来神农架群内部地层划分和对比存在较大争议,最新的研究成果表明神农架群依次发育大岩坪组、马槽园组、乱石沟组、大窝坑组、矿石山组、台子组、野马河组、温水河组、石槽河组、送子园组及瓦岗溪组,在神农架地区神农架群上部地层遭受不同程度的侵蚀、与南华系莲沱组及南沱组冰期沉积呈不整合接触(图1c)。中元古代神农架地区处于准稳定的海相裂谷背景,发育(混积)潮坪、(混积)陆棚、斜坡、碳酸盐缓坡(陆表海)、碳酸盐岩台地等多种沉积相类型,可划分为3个大的海平面升降旋回[27]。乱石沟组、大窝

图1 神农架地区区域位置及地质简图(据文献[25 ̄27]修改)Fig.1 Regional location and geological map of Shennongjia area (modified from references [25 ̄27])

坑组、矿石山组及台子组属于中元古界上部地层[25-26,,32-34],在神农顶剖面出露较为完整,岩石类型丰富,主要发育泥微晶白云岩、叠层石白云岩、砂屑白云岩、砾屑白云岩、鲕粒白云岩、石英砂岩与泥岩等岩石类型(图2~4),具有混合沉积的特点。乱石沟组、大窝坑组及矿石山组为浅水碳酸盐台地相沉积,而对台子组特别是其石英砂岩形成环境仍然存在较大争议[27,33,35],乱石沟组—台子组混积类型和特征存在较大差异,混积模式与各时期沉积环境存在密切联系。

2 沉积构造特征

神农顶剖面乱石沟组—台子组发育丰富的层理构造、层面构造及生物成因构造,不同层位沉积构造组合存在较大差异(图2)。

(1) 乱石沟组沉积构造

乱石沟组下段灰色泥微晶白云岩中发育球状叠层石(图2,照片①)及柱状叠层石(图2,照片④),主要反映水动力条件较强的潮下带及潮间带环境;上段红褐色泥微晶白云岩中发育大量沙纹层理(图2,照片②)、波状层理、水平层理及韵律层理(图2,照片③),可见双向交错层理(图2,照片⑤),主要反映长期暴露、水动力条件相对较弱的潮上带环境。

(2) 大窝坑组沉积构造

大窝坑组底部发育硅质砾石层,与下伏乱石沟组冲刷接触,砾石层具正粒序(图2,照片⑥),其上邻层层面发育浪成波痕(图2,照片⑦)和帐篷构造[35],反映浅水和间歇暴露的环境,为潮上带及潮间带潮汐水道沉积。大窝坑组局部发育的鲕粒白云岩(硅化)中发育大型交错层理(图2,照片⑧),为潮下带高能浅滩环境的产物。大窝坑组叠层石类型丰富,其中波状叠层石最为发育,主要反映能量相对较弱的潮间带环境,而少量发育的纹层状及锥状叠层石,则表明其沉积时期该区同时发育能量较低的潮上带和水动力较强的潮下带环境(图2)。

(3) 矿石山组沉积构造

矿石山组白云岩中以发育大量叠层石为特征,叠层石形态以柱状、穹窿状(图2,照片⑨)及锥状(图2,照片⑩)为主,局部发育少量层状叠层石,与乱石沟组及大窝坑组相比,该组叠层石规模有明显变大的趋势,特别是穹窿状叠层石的发育表明其沉积时期地形起伏变大、叠层石有往生物礁方向发展的趋势,总体反映该沉积时期研究区水体加深、能量增强的特征,主要为碳酸盐岩台地边缘高能环境。

(4) 台子组沉积构造

神农顶剖面台子组底部主要以一套复成分砾岩与下伏矿石山组冲刷接触,砾石磨圆较好,其上过渡为角砾状白云岩及石英砂岩、砾屑灰岩,角砾及石英砂岩碎屑颗粒分选较差,但砾屑灰岩中砾屑分选及磨圆较好、砾屑呈漂浮状,其间为泥微晶基质充填(图2,照片⑪)。台子组中段主要为一套透镜状石英砂岩夹灰黑色泥岩,石英砂岩中无明显层理构造发育,其底部发育渠模及沟模(图2,照片⑭),灰黑色泥岩夹层中普遍发育水平层理(图2,照片⑬),局部发育管状黄铁矿集合体(图2,照片⑫),其上部普遍与石英砂岩冲刷接触。台子组上段为一套灰黑色泥岩(图2,照片⑮),发育水平层理并富含大量黄铁矿集合体。薄片分析结果表明该石英砂岩碎屑颗粒磨圆极好,但分选较差、杂基含量较高(图4j,k,l),结合与之共生的灰黑色泥岩中发育水平层理、黄铁矿集合体等特征,确定其应为较深水强还原环境下重力流沉积的产物,而非浅水滨岸带沉积,但石英碎屑极好的磨圆度指示其主要来源于早先形成的滨岸沉积物。

图2 神农架地区乱石沟组—台子组沉积综合柱状图①球状叠层石;②沙纹层理;③波状层理、水平层理及韵律层理;④柱状叠层石;⑤双向交错层理;⑥正粒序;⑦波痕;⑧大型交错层理;⑨穹窿状叠层石;⑩柱状、锥状叠层石;⑪砾石层;⑫管状黄铁矿集合体;⑬水平层理;⑭沟模;⑮灰黑色泥岩Fig.2 Lithology and sedimentary facies of the Luanshigou Formation ̄Taizi Formation in Shennongjia area

3 混合组分特征

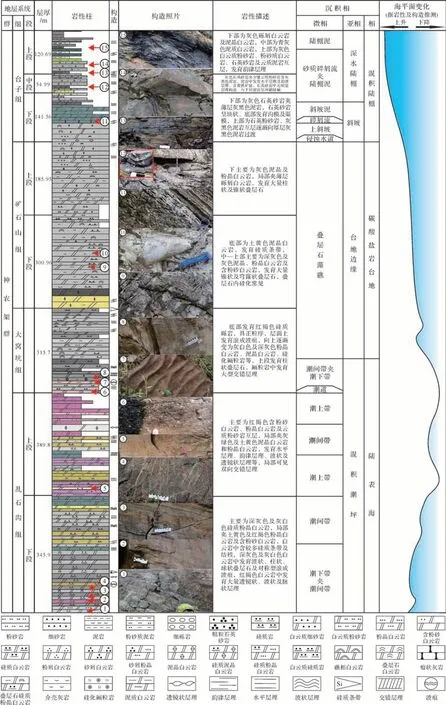

混合沉积主要包括4种成因类型,其中间断混合主要与事件搬运和异地沉积作用有关,相混合主要发生在滨岸—潮坪过渡相带,原地混合一般发生在陆源泥为主、生产力较高的潮下带(可能与藻类活动或者无机碳酸盐岩的沉积有关)[1,36],而母源混合则主要与早期碳酸盐岩沉积区的暴露和侵蚀有关。神农顶剖面乱石沟组—台子组混合沉积的分布及其成因类型具有以下特征:乱石沟组及大窝坑组下段属于相混合,主要发生在潮坪浅水或暴露环境,以陆源碎屑分散出现在碳酸盐沉积中为主(图2,3、图4a~f);伴随相对海平面的上升和水体逐渐加深,陆源碎屑难以通过波浪及潮流搬运至神农顶地区,相混合终止,大窝坑组上段及矿石山组主要发育清水碳酸盐岩沉积;台子组则主要属于间断混合沉积,表现为较纯的陆源碎屑岩(图2、图4g~l)与下伏较纯的碳酸盐岩呈突变接触,同时伴随水体的突然变深,其成因与重力流作用有关[35]。

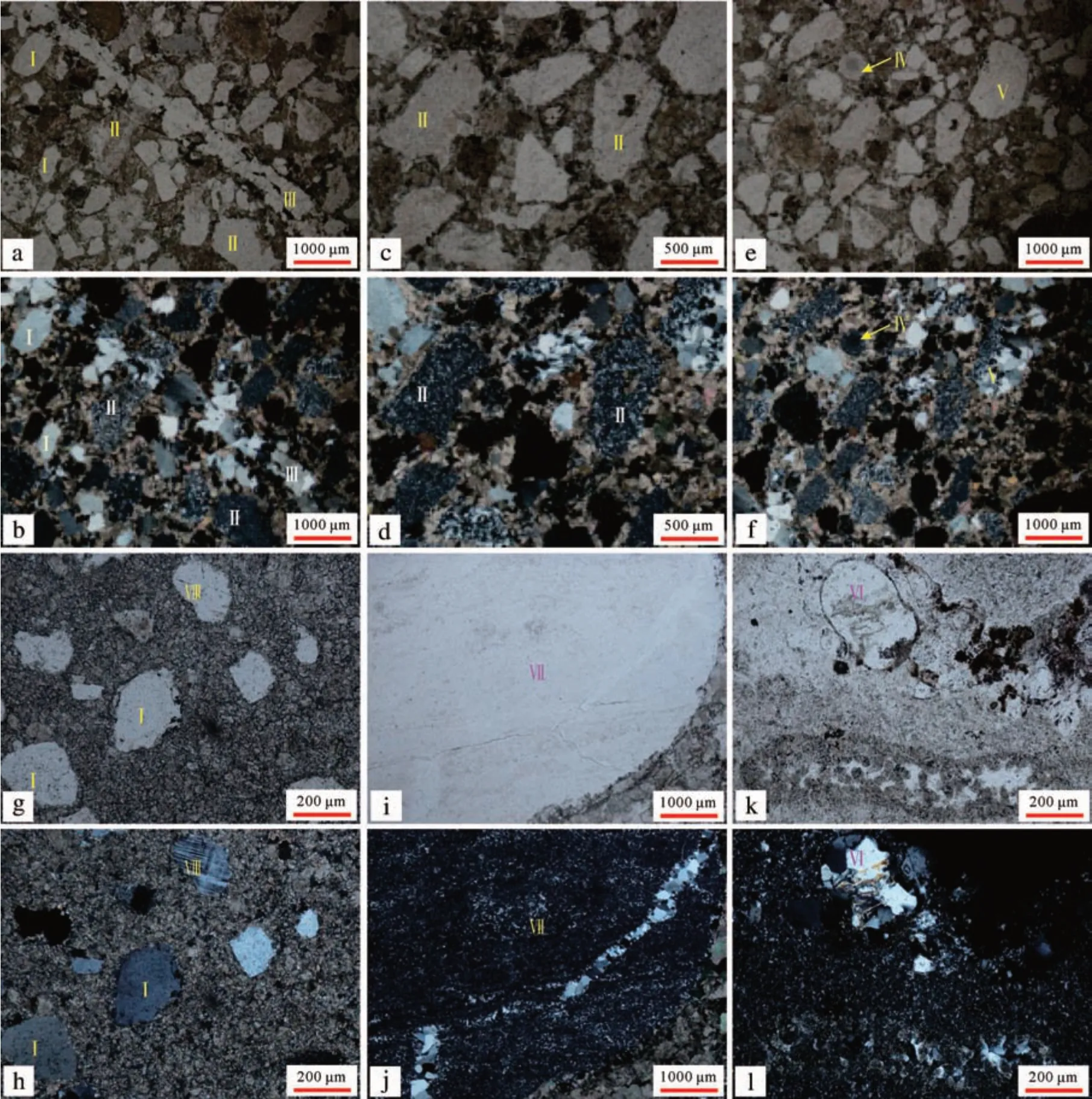

图4 乱石沟组—台子组陆源碎屑特征Ⅰ.燧石,由砂屑发生硅质交代而成,阴极发光下不发光;Ⅱ.来自岩浆岩的陆源碎屑石英,阴极发光条件下发蓝紫色光;Ⅲ.来自岩浆岩的陆源碎屑钾长石,阴极发光条件下发亮蓝色光;Ⅳ.来自变质岩的陆源碎屑石英,阴极发光条件下发棕褐色光;(a,d,g,j)单偏光;(b,e,h,k)正交偏光;(c,f,i,l)阴极发光Fig.4 Terrestrial debris, Luanshigou and Taizi Formations

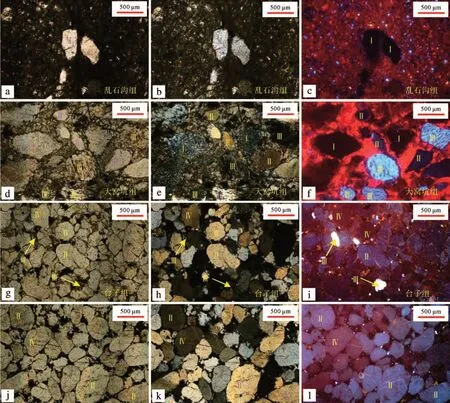

神农架地区元古界碳酸盐岩地层中含大量石英及燧石等硅质碎屑,硅质组分主要包括陆源碎屑石英、硅化的碳酸盐颗粒、脉石英及硅质岩岩屑等部分(图3):硅化的碳酸盐颗粒极为常见,大部分磨圆度一般或较差的燧石为砂屑硅化而成(图3a,b,颗粒Ⅱ;图3e,f,颗粒Ⅴ),局部见交代残余的白云石(图3c,d,颗粒Ⅱ),阴极发光条件下不发光(图4a~f,颗粒Ⅰ),少量具残余核心的圆形燧石为鲕粒硅化所致(图3e,f,颗粒Ⅳ);脉石英主要充填于裂缝中,石英晶粒呈镶嵌状排列(图3a,b,脉体Ⅲ);而陆源碎屑石英通常为磨圆度较高的砂级单晶石英(图3a,b,g,h,颗粒Ⅰ)。除陆源碎屑石英外,大窝坑组下部混合沉积中还含有大量来自陆源的砂级微斜长石(图3g,h,颗粒Ⅷ)、钾长石碎屑颗粒(图4d~i,颗粒Ⅲ)、沉积硅质岩砾石(图3i,j,颗粒Ⅶ)及花岗岩岩屑(图3k,l,颗粒Ⅵ)。

图3 大窝坑组混积岩特征Ⅰ.陆源碎屑石英,单晶,磨圆较好; Ⅱ.硅质交代的砂屑(燧石化),部分见交代残余的白云石;Ⅲ.裂缝充填的脉石英;Ⅳ.硅质交代的鲕粒(燧石化),可见残余鲕粒结构;Ⅴ.硅质交代的砂屑(燧石化,部分已重结晶为石英);Ⅵ.花岗岩岩屑;Ⅶ.硅质岩岩屑,发育脉石英充填的裂缝;Ⅷ.微斜长石碎屑;(a,c,e,g,i,k)单偏光,茜素红染色;(b,d,f,h,j,l)正交偏光Fig.3 Characteristics of mixed rocks in the Dawokeng Formation

4 陆源碎屑来源及混积模式

阴极发光分析对指示石英来源非常有效[37-38],乱石沟组、大窝坑组及矿石山组混合沉积中陆源碎屑石英主要具蓝紫色阴极发光特征,少量具棕褐色发光特征(图4),表明其主要来源于岩浆岩,少量来自变质岩母岩,结合微斜长石、钾长石、纹层状硅质岩等其他陆源组分的出现,推测乱石沟组—台子组沉积时期神农顶地区邻近古陆,该古陆应有大量花岗岩出露,兼有少量变质岩及沉积岩母岩供给。

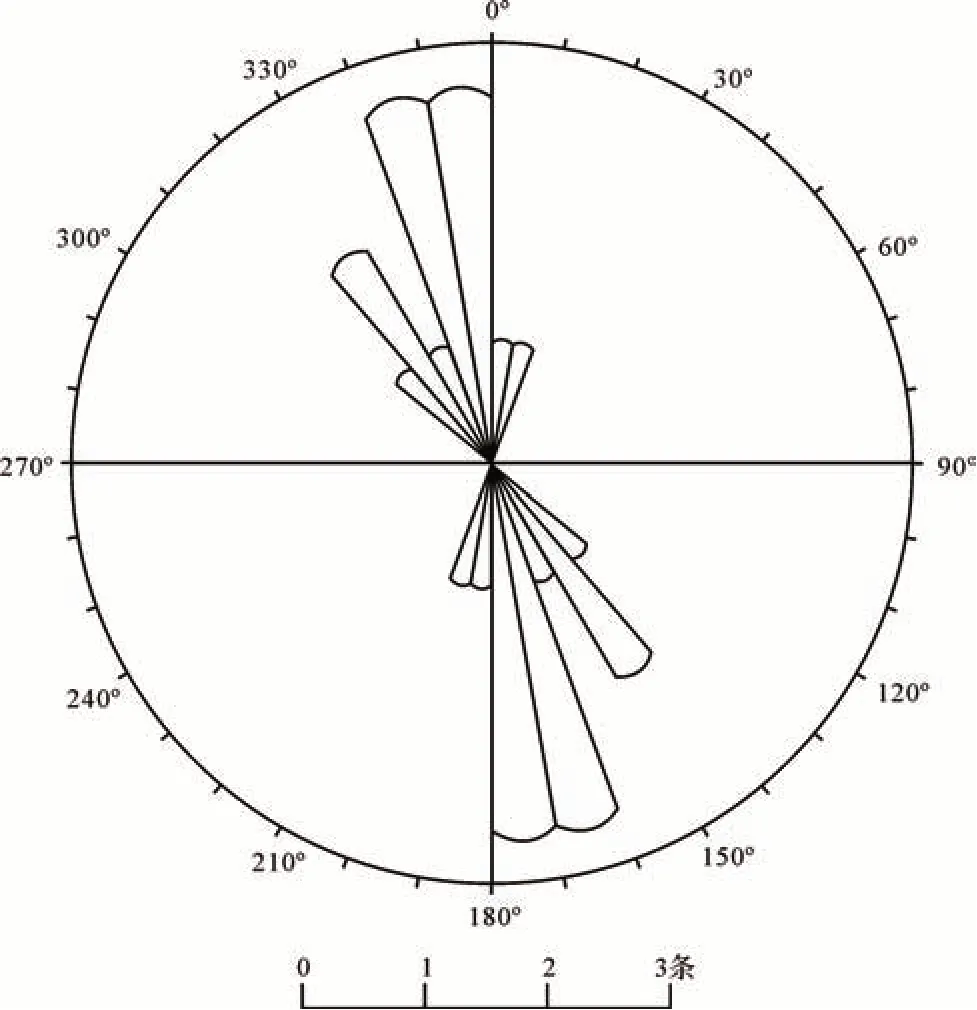

台子组石英砂岩底部大量发育的沟模及渠模走向玫瑰花图主要指示NNW—SSE方向(图5)[39],表明其沉积时期重力流主要沿该方向流动和搬运,古陆可能位于神农顶剖面的西北面或者南东面。神农架基底崆岭群中部被1.85 Ga的圈椅埫钾长花岗岩体[40]和1.85 Ga的基性岩脉侵入[41],表明崆岭群形成时代早于1.85 Ga,理论上具有向神农架地区提供陆源碎屑的能力,即:黄陵地区秭归—兴山一带可能为中元古代古陆所在位置,但乱石沟组—台子组陆源碎屑是否来源于东南部的崆岭群花岗岩结晶基底仍有待于更明确的指向构造及碎屑锆石定年等方法进一步佐证。

图5 神农顶剖面台子组沟模及渠模Fig. 5 Pattern of trenches and channels in Taizi Formation,Shennongding section

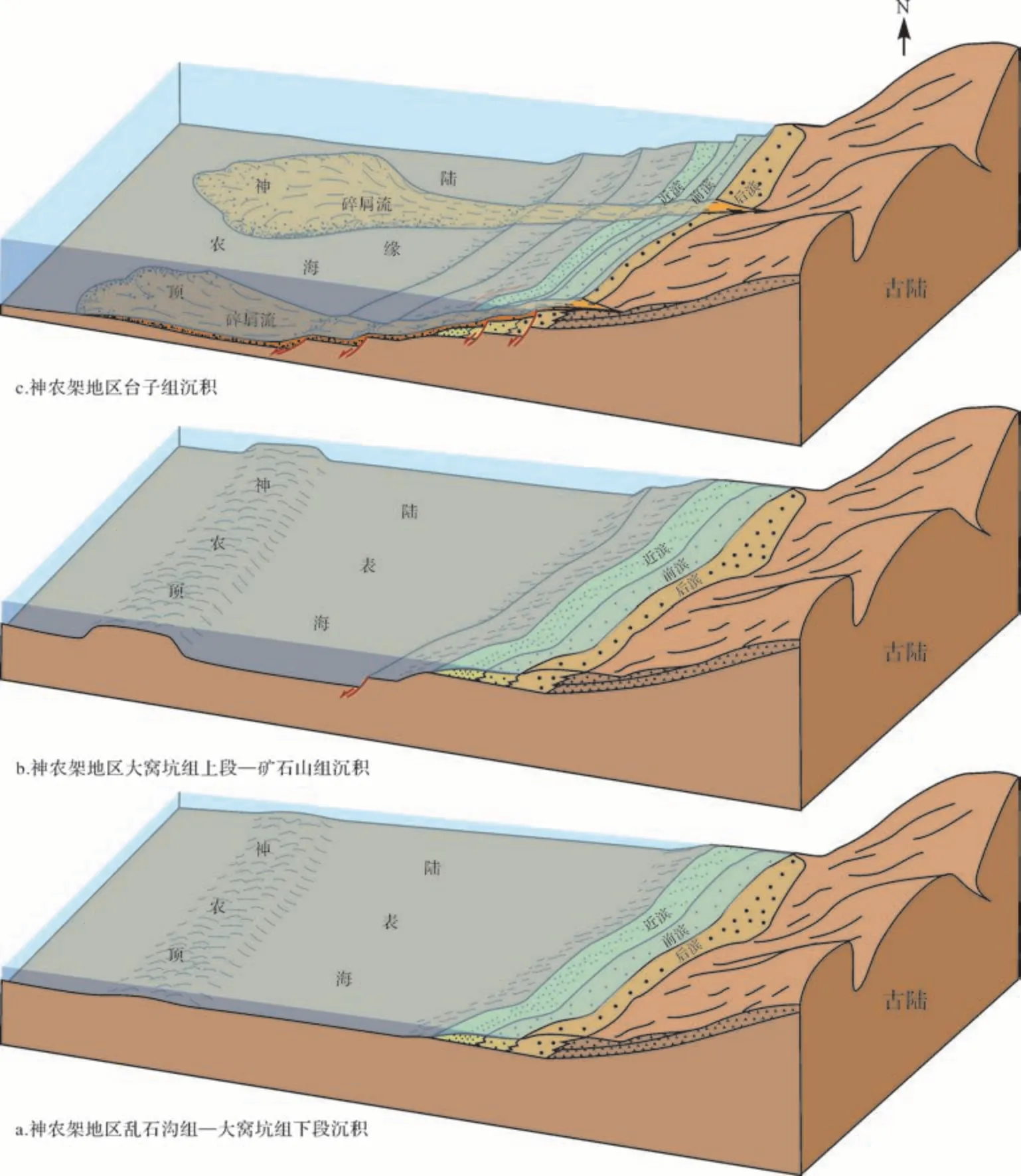

乱石沟组及大窝坑组沉积早期,神农架地区属水体较浅、离古陆较近的陆表海环境(图2),风暴、波浪、潮水等均能携带大量陆源碎屑进入碳酸盐岩沉积区形成“相混式”混积岩,特别是海平面下降时期,陆源碎屑更容易穿越台地与古陆之间的洼地,因此相混合模式下大量出现的陆源碎屑指示海平面的下降(图6a)。

大窝坑组沉积晚期及矿石山组沉积时期,神农架地区水体逐渐加深,神农顶一带以发育清水碳酸盐岩沉积为特征,叠层石大量发育(图2)。中元古代,神农架地区所在的扬子台地北缘主要为被动大陆边缘,拉张的构造背景导致神农架地区水体不断加深,在研究区与古陆之间开始出现较深的洼地,陆源碎屑再难以搬运至神农顶一带(图6b)。

台子组沉积时期,持续的构造拉分作用导致水体进一步加深,研究区已演变为陆缘海深水环境,而非滨岸—浅缓坡相[33],台子组“石英砂岩”应为碎屑流沉积而非碎屑潮坪,台子组暗色泥岩应为深水陆棚泥而非潟湖沉积。台子组碎屑磨圆好、分选差、杂基含量高的“石英砂岩”主要为不同粒度的浅水滨岸沉积再次搬运至异地深水区堆积的结果。这一沉积时期,早前滨岸带沉积的石英砂岩可能受断层影响发生崩塌,大量未固结的滨岸带不同亚相带的砂、粉砂及泥质沉积物混杂在一起,并以碎屑流方式向研究区搬运(图6c),与深水安静环境下发育水平层理的灰黑色泥岩共生,形成了台子组间断式混合沉积的剖面结构(图2)。

图6 神农架地区乱石沟组—台子组沉积模式图Fig.6 Sedimentary model of Luanshigou Formation ̄Taizi Formations, Shennongjia area

Dickinson[42]将被动大陆边缘的构造演化分为新生洋盆、窄大洋、开阔洋盆及陆堤4个阶段,神农架地区乱石沟组—台子组混合沉积的分布特征和混合沉积的类型主要与被动大陆边缘的构造演化有关:乱石沟组及大窝坑组沉积早期,扬子台地北缘尚处于窄大洋演化阶段,构造相对稳定,台地与古陆之间海底地形平缓、水体较浅,来自古陆的碎屑容易搬运至台地区,形成相混合式沉积;大窝坑组沉积晚期及矿石山组沉积时期,扬子北缘开始强烈拉张,进入开阔洋盆演化阶段,台地区与古陆区及陆源碎屑海岸由较深水分隔,台地区主要发育清水碳酸盐沉积;矿石山组沉积晚期及台子组沉积时期,持续的拉分最终导致滨岸带沉积物重力流的形成,发育间断式混合沉积。

神农架地区乱石沟组—台子组岩性自下而上呈“相混合—清水碳酸盐沉积—间断混合”的组合特征表明:与拉张背景相关的箕状断裂自台地→古陆方向逐渐扩展,大窝坑组沉积早期发生的断裂造成了神农顶地区与古陆之间的分裂和“相混合”的终止,而台子组沉积时期发生的断裂导致滨岸带沉积垮塌形成重力流并搬运至神农顶深水区、形成“间断混合”,否则,如果古陆方向滨岸带首先发生断陷,那么伴随水体的不断加深,研究区“相混合”之后应随之发生“间断混合”。

5 结论

(1) 神农架地区相对海平面的上升导致乱石沟组—大窝坑组相混合终止,而后期构造拉张导致滨岸带沉积物崩塌是形成台子组间断混合沉积的重要原因。

(2) 神农架地区乱石沟组—台子组沉积时期,扬子北缘构造拉张形成的一系列箕状断层自深水区向浅水区和古陆方向逐渐扩展。

(3) 乱石沟组—台子组沉积时期为扬子台地北缘由窄大洋向开阔洋盆演化的重要时期,台子组沉积之后,神农架地区彻底与古陆分隔,包括野马河组、温水河组、石槽河组、送子园组及瓦岗溪组在内的中元古界上部地层,基本不再发育细砂级以上的陆源碎屑。