京津冀地区生态用地稳定性格局及其影响因素

李 彤,贾宝全,*,刘文瑞,张秋梦

1 中国林业科学研究院林业研究所北京, 北京 100091 2 国家林业和草原局林木培育重点实验室, 北京 100091 3 国家林业局城市森林研究中心, 北京 100091

新型城镇化建设和城市群空间规划的逐步落实不断引导着土地资源的转化[1—2],并随之带来诸多生态环境问题[3]。生态用地作为维护生态安全格局的重要屏障与改善人居环境的核心资源[4],逐渐发展成为度量地区生态环境质量的关键指标[5—6]。自作为自然环境中具有生态防护功能的空间要素被首次提出,这一概念的发展应用一直都在不断的摸索与尝试中前进。随着城镇化建设与经济发展,大量生态用地受到蚕食、开发与破坏,生态环境不断恶化,生态系统面临威胁。在此背景下生态用地的动态演进逐渐发展为诸多学者的重要研究课题,在探索实现有限生态用地生态效益最大化方面具有重要意义[1]。而维持生态用地空间位置及其属性不变的稳定性特征成为这一动态探索中的核心突破,其在维护区域生态系统良性循环方面的重要贡献不容置否。

景观稳定性作为度量景观动态特征的重要因子[7],一直是理论生态学研究中重要且复杂的课题[8]。目前关于景观稳定性的认识尚未统一,大多沿袭生态系统稳定性的模糊定义展开。然而随着气候变化、土地利用转移、生物多样性下降和人口骤增等全球问题的演化,生态变化研究逐渐深入,稳定性作为生态系统动态维持的关键特征[9—10],具有广阔的发展前景与需求。

京津冀地区是中国的北部经济增长极和重点示范区[11],同时也是生态建设亟待优化与完善的重点地区。长期以来,区域内部有限的生态空间与强烈的生态需求之间矛盾突出[12]。开展京津冀地区生态用地稳定性研究,一方面对动态背景下的生态空间维持与优化具有现实意义,另一方面可为地区后续生态建设与规划工作提供相关科学依据与参考。本文以GLOBELAND30数据为基础支撑,着眼于2000—2010年和2010—2020年两个时间序列下的京津冀地区生态用地变化现状,全面探究不同时段生态用地稳定性的空间异质规律,明晰其驱动与制约因素,从而在一定程度上为后续生态规划、建设管理与实施工作提供支撑与指导。

1 研究数据与方法

1.1 研究区域

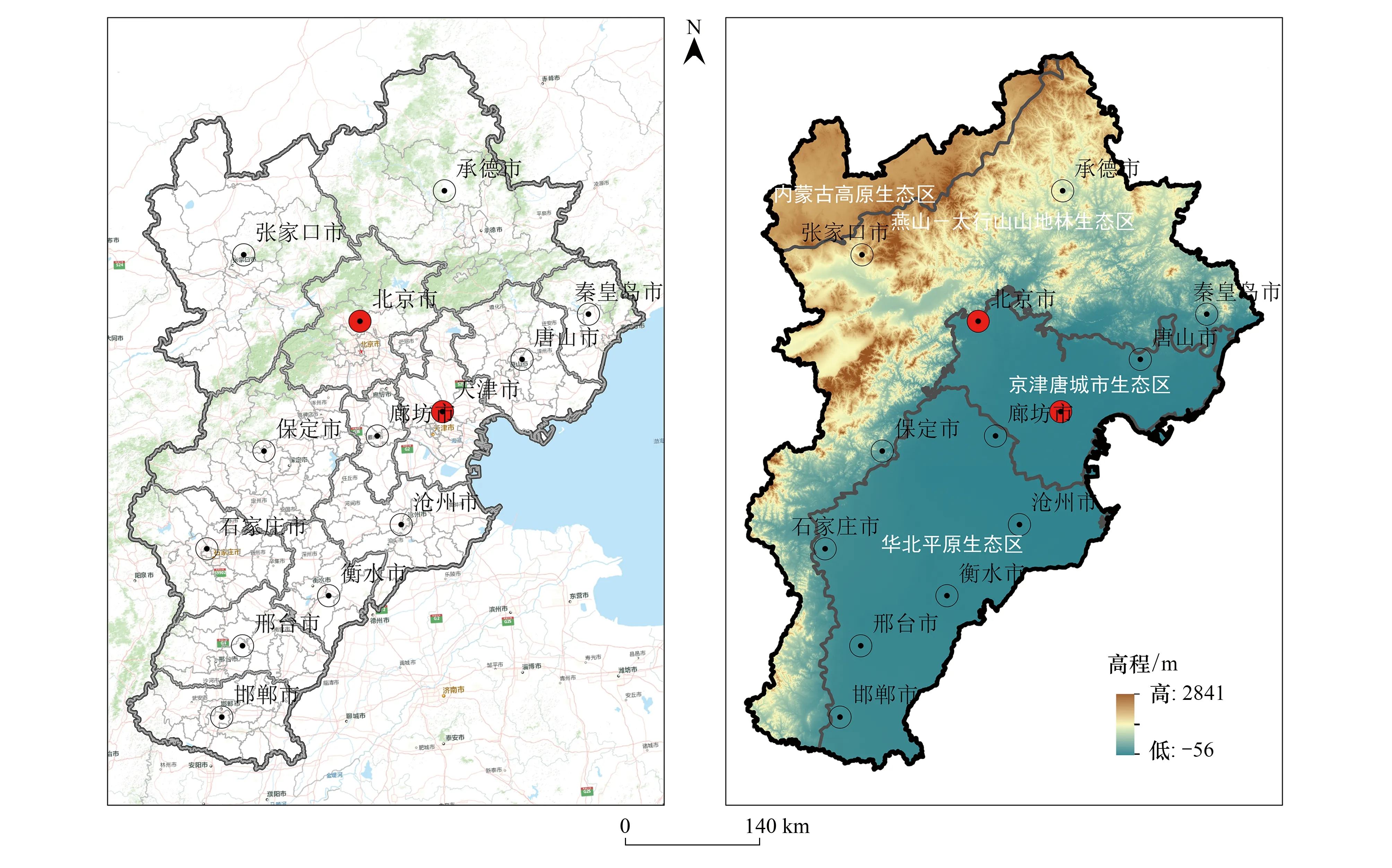

京津冀地区位于中国北部腹地,处东经113°04′—119°53′,北纬36°01′—422°37′,区域面积共计21.73×104km2,占国土地面积总量的2.2%。辖北京市、天津市以及河北省11个地级市,200个县(区)、2947个乡镇(街道)单元,是全国的政治经济中心、国际交往中心、文化中心和创新中心。区域内部地形呈西北高东南低,西北部为内蒙古草原生态区和燕山-太行山山地林生态区,中南部为京津唐城市生态区和华北坪区生态区(图1)。京津冀地区为温带季风气候,年平均气温为3—15℃,年平均降水量为304—750mm。根据2020年第七次全国人口普查,京津冀地区人口总量共计11036.93×104人,占全国人口的8.05%。截至2020年,京津冀地区国民经济总产值86393.23×108元。2014年习近平总书记明确了京津冀协同发展作为国家重大战略的地位,开创了京津冀协同发展的新时代。2018年11月中共中央、国务院明确提出要求以纾解北京非首都功能为“牛鼻子",推动京津冀协同发展。

图1 行政区划及生态分区Fig.1 Administrative zones & Ecological zones

1.2 数据来源及处理

论文基于2000、2010、2020年GLOBALAND30土地利用数据展开,数据空间分辨率为30m,总体分类精度85.72%,Kappa系数为0.82,目前已在京津冀等地区生态研究工作中得到广泛应用并取得较好的效果[13—15]。覆盖京津冀地区的土地数据包括耕地、林地、灌木林地、草地、水体、湿地,不透水地表和裸土地8类用地,考虑到大尺度数据在小尺度空间分析方面的不确定性,以及本地影像土地利用解译数据对分析精度验证的实用意义,本文通过空间抽样并建立混淆矩阵全面评估研究区产品分类精度,结合Google Earth Engine(GEE)软件平台下高分影像目视判别工作,进一步验证并保障该数据在京津冀地区的精度水平,结果显示区域数据总体精度为80.63%,Kappa系数为0.72,可见研究地区该产品具备较好的数据质量。地形数据为分辨率30m的NASA数字高程模型产品(DEM),本文基于水文分析与邻域分析获取其坡度、坡向与地形起伏度信息,地貌数据来自中国科学院地理空间数据云网站;土壤数据取自世界土壤数据库HWSD;气象数据包括京津冀地区及其周边气象站点平均气温及降雨量年度数据,论文基于ANUSPLIN软件完成不同时间序列的气候插值;人口,国内生产总值等社会经济空间数据来自行政单位统计年鉴以及中国科学院资源与环境科学数据中心提供的空间分布栅格;各城市/农村居民点、公路、铁路线、国道和省道等交通干线、风景名胜区、自然保护区等交通信息数据基于OpenStreetMap(OSM)网站下载,并通过欧式距离和核密度计算工具进行处理;植被质量指数(NDVI)和植被净初级生产力(NPP)来自中国科学院资源与环境科学数据中心提供的空间分布栅格数据和MOD17A3HGF Version 6.0产品。为了实现上述数据的统一度量,所有的空间栅格信息将统一转换为覆盖京津冀地区且空间分辨率一致的空间栅格数据集以实施后续统计分析工作。

1.3 生态用地稳定性指数

目前的景观稳定性研究尚未形成统一的度量体系,不同形式下的方法评估多是基于生态系统的动态探索。本文着眼于不同时期生态用地类型的空间位置及其属性特征,将一定区域内生态用地各要素在时间尺度上保持其属性不变的特性视作生态用地稳定性的基础内涵,从土地利用的视角来看,该属性即是生态用地自身的地类特征。在此基础上,本文将一定区域内生态用地类型随时间保持不变的面积比例作为生态用地稳定性指数的度量依据,具体的计算方法如下:

式中, PSI表示生态用地稳定性指数,Ai表示在研究时段内研究区生态用地i类型保持地类属性不变的面积,这里i分别代表森林、草地、灌木地和湿地,A表示研究区域内生态用地所有类型面积总和,n代表土地类型的总数。生态用地稳定性指数PSI值越大,表明区域生态稳定性越高;反之,稳定性则越低。

表1 数据层的描述

1.4 空间自相关

空间自相关可以直观地表达地理事物的空间关联与差异,通常用来衡量空间要素属性间的聚合或离散程度,包括全局自相关和局部自相关。全局空间自相关可以衡量区域整体的空间关联与差异程度,全局莫兰指数(Global Moran′sI)是广泛用于衡量空间自相关程度的综合性评价指标,通常用Z值检验Moran′s I值的显著水平。具体计算如下:

式中:x为空间单元i和j的属性值,wij是空间权重矩阵元素,n为单元数量。Moran′sI范围为[-1,1],当I=0,全局空间显著无关;I>0,正相关,空间要素聚合;I<0,负相关,空间要素离散。 当Z值为正且显著时,表明存在正的空间自相关,也就是说相似的观测值 (高值或低值) 趋于空间集聚;当Z值为负且显著时,表明存在负的空间自相关,相似的观测值趋于分散分布;当Z等于0时,观测值呈独立随机分布。

局部空间自相关分析通过局部莫兰指数和局部Getis-OrdGi*指数等实现。其中Getis-OrdGi*热点分析利用距离权重矩阵的局域空间自相关类指标表征研究区域的高低值分布,即热点和冷点分布。该指标利用加权特征值分析热点和冷点,在此基础上得到数据的集聚特征和空间分布。计算公式如下:

式中,Xj为空间区域单元j的属性值,wij为空间权重矩阵,若第i个和第j个单元之间的距离处于设定距离d时,则空间权重矩阵中的元素为1,否则为0。

1.5 地理探测器

地理探测器模型是一种基于空间异质性理论的空间分析模型,可以定量地检测和识别空间分布属性及其解释因素之间的各种相互作用,由风险探测器、因素探测器、生态探测器和交互探测器组成。本研究主要采用因子检测和交互探测两个模块,对研究区域生态用地稳定性的内在机制进行解释。因子检测计算如下:

式中,N和Nh分别为研究区样本数;σ2和σh2为因素A在样本h内的离散方差。L为研究区各因素的类型,q为探测因子的探测力值,q∈[0,1],q值越大,表示自变量x对属性y的解释力越强,反之则越弱。

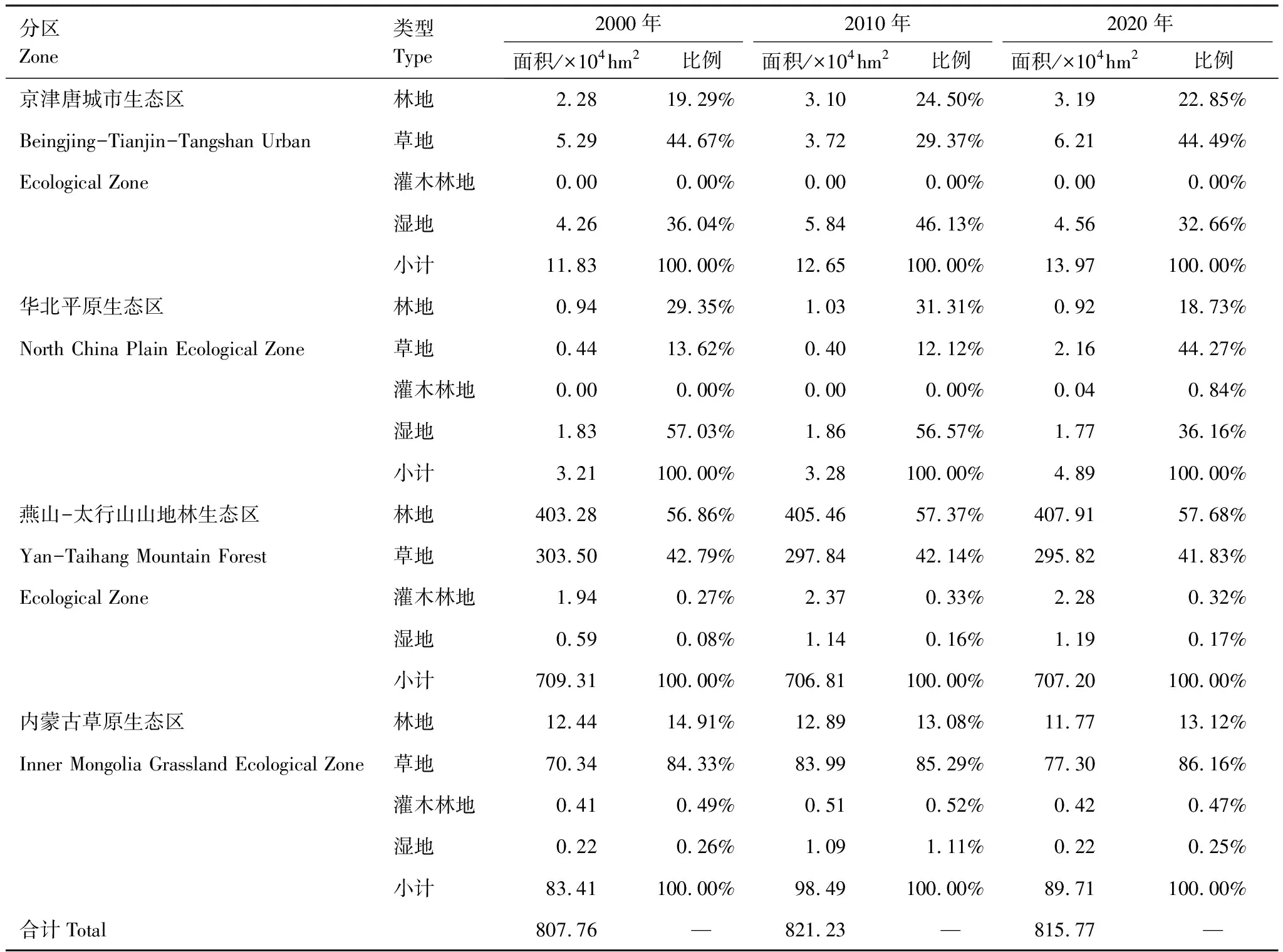

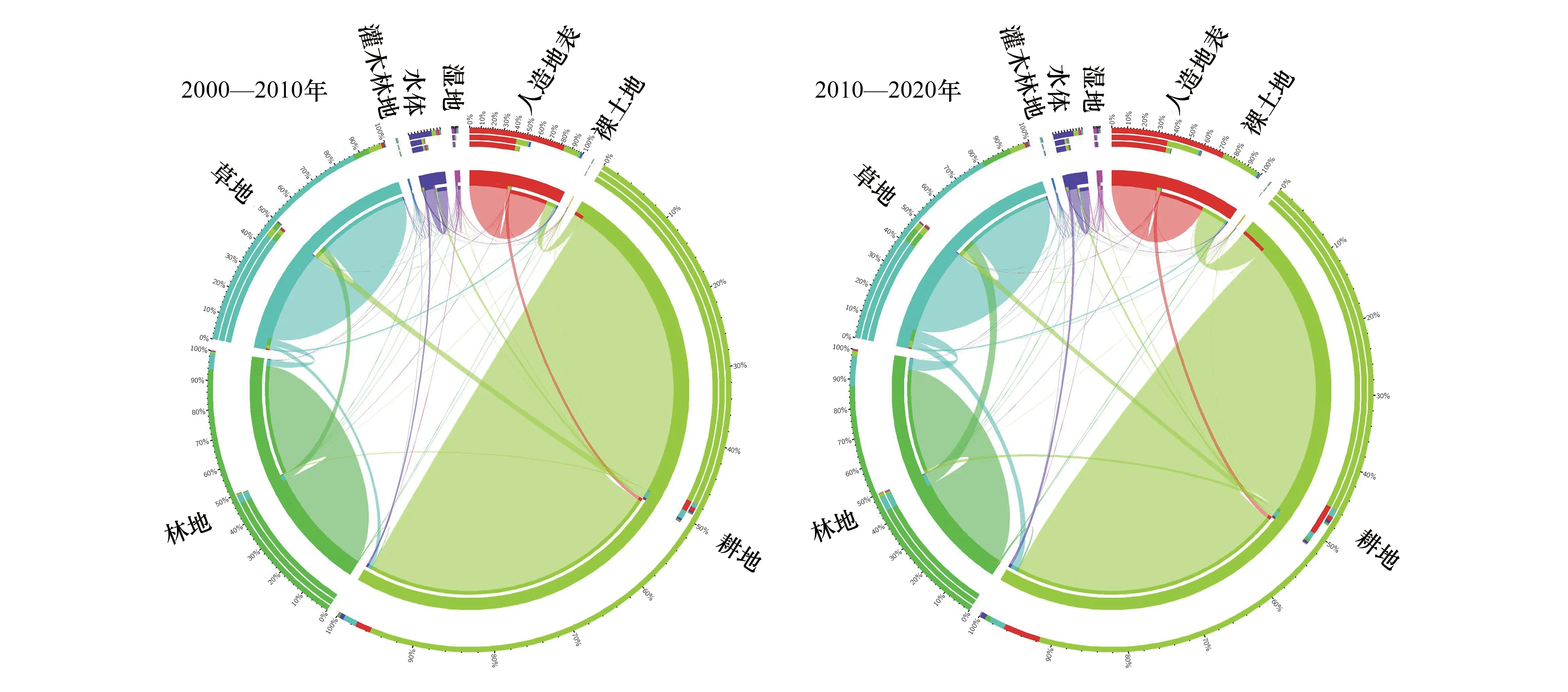

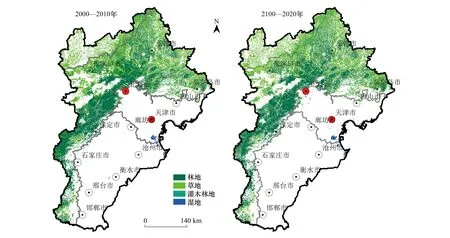

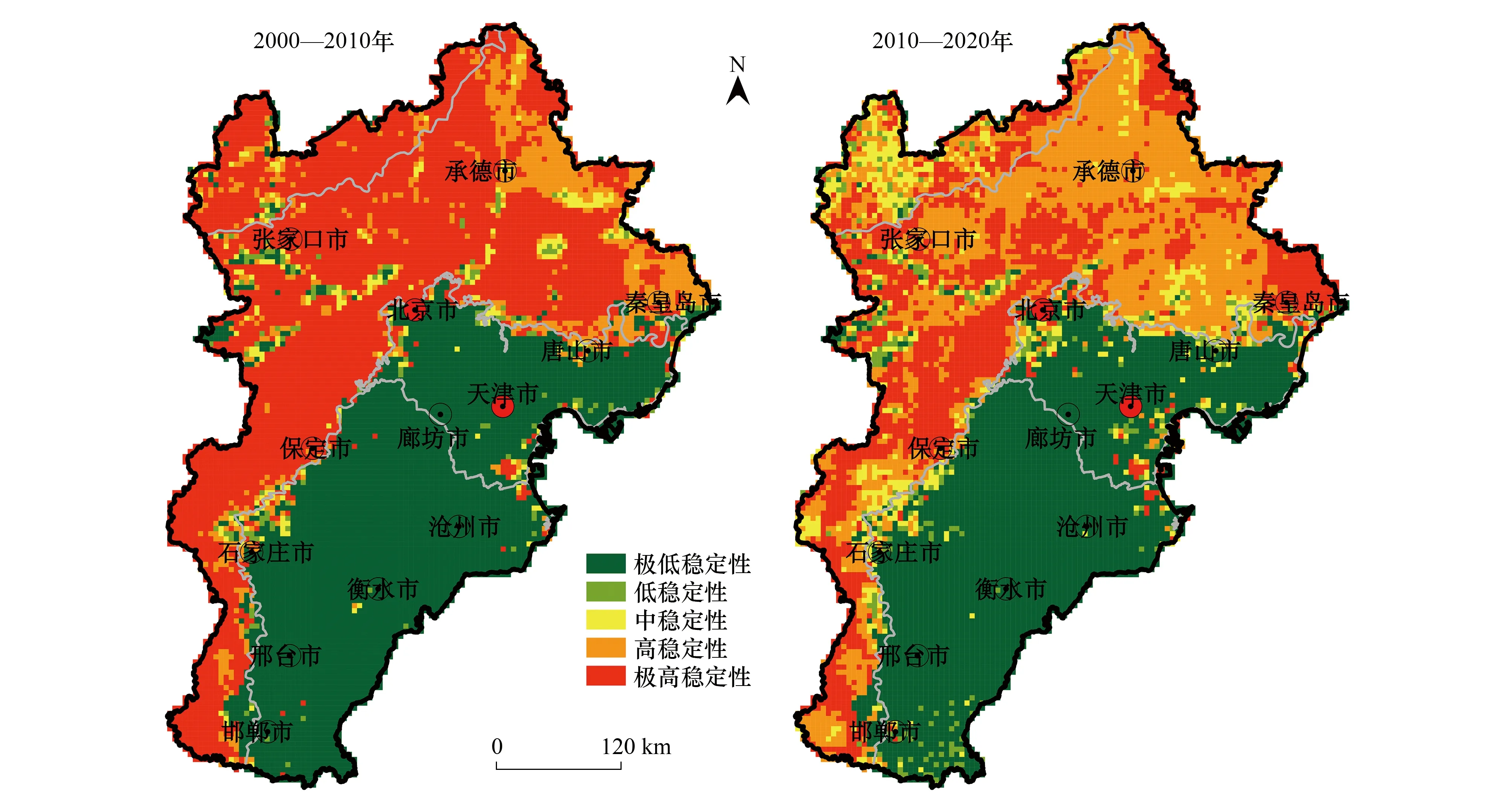

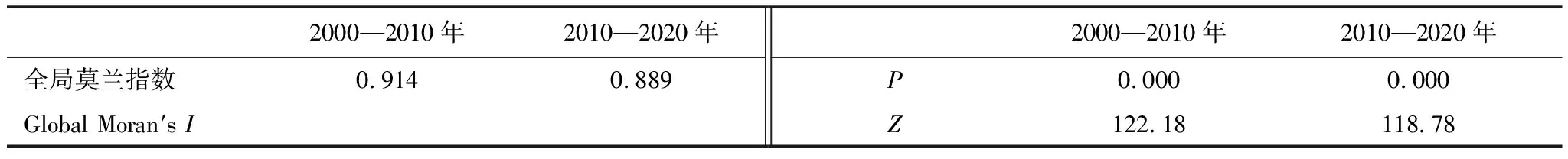

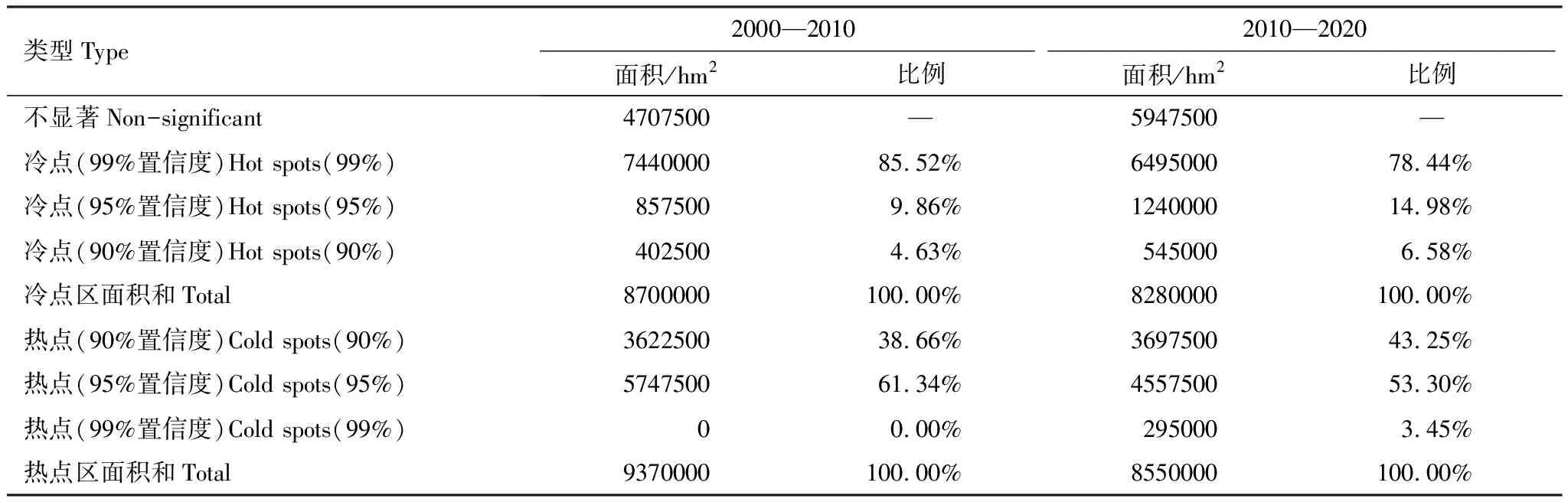

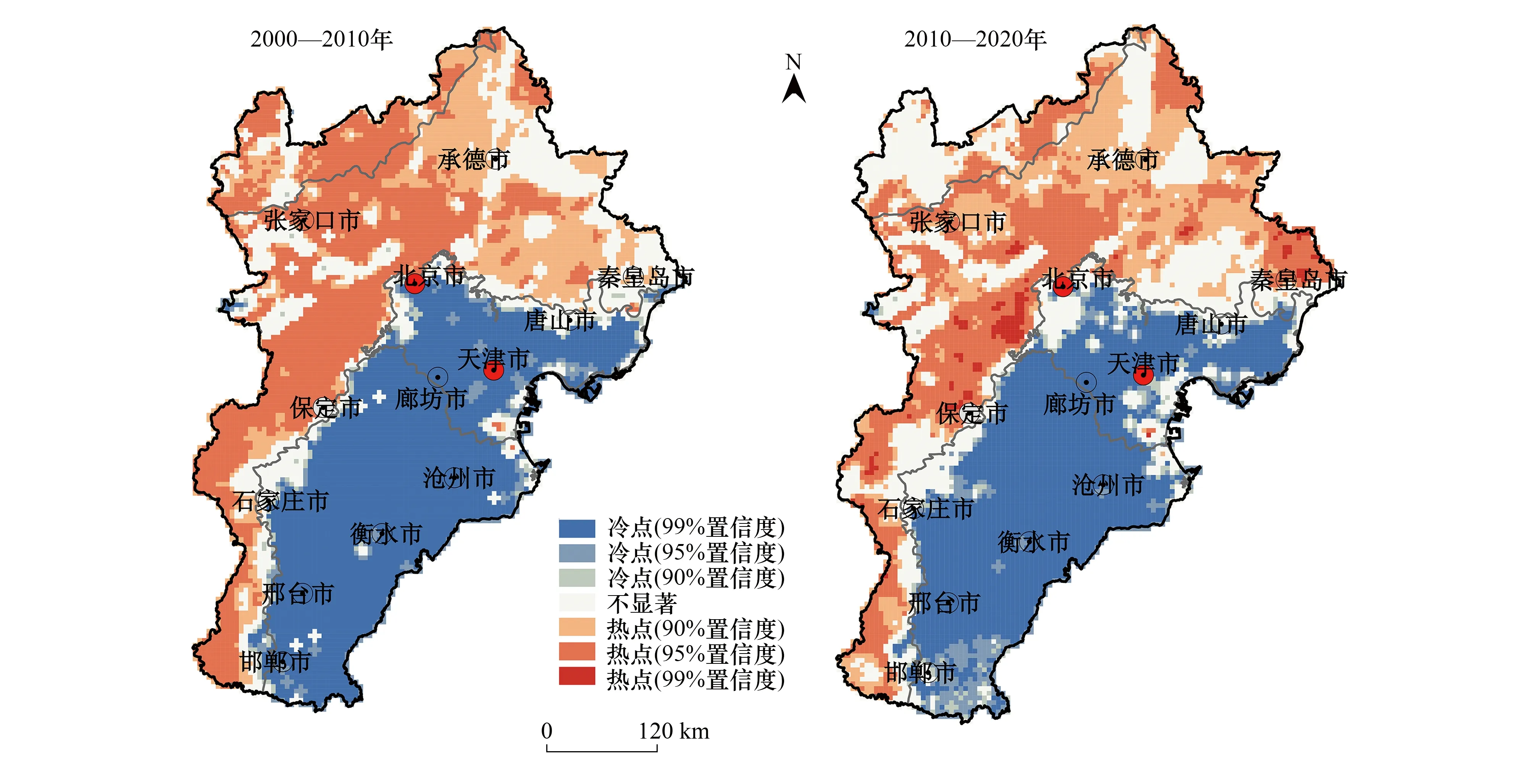

交互探测模块识别不同自变量因子之间的交互作用,即评估因子x1和x2共同作用时是否会增加或减弱对因变量y的解释力。交互探测类型可以划分为双因素增强q(x1∩x2)>Max(q(x1)q(x2)、非线性减弱q(x1∩x2) 2.1.1生态用地总体变化 2000、2010和2020年京津冀地区生态用地空间分布趋势一致(表2),集中在内蒙古草原生态区和燕山-太行山山地林生态区,另有极少量散落于京津唐城市生态区和华北坪区生态区内的东部沿海地带。区域生态用地总量整体先增后降,前期扩增13.46×104hm2,后期缩减5.46×104hm2。生态用地变动主要集中在内蒙古草原生态区,这与该区域内密集的草地覆盖相关,草原生态系统相对森林具有不稳定、食物网简单以及人为干扰性更强等特征,因而区域内的生态用地波动更加突出。各时期生态用地构成变化较小,林地和草地均占据最高比重。各类生态用地转移均以林地和草地的流转最为显著,前期林草动态弱于后期。非生态用地组成变化较生态用地更强,主要体现为耕地的持续缩减与建设用地的持续增长(图2)。 2.1.2稳定性生态用地时空变化 2000—2010和2010—2020年京津冀稳定性生态用地环西北山区聚集,东部海域少量散布(图3)。前期稳定性生态用地总量共计733.83×104hm2,林草地在其中占绝对主导,比例达99.33%,灌木林地和湿地面积比例仅为0.14%和0.52%;后期稳定性生态用地减少至688.71×104hm2,林草面积优势占比高达99.23%,灌木林比重相对上一时段有所降低,湿地则相对增加,但二者面积比重仍不足1%。两时段下稳定性生态用地减少范围均集中在燕山-太行山山地林生态区范围内,该分区是京津冀地区生态用地资源的核心源地,因而必然是生态用地动态发生的重点地区(表3)。 表2 不同分区生态用地组成 图2 2000、2010、2020年用地类型转移Fig.2 Land use type transfer in 2000、2010、2020 表3 不同分区稳定性生态用地组成 图3 2000、2010、2020年稳定性生态用地空间分布Fig.3 Spatial distribution of stable ecological land in 2000、2010、2020 2.2.1生态用地稳定性指数时空动态特征 2000—2010年和2010—2020年京津冀地区生态用地稳定性指数分别为90.85%和83.86%。不同生态分区单元显示在2000—2010年间,内蒙古草原生态区生态用地稳定性指数居高,为92.35%,燕山-太行山山地林生态区次之,京津唐城市生态区最低,为55.26%。2010—2020年间燕山-太行山山地林生态区稳定性指数最高,达85.30%,华北平原生态区最低,为55.13%(表4)。在生态用地内部,不同地类属性的稳定性特征也极大程度上干预着生态效益的稳定发挥,通过京津冀地区各地类属性的稳定性指数统计来看,2000—2010年和2010—2020年均呈现林地稳定性指数>草地>湿地>灌木林地(表5)。 表4 不同分区生态用地稳定性指数 表5 不同类型生态用地稳定性指数 图4 生态用地稳定性指数等级分布Fig.4 Class of ecological land stability index 鉴于空间格局显示评价与后续影响机制研究的数据需求,在全面保证样本量全面足够的基础上,对京津冀地区5km×5km网格单元生态用地稳定性指数空间关系进行系统分析,结果显示,燕山-太行山山地林生态区和内蒙古草原生态区生态用地稳定性潜力更高。为进一步探索生态用地稳定性指数时空分异特征,基于自然断点法划定统一标准实现对不同时期生态用地稳定性分级(图4),分级结果显示(表6)2000—2010年间,极低稳定性和极高稳定性面积占主导比例,分别占比40.76%和44.43%;2010—2020年间极低稳定性面积占比最高,为38.40%,低稳定性、中稳定性、高稳定性和极高稳定性占比分别为3.53%、6.98%、27.44%和23.64%。不同分区生态用地稳定性等级结构显示,京津唐城市生态区和华北平原生态区显示出极低稳定性等级的绝对比例优势特征,燕山-太行山山地林生态区和内蒙古草原生态区在2000—2010年间以极高稳定性面积占主导,在2010—2020年间则呈现高稳定性和极高稳定性面积共同主导。 表6 生态用地稳定性指数等级 2.2.2生态用地稳定性指数空间分异规律 对京津冀生态用地稳定性指数进行空间统计(表7),2000—2010年和2010—2020年生态用地稳定性的全局莫兰指数分别为0.914和0.889,显著性较高,可见京津冀地区生态用地稳定性呈现显著空间自相关,即稳定性高值区和低值区呈聚集分布。 表7 生态用地稳定性指数全局莫兰指数及显著性 为了进一步反映生态用地稳定性的空间集散现象,本文对2000—2010年和2010—2020年生态用地稳定性进行Getis-Ord Gi*热点分析(图5)。空间分异结果显示京津冀生态用地稳定性具有显著的冷热点效应。整体空间分布显示热点区汇集在燕山-太行山山地林生态区和内蒙古草原生态区,冷点区集中在京津唐城市生态区和华北坪区生态区。两个时期生态用地稳定性冷热点空间动态显示,冷点区和热点区面积在2010—2020年均较2000—2010年有所减少,分别缩减42×104hm2和82×104hm2,相对应地非显著地区范围有所扩大,可见生态用地稳定性的聚集效应在相对减弱(表8)。 表8 生态用地稳定性指数冷点/热点 图5 生态用地稳定性指数冷点/热点空间分布Fig.5 Cold spots/hot spots of ecological land stability index 2.3.1影响因素分析 鉴于以往研究理论,本文收集并选取地理因素(高程DEM、坡度SLOPE、坡向ASPECT、地形起伏度LANDFORM、地貌GEOMORPHOLOGY、土壤类型SOIL、水域距离EU_WATER),气候因素(温度TEM、降水PREP),社会经济因素(人口密度POP、国内生产总值GDP、道路密度DE_ROAD、居民点密度DE_SETTLEMEN和景区密度DE_SA)和植被因素(植被净初级生产力NPP、植被质量指数NDVI)共16个变量对生态用地稳定性指数时空异质性的影响强度进行解释探索。为保证所选变量与生态用地稳定性的关联作用,本文通过生态用地稳定性指数与影响因子的皮尔森相关性系数计算剔除与稳定性指数非显著相关的因子,即植被质量指数,最终形成由15个影响因素构成的指标体系(图6)。由于地理探测器模型只能处理分类变量,因而在以极差法对数据进行标准化处理后,通过多种分类方法实验验证,最终选择K-MEANS聚类分析法将所有解释变量离散化为分类变量。 图6 生态用地稳定性指数及其影响因素的相关性验证Fig.6 Correlation of ecological land stability index & influencing factorsST0010:2000—2010年生态用地稳定性指数;ST1020:2010—2020年生态用地稳定性指数;DEM:高程;SLOPE:坡度;ASPECT:坡向;LANDFORM:地形起伏度;GEOMORPHOLOGY:地貌;EU_WATER:水域距离;SOIL:土壤类型;DE_ROAD:道路密度;DE_SETTLEMENT:居民点密度;POP:人口密度;GDP:国内生产总值;TEM:温度;PREP:降水;NDVI:植被质量指数;NPP:植被净初级生产力 图7 生态用地稳定性影响因素因子探测结果Fig.7 Influence of ecological land stability index influencing factors *P<0.05;**P<0.01;q: 探测因子的解释力 本文运用因子探测模块对生态用地稳定性空间分布的驱动因子进行分析(图7),从地形地貌,气候,社会经济,交通和植被方面揭示不同变量对生态用地稳定性指数的影响机制。研究发现2000—2010年和2010—2020年京津冀地区生态用地稳定性对不同环境变量的总体响应趋势趋于一致,整体表现为以高程、坡度、地貌和土壤类型为代表的地理要素对生态用地的解释作用最强,景区密度、人口密度和居民点密度等社会因素影响强度次之,道路密度和植被净初级生产力因素是满足0.05显著水平下影响强度最弱的驱动因子。 生态用地稳定性受到外部因素的多重影响,各影响因素间彼此存在交互关系。从交互探测模块分析结果来看(图8),两两因素交互作用主要表现为双因子增强和非线性增强两种类型。由于地貌和土壤类型要素对生态用地稳定性表现出较强的说服力,因而其与其他因子间的交互作用均表现出极强的解释率,显著突出于其他交互变量组合。 图8 生态用地稳定性影响因素交互探测结果Fig.8 Interaction influence of ecological land stability index influencing factors*P<0.05;**P<0.01 2.3.2影响机制区域差异 不同影响因素的作用强度存在显著空间异质性,同一解释因子对不同区域的生态用地稳定性解释力不同。特别是地理因素表现出较为突出的区域差异,因而本文考虑针对具有显著地理差异的的平原区和山区分别展开驱动机制探索。基于不同生态单元,本文分别对由京津唐城市生态区和华北平原生态区构成的平原区以及由内蒙古草原生态区和燕山-太行山山地林生态区构成的山区进一步探索内部各要素成因与机制。首先同样对各分区进行影响因素的筛选与处理,结果显示平原区范围内地貌因子呈现出显著的非相关性,与坡向、水域距离和降水量因子被统一剔除(图9)。平原区因子探测结果显示,温度因子解释力度最为突出,高程、地形起伏度、人口密度、国内生产总值和景区密度等因子的影响强度同样显著,值得注意的是,前期土壤类型因素的突出影响在后期显著降低。山区范围内各影响因子的相关性分析结果显示出景区密度与降水因子与生态用地稳定性不相关。因子探测结果显示,国内生产总值、人口密度、居民点密度和道路密度等社会经济因素在该区域的解释力度最为显著,地理因子解释强度的优势作用被削弱。 图9 不同分区影响因素与生态用地稳定性指数的相关性验证Fig.9 Correlation of ecological land stability index & influencing factors in different zones 图10 不同分区生态用地稳定性影响因素因子探测结果Fig.10 Influence of ecological land stability index influencing factors in different zones*P<0.05;**P<0.01 不同分区影响因素间的交互作用同样呈现显著差异性(图11),各因素交互类型以双因子增强和非线性增强为主。平原区内景区密度作为解释作用最强的因子之一,在2000—2010年间因子与高程、温度和国内生产总值等因子的交互作用最为突出,2010—2020年间景区密度与温度与高程因子的交互影响同样显著。山区范围内各因子的交互作用重点表现在人口密度、国内生产总值以及居民点密度与其他因子的交互作用。 图11 不同分区生态用地稳定性影响因素交互探测结果Fig.11 Interaction influence of ecological land stability index influencing factors in different zones*P<0.05;**P<0.01 生态用地是区域生态系统服务功能的核心来源,其稳定性概念的提出一定程度上是对区域生态评估与规划建设工作的极大完善。聚焦于此的用地研究着眼于生态用地阶段性变量的空间异质性展开,2000、2010、2020年京津冀地区生态用地非稳定空间主要集中在社会经济更为发达的平原地带(图4),由此也进一步引发对于高度城市化背景下生态用地稳定性建设工作必要性的深入思考。对于以京津冀平原为例的高发展、高能耗、高污染以及高生态需求的城市化地区,内部生态空间规模有限,研究显示京津唐城市生态区和华北坪区生态区内生态用地占比不足5%(表2),然而该地区却承载了近70%的城市人口,随着环境建设的推广以及生态意识的普及,地区生态建设需求日益提升,有限的生态空间与迫切的生态需求矛盾逐渐演化为城市生态发展的瓶颈所在,而稳定性建设是在高度关注与建设用地博弈规律基础上最大限度保障生态用地功能效益的突破口。兼顾数量与空间结构稳定特征的生态用地一方面保证了生态用地自身功能价值的最大化,有效弱化了非生态空间对生态用地功能效益的掠夺;另一方面也顺应了当前城市生态空间规划的建设浪潮,一定程度上避免了单一层面下对相关生态管理问题的忽视,对于全面推进国土空间规划实施与生态红线划定落实以及“三生”空间管控建设等生态工作具有重要意义,也为探索高度社会承载力背景下的生态开发强度研究做出贡献。 测量多尺度景观动态是景观稳定性研究的核心议题[17],缺乏空间或尺度的明确性会导致特定空间稳定性的效益评估变得模棱两可。为充分检验京津冀地区生态用地稳定性的时空异质性特征,本文具体探索稳定性特征最合适和最有意义的分析尺度。在全面保证样本量充足的基础上,选取1km网格、5km网格、10km网格和乡镇街道单元4个候选尺度进行检验,最适宜尺度单元的筛选依据应遵循以下原则:首先前期数据鉴于自身分辨率差异统一调整至1km×1km网格单元,稳定性尺度应在此基础上扩展以保证数据的全面可用性;其次需保证京津冀地区生态用地稳定性空间格局的显著性,不同尺度空间规律明显随着尺度单元尺寸的增加弱化,即尺度单元越大,显著性越低;最后基于地理探测器模型的数据量计算限制,1km网格单元由于其庞大的数据量不满足模型运行范畴,其他尺度单元内的驱动机制探索显示5km网格条件下显著性最高且非显著影响因子最少。综合上述现状多方考量,本文以此作为京津冀地区生态用地稳定性研究的分析尺度,一方面在符合显著性基础上最大限度提升可操作数据的精细水平,另一方面也在一定程度上避免了行政边界范围下相关自然因素准确性的度量失衡。 京津冀地区生态用地稳定性指数具有显著的聚集效应,由前文Getis-Ord Gi*热点分析结果可知(图5),研究区生态用地稳定性热点区集中在山区分布,冷点区聚集在平原区,显然生态用地资源丰富的山区稳定性效益更佳,平原区由于生态用地规模匮乏且稳定性差,因而合理开展冷点区生态用地建设以及维持工作将是后续生态效益稳定提升的关键。同时值得注意的是,2000—2010年和2010—2020年研究区生态用地稳定性非显著区域主要含括环冷热点交汇带沿岸以及天津沿海港湾区一带,参考有关影响因子的地理分布可知,地理要素和社会经济因子在这一区域均存在显著的地区差异及动态波动,一方面,区域地处地貌交接沿线,自然地理要素间的强烈差别驱使生态资源的非稳定分散,具体表现为山地-平原过渡带林草灌木地以及天津沿海湿地间的强烈用地交换;另一方面,严格的行政区划边界强行将不同地势统一界定,也在一定程度上加剧了生态用地稳定性的非显著性,同时我们发现,在生态用地稳定性非显著聚集地所涉及县/区级单元内部,人口及国内生产总值等社会经济要素存在极端交替现象,强烈的社会因素交换必然带来生态空间的被动“活跃”,由此间接加剧区域生态用地稳定性的非显著效应。 由于京津冀地区覆盖山地和平原地势结构,涉及强烈的地形对比,因而地理因素对生态用地稳定性的解释力度更加突出。本文在这一基础上分别对平原和山区内部影响因素的驱动机制进一步分析,结果显示不同分区地理要素作用强度的优势均较研究区整体有所削弱。平原区内,温度与高程、地形起伏度、人口密度、国内生产总值和景区密度等因子的影响强度均作出突出贡献;而在山区社会经济因素的解释力度更为显著,地理因子解释强度进一步弱化(图11)。由平原向山区,自然因素解释率的减弱以及社会因素影响力的突出,一方面是由于平原区作为囊括北京市、天津市重要地区的核心地带,是京津冀地区城市经济与社会发展的重点地区,持续发展的城市化进程及相关社会经济影响对区域内生态效益发挥的指导作用毋庸置疑,同时平原整体地势平缓,以坡度和地形起伏度因子为代表的地理因素仍在该区域扮演着显著的解释角色,因而该范围呈现多因子协同作用的局面,由此后续平原区生态用地稳定性建设工作需建立在此基础上从多方视角综合考虑实施;另一方面,21世纪以来在京津冀协同发展的规划指导下,山区作为生态用地的核心源地,是京津冀重要的生态环境支撑区,承载着生态优先、绿色发展的目标任务,有关部门严格落实生态安全建设工作,持续实施“三北”防护林、京津风沙源治理,退耕还草还林、绿色矿山等系列工程,因此区域内部强烈的人为保护力度远远高于自然要素本身对于生态用地的稳定保障。 在生态用地稳定性影响机制探索中,本文基于植被质量指数(NDVI)和植被净初级生产力(NPP)两因子以促进实现生态用地规模与质量的空间链接,但显然在总体影响因素体系中,植被功能的作用效果并不突出。作为体现生态用地功能价值的重要因子,解析其内在机制同样是探索生态用地景观稳定性特征的重要环节,生态用地空间结构的稳定与否也极大程度上直接作用于生态质量等功能稳定性维持。后续的生态用地稳定性研究中,基于景观功能出发的稳定性探索应是重点关注所在[18],需从时间和空间尺度上着眼于生态功能的稳定性能溢出效应,在空间结构与功能层面实现稳定机制的有效链接。 本研究基于不同时段的生态用地数据基础对生态用地稳定性特征进行统一量化,系统分析其时空变化特征及空间分异规律,并对生态用地稳定性的具体影响因素驱动机制进行探索。研究发现: (1)2000—2010年和2010—2020年京津冀地区稳定性生态用地降低,集中分布在内蒙古草原生态区和燕山-太行山山地林生态区。 (2)2000—2010年和2010—2020年京津冀整体生态用地稳定性指数分别为90.85%和83.86%。不同分区单元生态用地稳定性指数呈现“西北高、东南低”,燕山-太行山山地林生态区和内蒙古草原生态区高于其他区域。不同等级生态用地稳定性指数显示前期极低稳定性和极高稳定性面积占主导,分别占比40.76%和44.43%;后期极低、高和极高稳定性面积共同主导,分别占比38.40%、27.44%和23.64%。生态用地稳定性指数空间聚集特征显示出显著的冷热点效应,热点区域汇集在燕山-太行山山地林生态区和内蒙古草原生态区,冷点区集中在京津唐城市生态区和华北坪区生态区。 (3)影响因素分析显示京津冀地区内部高程、坡度、地貌和土壤类型表现出极高的解释力,地貌类型要素与其他因子的交互作用解释率较强。在平原区范围内,温度因子解释力度最为突出,地理因素(包括高程、地形起伏度因子)和社会经济因素(包括人口密度、国内生产总值和景区密度等因子)也较为显著;景区密度与温度和高程因子的交互影响更显著。山区范围内以国内生产总值、人口密度、居民点密度和道路密度为代表的社会经济因素影响作用更加突出,地理因子解释强度的优势作用被削弱;人口密度、国内生产总值以及居民点密度与其他因子的交互作用更强。2 结果与分析

2.1 稳定性生态用地的时空变化

2.2 生态用地稳定性指数

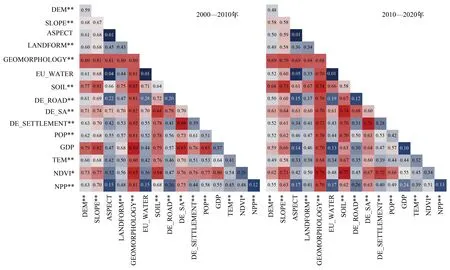

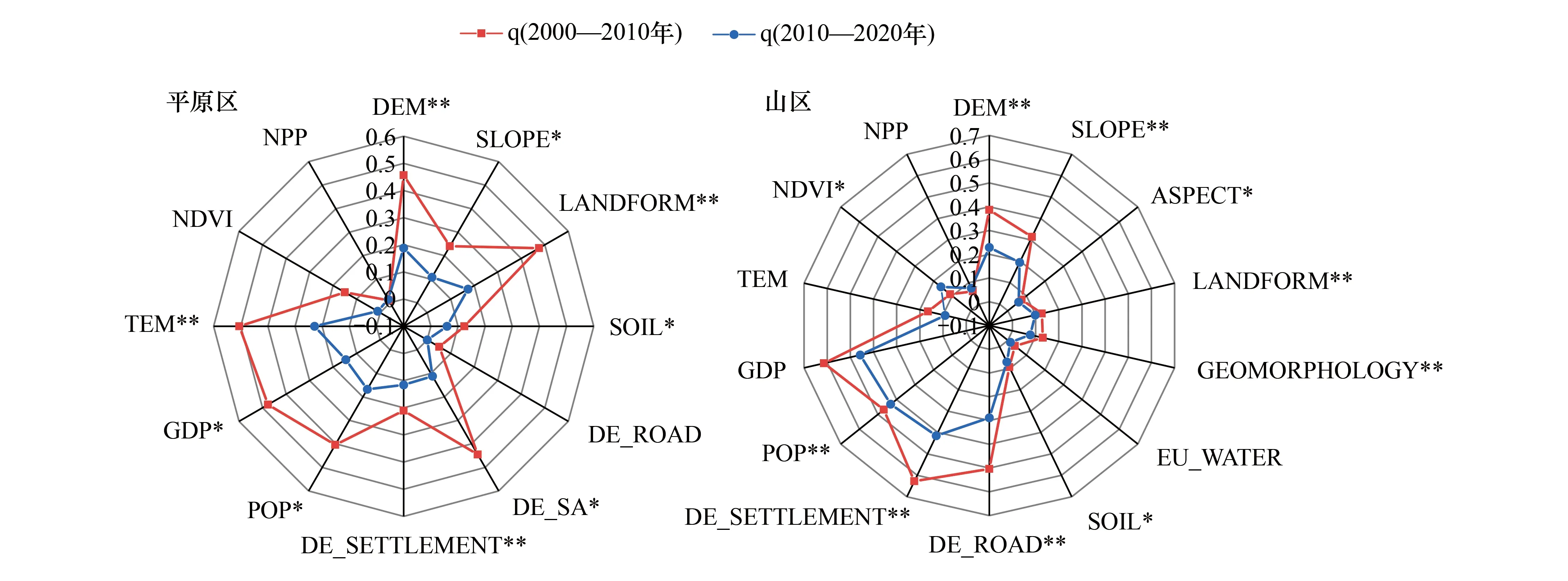

2.3 生态用地稳定性影响因素分析

3 讨论

3.1 保障生态用地稳定是京津冀地区实现生态系统稳定与可持续发展目标的基础工作

3.2 生态用地的尺度效应是稳定性建设工作的必要考量

3.3 生态用地稳定性的聚集效应为后续建设工作开拓思路

3.4 影响因素的区域差异直接干预地区生态建设工作重点

3.5 功能稳定性是后续生态用地稳定性研究的重要突破

4 结论