中国立法语言及其翻译规范化建设的现状与思考*

赵军峰,薛 杰,张文龙

(1.广东外语外贸大学 高级翻译学院 广东 广州 510420;2.贵州医科大学 外国语学院 贵州 贵阳 550025)

提 要 立法语言在法律语言中具有基础性地位。立法语言及其翻译规范与否决定着立法质量的高低,也关乎中国法治形象的国际塑造。考察中国立法语言及其翻译规范化现状可以发现:虽然中国制定了《中华人民共和国立法法》和《立法技术规范(试行)》,立法语言规范工作初见成效,但立法中仍有不少语言问题,规范的体系化、制度化建设有待完善;就翻译规范而言,目前仅有学者提出的若干总体原则,尚无包含具体规则的规范性文件。究其原因,主要是学界相对忽视立法语言相关教学和研究,立法机关也轻视语言在立法技术中的地位。中国立法语言及其翻译规范建设可以借鉴境外比较成熟的规范建设经验。在比较分析境外国家和地区立法技术规范文件的基础上,建议中国进一步完善立法技术规范体系、建设立法翻译标准化术语库,完善立法语言审查制度、健全立法翻译审校制度。

一、引 言

法律与语言在本质上密切联系,语言是法律的外在形式。“法律就是语言,语言之外无法律”(张法连2021:125)。语言在发展过程中不可避免地走向规范化(罗常培,吕叔湘1956),而法律语言作为通用语言的一种功能性变体,更具有规范性这一区别于其他语言变体的显著特点。根据语言在不同法律活动中的运用,法律语言可分为立法语言、司法语言、执法语言等。立法语言是指“立法主体按照一定的规则表述立法意图、设定法律规范、形成规范性法文件的一种专门语言文字,是一定的意志或利益得以表现为成文法或法律规范的专门载体”(周旺生2009:478)。立法语言在法律语言中具有基础性地位(郭龙生2020),这是因为法律的制定是开展其他法律活动的前提。立法语言规范与否直接决定了立法质量的高低,进而影响到普法教育、司法实践以及执法活动的开展。党的十八大报告中提出“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的新十六字方针,确立了新时期中国推进全面依法治国的工作方向和目标。立法语言的规范化是科学立法的内在要求,关系到立法意图的实现和法律制度的运行。

立法语言翻译规范是立法语言规范化工作的重要内容,关乎中国法治故事的国际传播和法治形象的国际塑造。中国历来重视立法文本的对外翻译工作,以便外国了解中国社会主义法律体系的发展进程和法治建设的最新成果。1950年,新中国第一部法律《中华人民共和国婚姻法》颁布后,其英文译本也于同年由外文出版社出版。此后,外文出版社和法律出版社相继出版了多部《中华人民共和国法律汇编》英文译本。近年来,全国人大官方网站持续发布中国最新制定或修订法律的英文译本。标准化、规范化的立法翻译有利于提升中国涉外法治工作水平,有利于推动不同法律制度、法治文化之间的交流互鉴。

二、立法语言翻译规范的内涵

(一)翻译规范的分类

翻译规范研究肇始于20世纪70年代,自以色列学者图里(Toury)将“规范”这一社会学的重要概念引入翻译学研究以来,图里、切斯特曼(Chesterman)、赫曼斯(Hermans)等人都针对翻译规范提出了各自的定义与分类,奠定了翻译规范研究的理论基础。Toury(2012)将翻译规范分为3类:预备规范、初始规范以及操作规范。前两者属于元规范,在宏观层面约束翻译政策和翻译倾向,后者则是微观层面有关具体语言问题的制约(赵宁2001)。Chesterman(1997)根据翻译的产品和过程区分了期待规范和专业规范,专业规范受制于期待规范。专业规范又包括责任规范、交际规范和关系规范。无论是期待规范还是专业规范,都只是针对语言本身的技术规范。除技术规范外,还有社会规范和伦理规范(Bartsch 1987)。

据此,我们认为翻译规范可以按照规范的对象分为译事规范、译者规范、译语规范。译事规范是指宏观的翻译政策和翻译指南,以确定翻译的目标、选材和倾向。译者规范是指翻译人员的适格性,即译者应当具备什么样的能力和资格。译语规范是指译出语和译入语的语言规范,即译文在同时受两种语言规范制约时应当遵循的遣词造句、格式体例等方面的规则。

(二)立法文本翻译规范

就立法文本翻译而言,译事规范主要是明确立法文本翻译的目标和倾向。例如,中国香港地区实行中英双语立法,往往先行草拟一个语言的文本,再制作另一个语言的文本,两个文本同等真确,在法律意义和效果方面完全一致。而中国全国人大英文官方网站的栏目中标明“翻译仅供参考(Translation for Reference Only)”,说明英文文本并无法律效力。在翻译的倾向问题上,有学者认为立法文本翻译应“以原文为中心”,坚持“以我为主”(屈文生2022:11),避免一味地追求“地道”,要通过自我表达彰显法治文化自信。

立法文本的译者规范主要是指对从事立法文本翻译的人员在能力和资格上的要求。中国目前尚无法律翻译资格证书制度,但已制定了一些针对译者能力和职业伦理的行业规范(赵军峰,等2020;赵军峰,薛杰2022),也有学者就法律译者的适格性展开过讨论。宋雷(2007:107)认为法律翻译分为“法定法律翻译”和“学理性法律翻译”。前者对翻译主体的资格有严格限制,译者代表机构或个人从事法律行为,而后者几乎不设任何限制。张法连和马彦峰(2022)指出,法律译者适格性体现在译者身份和译者素质两个方面。立法文本的官方译者代表的是国家,译者自身必须具有坚定的政治立场、强烈的法律意识和过硬的语言能力。

立法文本的译语规范是指原文和译文在语言表达上应当遵循的规则,是本文要探讨的核心问题。立法语言翻译规范包括译出语规范和译入语规范两个方面。译出语规范是指译出国立法技术规范文件中确立的语言规则,或立法过程中形成的有关语言表述的惯例。相比于其他类型的文本,立法文本的译出语规范尤为重要。这是由于立法文本的语言规范性与法律规范性密切相关,不同的语言表述意味着不同的法律意义和效果。因此,立法文本的翻译必须从译出语规范出发,准确理解原文所承载的法律意义。同时,立法文本的翻译也要符合或参考译入语规范,即译入国立法语言的一般规则或惯例,从而达成翻译的既定目标和传播效果。译入语规范的主要来源是译入国立法技术规范文件以及译入语平行文本。哈特曼(Hartmann 1980:37)认为平行文本能够为译者了解背景知识、规范术语表达、把握语言风格提供借鉴。

三、中国立法语言翻译规范现状

(一)译出语规范现状

从新中国成立之初,立法机关就比较重视法律的语言表述问题。1954年,叶圣陶和吕叔湘作为语言专家参与起草了《中华人民共和国宪法》。全国人大及其常委会在立法时也需要经过审议程序,其中就包括对立法语言的审查。20世纪80年代,潘庆云(1987)就从词语、句子、句群3个层面探讨立法语言的规范问题。陈炯(1995:37)认为法律语言具有“主观规定性”,体现着法律的“阶级性”。然而,由于立法技术不完善,直至上世纪末,中国法律中仍存在许多语言失范的问题,主要表现为概念界定不清、条文逻辑冲突、语法错误混乱等问题(宁致远1999;刘大生2000,2001;刘红婴2002)。因此,许多学者(郑全新1999;丁世洁2001;汤啸天2001)开始呼吁推进立法语言的规范化进程。

进入21世纪后,得益于《中华人民共和国立法法》(下文简称《立法法》)的施行和加入世贸组织后的立法需求,中国立法机关越来越重视语言规范问题。2000年,中国正式颁布和实施《立法法》,规定了法律层级、立法权限以及立法程序等内容。但遗憾的是,该法建议稿中原本包含“法的体例”一章,明确规定立法的标题、结构和语言问题,但最终并未被采纳(李步云1998:28)。2002年,语言与法律首届学术研讨会在北京召开,李宇明(2002)提出要建立中国的法律语言学,为提高立法质量和司法水平服务。廖美珍(2008:31)认为立法语言规范包括3个方面的内容:一是什么东西应该写进法律,二是应该用什么样的语言表述写进法律,三是法律语言表述的技术规范问题。

2006年10月,全国人大常委会法工委在京举办座谈会,研讨立法用语规范问题,并于2007年7月设立立法用语规范化专家咨询委员会。此后,全国人大常委会法工委分别于2009年和2011年印发两份《立法技术规范(试行)》,其中包括法律结构规范、法律条文表述规范、法律常用词语规范以及法律修改形式规范。至此,中国立法语言的规范化才初见成效。十多年来,中国立法在科学性、适用性和可操作性方面得到了显著增强,有力促进了中国特色社会主义法律体系的建立和完善。

但是,当前中国立法中仍有不少语言问题存在(杨鹏2021),究其原因还是立法语言规范不够系统和详尽,立法语言的规范化依然任重道远。例如,《立法技术规范(试行)(一)》规定中国法律可设编、章、节,但并未就如何设置编、章、节作具体规定。由此,《中华人民共和国行政诉讼法》虽在条文数量上和《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》相当,但并未和后两者一样设编。又如,《中华人民共和国民法典》(下文简称《民法典》)中同时出现“请求损害赔偿”和“请求赔偿损失”两种表述,此类相同概念表述不一的情况普遍存在。再如,《民法典》第六百二十一条:“当事人约定检验期限的,买受人应当在检验期限内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的,视为标的物的数量或者质量符合约定。”其中后一句意在说明数量和质量均符合约定,因此第二个“或者”的使用并不恰当。

(二)译入语规范现状

就译入语规范而言,中国尚未形成立法翻译规范性文件,但学者们提出了一些法律翻译的总体原则。例如,李克兴和张新红(2006)提出法律翻译要遵循准确性、一致性、清晰简练、专业性以及语言规范化原则。张法连(2009)认为法律翻译应当遵循准确严谨、清晰简明、前后一致、语体规范等4项基本原则。屈文生(2022)专门针对立法文本翻译提出由对等律、同一律和等效律构成的原则体系。然而,上述原则都是较为抽象、笼统的翻译原则,而非立法文本翻译实践中可以直接运用的语言规则。

译入语规范的缺位导致中国立法文本对外翻译中存在诸多不符合上述原则的现象。例如,通过比较《中华人民共和国民法总则》官方英译本(2017)①参见:http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2017-03/15/c_674699.htm。和《民法典》官方英译本(2020)②参见:http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/pdf/civilcodeofthepeoplesrepublicofchina.pdf。可以发现,二者对名词性数、情态动词的处理并不一致。前者倾向于使用复数名词(如all persons … their)以规避第三人称单数的性别问题,或同时使用his/her和himself/herself,而后者多用单数名词(如a person)和单一性别代词(his和himself)。前者在翻译“父母是未成年子女的监护人”中系动词“是”时使用shall be,后者则用are。又如,中国《立法技术规范(试行)(二)》中规定:“引用宪法、法律作为立法依据时,用‘根据’。适用其他法律或者本法的其他条款时,用‘依据’。”“根据”和“依据”具有不同的法学意涵,但就目前全国人大网站公布的中国法律英译本来看,译文并未对二者作区分,甚至连同“依照”“按照”“参照”一起,一律被译为in accordance with,这种做法显然不妥。再如,《民法典》中有“法定代理人”与“法定代表人”两种表述,译文也都作legal representative处理。有关此类词语英译已有多位学者进行过深入探讨(赵军峰,陈卫林2017;蒋开召,刘略昌2019;李长栓2021),本文不再赘述。此外,《中华人民共和国民法总则》英译本和《民法典》英译本分别将“农村承包经营户”译为rural land lease-holding households和rural-land contractual management households,并未保持一致。

由此可见,中国立法语言翻译规范在译出语和译入语两个方面均有待完善。完备的译出语规范是建立健全译入语规范的前提条件。目前,中国大陆地区有关立法技术的规范性文件主要是《立法法》《立法技术规范(试行)》以及部分行政和地方立法规范(朱涛2017),其中的语言规范内容不够系统和全面,约束力有限;而译入语规范工作才刚刚起步,尚未形成规范性文件。

四、境外立法语言规范可借鉴的经验

(一)境外立法技术规范概览

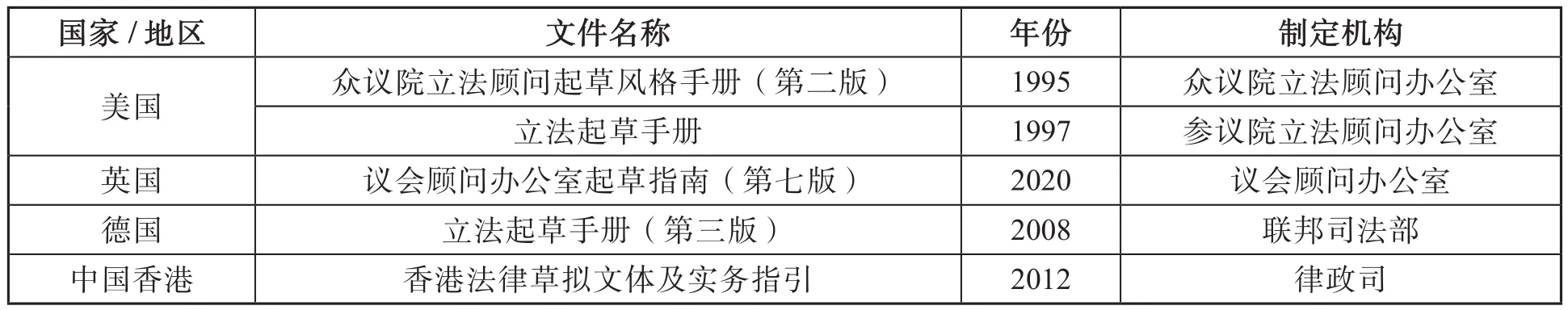

通过考察发现,世界范围内制定立法法的国家和地区并不多,大多都将立法法的内容,尤其是有关立法权限和立法监督的内容,囊括在宪法之中。至于具体的立法技术规范,往往由立法机关制定相应的规范性文件加以说明。下文选取美国、英国、德国以及中国香港四地的立法技术规范文件(见表1)进行对比分析,以期寻找大陆地区立法语言翻译规范建设可以借鉴的经验。

表1 境外立法技术规范文件

20世纪70年代,英语国家掀起了一场简明英语运动,反对政府使用晦涩难懂、烦琐冗余的语言制定官方文件,法律英语首当其冲。在此背景下,1989年,美国众议院立法顾问办公室(Office of the Legal Counsel of the United States House of Representatives)制定了《众议院立法顾问起草风格手册》(House Legislative Counsel’s Manual on Drafting Style),并于1995年进行了修订。①参见:https://legcounsel.house.gov/sites/legcounsel.house.gov/files/documents/draftstyle.pdf。此手册共3个部分,分别就起草风格的基本原则、适用范围以及具体建议做了说明。第三部分具体建议对立法语言制定了较为详尽的规范。1997年,美国参议院立法顾问办公室也制定了《立法起草手册》(Legislative Drafting Manual),②参见:https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/Faculty/SenateOfficeoftheLegislativeCounsel_LegislativeDraftingManual%281997%29.pdf。内容与前者大致相同。在英国,内阁办公厅(Cabinet Office)下设议会顾问办公室(Office of the Parliamentary Counsel),负责起草提交给议会的所有政府法案。该办公室于2010年10月制定了《议会顾问办公室起草指南》(Office of the Parliamentary Counsel: Drafting Guidance),并陆续进行了7次修订,最新版本发布于2020年6月。③参见:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892409/OPC_drafting_guidance_June_2020-1.pdf。该指南包括概述、清晰性、语言风格等13个部分,就起草法案的语言问题做了全面而细致的规范。

为了简化立法语言、优化立法,德国联邦司法部于1991年制定了首版《立法起草手册》(Handbuch der Rechtsförmlichkeit),并分别于1999年和2008年予以修订,①德文版参见:http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF/Themenseiten/RechtssetzungBuerokratieabbau/HandbuchDer-Rechtsfoermlichkeit_deu.pdf?__blob=publicationFile。英文版参见:https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUndBuerokratieabbau/HandbuchDerRechtsfoermlichkeit_eng.pdf?__blob=publicationFile。该手册第二部分专门对立法语言的使用加以规范。中国香港地区实行双语立法制度,政府提出的法例均由律政司负责草拟。为保证法例的草拟使用统一的体例,律政司于2012年发布中英文版本的《香港法律草拟文体及实务指引》(Drafting Legislation in Hong Kong—A Guide to Styles & Practices),②参见:https://www.elegislation.gov.hk/draftingleg。“电子版香港法例”已于2017年2月正式启用,是香港法律当前唯一的官方版本,《香港法律草拟文体及实务指引》中有关发布编订法例的部分有所调整。共有包括浅白语文及无性别色彩草拟方式、拼写及术语、标点符号等内容在内的15个章节。

(二)境外立法语言规范比较分析

通过仔细比较发现,上述4个国家和地区在立法语言规范的内容方面有许多类似之处,但也有各自的特点。总结起来,这些国家和地区的立法技术规范在立法程序、立法结构以及立法语言等方面制定了十分系统而详尽的规则(见表2)。

表2 境外立法技术规范的主要内容

第一,四地都对立法文本的语体风格作了概括性的规范。例如,英国的《议会顾问办公室起草指南》第一部分就是“清晰性”,要求立法语言直截了当,语气温和平缓,使用结构简单、逻辑合理的肯定句和主动句,选择大众熟知、准确具体的词汇。同时,四地的立法语言规范中都包含有关性别中立的内容,要求避免使用含有性别色彩的代词和名词。

第二,在立法的目录结构、标题拟定以及条文编号方面,各国家和地区都制定了详略程度不同的规范。例如,美国参议院较为复杂的法案依次按照Title、Subtitle、Chapter、Subchapter、Part、Subpart、Section、Subsection、Paragraph、Subparagraph、Clause、Subclause、Item、Subitem的层级草拟。每一个Section由定义、一般条款、例外、特殊条款、过渡条款以及生效日期构成。各级标题应当是名词或名词结构,一般用复数名词泛指人或物。美国和德国都在立法时明确某一法案的全称和简称,简称供其他立法引用该法时使用。

第三,功能条款也是各国家和地区立法语言规范共同关注的对象。功能条款主要包括定义条款、过渡条款、引用条款等。就定义条款而言,上述国家和地区立法规范都强调法律概念的单义性。英国将定义分为穷尽性定义和包容性/排他性定义,前者用“意为”(mean)表示,后者用“包括/不包括”(include/exclude)表示。香港制定有《释义及通则条例》,该条例第三条中所列字和词句在所有法例中适用,无需另行定义。关于引用其他法律或文献,四地也有类似但各异的规范。美国《众议院立法顾问起草风格手册》中详细地说明了引用《美国法典》中的成文法条、国际法以及行政法规和条例的规范表达。德国在《立法起草手册》中专门给出了引用欧盟法律的标准格式。

第四,4个国家和地区都用较大篇幅制定常用词语规范。德国在立法中禁止使用外语词汇,并对情态动词、条件从句连词以及逻辑连接词“和”“或”的用法予以规范。英国《议会顾问办公室起草指南》专设第十一部分“词语”,就立法中常用的单词和词组进行说明和辨析。香港规定英文文本中不应再使用abovementioned、hereinafter等古体词,还列出了“现有”“前述”“包括但不限于”等须慎用的字词及语句用法。

最后,四地的立法语言规范中都涉及日期、数字、符号以及标点的规范使用。例如,英国规定数量从1到10使用数词,11及以上使用阿拉伯数字,但表示金额、年龄、刑期时全部使用阿拉伯数字。再如,香港规定了法例起草时应遵循的中英文标点符号规则。

五、中国立法语言翻译规范建设思路

(一)体系化建设

与境外相比,中国大陆地区的立法技术规范在数量和篇幅上都相对较小,规范事项也不够全面,立法语言翻译规范建设要加强体系化、精细化建设。一方面,中国立法语言规范建设可以借鉴境外较为成熟的立法语言规范体系;另一方面,英美德等国家的立法语言规范本身就是中国法律对外翻译应当参考的平行文本。

完善立法技术规范体系。全国人大法工委制定的两份《立法技术规范(试行)》包括法律结构规范、法律条文表述规范、法律常用词语规范以及法律修改形式规范,但规范内容比较简略和笼统。新时期立法工作要把握好粗放型立法和精细型立法之间的平衡,适当遵循“宜细不宜粗”的原则(王起超2021),既要重视不同领域立法中普遍存在的共性问题,也要兼顾各专业领域立法中出现的特殊情况。因此,建议全国人大法工委参考境外立法语言规范体系,持续制定和发布《立法技术规范》,同时着手正式编写结构完整、内容详尽的《立法起草手册》,从立法语言的语体风格、词语选用、格式体例等各个方面完善译出语规范体系。

建设立法翻译标准化术语库。当前,立法文本对外翻译最显著的问题就是术语不一致。因此,建议由官方机构发布统一的立法翻译标准化术语库。术语译名的确定既要充分考虑中国特色,也要参考译入国的惯例。例如,《立法技术规范(试行)(一)》中规定:“‘应当’与‘必须’的含义没有实质区别。法律在表述义务性规范时,一般用‘应当’,不用‘必须’。”但条文中仍然存在“须”字单用的情况。对比英美两国立法语言规范,英国特别强调避免在立法文本中继续使用shall,必要时使用must,而美国却保留shall的用法,所以中国立法文本中的“应当”和“须”译为shall还是must需要明确和统一。再如,立法语言翻译规范应囊括立法结构中有关目录、标题、编号的内容。按照《立法技术规范(试行)(一)》的规定,中国法律的结构依次按照编、章、节、条、款、项、目编排。全国人大的《民法典》官方英译本将编、章、节、条、款、项依次译为Book、Chapter、Section、Article、Paragraph、Subparagraph。此类译法应当以标准化术语的形式确定下来,避免混乱。

(二)制度化建设

目前,中国立法语言翻译规范化工作仍然缺乏制度保障。董晓波(2013:90~91)认为,造成立法语言失范的原因在于学界忽视立法语言相关的教学和研究,立法机关也轻视语言在立法技术中的地位。因此,要推进立法语言翻译规范的制度化、程序化。

完善立法语言审查制度。尽管《立法法》中规定了法律案的审议程序,但并未就语言审查做出制度性规定。全国人大常委会法工委印发的立法技术规范性文件也属于部门工作文件,数量少且是试行,约束力有限。因此,建议再次修改《立法法》,明确吸收法律语言学家参与立法起草工作,并在法律案审议程序中增加语言审查环节,保证立法质量。抑或“制定一部规范立法语言的专门法律”(张建军2010:34),以补充《立法法》中缺少的语言规范内容。

完善立法翻译审校制度。中国法律的对外翻译工作由全国人大常委会法工委组织开展。2019年11月,全国人大常委会法工委正式设立法律英文译审专家委员会,迈出了立法翻译规范化的关键一步。但张法连(2021:128)指出,专家委员会成员均为兼职,资源调配和团队管理仍有较大难度。因此,不仅要聘请法律翻译专家参与立法文本翻译工作,还应增加专家审校环节,并组织专家就重点议题进行集体研讨。同时,应聘请外国法律专家审读译稿,构成多重翻译审校机制,提升立法翻译质量。

六、结 语

法治是良法与善治的有机结合,良法是善治之前提。良法的制定离不开立法语言,立法语言的规范化是提升立法质量的关键所在。建立和完善立法语言翻译规范是法治建设的国际化延伸,是加强涉外法治工作的内在要求。推动立法语言翻译规范的体系化是促进科学立法的重要内容,为立法语言翻译规范建设提供制度保障是健全立法起草、论证、协调、审议、翻译机制的重要举措。目前,中国立法语言翻译规范建设才刚刚起步,与世界上立法语言规范成熟的国家和地区相比仍有很多不足之处。因此,要充分借鉴和吸收境外立法技术规范的有益经验,为统筹推进国内法治和涉外法治提供语言制度保障。