“慈本论”基础上的“良心认识论”

——兼论“立心”对道德教育的基础作用

蔡 昱

(云南财经大学金融研究院,云南 昆明 650221)

现代性带给人类两个根本的伦理困境是道德危机和外在导向的道德所致的人的工具化。具体而言,这种道德危机并不是多一些道德或少一些道德的问题,而是要不要道德的问题。根本上,这场道德危机就扎根于培根和霍布斯等现代性的早期筹划者为人们指定的“自我保存”这一人之本性和根本的行为动机中。然而,他们却没有发现“自我保存”的本质是在“对生存安全感意义上的匮乏的恐惧”(即“生存性恐惧”或“畏死的恐惧”)逼迫下的盲目追逐或盲目屈从[1-4],它既使人失去了可以形成主体间性道德关系的道德的可能性[5-6],也失去了“选择自己的自我”的自由的可能性。现实中,现代人仿佛全然接受了“经济人”假设,即认为不择手段地实现自己利益的最大化是人性自然,这种被认为是人之本性的贪婪,当然也被认为是无法通过自律的道德得到拯救的。这在医疗领域体现为医德的滑坡和医德失范事件的发生。显然,一旦人类被生存性恐惧下狭隘的功利蒙蔽了双眼,忘记了良心和互为目的的真正的爱,丧失了发自内心的情感,就可能失去人性,而这如果发生在传统上被认为是精神高贵并负有净化和影响社会的责任的医生身上,会令人更加难以接受。然而吊诡的是,当这类医德失范的恶性事件被发现时,人们常想到的仅是法律的不完善,医疗管理和监督机制的不健全,却很少考虑医生的良心问题。也就是说,作为仅仅自我保存的经济人,包括医生在内的现代人的良心被认为已事先被喂下了“安眠药”,他们的行为被认为只有通过外在于人的舆论、制度、规则和法律,甚至需要严刑峻法才能限制在安全限阈之内[7]。由此,服从外在于人的道德尺度也便成了现代人的所谓的“道德”。然而,现代性的筹划中,这些外在导向的道德尺度的服务对象为外在于人的社会政治(如霍布斯的政治筹划)、经济(如资本主义的经济筹划)和科技(如培根的科技筹划)的需要,这不可避免地将人工具化;于医疗中,医生的工具化则体现为沦为资本的挣钱机器,进而,医院对“好医生”的评价标准也从治病救人扭曲为“给医院带来更多的效益”。由此可见,无论医德的提升,还是医生的自我实现意义上的自由,都要求内在导向的(即具有本然性的应然性的内在尺度的)自律的,并可以在感性世界中现实化的道德,即需要建立在(具有内在导向的道德尺度并具有道德力量的)作为道德基础的良心之上的道德判断和道德实践,也即良知判断和良知实践。

近代以来的主体性哲学缺乏关于人在感性世界中本真存在的实体论的基础(即“自我真理”,显然,这里的“真理”意指普遍性,即非流变性和非相对性),由此,这种具有内在的普遍的道德尺度,并具有道德力量的“良心”及对它的认识的知识(即“良心认识论”)都是缺失的(下文将有详细论述)。同时,人类历史上曾有过一些关于此种“良心”及对其认识的隐性知识,是人类的思想宝库,但因不究竟而不系统,也不能被大多数人所理解。因此,以普遍性的知识确立系统的“良心认识论”是急需开拓的道德哲学和道德教育的基础领域。本文将在崭新的存在论基础上确认作为道德的价值基础和力量来源,并内蕴了道德判断和道德实践的内在尺度的“良心”,进而,以普遍性的知识确立“良心认识论”,它是作为道德教育的基础和关键环节的“立心”(即认识、激活、增强和扩充“良心”及其功能与表达)的前提和基础。显然,只有以普遍性的知识确立了“良心认识论”,并以之为指导帮助人们激活、强化与扩充良心,才能树立具有独立人格的道德主体,完成西方启蒙未能完成的任务,即要使每个人都成为道德自觉的“主体”。同时,“立心”与外在制度的变革(即外在制度不再制造生存安全感意义上的对匮乏的恐惧)相辅相成,将可以实现对西方现代性的超越,实现真正属人的世界,属人的医疗。

1 阿伦特的疑惑——良知判断的基础和尺度是什么?

阿伦特是二十世纪最伟大的哲学家之一,她曾震惊于二战期间欧洲不同国家和不同的人对纳粹驱逐犹太人的命令的不同反应,即只有少数国家和少数人没有出现反犹主义,甚至主动拯救犹太人,与之相反,大部分国家和大部分人没有提出对反犹主义的抗议,甚至积极配合。进而,正是这些少数的拯救者使她发现即便在文明的黑暗时期,即当时的舆论、制度、规则,甚至法律等道德判断的外在尺度都变得黑白颠倒,仍有少数人保持着分辨善恶的道德判断能力。进而,她认为这些少数人只是根据自己的判断行事的人[8],并由此看到了希望——即便在最黑暗的时期,人类的自由仍是可能的[8]。显然,阿伦特提到的“人们自己的分辨对错的能力”是指人的内在导向的(即具有内在的本然性的应然性的尺度的)道德判断能力,而无关那种盲从于习俗、舆论、旧有的规范和价值观念等的外在尺度的外在导向的道德判断(有趣的是,阿伦特曾以不断变换的“餐桌礼仪”来比喻外在的道德尺度和外在导向的道德判断的流变性和相对性),也就是说,阿伦特提到的道德判断本质上便是“良知判断”,它与人的“选择自己的自我”的独立性和自主性意义上的自由相关联。进而,在《耶路撒冷的艾希曼》一书的“后记”中,阿伦特提出了道德哲学和道德教育中的一个最重要和最基本的问题,即人类当以何辨别是非[8]?也就是说,那种在人类文明的黑暗时期仍能抵抗邪恶的力量的(也即使人独立于恶的外在尺度的)道德判断(即良知判断)的基础和其内在的具有普遍性的尺度是什么?

然而遗憾的是,阿伦特没能就上述问题给出清晰的答案。究其原因,这是她受限于现代性的人性学说的体现,即现代性的人性学说并没有支持她的理论资源。详言之,“良知判断”是人的具有本然性的应然性的内在尺度(显然,内在导向的道德尺度是“作为自由的道德”的基础。缺乏内在导向的道德尺度而造成的人的工具化是当代功利主义伦理学的显著缺陷)和德性力量(显然,这种德性力量是人类历史上的那些道德典范们留给我们的显著印象。缺乏道德力量而造成的“道德无力症”是当代义务论伦理学和美德伦理学的显著缺陷)的道德判断,这意味着具有此种良知判断能力的人是有力量和能力遵循内在于己的本然性的应然性的道德尺度的,也即是具有“选择自己的自我”的力量和能力的在感性世界中本真存在的“存在者”,而非“虚无者”。然而,如前所述,现代性的早期筹划者为人类指定的人性学说是将“自我保存”当作人的本性和行为的根本动机(我们可以将此种自我称为“感性小我”),却没发现“自我保存”本质上是在“生存性恐惧”逼迫下的盲目追逐或盲目屈从[1-4],也就是说,专注于“自我保存”的现代人是已经丧失了“选择自己的自我”的可能性的“虚无者”,他/她使内在导向的道德判断(即良知判断)和道德实践(即良知实践)成了无根之木和无源之水。与此同时,康德建立在实践理性基础上的主体(我们可以称之为“理性大我”)孤独、空虚、无力,由于无法对抗感性的“生存性恐惧”而无法在感性世界中现实化,其实践理性更是走向了自己的反面,非但无法实现康德设想地对感性小我的支配和限制,还成为服务于感性小我的工具,也就是说,纯粹实践理性的主体在感性世界中是虚幻的。阿伦特以感性世界中的“虚无者”或“虚幻者”为理论前提,当然是无法完成对具有独立人格的道德主体(他必须是感性世界中的存在者)才具有的“良知判断”及其尺度的思考。同时可见,只有确立了人在感性世界中的本真存在的实体论的知识(即“自我真理”)后,才能对阿伦特所遗留的问题,即良知判断的基础和尺度进行讨论。

2 “慈本论”的“自我真理”基础上的良心及良知判断的尺度

存在论在哲学中具有基础性的地位,揭示“人如何存在”以及“人何以存在”(也即揭示人的“自我真理”)无论对道德哲学的建构,还是对道德教育都具有重要的基础意义。笔者在《从生命需要看人之存在之谜——我们如何存在与何以存在》[9]一文中尝试解答“人之存在之谜”。具体而言,一方面,上文尝试解答“人如何存在”的问题,得到如下结论:在因果一体的作为人之存在基础的“生-生”的生命需要-生命固有的本真驱动力(即“慈”)-自由自觉的本真的生命实践(即“互慈和创”)中,人之存在、道德与自由得以一体实现,人获得了个体性与整全性的统一和有死性与永恒性的统一。同时,永恒处于当下,表达为与永恒相关的生命意义及其所带来的勇气和力量感所形塑的整全性的人格基础上的精神维度指导下的生命态度、行为和情感方式与生命实践,其根源是内在于生命需要的“生-生”(即一体两面的“自我创生”和“相互/协同创生”)式的生命本真的存在方式这种超越性的结构。由此,揭示了“人如何存在”的问题;另一方面,上文还通过“以超越畏死的恐惧为枢纽的生命面向的翻转”揭示了“人何以存在”的问题。详言之,“生存性恐惧”是人之存在、道德与自由在感性世界中现实化的障碍,也就是说,只有超越或遮挡了“生存性恐惧”(显然,这里的“遮挡”意为使生存性恐惧不升起),人之存在、自由与道德才能在感性世界中一体实现,即人才能从“虚无”跃入“存在”。

综上,笔者在上文中重塑了“人之自然”,即通过揭示人之存在的基础(也即因果一体的“生-生”的生命需要-生命固有的本真驱动力-自由自觉的本真的生命实践)而揭示了人如何存在;进而,重塑了“自然法”,即内在于生命需要和生命固有的本真驱动力中的“生-生”的生命的本真存在方式,它是“生命之道”,也便是“自然法”;同时,还重塑了人之存在的“第一因”,即具有内在自然法之导向的“生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”,它是一种感性世界中的活的力量。显然,上述关于“人之自然”“自然法”和人之存在的“第一因”的知识便是人之“自我真理”。同时,因“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”是人之存在的“第一因”,因此,我们也可将此理论称为“慈本论”。

从上述“慈本论”的“自我真理”出发,我们首先可以确认的是,具有“‘生-生’的自然法”之内在导向的“生命需要-生命固有的本真驱动力”便是人的(作为“具有本然性的应然性的内在尺度,并可在感性世界中现实化的自律的道德”的基础)“良心”,这表现为如下三方面:第一,“生命需要-生命固有的本真驱动力”和内在于它的生命的本真存在方式(即“‘生-生’的自然法”)是人之存在的基础和根据,也便是美德和规范具有真正的价值的基础与根据;其次,内在于“生命需要-生命固有的本真驱动力”的作为生命本真存在方式的“‘生-生’的自然法”为道德行为、道德判断和道德规范提供了内在的本然性的应然性的标准和尺度,这不仅使道德成为自律的和自由的,还以其普遍性驱散了困扰现代人的道德相对主义的迷雾;第二,“生命需要-生命固有的本真驱动力”是一种活的力量,它为人提供了使道德在感性世界中现实化的动力。显然,在确认了“良心”之后,我们便可回答阿伦特所遗留的“人类当以何辨别是非”的问题,即人类的“良知判断”的基础和尺度是什么。具体而言,“良知判断”是一种扎根于良心的,以内在于良心的“‘生-生’的自然法”为尺度的生命情感性判断,如对道德行为可能产生“安宁、和谐与喜悦”等生命情感,对不道德的行为可能产生“不安、不忍、厌恶、羞愧和悔恨”等生命情感。由此可见,良知判断的基础便是作为良心的“生命需要-生命固有的本真驱动力”,其尺度是内在于良心的“‘生-生’的自然法”,它使良知判断具有普遍性。

3 “立心”和“良心认识论”在道德教育中的基础作用

我们已知,“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”是人的具有内在自然法导向的“良心”,它为道德在感性世界中的现实化提供了动力,为良知判断和良知实践提供了本然性的应然性的普遍尺度,为美德和规范提供了价值基础。由此,帮助人们认识、激发、扩充和强化“良心”,即“立心”,是道德教育的前提、基础和关键性的环节之一。也就是说,如果我们的道德教育仅强调帮助学生“用自己的脑袋去思考”、正确使用逻辑思辨工具和方法、理解知性的美德观念与道德规范,却无法帮助他/她们认识、激发和强化“生命需要-生命固有的本真驱动力-良心”这一具有内在自然法导向的活的力量,就会遭遇苏格拉底的“精神接生术”在雅典城的失败。显然,这并不是说“精神接生术”式的和知性的道德教育是不对的或不必要的,与之相反,它们必须且重要,但同时,它们是很不充分的,是缺少“良心”这一道德价值的依据、良知判断的尺度和良知实践的动力的,是缺失“立心”这一道德教育的关键环节的。

显然,帮助人们“立心”的前提是以普遍性的知识确立“良心认识论”。我们已知,西方近代以来的主体性哲学缺乏人在感性世界中本真存在的实体论的知识,由此,此种既具有内在自然法导向又具有道德力量的“良心”和“良心认识论”都是缺失的。同时,人类历史上曾有过一些关于此种良心及其认识的隐性知识,是人类的思想宝库(如发端于孟子,经王阳明达到顶峰的心学思想),但因不究竟而不系统,也不能被大多数人所理解。由此可见,以普遍性的知识确立系统的“良心认识论”是急需开拓的道德教育和道德哲学的基础领域。

4 以普遍性的知识揭示“良心认识论”

这一部分将以普遍性的知识揭示“良心认识论”,包括体认良心的前提条件、良心在感性世界中的表现(即良心之“相”)、“认知性的生命理性谱系”和“立心”的原理。由于这里的“良心”也便是人之存在的“第一因”,因此,这里的“良心认识论”也便是“本体认识论”。

4.1 体认“良心”的前提条件——遮挡或超越“生存性恐惧”

我们已知,“生命需要-生命固有的本真驱动力”便是人之良心,它是内在导向的具有普遍性的良知判断和良知实践的基础和尺度,是可以使它们在感性世界中现实化的活的力量。然而,这里的疑惑是,既然“良心”是一种活的力量,我们在日常生活中就应该可以经常体验到它。显然,这和我们的经验并不相符。

实际上,我们于日常生活中难以体验到“良心”的根本原因在于“生存性恐惧”的遮蔽。正如在之前的系列文章[1-6,9-15]中指出的,“生存安全感意义上的对匮乏的恐惧”(即“生存性恐惧”或“畏死的恐惧”)是人之弱点,如果被它“困”住,便会被封闭于“(盲目追逐生存性安全感意义上的)仅仅为了活着的目的”和“严格的私人性”中。前者表现为盲目追逐匮乏感所指向的对象,或盲目屈从于异化的权威或异化的社会力量,从而失去了“选择自己的自我”的自由能力而成为“萎缩者”;后者表现为对其所有的遭遇都反射性地机械性地用“对小我的有用性”来衡量与歪曲,由此,便既无法通过有效的交流和沟通而与他人形成“生-生”式的道德关系(也即陷入“原子式个体”的封闭状态),又会因“对小我的有用性”的“神秘参与”而仿佛戴上了“哈哈镜”来看世界,即无法在感知和判断中“看”到“真”。同样地,在匮乏感与恐惧感的逼迫下,“对小我的有用性”的“神秘参与”(即以“对小我的有用性”对自己的遭遇进行衡量与歪曲)后产生的以焦虑和恐惧为底色的反射性的机械性的情绪反应也使得人们无法体验到“良心”这种活的力量。

由上可知,“生存性恐惧”是人们可以切入良心这一事实从而产生对良心的觉知和体认的障碍,它也便是道德教育中“立心”的障碍。也就是说,“立心”的前提条件是超越或遮挡“生存性恐惧”而使作为一种活的力量的“生命需要-生命固有的本真驱动力-良心”得以显现。

当然,人们在庸常生活中不能体验到“良心”这种活的力量的另一个原因是“良心”的表现未曾被系统地以普遍性的知识揭示出来。显然,只有当人们了解了“良心”在感性世界中的表现,在体验到“良心”时,它才能被辨认出来。下文中,我们将以普遍性的知识揭示“良心”之表现,显然,相对于被“生存性恐惧”遮蔽的庸常经验,这些表现是“不同者”。

4.2 以普遍性的知识揭示“良心”之“相”——“不同者”

“良心”,即“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”是人之存在的“第一因”,它在感性世界有其表现。为了区别于人在“生存性恐惧”的遮蔽下,即在恐惧感和匮乏感的逼迫下的“虚无”(即存在之异化)在感性世界中的表现,我们将人之存在的“第一因”(即“良心”)和其所推动的“存在者”在感性世界中的表现称为“相”,与之对应,将“生存性恐惧”和其所推动的“虚无者”在感性世界中的表现称为“现象”。显然,在感性世界中,“相”与“现象”是混杂的,但“相”相对于“现象”是“不同者”。由此,通过作为“不同者”的“相”,我们可以辨认“存在者”是否存在,即人之存在的“第一因”(也即“良心”)是否得以在感性世界中显现,或者说,“良心”是否被“生存性恐惧”所遮蔽。

笔者在之前的系列论文[1,9-15]中根据是否受制于“生存性恐惧”而将人之生活境况区分为“片面的生存性境况”和“生命性境况”。其中,“片面的生存性境况”是被“恐惧感”和“匮乏感”封闭于前述的“仅仅为了活着的目的”和“严格的私人性”中的人之异化的状况,也就是说,它所体现的是“生存性恐惧”和其所推动的“虚无者”(即前述作为“原子式个体”的“萎缩者”)在感性世界中的“现象”;与之相反,“生命性境况”是人超越了“生存性恐惧”从而摆脱了匮乏感和恐惧感的人之存在的状态,其中的个体是作为感性世界中的本真存在的“存在者”的“超个体的个体”(也可被称为“跨主体性的个体”[5-6]),这种既具有“选择自己的自我”的自由能力,又具有结成“生-生”式的(即主体间性的)道德关系的道德能力的强壮的个体,也即是具有独立人格的道德主体。也就是说,“生命性境况”所体现的是人之存在的“第一因”(也即“良心”)和其所推动的“存在者”(即“超个体的个体”)在感性世界中的“相”。显然,对人来说,其具体的生活境况是非此即彼的,即以遮挡或超越“生存性恐惧”为枢纽,人或是处于“生命性境况”而使“存在者”显现,或是处于“片面的生存性境况”而使“虚无者”显现。我们可以将上述机制描述为以超越“生存性恐惧”为枢纽的“生命面向的翻转”,即由“虚无”跃入“存在”。

这里需要注意的是,于日常生活中的某些情境下,生存性恐惧会被某些原因遮挡,也会发生生命面向的翻转,此时,我们也会切入“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力”的事实,从而获得对“良心”的体验[9,15]。如在孟子的“乍见孺子入井”的故事中,因“乍见”而“生存性恐惧”尚未升起,因此,救人者在救人时处于“生命性境况”,即“良心”得以显现;当人们被自然的大美和艺术的大美震撼而“忘我”时,或处于极度专注的状态而“忘我”时,生存性恐惧同样未能升起,人们同样切入了“良心”的事实,此时他们所体验的安宁、和谐与喜悦便是“存在者”存在,即“良心”突破遮蔽而显现的有力证明。由此可知,即使在无超越生存性恐惧的自觉的情况下,人也可能在其一生中随着是否受制于“生存性恐惧”而不断变换着生活境况,即不断切入“良心”的事实和对它的体验。

然而,这里的问题是,既然我们在日常生活中是会体验到“良心”的,为什么我们没有发现它?即为什么我们不能辨认它?实际上,人们曾经切入过“良心”事实却不能辨认“良心”的原因是没有关于“良心”的表现(即“相”)的知识,由此,便不能敏感于这些与庸常状态(即被“生存性恐惧”遮蔽的“片面的生存性境况”)中的“现象”不同的“不同者”,由此,即使体验到了“良心”,因不能辨认而将它忽略了。

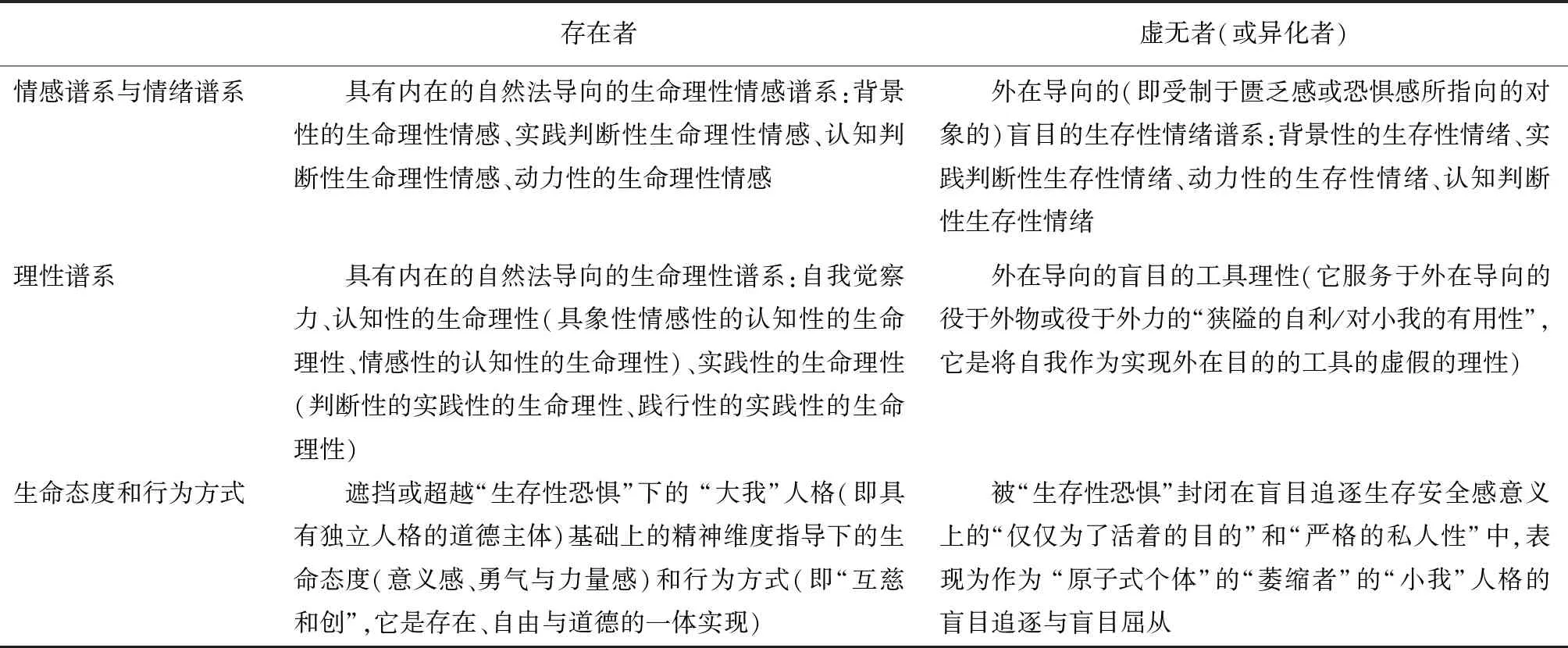

由上可见,给出“良心”的“相”的普遍性的知识是“良心认识论”的重要部分,是作为道德教育的基础和关键环节的“立心”的前提条件。可惜的是,由于没有看到“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”是人之存在的基础和“第一因”[9],同时,它便是人的作为一种活的力量的“良心”,之前的哲学或将“良心”观念化(如康德的知性的善良意志)从而取消了它在感性世界中的“相”;或是仅以隐性知识(如中国传统文化中的天道、本心、心即理、养浩然之气、明明德等)给出包括“相”在内的人之存在的实体论的知识,但无法使大多数人理解;或是如近代以来居于政治和伦理主导地位的自由主义与功利主义一样将内在导向的“良心”丢弃。因此,给出关于“良心”和其“相”的普遍性的知识(即常人可以理解的知识)不仅对推动道德教育具有重要作用,对推进道德哲学体系的重构和发展也有重要的作用。下面,我们将从生命态度和行为方式、情感或情绪模式两个方面讨论感性世界中的人之“存在”之相和“虚无”(即存在之异化)之现象的不同。

4.2.1 生命态度和行为方式的不同

在笔者之前的论文中区分了人的“生命性境况”(即“存在”)与“片面的生存性境况”(即“虚无”)中的人之生命态度和行为方式的不同,也即“相”与“现象”在生命态度和行为方式方面的不同。

具体而言,在“片面的生存性境况”中,人会被“匮乏感”和“恐惧感”封闭在(盲目追逐生存性安全感意义上的)“仅仅为了活着的目的”和“严格的私人性”(即“对小我的有用性”或“狭隘的私利”)中。其中,前者表现为盲目追逐匮乏感所指向之对象,或盲目屈从于异化的社会力量,从而丧失“选择自己的自我”的独立能力而成为“萎缩者”;而“严格的私人性”则表现为失去了相互通达的能力而陷入“原子式个体”的片面的个体性的状态,即对其所遭遇的所有事物,包括他人的言行,都反射性地机械性地用“对生存性小我的有用性/狭隘的私利”来衡量与歪曲,便失去了相互间有效沟通的可能性。由此,这些作为原子式个体的萎缩者既丧失了使自由现实化的能力,也丧失了使道德现实化的能力。总之,“虚无者”被“生存性恐惧”逼迫着盲目追逐或盲目屈从,而这种“役于外物”或“役于外力”的外在导向的“(片面的生存性的)小我”(即作为“原子式个体”的“萎缩者”的)人格便是人之异化(或“生存性恐惧”及其所推动的“虚无者”)所表象的“现象”在生命态度和行为方式上的体现。

与“片面的生存性境况”中的“非存在”所表象的“现象”不同,“生命性境况”中的具有内在的自然法导向的“生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”(即“良心”)和其所推动的“存在者”之“相”则体现为扎根于“良心”(即诚于“良心”)的“大我”人格下的生命态度和行为方式。正如笔者在之前的系列文章[9,15]中所揭示的,在人的“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”中,人实现了个体性和整全性的统一。具体而言,在作为生命的本真存在方式的“‘生-生’的自然法”下,人处于“整体关联”中,而人之“整体关联之在”,即“生-生”在时间和空间两个维度扩展而成的开放的“人类生命共同体”是超越时间的,是永恒的,其中的每一个节点(即每一个人类个体)都可被看作是“永恒的人类生命共同体”的一环,即“潜在的人类生命共同体”。也就是说,人类个体既是个体化的她/他自己,又是“潜在的人类生命共同体”这一“永恒的大我”,即她/他处于个体性与整全性的不可分割的一体两面之中。显然,对于人来说,“我是潜在的人类生命共同体”是可以被自觉认识的,进而,他/她对此的确认会带给他/她与永恒相关的生命意义和由此获得的勇气和力量感所形塑的整全性的人格(即“大我”人格)基础上的精神维度指导下的生命态度和行为方式。进而,此种“大我”人格的行为方式便是“生-生”式的生命实践,在笔者之前的系列文章[3,6,9,11,13,15-16]中将它称为“互慈和创”,即由“慈”推动的人与人之间肯定、成全与扩展双方自我,肯定、成全与扩展双方生命的,协同创生的有意识的生命实践。它既使人获得了“选择自己的自我”意义上的自由的现实化,也获得了道德的现实化,也就是说,这种大我人格便是具有独立人格的道德主体。显然,上述“大我”人格基础上的精神维度指导下的生命态度(它以意义感、自由感、安全感和推开“生存性恐惧”后的勇气和力量感为其特征)和“互慈和创”的生命实践便是“良心”之“相”在生命态度和行为方式上的体现。

4.2.2 内在导向的生命理性情感与外在导向的盲目的生存性情绪

在“生命性境况”中,人之“良心”的“相”还体现为如下四个方面的具有内在自然法导向的情感,因它们内蕴了“生-生”的“自然法”,即具有内在的(互为目的意义上的)道德理性和(选择自己的自我意义上的)自主(理)性,我们可以称之为“生命理性情感”,简称“理性情感”或“生命性情感”。也就是说,“良心”具有如下四个方面的“生命理性情感”式的“言说”方式。具体而言,首先,是背景性的生命理性情感,即扎根于具有内在的“生-生”的自然法导向的“生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”(即“良心”)的安宁感、安全感、喜悦感和和谐感,它们是贯穿于人之存在的情感“底色”;其次,是实践判断性生命理性情感,即扎根于“良心”的,可以以其内在的自然法为尺度而对自己或他人的行为作出善恶判断的情感。如对道德的行为表现出安宁感、和谐感、赞同感和喜悦感,对不道德的行为表现出不安、不忍、不和谐、丑陋感、厌恶感、懊悔和羞耻感等;再次,是认知判断性生命理性情感,即扎根于“良心”的,可以以其内在的自然法为尺度而对自然或艺术等精神作品等作出判断的情感,如面对自然美的安宁感、和谐感和喜悦感,面对不好的作品的焦虑感、不和谐感、厌恶感、不适感和疏离感;最后,是动力性的生命理性情感,即扎根于“良心”的,具有内在的自然法导向的可以推动互慈和创的生命实践(也即道德实践)在感性世界中现实化的情感,如“恻隐”“同情”“不忍做……”或“不忍不做……”等。这里需要注意的是,后三种生命理性情感都是建立在背景性的生命理性情感的情感底色之上的。

与上述四类作为“良心”的“相”的“生命理性情感”相对应,被“生存安全感意义上的对匮乏的恐惧”(即“生存性恐惧”)封闭于“片面的生存性境况”中的“虚无者”具有与之不同的情绪性表象,即情绪“现象”,这体现为如下四个方面的外在导向的(即受制于匮乏感或恐惧感所指向的对象的)盲目的“生存性情绪”。具体而言,首先,是背景性的生存性情绪,即外在导向的(即受制于恐惧感或匮乏感所指向的对象的)以焦虑感、匮乏感、恐惧感和丧失安全感为主的背景性情绪,它们是贯穿于人之“虚无”的情绪“底色”;其次,是实践性判断性的生存性情绪,即对自己或他人的行为进行外在导向的(即受制于恐惧感或匮乏感所指向的对象的)善恶判断时的情绪反应。我们已知,“片面的生存性境况”中的“虚无者”或是反射性地机械性地以“对小我的有用性”为尺度,或是盲从外在的道德尺度而对自己或他人的行为进行判断,进而对所谓的“道德”行为产生占有感下的快适感(即占有性的满足感,其中包括欣喜、狂喜、窃喜、舒适、短暂的安全感等快感,但其情绪底色仍然是焦虑感、恐惧感和匮乏感,且很快被追逐匮乏感指向的其他对象带来的焦虑或痛苦等负面情绪取代),对所谓的“不道德”的行为产生损失感下的怨恨、愤恨或愤怒感、失望和痛苦感、烦闷感、不安感和绝望感等情绪。需要再次提醒的是,这种情绪反应受制于匮乏感所指向的对象或外在的被阿伦特比喻为“餐桌礼仪”的(即未经反思而盲从的)风俗习惯和规则规范,也就是说,这些判断性的情绪都是外在导向的,是无根的和盲目的;再次,是外在导向的(即受制于匮乏感和恐惧感所指向的对象的)动力性的生存性情绪。我们已知,“片面的生存性境况”中的“虚无者”会盲目追逐匮乏感所指向的对象,由此会反射性地机械性地以“对小我的有用性”为尺度来衡量自己的“遭遇”,进而产生由占有的期待或损失感引发的可以推动行动的焦躁或焦虑感、快适感、厌恶、嫉妒、失望、痛苦、烦闷、怨恨与愤恨等情绪;最后,是认知判断性生存性情绪,即对自然或艺术等精神产品做出外在导向的(即受制于恐惧感或匮乏感所指向的对象的)判断的那些情绪,即反射性地机械性地以盲目内化的(即毫无反思的)规范为尺度衡量自然或艺术等精神产品,或反射性地机械性地以“对小我的有用性”为尺度来衡量与歪曲自然或艺术等精神产品,这些情绪包括占有感下的快适感(如对自己门派的作品产生的情绪反应)、丧失感下的嫉妒及因嫉妒而产生的绝望感、痛苦和愤恨感(如对非自己门派的作品产生的情绪反应)、盲目内化的规范评判下的无动于衷的无聊感与冷漠感等。这里需要注意的是,后三种情绪都是建立在焦虑感、匮乏感、恐惧感和失去安全感的情绪底色之上的。

综上,因扎根于“‘生-生’的生命需要-生命固有的本真驱动力(‘慈’)”,生命理性情感是相较于被(生存性恐惧遮蔽的)庸常状态中的盲目的生存性情绪的“不同者”,其特征表现为:第一,如前所述,生命理性情感是理性的(既包括道德理性,也包括自主理性),由此,它是感性和理性的统一;第二,由于内蕴了“生-生”的自然法,生命性情感是自由性与道德性的统一;第三,由于以人类共同的超越性的自然法为内在尺度,因此,生命理性情感是具有超越性的普遍性的情感,进而,根据它们所作的判断也是具有普遍性的,是自爱与公正的统一。

4.3 认知性的生命理性谱系

我们已经了解了作为良心的“相”的生命理性情感的谱系,它们可以被看作是“良心”或“生命需要”的“言说”,此种情感性的“言说”方式决定了认识良心所需要的理性与传统的纯粹理性和工具理性全然不同,作为区分,我们称之为“认知性的生命理性”。认知性的生命理性是一个谱系,包括自我觉察力、自我觉察力之上的“具象性情感性的认知性生命理性”和“情感性的认知性生命理性”,在对良心的认识过程中,它们是相互配合的。

具体而言,首先,是自我觉察力,即保持对生命理性情感和生存性情绪的觉知,它对于感性世界中的人之存在的敞开和良心的认识具有基础性的作用。具体而言,一方面,保持对生命理性情感的觉察力才能激活具有内在自然法导向的情感性的生命理性谱系(它不仅包括认知性的,还包括实践性的。后者与本文相关度不大,因此不再赘述);另一方面,保持对生存性情绪的觉察力有助于打断盲目的行为方式,进而为生命理性得以运用,从而使人回归“选择自己的自我”的自主性和自由,即回归存在(也即“为其所是”)创造条件。总之,自我觉察力是生命理性得以运用的基础和前提。

其次,是“具象性情感性的认知性生命理性”,它体现为三种能力,即建立在“具象性情感性的抽象能力”(显然,这种抽象与不具有感性特征的与定义联系在一起的“纯粹抽象”不同,它是感性具体与抽象的结合)之上的“艺术性的创造能力”(也可称为“具象性情感性的价值创造或凝固能力”)、 “艺术性的判断能力”(也可称为“具象性情感性的价值判断能力”)、“艺术性的理解能力”(也可称为“具象性情感性的价值融解能力”)。需要注意的是,这里所谓的“艺术性”是指具象性或意象性,比通常理解的“艺术”范围更广,如针对抗疫中的“最美逆行者”所进行的叙事虽然不属于通常认为的“艺术”,但也是具象性的和意象性的,因此,我们也称之为“艺术性的”;再如,中国古典的哲学经典(如《庄子》)通常也是文学作品,但习惯上并不将它们归于艺术,这里,我们可以称之为“艺术性的原初哲学”。其中,“艺术性的创造能力”是指将觉察到的具有内在自然法导向的生命理性情感以具象性情感性的抽象能力凝结成具有内在自然法之导向的音乐、美术、诗歌、小说、叙事、艺术性的原初哲学等的具象性的情感性的艺术性作品的能力。这里需要注意的是,因这些艺术性作品具有内在的自然法导向,因此,真正的艺术是具生命理性的,即它是感性和理性的统一,而并非仅仅是感性的或非理性的。同时,真正的艺术性作品表达的必然是具有内在自然法之导向的具象性或意象性的价值观念,是“良心-生命需要”的“言说”,而不是“片面的生存性需要”的表达;“艺术性的判断能力”是指依据生命理性情感所内含的“生-生的自然法”对艺术性作品进行鉴别和判断的能力。显然,相较于以“对小我的有用性”为中介的感知判断(即“感知为……”判断)[5],这种以自然法为尺度的“艺术性判断”是具有普遍性的;“艺术性的理解能力”则是指从“具象性情感性抽象”而成的艺术性作品中直觉或捕捉到生命性情感和价值的能力,即捕捉到“良心-生命需要”的“言说”的能力。

再次,是“情感性的认知性的生命理性”,它体现为三种能力,即建立在“情感性的抽象能力” (而非纯粹抽象)之上的“情感性的原初哲学创造能力”(也可称为“情感性的价值创造或凝固能力”)、“情感性的原初哲学判断能力”(也可称为“情感性的价值判断能力”)和“情感性的原初哲学理解能力”(也可称为“情感性的价值融解能力”)。具体而言,第一,是“情感性的原初哲学创造能力”,它是将觉察(这里既可能是对“良心-生命需要”的“言说”的直接的觉察,也可能是对艺术性作品中的意象性情感性抽象后的“良知-生命需要”的“言说”的觉察)到的具有内在自然法导向的生命性情感以情感性的抽象能力凝结成具有内在自然法之导向的情感性的价值观念的能力,这是原初哲学家(如巴门尼德和苏格拉底)所具有的一种“情感性的价值凝固能力”。显然,在这些原初哲学家那里,价值观念是和丰沛的具内在自然法导向的情感和力量联系在一起的。如苏格拉底就声称自己从小就可以听到向他说话的内在的声音,他称之为“daimon”(神灵),这是希腊语中对一个干预自然和人类生活的非人格化的神的称呼[17]。在“慈本论”的“自我真理”的视角下,我们可以合理推测,苏格拉底内心的声音便是他觉知到的作为一种活的力量的“生命需要-良心”的“言说”,因此,苏格拉底在与雅典人的对话中虽然努力通过逻辑分析这种纯粹抽象而思考一些已有的模糊概念,但在他自己那里,这些概念却是与他所谓的“神灵”赋予的情感和力量联系在一起的;第二,是“情感性的原初哲学判断能力”,是指依据生命理性情感所内含的自然法对情感性的原初哲学作品进行判断的能力;第三,是“情感性的原初哲学理解能力”,它是指从“情感性抽象”而成的情感性的原初哲学作品中觉知和捕捉到具有内在自然法之导向的生命性情感和价值的能力。

表1 存在者与虚无者的不同

这里需要注意的是,中国传统文化中的哲学经典经常也是文学作品,也就是说,中国传统哲学是通过具象性情感性的认知性生命理性和情感性的认知性生命理性进行表达的,即它们是艺术性的原初哲学或情感性的原初哲学。

显然,上述 “具象性的情感性的认知性生命理性”和“情感性的认知性生命理性”都超越了以“理性和情感之割裂”为前提的西方理性主义和情感主义,即实现了情感和理性的统一。同时,由于扎根于具内在自然法导向的人之“生命需要-生命固有的本真驱动力-良心”,它们也完全不同于西方哲学中的纯粹理性(即剥离了情感的无力的理智)和工具理性(它服务于外在导向的役于外物或役于外力的“狭隘的自利/对小我的有用性”,它是将自我作为实现外在目的的工具的虚假的理性)。与此同时,我们可以发现,西方纯粹理性基础上的理性主义所持的纯粹抽象的价值概念只是艺术性或情感性的原初哲学中的具有内在自然法导向的意象性或情感性价值“干枯”之后的体现,它们既因缺乏价值根基而表现为无根性、形式化和支离化,也因无力而无法弥补知与行之间的裂隙。

4.4 “立心”的原理

我们已知,“良心”(也即作为人之存在的“第一因”的“生命需要-生命固有的本真驱动力”)一方面表达为具内在自然法导向的生命理性情感,另一方面表达为在对此种情感的自我觉察基础上的生命理性。由于各种生命理性情感和生命理性具有共同的根基,即内蕴着“‘生-生’的自然法”的“良心”,因此,它们具有普遍性和相互促进性。

具体而言,一方面,各种生命理性情感和生命理性都以内在于“良心”的人类共同的“‘生-生’的自然法”为尺度和导向,因此,它们并非是因人而异的,而是具有普遍性的;另一方面,因各种生命理性情感和生命理性都扎根于“良心”,因此,它们是相互促进的,即激发和强化任何一种生命理性情感或生命理性都可以通过激发和强化作为其基础的“良心”,进而激发和强化其他的生命理性情感和生命理性。如通过觉察在自然大美中体验的安宁喜悦的生命理性情感,便可以激活和强化“良心”(即“生命需要-生命固有的本真驱动”),进而激发和强化认知判断性的生命理性(如艺术鉴赏能力)、实践判断性的生命理性(如道德判断能力)和动力性的生命理性情感(如作为道德实践的动力的同情)等其他的生命理性和生命理性情感。总而言之,正是各种生命理性情感和生命理性所具有的普遍性和相互促进性使得认知、激活、扩充与强化良心及其功能与表达,即“立心”成为可能。

综上,“立心”是道德教育的基础和关键环节,进而,通过上述“良心认识论”,我们已知“立心”的前提条件是:①创造“生存性恐惧”被遮挡或超越从而可以切入“良心”之事实的机会;②确认关于“良心”在情感、人格、生命态度和行为方式等方面的“相”的普遍性的知识,即以大多数人可以理解的知识确认(那些相较于被困于“生存性恐惧”的“虚无者”所表象的“现象”的)“不同者”,从而使得人们在切入“良心”的事实时可以辨认对“良心”的体验和辨认“存在者”的存在;③保持自我觉察力以激活具内在“自然法”导向的生命理性谱系和切断盲目的行为方式。与此同时,“立心”的原理在于生命理性情感和生命性理性的普遍性和相互促进性。在此基础上,我们便可以讨论医德教育中的“立心”的可能路径了,它与外在制度的变革(即不制造生存性恐惧的外在制度)相辅相成,将使医德状况彻底改观。关于“立心”的可能路径,我们将另篇探讨。