稠油油藏蒸汽驱中后期剩余油分布特征及提高采收率方式研究

石兰香,李秀峦,王宏远,罗池辉,刘鹏程

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.提高采收率国家重点实验室,北京 100083;3.中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010;4.中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000;5.中国地质大学(北京) 能源学院,北京 100083)

0 引 言

目前,我国稠油蒸汽驱开发已基本进入中后期,面临产量低、油汽比低、含水高的特点[1-6],如何提高蒸汽驱中后期开发效果,是当前工作的重点内容。大量研究结果表明,通过注入多介质(CO2、N2、烟道气、泡沫、尿素等)辅助蒸汽驱,可以改善蒸汽驱开发效果[7-18]。席长丰等人针对新疆油田蒸汽驱中后期开发油藏,开展了CO2辅助蒸汽驱的室内实验和矿场应用效果分析[7]。研究结果表明,调整射孔并结合注入CO2辅助后,实现了乳化降黏和重力泄油,大幅度提高了蒸汽驱的采收率和油汽比。刘慧卿等人利用室内驱替实验[12],认为蒸汽驱时注入烟道气可以提高井底蒸汽干度、辅助降黏并实现混相驱的效果。Liu等人通过室内实验和数值模拟研究指出[13],蒸汽泡沫驱可以通过改善流体流度,提高波及效率,从而提高蒸汽驱开发效果。

室内实验研究、数值模拟以及现场试验结果表明,在注蒸汽开发过程中注入尿素(CO(NH2)2)可以降低油水界面张力、降低原油黏度,显著改善蒸汽波及体积和驱油效率,从而提高蒸汽驱采收率[16-19]。相对于其它多介质辅助蒸汽驱,尿素辅助蒸汽驱具有多重优势:(1)可以以固体或者液体状态运输,运输方便;(2)在地下分解,减少对井筒腐蚀的影响;(3)分解生成的CO2起到了CO2辅助汽驱的效果;(4)分解生成的NH3和水变成OH-和NH4+,OH-与高酸值稠油就地生成表面活性剂;(5)氨水能和稠油中的环烷酸、长链脂肪酸发生化学反应,生成具有表面活性的皂类物质,也具有乳化降黏作用。

本文以国内稠油油藏为基础,利用数值模拟研究方法,研究了不同稠油油藏的蒸汽驱开发规律、剩余油分布特征,明确了影响蒸汽驱开发效果的主控因素,并提出了提高采收率的方式,可为现场提供有效指导。

1 典型稠油油藏数值模拟模型

我国采用蒸汽驱方式开发的稠油油藏主要分布在新疆油田和辽河油田。新疆油田蒸汽驱油藏埋深较浅,以小于600 m为主,为浅层稠油油藏。辽河油田蒸汽驱油藏埋深较大,主要以600~1 300 m为主,为中深层稠油油藏。本次研究以新疆油田的某蒸汽驱区块及辽河油田的某蒸汽驱区块的实际油藏参数为例(表1),结合现场实际操作参数,建立了浅层稠油及中深层稠油油藏蒸汽驱典型地质模型,以反九点直井汽驱井网为基础,模拟蒸汽吞吐13个周期后转蒸汽驱情况下,不同稠油油藏蒸汽驱的开发规律及蒸汽驱中后期的剩余油分布特征。

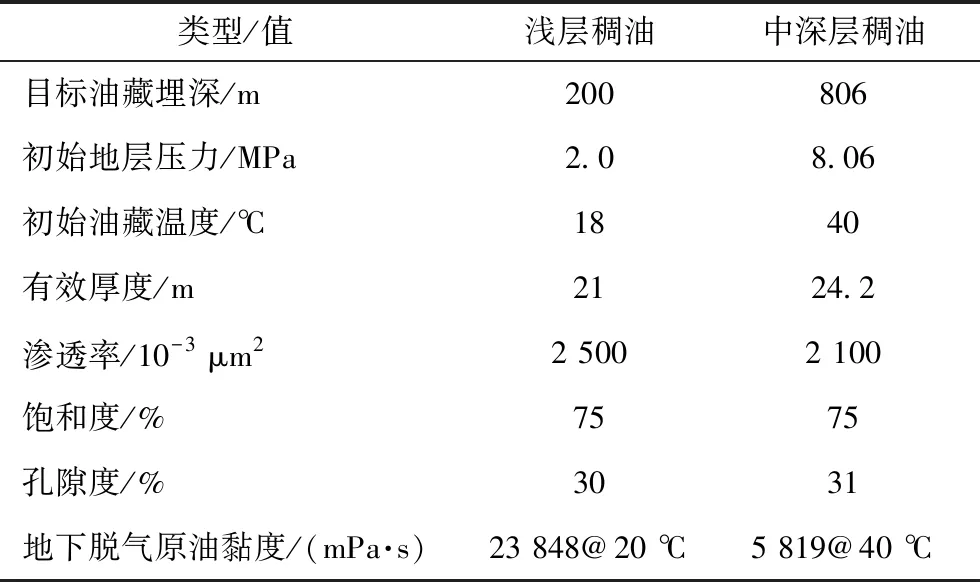

表1 模拟区块油藏参数表

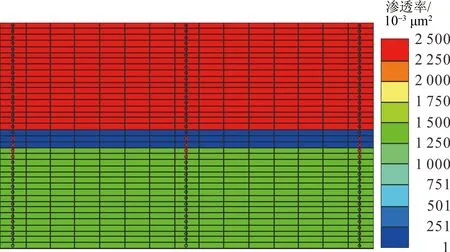

图1 浅层稠油油藏数值模拟渗透率剖面Fig.1 Vertical permeability profile of the shallow heavy oil reservoir by numerical simulation

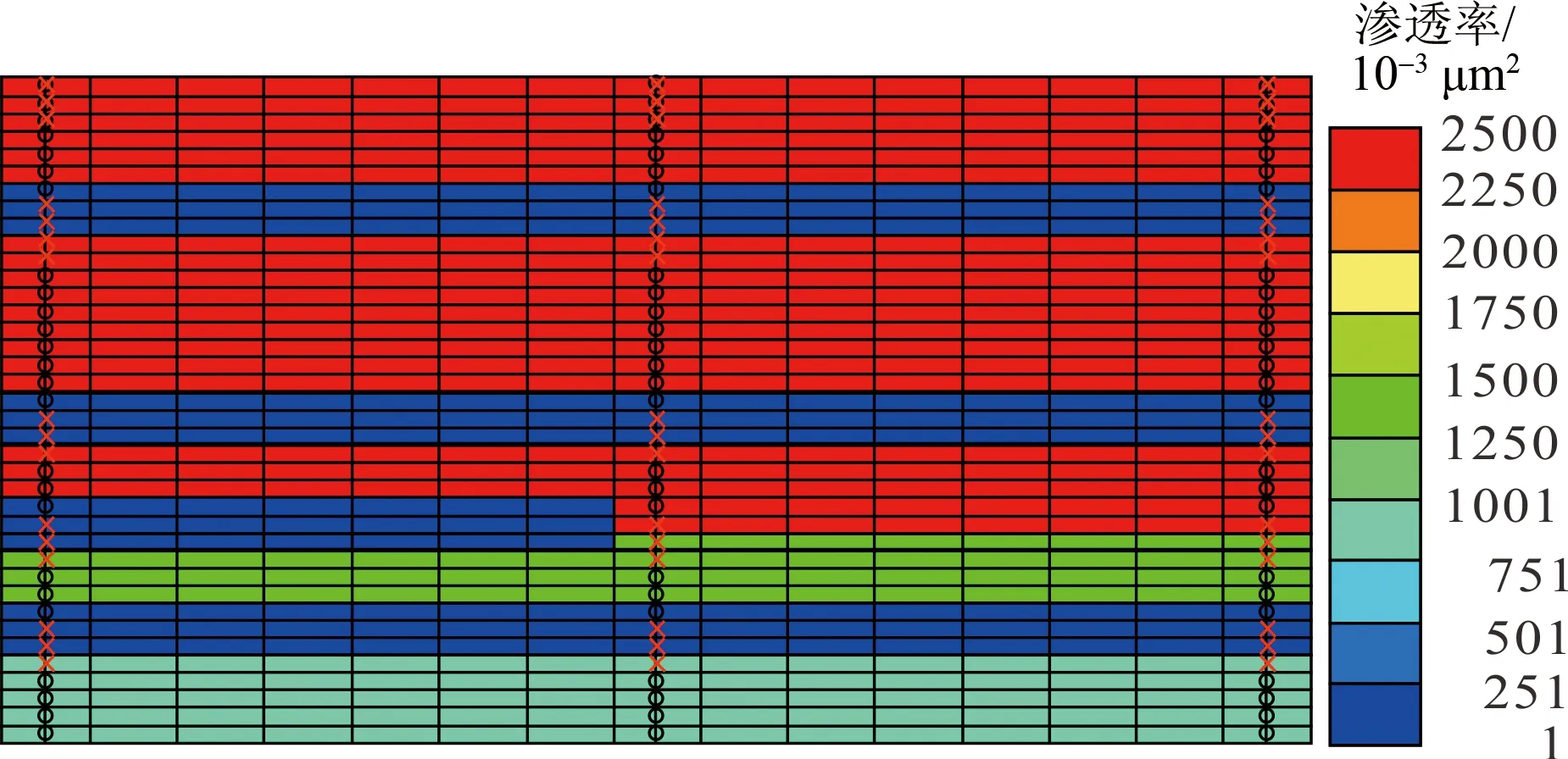

图2 中深层稠油油藏数值模拟渗透率剖面Fig.2 Vertical permeability profile of the medium-deep heavy oil reservoir by numerical simulation

图1和图2分别为浅层稠油油藏和中深层稠油油藏的渗透率剖面。浅层稠油油藏含2个油层,层间发育厚度大约为3 m的物性夹层将两个油层完全分隔开;中深层稠油油藏含5个油层、4个夹层,夹层厚度约为3 m,其中第3个夹层不完全分隔,仅覆盖一半井距。

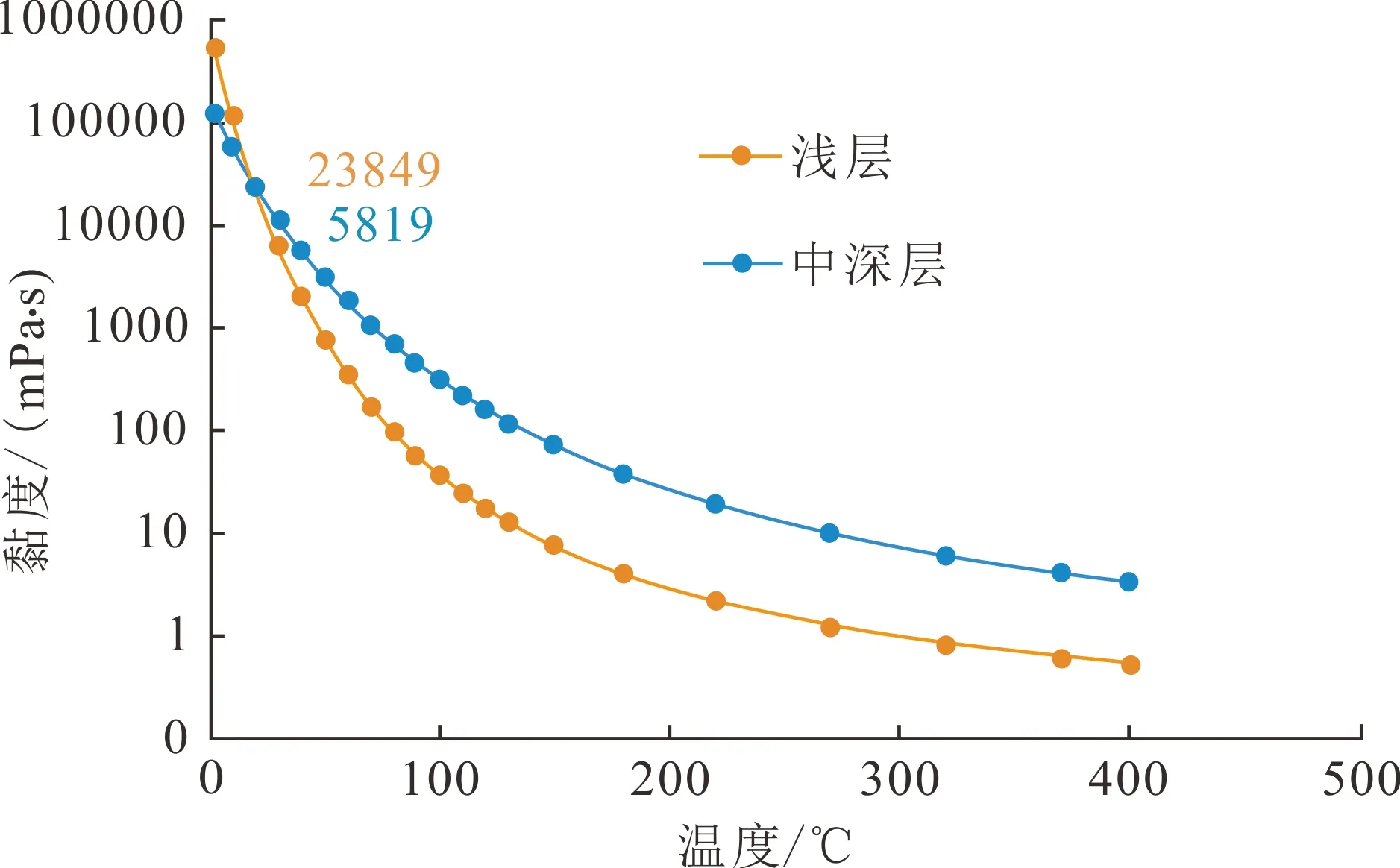

图3为不同稠油油藏的原油黏度与温度变化曲线。其中,浅层稠油油藏的初始地层温度为20 ℃,原油黏度为23 849 mPa·s;深层稠油油藏初始地层温度为40 ℃,原油黏度为5 919 mPa·s。无论是浅层稠油还是中深层稠油,都表现出黏温敏感的特征,即温度升高之后,黏度明显下降。对于浅层稠油,温度升高至200 ℃之后,其黏度降至4.8 mPa·s;对于中深层稠油,温度升高至200 ℃之后,其黏度降至26.7 mPa·s。

图3 不同稠油油藏原油黏度曲线Fig.3 Oil viscosity vs. temperature curve for the different heavy oil reservoirs

2 蒸汽驱开发规律

根据蒸汽驱的特征,可以把蒸汽驱开发大致分成4个阶段[20-22]。热连通阶段:先通过蒸汽吞吐建立井间的热连通,随着吞吐周期增加,地层压力逐渐降低,周期累产油量或周期日产油量逐渐下降,含水率上升;驱替阶段:中间井转变为连续注汽井,其余井转变为连续生产井(针对面积井网),在驱替压力的作用下,压力先增大,然后相对稳定;产量逐渐上升,直至相对稳定,油汽比也相对较高、较稳定;突破阶段:受蒸汽超覆或高渗优势通道影响,蒸汽在油层顶部或高渗通道带优先突破,在该层段内驱替压力下降,导致整体产量下降、油汽比下降、含水率上升;剥蚀阶段:蒸汽突破之后继续汽驱,由于驱替压力较小,驱替产量有限,蒸汽反复冲洗已波及区,剥蚀已波及区的剩余油,表现出产量低、含水率高、油汽比低的特点。突破和剥蚀阶段为蒸汽驱的中后期阶段。

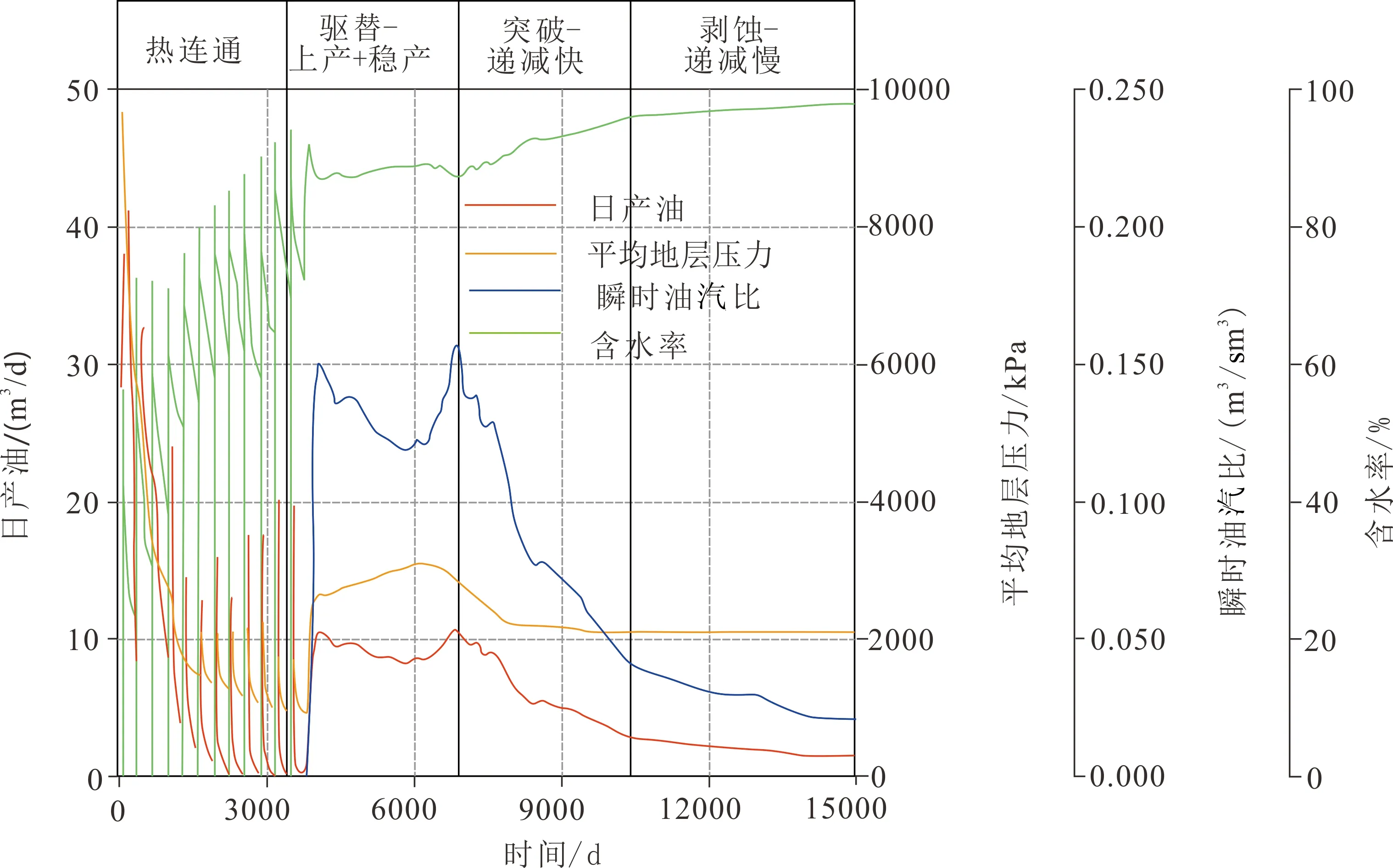

图4和图5分别为中深层、浅层稠油油藏蒸汽驱生产全过程开发动态曲线。两类油藏的生产指标变化规律类似,且与蒸汽驱的开发规律一致。蒸汽驱阶段日产油变化规律为:转蒸汽驱之后产量迅速上升,然后保持相对高产、稳产的状态;蒸汽突破之后产量迅速下降,递减率大;最后进入剥蚀阶段,产量继续降低,但递减率较前一阶段低。地层压力变化规律为:转汽驱之后压力迅速上升,然后保持相对稳定;汽驱突破之后地层压力迅速下降,然后保持相对稳定。含水率变化规律为:驱替阶段含水率相对低且较稳定;突破之后含水率迅速上升,剥蚀阶段缓慢上升。瞬时油汽比变化规律为:驱替阶段油汽比较高,突破之后油汽比迅速下降,剥蚀阶段下降速度变缓。

图4 中深层稠油油藏蒸汽驱生产全过程生产指标变化曲线Fig.4 Production indicator variation curve throughout the steam flooding process in the medium-deep heavy oil reservoirs

图5 浅层稠油蒸汽驱生产全过程生产指标变化曲线Fig.5 Production indicator variation curve throughout the steam flooding process in the shallow heavy oil reservoirs

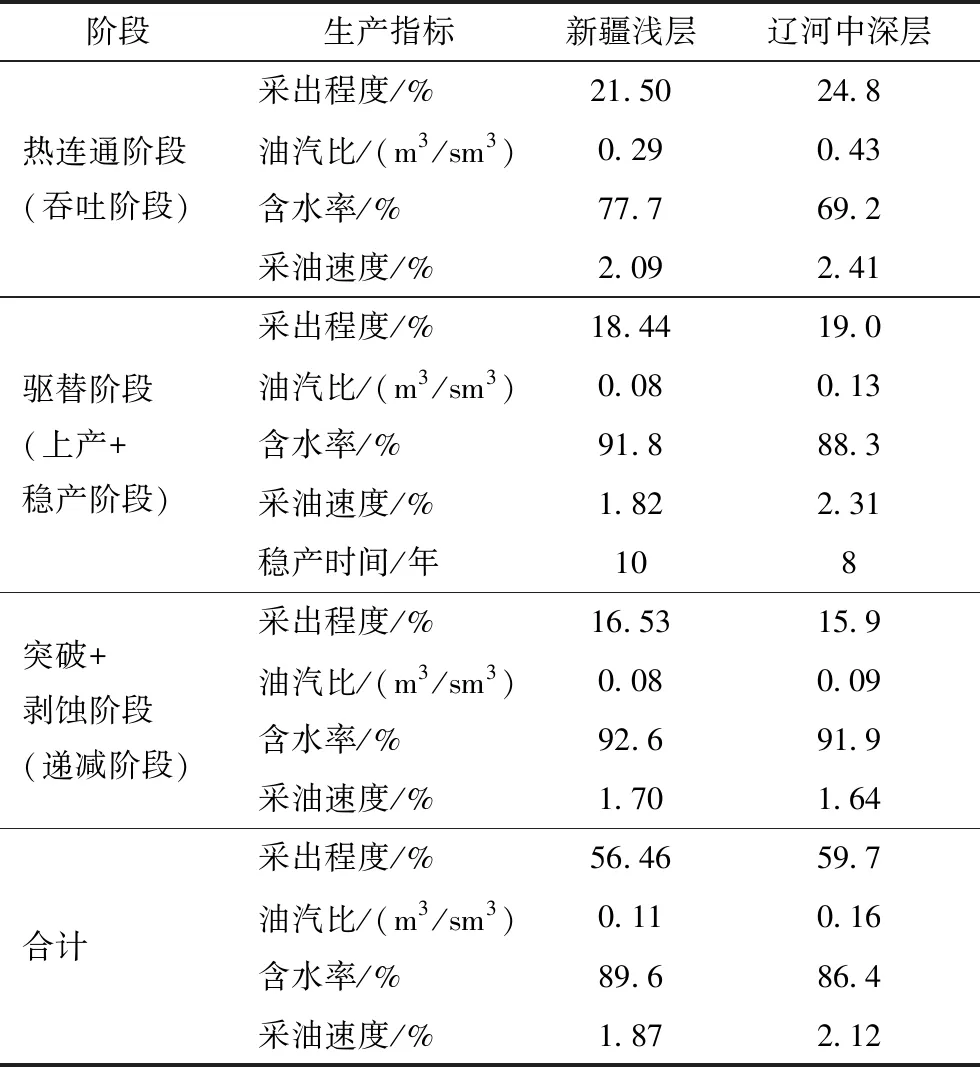

对比不同生产阶段的生产指标来看(表2),中深层稠油与浅层稠油油藏蒸汽驱指标变化规律基本一致,稳产阶段生产效果好,油汽比高,含水率低;稳产阶段结束后,采出程度均已达到40%以上;突破和阶段也是汽驱开发的重要阶段,阶段采出程度高(可达15%以上),但是该阶段油汽比明显降低,表明蒸汽热效率明显降低。

3 剩余油分布特征

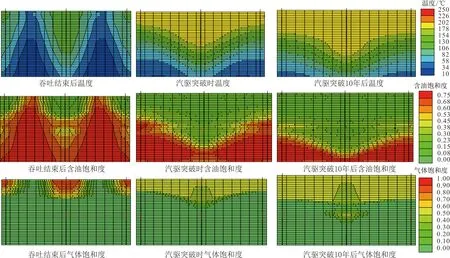

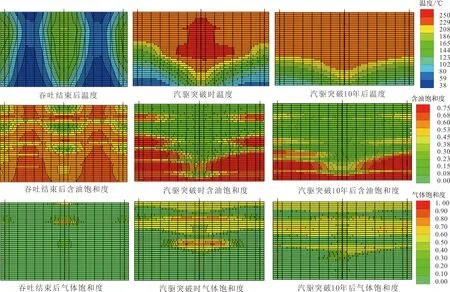

图6为浅层稠油油藏蒸汽驱开发的不同阶段的过注汽井的温度、含油饱和度、气体饱和度纵向剖面图。整体来看,受蒸汽超覆作用影响,表现出明显的垂向动用差异特征,即油层上部动用程度高,剩余油饱和度低,油层下部动用程度低,剩余油饱和度高。吞吐结束后(转驱前的热连通阶段),油层温度低,剩余油饱和度较大,且纵向上主要分布在油层的下部3/4左右的厚度范围内;蒸汽腔在油层上部发育,且相互独立;汽驱突破时(驱替阶段结束后),油层温度相对于吞吐阶段已明显上升,且井间已经热连通,下部油层温度也大幅度上升,剩余油饱和度大范围下降;上部油层温度高,蒸汽腔相互连通,形成一个整体的蒸汽腔,剩余油主要分布在下部1/2左右的厚度范围内。蒸汽突破之后,继续汽驱10年,下部油层温度进一步升高,剩余油饱和度继续降低,剩余油主要分布在油层的下部1/3左右的厚度范围内。剥蚀阶段的蒸汽波及范围逐渐增大并向下扩展;但在下部油层内,蒸汽腔仅在以注汽井为中心的径向1/3左右井距范围内横向扩展,蒸汽波及范围有限。蒸汽突破后继续汽驱,以剥蚀上部油层为主,这是造成该开发阶段油汽比低的主要原因。

表2 不同蒸汽驱油藏阶段生产指标对比

图6 浅层稠油油藏不同生产阶段温度、含油饱和度以及气体饱和度纵向剖面Fig.6 Vertical profiles of the temperature, oil saturation and gas saturation of the shallow heavy oil reservoir in the different steam flooding stages

图7为中深层稠油油藏蒸汽驱开发的不同阶段的过注汽井的温度、含油饱和度和气体饱和度纵向剖面图。整体来看,中深层稠油油藏蒸汽驱不同阶段的温度、含油饱和度和气体饱和度的纵向分布特征与浅层稠油油藏蒸汽驱的特征相似,仍然表现出上部油层温度高、剩余油饱和度低、蒸汽波及范围大的特点。但由于中深层蒸汽驱油藏的开发层数较多,隔夹层较发育,纵向非均质性较强,在一定程度下减缓了气体超覆的影响,纵向上的差异有所减小。下部油层蒸汽驱扩展范围有所增大,且垂向上发育多个独立蒸汽腔。

图7 中深层稠油油藏不同生产阶段温度、含油饱和度以及气体饱和度纵向剖面Fig.7 Vertical profiles of the temperature, oil saturation and gas saturation of the medium-deep heavy oil reservoir in the different steam flooding stages

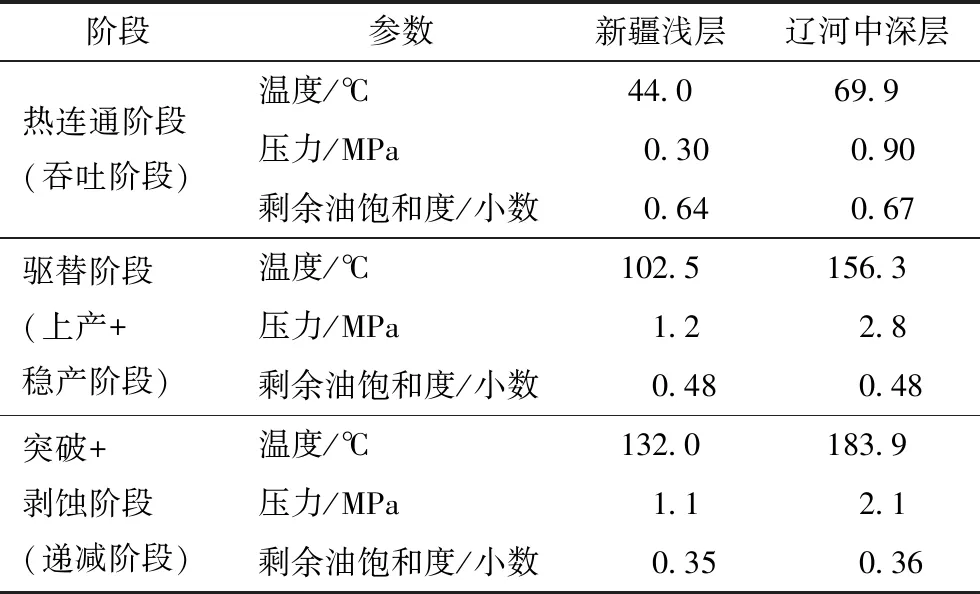

表3为统计的不同油藏在蒸汽驱开发不同阶段的平均剩余油饱和度、温度,以及地层压力。可以发现,吞吐结束后(转汽驱之前),相对于初始油藏压力,地层压力均大幅度降低,符合转蒸汽驱的条件[1]。浅层稠油油藏由于初始油藏温度、压力较低,吞吐结束时的温度、压力也较低。相对于新疆浅层蒸汽驱油藏,辽河中深层蒸汽驱油藏的油层厚度较大,转驱前的剩余油饱和度略高于浅层油藏。转汽驱之后,辽河中深层蒸汽驱操作压力较大(~3 MPa),蒸汽温度较高,因此稳产、突破以及剥蚀阶段的温度和压力均高于新疆浅层蒸汽驱的温度和压力。但是经过长时间蒸汽驱替之后,稳产阶段结束时,油层平均剩余油饱和度已基本一致。

表3 不同蒸汽驱油藏阶段温度、压力、饱和度对比

4 主控因素分析

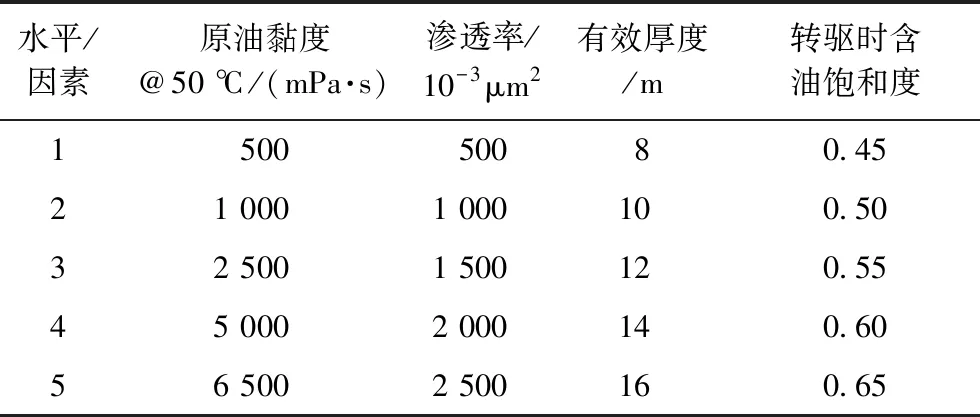

以新疆稠油油田、辽河稠油油田实际油藏参数、注采参数为依据,建立数值模拟模型,利用正交试验方法,研究4个参数(50 ℃条件下脱气原油黏度、渗透率、有效厚度、转驱时平均含油饱和度)综合作用下,影响蒸汽驱采收率(剩余油)的主控因素。表4为正交实验方案设计表,每个参数设计5个水平,共25个方案,基本包含了新疆、辽河稠油蒸汽驱油藏参数范围。

表4 正交试验方案设计表(L45(25))

以瞬时油汽比0.12 m3/sm3作为截止条件,统计不同方案下的最终采收率,并按照正交试验分析方法,确定影响最终采收率的主控因素,结果见表5。主控因素排序为:转驱时含油饱和度>渗透率>有效厚度>原油黏度;转驱时含油饱和度越大,采收率越高;油层渗透率越大,采收率越高;有效厚度越大,采收率越高;原油黏度越低,采收率越高。

表5 正交实验统计结果表——最终采收率(%)

因此,在热连通后,尽早转蒸汽驱有利于提高蒸汽驱采收率;油层物性越好(渗透率、厚度),原油黏度越低,蒸汽驱最终采收率越高。

5 现场应用

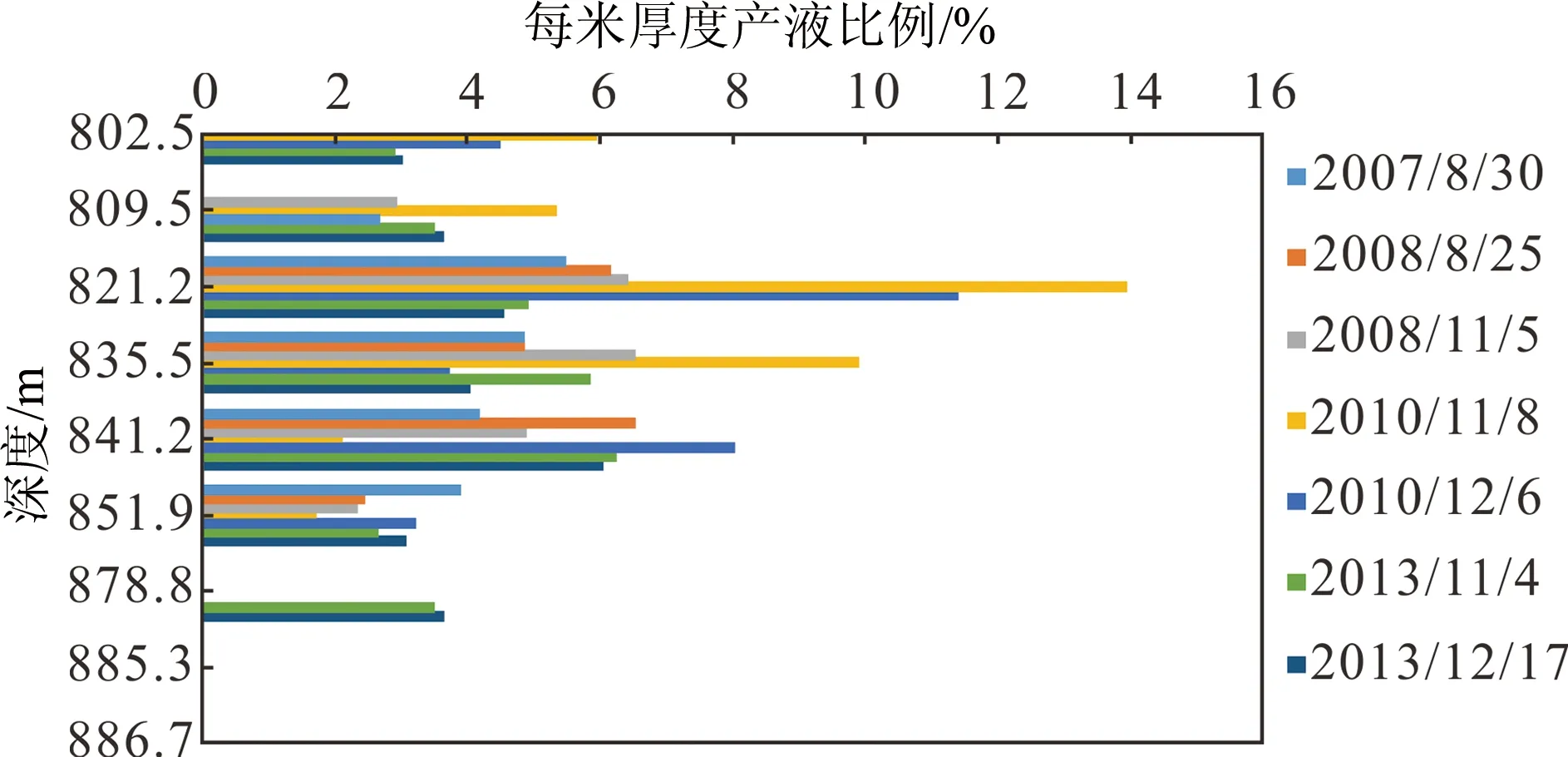

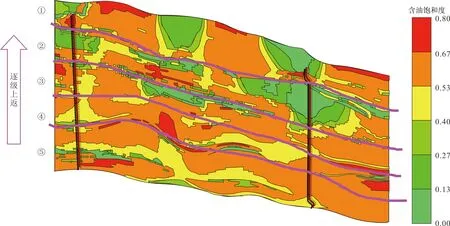

以辽河油田某中深层蒸汽驱油藏为目标区块,研究了提高蒸汽驱中后期采收率的方式和效果。该区块为多层开发的蒸汽驱油藏,目前处于蒸汽突破后的剥蚀阶段(开发中后期),采出程度已达42.9%。从生产井的产液剖面数据来看,如图8所示,垂向上呈现分段动用特征,上部油层采液强度较大,动用程度较高。进一步从数值模拟计算的目前含油饱和度分布剖面图可以看出,如图9所示,目标区块油层剩余油饱和度较大(平均剩余油饱和度为0.43),尤其是中下部,剩余潜力仍然较大。

图8 典型生产井产液剖面Fig.8 Typical production profile of producing wells

图9 目标区垂向剩余油饱和度剖面Fig.9 Vertical profile of the residual oil saturation in the target block

本次研究采用封堵上部油层,先开发最下方油层,再逐层上返的方式,减缓蒸汽超覆的影响,提高下方油层的蒸汽波及系数;另外,再结合使用多介质复合驱,以提高驱油效率,进而提高采收率。

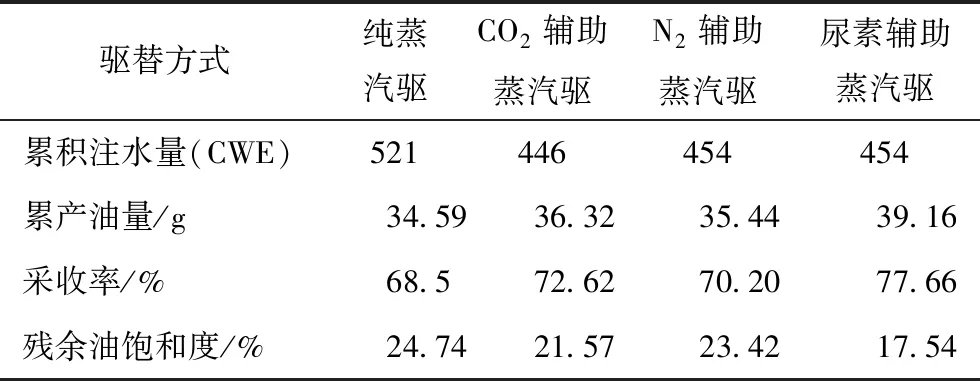

以该区块的油藏及流体参数为基础,开展纯蒸汽驱及N2、CO2及尿素复合蒸汽驱一维驱替实验。每个实验保持总注入量不变,用CO2、N2或尿素替代15%的蒸汽。实验结果显示(表6),用N2、CO2及尿素进行多介质复合驱,在减少15%的蒸汽用量的情况下,累产油量和采收率都有一定程度的改善;尤其是尿素和CO2辅助蒸汽驱,采收率分别提高9.16%和4.12%,N2增产效果不十分明显。

表6 多介质复合蒸汽驱效果实验结果对比(砂岩油藏@200℃)

在室内实验的基础上,进一步开展数值模拟研究。在蒸汽驱稳产阶段结束后(在本模拟中,开发第6 757天),井组采出程度达到43.72%。在此基础上,模拟对比了继续笼统汽驱、逐层上返蒸汽驱、逐层上返的基础上CO2辅助蒸汽驱、逐层上返的基础上尿素辅助蒸汽驱共4种情况的开发效果。对于逐层上返的方案,在目前蒸汽驱的基础上,先封堵上部油层,首先开发最下面的一段(⑤号层位),然后再依次射开上方的各段(①-④号层位),开采上部层位时,下方已射孔井段不封堵,继续注入和采出。

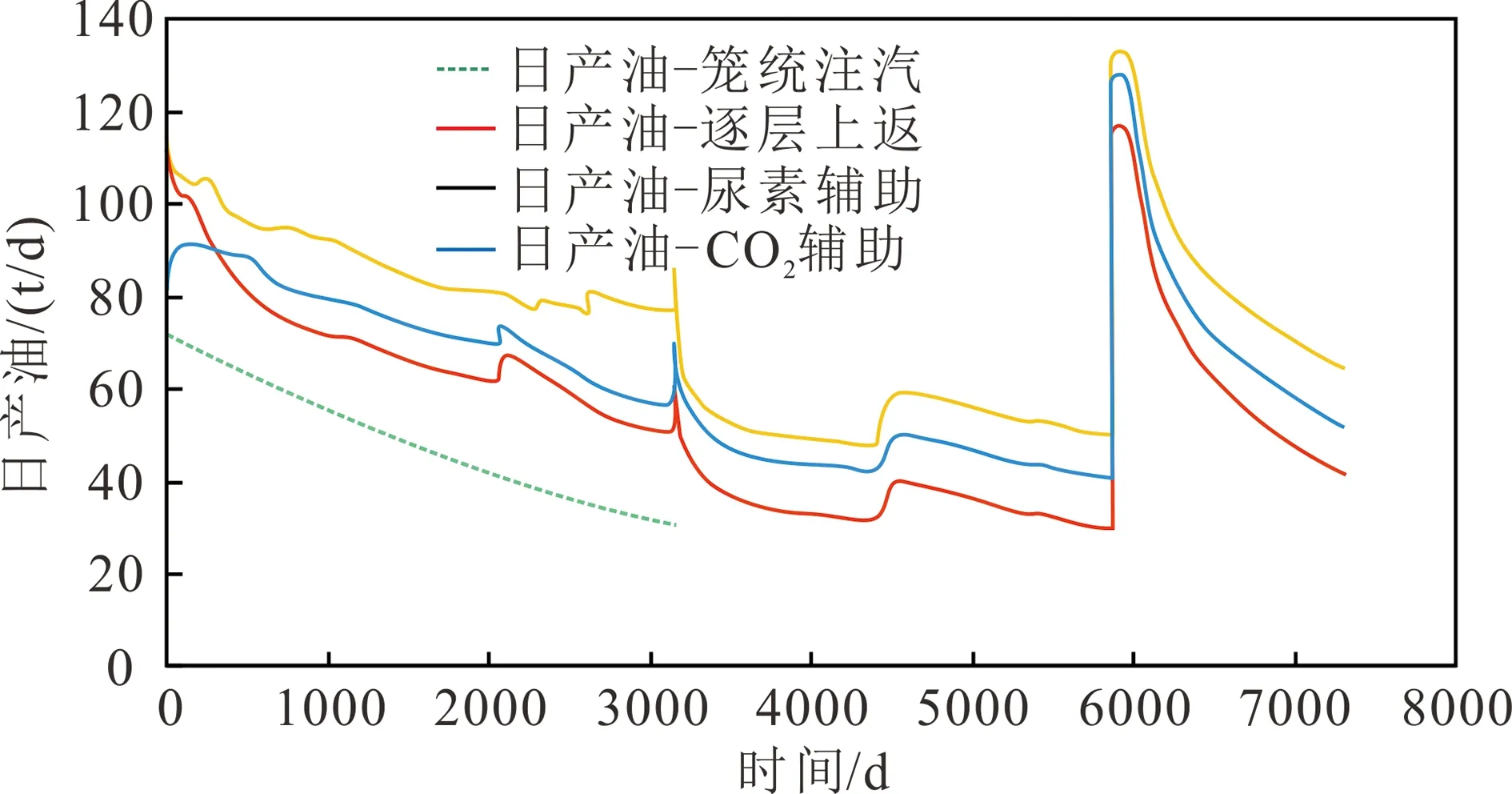

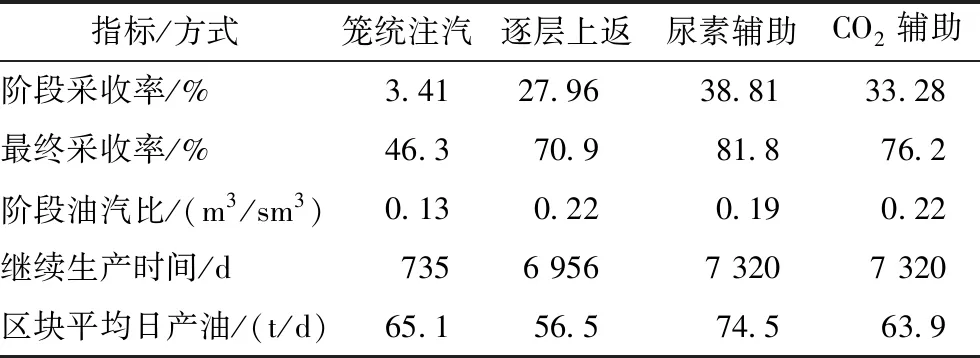

从图10可以发现,蒸汽驱中后期继续笼统注汽的日产油最低;采用尿素辅助可以获得最大的日产油,其次是CO2辅助,再次是逐层上返蒸汽驱。以瞬时油汽比为0.12 m3/sm3作为截止条件(表7),对比不同调整方案的采收率及阶段油汽比来看,继续笼注汽可以继续生产735 d,提高采收率3.41%,最终采收率为46.3%;逐层上返的方式汽驱可继续生产6 956 d,在目前基础上提高采收率27.96个百分点,阶段油汽比可达0.22 m3/sm3;尿素辅助汽驱可继续生产7 320 d,提高采收率38.81个百分点,较逐层上返提高10.9个百分点,阶段油汽比可达0.19 m3/sm3;CO2辅助汽驱可继续生产7 320天,提高采收率33.28个百分点,在逐层上返汽驱基础上可提高采收率5.3个百分点,阶段油汽比可达0.22 m3/sm3。

图10 不同提高采收率方式的日产油变化曲线Fig.10 Daily oil production rate curves for the different EOR methods

表7 不同提高采收率方式的生产指标统计表

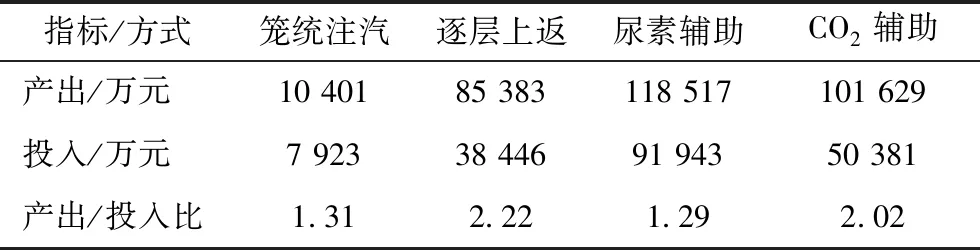

按照油价2 267元/吨(45美元/桶),尿素价格2 000元/吨,CO2价格450元/吨,注蒸汽价格220元/吨,对比不同方案的产出投入比,见表8。逐层上返、尿素辅助以及CO2辅助均能提高产出投入比,其中逐层上返的投入产出比最高,可达2.22,其次是CO2辅助,产出投入比为2.02,再次是笼统注汽,产出投入比为1.31,最后是尿素辅助,产出投入比为1.29。

因此,现场可根据实际需求,以及注入介质的价格、来源以及对注入工艺的要求,在逐层上返的基础上,选择尿素或者CO2辅助蒸汽驱,提高蒸汽驱中后期的开发效果。

表8 不同提高采收率方式投入产出统计表

6 结论与建议

(1)浅层稠油蒸汽驱与中深层稠油蒸汽驱的开发规律基本一致,可以分为4个阶段,即吞吐热连通、转汽驱驱替、突破、剥蚀阶段。突破和剥蚀阶段处于蒸汽驱的中后期,仍然是蒸汽驱提高采收率的重要阶段。

(2)受蒸汽超覆及纵向渗透率差异的影响,浅层稠油、中深层稠油蒸汽驱中后期的剩余油均主要分布在油层的下部,表现出温度低、黏度高、含油饱和度高的特点,是提高采收率的主要对象。

(3)正交试验分析结果表明,影响蒸汽驱最终采收率的主控因素大小分别是:转驱时含油饱和度>渗透率>有效厚度>原油黏度。因此,在吞吐热连通之后,应当尽早转蒸汽驱。

(4)针对多层蒸汽驱油藏,结合现场实际,采用逐层上返并配合多介质(尿素或者CO2)辅助汽驱,可以有效提高蒸汽驱中后期采油速度、采收率以及油汽比。