城镇化水平、城市体系与CO2排放

——基于分国别面板数据的实证经验

孙祥栋,王红雨,周瑛琦,刘学之

(1.北京化工大学 经济管理学院,北京 100029;2.北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心,北京 100011)

21世纪人类正面临气候变暖和人口激增的双重挑战[1]。为应对气候变暖危机,各国均积极寻求缓解气候变暖措施,先后在《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《哥本哈根协议》《巴黎协议》就全球气候变化问题达成一致,抑制气候变暖已经成为世界各国共识[2-6]。联合国环境规划署在《2021年排放差距报告》中指出,即使所有最新版的无条件承诺得到履行,世界截至21世纪末仍将可能升温2.7℃,远高于《巴黎协议》设定的1.5℃以下温控目标,将引发灾难性的气候变化,造成全球极端天气增加、海平面上升、生态系统多样性下降,并威胁人类的生计与健康[7]。全球气候变暖的主要原因是工业革命后人类大量使用化石燃料,CO2等温室气体排放量迅速上升。21世纪初,全球CO2排放量每年增长率超过3%,2010年以来增长趋势有所放缓,增长率保持在年均1%左右[8-9]。尽管受疫情影响,近两年全球CO2排放量有所下降,但这对全球变暖趋势的影响微乎其微。气候问题已严重制约人类可持续发展[10]。

当前全球人口激增,城镇化进程加快,城镇化特征日趋明显。城市作为人类经济社会活动集中分布的区域,是碳排放的主体,其CO2排放量占全球CO2排放总量的70%以上[11]。一方面,人口大规模向城市聚集,城镇化水平不断上升,绝大部分的国家或地区都将在21世纪完成城镇化进程,进入城市主导经济、政治和社会的时代[12]。按照联合国《2020年世界城市报告》的数据,2020年全球已有56.2%的人口居住在城市,2030年全球城镇化率将超过60%[13]。另一方面,城市发展迅速,大城市化成为世界城镇化的重要趋势。联合国世界经济和社会事务部2018年的数据显示,与1960年相比,高达88.8%的国家和地区的大城市人口占总人口的比例均有所提高[14],随着经济水平的提高,大城市将进一步在城市体系中居于主导地位。

为了进一步控制和减少碳排放,落实达成各国净零排放目标,探讨城镇化进程与碳排放之间的关系就成为一个十分重要的问题。考虑到城镇化水平提升和城市体系优化是城镇化发展的两大核心问题,本文将在STIRPAT模型基础上,从城镇化水平、城市体系双重视角出发,基于分国别面板数据探究城镇化进程对碳排放的影响,以期寻找全球CO2排放与城镇化发展之间的普遍关系,从而提出合理减排建议,服务全球绿色发展进程。

1 文献综述

目前,各国学者多运用IPAT模型以及由它发展而来的STIRPAT模型对环境问题开展实证研究。总结各国学者对IPAT模型的经验研究发现,IPAT模型中环境变量I主要包括大气污染、水污染、土壤污染、能源消费总量以及废弃物排放等因素[15]。随后,学术界也进一步将CO2排放量作为测量环境变量I的重要指标之一,并以此探索各驱动因素对碳排放的影响。如宋晓辉等[16]利用IPAT模型,分析了5个典型国家的人口总量、能源强度和人均财富对碳排放强度的影响程度并对各影响因素进行分析比较。王丽等[17]利用该模型探讨了不同气候背景下中国地级市人口规模、人均GDP、能源效率等因素对城市碳排放的影响。Ozcan &Ulucak[18]利用该模型重点考察了印度核能和人口密度对碳排放的影响。Polloni-Silva等[19]通过STIRPAT模型,按富裕程度分组阐述了巴西27个州人均GDP与碳排放之间的关系。Wang等[20]通过加入0~14岁人口比重和性别因素对STIRPAT模型进行扩展,研究了中国2006—2015年30个省份碳排放的影响因素。

长期以来,城镇化水平都是CO2排放研究中的重要影响因素,受到学者广泛关注。从已有的文献来看,多数研究结果表明人口规模的扩大对CO2排放量的增长有积极作用,而城镇化水平与CO2之间不存在唯一确定的关系。如杜立民[21]的研究显示,城镇化水平对CO2排放有正的影响;许泱和周少甫[22]的研究发现,城镇化水平的提升会导致CO2排放的增加,且CO2排放的增加速度高于城镇化率的增加速度。但Adebayo &Kalmaz[23]通过1971—2014年埃及的数据发现,城镇化水平与CO2排放之间不存在显著联系;陈占明等[24]针对中国地级以上城市的研究也显示,城镇化水平对CO2排放的影响具有不确定性。其原因在于,一方面城镇化导致经济规模扩大,能源消费总量增加,进而碳排放量也随之增加;另一方面由于城市规模扩大,产业技术不断进步,产业结构配置优化,这又使得能源消费和碳排放呈现出下降的趋势[25-26],城镇化与CO2排放之间的关系是这两个方向的力量共同作用的结果。

随着研究内容的进一步深化,城市体系优化的污染物减排效应也吸引了一些学者的注意。城市体系通常使用人口规模分布、城市集聚程度等表示,如陆铭和冯皓[27]采用人口规模差距来反映城市空间集聚水平,发现人口和经济活动的集聚度提高有利于降低单位工业增加值污染物的排放强度。王钦池[28]利用1960—2009年161个国家的面板数据实证发现,人口规模100万~500万人的城市,其碳排放压力较小,人口规模较大的城市,其碳排放压力也会增大。何文举[29]基于285个中国地级及以上城市的数据,发现城市集聚密度与人均二氧化硫、人均烟尘排放之间存在显著的相互抑制作用。

综上所述,在城镇化进程与CO2排放关系方面,尽管已有研究的论证较为充分,但仍然存在一定的深化空间:(1)在研究内容方面,现有研究或者仅关注城镇化水平提升与CO2排放的关系,或者仅关注城市体系优化的污染物减排效应。但均忽略了城镇化发展是一个系统问题,城镇化水平与城市体系是城镇化发展过程中同时发生的两个关键过程,其对CO2排放的效应需要系统测度。(2)在研究样本方面,相关实证研究多是以单个国家为样本展开,研究样本存在较大差异,研究结论并不一致。基于全球分国别数据,挖掘城镇化进程与CO2排放普遍规律的研究较少。鉴于此,本文将拓展传统IPAT框架,基于分国别面板数据,探究城镇化水平提升、城市体系变迁的CO2排放效应。

2 研究方法与数据

2.1 研究模型

目前,国内外很多学者采用IPAT模型对碳排放进行研究。IPAT模型最初是由Enrlich &Holdren[30]在1971年提出的I=PF的公式延伸而来,此式中,I为环境压力,P为人口数量,F为人均环境压力,反映的是人均影响对区域环境的压力作用。此后,Commoner[31]在1992年阐释人口、财富与环境压力之间的关系时,提出了经典的IPAT模型,公式如下:

该模型经过大量学者反复讨论和验证后确定下来[32],其简单实用,扩展空间较大,可根据实际情况对影响因素进行分解,分析何种因素对环境压力的影响更为明显[33]。但传统的IPAT方程是一个会计恒等式,方程中各因素的系数为固定的单位弹性,因此在实证研究中的应用受到限制。主要表现为将环境影响与各个驱动因素之间的关系过于简单地同比例线性处理,不能反映出驱动力变化时环境影响的变化程度,并且等式两边的量纲统一,限制了其他可能影响环境压力的社会因素等[34],随后在1994年,Dietz &Rosa[35]为突破IPAT方程的固定单位弹性局限,将模型修正为随机形式的IPAT模型,即可拓展的随机性的环境影响评估模型(stochastic impacts by regression on population,affluence,and technology,STIRPAT),公式如下:

式中:I表示人类活动对环境的影响结果,P表示人口因素,A表示富裕水平,T则表示技术因素,α、β、γ、δ为待估计的系数,ε为随机误差项。当α=β=γ=δ=1时,即为IPAT模型,它是STIRPAT模型的特殊形式[36],STIRPAT是一个多变量的非线性模型,为了计算的方便,对方程进行对数化处理,相应地,STIRPAT模型的基本分析框架可变形为:

以lnI作为因变量,以lnP、lnA、lnT作为自变量,以lnα作为常数项,以lnε作为误差项,该模型提供了一个简明的分解人文社会因素对环境影响的因果分析框架,被广泛应用于环境污染、社会资源等方面[33]。本研究将IPAT进一步拓展,纳入城镇化进程因素,选取城镇化率(urbanization rate)、最大城市人口占比(proportion of urban population in the largest city)、 总 人 口(total population)作为人口因素P的代理变量,分别用URB、URBL、POP表示。其中URB、URBL表示各个国家的城镇化水平和城市体系,为城镇化进程测度指标,也是本文的核心解释变量。选取2010年不变价美元GDP作为富裕水平A的代理变量,选取能源强度[6]作为技术因素T的代理变量,用INT表示,得到式(4):

式中:下角标i和t分别表示个体和时间,β1、β2、γ、δ、λ分别为自变量的系数,α和ε是常数项和随机误差项。由于各个变量均取对数形式,因此各系数可以解释为弹性。

2.2 数据来源与处理

考虑到研究的实际需求和数据的可得性,我们收集了1971—2018年117个国家的年度数据,具体指标选取与数据处理如下。

(1)被解释变量。本文被解释变量为CO2排放量。CO2排放的主要来源是经济增长和煤炭、石油和天然气等化石燃料的燃烧[37-39]。在现有研究中,大多数CO2排放量的获取来源于IPCC排放因子法测度或基于多源大数据反演[40-41]。本文选用美国橡树岭国家实验室CO2信息分析中心(CDIAC)的CO2排放量数据,该数据基于IPCC碳排放基本计算公式,依据各能源品种的表观消费量计算其碳排放,包括了化石燃料燃烧、水泥生产、天然气燃除三部分产生的CO2排放量[42-43]。

(2)核心解释变量。本文的核心解释变量为城镇化水平和城市体系。在城镇化水平测度方面,常用的代理变量主要有城镇化率[21]、城镇化指数[44]等,考虑到数据的可得性,我们采用的是现有研究中普遍使用的人口比重指标法,即城镇化率。在城市体系方面,代理变量主要有城市首位度等[45]、城市基尼系数[46]等。其中首位度度量的是最大城市的人口规模与第二大城市人口规模的比值,用来反映城市规模分布结构。但是其反映城市体系的变化具有一定的局限性,特别是在横截面数据分析中(国家间或省际间比较),主要由于部分国家或地区是双首位城市,比如日本、俄罗斯等[47]。因此,本文选取的最大城市人口占比即最大城市人口与总城市人口之比作为城市体系的代理变量。上述核心解释变量数据均来源于联合国历年《世界城市化前景报告》。

(3)控制变量。基于STIRPAT框架,选取了国家总人口、2010年不变价美元GDP、能源强度作为控制变量,分别作为人口因素P、富裕水平A、技术因素T的代理变量。其中能源强度是一次能源消费总量(TPES)与2010年不变价美元GDP之比,能反映国家或地区的节能减排技术水平。上述数据分别来源于联合国《世界人口展望》、世界银行国民经济核算数据以及国际能源总署(IEA)数据库。

为了减少数据的偏度和异常值存在,对以上所有指标值均进行了对数处理,相关变量的描述性统计如表1所示。

表1 描述性统计

3 特征事实

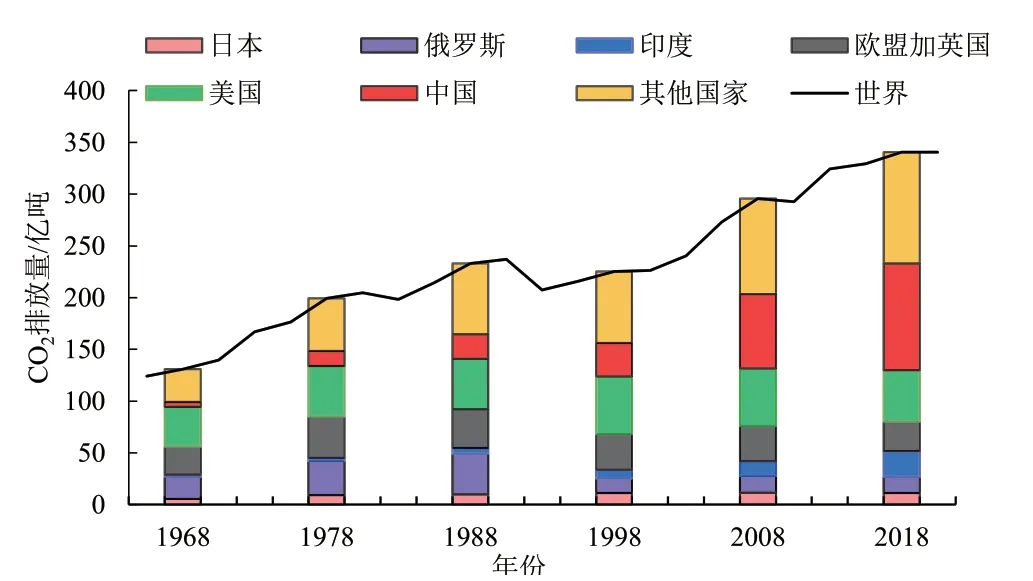

世界银行以及《2019年排放差距报告》数据显示,近半个世纪以来,全球CO2排放量显著上升。2018年全球化石能源使用和各工业过程中产生的CO2排放量约375亿吨,其中化石燃料燃烧和水泥生产过程中产生的CO2排放达到约340亿吨,与1960年相比,增长规模达3.5倍[7,48]。1968—2018年,全球CO2排放排名前6位的国家或地区排放趋势如图1所示。中国碳排放从20世纪90年代初期开始呈现明显的上升趋势,随后部分年份出现小幅下降,2002年以后碳排放量又开始急剧上涨。美国与欧盟的碳排放量一直较高,波动幅度不大,近年来略有下降。与中国同属发展中国家的印度,其碳排放基数较小,但涨幅较快。总体上发达国家近年来碳排放量较稳定,主要是因为这些国家已完成工业化过程,发展中国家由于自身社会经济发展原因,仍将在一段时间内保持碳排放增长[49-50]。

图1 1968—2018年全球CO2排放趋势

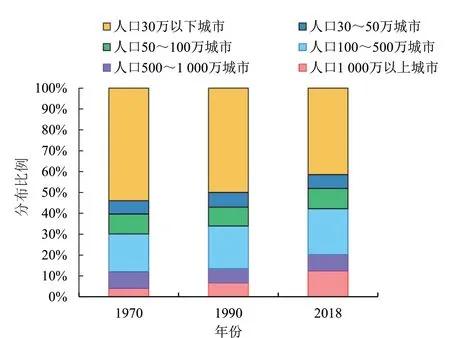

CO2排放增长伴随城镇化进程演进。Northam[51]于20世纪70年代提出的城镇化发展三阶段论作为城市研究最为重要的理论成果之一产生了深远影响,中国学者们将其修正为四阶段论[52-53],其中,方创琳等[54]将城镇化发展阶段划分为低速阶段(城镇化水平小于30%)、成长阶段(城镇化水平介于30%~60%)、成熟阶段(城镇化水平介于60%~80%)和终期阶段(城镇化水平介于80%~100%)得到广泛认可与应用。从本文研究对象117个国家2018年的城镇化率分布来看,超过75%的国家,其城镇化处于前三个阶段,超过半数以上的国家将依旧保持一定阶段的快速增长态势。同时,城镇的发展也为人口的聚集提供了便利,大城市发展不断壮大,不仅表现在大城市数量急剧增加,而且出现了特大城市(人口超1 000万)、大都市区等组织形式。它们的出现不仅改变了城市的地域空间与规模,而且也使生产要素的流动以及社会结构等发生了新的变化。1970年、1990年、2018年城市人口规模分布比例情况如图2所示。1970年,百万人口以上的大城市的人口占世界城市人口的比例为29.9%,到2018年,百万人口以上城市的人口已占世界城市人口的42.1%,特大城市也由1970年的3个增加到2018年的33个,并约有1/8的人口居住在此[55]。

图2 1970年、1990年、2018年城市人口规模分布比例情况

4 实证分析

4.1 基本回归

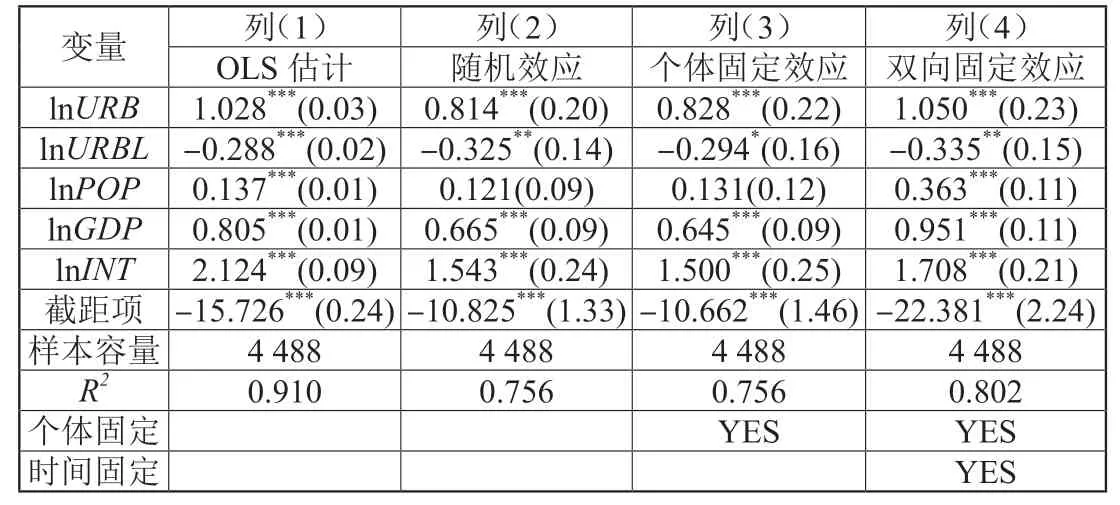

在估计面板数据之前面临的首要问题是考虑用混合回归模型还是个体效应模型,根据Wald和LM检验的估计量可以确定是使用混合OLS回归还是个体效应。如使用个体效应,还需要在固定效应模型和随机效应模型中进行选择。根据Hausman等学者的观点,在分析时首先将个体影响处理为随机效应模型,再进一步检验模型是否满足原假设条件,如果满足原假设则可将模型确定为随机效应,反之则将模型确定为固定效应。在本文的模型选择上,具体结果见表2。样本数据通过Wald检验中原假设u0=0被高度拒绝,P值为0.000 0,在1%置信水平下显著,认为应允许每个个体拥有自己的截距项,即固定效应模型优于混合回归模型;LM检验结果显示强烈拒绝“不存在个体随机效应”的原假设,随机效应模型优于混合回归模型;最后经过Hausman检验,在1%的置信水平下拒绝“干扰项与解释变量和个体特征不相关”的原假设,认为固定效应模型优于随机效应模型。因此本文选择双向固定效应模型进行解释,回归结果见表3。

表2 Wald、LM、Hausman检验结果

从表3的估计结果来看,根据双向固定效应估计结果,lnURB的系数估计值为1.050,且在1%水平下显著,这说明从整体来看,世界各国城镇化率提升对CO2的排放具有明显的正向作用,且弹性为1.050,即城镇化率每提高1%,CO2排放量增加1.050%。结果还显示,最大城市人口占比提高将抑制CO2排放,弹性为0.335,即最大城市占比每提高1%,CO2排放量将下降0.335%,说明大城市规模扩张和人口集聚会减少CO2的排放。从其他控制变量来看,总人口、总GDP以及能源强度均与CO2排放存在显著的正向关系,列(1)~列(4)中,各变量的系数正负性完全一致,且显著性变化不大。

表3 模型估计结果

4.2 稳健性分析

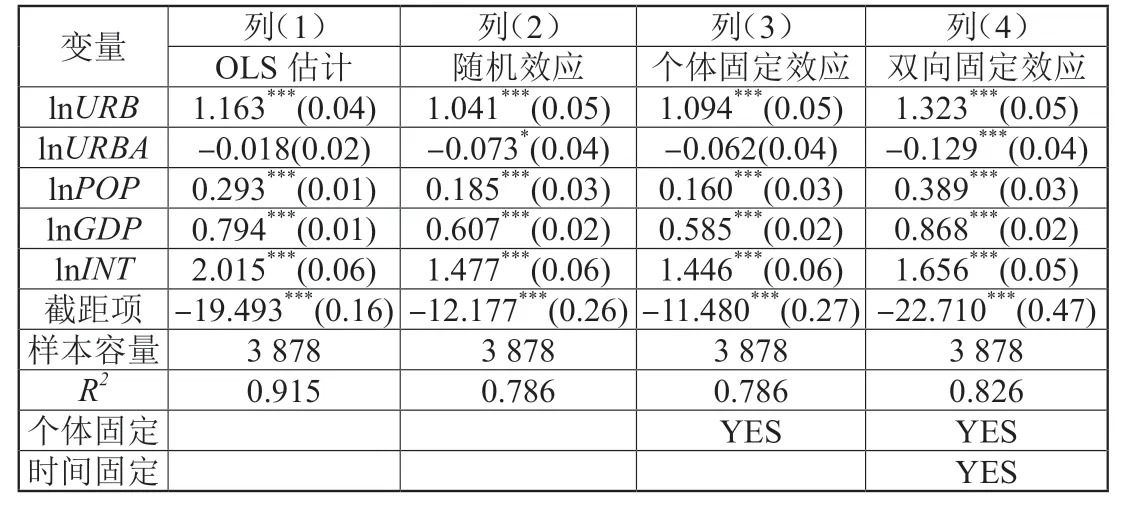

城镇化进程指标的选取范围广泛,这也是导致城镇化对CO2排放研究往往呈现不一致的结论的原因之一[56],为避免因为指标选取不同带来的结论差异,将模型中核心解释变量最大城市人口占比指标替换为大城市群人口占比(proportion of population in large urban agglomeration)以检验前文结果的稳健性。大城市群人口占比以人口超过100万的城市群中的人口占总城市人口的百分比测度,结果如表4所示,其中大城市群人口占比用URBA表示,可以发现模型中各变量的系数正负性完全一致,并没有发生显著性变化,因此进一步认为基准模型是稳健的。且lnURBA的系数估计值为-0.129,在1%的水平下显著,说明大城市群人口占比与最大城市人口占比相同,对CO2的排放都具有明显的抑制作用。

表4 稳健性检验结果1

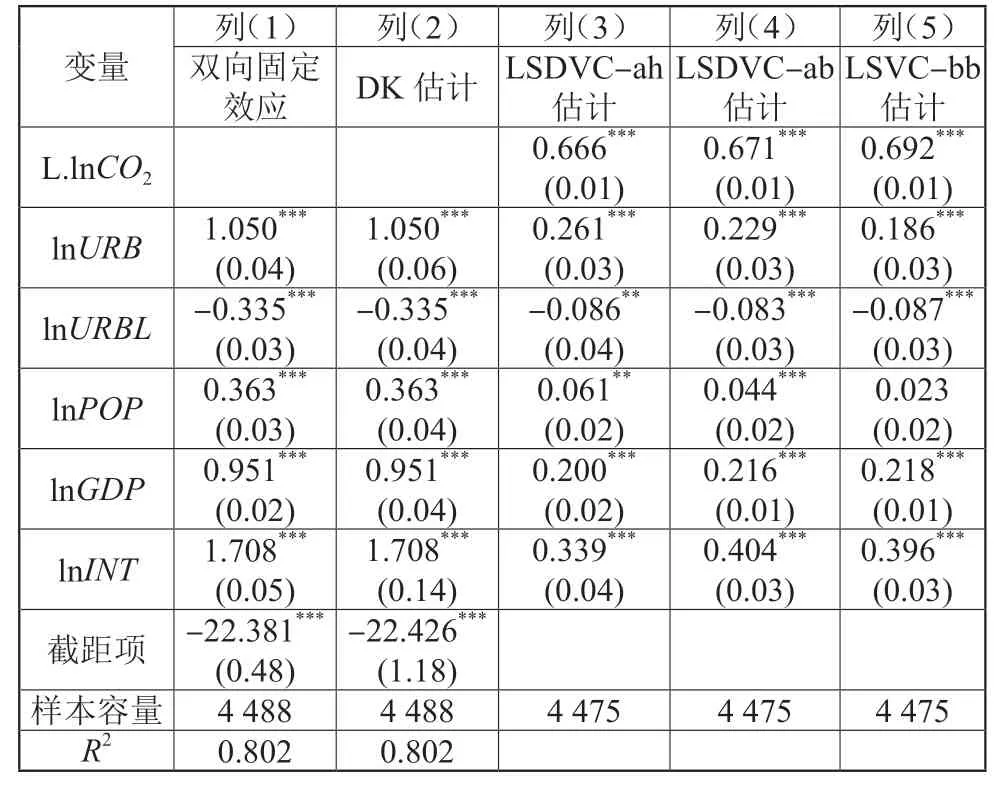

上述计量结果分析主要依赖三个假设条件:同方差假设、序列无关假设、截面不相关假设。为解决面板数据中存在的截面数据和时间序列异方差和序列相关问题,以及考虑截面相关性等潜在问题,本文采用Driscoll-Kraay标准差进行估计。Driscoll-Kraay的估计方法将误差结构设定为异方差和特定阶数自回归,与其他估计方法相比,该方法在异方差和自相关的控制上能得到一致的标准误,当时间维度逐步增大时,标准误对一般形式的截面相关性和时间相关性具有稳健性[57]。进一步,本文考虑到基准模型回归的潜在内生性问题,采用偏差校正最小二乘虚拟变量法(LSDVC)进行估计,计算LSDVC(ah)、LSDVC(ab)和LSDVC(bb)估计量,它们分别代表由Anderson和Hsiao、Arellano和Bond以及Blundell和Bond开发的动态偏差修正估计量[58-60]。与其他动态估计方法相比,LSDVC估计方法在缓解潜在内生性问题的同时,更为高效稳健[61]。

健性检验结果如表5所示,模型中各变量的系数的正负性与基准回归依然保持完全一致,并没有发生显著性变化,有效控制内生性与异方差的同时,也证明了基本结果的稳健性。从列(3)到列(5)来看,前期CO2排放量与当期CO2排放量正相关,证明CO2排放是一个连续、累积的过程。

表5 稳健性检验结果2

5 结论与讨论

人类经济和社会活动空间分布格局已进入城市为主的时 代[62]。可以说,未来城镇化和城市的发展在很大程度上决定着人类的发展。伴随着全球城镇化进程的推进,人类在过去100年对自然资源和能源的消耗,达到人类历史上空前的程度,造成全球环境恶化、气候变暖,严重威胁人类生存,如何协调城镇化推进与CO2减排的关系成为世界各国亟待解决的重要难题。在此背景下,客观分析城镇化进程对CO2排放的影响效应,并据此制定相应的节能减排措施以减少CO2排放量,对于世界可持续发展实践和城镇化建设发展具有重要意义。本文就此开展研究,理论方面,对修正的IPAT理论模型即STIRPAT模型进一步进行扩展,在人口因素中引入能够反映城镇化进程的两大核心解释变量;实证方面,本文采用1971—2018年分国别面板数据,对全球117个国家城镇化水平、城市体系对CO2排放量的影响进行了实证研究,同时通过更换核心解释变量以及使用多种模型方法来进行稳健性检验。

研究结果表明,城镇化水平提升对CO2排放具有明显的正向促进效应,最大城市人口占比提高则有效降低了CO2排放。城镇化率每提高1%,CO2排放量增加1.050%,最大城市占比每提高1%,CO2排放量将下降0.335%。究其原因,城镇化发展过程中导致农村生产和生活方式向城市生产生活方式转变,这种转变使得人们的消费习惯和生活方式更倾向于资源密集型,加剧了人口流动性,而人口流动性的增强需要城市具备更多的就业生产、基础设施、公共交通,这些变化都使得能源消耗、环境污染日趋显著,以此对CO2排放产生显著的正向作用[63-64]。但从生态现代化理论与紧凑城市理论角度看[65-66],随着人口密度增加导致的城市规模的增大,大型城市的聚集形成规模效应,资源配置效率得到提高。城市经济水平由初级阶段向高级阶段过渡,随着社会对环境可持续性的认知加深,人们寻求通过城市体系优化、技术革新或向知识性、服务型产业转变来解决经济增长带来的环境问题。较高的城市密度也使得城市基础设施与公共资源得到充分利用,这在一定程度上能缓解能源消耗和碳排放的上升趋势[56,67]。以上结论对全球城镇化发展以及节能减排具有重大意义。除此以外,本文的研究结论也为中国的“城市群”集中发展提供了一个基于CO2减排的证据支持[68]。

自从《巴黎协定》签署以来,越来越多的国家将实现净零排放的目标转化为国家战略,提出无碳未来的愿景。截至目前,全球超过120个国家宣布或正在考虑净零目标,已有44个国家和欧盟正式设定了净零排放目标,占全球CO2排放量和GDP的70%左右,并且其中2个国家已实现净零排放目标[69],CO2减排行动刻不容缓。当前,世界绝大多数国家与地区城镇化水平均处于Northam曲线加速区间,未来城镇化水平还将继续提高,本文的研究指出尽管城镇化水平的提升可以显著提高CO2排放水平,但通过城市人口进一步向大城市集聚可以有效缓解城镇化水平提升的CO2排放促进效应。