海拔及气候对青少年手汗症发病的影响*

罗 倩,陈安平,龚 明,王 硕,刘 阳,王海燕,宋永祥△

(1.遵义医科大学附属医院胸外科,贵州 563000;2.遵义医科大学公共卫生学院流行病与统计学教研室,贵州 563000)

手汗症(PH)是由于胸交感神经功能紊乱引起汗腺分泌亢进,导致手掌过度出汗的一种病理状态,可分为原发性或继发性,主要以原发性为主,继发性PH主要见于甲状腺功能亢进症(甲亢)、更年期综合征等内分泌疾病患者。原发性PH(PPH)在青年人中患病率较高,通常在紧张、运动状态或炎热环境时发生,焦虑症患者症状更为明显。目前,PPH发病机制尚不明确,有学者认为,可能与遗传或心理因素相关。尽管PPH不会对健康构成严重威胁,但可能会对患者的生活质量产生一定的负面影响,从而引发青少年心理,甚至社会问题[1-2]。

2015年LAI等[3]为了解我国青少年PPH流行病学特征,对我国大陆7个地区进行了全国范围调查,结果显示,中国PPH患病率为2.08%,且沿海地区患病率高于内陆地区(分别为2.81%、1.53%),沿海地区人群可能具有PPH的遗传易感性或沿海的自然环境因素也可能是导致这一差异的原因。

目前,国内外关于影响PPH患病率的地理环境因素的研究暂未见文献报道。因此,为进一步探讨PPH患病率是否与地理、气候等自然环境有关,本研究对贵州地区的气候及11 189名青少年学生PH的自然环境影响因素进行探讨,通过查阅文献及数据获得国内其他地区的患病率及气候资料,比较年平均气温、年降雨量、海拔对PPH患病率的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取贵州不同地市包括遵义市3所、六盘水市3所、安顺市3所、贵阳市1所共10所中学的青少年学生11 189名作为研究对象,其中男5 697名,女生5 492名;年龄12~19岁。纳入标准:(1)完全理解问卷内容并能配合调查;(2)问卷填写完整且清晰;(3)本地常驻居民;(4)对本研究知情并同意参与。排除标准:(1)不能理解问卷内容并不配合本研究;(2)问卷填写不完整且无条理;(3)近期由外地入住贵州地区,入住前即患有PH;(4)拒绝参与本研究;(5)合并甲亢等可引起继发性PH的内分泌疾病等。诊断标准:采用HORNBERGER等[4]制定的诊断标准筛选PPH患者,无明显诱因肉眼可见汗腺分泌亢进持续6个月以上并符合以下条件的2项者即可确诊:(1)双侧出汗部位对称;(2)1周至少发作1次;(3)患病年龄小于25岁;(4)有阳性家族史;(5)睡眠时无多汗;(6)影响日常工作、生活。

1.2 方法

1.2.1抽样方法

采用分层抽样方法,按拟定的调查表随机抽取贵州省不同地区共10所中学12~19岁中学生11 189名进行问卷调查。

1.2.2调查方法

以班级为单位进行分层抽样后现场填写调查问卷。问卷填写前由专业人员详细进行疾病介绍并说明调查目的及意义,现场指导填写问卷。问卷内容包括年龄、性别、籍贯、出汗情况、出汗部位、伴随症状、家族史、心理状况等,PH患病情况调查表见表1。共发放问卷11 568份,收回有效问卷11 189份,有效回收率为96.72%。

1.2.3PH分级

由专业人员根据手掌出汗程度[5]分为无PH(手掌干燥)、轻度PH(手掌潮湿)、中度PH(手汗可浸湿手帕或卫生纸)和重度PH(手汗呈滴水状),对中、重度PH患者进行访谈,给予治疗意见,并计算患病率。

1.2.4文献查阅

查阅国内关于PPH流行病学调查相关文献,比较文献中各地区和贵州地区患病率、沿海及内陆地区患病率的差异。根据不同地区年平均气温[6-9](山东地区年平均气温6~16 ℃,江苏地区年平均气温13.2~16 ℃,贵州地区年平均气温约13.8 ℃,福建地区年平均气温大于20 ℃)分为年平均气温低于20 ℃组和大于或等于20 ℃组,根据不同地区年降雨量[6-9](近年来,山东省年降雨量600~900 mm,江苏省年降雨量约996 mm,贵州地区年降雨量约1 166 mm,福建地区年降雨量大于1 000 mm)分为年降雨量小于1 000 mm组和大于或等于1 000 mm组,比较各组患病率的差异。沿海地区包括福建及江苏,内陆地区包括山东及贵州。平原(<200 m)包括江苏及山东地区;丘陵(200~500 m)包括福建地区;高原(≥500 m)包括贵州地区。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 贵州地区PPH患病情况

11 189名研究对象中轻度PH 2 139名(19.12%),中、重度PH 227名(2.03%)。与全国PPH患病率(2.08%)比较,差异无统计学意义(χ2=0.433,P>0.05)。中、重度PH患者中男118名(2.07%),女109名(1.98%)。男、女性PPH患病率比较,差异无统计学意义(χ2=0.101,P>0.05)。

2.2 国内部分地区[10-12]PPH患病情况

山东地区PPH患病率与贵州地区比较,差异无统计学意义(P>0.05),福建、江苏地区PPH患病率明显高于贵州地区,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 国内部分地区地区PPH患病情况比较

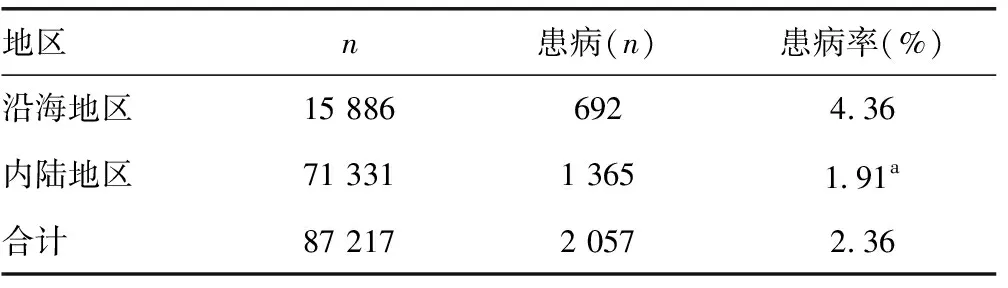

2.3 沿海及内陆地区PPH患病情况

内陆地区PPH患病率明显低于沿海地区,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 沿海及内陆地区PPH患病情况比较

2.4 年平均气温对PPH患病的影响

<20 ℃组PPH患病率明显低于≥20 ℃组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 不同年平均气温地区PPH患病情况比较

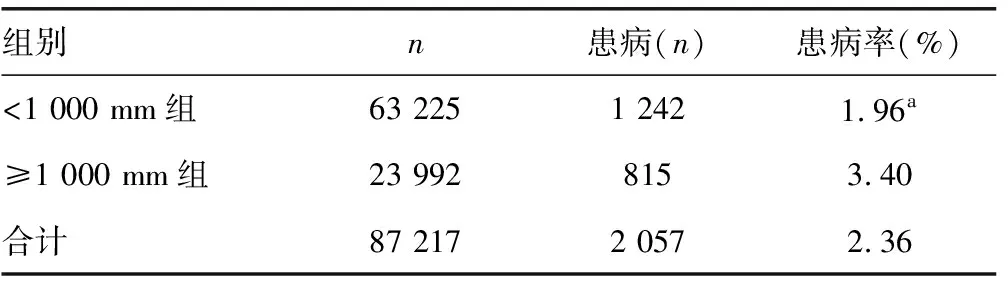

2.5 年降雨量对PPH患病的影响

年降雨量<1 000 mm组PPH患病率明显低于≥1 000 mm组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 不同降雨量PPH患病情况比较

2.6 海拔对PPH患病的影响

平原地区PPH患病率[1.96%(1 242/63 225)]与高原地区[2.03%(227/11 189)]比较,差异无统计学意义(χ2=0.204,P=0.652),丘陵地区PPH患病率[4.59%(588/12 803)]明显高于平原、高原地区,差异有统计学意义(χ2=313.089、119.607,P<0.001)。低海拔(<500 m)地区PPH患病率[2.41%(1 830/76 028)]明显高于高海拔(≥500 m)地区[2.03%(227/11 189)],差异有统计学意义(χ2=6.059,P=0.014)。

3 讨 论

PPH是胸外科常见的疾病,可严重影响患者的学习、工作及生活,造成尴尬、自卑等心理障碍,甚至引发抑郁或焦虑等心理疾病,主要患病人群为青少年,年龄通常小于25岁。我国首发高峰年龄为7~15岁,且女性青少年患病率略高于男性[3]。本研究结合既往文献报道发现,贵州地区女、男性PPH患病率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

目前,国内外关于PPH流行病学特征的调查均发现,沿海地区患病率明显高于内陆地区,潜在的原因包括沿海地区人群具有地域或民族相关的遗传易感性,当地自然环境、饮食结构等多种因素有关[3,13]。然而,目前国内外并未对PPH患病率与自然环境的关联性进行深入研究,故本研究对此进行了深入分析,以期为PPH等患病风险因素及早期防治提供参考依据。既往研究表明,我国各地区青少年PH患病率为2.08%~4.59%[3,10-12],本研究发现,贵州地区PPH患病率为2.03%,较国内其他地区如福建、江苏[10-11]PPH患病率低。本研究通过文献调研,对比国内沿海及内陆地区PPH患病率发现,内陆地区PPH患病率明显低于沿海地区,与之前相关研究结果一致[3]。该差异可能与样本量、环境因素、生活方式等多种因素相关,为进一步探讨自然环境因素对上述结果的影响,本研究详细分析了不同地区气候条件对PPH患病的影响,主要包括各地区年平均气温、年降雨量及地区所处海拔对PPH患病率的影响并进行了统计分析。

我国山东地区属暖温带季风气候,年平均温度6~16 ℃。根据地理分布,江苏地区属亚热带及暖温带气候,年平均气温15 ℃左右。贵州地区属亚热带湿润季风气候,年平均气温一般低于15 ℃。福建地区因环流及地形影响气候暖热且湿润,年平均气温20~25℃,且全年光照充足。本研究发现,福建地区PPH患病率明显高于其他地区,故将年平均气温分为低于20 ℃组(包括山东、江苏和贵州)及大于或等于20 ℃组(福建),对比发现,≥20 ℃组(福建)PPH患病率明显高于<20 ℃组,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可见,年平均气温可能是影响PH患病率的因素之一,但具体机制尚有待于进一步研究。

贵州及福建地区年降雨量超过1 000 mm,雨量充沛,气候湿润,山东及江苏地区冬季干燥、春季少雨,年降雨量小于1 000 mm,故根据年降雨量分组进行分析发现,<1 000 mm组PPH患病率明显较年降雨量≥1 000 mm组低。所以,有理由认为,年降雨量可能是影响PPH患病率的因素之一。

福建地区平均海拔200~500 m,山东、江苏地区平均海拔低于200 m,贵州地区属高原地区,福建地区PPH患病率明显高于其他地区,但山东及江苏地区总患病率与贵州地区比较,差异均无统计学意义(P>0.05),山东、江苏属平原地区,贵州属高原地区,PPH患病率无明显差异,无法进一步说明低海拔对PPH患病率有影响,故再次根据海拔高度分为低海拔和高海拔地区,对比发现,低海拔地区PPH患病率明显高于高海拔地区。因此认为,低海拔可能是PPH患病的影响因素之一。

PPH发病机制到目前为止并不明确,有学者认为,该病可能存在遗传易感性,在我国PH的调查中有25.42%的人群具有阳性家族史[3]。STRØMME等[14]发现,多汗症与交联性智障病基因Xp11.4-Xp22.11有关。CHEN等[15]通过对PPH患者进行基因分析发现,PPH致病基因位于染色体2q31.1 上D2S1776 和 SNP rs10930685之间间隔为5.94 Mb的区域内。有学者曾对PH和非PH者胸交感神经节进行超微结构观察发现,Nrg-1M RNA调节因子会导致交感神经兴奋性增强,传导速度较健康者快,患者表现为短时间内手掌大量出汗;且发现PH患者腋窝汗腺组织中汗腺分泌颗粒数量增多,推测钙离子通道蛋白α1可能参与了PH的发病机制[13,16]。但仍需要进一步研究确定PPH的疾病基因。

PPH的治疗包括局部治疗、口服药物、肉毒杆菌毒素注射、离子电渗疗法、激光治疗、射频热疗或外科手术治疗等,手术治疗是目前最安全、快速且有效的方式。目前公认交感神经干切断术为主流术式,且电凝灼断为首选[17]。手术通过切断双侧R3或R4交感神经干,阻断神经传导,缓解手掌出汗症状,可显著提高患者生活质量[18-22];而药物或其他治疗方法均容易复发,且药物治疗可能会引发局部或全身反应。一般来说不提倡多段切断,有学者认为,保留R2、单一切断R3或R4可显著降低代偿性出汗(CS)发生率,且术后辅以围术期心理疏导可有效降低CS发生率[23-24]。术后最常见的严重不良反应是转移性多汗即CS,在临床工作中手术医师应当与患者及家属充分沟通手术相关注意事项及后续不良反应等情况,术前充分交待可能发生的不良反应,且有必要对患者进行术前及术后生活质量分析,以期达到最佳疗效,改善患者生活质量。

值得说明的是,本研究仍存在较多局限性,主要包括以下几个方面:(1)研究地区覆盖面不够完善,未纳入国外相关数据,国内部分地区有关PH在青少年中的患病情况的研究仍缺乏,故尚不能代表全国数据结果;(2)其他影响因素包括空气湿润度、季节、光照等是否对PPH患病率有所影响,尚有待于进一步深入研究。

综上所述,本研究通过对贵州地区青少年PPH患病率的调查,并根据年平均气温、海拔、年降雨量将国内不同地区分组后进行对比结果显示,气候及海拔可能是PPH患病的地理影响因素,年平均气温高、年降雨量多、低海拔地区PPH患病率相对较高。