世界上那么多小酒吧

不小可

苏格兰爱丁堡的皇家大道上有许多这样的酒吧。

“世界上有那么多的城市,城市中有那么多的酒吧,而她却偏偏走进了我的。”电影《卡萨布兰卡》中的这句经典台词,为小酒吧镶上一圈名叫“缘分”的金边。

城市中總有这样一个角落,像神奇的魔法圈,老远望去就闪着隐约的亮金色,吸引人们前去遁入世外桃源,不知有汉,无论魏晋,两三杯下肚,消的是胸中块垒,起的是人与人之间的牵连。

美国人对酒精的禁忌与热爱,都被电影忠实地记录下来。

《美国往事》里,人们抢在禁酒法令生效之前,将一桶又一桶的酒水往地下室搬去,一个酒吧的储藏室里就能囤积起足够喝几十年的酒水。《了不起的盖茨比》中,小李子饰演的男主角盖茨比常驻在纽约Plaza Hotel的Rose Club酒吧里,马提尼酒杯干了又满,夜夜笙歌。《西部世界》第一季,西部牛仔们最常见的一个动作,就是穿着带马刺齿轮的长靴,迈着八字步,推开小酒馆的木质弹簧栅门,吱嘎一声,开启新一天的社交。

所谓的“pub”(酒吧),来自“public house”,原本就与酒精关系不大,反而是重要的社交场所。然而在酒精的微醺下,pub又带来前所未有的社交体验,带着纸醉金迷,带着灵感涌现,带着流动的盛宴。

大作家们几乎都是爱混迹酒吧的。情场失意的菲茨杰拉德要去玫瑰酒吧买醉。“垮掉的一代”代表作家杰克·凯鲁亚克喜欢和其他“垮掉派”诗人聚集在曼哈顿下城的白马酒馆,传闻那里至今还有诗人的鬼魂在游荡。皮特酒馆还有一个欧·亨利的专座,据说他曾在那里写出了代表作《麦琪的礼物》。

海明威小说《太阳照常升起》里“迷惘的一代”年轻人喜欢去酒吧消磨,他自己也不例外。有一回听说有人在拍卖会上拍得两箱上好的威士忌,海明威遂出巨资想要买6瓶回来。

对方知道他是名作家,提出以6堂写作课来换6瓶威士忌。海明威笑了:“老兄,我可是花了好几年功夫才学会干这行,这价可够高的。”但最后两人还是爽快成交。海明威给他上了5堂写作课,最后在临上飞机前的第6堂课上,他却说:“在描写别人前,首先要让自己成为一个有修养的人,第一要有同情心,千万别嘲笑不幸的人。”海明威还提醒对方,最好在下一次售卖之前先去检查一下自己那两箱酒——原来他早就发现了,对方在拍卖会上拍到的,其实是假酒。

对方知道他是名作家,提出以6堂写作课来换6瓶威士忌。海明威笑了:“老兄,我可是花了好几年功夫才学会干这行,这价可够高的。”

比海明威酗酒更严重的是美国作家福克纳,他曾在酒吧喝到酒精中毒入院,甚至还有一次醉倒在一根蒸汽管道上,导致严重烫伤。

然东坡有诗形容美酒,云:“应呼钓诗钩,亦号扫愁帚。”借酒消愁愁更愁,斗酒却能诗百篇。

醉笔蛟龙走,拉美作家、“结构写实主义大师”略萨著有一本名作《酒吧长谈》,整部小说就是一段长达4小时的老友酒吧长谈,长谈发生在酒吧,可长谈的内容却远在酒吧之外,构成了两位老友漫长的人生。

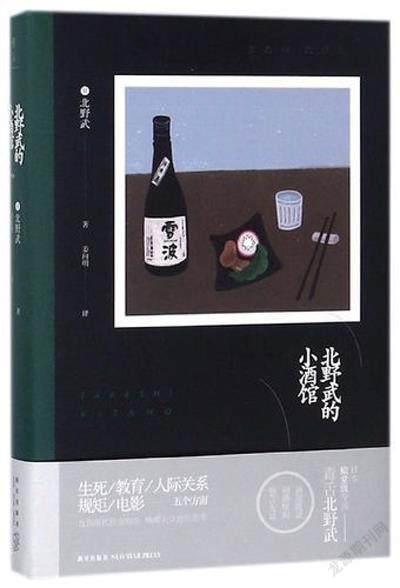

无独有偶,日本大导演北野武也有一本《北野武的小酒馆》,内容全是他在泡吧期间和老板熊先生的聊天记录。比起北野先生在酒馆里对教育、对社会问题的大放厥词,我更震惊于他在小酒馆里做的事——兴致起来了为偶遇的日本艺人买单,怕对方介意,扔下一叠钱就跑,这倒不算什么,重点是他兴致起来了还会跑到酒馆的WC里去洗厕所,还说是“并没有什么特别的洁癖,但我就是对厕所的脏污没法忍受”。

《北野武的小酒馆》。

话说回来,北野武也曾经因为醉酒驾驶摩托车发生车祸造成严重毁容,整个人被铁棍穿过时还体验了一把“关东煮串串的心情”。一度,小酒馆、家和工作地就是他的生活三角——这据说承袭自父亲的习惯——北野武的父亲是下町区里的手艺人,每天早晨都认认真真地去干活,每天晚上则都喝到烂醉后才会回家。北野武说:“每当看见工人们下班后在平民区的居酒屋里自斟自饮的情景,我就会觉得他们特有男子气概。”

从他的追忆里我们也能发现,酒馆早年并非文人骚客的专属之地,反而是贫民阶层为数不多的娱乐活动。据日本作家饭野亮一在《居酒屋的诞生》中所写,早在19世纪初,江户就有1800多家“煮卖居酒屋”,平均下来,每500多人就拥有一间居酒屋,而当时居酒屋的常客,往往是行商的货郎、中间、小者、马夫、轿夫、船夫、短工和乞丐。

200多年前的日本居酒屋,会在酒铺外悬挂“酒林”作为招牌。奈良县樱井市的三轮山上,有一种杉树被信奉为神木,被认为与造酒相关,因此人们就将这种杉树叶子扎成鼓的形状制作成“酒林”,悬挂在店铺招徕顾客。进屋后,店家会提着铫釐给客人上酒。所谓“居酒”,就是“在酒屋里”的意思。在酒屋里,初时可以饮酒,很快就增加了“附味”,即提供下酒的食物。从简陋的烤豆腐串、汤豆腐、翻煮芋头,到后来的煮章鱼削木花、味噌烤鱼、日式杂根煮、鲱鱼豆腐渣味噌汤……能提供上等下酒菜的居酒屋被称为“好附之家”,会供应金枪鱼刺身、葱段金枪鱼、河豚鱼等高等食材。当时流行一种说法:“酒要温,菜得是刺身,斟酒要是美人。”

与此同时,酒品也开始出现排名,比如“剑菱”“满愿寺”“药酒”“白酒”“明石”“角田”……但并非所有客人都能消费得起高端清酒,相比之下,“浊酒铺子”反而更受欢迎。所谓“浊酒”,即是酿酒时处于上层清澈部分与底层沉淀部分中间的酒水,往往呈现白色,显得浑浊,又被时人称为“中汲”或“白马”。

从处女作《且听风吟》开始,他重要的小说作品大都在自己经营的爵士酒吧里写就——忙到深夜酒吧打烊,他就会伏案在酒吧的桌子上开始一天的写作,直到清晨睡去。

当同时贩卖食物的居酒屋越来越多之后,日式小酒馆的招牌也慢慢从“酒林”变成了“绳暖帘”——店家会将鸡鸭鱼类等食材悬挂于暖帘下,像熟食铺那样吸引顾客前来小酌几杯。江户尤其流行——有句话讲“江户为美酒醉倒,京都为服装倾倒,大阪为食物倾倒”。

说到日本小酒馆,就不得不提名作家村上春树。众所周知,村上除了写作,还热爱三件事:听爵士乐、泡酒吧、跑马拉松。

日本小酒馆。

结合前两个爱好,他曾经开过7年的爵士乐酒吧,对爵士乐唱片和酒品都有一番颇深的了解。在小说《1973年的弹子球》里他就特意写过酒吧,还写过《如果我们的语言是威士忌》,足见了解之深。

不过,他最为读者津津乐道的,是喜欢在酒吧里写作。从处女作《且听风吟》开始,他重要的小说作品大都在自己经营的爵士酒吧里写就——忙到深夜酒吧打烊,他就会伏案在酒吧的桌子上开始一天的写作,直到清晨睡去。如此者长达数年,直到酒吧歇業,他成为全职作家。

32岁那年,村上变成全职作家以后,生活作息也发生了180度转变——他从一个清晨入睡的人变成清晨早起的人,每天5点起床,在精力最好的时候完成写作,随后处理杂务,读读书听听爵士乐。偶尔小酌几杯,最重要的是,跑步,每天跑一个小时,每年夏天跑一次马拉松,跑到出了另一本书《当我谈跑步时我谈些什么》。

英国作家劳伦斯·奥斯本曾在《酒鬼与圣徒:在神的土地上干杯》中写道:“英语中最早使用酒吧这个词,是在1591年罗伯特·格林创作的戏剧《鉴戒邪恶》当中。格林是英国历史上第一位职业作家,其短暂的一生曾因批判和攻击威廉·莎士比亚而闻名。那么是他创造了‘酒吧’这个词吗?维多利亚时代的人表示不赞同,真正的酒吧是他们创造的。他们说,是伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔为了服务斯温顿火车站新线路的乘客而创立了酒吧,或者是伦敦帕丁顿车站附近的大西部酒店开出的第一家酒吧。可无论从什么角度来讲,酒吧都起源于英国。它是一种全新的社交空间,受到像格林这样的新社会阶层的追捧。在这里,欺骗、痛饮狂欢、不合群、吹嘘、嫖娼乃至一个人安静地待着,都是可以的。”

查令十字街的“破釜”酒吧。

他记忆里的酒吧,用着红色霓虹灯招牌,吧台上有一个铃铛,上面写着“召唤快乐”的字样,除了快速帆船和纵帆船的摆件、壁架上的六分仪和收款机上插着的几面中美洲旗帜以外,酒吧里还挂着一张相片,是一位柔术演员在巴黎街头上的表演,身旁围绕着一群小号手。天花板上垂挂下一架架B52轰炸机的迷你模型,墙上贴着斗牛士托洛斯·萨达和马诺来特的海报,还有从1937年至1973年任全国海员工会主席的约瑟夫·柯伦的一系列照片。奥斯本写道,如此的装潢和布置,无不为之后的酩酊大醉埋下伏笔。

和江户时代一样,早年维多利亚时代的英国酒吧里,常客也多是卖力气阶层,比如码头工人之类。随着酒吧的普及,其他社会阶层也开始成为常客,不少酒吧因为文豪的光顾而变得知名,比如乔治酒馆,它的常客是狄更斯,后者不仅在小说中提到乔治酒馆,还写到过其他酒馆,比如“六个快乐的搬运工酒吧”。

这种传统被后世英国作家继承下来——《哈利·波特》之母J·K·罗琳就写过查令十字街的“破釜”酒吧,《纳尼亚传奇》的作者托尔金也时常喜欢去“鹰与孩童”酒吧。或许是文豪们都喜欢泡吧泡咖啡馆的关系,英国人热衷于为酒吧或咖啡馆起一个作家同名。有人说,如果在方圆10英里之内,你找不到一家“莎士比亚酒吧”,那你一定不是在英国。

也正因此,如今在英国乃至欧洲的许多城市,旅游线路里或多或少都有一条“文学主题线”,比如爱尔兰首都都柏林的圣殿酒吧区“文学酒吧之旅”。

作家詹姆斯·乔伊斯曾说,“错过了酒吧,就错过了都柏林。”“爱尔兰”几乎就是酒精的代名词,一切饮品前只要加上“爱尔兰”三个字,就等于说是新添了酒精的版本。曾有一个乞丐向乔伊斯乞讨,乔伊斯问他要钱买什么,回答是“我想喝口酒”,于是乔伊斯慷慨地将身上仅剩的最后一个便士给了乞丐,并向同伴解释说:“如果他要是说想喝茶,我就给他个嘴巴。”

百年前,圣殿酒吧区时常可以见到王尔德、叶芝、乔伊斯、萧伯纳等作家的身影,王尔德曾形容苦艾酒是“喝下一杯,世界变成你梦想中的样子。第二杯下肚,事物尽失全貌。最后,你将能看清万物的真相,而这是世界上最可怕的事”。

隔壁邻居巴黎也不遑多让,许多文人都曾汇集在咖啡馆、小酒吧,让这两处公共场所双双在文学史上留下浓墨重彩的一笔。在妮娜·乔治畅销全球的小说《小小法国酒馆》里,开篇就是德国女人玛丽安对巴黎的向往:“玛丽安决定去死。在此时此地,在这灰暗的一天结束的时候,沉入塞纳河。”但是这个年届60一无所有的女人,却阴差阳错地在法国邂逅了一家小小的酒馆(bistro),通过人与人之间的重新链接,她再次找回了生活的意义——“每个女人都是女祭司,只要她热爱生活,能对自己和那些对她而言是神圣的人施加魔法。”

码头卖力气的男人,走投无路的女人,想用一杯酒激发灵感的文人……似乎无论是什么样的人,都有去找一间小酒吧消磨一个夜晚的理由。也许,那里真的有魔法,赋予一个人神秘力量。醉翁之意不在酒,在乎山水之间;泡吧的人又何尝不是呢?