广西边境地区耕地非农化的空间特征与迁移路径*

刘少坤,王嘉佳※,林树高,邓诗语,陆汝成,2

(1.南宁师范大学自然资源与测绘学院,广西 南宁 530001;2.北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,广西 南宁 530001)

0 引言

中国高速城镇化和工业化驱动的城市规模扩张而挤占农业空间直逼保障粮食安全所需的耕地红线,随之出现的耕地非农化问题已成为土地变化科学和可持续发展理论研究中的新热点[1],由耕地非农化引发的粮食危机、社会矛盾激增与生物多样性减少等社会和生态问题也引发政府和学界的高度关注[2]。耕地作为维护社会经济稳定发展的基础,承担着保障国家粮食安全、生态安全和社会安全的重任[3],但耕地经济产出不高和开发成本低的特点决定了其成为城市扩张和非农建设的优选对象,近年来中国高达43.8%的新增城市建设用地来源于优质耕地[4]。《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》(国办发明电〔2020〕24号)将制止耕地“非农化”上升到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度,要求各地坚决制止耕地各种“非农化”行为。因此,研究耕地非农化的动态变化规律及空间演变趋势,对于稀缺资源——耕地的保护及其可持续利用具有现实意义。

中国学者对耕地非农化现状、耕地非农化对社会经济和生态环境效益的影响、耕地非农化的驱动机制以及调控措施等方面开展了深入研究。在耕地非农化的现状研究上,有关研究采用空间自相关[5]、动态度和重心模型[6]分析耕地非农化的时空特征,结果表明基于资源禀赋、经济发展水平差异等原因,沿海地区的耕地非农化速度远高于内陆地区[7],城镇化水平越高的地区耕地非农化程度越深[8],不同地域尺度上的耕地非农化呈现出时空演变特征及规律的异质性[9,10];在耕地非农化对地方发展的影响研究上,耕地非农化为经济增长提供了承载空间[11],但由此也引发了耕地质量下降、土地利用效益低和生态环境受损[3]等问题,导致“吃饭与发展”之间的矛盾日益激化[4,12];耕地非农化的驱动与调控机制为当前研究关注的焦点,学者通过GWR和回归模型[13]发现耕地非农化的驱动机制存在空间异质性,建设用地需求、经济利益驱动和地方政府行为是全国尺度下耕地非农化的驱动因素[14],城镇化程度、农业生产条件和居民生活水平是更为微观尺度上耕地非农化的影响因素[15,16],因此应从变革土地管理制度[17,18]、提升协同治理能力[19]和推进城市“紧凑型”发展[20]等方面制止耕地非农化。

总体来看,已有研究多以宏观和中观尺度下快速发展地区的耕地非农化与社会经济发展系统诸要素之间的数量关系为视角,基于长时间序列,相对微观上县域尺度的耕地非农化时空特征还有待进一步探究。边境地区作为中国内陆开放的重要门户,长期受地理区位、交通条件及资源禀赋的限制,人口比较稀疏,经济发展动力不足,城镇化进程相对较慢,但2000年以后,在西部大开发战略、兴边富民行动等政策叠加下,特别是2013年“一带一路”倡议发起后,对带动边境地区发展产生了积极的影响,由此导致耕地非农化问题愈发突出。因此,文章以广西边境3个地级市下辖的23个县为研究对象,采用重心模型、标准差椭圆模型分析广西边境地区耕地非农化演变速度与迁移方向,并利用空间自相关模型探讨耕地非农化的空间格局演变特征,以期为广西边境地区制定耕地非农化管控机制和优化国土空间结构提供理论依据,为其他边境地区耕地非农化研究提供思路与方法借鉴。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

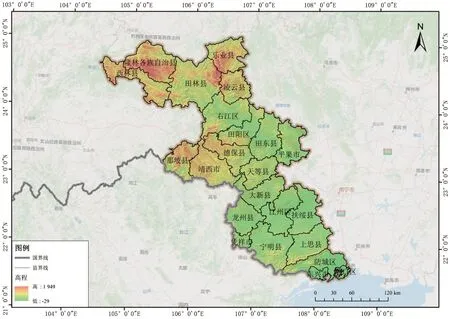

广西边境地区位于广西壮族自治区西南部,西与越南接壤,北靠云南、贵州省,包括百色、崇左和防城港3个地级市,下辖23个县级行政单元,总面积约600万hm2,占全区面积的25.25%。2018年广西边境地区常住人口672.21万,城镇化率为40.77%,GDP为2 890.08亿元,三产结构为16.66∶46.95∶36.39,边境进出口贸易额为4 106.71亿元,占广西进出口贸易总额的58.79%。随着兴边富民行动、“一带一路”倡议、中国—东盟经济合作区建设等国家政策的推进,广西边境地区发展成为面向东盟国家贸易的桥头堡,边境地区快发展下一方面加剧城镇空间挤占农业空间,另一方面随着产业结构调整与边民收入来源多元化加速农业空间非农化趋势加快,由此驱动的耕地利用格局演变日益明显。因此,以广西边境地区为例,研究边境地区耕地非农化格局特征具有典型性,对边境地区制止耕地非农化行为,保障国土空间结构安全与粮食稳定具有现实意义。

图1 研究区位

1.2 数据来源

用于分析耕地非农化时空变化的5期(1980年、1990年、2000年、2010年和2018年)耕地利用矢量数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∕∕www.resdc.cn)。该数据在国家资源环境数据库基础上,以美国陆地卫星Landsat遥感影像数据作为主要信息源,通过人工目视解译建立多时期土地利用∕土地覆盖遥感监测数据库,根据CNLUCC数据分类体系,利用ArcGIS重分类功能从各时段矢量数据中提取代码为“11”“12”的水田和旱地构成耕地遥感监测数据库,并基于空间叠加分析功能提取不同时段的耕地非农化面积与图斑。

2 研究方法

2.1 耕地非农化速度指数

耕地非农化受自然环境、人文活动和经济发展综合作用的影响,在不同阶段具有时间差异性。通过耕地非农化指数来表征各个县市耕地非农化变化程度,耕地非农化指数公式为[10]:

式(1)中,Si为第i个行政单元的耕地非农化速度;为第i个行政单元2018年耕地面积;为1980年第i个行政单元耕地面积。

2.2 标准差椭圆模型

标准差椭圆通过重心、长半轴、短半轴、方位角等构成要素揭示耕地非农化的空间分布特征与迁移路径。其中,标准差椭圆重心表征区域要素空间分布的相对位置,椭圆长短轴方向分别表示离散点集的主次方向,椭圆长短轴长度分别表示在主次方向偏离重心的程度,长短轴之比描述要素空间分布形态,方位角则表示空间分布的主趋势方向[21]。平均中心坐标、x轴标准差和y轴标准差计算公式为:

式(2)至(5)中,xi和yi为要素坐标;mi为权重;i为各决策单元;Xˉ和Yˉ为标准差椭圆的中心点坐标;σx和σy分别为沿x轴和y轴的标准差;tanθ为分布格局的转角。

2.3 空间自相关

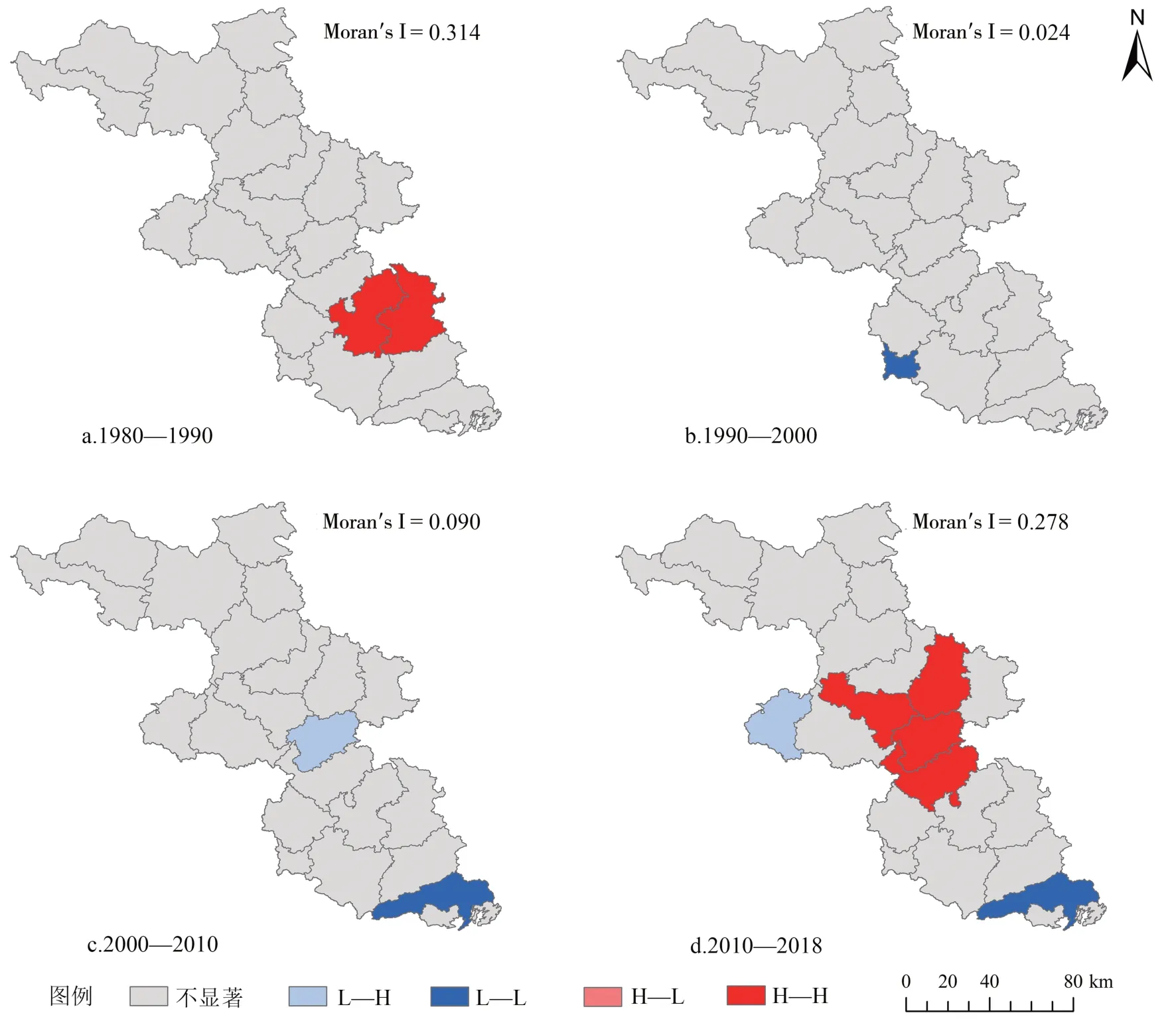

采用全局自相关(Global Moran′s I)分析广西边境地区各县耕地非农化的分布特征,由于区域存在着异质性,该文采用Local Moran′s I指数反映耕地非农化面积的聚集程度与空间分布情况。

全局空间自相关计算公式[22]:

式(6)中,n为研究区单元数;xi、xj为研究区i和j的观测值;wij为空间权重矩阵。Global Moran′s I取值为[-1,1],当Global Moran′s I>0时,表示存在空间正相关,当Global Moran′s I<0时,表示存在空间负相关;当Global Moran′s I=0时,表示不存在空间自相关,观测值在空间上呈随机分布。

为了探究局部空间上是否存在集聚特征,采用局域自相关分析广西边境地区各县非农化面积的集聚效应。局域空间自相关计算方法为[23]:

式(7)中,各变量含义与式(7)一致。根据局域自相关原理,将局域集聚情况划分为不显著(N—S)、高—高(H—H)、低—低(L—L)、高—低(H—L)和低—高(L—H)等5种类型。其中,N—S聚类表示耕地非农化面积在空间上不存在聚集特征;H—H聚类表示耕地非农化面积大的县市周围临近单元耕地非农化面积也高;L—L聚类表示耕地非农化面积低的县市周围临近单元耕地非农化面积也低;H—L聚类表示耕地非农化面积高的县市周围临近单元耕地非农化面积低;L—H聚类表示耕地非农化面积低的县市周围临近单元耕地非农化面积高。

3 结果分析

3.1 耕地非农化总量特点分析

3.1.1 耕地非农化数量变化特征

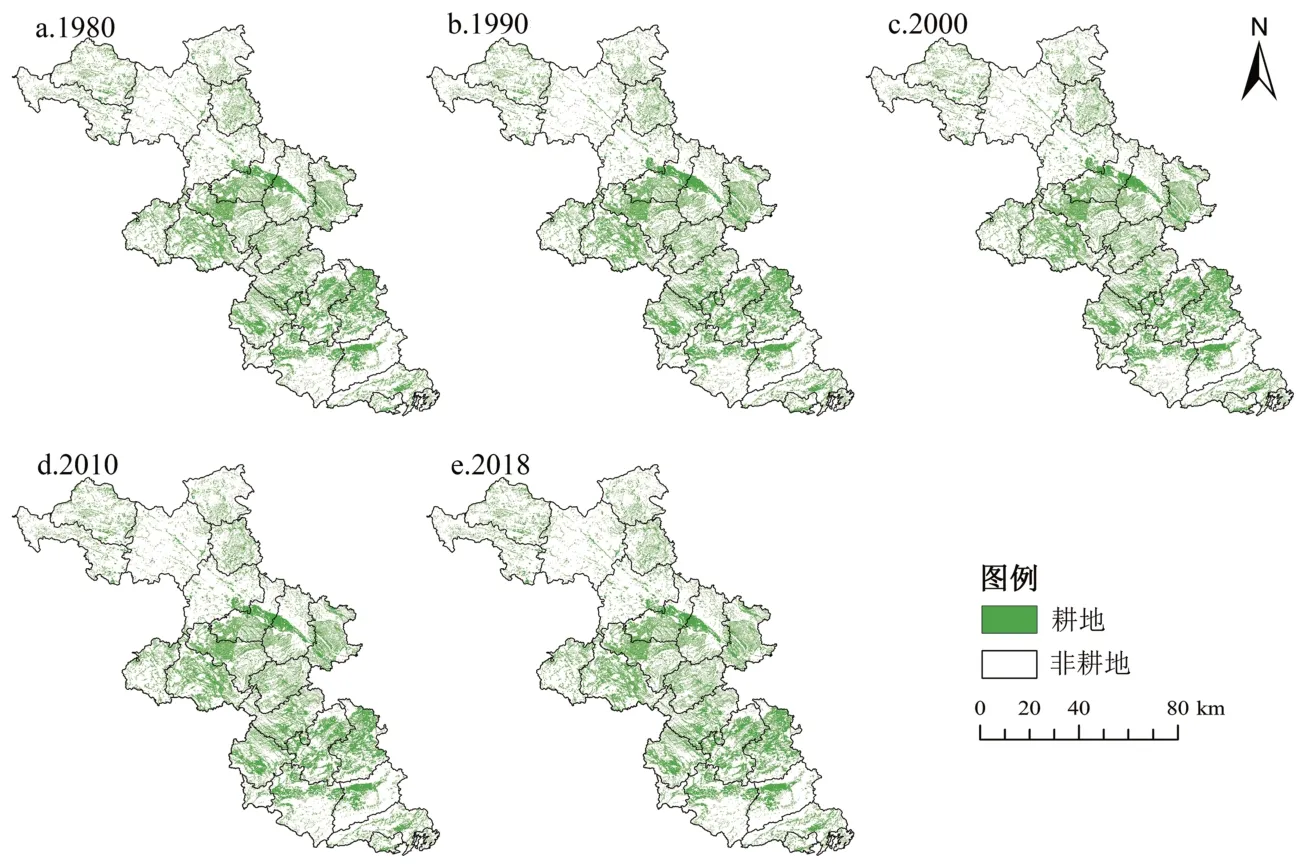

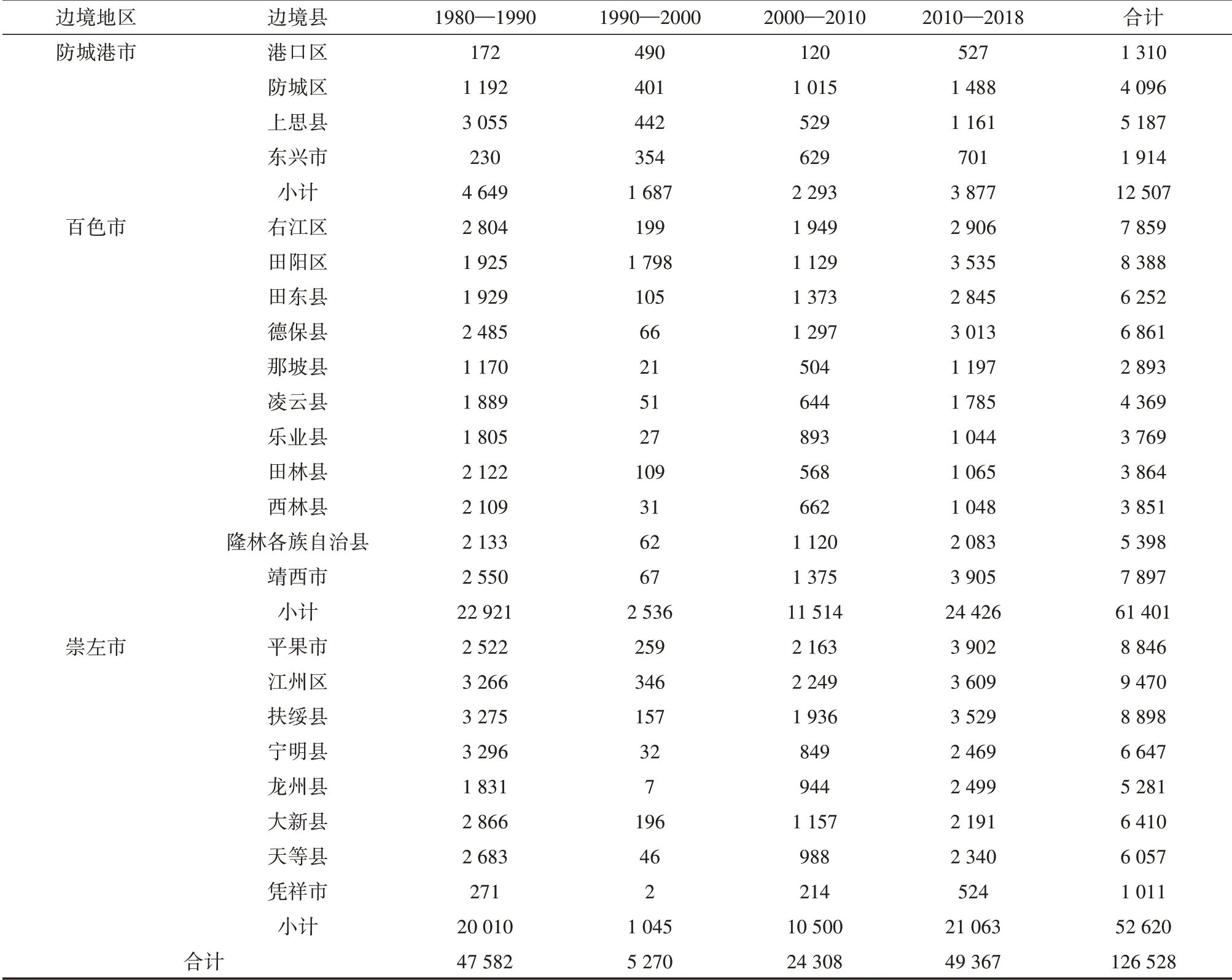

该文以广西3个边界城市下辖23个县(市∕区)的耕地为研究单元(图2),利用ArcGIS10.5软件中的空间叠加分析模块,统计1980—1990年、1990—2000年、2000—2010年 和2010—2018年4个时段内的耕地非农化面积(表1),分析各时期耕地非农化面积变化的特征。

图2 1980—2018年广西边境地区各时期耕地格局

由图2可知,耕地主要集中在广西边境地区中部,西北和东南部有零散耕地分布。由表1可知,2010—2018年研究区耕地非农化面积最大,为49 367 hm2;1990—2000年耕地非农化面积最小,为5 270 hm2。总体来看,4个时段内的耕地非农化面积呈波动增长的趋势。究其原因,改革开放后,中国沿边沿海地区积极响应对外开放开发政策,大力开展的边境贸易活动对广西边境地区城镇化建设产生积极影响,经济快速发展进程中占用耕地建设强度趋高,导致1980—1990年耕地非农化面积高达47 582 hm2;随着《中华人民共和国土地管理法》施行,规范管理了城镇建设用地指标,“切实保护耕地”的立法目的得到有效落实,故1990—2000年耕地非农化面积较小,仅为5 270 hm2;2000年起,兴边富民行动、西部大开发与脱贫攻坚等政策的先后实施,有力促进了边疆民族地区的开发建设[24],经济快速发展导致耕地非农化现象进一步加剧,使得2010—2018年广西边境地区耕地非农化面积达到研究期内最大值。

表1 1980—2018年各时期广西边境地区耕地非农化面积 hm2

在广西边境地区23个县市中,耕地非农化面积最大的为江州区,其次为扶绥县、平果市和田阳区。2002年南宁地区崇左县设立为地级崇左市,下辖的江州区在推进城市化进程中不可避免占用耕地扩张城市规模,同时2010年起,中国—东盟自由贸易区正式全面启动和“一带一路”倡议发起,各县经济综合实力不断增强;耕地非农化面积较小的为县级凭祥市、东兴市和港口区,以上3个单元辖区总面积小,其中重大基础设施建设主要占用其他用地指标较多,占用耕地指标较少。总体来看,受到地理位置、气候条件、自然资源禀赋等影响,各时期耕地非农化面积具有明显的空间分布特征,集中在研究区中部和东部,但不同时段内的耕地非农化面积分布存在差异,其中1980—1990年主要分布在中部和东南部;1990—2000年主要分布在东南部;2000—2010年主要分布在中部和东部;2010—2018年主要分布在中部和东部。

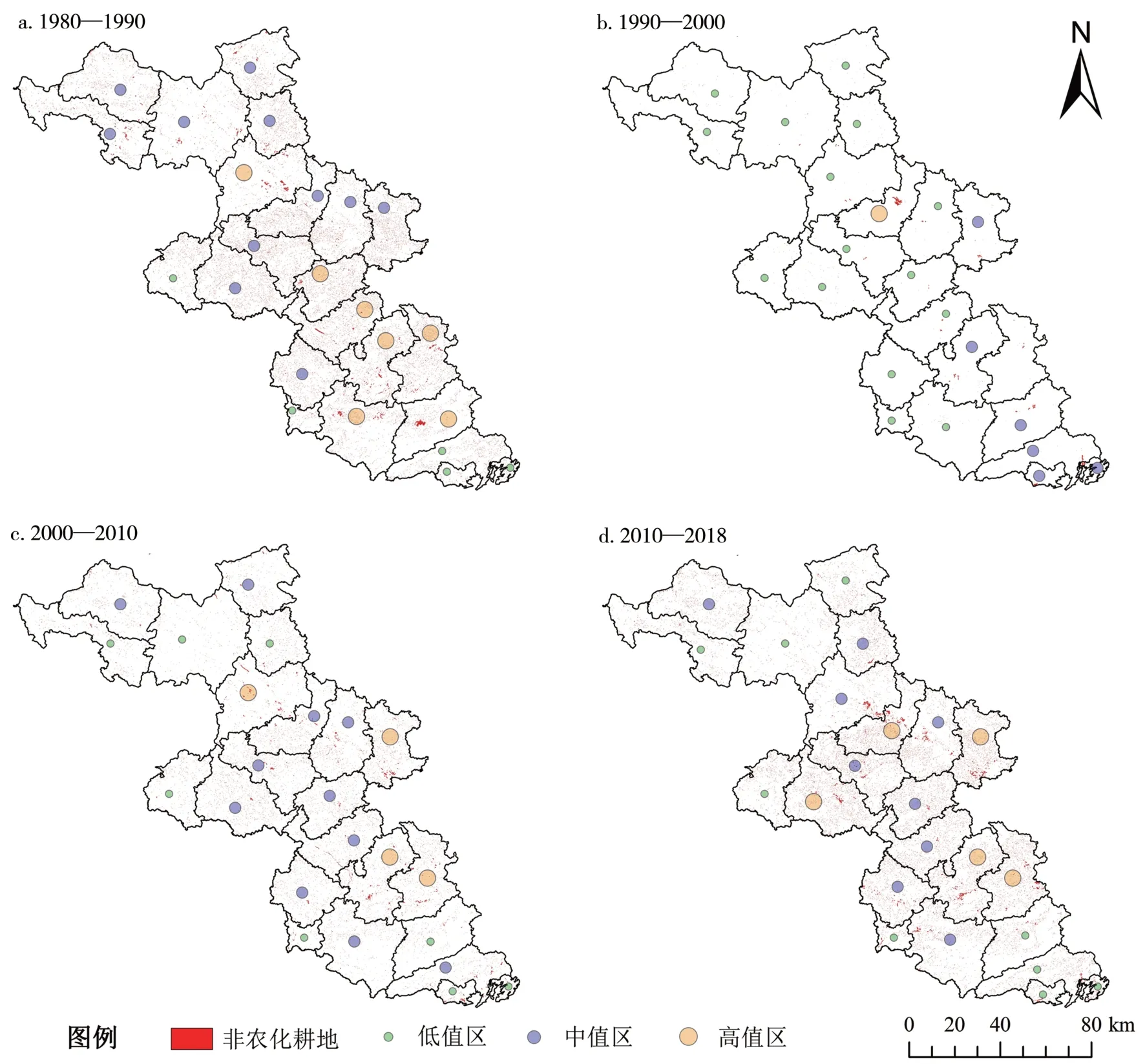

3.1.2 耕地非农化面积空间差异分析

利用ArcGIS的自然断点法工具,将1980—2018年广西边境各个县市各时段的耕地非农化面积大小划分为3个类型区:高值区、中值区和低值区,并绘制空间分布图(图3),以反映各时期耕地非农化的地域空间差异特征。由图3可知,广西边境地区耕地非农化面积空间分布差异特征明显。总体上,耕地非农化面积高值区主要集中在研究区中部和东部,包括江州区、扶绥县、田阳区、平果市。江州区作为“陆路东盟南崇经济带”的重要组成部分,依托面向东盟国家贸易的区位优势,重点布局建设跨境贸易工业园区,耕地非农化问题比较突出;2010年广西壮族自治区人民政府成立了中国—东盟南宁空港扶绥经济区,以打造产业转移示范基地、空港新城等特色产业园区,建设空间扩张主要以挤占农业空间为主,因此扶绥县耕地非农化面积长期位处高值区;平果市作为桂西资源富集区之一,因矿产资源开发、产业园区建设加大了建设用地需求量,高速城镇化是导致该地区耕地非农化的直接原因。因耕地非农化面积较高的县市,经济往往相对发达[24],同时对带动周边县市的经济发展形成了辐射作用,因此,右江区、靖西市、宁明县、大新县和天等县耕地非农化面积也相对较高。位于耕地非农化面积低值区的主要有那坡县、西林县、田林县等县市,以上各单元位于广西重度石漠化地区,加上劳动力流失、交通不便、地形地势等原因致使社会经济发展较为缓慢,耕地非农化现象相对不明显。

图3 1980—2018年广西边境地区耕地非农化面积空间格局

3.2 耕地非农化迁移路径

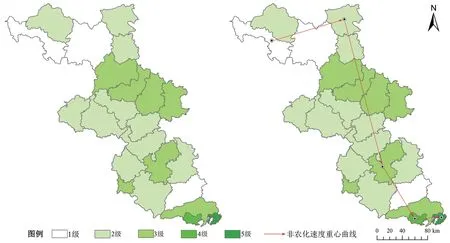

3.2.1 耕地非农化速度重心曲线迁移

据式(1),计算每个县市的耕地非农化速度,确定各级别下的耕地非农化重心,按各级别非农化速度的大小按顺序相连接[25],得到1980—2018年耕地非农化重心曲线(图4)。由图4可知,1980—2018年耕地非农化速度等级最高的仅有港口区,等级较高的有东兴市,等级最低的是西林县、田林县和上思县。耕地非农化速度总体上东南部高于西北部。在中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会以及国家重点开发开放试验区建设等政策叠加下,推进了广西边境地区跨境旅游[26]、产业开发、互市互助贸易等发展,加上港口区与东兴市由于社会经济发展基础较好、城镇化水平较高,属于边境贸易口岸集聚区,促使城市经济依赖于边境贸易和旅游开发,并逐步形成一个趋于成熟的经济发展体系;同时政府对城市建设各项指标管控日益加强,维持着开发建设活动与耕地总量动态平衡,加上耕地面积较少,因此两地耕地非农化速度最快。值得注意的是,西林县、田林县和上思县受自然环境和交通区位条件限制,城镇化水平较低,但因近年大力开展精准扶贫工作,积极发展扶贫产业,耕地非农化面积最大,但由于耕地资源基数较大,耕地非农化速度等级最低。耕地非农化速度具有空间非均衡性,表现为耕地非农化速度重心与该区域的重心不完全相同,这种不同导致耕地非农化出现重心偏移的现象。广西边境地区耕地非农化速度由慢变快的走势为由西北方向的西林县延至东北方向的乐业县,往中部的江州区转移后向东南部的东兴市和港口区延伸,耕地非农化在总体空间分布上呈现西北部往东南方向扩张的特点。

图4 1980—2018年广西边境地区耕地非农化速度重心曲线

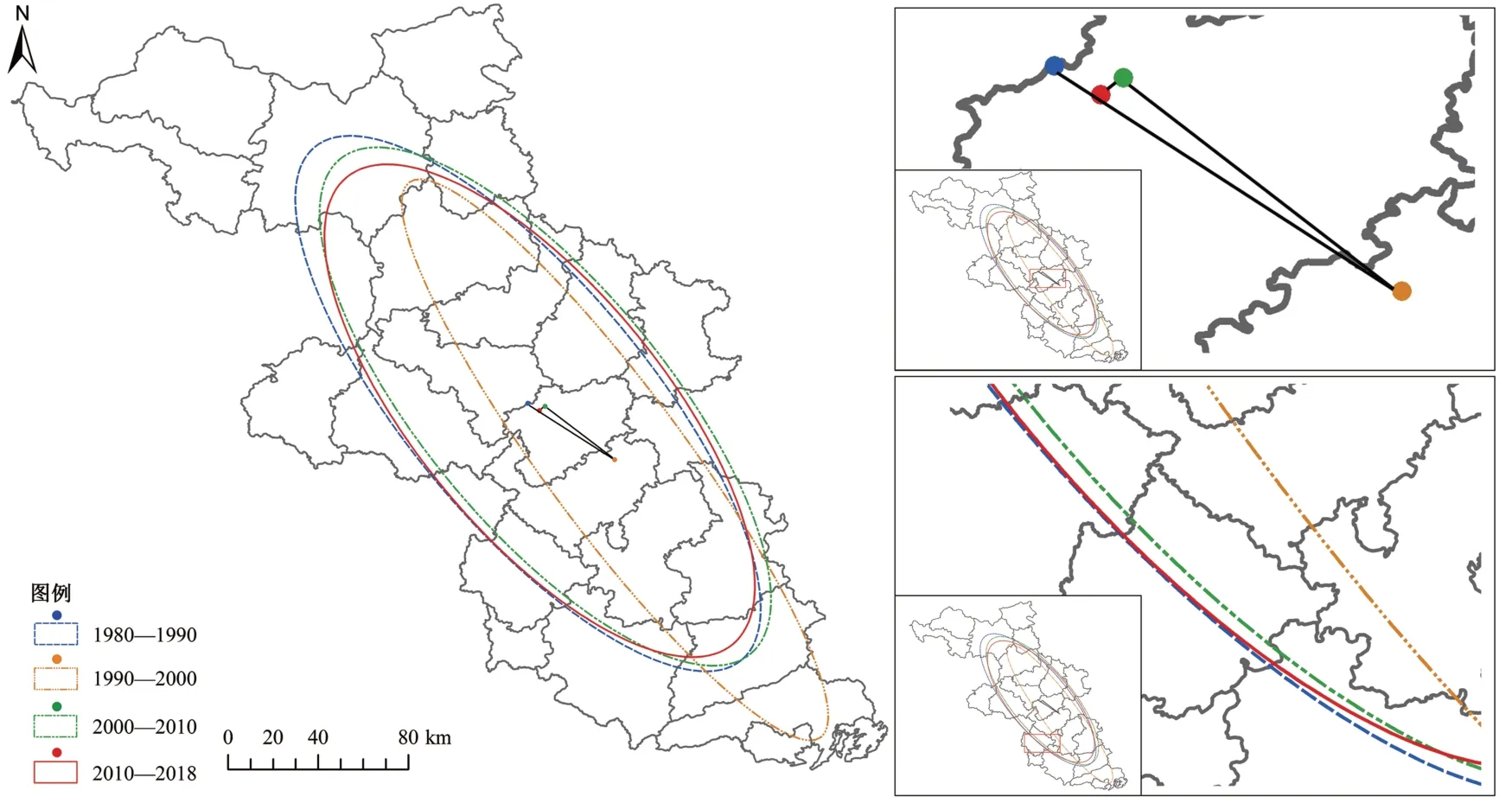

3.2.2 耕地非农化标准差椭圆

据式(2)至(5),运用ArcGIS空间分析工具计算广西边境地区各时期耕地非农化标准差椭圆参数(表2),并绘制耕地非农化重心及标准差椭圆分布图(图5)。由表2和图5可知,研究区耕地非农化标准差椭圆4个时段内整体呈现由“西北—东南—西北—东南”方向的迂回迁移。各时期耕地非农化标准差椭圆参数变化为:1980—1990年与1990—2000年长短轴之比由2.75增加到4.94,方位角转动方向为顺时针,转动角度比较明显,表明耕地非农化由北(偏东)—南(偏西)方向扩张。1990年起,研究区“西南—东南”沿线的东兴、凭祥和友谊关等口岸被设立为国家一类边境陆路口岸,各地以边贸为龙头,大力推进能源、交通、通讯等基础设施建设,城镇化和工业化速度加快;此外,国务院在1996年印发《关于边境贸易有关问题的通知》,要求加快边疆民族地区形成全方位、多层次的开放新格局,促进经济开发与边疆振兴,直接地影响广西边境地区经济发展,耕地非农化扩张速度加快;1990—2000年与2000—2010年长短轴由4.94减小到2.65,方位角转动方向由顺时针转为逆时针,表明耕地非农化由北(偏西)—南(偏东)方向呈扩张趋势,且扩张速度大于前一阶段,2000年起正式实施“兴边富民行动”是推动边境经济发展的重要转折点,完善边境地区基础设施建设促使了耕地非农化面积进一步扩大;2000—2010年与2010—2018年长短轴之比由2.65减小到2.47,方位角转动方向由逆时针转为顺时针,表明耕地非农化由北(偏西)—南(偏东)方向持续扩张,标准差椭圆面积经历“增加—减少—增加”的变化过程,总面积增加980 hm2,区域之间的差距逐渐明显。广西边境县的城镇化率由2010年的15.57%提高到2018年的29.63%,需要以一定结构上的土地类型以满足人口增长所产生的住房、粮食、交通等需求,从而导致包括耕地在内的其他类型用地被建设用地挤占[27],是耕地非农化重心迁移的首要原因。在国家边境地区开发开放系列政策驱动下,广西边境地区城镇化建设的拉动作用较强、发展速度较快,但同时也体现了占用耕地进行非农化建设现象的“人地”关系矛盾增加,城镇建设与耕地保护的压力加大,进一步威胁到国土安全和粮食安全。

图5 1980—2018年广西边境地区耕地非农化重心及标准差椭圆

表2 1980—2018年各时期广西边境地区耕地非农化标准差椭圆参数变化

3.3 耕地非农化空间自相关分析

基于广西边境地区23个县1980—1990年、1990—2000年、2000—2010年和2010—2018年4期耕地非农化面积,通过GeoDa软件计算各时期耕地非农化的全局莫兰指数(Global Moran′s I),由于区域存在空间异质性,全局自相关分析无法体现各个县市之间的空间差异,为进一步研究耕地非农化面积的局部空间聚集特征,利用GeoDa软件绘制各时期耕地非农化面积LISA聚集图(图6)。由图6可知,4期Global Moran′s I的值均大于0,且1980—1990年Global Moran′s I为0.314,表明该时段研究区耕地非农化存在正向空间自相关关系,在空间上表现出显著的集聚特征,整体差异较小,主要原因是受制于区位地理环境影响,区域经济建设发展集中于中心城区,耕地非农化现象较明显。1990—2000年和2000—2010年的Global Moran′s I分别为0.024、0.090,表明存在弱相似空间自相关关系,在空间上以呈现随机分布为主。2010—2018年Global Moran′s I从前一时段的最低值增加到0.278,耕地非农化范围持续扩散且空间集聚效应逐渐明显。总体上来看,耕地非农化Global Moran′s I呈现“N”型的波动变化趋势,表明空间集聚效应不断增强,Global Moran′s I减小的原因是部分区域耕地非农化面积变化加大,打破原有的集聚优势[27]。

图6 1980—2018年广西边境地区耕地非农化自相关

研究期内,研究区耕地非农化面积处于H—H和L—L聚集状态,其中H—H聚类主要分布在东部和中部,可能原因是中、东部的交通路网枢纽和基础设施设备相对完善,边境县域经济和贸易发展有效连接内陆;L—L聚类集中在研究区东南部和西南部;L—H聚类集中在中部和西部。总体上看,1980—2018年处于H—H聚类的县市发生的转变较大,由东南部江州区、扶绥县转移到中部大新县、天等县、德堡县和田东县,且聚类范围进一步扩大,因各类边境贸易区和产业园区的建设促进建设用地不断增加和迁移,由此导致相邻单元之间的耕地非农化面积差异逐渐扩大;L—H聚类由天等县转为那坡县,表明相邻单元之间的耕地非农化面积差异进一步扩大;L—L聚类由凭祥市转为防城区,防城区是研究区内经济发展较为成熟的市辖区,城镇规模建设得到有效控制,从趋势上来看,L—L聚类趋于平稳。

4 结论与讨论

4.1 结论

该文以广西边境3个城市的23个县级单位的1980年、1990年、2000年、2010年和2018年土地利用数据为基础,运用地理空间分析方法,引入重心模型、标准差椭圆模型分析耕地非农化的重心曲线及空间格局,并结合空间自相关分析各县耕地非农化的集聚特征,结论如下。

(1)1980—2018年广西边境地区耕地非农化面积呈波动增长趋势,时空差异显著。其中2010—2018年耕地非农化面积最大,为49 367 hm2,1990—2000年耕地非农化面积最小,为5 270 hm2;江州区耕地非农化面积最大,为9 470 hm2,凭祥市耕地非农化面积最小,为1 011 hm2。从耕地非农化面积的划分类型区来看,各县市耕地非农化的空间分布特征明显,高值区总体上集中在中部和东部。

(2)广西边境地区耕地非农化速度具有空间非均衡性,表现为耕地非农化速度重心与该区域的重心“错位”,空间上呈现的迁移路径是由西北部的近内陆地区向东南方向的抵边口岸城市迁移。耕地非农化面积标准差椭圆在4个时间段内分别呈现向西北—东南—西北—东南方向偏移,集中覆盖在耕地非农化面积高值区,标准差椭圆面积经历“增加—减少—增加”的变化过程,耕地非农化往东南方向持续扩张,区域之间的差距逐渐明显。

(3)广西边境地区耕地非农化面积在空间上具有显著性的空间正自相关关系,但集聚水平下降。研究区耕地非农化空间自相关关系主要有高—高、低—低聚类和低—高聚类,其中高—高聚类由东部迁移至中部,行政区单元数量增加;低—低聚类由东南部转向西南部;低—高聚类则由中部迁移至西部;“高—高”聚类的空间变化主导了边境地区耕地非农化面积的空间自相关关系的格局演变。

4.2 讨论

耕地安全是维护边境粮食安全和国家安全的重要组成部分。在兴边富民行动、西部大开发和脱贫攻坚等系列倾斜性政策叠加下,带动了边境地区的城镇建设强度和经济发展水平日趋提高,伴随出现的耕地非农化行为迫使边境地区耕地安全逐渐受到威胁[2]。该文研究了广西边境耕地非农化的空间特征,结果发现:1980—2018年广西边境地区耕地非农化速度呈现波动上升趋势,且耕地非农化面积较高的地区往往集中在城镇化水平较高、边境贸易活动较为频繁的区域城市中心及周边地区,这与李丹等学者关于黑龙江省耕地非农化的空间格局与重心曲线分析的研究结论[25]相吻合。通过分析广西边境地区耕地非农化的空间差异特征,揭示耕地非农化的迁移路径及可能的驱动因素,对边境地区制定差异化的耕地非农化管控机制和国土空间优化措施具有积极意义,丰富了耕地非农化的理论与实践案例研究。

明晰耕地非农化的驱动机制是精准调控非农化行为的逻辑前提。边境地区耕地非农化的时空格局演变不仅受到人口、经济、社会和政策等多方面因素的影响,边境贸易也是加速边境地区耕地变化速度的主要因素之一,同时,各因素的交互驱动程度在不同时期也有强弱。然而,该文的局限性是未定量探讨广西边境地区耕地非农化时空格局演变的影响因子,因此,基于土地利用、自然环境和社会经济统计等多源数据,构建相关影响因子评价指标体系,定量测度边境地区耕地非农化空间过程的影响因子,厘清耕地非农化时空格局演变的驱动机制是下一步研究的重点内容。