数字化教学资源在教育教学中的融合应用现状调研

为进一步深化和加强数字化教学资源在教育教学中的融合应用,从2021年10月到2022年6月,我们在15所学校面向一线教师和学生发放问卷进行调研,本次调查对象以小学语文、数学、思政和初中英语、地理教师为主,学生以七八年级为主,包括信息化课改班(以下简称“信改班”)和普通班,围绕数字化教学资源在教育教学中的融合应用研究这一专题开展调研,发放问卷2065份,回收问卷2065份,回收率100%。

调查问题的提出

2021年,中共中央办公厅和教育部提出,加快推进教育信息化高质量发展,积极发展“互联网+教育”,推动教育资源均衡发展,促进教育公平。

当今时代,数字化教学资源正进入快速发展新阶段,各级各类教育教学对数字化教学资源需求量也在逐渐增大。一般而言,教师在获取数字化教学资源后,要对资源进行二次开发利用,结合学情,才能使数字化教学资源更有效地应用到教育教学中。那么,一线教师该怎样将数字化教学资源与教育教学深度融合,怎样才能让数字化教学资源在教育教学融合中高效应用,成为需要迫切解决的问题。

调查方法及过程

1.调查对象特征分析

为进一步了解数字化教学资源在教育教学中的融合应用现状,本研究采用自制“关于数字化教学资源在教育教学中的融合应用现状调查(教师、学生问卷)”,对不同地域、不同职级的小学语文、数学、思政和初中英语、地理教师及七八年级“信改班”和普通班学生进行了调查。我们将问卷发到了15所学校,含5所全日制初中、5所全日制小学、4所九年一贯制学校、1所全日制中学。15所学校有城区学校、农村学校;也有公办学校,民办学校。

2.调查工具

本次调查采用问卷星收集数据,教师、学生问卷分别为23道题和12道题,这些问题均为封闭式问题,通过微信和QQ平台进行发送,直接在平台上进行问卷答题。汇总后,利用 SPASS软件进行数据整理和分析。SPASS软件通过频数分析、方差分析(全称为单因素方差分析)、响应率和普及率及线性回归分析等数据分析方法,对数据进行分析。

调查数据分析

通过调查发现,一是学校的性质和规模对教师在教育教学中使用数字化教学资源影响较大。我们在分析中使用Pearson相关系数表示相关关系的强弱情况,可知学校的性质、规模与在教育教学中已经使用数字化教学资源之间的相关系数值为0.071,并且呈现出0.05水平的显著性,这就说明两者之间有显著的正相关关系。处在城区、学校规模越大,教师在教育教学工作中使用数字化教学资源的概率就越大。学校所处地域经济越发达,教师的数字化教育教学资源融合应用能力越强,而教师数字化教学资源融合能力越强,对其高效课堂以及原创课堂就会产生越大的正面影响。学校的顶层设计和科学规划将直接促进数字化教学资源在教育教学中的融合应用,更深层次地影响学校的发展。

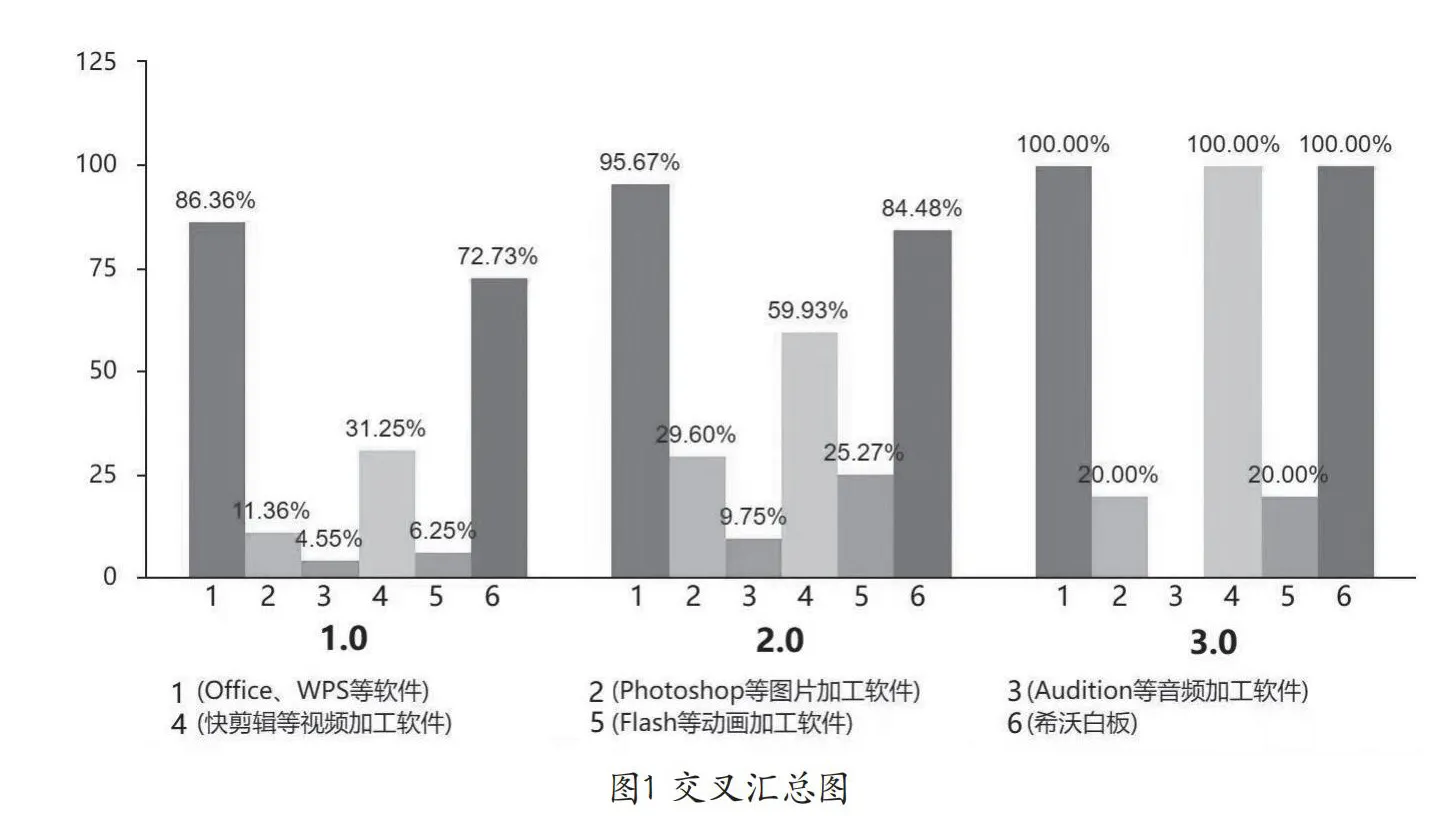

二是教师个体差异导致数字化教学资源融合应用具有一定差异性。我们通过频数分析研究定类数据的分布情况,利用方差分析研究年龄,在参与调查的小学和初中教师人数及各年龄段人数大致均等的前提下,通过已有的数字化教学资源进行二次开发与数字化教学资源建设中擅长工作的差异性比较,发现年龄对于能够对数字化教学资源进行二次开发呈现出0.01水平显著性(F=12.824,p<0.001)。说明年龄对于数字化教学资源建设当中的擅长工作不会表现出显著性差异。随着信息技术飞速发展,绝大多数教师具有良好的信息技术基本能力,教师们在教育教学中使用数字化教学资源的自我意愿普遍较高,尤其是在评价学生和家校沟通方面。但是不同教师对于数字化设备和资源的选择比例以及数字化教学资源融合应用中的擅长工作表现出显著性差异。从交叉汇总图可知,教师们在融合应用方面,从高到低排序依次是Office软件、希沃白板、快剪辑等视频加工软件和Photoshop等图片加工软件(图1)。拟合优度检验呈现出显著性(chi=1123.437,p=0.000<0.05),意味着各项选择比例具有明显差异性。具体看来,数字教学电影、教学音像资料和幻灯片教学资源共2项的响应率和普及率明显较高。电视机、打印机、复印机、计算机、投影仪、电子白板等设备响应率和普及率明显较高。

三是建设符合区域学情的校本数字化教育教学资源库能进一步促进教师和学校发展与成长。通过对抽样调查学校进一步调研发现,处于城市地区的教师对数字化教学资源融合应用普遍高于农村地区。小学阶段的教师对数字化教学资源的融合应用普遍高于初中阶段。教师的数字化教学资源在教育教学中融合应用程度与所在地区的开放度、经济发展水平和授课对象的吸引力存在一定程度上的依存关系。

拟合优度检验呈现出显著性 (chi=926.099,p=0.000<0.05),意味着各项选择比例具有明显差异性,可通过响应率或普及率具体对比差异性。具体来看,教师在数字化教学资源融合应用方面,存在理论水平不高、教学任务繁重,时间和精力不够等主观原因,也存在用于教学的计算机、网络等设施不足、缺少合适的课件和数字化教学资源等客观原因,但是合适的校本数字化教学资源是造成其在教育教学中融合应用的最主要障碍。

四是在信息飞速发展的今天,所有学生均对数字化教学资源非常感兴趣,都有较大需求。数字化教学资源的使用能进一步提高教学效率和学生的自主学习意识,对于信改班这一创新型数字化教学模式,学校将不断探索,借助数字化教学资源,促使其成为引领教师专业成长的第一动力。

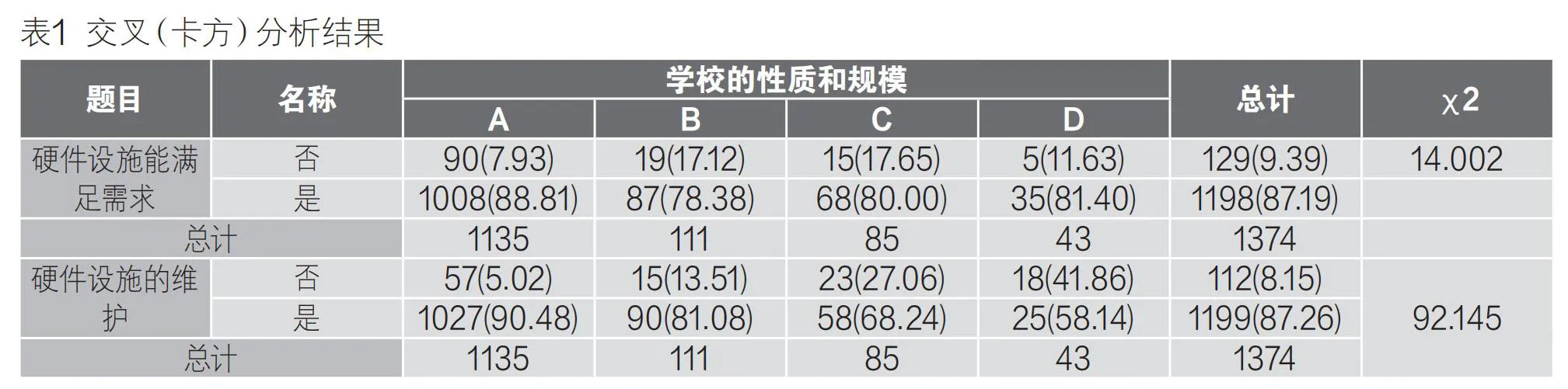

利用卡方检验(交叉分析),见表1,研究“信改班”对于教师使用数字化教学资源的情况和利用数字化学习资源对学习的作用共2项的差异关系,2项呈现出显著性(p<0.05),意味着均呈现出差异性,教师使用数字化教学资源的情况呈现出0.01水平显著性(chi=9.414, p=0.009<0.01),通过百分比对比差异可知,信改班对于利用数字化学习资源学习的作用呈现出0.01水平显著性(chi=21.891, p=0.000<0.01),明显高于普通班。利用Pearson相关系数分析研究学生喜欢教师运用哪些数字化教学资源和最希望教师在课后通过网络给你提供怎样的学习帮助共1项之间的相关关系,两者之间的相关系数值为0.416,并且呈现出0.01水平的显著性,说明学生喜欢教师用数字化教学资源对教学难点和重点进行分级呈现,也希望教师能在课后通过网络进行学习帮助和指导。

调查形成的成果

我们通过大量的数据研究分析,认为数字化教学资源在教育教学中的融合应用可以从三个方面进行。

1.秉持创新发展理念,推进数字化教育新形态

作为学校,作为基础教育的实施者,我们必须把创新作为引领学校发展和教师专业成长的第一动力,把创新摆在学校发展全局的核心位置,要“提高认识,切实增强推进基础教育数字化的紧迫感和使命感”。

当前,信息技术快速发展,为构建网络化、个性化、数字化、终身化的教育体系创造了有利条件。我们要充分利用科技赋能,加速推进教育信息化进程,特别是随着“双减”工作的深入实施和推进基础教育高质量发展的需求,对共享优质教育资源、以信息化助力教育现代化提出了迫切要求。作为学校,亟需进一步提高教学效能,推进数字化教育新形态,建设好学校数字化校本资源库,更好地服务学生自主学习、服务教师改进教学、服务家校协同育人等。推进数字化教育新形态,对学校和教师都提出了更高的要求。

2.加强专业引领支撑,打造数字化教学新模式

教师专业发展贯穿于教师的整个职业生涯,加强专业引领,构建未来教师培育体系和评价体系,促进教师专业与信息技术融合,促进教师跨学科融合教学能力提升,是新时代助力教师专业成长的重要途径。在教育教学中,通过名师讲堂、名校网络课堂等多种形式,推进优质教育资源共享与深度应用。

学校要致力于培养师生数字化教与学的习惯,让信息化思维融入到教育教学各环节,使信息素养成为师生基本素质。在数字化教学资源建设与应用中,我们要以促进学生全面发展、健康成长为中心,注重德智体美劳全面培养,遵循学生身心发展规律和教育规律,广泛开展创新教育,拓展学生思维,提升学生跨学科解决问题的能力和创新能力。在教学中不断发掘、创新优质、实用的校本化教学视频、电子图书、课件、教学设计方案和电子试卷等,并在课堂教学活动中经常性、普遍性使用。

3.拓展课程学用渠道,构建数字化生态新系统

随着教育改革发展和信息技术变革,要不断升级迭代拓展课程学用渠道,丰富更新各类优质资源,拓展应用范围。学校要充分利用信息化手段,运用智能技术对课堂教学进行实时化、过程化跟踪监测,开展学情分析和效果评估,建立多维、精准、实时的学生成长档案,深化基于大数据的教育质量综合评价;要促进教研组、备课组和学科教师提高作业管理水平,探索差异化作业布置和个性化作业辅导;要提高课堂教学水平,积极创设沉浸式、实景式、体验式、互动式课堂;要提高教育教学评价水平,充分利用课程学用渠道数据提升教育教学评价的精准性、有效性。

学校要构建数字化生态新系统,就要建立优质数字教学资源开发、应用机制,加强智慧作业、线上答疑、个性化学习、过程性评价、网络教研等多场景应用。要积极组织开展“一师一优课、一课一名师”、信息技术与课程融合优质课大赛等活动,充分发挥学校和教师在个性化资源建设中的主体作用,研究制定优质校本资源广泛共享政策,形成系统开发基础性资源,有计划开发个性化资源的新格局。

在科技飞速发展的今天,利用数字化教学资源对教育教学进行融合应用和创新革命,从而推动新时代教师角色转变,促进教师从“学科教师”思维转变为“教育者”思维,成为终身学习者、学习设计师和学生成长导师,从而使学校成为培育未来教师,培养学生素养、培植学生创新能力的摇篮和基地。

注:本文系2021年度湖南省教育信息技术研究重点课题“数字化教学资源在教育教学中的融合应用研究”(课题批准号:HNETR21009)阶段研究成果

作者单位:湖南长沙市周南望城学校