旧梦连环【之二】

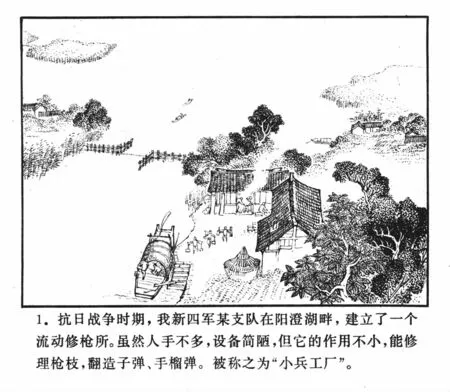

蔡小容

木匠揽起铁匠的活

《木匠迎亲》,当然应该是木匠迎亲了,如果换作铁匠迎亲,听起来就不大对,太铿锵了。是不是新房里的布置多为木匠的活?大床、衣柜、桌椅、门窗,都是木头的、可亲的。这位木匠要嫁女儿,但没见他忙活女儿的嫁妆,他净琢磨铁匠的活了。

木匠和铁匠可以搭伴,木器中有铁,铁器也要用木。孙犁的名篇《铁木前传》里,木匠黎老东和铁匠傅老刚是多年老朋友,当初铁匠们每年来村里干活,都是住在木匠家里。为了答谢,傅老刚总是抽时间给黎老东打理他的木作工具,该加钢的加钢,该磨刃的磨刃。黎老东也替铁匠们换换锤把,修修风箱。这两个行当,可以独立存在,也可以彼此依恋,槌不离锣。

这本连环画里要迎亲的木匠,他的手艺是好的,从他女儿闺房的摆设就能看出来。那座妆台,两侧有雕花的裙边,抽屉安有拉环,结了绸条。最精致的是那只妆凳,凳面平滑,边角圆润,凳腿之间有梁,梁与凳面之间有镂空的雕花。乡村人家常有古典式样的家具,为了不与二十世纪五十年代的乡村故事风格相冲突,就只在木匠女儿的闺房里展露这妆台与妆凳。有点奇怪的是,妆台和衣柜的四条腿下面都垫了砖块。这是为什么?也许这些家具是早些年打下的,那时女儿还小,等长大,就显矮了。闺房里还有一个奇特之处:居然有一棵树,树杈上挂着筐篮、毛巾。或许是建房的时候这棵树就在这里,木匠不忍砍掉,就把它圈在屋里,当作天然家什——木匠一定是爱树的,我从画面中读出了这么多潜台词。

这位木匠,他痴迷的是什么呢?

他迷上了铁器。他坐的还是他的木匠凳子——长条板凳,一端固定着人字形木楔,旁边一截树桩,靠着锯子、刨子,地上散落着刨花。桌上有曲尺、墨斗,墙边靠着些木板子。他戴副眼镜,手里拿张图纸,嘴里念念有词:“五寸五,七分,再弯大一点……”他在琢磨他设计的农具。农村需要很多农具,多是铁打的,所以农村的铁器市场很有规模。常规的铁器之外有发明创造的空间,木匠已经设计出五种简便的新农具,这回他想做一个拔棉秆的工具。时下,冬小麦出土了,棉花已采尽,但那些枯黄的棉秆还扎在地里,妨碍冬耕。

木匠被他老婆催促,上集市来了,要给今天上门的准女婿买见面礼。可是一到集市,他就不由自主走到他熟识的卖铁器的棚帐,觉得这儿比哪儿都好:那些农具哟!我也逛过乡镇上的铁器铺,确实好看,刀啊,铲啊,锹啊,耙啊,斧子、叉子、钩子、镐子,各种说不出名堂的东西,各种形状,各种型号,很像兵器。

木匠听到有人叫他,是他从前当学徒时的同伴,现在开着铁货摊。木匠就在他摊子上称了八斤生铁。这摊子上有一种刨萝卜的新式农具,卖得很好,就是木匠设计的,用它,一个人能做十个人的活。同伴给他沏上茶,两人聊起来。同伴不相信木匠整鼓这些新发明不图钱,也不图奖励。“赔了工夫又贴上本,那图个啥呢?”同伴说,“‘将心比,同一理’,我又不借你的偷你的。”话不投机,木匠端着茶碗走出棚帐,到邻近的茶摊买了一碗茶,走回来掀开茶壶盖,把茶倒进茶壶:“咱们两清了!”提起他买的生铁棒扬长而去,丢下同伴呆若木鸡。这木匠够倔,够决绝,跟《铁木前传》里的铁匠也有一比了。铁匠傅老刚和木匠黎老东的处境变了,心情也变了。铁匠在给木匠打一辆大车的时候,被木匠的一句话刺痛了心,他立起身来,提起水桶泼灭了打铁炉灶,决然出门而去,两人分道扬镳。

《木匠迎亲》,据王汶石小说《大木匠》改编,盛亮贤、沈悌如绘画上海人民美术出版社1959年11月第1版

而我们的这位木匠,他幸运地有一位知心的铁匠朋友。他走出铁货摊,直奔铁业合作社,跟他的铁匠朋友一起动手打造他的新玩意。烧炭火,拉风箱,抡大锤,敲铁砧……木匠也能做铁匠的活,只要有心。铁匠已多次跟他合作,两人配合默契。大锤跟大锯互相需要,叮当的打铁声是刨木声的伴奏,你来我往,彼此和谐。

木匠提着一篮铁器而不是粉条回到家里,才想起上门做客的女婿。饭一直上不了桌,女婿也不见了。木匠躲开等粉条下锅的老婆,躲进他那不让人进的小房,猛然看见一个人坐在他的堆满铁疙瘩木头块的桌前,对着图纸喃喃自语:“五寸五……七分……”原来他这准女婿也痴迷技术革新,跟他志同道合。木匠迎亲,亲上加亲,不是一家人不进一家门哪。

《木匠迎亲》是一篇发表于1958年的短篇小说,通过木匠这个形象反映农村技术革新的面貌,同名连环画风格质朴生动,生活气息浓郁。画家专程去河南农村采集素材,寻找人物,木匠——在一个邮电局门口,一位给人代写书信的老人,眼观笔、笔观心,过往行人吵吵嚷嚷惊动不了他——就是他。画中的木匠,专注于他那些“破铜烂铁”,老婆说话,他听不见。他挎着篮子走在田间,看着麦田里的棉花秆,脑子里琢磨着他要做的新工具:犁头入土,铧上的“小把戏”卡住棉秆,一起,好家伙……不留神脚下踩空,他掉进一个坑。等他的这号“小把戏”做成型了,他蹲在地上,抚摸着它,像抚摸一个婴儿。

赵树理的《三里湾》发表于1955年,里面也有几个庄稼好把式,爱使好器具,自己鼓捣些趁手的工具,木匠铁匠石匠的活都能下手。一个能干小伙,要修理公社的场磙,比着做了个模型在自家院子里滚着试大小、改样子。他媳妇回来看见满地的刨渣、锯末、碎木片,跟他吵架:“你弄这些奇奇怪怪的东西有什么好处?”“用处大得很!”媳妇扔了他自己做的宝贝曲尺,捣毁了他的模型。他同她打起来,要离婚,后来真的离了,重新找了个能跟他一起研究发明的姑娘。

阳澄湖畔斗川岛

《斗川岛》这本书我从前没看过,但是记忆自动连线,我家那本《伏击战》的扉页上注明“根据革命故事《斗川岛》改编”,是同一脚本。《伏击战》的编绘者是四川画家王世贵。假如不等到现在跟江苏版《斗川岛》相对照,地域差异不是一个问题,我小时候也不会识得“阳澄湖”。湖里出产的大螃蟹,还被那时的老乡们视为寻常物,不比如今身价百倍。

《伏击战》还是好看的。从前的连环画,在没有电视机的年代里就相当于电视剧,必须有些吸引人的桥段在里面。“在战火纷飞的抗日战争年代里,阳澄湖畔,芦荡深处,时常传来一阵阵悦耳的鼓风声、榔锤声、锉磨声……”这个故事比较新颖,它讲的是新四军的一个流动修枪所。枪支使用后会有损坏,需要修理,修枪所相当于一个“小兵工厂”,日本鬼子专门成立了搜索小分队来寻找和破坏。搜索小分队的头目叫川岛,他屡败屡战,一计不成又生一计。我最感兴趣的情节是,他派来一个化装成照相师的人进了村。照相,在当时的农村是稀罕事,此人身着长马褂,头戴宽檐帽,弓腰扛着用布包起的照相器材,自称是从常熟城里来的,技术高超,价格便宜,拍一送一。将计就计的民兵们就请他拍照,还说要去修枪所借几支枪来背上,那才神气。那家伙听后暗喜,把头钻进蒙住照相机架子的布幕,佯装对焦,伺机窥察四周,看见隔壁祠堂内火光闪闪,还隐约有榔头锉刀声,于是把镜头一斜,“咔嚓”偷拍了一张。他躲在布幕里,以为别人看不见他,而在他看不见的地方,早有人在高处将他纳入观察的焦距,并判断完毕:此人是川岛的鹰犬。画中这一重套一重的机关——照相,看与被看,是《伏击战》这本书的“眼”。

《斗川岛》,常宾原著,徐建时改编,顾乃深绘江苏人民出版社1974年4月第1版

《斗川岛》是“江苏民兵斗争故事”套书中的一册,这套书在二十世纪七十年代前期出版了将近二十册。这一册的画家,是滨海县文化馆的顾乃深。他应该就是滨海人吧,画他们本土的故事。翻开来,第一页就看见湖,啊,这是江苏的湖,跟《伏击战》里的湖迥然不同。我没去过江苏都忍不住感叹:江南好啊!风景旧曾谙。湖在哪里呢?白描的细笔,画出了湖中的船、河上的桥,岸上修竹茂林、农田屋舍,空白处,就是水了,占满画面的剩余空间。这就是阳澄湖。再往后,还会看见“横泾塘”,在鸡叫三遍、东方露白的时分,一叶扁舟,顺着九曲十八弯的河塘行进。河塘分开了农田,临水的田又被芦苇、竹林所包围,江南水乡的景色清秀如许,别处不可比拟。还有更富趣致的,“黄家墩”,看图可知,湖水漫漶无际,中间只露出一道蜿蜒的土埂供人行走,埂的连接处搭了一块小桥似的青石板,这就是“墩”,黄家墩就指这一带地方。这一道土埂十分有趣,四面环水,埂的一端还通向山坡的高处,居高临下,水上情形尽收眼底。老狐狸川岛带队跑到这里,一看这个地形,顿生疑窦:这地形太复杂了!但也太优美了,看得人如在画中,没画出的也尽可想象——比如,水中会有倒影:水上有一棵树,水下也就有一棵树,欹的斜的,因为对称而规整,美丽灵动。水上一丛芦苇,水下就同样一丛芦苇,彼此顾盼,同根互生。一幅小画,容量不止于它的尺寸,挑起你的无限遐思。

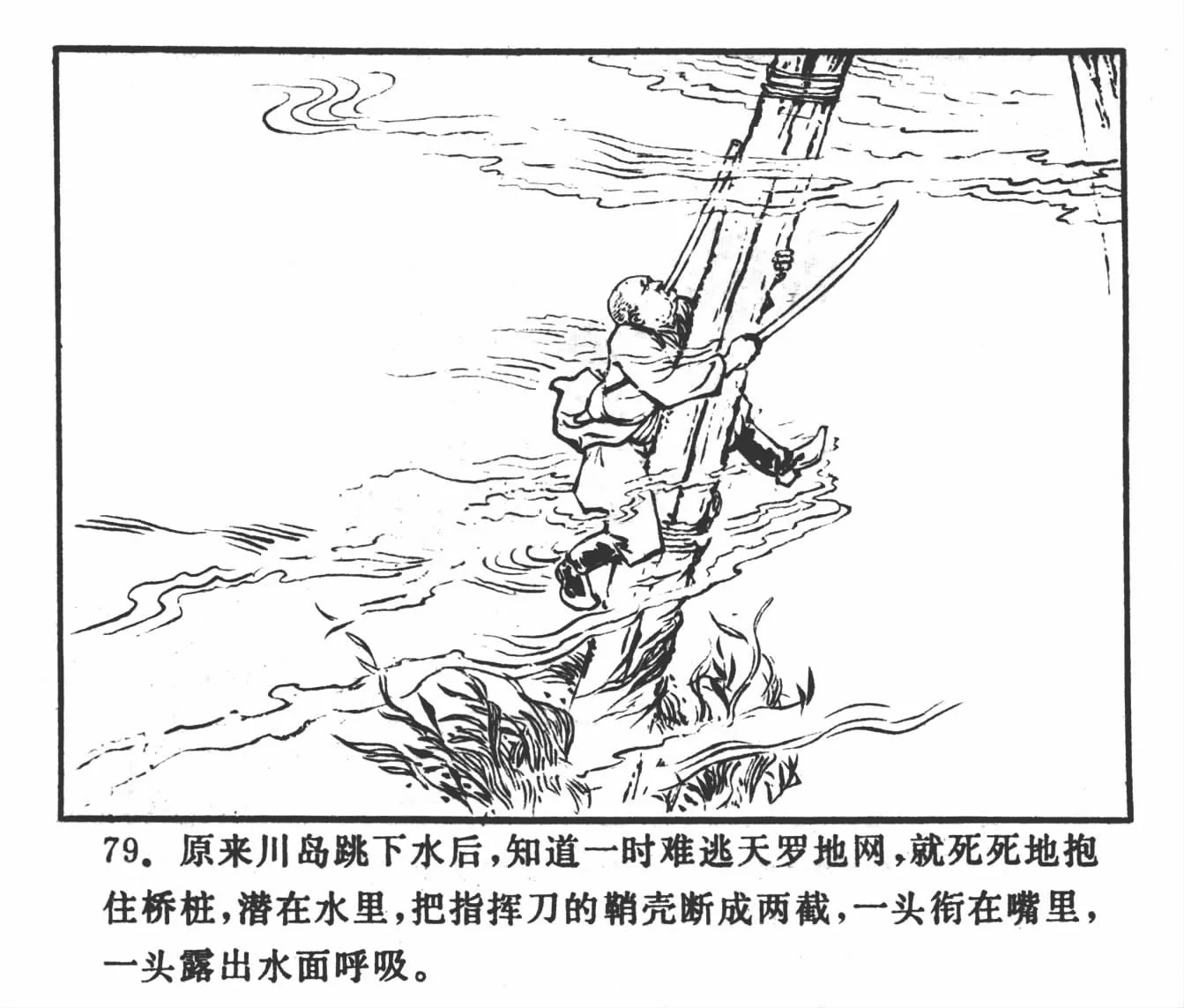

书中的另一出挑之处,是那个反角川岛。日本鬼子,是一种脸谱化的人,集侵略者的概念化形象、动作、服装和言语思想于一身。而这个川岛很特别,是个圆光头,穿军服、马靴,眼珠在眼镜片后骨碌碌地转,绰号叫“老狐狸”。他动作夸张诙谐,富有滑稽的趣味,发现可疑船只,便迫不及待抢先跳上船,那手脚的动作,弹性十足,像装置了弹簧。他在船舷上立脚不稳,身子一歪栽进粪舱,歪倒的角度恰好维持了画面的平衡。对比《伏击战》的同一幕,那个川岛也倒得角度更好,但那身军服和长筒马靴,加上张牙舞爪的姿态,仍显示出凶残。下一次,川岛又盯上另一条送殡的船,跑上去狡猾地盘问。“死了死了的,不呜呜地哭?”这是他们创造的日式中国话。他要开棺查验,又听汉奸翻译用同样的语法说:“瘪螺痧就是霍乱,传染大来西格,大来西格。”——我们听得有趣,他不觉得有趣,慌得急忙后退上岸。他派出去装扮成照相师的人冲洗出照片来找他的时候,他正埋在沙发里捧着脑袋大伤脑筋。来人向他汇报,他斜着身、皱着眉,手里的烟烟气缭绕。直到看了来人拍的照片,他才高兴得跳起身来,站直叉腰,得意忘形:“这下叫你这个修枪所完了完了的!”一时哭,一时笑,既阴险,又愚蠢,忽而垂头丧气,忽而眉开眼笑,挠头抓耳,托腮捂鼻,狼狈不堪,骄横野蛮……真是活灵活现啊!川岛自以为绕开了埋伏,神气活现地走上高高的安全桥。桥本来没有那么高,因为他此刻处于心理的高点,画家遂取低视角仰拍,桥就特别高。川岛走在画的最高处,得意地回头看。这桥正是埋伏圈的中心,等川岛上桥,就火力齐开。他走投无路,跳进湖中,面对水上水下的天罗地网,他死死抱住桥桩,把指挥刀的鞘壳断成两截,一头衔在嘴里,一头露出水面呼吸,动作仍曲折紧张,这是他的垂死挣扎。

这个川岛,仿佛颇有功力的小品演员在表演一般,就因为这一系列喜剧做派,我一眼就看中了这本《斗川岛》。

“嗯,我都有点喜欢他了。”给我寄这本书的连友也一样忍俊不禁。