川西地区地质灾害发育特征与时空分布规律

白永健, 铁永波*, 孟铭杰, 熊小辉, 高延超,葛 华, 巴仁基, 徐 伟

(1. 中国地质调查局成都地质调查中心, 四川 成都 610081; 2. 自然资源部地质灾害风险防控工程技术创新中心, 四川 成都 611734; 3. 自然资源部成都地质灾害野外科学观测研究站, 四川 成都 610000; 4. 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院, 四川 成都 610081)

0 引言

1 自然环境背景

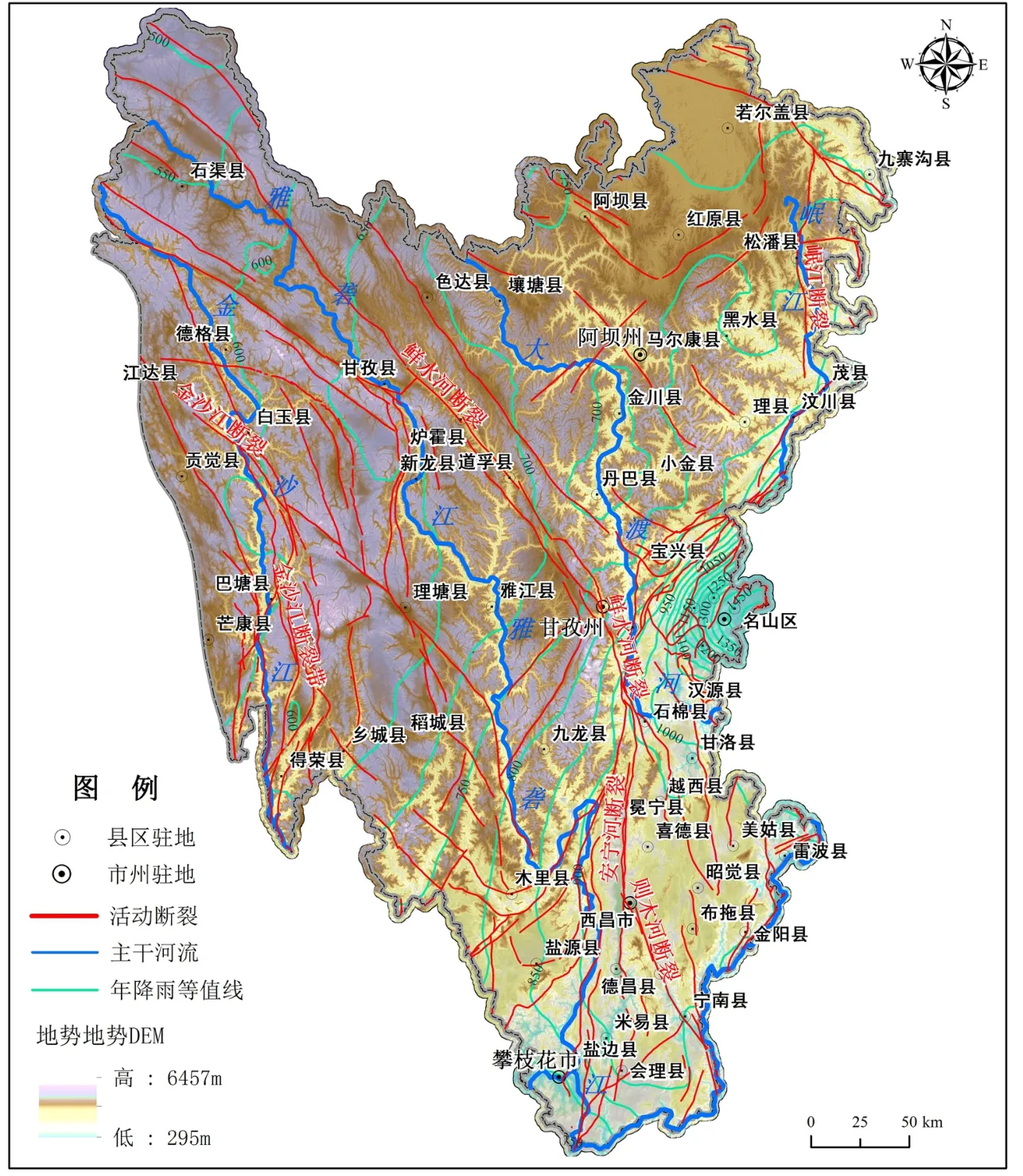

川西地区地貌以山地和高原为主。 气候条件复杂,属于山地亚热带湿润季风气候与暖温带大陆性半干旱季风气候交汇区,气候垂直化明显,降雨集中于5 ~10 月,年降雨量500 ~1400mm (张信宝等,2004)。 地层岩性复杂,从前震旦系到第四系各时代地层均有出露,岩土体工程地质性质复杂多样,变质岩岩组以变质砂岩、板岩、粉砂岩或砂板岩互层为主;碎屑岩以砂岩、泥岩及砂泥岩互层为主构成了易崩易滑地层。

川西地区位于青藏高原东缘,地质构造复杂,断裂发育,以SN 向断裂、NNW 向和NNE 向断裂为主(图1)。 发育着控制破坏性地震发生的NW 向鲜水河断裂带、NE 向岷江—龙门山断裂带和近SN 向安宁河—则木河—小江断裂带三组活动地块边界断裂带(A. Copley,2008;张培震等,2013)。 川西地区也是中国大陆地震活动最强烈的地区,历史地震活跃,自1216 年以来,川西地区发生MS5.0 级以上地震308 次(王家柱等,2021)。

图1 川西地区自然环境背景Fig.1 Natural environment background in western Sichuan

2 地质灾害发育特征

2.1 规模特征

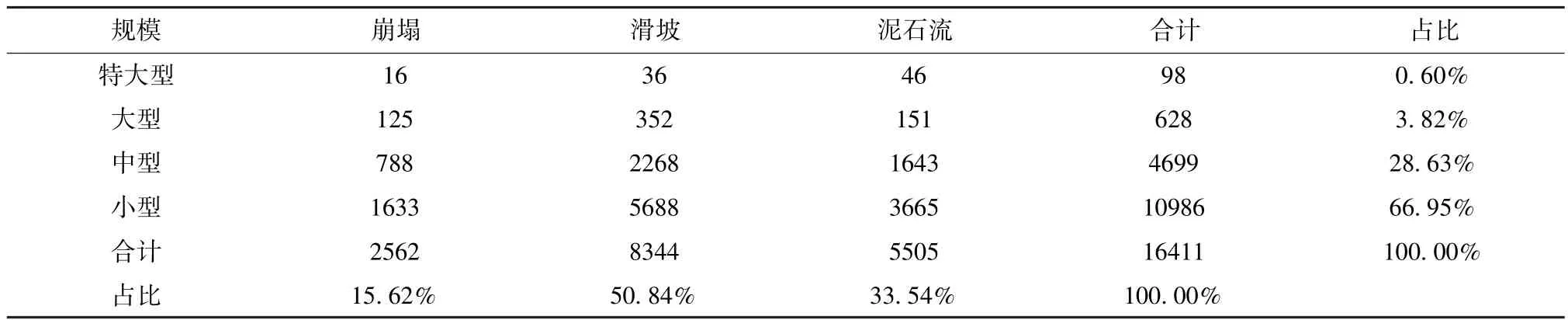

川西地区共发育地质灾害16411 处,以滑坡和泥石流为主。 其中滑坡8344 处,崩塌2562 处,泥石流5505 处,占比分别为50.84%、33.54%、15.62%(表1,图 2)。

图2 川西地区地质灾害分布图Fig.2 Distribution of geohazards in western Sichuan

表1 川西地区地质灾害发育类型和数量Table 1 The type and amount of geohazards in western Sichuan

2.1.1 滑坡

川西地区共发育滑坡8344 处,以中小型为主,数量达7956 处,占滑坡总数的95.34%,特大型和大型规模滑坡分别为36 处和352 处,分别占滑坡总数的0.43%、4.23%。 主要分布在金沙江和雅砻江流域的深切河谷区,占滑坡总数的4.67%以上,此外,岷江流域的理县、汶川县、茂县和大渡河上游的丹巴县和小金县也是特大型—大型滑坡密集分布区。

2.1.2 泥石流

川西地区共发育泥石流5505 处,以中小型为主,数量达5308 处,占泥石流总数的96.42%。 特大型和大型泥石流规模分别为46 处和151 处,占泥石流总数的0.83%、2.75%。 在全区分布不均,主要发育在大渡河中下游、雅砻江下游和岷江上游的汶川县和理县、茂县。 九寨沟县也是特大型大型泥石流密集发育区。

1)重大海事大大减少。据美国OCEAN ROUTES 气象导航公司统计,该公司自1955年至1980年的25年中,共为6万艘次横渡大洋的船舶进行气象导航,仅有2艘船舶损失在其推荐的气象航线上,年平均船舶损失率为0.02%。大大减少了由于天气和海洋因素引发的重大海事。

2.1.3 崩塌

川西地区共发育崩塌2562 处,以中小型为主,数量达2421 处,占崩塌总数的94.50%,特大型和大型崩塌规模分别为16 处和125 处,占崩塌总数的0.62%、4.88%。 主要集中发育在东部的茂县、汶川震区、理县、大渡河中下游和雅砻江中游地区。

2.2 成因机制复杂

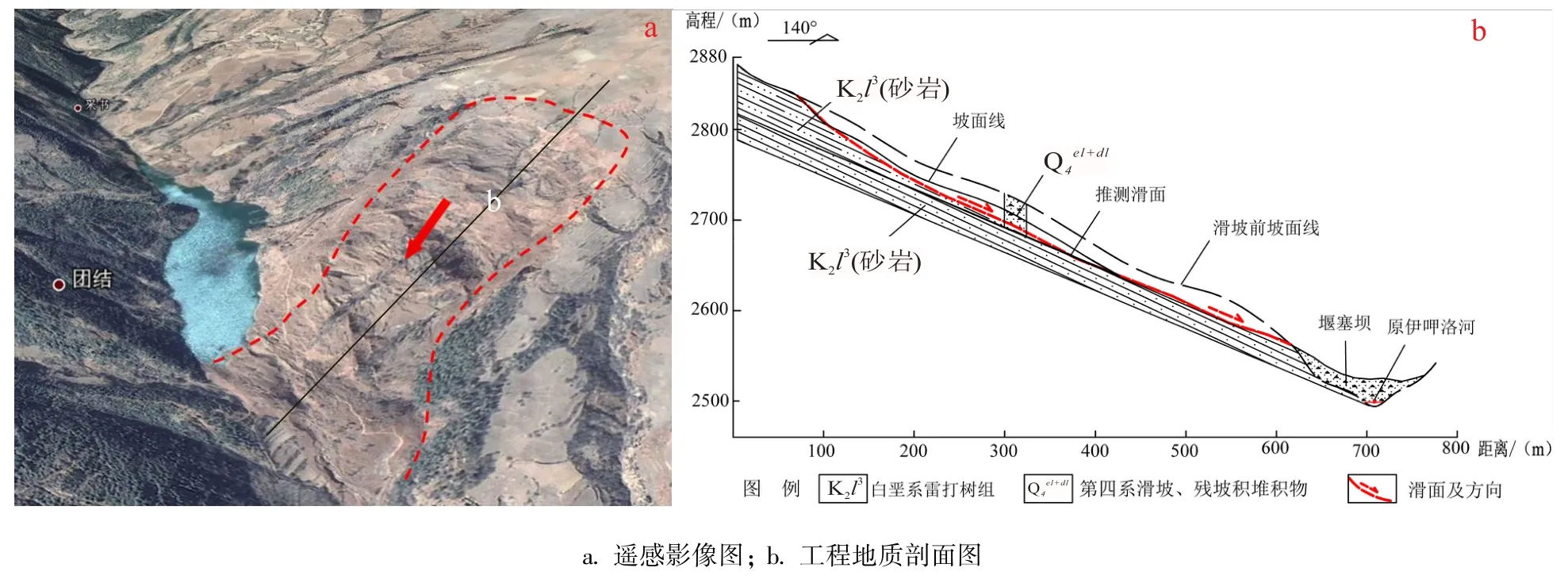

川西地区地质灾害具有复杂的成生机理和成灾过程,滑坡的演化机理与过程复杂,滑动面的形成及贯穿具有累进性破坏特征。 川西红层地区滑坡主要表现为“推移式”地质力学模式;九寨沟、汶川、丹巴等地区的滑坡由于岩体结构条件的差异,主要表现为滑移-拉裂、蠕滑-剪断式、倾倒折断等模式,地震、降雨、人类工程活动诱发作用显著(王家柱等,2021)。 2012 年 8 月 31 日,喜德县遭遇两百年一遇的特大暴雨,采蔬组发生大型碎屑岩滑坡(图3),体积为520 ×104m3,堵江形成堰塞体,堰塞湖水位上升28.6m,库容量达120 ×104m3,威胁下游9 个乡镇与县城约1.29 万人的生命财产安全。滑坡失稳运动地质模式为:强降雨诱发滑体产生后退式拉裂蠕滑启动,产生高速滑动,凌空飞行;受河谷、对岸山体阻挡,急速停止,解体、破碎,堆积于河谷,堵断河流形成堰塞体。

图3 采蔬滑坡遥感影响及工程地质剖面图Fig.3 Remote sensing image and engineering geological section of Caishuzu landslide

泥石流形成机理区域性特征明显,九寨沟、汶川、丹巴等区域泥石流发育,形成机理复杂,土力、水力驱动型和堵溃型泥石流发育。 其中九寨沟、汶川等地区由于震后效应影响,由土体控制转变为降雨控制,土力和溃决等驱动型泥石流突出。 大渡河泸定—丹巴县等地区泥石流侧蚀和沟床揭底作用明显,堵溃和滑坡转化形成的泥石流规模较大。2015 年甘孜县四通达沟发生大型泥石流(图4),威胁沟口古寺东谷寺、小学、塔坨村上120 余人的生命财产损失,属于暴雨激发型泥石流,受活动断裂影响,研究区发育大量的松散物源在暴雨水动力作用启动,不断侧蚀和底蚀静态物源,雨水及固体物质在运动过程中不断碰撞及搅拌,并形成一定粘稠度泥石流流体。

图4 四通达泥石流工程地质平面图Fig.4 Engineering geological plan of Sitongda debris flow

2.3 群发性、链生性强

地质灾害突发性主要表现为发生前兆不明显、成灾速度快、识别防范难等方面。 川西深切河谷区高位滑坡、危岩体具有急剧变形失稳、应力累积后的突然释放等特点,导致地质灾害突发性强与识别难。 而地质灾害群发性主要表现为,在地震、强降雨等引发因素作用下,相邻地区多处地质灾害几乎同时发生(王思敬等,2021)。 以强震诱发的群发性地质灾害最具代表性,如汶川地震灾区群发性地质灾害、芦山地震群发性地质灾害和九寨沟地震群发性地质灾害。 以强降雨诱发群发性的地质灾害的典型案例,如2013 年8 月6 日沿岷江爆发大规模群发性泥石流。

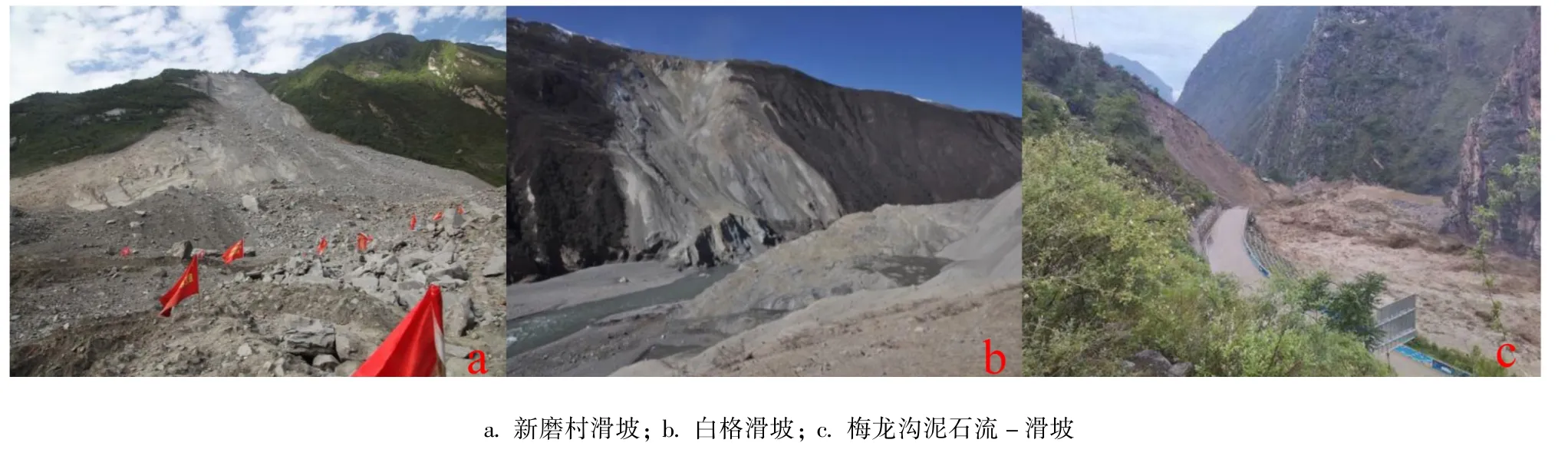

地质灾害链是指由成因上相似并呈线性分布的多个地质灾害体组成的灾害链,或者由多个在时间上有先后,在空间上彼此相连,在成因上相互关联、互为因果,呈连锁反应依次出现的多种地质灾害组成的灾害链。 同地质灾害本身危害相比,地质灾害链造成的灾情和危害更加严重。 川西深切河谷区地质灾害链生效应突出,但空间差异大。 金沙江上游、大渡河中上游、雅砻江中游、岷江上游在降雨、地震等作用下灾害链成灾模式多样,高位崩塌滑坡-堵江堰塞湖-溃决型、崩滑-泥石流型、地质灾害-堵河堰塞湖-溃决灾害链、地质灾害-水土侵蚀等多种链生效应(殷志强等,2016;张永双等,2016)。 据统计,川西深切河谷区发生地震-地质灾害-堵江地质灾害链多达300 余次,如2017 年岷江新磨村滑坡堵江、2018 年金沙江江达乡白格村发生的2 次滑坡堵江、2019 年大渡河丹巴县发生的梅龙沟泥石流-滑坡堵江(图5)。

图5 川西地区典型堵江地质灾害Fig.5 Typical river blocking geological disaster in western Sichuan

2.4 危害性大

川西地区城镇、重大水利水电和交通等工程建设等人类活动导致大量地质灾害发生。 地质灾害对城镇、交通、水电等人口聚居区、重大工程区的威胁严重。 据调查统计,川西地区55 个县城中,受地质灾害威胁严重的县城多达44 个,其中以县为单元发育地质灾害数量最多达1283 处。 汶川县、九寨沟县等12 个县城受崩塌、崩塌、泥石流的共同威胁;丹巴县等16 个县城以受泥石流、滑坡危害为主,而理县等10 个县城则受崩塌危害为主。

川西地区在建的成昆铁路复线和川藏铁路,已建成的雅西、雅康高速、九环线等交通干线的沿线受地质灾害危害严重。 以及地质灾害对水利水电开发利用的影响较大,如大渡河流域受水库蓄水影响的地质灾害共有88 处,其中泥石流沟72 条,滑坡13 处,崩塌3 处。 以及区内地质环境独特,优越的自然风景条件与地质灾害往往伴生。 九寨沟、海螺沟等著名风景区地质灾害发育分布广泛,影响明显(王思敬等,2016)。 特别是2017 年8 月8 日九寨沟地震以后,九寨沟景区发生巨型地质灾害5 处,大型地质灾害达12 处,海螺沟景区内发育典型地质灾害16 处。

3 时空分布规律

3.1 空间分布特征

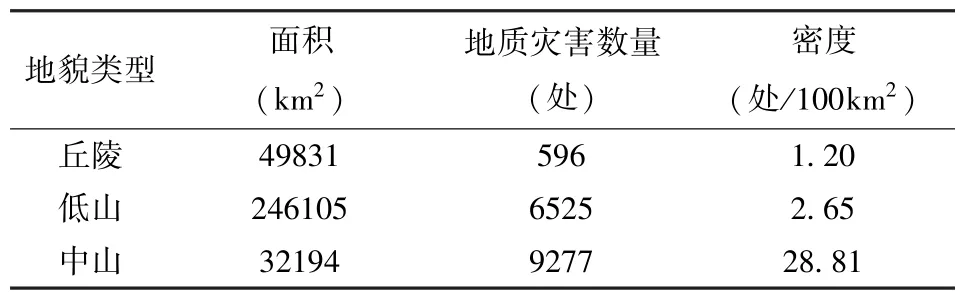

3.1.1 地貌类型与地质灾害

川西地区位于地形急变带内,地质灾害空间分布差异大,平原与高山区调查地质灾害少。 丘陵区、低山区、中山区地质灾害发育数量分别为596处、6525 处、9277 处,发育密度分别为 1.20 处/100km2、2.65 处/100km2、28.81 处/100km2(图 6,表 2)。

图6 川西地区地貌类型与地质灾害关系图Fig.6 Relationship of geomorphic types and geohazards in western Sichuan

表2 川西地区地貌类型与地质灾害关系统计表Table 2 Relationship of geomorphic types and geohazards in western Sichuan

3.1.2 深切河谷与地质灾害

研究区水系发育,受地形地貌切割控制区内河流多呈典型的深切河谷型(王运生等,2021)。 大渡河流域内地质灾害点数量最多、发育4099 处、密度最大为7.15 处/100km2;雅砻江流域和金沙江流域地灾发育密度相差较小,分别为3.04 处/100km2、3.10 处100/km2(图 7、表 3)。 多为泥石流、滑坡,且东北部和南部的地质灾害发育密度明显高于其他地区,主要原因有:①研究区的东北部是汶川县和九寨沟县所在地,地质灾害发生受地震的影响较大,且河流发育,河网密集;②研究区南部为雅砻江、大渡河和长江的汇集区,河网密集且水量大,河流侵蚀作用强烈,是滑坡、泥石流多发地段(刘任鸿等,2021)。 地质灾害沿河流呈带状分布,沿深切河谷两侧地质灾害数量多、密度大,深切河谷为控制区内地质灾害发育的主要因素。

图7 川西地区地质灾害密度分布图Fig.7 Distribution density of geohazards in western Sichuan

表3 川西地区地质灾害沿主干河流发育分布特征Table 3 The characteristics of development geohazards in major river in western Sichuan

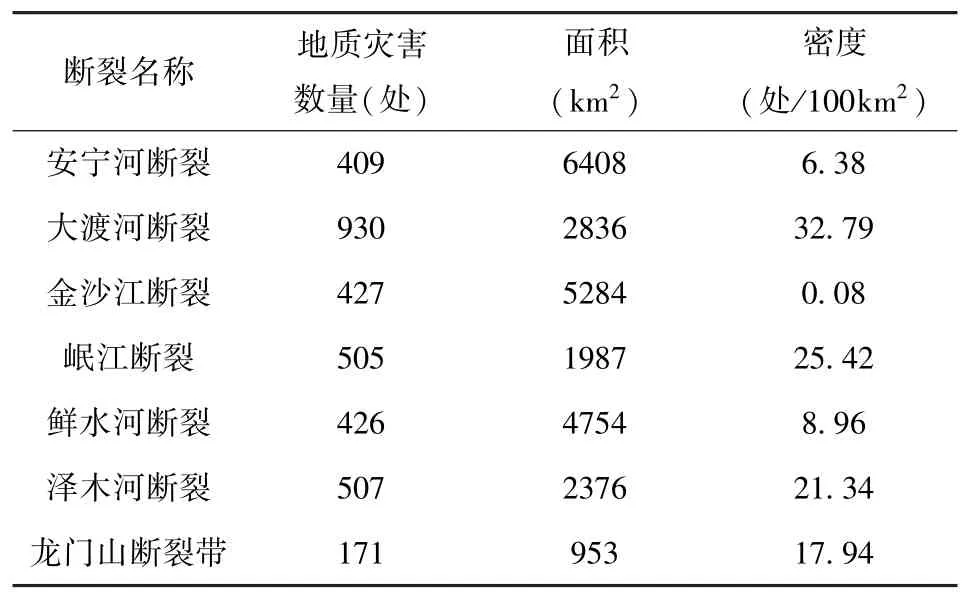

3.1.3 活动断裂带与地质灾害

研究区内断裂带活动强烈,三大活动断裂带安宁河断裂带、鲜水河断裂带、龙门山断裂在川西地区的泸定交汇(王家柱等,2021;白永健等,2013)。通过对区内活动断裂带两侧5km 范围内进行地质灾害数量与密度统计,大渡河断裂地质灾害发育数量、密度均为最高,数量达930 处,5km 范围内分布密度达32.79 处/100km2(表4),为地质灾害高易发区,可见,断裂强度,尤其是现今强活动断裂对地质灾害分布影响显著(高孝巧等,2015;郭长宝等,2015)。

表4 川西活动断裂附近地质灾害发育密度Table 4 The density of geohazards near active faults in western Sichuan

3.2 时间分布特征

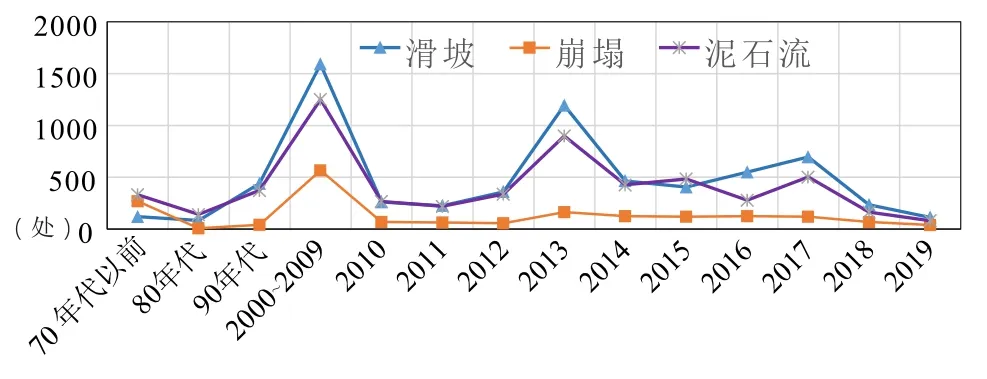

3.2.1 滑坡

川西地区发育滑坡8344 处,有详细发生时间记录的滑坡灾害7619 处。 每年发生滑坡数量少于600 处,但 2008、2013、2017 年发生滑坡数量超过600 处,最高为2013 年,发生滑坡灾害 1192 处。 滑坡年际发生频率受1998 年特大洪水、2008 年汶川地震控制显著(图8)。

3.2.2 崩塌

川西地区发育崩塌2562 处,有详细发生时间记录的1823 处。 每年发生崩塌数量少于200 处,但2008 年受汶川地震的影响,崩塌发生数量高达563处,随后减少,至2012 年崩塌发生数量少于100 处。2013 年受芦山地震的影响,崩塌发生数量增长至463 处,随后几年内崩塌发生数量逐年减少,少于150 处(图 8)。

3.2.3 泥石流

川西地区发育泥石流5505 处,有详细发生时间记录的泥石流1954 处。 区内泥石流发生记录较为连续,从1931 年至今,几乎每年均有泥石流发生记录,每年发生数量为数十处至百余处,2008 年汶川地震后为泥石流发生峰值年,数量达378 处,随后汶川地震灾区发生了大量的群发性泥石流(图8)。

图8 川西地区地质灾害发生数量年际变化图Fig.8 Interannual variation of geohazards in western Sichuan

4 结论

(1)川西地区受青藏高原隆升和发育于青藏高原的大江大河等切割作用,地形陡峭、易崩易滑地层发育、新构造运动强烈、降雨集中和人类活动强烈,是我国西南地区地质灾害极为发育地区。 川西地区共发育地质灾害16411 处,以滑坡和泥石流为主。 其中滑坡8344 处,崩塌2562 处,泥石流5505处,分别为 50.84%、33.54%、15.62%。 川西地区地质灾害具有成因机制复杂,突发性、群发性与链生性、危害大等特点。

(2)川西地区地质灾害发育分布规律受地形地貌与地质构造控制明显。 主要表现为:①主要发育于低山和中山地区,且呈面状分布,发育密度分别为 2.65 处/100km2、28.81 处/100km2。 ②沿主要河流和断裂带呈带状分布,大渡河、岷江地质灾害发育密度最高达 7.15 处/100km2、5.11 处 100/km2。③在活动断裂带两侧5km 范围内密集发育,大渡河断裂地质灾害发育数量、密度均为最高,数量达930处,密度达 32.79 处/100km2。

(3)根据2020 年以前地质灾害调查数据统计分析发现,川西地区地质灾害发生时间与区域内强震、强降雨等诱发因素密切相关,2008 ~2010 年、2013 年、2017 年为地质灾害高发、频发和群发期。