新型冠状病毒肺炎疫情初期公众焦虑症状的网络分析

史 康,任 垒,张 良,杨 群,崔龙彪,李逢战,宋 磊,马竹静,谷亚男,刘旭峰,金银川

(空军军医大学军事医学心理学系,陕西 西安710032)

2019年末暴发的新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)疫情,是我国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件,至今仍在全球范围内蔓延[1]。2020年1月30日,世界卫生组织宣布COVID-19疫情为国际关注的突发公共卫生事件[2-3]。疫情初期,由于其发展的不可控性和不确定性,社会中一部分公众会出现一系列心理问题,如焦虑、抑郁、创伤后应激障碍及睡眠障碍等[2-6]。在这些相关心理问题中,焦虑的发生率最高[4-7]。另外,前期症状如果没有及时得到有效干预,可能会恶化并影响后期人们的心理健康。因此,疫情初期公众的焦虑问题需要特别关注。

近年来,网络分析法迅速兴起,为精神病理学领域提供了一种新思路并已广泛应用在抑郁症[8-9]、焦虑症[10-11]、创伤后应激障碍[12-13]及精神分裂症[14]等精神疾病病理学的研究中。该方法的理论假设是,精神疾病起源于症状间的直接相互作用[15]。该方法由数据驱动,不依赖于变量间关系的先验假设即可对复杂变量间的关系进行数学分析和可视化表示[16-18]。在症状网络中,节点代表症状,边代表症状与症状之间的关联。此外,网络分析法可通过计算中心性指标来量化网络中每个节点的重要性程度。中心性高的节点具有这样的特征:当它被激活时,很有可能通过连接其他节点的边将激活传播到整个网络[19]。这对理解特定症状的临床意义和实施更精准有效的干预可能会有直接启发,即以中心性高的症状为靶点,可能会更大程度上降低整个症状网络的严重程度[20]。

本研究以COVID-19疫情初期全国公众为研究对象,探究其焦虑症状网络的特征,尤其关注症状的中心性指标,以期为疫情初期公众焦虑的预防和干预提供一定参考。

1 对象与方法

1.1 对象

2020年1月24日至31日,通过问卷网(www.wjx.cn)制作,微信传播,收集全国各省份共1 107份问卷。调查对象为普通民众,纳入标准:年龄18~85周岁,同一个微信号只能答题一次。排除标准:数据缺失、人口学数据不完整或极端数据。最终得到有效调查问卷1 038份,回收率为93.8%。调查的公众中男性447人(43.1%),女性591人(56.9%)。在本调查的第一部分,介绍本次调查目的及相关保密原则并设置是否同意参与此次问卷调查选项,用户点击同意后方可填写后续问卷。本项研究通过西京医院临床实验伦理委员会审查,符合伦理道德标准。

焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)是 ZUNG[21]于1971年编制的一种评定患者焦虑主观症状的临床测量工具。国内外应用表明SAS是有较高信度和效度的焦虑自评工具之一。SAS主要评定受试者一周焦虑水平的主观感受,焦虑症状具体表现在情绪不稳定、睡眠障碍、注意力不集中、记忆能力下降等。SAS共20个条目,采用4级评分,评定症状出现的频度,其标准为:“1”表示“没有或很少有时间”,“2”表示“小部分时间”,“3”表示“相当多时间”,“4”表示“绝大部分或全部时间”。其中条目5、9、13、17、19为反向计分。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.83。

1.2 方法

使用软件R进行统计分析。采用高斯图像模型对数据进行拟合[22]。高斯图像模型是一种无向网络,其中边代表两个节点的偏相关关系,即对网络中其他节点进行控制后的净相关关系[23]。由于本研究的样本量大(1 038个)而目标变量少(20个),使用非正则化的模型选择方法来得到最终的焦虑症状网络[24]。网络按照FR算法布局显示,该算法将连接越强的节点定位于越接近网络中心的位置,连接越弱的节点定位于越接近网络外周的位置[25]。在网络中,蓝线代表正性关系,红线代表负性关系。边越粗,两个节点之间的关联越大;边越细,两个节点之间的关联越小。此步骤通过软件R包qgraph实现[26]。

研究表明,强度中心性是更稳定可靠的中心性指标[27]。然而,当网络中存在负相关边时,代表边绝对值和强度中心性可能会曲解节点对网络中其他节点的实际影响[28]。因此,我们使用同时考虑到了正相关边和负相关边的预期影响作为量化节点相对重要性的指标。一个节点的预期影响是连接到这个节点的所有边权值(在本研究即非正则化偏相关系数)之和。节点的预期影响越高代表其在网络中的相对重要性越大。此步骤通过软件R包qgraph实现[26]。

网络的准确性和稳定性通过软件R包bootnet来进行评估[29]。首先,通过非参数自助法(2 000次bootstrap)得到边权值95%CI来评估边权值的准确性。其次,通过样本下降自助法计算相关稳定性系数来评估节点预期影响的稳定性。以往研究表明,相关稳定性系数不应低于0.25[29]。最后,通过自助法(2 000次bootstrap)对边权值和节点预期影响进行差异性检验,评估两个边权值或两个节点预期影响之间是否存在显著性差异,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 SAS量表得分情况

1 038名公众SAS总平均分为(31.08±7.32)分,男性量表总平均分为(30.56±7.04)分,女性量表总平均分为(31.48±7.50)分,各项目的得分总平均分见表1。

表1 SAS各项目得分的描述性统计

2.2 网络分析结果

2.2.1 焦虑症状网络 疫情初期公众焦虑症状网络结果显示症状“我无缘无故地感到害怕”和“我容易心里烦乱或觉得惊恐”,症状“我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼”和“我觉得容易衰弱和疲乏”,以及症状“我觉得比平时容易紧张和着急”和“我无缘无故地感到害怕”之间存在最强的关联,其非正则化偏相关系数分别为0.46,0.37,0.35(图 1)。

蓝线代表正性关系;红线代表负性关系。边越粗,两个节点之间的关联越大;边越细,两个节点之间的关联越小。字母代表的项目见表1。图1 焦虑症状网络

2.2.2 节点预期影响 疫情初期公众焦虑各症状的预期影响(Z分数)结果显示,症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐”的预期影响最大,症状“我无缘无故地感到害怕”的预期影响值次之。症状“我觉得一切都很好,也不会发生不幸”的预期影响最低(图2)。

字母代表的条目见表1。图2 各症状的预期影响(Z分数)

2.2.3 边权值的准确性 黑线代表使用自助法评估的平均边权值,红线代表本研究样本的边权值,灰色区域表示95%CI。本研究边权值95%CI较窄,结果表明边权值的评估是相对准确的(图 3)。

红线代表本研究样本的边权值,黑线代表自助法评估的平均边权值,灰色区域表示自助法得出的95%CI。图3 边权值的准确性

2.2.4 症状预期影响的稳定性 症状预期影响的相关稳定性系数为0.75,表明症状的预期影响具有足够的稳定性[29](图4)。

红线代表原始样本强度中心性与子样本之间的平均关系;红色区域表示2.5分位数到97.5分位数的范围。图4 症状预期影响的稳定性

2.2.5 边权值的差异性检验 图5展示了边权值的差异性检验,可以看出,三个最大边权值(即A2~A3,A7~A8和A1~A2)与大部分其他边权值之间存在显著性差异。

灰色框代表两个对应边的边权值不具有统计学差异;黑色框代表两个对应边的边权值差异具有统计学意义(P<0.05)。对角线的彩色框代表变量网络(图1)中边权值的相关性,颜色越深,相关性越高。蓝色代表正性关系;红色代表负性关系。字母代表的条目见表1。图5 边权值的差异性检验

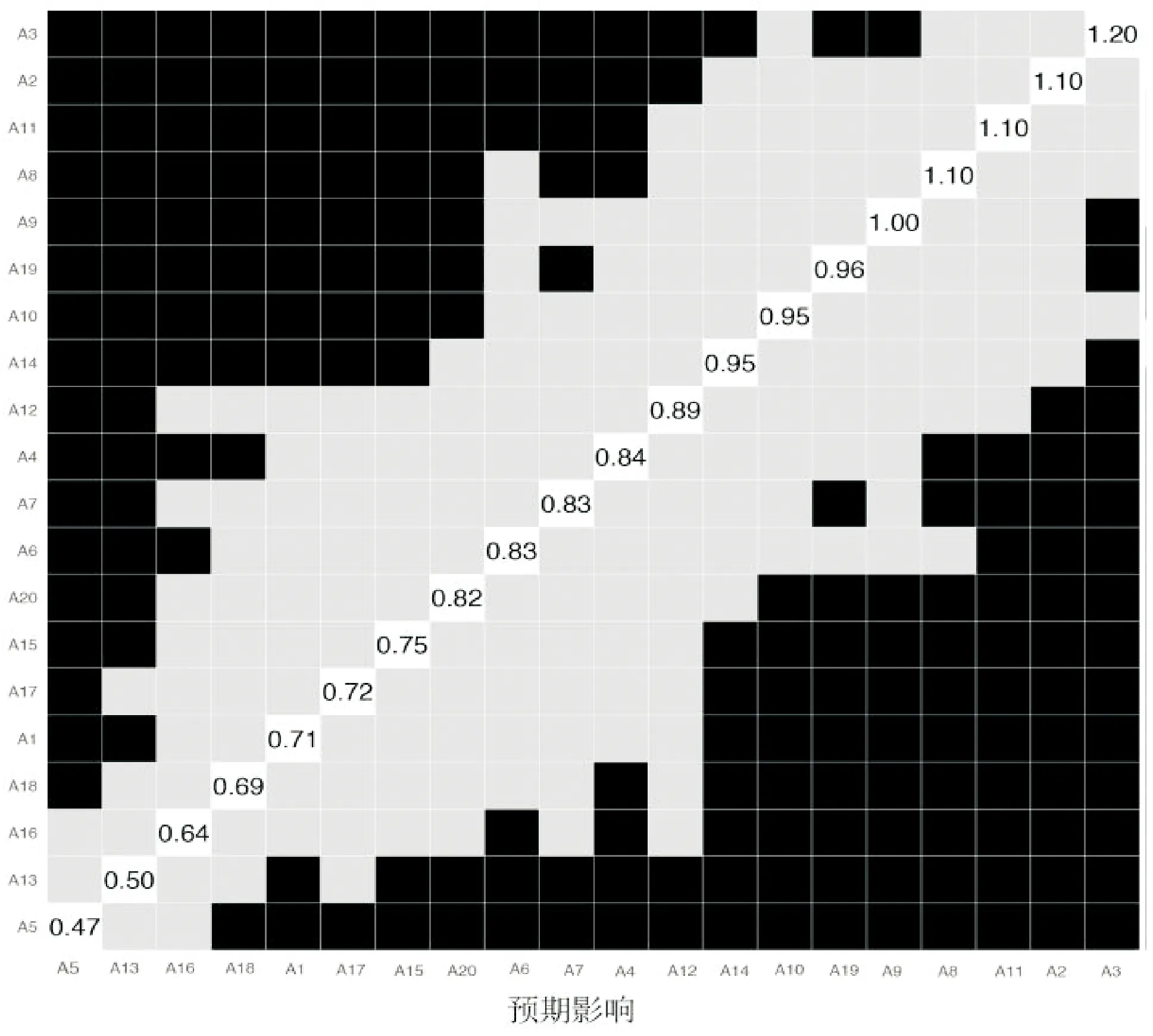

2.2.6 节点预期影响的差异性检验 图6展示了节点预期影响的差异性检验,可以看出,两个最大节点(即A3和A2)预期影响与至少一半以上的其他节点预期影响之间存在显著性差异。

灰色框代表两个对应节点的预期影响不具有统计学差异;黑色框代表两个对应节点的预期影响具有统计学差异(P<0.05);对角线上的白色框中的数字代表节点的预期影响(原始值)。字母代表的条目见表1。图6 节点预期影响的差异性检验

3 讨论

本研究采用网络分析法对COVID-19疫情初期公众的焦虑症状进行研究。从网络结构和中心性分析结果中,我们可以得到哪些症状之间有紧密关联,以及哪些症状是疫情初期公众焦虑症状网络中的核心症状。这些结果可能对疫情初期公众焦虑症状的预防和干预有一定意义。

在焦虑症状网络中,症状“我无缘无故地感到害怕”与“我容易心里烦乱或觉得惊恐”和“我觉得比平时容易紧张和着急”这两个症状之间有着紧密联系。害怕可以解释为在疫情初期产生的恐惧、惊慌心理状态,并且害怕也容易产生紧张着急的心理状态。另外,症状“我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼”和“我觉得容易衰弱和疲乏”之间也存在紧密联系。事实上,疼痛和疲劳是经常同时出现的症状[30]。其中,头颈痛和肌肉疼痛是慢性疲劳综合征诊断标准的症状[31],疲劳也是慢性疼痛患者的普遍症状[32]。一项研究表明,64%的慢性广泛性疼痛个体同时会出现持续性疲劳[33]。

症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐”和“我无缘无故地感到害怕”有着最强的预期影响,说明这两个症状与网络中其他焦虑症状有着最广泛紧密的联系,也就是它们的激活更有可能通过连接其他症状的边将激活传播到整个焦虑症状网络。因此,针对症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐”和“我无缘无故地感到害怕”的干预可能要比针对其他症状的干预更能有效降低焦虑症状的整体水平。这为疫情初期公众焦虑症状的预防和干预提供了一个重要的潜在靶点。事实上,面对不确定性的突发疫情,民众可能的心理反应首先是害怕和恐慌,担心自己或者家人被传染,担心疫情会持续影响日常生活[34]。同时,这种对疫情的害怕恐慌反应又会与广泛的心理问题相关,尤其是焦虑[35-36]。因此,可以通过政府部门提高信息的公开度,开展应急科普、权威专家解读、全面核酸检测和接种疫苗,以及提出具体生活指导和保障生活供应等措施来影响症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐”和“我无缘无故地感到害怕”,从而更广泛地降低焦虑症状的整体水平。已有研究表明COVID-19“知信行”对公众焦虑有影响并可通过提高公众COVID-19“知信行”水平来缓解其焦虑症状[37]。

本研究有一定的局限性。首先,本研究同现有许多网络分析一样,采用横断面数据进行统计和分析,不能了解症状间的因果关系。未来研究可以使用时间序列数据来探究症状之间的时间因果关系。其次,本研究评估了在疫情初期我国公众群体水平的焦虑症状网络结构。因此,这些结构可能与个体水平的焦虑症状网络结构不同。最后,网络的结构受限于网络中的节点(在本研究中SAS的20道题),可能还存在一些焦虑症状没被纳入进来。另外,不同的焦虑量表可能会产生不同的网络结构,未来研究可以进一步探究。

本研究以COVID-19疫情初期全国不同地区公众为研究对象,通过网络分析法来研究其焦虑症状网络。结果表明症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐”和“我无缘无故地感到害怕”是焦虑症状网络中最核心的症状。以这两个症状为靶点,有助于在疫情初期对公众的焦虑症状进行更有效的预防和干预。