过去十年我国大气污染防治科技工作进展及未来展望

王兰英 王磊 张望

中国 21世纪议程管理中心,北京 100038

1 引言

我国大气污染问题伴随着工业化和城镇化的进程逐渐凸显并愈加复杂。从1990以前的工业化初期的煤烟型污染,到之后随着工业化和城市化进程而形成的综合煤烟型、化工型、机动车尾气型的复合污染(中国科协学会服务中心, 2018),再到当今高大气氧化性(Atmospheric Oxidation Capacity,AOC)之下叠加了气候变化因素的大气复合污染(张远航, 2008),老问题尚未解决,新问题接踵而至,发达国家在近百年不同发展阶段出现的大气环境问题,我国却在30年间集中爆发(郝吉明等,2016),使我国面临世界上迄今最为复杂的大气污染问题(张远航和刘新罡, 2014) 。

面对大气污染防治的迫切需求,国家有关部门和科研机构都给予了持续关注与支持,特别是过去十年,我国以细颗粒物(PM2.5)和O3为特征的大气复合污染问题日益突出,重污染天气频发,对科学研究和环境管理都提出了新的需求。2010年美国驻华使馆发布的北京PM2.5监测数据促使PM2.5进入中国公众视线,空气污染愈加受到各方关注。2013年中国遭遇史上最严重空气污染,更加速了国家相关科研计划的部署和政策的出台。

在国家各类科技计划的支持下,大气污染防治科技理论研究、监测手段、数值模拟、防控技术都取得了长足进展,为我国大气污染防治的实践和打赢蓝天保卫战圆满收官提供了有力的科技支撑。党的十九届五中全会提出“要强化多污染物协同控制和区域协同治理,加强细颗粒物和臭氧协同控制,基本消除重污染天气”,明确了下一阶段大气污染防治的目标与重点。面向“十四五”,大气污染防治科技工作要进一步把PM2.5和O3协同控制作为重要任务,瞄准多污染物协同控制和区域协同治理的科技前沿,为“美丽中国”和碳中和、碳达峰目标奠定良好基础。

2 大气污染防治科技工作部署

“十二五”期间,科学技术部在国家高技术研究发展计划(863计划)、国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家科技支撑计划以及国家重大科学仪器设备开发专项中部署了大气污染防治相关的科研项目和课题,生态环境部和中国气象局在公益性行业科研专项中予以了部署支持,中国科学院设立了大气灰霾追因与控制专项,国家自然科学基金委员会也设立相关项目,共投入中央财政经费约20亿元。

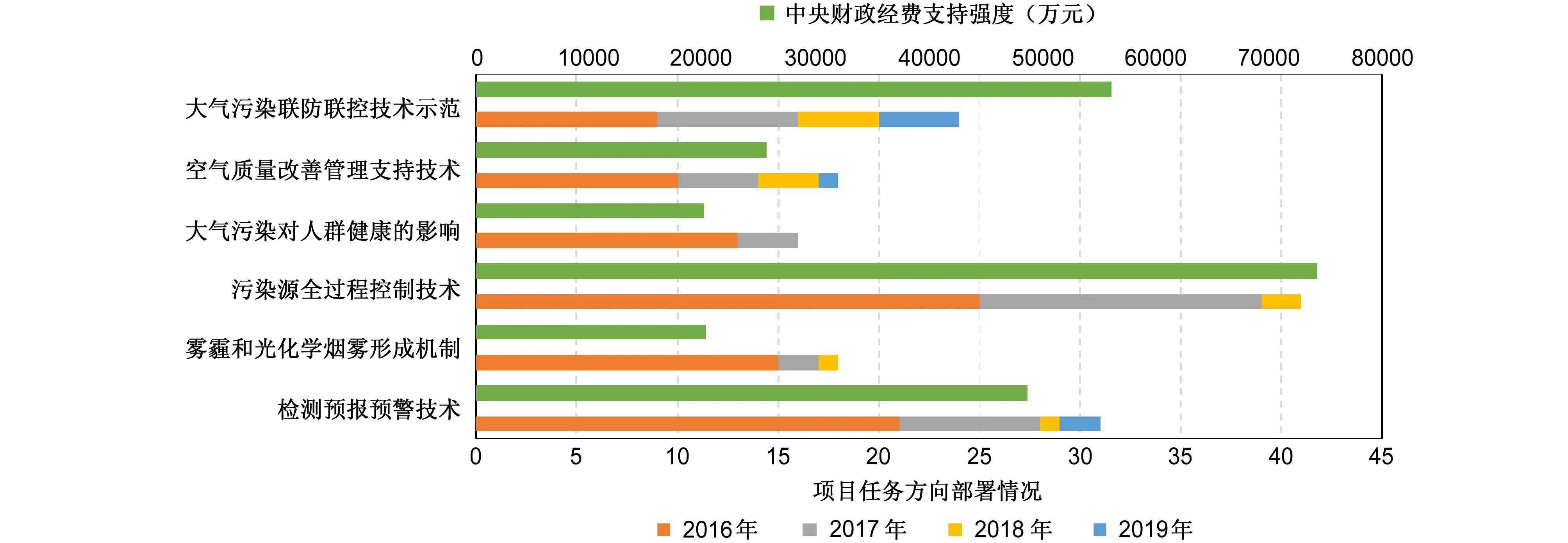

“十三五”期间,科学技术部、国家自然科学基金委员会、生态环境部先后启动“大气污染成因与控制技术研究”重点专项、“大气复合污染的成因、健康影响与应对机制”重大研究计划、“大气重污染成因与治理”攻关项目等,在大气环境监测预警技术、重污染成因和环境效应、大气污染防治综合决策等方面取得重要进展,大气污染精准治理水平显著提升,为打赢蓝天保卫战提供了重要科技支撑。其中,“大气污染成因与控制技术研究”重点专项(以下简称大气专项)是“十三五”国家科技计划管理改革后设立的重点研发计划的第一批试点专项,于2015年首批启动,中央财政经费投入24.74亿元,以六大任务链布局(图1),是我国第一次比较系统地大气污染防治科技工作的部署。大气专项的实施周期为2015~2020年,共发布6批指南,部署148个项目,其中一般项目92个,青年项目56个。

图1 围绕大气专项六大任务链已部署项目情况Fig.1 Deployed projects around the six task chains of atmospheric specialities

大气专项深入落实《大气污染防治行动计划》和《加强大气污染防治科技工作支撑方案》,聚焦雾霾和光化学烟雾污染防治科技需求,按照全创新链布局、一体化组织实施的思路,通过“统筹监测预警、厘清污染机理、关注健康影响、研发治理技术、完善监管体系、促进成果应用”,构建我国大气污染精细认知—高效治理—科学监管的区域雾霾和光化学研究防治技术体系,开展重点区域大气污染联防联控技术示范,形成可考核可复制可推广的污染治理技术方案,培育和发展大气环保产业,提升环保技术市场占有率,支撑重点区域环境质量有效改善,保障国家重大活动空气质量。大气专项分解为监测预报预警技术、雾霾和光化学烟雾形成机制、污染源全过程控制技术、大气污染对人群健康的影响、空气质量改善管理支持技术、大气污染联防联控技术示范等6项重点任务,贯穿大气污染现状评估、来源成因、环境影响、污染控制、管理决策的全过程(图2)。

图2 大气专项六大任务设置Fig.2 Six tasks set of atmospheric specialities

3 主要进展

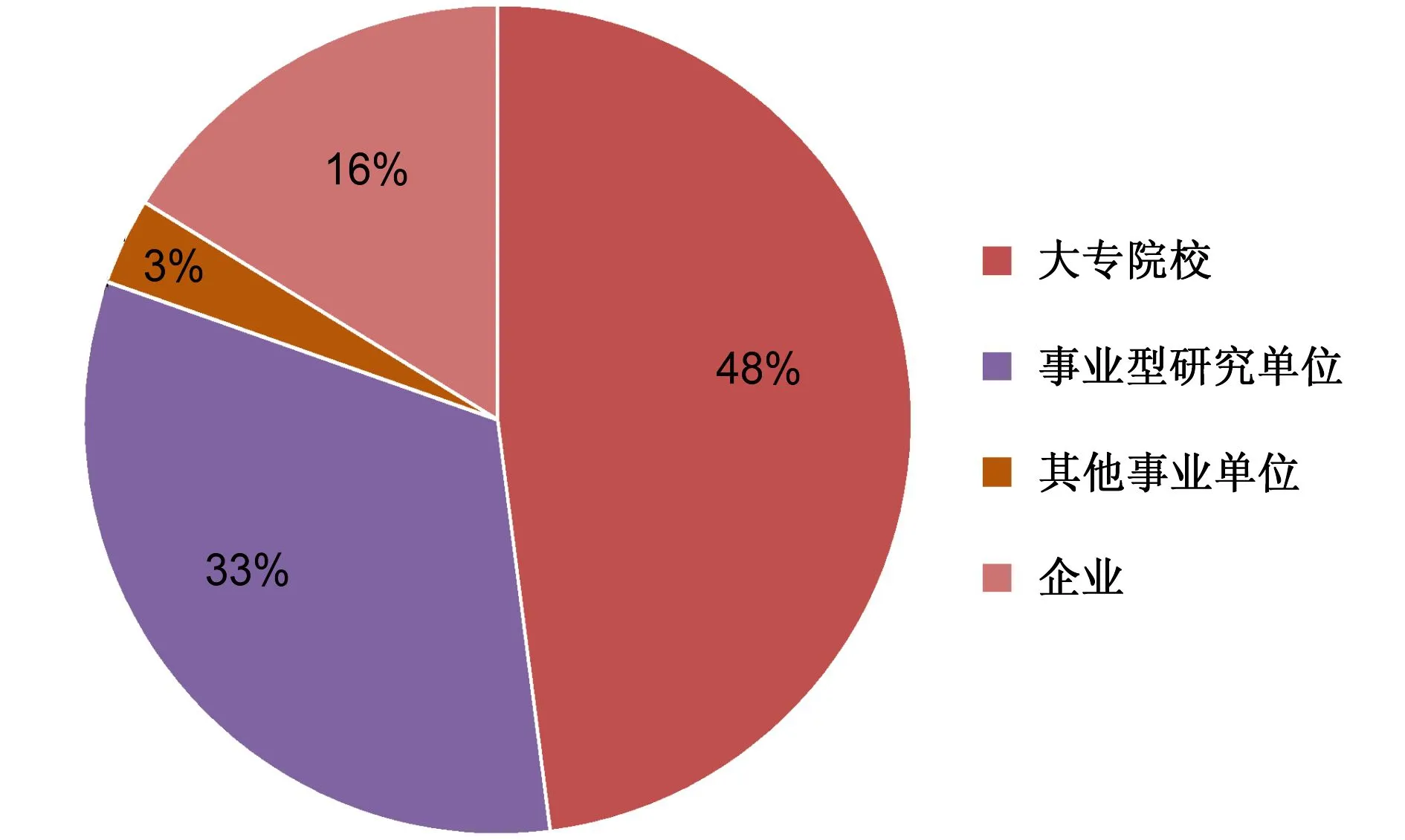

过去十年,在国家科技计划的支持下,我国大气污染防治科技工作从基础研究、技术研发,到应用示范都取得了显著进展,这些研究(图3)使我国大气污染研究与发达国家的差距从10~15年缩短到5~10年。在大气二次污染监测预警预报、雾霾和臭氧复合污染成因机制、固定源和移动源深度净化及多污染物协同控制、大气污染健康影响评估的关键技术、我国新形势下空气质量管理转型中的技术难题、区域污染防治和重点产业园区全过程控制的技术等方面取得一系列成果,同时为2016年二十国集团(G20)领导人第十一次峰会,2017年金砖国家领导人第九次会晤,2018年上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、中国国际进口博览会、2019年“一带一路”国际合作高峰论坛、新中国成立70周年阅兵、第七届世界军人运动会等重大活动的空气质量保障和评估工作提供了科技支撑(伏晴艳等, 2020)。

图3 项目牵头单位性质分布情况(2016~2019 年)Fig.3 Distribution of the nature of project lead units (2016−2019)

我国大气污染外场监测、实验室模拟和数值模拟预报等技术都得到了长足发展。大气污染监测关键技术取得快速突破,监测仪器设备制造水平和产品质量稳步提高。发展了一批环境质量和污染源原位在线监测新技术设备,有效支撑了国家环境监测能力建设(刘文清等, 2019)。研发出一批处于国际先进水平的环境污染物现场监测技术与设备,为环境污染形成与转化机制研究提供了高端科研仪器。在京津冀建立了国内最大规模的天地空综合立体观测网,包括6参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO)常规监测网、PM2.5化学成分监测网、大气超级站网、环境光学地基对空探测网、车载—无人机—飞机流动观测平台、多源卫星监测网等(王跃思等, 2019)。建立了全国高分辨率的精细网格化多污染物动态源清单和大气污染多组分1小时分辨率的在线源解析平台,实现了从“空间、时间、组分、粒径”多维度精细化来源解析(王书肖等, 2017; Zheng et al., 2021)。发展了自适应网格大气输送模式和多元气象—大气化学资料同化方法,构建了多模式集成的区域空气质量精细化预报系统,实现环保、气象和科研院所间的数据共享,为大气重污染治理提供了关键科技支撑(王自发和王威,2014; 安俊岭等, 2018)。

大气复合污染下的物理化学过程和机制研究取得了明显进步。从早期侧重对污染的表征逐渐过渡到对化学机制的深入探究以及气象机制、跨区域传输等。特别是大气专项实施以来,结合前期研究基础以及在京津冀、珠三角和长三角等重点区域和典型季节开展的系列大型综合观测实验,突破了二次细颗粒物形成机制和重污染与气象条件双向反馈等微观机制,系统阐明了PM2.5爆发增长的成因(Zhong et al., 2018; Zhang X Y et al., 2019)。提出了大气总活性测量新方法,识别并筛选了一批重要的反应性有机物组分(Ye et al., 2021),提出了原创性的有机酸驱动的多组份成核机制(Wang et al.,2020)。构建了AOC定量表征指标体系,阐释了AOC 与二次污染的定量关系(Liu et al., 2021)。量化了边界层—自由大气的物质交换,构建了多技术融合的污染物跨界输送动态量化评估技术体系(Zhang H Y et al., 2019)。构建了沉降过程的量化模型,识别了影响排放—沉降响应关系的关键因子(Ge et al., 2020; Ma et al., 2020)。研究成果深化了大气重污染成因的科学共识,为我国大气重污染防控提供了关键理论基础。

重点工业源、移动源和农业面源排放控制技术研发及应用成果显著。突破了燃煤电站超低排放技术,钢铁、建材和化工等非电行业超低排放技术,柴/汽油车满足国六标准的核心技术和船舶满足国际 海 事 组 织 ( International Maritime Organization,IMO)第三层标准(Tier Ⅲ)的污染综合防控技术以及农畜牧业的氨挥发减排技术,初步建立主要行业超低排放技术体系。研发的燃煤电站超低排放技术和钢铁行业多污染物全过程高效控制耦合技术获得突破性进展,为我煤电机组实现超低排放和钢铁企业实施超低排放改造提供了关键技术支撑(朱廷钰等, 2018; Zhao et al., 2019)。针对化工、涂装和包装印刷等行业研发了多项挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOCs)高效减排、替代技术、装备和清洁生产工艺,从源头大大减少了VOCs的产生和排放。满足国VI标准的柴油车和汽油车污染排放控制关键技术实现国产化,支撑了京津冀等重点区域柴油货车污染治理攻坚战行动(单文坡等, 2019)。船舶脱硫/脱硝技术系统和装置打破了国外技术和产品垄断(杨阳等, 2018),提升了我国在相关领域的国际话语权。其中部分技术已实现规模化应用,驱动行业绿色低碳发展,有效支撑了各重点行业大气污染物排放标准的制修订和实施,推动了重点行业大气污染物减排,为我国空气污染治理的持续有效推进起到了关键作用。

大气污染健康效应研究我国相对起步较晚,但“十二五”以来随着公众对大气污染的关注以及系统监测分析的陆续开展,PM2.5流行病学和毒理学研究迅速发展。特别是“十三五”以来,在PM2.5及组分的个体暴露评估、暴露组学、代谢组学等方面取得一定进展。基本阐明了我国大气污染对人群死亡发病和症状的急性影响及程度(施小明, 2018; Li et al., 2019),明确了心肺易感人群大气污染急性暴露的敏感性功能指标及生物标志物(Zhang et al., 2020; 贺枝等, 2021)。建立了大气污染长期暴露与成人全因死亡、心脑血管疾病(Liang et al., 2020)、癌症(Li et al., 2020)和呼吸系统(Fang et al., 2022)疾病发病及死亡以及其与患者预后的暴露—反应关系、大气污染长期暴露对儿童青少年健康危害的暴露—反应关系(黄相源等, 2021)。研发了PM2.5个体水平暴露长期监测系统,构建了我国大气污染慢性健康风险数据与技术集成平台。研究成果为我国大气环境健康风险识别和干预决策提供了科学依据。

空气质量管理支撑技术不断完善,提升空气质量管理决策能力。“十一五”和“十二五”期间,我国建立了主要大气污染物总量减排管理体系。“十三五”期间由总量减排向空气质量达标管理模式和风险防控的科学化、精准化、依法化转变。推进了大气污染损失评估技术和制度研究,开发了情景费效分析模型(周琪等, 2018; Yang et al., 2018)、法规空气质量模型和空气质量统计诊断模型(Chen et al., 2018; 张澍一等, 2020)等。分析描绘了全国和重点区域空气质量改善路线图(雷宇等,2021)、大气污染控制技术和政策路线图(雷宇和严刚, 2020),提出了我国面向美丽中国建设目标的PM2.5污染防治分阶段分区域控制目标、减排路径。初步构建了固定源(孙彩萍等, 2019)、移动源(陈婷等, 2018)和面源污染(Jin et al., 2021)排放标准评估和制修订方法体系,补齐了大气污染源现场执法监管的相关技术短板。

基于技术进步和科学机理认识的不断深化,形成了联防联控集成和应用技术体系,支撑全国重点区域和城市空气质量不断改善,为国家重大活动空气质量提供了保障。重点区域构建了以PM2.5化学组分及光化学污染立体监测网络、区域多污染物精细化动态源清单、多目标多尺度空气质量预报系统、控制策略优化及评估系统为核心的区域空气质量调控与决策支持平台(邢佳等, 2019),建立了“研判—方案—评估—调整”的空气质量管理机制,形成了新一代区域联防联控集成技术体系。京津冀突破区域大气环境承载力定量技术,提升了重污染预警与应急措施方案的精准性,构建了区域联防联控和城市“一市一策”深度融合的空气质量管理体系(何伟等, 2019)。长三角研发了“经济发展—能源消耗—减排措施—环境效益”一体化的PM2.5和O3协同防控决策支持平台,推行区域和跨区域联防联控相结合、区域污染控制与人工气象干预相结合的空气质量调控机制(王书肖, 2016)。珠三角区域作为区域大气污染防治技术的探索与实践先驱,空气质量持续得到改善,探索了实现《全球空气质量指南》第二阶段目标(https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228[2021-11-19])的PM2.5和O3协同控制技术途径(崔晓珍等, 2021),并强化了粤港澳大湾区气候协同的空气质量改善战略研究。通过区域联防联控实践,京津冀及周边地区重污染天气显著减少,并于2021年达到《全球空气质量指南》第一阶段目标(35 µg/m3),长三角地区PM2.5和O3污染协同控制初显成效,珠三角地区基本消除重污染天气,并于2020年首次达到《全球空气质量指南》第二阶段目标(25 µg/m3)(http://gdee.gd.gov.cn/hjzkgb/content/post_3266052.html[2021-04-21])。

4 当前大气污染防治工作面临的形势和问题

近年来,我国空气质量明显改善,重污染天气显著减少。与2013年相比,2020年京津冀PM2.5年平均浓度下降了52%,重污染天数下降了84%;长三角PM2.5年平均浓度下降了48%,重污染天数下降了92%(https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201605/P020160526564151497131.pdf[2014-05-27];https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/202105/P020210526572756184785.pdf[2021-05-26])。全国空气质量的快速改善,得益于国家的坚强意志和有效措施方案,其中科技支撑对于污染精准防控和高效减排也发挥了重大作用。

但我国大气污染形势尚未发生根本性转变。污染物排放量远超大气自净能力。2020年,全国仍有43.3%的城市PM2.5浓度达不到WHO的最低要求(https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/202105/P020210526572756184785.pdf[2021-05-26]),极端天气下重污染仍有发生,如2020年春节假期叠加疫情防控影响,全国社会生产活动水平显著降低,各类污染物排放量处于近年来最低点,尽管如此,北方地区在不利气象条件的影响下,依然出现了比较严重的污染过程。同时,O3污染问题日渐凸显,2019年夏秋季节发生了东部大范围长时间的臭氧污染过程,监测数据表明,2013年至2019年O3年度平均值上升了29%,31%的城市超标,O3已成为仅次于PM2.5的大气污染物,大气环境进入PM2.5和O3协同防控的新阶段。“十四五”是我国空气质量持续改善与全球环境履约的关键期,亟需在“十三五”基础上继续加大科技创新力度。对进一步提升大气污染防治技术能力提出了明确的要求。然而大气污染成因复杂、来源多样,排放总量大,减排任务艰巨,并非一蹴而就。党中央、国务院要求环境治理必须作为重大民生实事紧紧抓在手上,要标本兼治和专项治理并重,科技支撑空气质量持续改善仍然任重道远。

5 展望

面向“十四五”民生科技需求,在前期基础上,应聚焦PM2.5和O3协同、减污与降碳协同,从以下三方面进一步推进大气污染防治科技工作,为建设“美丽中国”和碳中和、碳达峰目标提供关键科技支撑。

一是基础研究方面,目前我国大气复合污染演变全过程和主控因子的科学认知尚未达到定量化的水平,污染过程与边界层气象过程之间的耦合机制研究还处于起步阶段。需要进一步加强大气强氧化性生消机制、新粒子生成与二次气溶胶增长机理、污染物跨区域输送及其与天气气候的相互作用等方面的研究,以PM2.5和O3协同防治为重点,突破以大气氧化性定量表征为标志的大气污染形成机制,建立适应全球—区域—城市多尺度全耦合的高分辨率排放清单数据库。攻克超细颗粒物健康效应评估的技术瓶颈,系统性和定量化大气复合污染物长期暴露和短期暴露对人群健康的损害。

二是关键技术研发方面,目前我国部分高端专业监测仪器、关键核心光电探测器件、光学元件仍未摆脱依赖进口的局面。亟需加快推进高灵敏度、立体化和智能化监测仪器设备及关键部件的研发,提升高端仪器装备及核心部件的国产化率。VOCs减排技术和治理瓶颈有待进一步突破。针对“源头—工艺过程—末端”全流程深度耦合技术需求和减污降碳协同的技术需求,推进不同行业的多污染物与温室气体的低成本全流程高效协同治理技术路线和标准体系研究,发展治理装备优化运行与智能化监控技术,全面推进大气污染治理产业的高质量发展。

三是应用示范方面,目前我国区域联防联控集成示范研究尚缺乏针对PM2.5和O3开展协同控制的系统研究和行之有效的管控经验;而在双碳目标背景下,区域大气污染防控又跨入了减污降碳新阶段,大气污染防治与气候变化应对的协同也开始提上日程。未来区域环境空气质量持续改善中,污染减排与气候变化协同应对成为新使命。