电力信息技术在配电网运行管理中的应用

陆 玮

(江苏瑞中数据股份有限公司,江苏 南京 211100)

1 基于神经网络的配电网故障定位技术

电力信息技术所包括的内容较多,如网络技术、通信技术、软件开发技术以及物联网技术等,这些先进技术都可以应用到配电网的运行及管理中,更好地保障配电网的安全可靠运行。例如,可以利用神经网络技术进行配电网的故障定位。

神经网络技术的类型较多,如BP神经网络技术、GA-BP神经网络技术等,本文以BP神经网络技术为例,分析利用该技术进行配电网故障定位的具体原理。在神经网络原理中,可分为输入层、隐含层以及输出层3个不同的数据计算层次,输入数据经过隐含层的处理后再经过输出层,得出具体的计算结果。对于输入层,可以选取关键的特征量作为输入元素[1,2]。隐含层中包括了多个神经元,个数由样本数据在训练过程中的收敛速度以及目标误差来决定。

具体的故障定位过程中,可以将配电馈线线路上所安装的馈线终端设备(Feeder Terminal Unit,FTU)采集到的电流和整定值进行比较,如果超过了整定范围,则该FTU处用数值1表示;如果没有超过整定范围,则该FTU处用数值0表示。再将这些数据通过通信系统传输到故障定位系统中进行处理,实现配电网的故障定位。在神经网络计算过程中,通过调整各层之间的权值和阈值,不断对学习模式进行更新,当误差在规定范围内时则结束计算。

同时也可以采用矩阵算法进行配电网的故障定位,矩阵算法和神经网络算法都具备较好的配电网故障定位效果,在实际的应用中,需要根据配电网的具体特点来选择相应的故障定位算法。矩阵算法的优势是计算快速、运算量小,但依赖于FTU设备采集并提供电流信息,如果FTU发生通信中断,则配电网的故障定位结果就不够准确,甚至出现较大的偏差。对于神经网络故障定位算法,优点是容错性较强,劣势是算法的收敛时间较长,当故障信息缺失时,则很难定位出故障的具体位置。

2 配电网运行故障感知系统的应用原理分析

2.1 配电网的故障感知系统

利用信息化技术,可以开发出配电网的故障感知系统,从而提前发现配电网在运行过程中存在的缺陷,这样就可以及时采取相应的措施进行干预,降低配电网故障停运的概率,强化对配电网的管理。要实现对配电网的故障监测,故障感知层的构建是关键技术之一,也决定了配电网预警信息的准确性。通过采用基于物联网的配电网运行故障感知技术,并构建配电网运行故障感知管控策略分析模型,可以实现对配电网关键参量和指标的实时不间断全景感知与监测[3-5]。感知层处理除了系统对配电网运行数据进行采集之外,还需要传输数据,一般以无线通信传输为主,故在这个层次中包括了无线数据传输设备和传感器等2个主要部分。

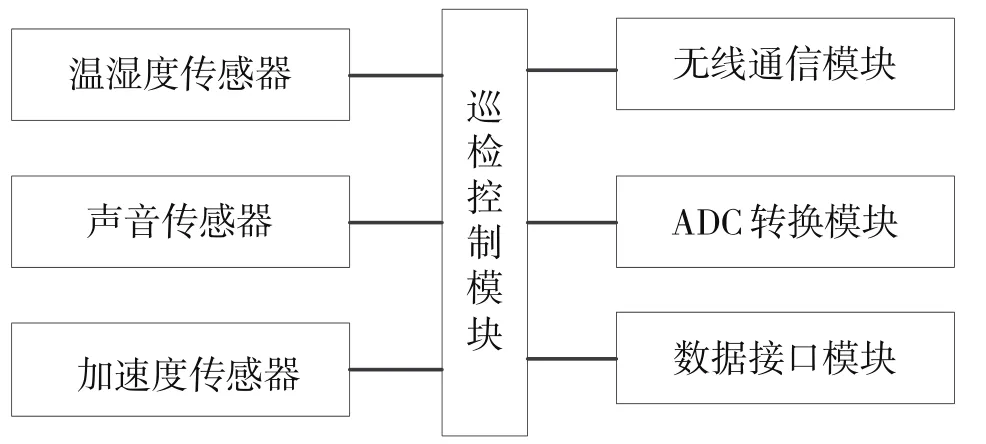

为了实现对配电网运行故障的监测预警,需要对配电网的运行数据进行感知,之后再根据所采集到数据信息进行分析和判断,以达到主动预警的目的。在配电网运行故障感知系统中,需要借助多种类型的传感器设备,分别采用配电网中多个不同的运行物理量,从而全面评估配电网的运行状态。配电网运行故障感知系统的组成结构如图1所示。

图1 配电网运行故障感知系统的组成结构

从图1可以看出,在该智能感知系统中包括了温湿度传感器、加速度传感器以及声音传感器等,分别用来采集配电网内的温度信息、湿度信息等,并能判断是否遭受到了外力碰撞。在温度测量中,可以采用红外测温技术,即利用巡检机器人中所配置的红外热成像仪来实现配电网温度数据的采集。当温度数据达到了认定为热缺陷的阈值时,可以发出相关的告警信息。发电设备的红外测温结果如图2所示。

红外测温功能包括红外普测、精确测温、遥控测温以及测温预警等。同时,在该配电网运行故障感知系统中还设置了通信模块,用来和配电网远程监控平台进行相互通信,将配电网的预警信息发送到监控平台,由监控平台下发控制指令给现场的配电网监控终端[6-8]。由于故障智能感知系统只能处理数字量信息,故还需要设置数字量和模拟量转换功能模块,以便采集到的数据能够被感知系统所使用。

2.2 配电网智能巡检机器人中无线通信技术的应用

利用电力信息技术可以开发出相应的配电网智能巡检机器人,从而强化对配电网的运行巡检,同时配电网智能巡检机器人也是配电网故障感知系统中的重要组成部分。当智能巡检机器人采集到了配电网的相关数据信息后,还需要借助无线数据传输设备来实现相关数据的传输。在配电网运行故障感知和物联通信技术中,通过无线数据传输设备可以将多种传感器中的数据整体打包发送给下一个功能单元,实现数据信息的传输。一般在实际应用中的无线数据传输设备包括了数据传输单元(Data Transfer Unit,DTU)和远程终端单元(Remote Terminal Unit,RTU)。其中,DTU可以实现串口数据和网络数据之间的转换,并将转换后的网络数据发送出去,在实际中应用十分广泛;RTU的功能和DTU的功能相类似,但其可以将模拟量转换为数字量,不需要进行串口数据的转换,抗干扰能力更强[9,10]。此外,RTU可以和其他接口采集到的脉冲信号或者是数字信号一起汇总,再送给处理器进行处理,运行稳定性相对更强,故可以将其作为配电网运维巡检系统中的无线数据传输设备。

2.3 配电网智能巡检机器人中的即插即用技术

由于物联网技术在通信应用过程中采用了多种不同类型的传感器设备,故需要进行通信协议转换,以保证数据信息之间能够共享和利用。按照统一的通信规约构建通信的信息模型,从而将传感器中多种数据的表达方式、语义等进行集中建模。在智能巡检机器人中采用即插即用技术,实现智能巡检机器人中不同采集传感器之间的统一标识、统一建模,采用同一种通信规约。此外,可以采用面向对象的建模技术,在该技术中定义了基于客户机/服务器结构的层次数据模型。面向对象的方法的出发点和基本原则是尽可能模拟人类习惯的思维方式,使开发软件的方法尽可能接近人类认识世界的方法与过程。在即插即用技术模型中,其组成包括了多个不同的子功能模型,如用来连接服务的模型、访问变量的模型以及数据文件传输的模型等,同时还包括了时钟同步模型,保证数据信息在通信过程中具备统一的时钟。

3 配电网智能巡检机器人管控系统的应用背景及架构

3.1 配电网智能巡检机器人管控系统的应用背景

在传统的配电网运维巡检过程中,一般是采用人工的方式,这种方式在实际应用中存在着明显的缺点,如果遇到天气较为恶劣的情况,则会耽误班组的运维作业。由于配电网运维巡检中的这些特点,使得智能巡检机器人的应用成为今后配电网运维的发展趋势。但随着智能巡检机器人运行时间的变长,还需要对机器人自身进行维护,确保机器人数据采集的准确性和可靠性,为此有必要采用配电网智能巡检机器人管控系统。

3.2 配电网智能巡检机器人管控系统的架构

利用物联网技术所构建的配电网智能巡检机器人管控系统,在系统架构上可以分为感知层、控制层、网络传输层以及管控系统主站应用层等多个不同的层次,每个层次分别承担着不同的任务。其中,感知层主要是负责采集配电网内的关键运行数据信息,并将其传输到管控系统的控制层中。经过控制层对数据信息的分析和处理,就可以将数据发送到网络传输层,并进一步传递给远程管控系统的应用层。在控制层中,需要对数字量和模拟量进行转换。在系统应用层,可以通过界面浏览的方式展示出配电网内的具体运行状况,也可以下发控制指令给现场的配电网监控终端。此外,在配电网智能巡检机器人管控系统的构建中,需要采用到物联网通信机制,在管控系统主站应用层中构建物联网平台,物联网通信拓扑示意如图3所示。

图3 物联网通信拓扑示意

由于配电网在地理位置上的分布较为分散,如果将各个配电网监测端设备的数据传输到远程管控系统中,则对通信系统的带宽要求较高,并且也会导致网络容易出现较长的延时现象。为此,可以在管控系统构建中采取边缘计算技术,实现监控数据的就地处理,降低对通信传输带宽的需求,即图3中的边缘计算智能终端。在边缘计算系统的软件架构中,包括网络管理、系统管理以及设备管理等在内的功能模块,通过数据交互技术,并在物联网系统中设置容器,来实现多种不同的业务应用。

配电网智能巡检机器人管控系统中,采用的是云端协同、边缘自主决策的管控理念,将各个应用分层部署。在本地计算各个配电网的数据,之后再将所处理好的数据发送到网络传输层,这样就使得网络能够更快响应,更好地实现数据交互。

边缘计算智能终端具备多种不同的功能,和配电网监控物联网主站系统之间应能够进行良好的互动,实现对配电网的运行监控等目标。主站应用需要调用物联网平台中的应用程序编程接口(Application Programming Interface,API),以实现对配电网巡检终端数据的采集和控制命令的下发。通过在某实际配电网中运用该配电网智能巡检系统,能够及时可靠发出相应的配电网运行预警信息,对于保证配电网的安全可靠运行发挥了重要的作用,在实际中具有较大的应用价值。

4 结 论

配电网具有点多面广的特点,运维巡检难度相对较大。对配电网采用智能故障感知及巡检系统进行巡检之后,就可以通过远方操作控制配电网监测终端,来实现对配电网中设备的巡检,在实际中具有较高的工程应用价值,能够更好地保障配电网的安全稳定运行。