从“民众”到“人民”*

——丸山真男论三民主义

孙 歌

蔡钰淩 译

丸山真男是日本战败后代表性的政治思想史家。他成功地转化了西方近代政治思想的核心命题,为日本社会提供了重要的政治认识论资源。丸山很少论及中国,但他在1946年以《孙文的政治教育》为题进行演讲,讨论了《三民主义》的政治观。该文本完成度很高,对研究丸山的中国观具有特殊意义。

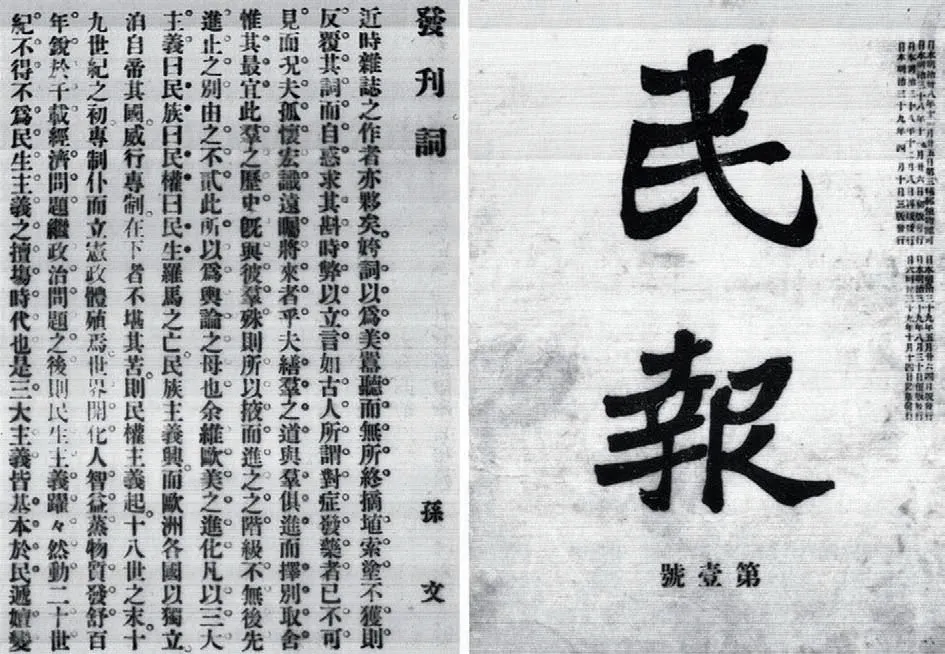

《三民主义》的基本轮廓

现存《三民主义》版本,是孙文在1924年1月至8月于国立广东高等师范学校大礼堂所进行的16场连续演讲的讲稿。实际上,孙文早就计划到1922年为止,以“国家建设”为主题撰写8本书。最初的3本分别为《民族主义》《民权主义》《民生主义》。然而在完成第一册《民族主义》之际,1922年6月,广东军阀陈炯明兵变,炮击孙文所在的观音山,不仅烧毁了已完成的书稿,孙文收集的数百册外文参考书籍也悉数化为灰烬。

1924年,孙文在战乱间隙撰写新的《三民主义》文稿。这份新稿与之前书稿的不同之处不只在于没有参考书,在文体上,也尽可能地采用简明易懂的表现方式。据当时秘书的回忆,孙文每次写完初稿后,必先让他试读,若有晦涩难解之处,便立刻修改,以期面向一般听众取得切实效果。

目前传世的《三民主义十六讲》,是系统性表述孙文政治理念之作,同时也是实践其理念的重要范本。它的核心关切在于,如何使中国四亿非政治性的大众成为政治性的国民,如何使其成长为革命势力,乃至作为一种政治性的主体,从事建国的工作。为此,演讲不只以简明易懂的语言进行,更突破精英的政治理论,立足民众的生活逻辑,阐述活生生的政治思想。可以说,演讲本身即是一种革命实践。

《民族主义》的中心主题,在于限制中国人任性妄为的自由,创造出立足于自然感觉(它被定义为家族感情的扩大,相对于国家这种人为之物,是“自然”形成的)的国族观念,以此对抗西洋国家的政治压迫与经济掠夺。孙文主张的“国族”依靠自然之力形成,自然意味着王道;武力意味着霸道,依靠霸道形成的团体是西方的国家。

孙文定义的民族主义是具有实体,却又绝对无法还原成实体之物。他在主张当时中国的四亿人是同一民族时,故意简单处理多民族这个事实,似乎也可以说这是汉民族中心主义,但仅仅如此看待,就无法厘清他的真意。的确,孙文曾表示,因中国人以汉族为压倒多数,可将之视为一个民族,并在其他演讲中高度评价排满(推翻满族政权);不过,此处的民族主义绝非汉族的复权。他的目标是以王道为基础的、包含多民族在内的建国。

孙文的建国不仅意指肇建中华民族的政府,获得政治与经济主权。他认为建国还是心理性行为,是政治教育的实行过程。

《三民主义》的核心关切在于,如何使中国四亿非政治性的大众成为政治性的国民

孙文的建国不仅意指肇建中华民族的政府,获得政治与经济主权。他认为建国还是心理性行为,是政治教育的实行过程。《民权主义》的主要内容,正是讨论民众该如何确实地行使政治权利。孙文鲜明地提出一个疑问:欧美所谓的民主主义政治,到底在多大的程度上确保了民众的政治主权?欧美的民主主义采用的是代议制形式,仅给予民众选举权,并未产生其他权利。这种局面的形成,起因于对人性的理解存在歧异。说到底,多数人管理政治的实验,迄今未曾成功过。

孙文如此断言:“殊不知欧美的文明,只在物质的一面,不在其他的政治各方面。”[1]他由此区分了政权(即人民的主权)与治权(即政府的职能),重新定义了“政治”的范畴。孙文将政权分成四个方面,分别是选举权、罢免权、创制权(创造制度的权利)、复决权(修改已制定的制度之权利),这四权为人民所拥有。治权作为政府的职能,分为司法权、立法权、行政权、考试权、监察权五个部分,它们全部都位于政权之下。

置身于战乱的漩涡中,甚至连国家统一的可能性都十分渺茫之时,孙文的国家愿景看上去似乎过于一厢情愿。但对这位两年后去世的伟大政治家而言,这种“全民政治”的构想却并非乌托邦,因为它制定了国民革命的方向。

《民生主义》未及全部完成,但却是民族主义与民权主义的基础。相对于资本主义以赚钱为目的,民生主义则以养育民众为目的。在有关民生主义仅有的4次演讲中,孙文处理了土地问题、吃饭问题、穿衣问题等等,并具体讨论了赤贫的中国百姓如何从帝国主义列强的不平等条约中收回主权、如何建立强大的国家。对孙文来说,民生问题正是社会进化的原动力,从西洋列强的经济压迫中解放中华民族是他的首要课题。

对孙文来说,民生问题正是社会进化的原动力,从西洋列强的经济压迫中解放中华民族是他的首要课题。

欧美的民主主义采用的是代议制形式,仅给予民众选举权,并未产生其他权利

孙文在其他演讲中,曾对三民主义做出简明扼要的总结:三民主义是打不平的手段。民族主义是废除与外国的不平等条约,夺回政治与经济主权;民权主义是以打国内不平之手段,破除中国的专制政治;民生主义是打破国内大富人的独占,消弭贫富差距,使穷人富裕起来。三民主义是以革命改变不平等的状况。孙文强调,三民主义与社会主义、共产主义的理念一致。

这个系列演讲并未照搬道理,而是把道理转化为日常生活的实例。例如,孙文用一个比喻解释民族主义与世界主义的关系:有一个贫穷的苦力,他唯一的财产是谋生工具竹杠。他买了一张彩票,由于无家可归,便将彩票藏在竹杠里,整天拿着。由于每天拿出来看很麻烦,他牢记了彩票的号码。开彩之日,苦力中了头彩,想到今后不必再用竹杠去做苦力,他一时兴奋,竟将藏有彩票的竹杠投入大海。由此,别说是成为大富翁,苦力连赖以维生的手段都失去了。孙文用这个比喻解释道,彩票好比是世界主义,竹杠好比是民族主义,没有民族主义基础的世界主义是无法成立的。

三民主义是以革命改变不平等的状况。孙文强调,三民主义与社会主义、共产主义的理念一致。

丸山真男对孙文的“内在理解”

丸山真男的讲演讨论的是三民主义的一个侧面,即孙文政治教育之特征。

参加过辛亥革命的北一辉在《支那革命外史》中明言,辛亥革命的失败源自孙文不了解中国社会与直接输入美式民主。特别是作为对孙文的“民族主义”论述——中国人并非欠缺自由,而是欠缺国族感觉——之反驳,北一辉强调中国人的自由并非现代意义上的自由,孙文将其视为政治性自由的看法是“非逻辑性的低能”。然而,丸山认为这是北一辉对三民主义的误读:

在此,北一辉所言的是,孙文虽然频繁地指出在支那古来就有自由,但这里所说的自由,实际上并非是现代的自由,毋宁说是非政治性的自由。……可是,事实上孙文自己并不认为支那革命的课题,是获得此种意义上的个人自由,反倒是站在其对立面,……也就是说,要使只拥有被统治者意识的国民大众,具有自主性地承担国家事务的精神……孙文的首要课题,就是使人民大众培养出这种精神。[2]

北一辉对《三民主义》的解读代表了一个时期的主流理解。与此相对,可以说丸山正确地把握到了孙文的真意。丸山反复强调,三民主义的核心是中国民众的政治化,是把全体中国民众吸纳到政治的世界中来;中国革命的最大课题是民众意识的改造。丸山在此并未在抽象层面泛泛地讨论“民众的政治化”,他提炼了具体的问题:首先,民众的政治化迥异于街头巷尾议论政治的闲谈,与只让民众谈论高高在上的国家政治正好相反,是使他们突破被统治者的劣根性、自主地承担日常生活的政治性。正如孙文所说,吃面包这一行为也可以成为一种政治。其次,民众的政治化并不是把民众生硬地引向以讨价还价为核心的政治过程,或者拔高为游离于现实生活的政治形式,而是相反,让政治靠近人民。这样一来,比起以往狭义上的、与政权直接相关的民主,民众的政治倒不如说是社会性的民主、日常生活中的民主。作为一种心理建设,这将为革命与建国奠定根本基础。

丸山虽未正面论述,但他也注意到了孙文演讲的方式。当北一辉以“非逻辑性的低能”蔑视孙文这个演讲时,他不只是指责孙文的自由观,恐怕也是因为不适应此演讲独特的讲述方式。与精英所谓“理性的”逻辑不同,《三民主义》采用的,毋宁说是“反过来让政治靠近人民”时不可或缺的逻辑。孙文尽量避免生硬地灌输政治理论,他列举生活中的各种事例,以略显跳跃的论述方式,通过鲜活的生活经验,与听众分享鲜活的政治特质。

与解读三民主义大约同一时期,丸山以《何谓政治》为题进行了演讲。他指出,为了尽可能政治性动员多数民众,有必要以民众的最低限度为基准。丸山真男说道:“虽然高等的理念包含了那些可以动员单独个体的要素,但大众却不会跟随。不直接诉诸利益,他们就不会跟随。……集团心理是指集团内最大公约数的心理,因此,比起个人的心理状态,更加非理性,更加本能化。”[3]

丸山强调,政治动员有必要以这样的最低限度或最低资质作为基准,他据此分析了政治素质特有的两难。丸山认为孙文努力“让政治靠近人民”这一判断,显然关系到他对政治动员特性的理解。《三民主义》的意义,在于其政治理念的创新,同时也在于其实践性品格。丸山敏锐地从中领会到《三民主义》与孙文转换革命方针之间的关系。

丸山注意到,以1923年国民党改组为界,孙文的精英革命产生了巨大变化:从偏重武力走向心理建设、从精英主义走向大众动员、从佣兵走向革命军队。孙文以各个军阀分别与不同的帝国主义国家相勾结,破坏中国的主权和利益这种状况作为课题,改变了此前与某一个军阀联合推翻另一个军阀的战略,通过大众的政治化,培育革命军队,打倒所有军阀,以瓦解外国的帝国主义支配。

辛亥革命的失败,使孙文的革命方向发生了转换。丸山领会到,这个转换正是三民主义的历史性意义所在,也是有效地理解现代中国的线索。

不只是在这个连续演讲中,孙文在各种场合里都强调了三民主义与社会主义、共产主义原理上的共通。三民主义与共产主义是否相同?这样的争论虽然在学者中盛行,但对丸山而言是第二义的。丸山在此之前曾撰写书评《高桥勇治的<孙文>》。在文中,他把三民主义为什么成为现代中国思想史上受到大众支持的意识形态这个“谜”,作为一个真正的问题提了出来。为了解谜,丸山强调,不能将已完成的三民主义讲演看成静态的思想体系,必须尽量内在地理解这个贯穿孙文一生的问题意识。这是丸山经常实践的“在他者所在之处理解他者”这一思想程序。为了理解孙文这样的革命家自我矛盾的言说,这种做法变得格外重要。丸山表示:“什么叫做内在地理解孙文主义呢?我认为最为重要的是,要把握孙文本身的问题意识。这不是孙文在说什么或是写什么,而是指他一生持续把什么作为问题。与其说他如何看待现实,毋宁说他是用什么样的问题意识来面对现实。”[4]

丸山强调,不能将已完成的三民主义讲演看成静态的思想体系,必须尽量内在地理解这个贯穿孙文一生的问题意识。

丸山真男与孙文的分歧及其意义

《孙文与政治教育》最精彩之处,在于丸山对孙文阐述三民主义的“技巧”之分析。与此同时,这部分也显著地表现出丸山与孙文的分歧。

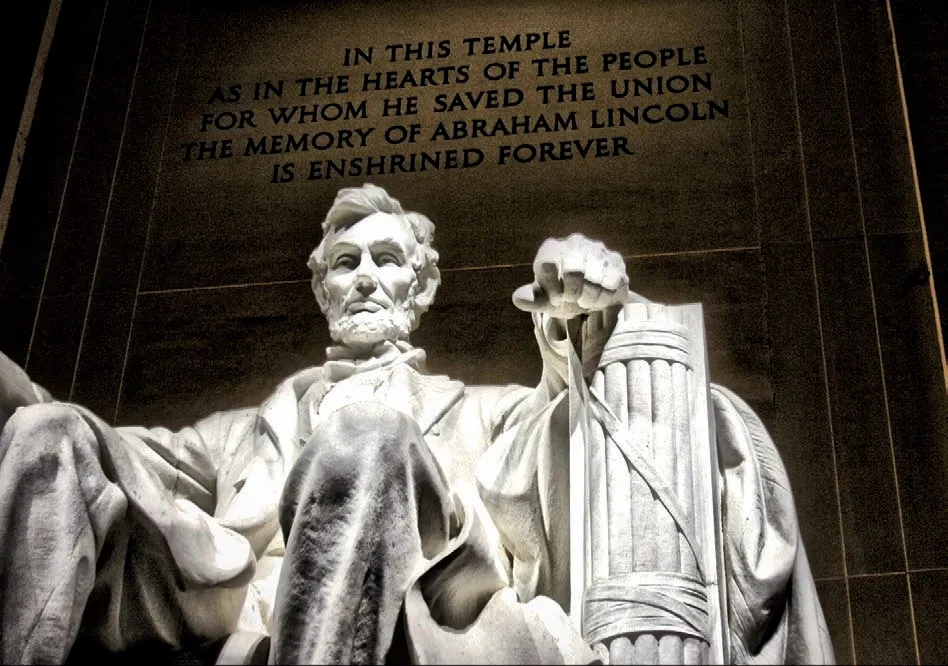

孙文参考西方现代政治思想的范畴,以民有、民治、民享解释三民主义,不过,他绝非模仿林肯。孙文评价,虽然西方的科学技术已达到惊人发展,然而西方的现代政治并未达到理想状态,反倒遭遇了挫折。这是因为民主主义这一政治权力确立以后,西方的政治家们就其运作问题产生了意见分歧,并制定了包含许多分歧点的政治制度。而关于民众可能在何种程度上参与政治这一点,由于政治家们分裂成性善说、性恶说两派,无法形成统一的认识。最后,如果将政治参与的权利交给民众,由于有各种各样的人,无法保证他们不会滥用权力。最终,国家掌握权力,民众仅止于参加选举。孙文虽然给予西方民主肯定性评价,但他也以动态的眼光看出,这个仍在摸索中的制度绝非理想的榜样。与此相对,在甚至连建国进程都遭遇挫折的历史阶段,这位伟大的政治家做出一个判断:正因为是混乱的中国社会,才有可能进行在西方无法进行的政治性探索。他以民国初年中国代议制的混乱为例,做出如此分析:如果只是模仿西方,反倒无法吸纳西方政治优良的部分,而只会扩大其不好的一面。他认为运用中国传统,创造出新的社会样式才是正道。

如果只是模仿西方,反倒无法吸纳西方政治优良的部分,而只会扩大其不好的一面。孙文认为运用中国传统,创造出新的社会样式才是正道。

孙文试图在中国传统中寻找建立现代国家的契机。关于传统中国的政治体系,他曾有如下分析:封建制度在早期解体后,中国的独裁政治形成了独特的模式。历代皇帝只担心自己的统治被人民的反抗推翻,残酷的镇压手段很发达,但只要人民不反抗,连人民的存在也被他们无视。可见中国的独裁政治并未渗透社会,只关系到王朝权力的安危。在社会生活方面,由于王朝不直接干预,官僚也只是取得税金或劳动力,社会生活的经营反倒交给人民,王朝与官僚几乎不行干涉,因而不存在欧洲中世纪那种社会生活不同层面的自由都被管理的状况。中国人民由此培育了作为生活智慧的所谓“非政治性的自由”。这样的“自由”具有强大的任性妄为的负面面向,因而近代以来,遭受到包括中国思想家在内的世人的批判。

孙文参考民有、民治、民享的西方现代政治思想范畴解释三民主义,但绝非模仿林肯

中国人对宗族的献身精神中,业已潜藏着“政治性自由”的可能性

不过,孙文却试图从中提炼现代中国的可能性。他想要从这种与政权无关的“非政治性的自由”中创造出国族自由。这是因为中国人不问阶级,每个人都暗自抱有成为皇帝的欲望。丸山真男在《日本政治思想史研究》中提示,中国社会以修身、齐家、治国、平天下的连续性思维为重要特征。根据丸山的分类,修身与齐家属于“德”的范围,基本上归入“私”的范畴,治国与平天下则属于“政治”,即“公”的范畴。丸山认为,日本的现代思维从切断朱子学的这个连续性链条后开始产生。与此相关,“自然”与“作为”也各自归入前近代与近代的分类范畴。

孙文的思考却指向迥异的方向。他认为这个被称作“前近代”的连续性思维才是中国社会的现代化,即建国的强大能量;与其说他觉得没有必要将“德”与“政治”的范畴分开思考,毋宁说他试图以“德”将人民的非政治性自由政治化:“中国人对于家族和宗族的团结力非常强大,往往因为保护宗族起见,宁肯牺牲身家性命。”[5]如果将这种献身宗族的精神扩大,就是对国族,即国家的献身。孙文认为,虽然有必要限制“一盘散沙”的中国人任性妄为的自由,但不能通过强制力对其进行压制,而是要将其转化为一种政治动能。对宗族的献身精神中,业已潜藏着“政治性自由”的可能性,而如何使其转化则成为孙文的课题。

孙文认为,虽然有必要限制“一盘散沙”的中国人任性妄为的自由,但不能通过强制力对其进行压制,而是要将其转化为一种政治动能。

孙文并未把非政治性自由与政治性自由对立起来。这个分类本身对他或许不具有什么意义。因为对一盘散沙的中国人来说,以“为了自由”作为口号,让他们将非政治性自由转化为政治性自由,反倒会产生反作用。只有限制了中国人的个人自由,才能产生出政治性的自由。如果将自由作为一个关键词,那么这不是欧洲的“个人自由”,而必须是中国的“国族自由”。

孙文在阐述民族主义与民权主义时,其中心主题是在说明中国的半殖民地历史,呼吁限制每个人的自由,建立国族自由。孙文认为,能够抵御外国掠夺的并非是西方式的国家,而是传统性的乡族社会。他表示,西方式的国家是人为的产物,它对外行使基于霸道的暴力;相较之下,中国式的国族以乡族社会为基础,由自然之力构成,因此可以弘扬相对于霸道的王道。透过这种人为对自然的结构,孙文更进一步预言:未来世界的战争并非是人种之间的战争,而是强权对公理的战争。他的预言与俄国革命的成功有关。这种崭新的政治形态,在意识形态方面也支撑着孙文的理想,让人联想到乡族社会新的可能性。

孙文在思考扩大乡族社会的团结力量、巩固国族时,一方面强调近代以来被西方列强瓜分、种种不平等条约使中华民族越来越贫穷的现实,另一方面力求使中国社会的传统伦理道德转变成新的政治性。在此意义上,他以“忠孝”“仁爱”“信义”这些传统观念作为民族精神的核心,努力对其进行重建。

孙文应该比谁都清楚,中国的传统道德无法直接用来锻造新的民族精神。比如“忠孝”是一向被理解为对皇帝的忠诚。孙文在演讲中,把“忠孝”的对象从皇帝先更换成国族,而后更换成人民。他说“此后中国的皇帝是四万万人”,以此重新定义忠诚的对象。孙文在《民权主义》中赋予人民四种政治权利时,饶富深意地援引了古典。三国时代,蜀汉皇帝刘备死后,其子刘禅(阿斗)即位;由于他的无能,实际政务都由丞相诸葛亮代行。但直到最后,诸葛亮都未逾越丞相的身份。庸愚无能的象征是阿斗,有能且忠诚的象征是诸葛亮,这是中国民众的一般常识,而孙文却敢于转用这个象征。他说:四万万人是阿斗,行使政治权力的政治家们是诸葛亮,因此,诸葛亮必须对阿斗忠诚。在这里,传统的价值判断被完全逆转。

孙文用“阿斗”比喻有权无能的人民,在今天或许会使很多人不舒服。但是假如在这里止步,我们会与孙文最核心的问题意识擦肩而过。经过辛亥革命的挫折后,面对军阀混战,孙文两面作战。为了中华民族的自由,他想建立强大的中央政权,然而,也必须从一开始就防止专制政权的产生。他向人民做出的呼吁是,透过“权”与“能”的区分,建立值得信赖的政府并对其进行监督;国家具体的工作则交给这个政府去做。

孙文在思考扩大乡族社会的团结力量、巩固国族时,一方面强调近代以来被西方列强瓜分、种种不平等条约使中华民族越来越贫穷的现实,另一方面力求使中国社会的传统伦理道德转变成新的政治性。

然而,被比拟成阿斗的人民,如何能够行使四种权利(选举、罢免、创制、复决)呢?对此孙文没有展开的余裕,即使从当时的状况思考,这也是遥远的课题吧。但是,孙文将人分成先知先觉(发明家)、后知后觉(宣传家)、不知不觉(实行家)三种类型,并屡屡提出,倘若没有这三种人,世界将无法顺利运行,尤其是没有不知不觉的实行家的努力,事物将静止不动。孙文说道:实行家就是被称为“阿斗”的四万万中国人,少数先知先觉与后知后觉的人有责任把政治权力赋予实行家。

在这里成为丸山与孙文分歧焦点的,恐怕是如何看待“传统”,以及切断东方传统以创造现代的想法在何种程度上可以达成共识的问题。

丸山正确把握到孙文这个演讲的目的与责任,但对实现此目的过程之理解可说是有所分歧。丸山分析道,孙文为了使面向民众的演讲变得容易理解,巧妙地活用了传统观念,从而颠覆传统观念并反向利用,使人们得以了解新的思考方式。在丸山看来,孙文对传统观念的态度始终是策略性的,而且这一策略本身也总是孕育着危险性。因为如果用传统观念解说三民主义,后者的革命性往往会被遮蔽。

在这里成为丸山与孙文分歧焦点的,恐怕是如何看待“传统”,以及切断东方传统以创造现代的想法在何种程度上可以达成共识的问题。

孙文与彻底否定传统的五四新文化运动主流保持了距离,对这个运动之“新”提出了质疑。他批评道,作为五四运动主角的学生对中国的实际状况不了解,因而他们标举的自由与平等口号,只适用于大学校园内。这一批评并不意味着孙文对五四主流思潮的否定。他只是认为,自由、平等对当时的中国社会而言是第二义的,成为其基础的第一义问题则是民权的确立。而所谓民权的确立,意味着对四亿“阿斗”监督政府能力的培养,以及对足以使“阿斗”放心的有能政府的培养。因此,要依赖的正是忠孝和信义这类古来的传统道德,而不是自由和平等之类的观念。也就是说,课题并不是切断传统,而是重建传统。

孙文或许并不重视辛亥革命是否具有新的特性。他不是要与传统之间画一条线,而是从传统中发掘出新的能量以完成革命。在此,孙文对传统的感觉与丸山的感觉,存在着饶富深意的分歧。

丸山真男进入晚年之后,曾如此追述孙文:“直到现在我还记得的是,如何利用传统思考方式这一点。在这一点上,他与福泽的有趣之处是相通的。……只是孙文在中国革命史中,被分类成西欧派,我也是一样,也就没怎么读在孙文等之前遭遇挫折的土著派革命家们的作品。”

在讨论《三民主义》时,丸山业已埋头于福泽谕吉研究。很难否认,在他对孙文的理解中,投射了他对福泽儒教批判的共鸣。虽然福泽只是利用传统思考方式的立场,与孙文重建儒教传统的立场绝不相通,但由于将江户时代的日本儒教不加转换地等同于中国儒教,在某种意义上,丸山对中国传统的态度与孙文对传统的理解有所分歧是必然的。他始终把孙文对传统的理解定位为一种策略,这个理由存在于他的江户思想史研究。

丸山的这个演讲,是在日本的中国研究尚未走出“中国历史停滞论”的时期进行的。[6]当时,连想要抗衡中国历史停滞论、论证中国存在西方式近代的岛田虔次的《中国近代思维的挫折》(1948)都尚未出版,更遑论以此为基础大幅展开不同方向讨论的沟口雄三的《中国前近代思想的曲折与展开》(1980)。从丸山与孙文的这一分歧中,我们看到的与其说是丸山的中国认识,不如说是日本的中国研究界强烈的“反传统”思维方式。从丸山的读法中,我们能够确实感觉到一个事实:支配着日本社会的关于西方与东方的价值判断,是如何把中国的“传统”简化为一个实体的。

《孙文与政治教育》的中心主题,并不是如何利用传统,而是政治教育对社会革命的意义。

丸山真男的“政治教育”及其展望

《孙文与政治教育》的中心主题,并不是如何利用传统,而是政治教育对社会革命的意义。

在丸山解读孙文的时期,他发表了两篇论文,从中可以看出他作为政治思想史家的课题与孙文作为革命家的课题之差异,也可以看出他与孙文的“传统”观之差异。

一篇是《作为科学的政治学》,讨论如何建立政治学学科精神的问题。丸山批评了学界套用西方相关概念的一般做法,指出导致日本政治学发育不良的诸多原因中,市民自由传统的阙如是关键。另一篇是《福泽的“实学”的转折》,对福泽把实学从伦理向物理(数理)转折的客观主义态度给予高度评价。丸山指出,物理(数理)精神的诞生,离不开对身份性阶层秩序的逆反。将数理教育置于所有教育根基的精神,如果不反叛自己所处的历史环境就无法产生。丸山因此强调了福泽的革命性:所谓市民的自由,就是福泽主张的生活中的精神自由,只有与过去的传统断绝关系,它才能诞生。

与福泽一样,孙文也认为传统的思维样式本身无法直接产生出现代,不过,他的“转折”并非基于与过去的断绝,他甚至认为过去的历史才是创建中国现代的主要基础。在孙文的视野中,四万万人成为皇帝并非只是比喻,反而是中国社会的潜流。孙文绝不是巧妙地反向利用传统价值,与福泽相比,他对于西欧与美国的现代显示了更为相对化的态度。他坚信,通过重建中国传统思想,一定会使人类的社会构成方式变得更加美好。

孙文不是要与传统之间画一条线,而是从传统中发掘出新的能量以完成革命

年轻的丸山面对日本法西斯主义的现实,他的问题意识当然不同于孙文,也不同于福泽。但是他与孙文和福泽一样,也深信政治教育对社会革命具有重要意义。他在讲台上和写作中,一直从认识论的角度讨论政治课题,正是出于他对政治教育的重视。

本文没有篇幅讨论丸山“政治教育”的具体实践,只想指出一点:在20世纪60年代,丸山也已完成了某种“转折”。与20世纪50年代鲜明的启蒙姿态迥异,这个时期的丸山以日本“传统的”思想史为分析对象。据他本人所言,作为一个领域的日本政治学已然确立,没有必要再从事政治学工作。不过,恐怕还有更为深刻的理由。

那个理由在于,以个人自由为基础的市民社会论虽然起到了启蒙作用,但能否从根本上改造日本还是一个疑问。丸山抵达日本思想“古层”的路标,或许正是这个疑问。

当然,丸山讨论“原型”“古层”“执拗低音”,并非主张回归传统。而给我们留下日本政治思想史系列《讲义录》的丸山,与撰写《现代政治的思想与行动》的丸山,在逻辑上或思想上也并非不同的人。毋宁说,浸淫于日本政治思想史的丸山,进一步深化了他此前的政治学理论研究,探索着新的“政治教育”的可能性。

丸山毕生都认为,政治行动若排除了心理因素,将无法被理解,因此,他总是为政治学或政治思想史赋予“人格”。为了内在地理解这样的丸山,或许有必要参考他内在地理解孙文时的原则。这个原则探求的,不是丸山讲了什么或是写了什么,而是要把握他终生持续地以什么作为问题。

年轻的丸山面对日本法西斯主义的现实,他的问题意识当然不同于孙文,也不同于福泽。但是他与孙文和福泽一样,也深信政治教育对社会革命具有重要意义。

注释:

[1] 孙文:《民权主义·第六讲》,《孙中山文集》(上),团结出版社1997年版,第219页。

[2] 丸山真男:《孙文与政治教育》,《丸山真男集 别集》第一卷,岩波书店2014年版,第87~88页。

[3] 丸山真男:《何谓政治》,《丸山真男集 别集》第一卷,岩波书店2014年版,第146~147页。

[4] 丸山真男:《高桥勇治的<孙文>》,《丸山真男集》第二卷,岩波书店1996年版,第270~271页。

[5] 孙文:《三民主义十六讲》第一讲,《孙中山文集》(上),团结出版社1997年版,第61页。

[6] 关于此点,正如丸山真男在《日本政治思想史研究》的“后记”中所言,当时,他的中国认识基本上是依赖日本的中国研究之主流。“中国历史停滞论”这个来自黑格尔的判断,肯定对丸山形成突破传统并将其当成利用对象这一设想有所影响。此外,在1952年前后,丸山在大众基础的现代化这一视角下,指出过去通行的现代化失败的中国与“成功”的日本这一对比,毋宁可以颠倒过来认识。这被认为是丸山对中国革命的评价。