赋句、赋段、赋题:唐抄本《赋谱》的读解维度

黄志立,林雪珍

(华南师范大学 文学院,广州 510006)

唐代因场屋之需,时人练就了穿穴经史的功夫,遂创作了不少关于探索律赋写作的论著,今存抄本《赋谱》即唐时科举试赋这一时风陶然下的产物。这与后世漫谈评点式的赋话著作,如宋郑起潜《声律关键》、清余丙照《赋学指南》、清李调元《赋话》等截然不同。在今天看来,作为当时举子科考的“指南手册”,抄本《赋谱》以其较强的实用性和时效性,作为探析唐人律赋的一把关键钥匙,为后人研究唐人的赋学理念,提供丰富的原始文献。

一、赋句——“缀合织成,不可偏舍”

赋句是一篇赋文的基本构成要素,也是《赋谱》(1)文中所引《赋谱》,均见张伯伟《全唐五代诗格汇考》,凤凰出版社2002年版,不一一出注。论讨的关键。开篇有云:“凡赋句有壮、紧、长、隔、漫、发、送合织成,不可偏舍。” 《赋谱》开篇对赋句进行了细致划分与专业命名,这是因为《赋谱》主要探讨律赋的创作情况,赋句间既讲究对仗又要求用韵,为行文和阅读方便,因此冠以不同术语。接着,对划分的七种赋句类型逐一阐释。

(一)壮。谱文原有小字注解,谓“三字句也。”这里“三字句”,即为“三字联”,唐人称律赋中的“一联”为“一句”,这种称谓到宋代时一直沿用。谱文以“水流湿,火就燥”,“悦礼乐,敦《诗》《书》”等作为示例。之所以将三字句称为“壮”,或因三字句在声律上平仄变化急速,有爽朗劲健的感觉;在句式上短小紧促,节奏鲜明,犹如急鼓催拍。与其他句式相比,三字句读起来确实显得铿锵有力,以此得名。再如顾元熙《沛父老留汉高祖赋》:“黥布走,淮南平。回车驾,返神京。”有鉴于此,清林联桂《见星庐赋话》的总结颇有见地:“骈赋之体,四六句法为多,然间有用三字叠句者,则其势更耸、调更遒、笔更峭、拍更紧,所谓急管促节是也。”[1]可见一斑。

(二)紧。谱文原有小字注解,谓“四字句也”,谱文示例“方以类聚,物以群分”,“四海会同,六府孔修”。四字句给人以严整有序、对称紧凑之感,故此得名。

(三)长。谱文原有小字注解,谓“上二字下三字句也,其类又多上三字下三字”,主要指句子在五字至九字之间。共有五种类型,文中分别进行示例,“五字句”,谓“石以表其贞,变以彰其异”;“六字句”,谓“感上仁于孝道,合中瑞于祥经”;“七字句”,谓“因依而上下相遇,悠久而贞刚失全”;“八字句”,谓“等度量而化通远迩,体平均而势行宇宙”;“九字句”,谓“笑我者谓量力而徒尔,见机者料成功之远而”。对于上述五种联句使用频率,谱文略作补充式说明,指出:“六七者堪常用,八次之,九次之。”

(四)隔。所谓“隔”,指“隔句对者”,由上下两句组成,是律赋赋句中较为繁杂的一种。《赋谱》对隔句又再次细分为“轻”“重”“疎”“密”“平”“杂”六种。

“轻隔”指赋联句中上句以四字组成,下句以六字组成,如“器将道志,五色发以成文。化尽欢心,百兽舞而叶曲”。“重隔”与“轻隔”相反,是联句中上有六字,下有四字组合而成,如“化轻裙于五色,犹认罗衣。变纤手于一拳,以迷纨质”。“疎隔”指上为三字句,下则不限字数的对句,如“府而察,焕乎呈科斗之文。静而观,炯尔见雕虫之艺”。“密隔”指上句字数在五字或以上,下句六字或以上,如“徵老聃之说,柔弱胜于刚强。验夫子之文,积善由乎驯致”。根据赋文示例可知,虽然“密隔”联句,在字数有一定的弹性,但一般遵循上句字数不能多于下句字数,在表现形态崖略有二:其一,上为五字下为六字联句。其二,上为六字下为七字联句。“平隔”上为四字下为四字,或上为五字下为五字的联句样式。四字联句如“先王立极,念兹在兹。服有常度,行无越思”,五字联句如“进寸而退尺,常一以贯之。日往而月来,则就其深矣”。“杂隔”指上为四字句,下为五七八字句的联句;或上为五七八字句,下为四字句。前者赋文示例“孤烟不散,若袭香炉峰之前。圆月斜临,似对镜庐山之上”,“得用而行,将陈力于休明之世。自强不息,必苦节于少壮之年”,后者赋文示例“采大汉强干之宜,裂地以爵。法有周维城之制,分土而王”,“虚矫者怀不材之疑,安能自持。贾勇者有攻坚之惧,岂敢争先”。《赋谱》特意强调说,六种类型是赋中较为常用的句式,其中“轻”与“重”隔句为最,“杂”隔次之,“疎”与“密”隔句再次之,“平”隔为下。

(五)漫。漫指不对仗的散句。其特点是:少则可三四字,多则二三句,常置于赋句首或句尾。如三字句用于赋首者“昔汉武”,四字句用于赋首者“贤哉南容”;三句式用于赋首者“甚哉言之出口也,电激风趋,过乎驰駈”,二句式用于赋尾者“诚哉性习之说,我将为教之先”。

(六)发。发端之辞,指用作句首的语气助词,无实际意义。《赋谱》将发语词归为三种,其云:“发语有三种,原始、提引、起寓。”

第一“原始”,如“若夫”“原夫”“稽夫”“观夫”“其始也”等之类。第二“提引”,如“洎夫”“岂徒”“佥曰”“矧夫”“故得”“知是”“从观夫”“稽其”等之类。第三“起寓”,如“客有”“士有”“儒有”“我皇”“大矣哉”“至矣哉”等之类。此外,《赋谱》又谓“原始”“提引”“起寓”三者,在赋篇中均有固定的位置,谱文云:“原始发项,起寓发头、尾,提引在中。”“原始”在“项”部,即第二段处,有追溯赋作对象源流的含义。“提引”居中处,有起承转合的作用。“起寓”用作赋的开始和结尾处,有首尾呼应之意。

(七)送。所谓“送”,多指语终之辞,如“者也”“而已”“哉”之类也。

“发”“送”之中所罗举各种虚词,并非全然原创,南朝时已有人提出。刘勰《文心雕龙·章句》称:“至于夫惟盖故者,发端之首唱;之而于以者,乃札句之旧体;乎哉矣也,亦送末之常科。据事似闲,在用实切。巧者回运,弥缝文体,将令数句之外,得一字之助矣。”[2]572由隋入唐的杜正伦在此基础上进一步拓展,他在《文笔要诀》“句端”条云:“属事比辞,皆有次第,每事至科分之别,必立言以间之,然后义势可得相承,文体因而伦贯也。新进之徒,或有未悟,聊复商略,以类别之云尔。”[3]杜氏强调句首虚词的辅助功能,虽没有予以明确分类,实际上已根据其作用及用法总结出26种类型。

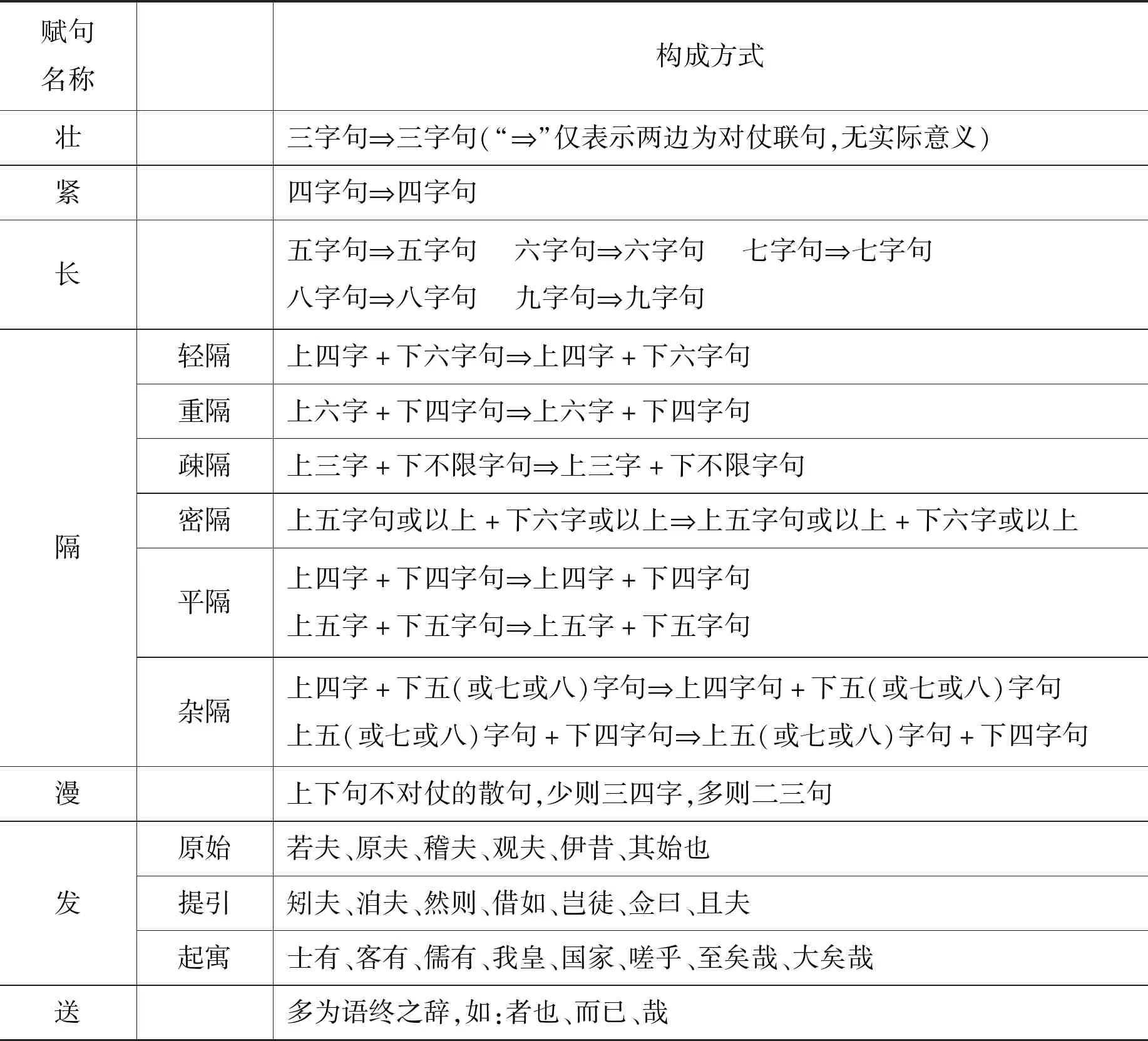

依此可知,《赋谱》中赋的首尾助词的运用与阐释,是在《文笔要诀》基础上,进一步明确辨析,加以拓展而来的。因为在场屋试赋过程中,“句端”位于一篇赋作的开端,能承担引出下文的作用,是全文的关键,使赋文呈现以飘忽之思,运空灵之笔的境界。句端一则可彰显才学,一则可迅速吸引考官的注意,为博取功名增添筹码。由此,可窥见其重要性。根据上述《赋谱》所叙新体赋句范式,总结图表简示如下。

赋句名称构成方式壮三字句⇒三字句(“⇒”仅表示两边为对仗联句,无实际意义)紧四字句⇒四字句长五字句⇒五字句 六字句⇒六字句 七字句⇒七字句八字句⇒八字句 九字句⇒九字句隔轻隔上四字+下六字句⇒上四字+下六字句重隔上六字+下四字句⇒上六字+下四字句疎隔上三字+下不限字句⇒上三字+下不限字句密隔上五字句或以上+下六字或以上⇒上五字句或以上+下六字或以上平隔上四字+下四字句⇒上四字+下四字句上五字+下五字句⇒上五字+下五字句杂隔上四字+下五(或七或八)字句⇒上四字句+下五(或七或八)字句上五(或七或八)字句+下四字句⇒上五(或七或八)字句+下四字句漫上下句不对仗的散句,少则三四字,多则二三句发原始若夫、原夫、稽夫、观夫、伊昔、其始也提引矧夫、洎夫、然则、借如、岂徒、佥曰、且夫起寓士有、客有、儒有、我皇、国家、嗟乎、至矣哉、大矣哉送多为语终之辞,如:者也、而已、哉

综观这些赋句,隔句对在律赋中使用频率最高,由于赋的篇幅较长,隔句对的大量运用,给人句式整饬、语意连贯之美感。当然,其他赋句亦是不可或缺的组成部分,不可偏舍。《赋谱》借人的身体部位,将各类赋句的先后顺序、重要程度、功能作用等进行形象又贴切的阐述:“凡赋以隔为身体,紧为耳目,长为手足,发为唇舌,壮为粉黛,漫为冠履。苟手足护其身,唇舌叶其度,身体在中而肥健,耳目在上而清明,粉黛待其时而必施,冠履得其美而即用,则赋之神妙也。”一篇完整的律赋,其中不同赋句好比人体、服饰上的具体构件,不仅定位准确,分工有序,而且协调运作最终形成一个有机统一体。一篇出色的赋作,最终留给读者的是自然和谐的美感以及“晕澹为绮”的遐想空间。

新体赋的标准样式真正大量出现,是在中唐贞元(公元786—803年)、元和(公元806—820年)年间。“凡赋以隔为身体”“此六隔皆为文之要”的理念成为创作者的自觉标准,律赋作品基本遵循“紧+长+隔”的程式,每段有隔对,且以隔对收尾;韵脚要求也较为严格,偷韵、换韵、漏韵的现象几乎无一出现。如贞元二年(公元786年)进士科试《如石投水赋》,分别以“仁义忠心,公平能谏”和“圣奖忠直,从谏如流”为韵。贞元七年(公元791年)进士科试《珠还合浦赋》,以“不贪为宝,神物自还”为韵。贞元九年(公元793年)进士科试《平权衡赋》,以“昼夜平分,钧铢取则”为韵。贞元十二年(公元796年)进士科试《日五色赋》,以“日丽九华,圣符土德”为韵。贞元十六年(公元800年)进士科试《性习相近远赋》,以“君子之所慎焉”为韵。贞元十八年(公元802年)宏词科试《瑶台月赋》,以“仙家帝室,皎洁清光”为韵。贞元十九年(公元803年)进士科试《中和节百辟献农书赋》,以“嘉节初吉,修是农政”为韵等。贞元至元和年间,除科举试赋外,能创作出如《赋谱》程式的新体赋数量有限,白行简《以德为车赋》(2)《全唐文》卷六百九十二“白行简”条云:“行简,字知退,太子太傅居易弟,贞元末进士。元和中,累迁司门员外郎、主客郎中。宝历二年卒。”清董诰等编《全唐文》,中华书局1983年版,第7092页。是少有非科举试赋的典范,因此也被《赋谱》提及。赋文作于贞元末与元和初,以“至德之人,有同车载”为韵。白行简为白居易之弟,贞元末年进士。赋作虽非场屋试赋之作,然从其程式体例看,完全吻合《赋谱》所论新体赋的要求,并且以“漫+紧+长+隔”句式构成,每一段有三个对句组成,又以隔对完美收句。这种新体从贞元至元和年间不断增多,白行简除《以德为车赋》之外,还有《车同轨赋》《望夫化为石赋》,以及王起《律吕相召赋》、李绅《善歌如贯珠赋》等,这些赋作大抵符合《赋谱》叙及的新体形制。足见贞元年间场屋试赋对日常律赋创作有着深远影响。

上述七类赋句是律赋的基本构成元素,这种缜密、细致的划分正是《赋谱》的贡献所在。然而,自晚唐以来,赋句的划分方式及其专业术语的运用也渐次退出历史舞台。宋代以降,各类赋论中余皆不见。清人赋话类著作中虽有涉及,但就其论述的细致缜密程度,与唐人仍有相当的距离。如浦铣《复小斋赋话》:“律赋句法,不可但用四六,或六四,或七四,或四七。试取王辅文棨、黄文江滔、吴子华融、陆鲁望龟蒙诸家观之,思过半矣。四六、六四等句法,须相间而行。唐人唯王辅文曲尽其妙。”[4]从赋话论述可知,清人虽在具体作品的考察上有所创新,然而对于赋作句法的研究,或泛泛而论,或隔靴搔痒,既难以望《赋谱》之项背,又何论后出转精。从赋学发展流变的历史进程来看,这不能不说是一种倒退。这与唐代以来的科举制度有着千丝万缕的联系,这也是赋句分类未能突破前者,反呈下降趋势的一个重要原因。

二、赋段——“赋体分段,各有所归”

《赋谱》云:“凡赋体分段,各有所归。”一篇赋作内部的段落结构关系,是赋句之外的又一重要研讨对象。关于“赋体分段”的内容,《赋谱》从两个方面进行了深入考量:一是句与句之间如何构成段落,二是段与段之间如何构成篇章。以下按照《赋谱》所涉及问题的先后顺序逐一探索评述。《赋谱》在阐述赋体段落结构关系时,概略三端:

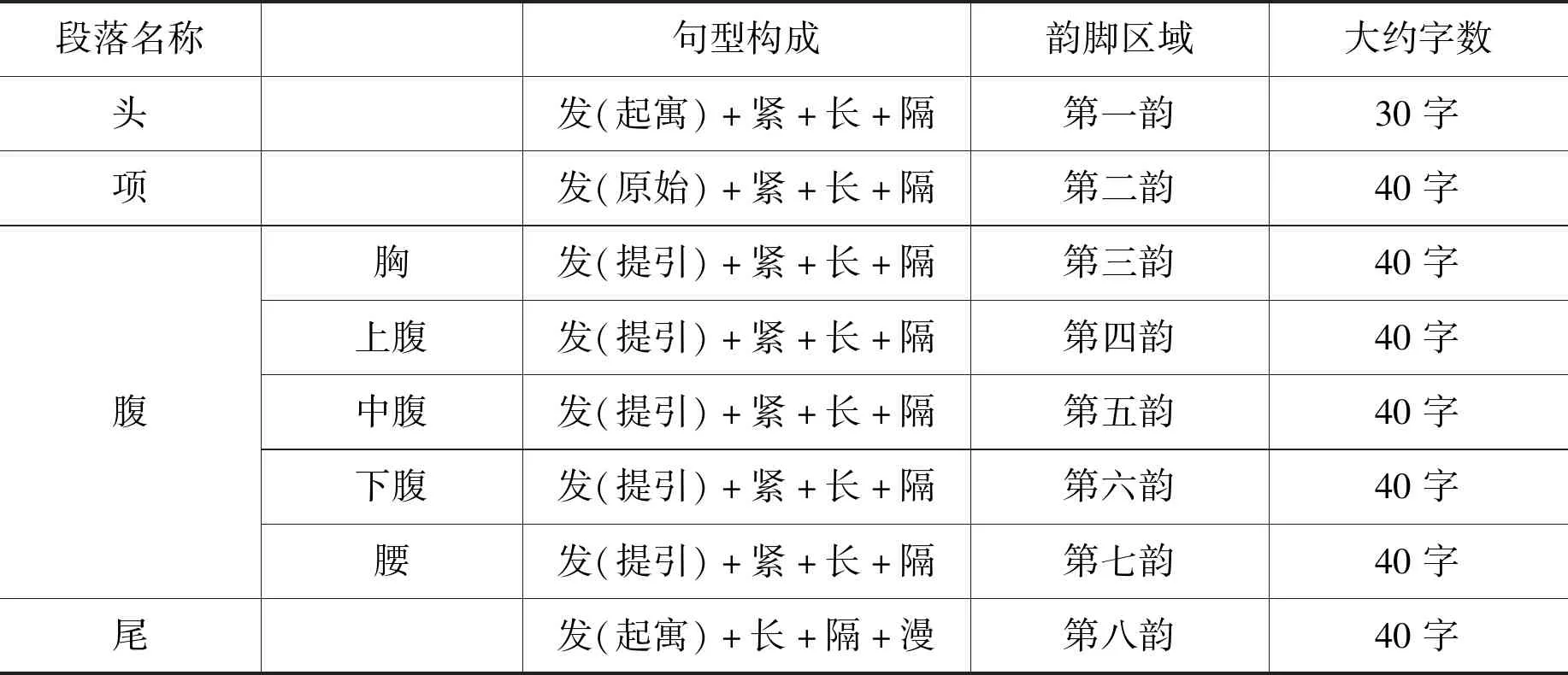

第一,“古赋”与“新赋”的段落数目之间存在差异。试析“古赋”时《赋谱》谓:“古赋段或多或少,若《登楼》三段,《天台》四段之类是也。”古赋在段落数目上没有明确的界限,但至少有三段。“新赋”则不同,有着较为具体的段落数目要求,如谱文所言:“至今新体分为四段,初三四对,约卅字为头;次三对,约卌字为项;次二百余字为腹;最末约卌字为尾。就腹中更分为五:初约卌字为胸,次约卌字为上腹,次约卌字为中腹,次约卌字为下腹,次约卌字为腰。都八段,段转韵发语为常体。”《赋谱》将一篇完整的新体律赋分为八段,每段划分细致并且附有一定的术语名称。新体赋所谓八段指“头”“项”“腹”“尾”四段,其中腹段再分“胸”“上腹”“中腹”“下腹”与“腰”五段,整篇而合即是“头”“项”“尾”三项,再加腹中的“胸”“上腹”“中腹”“下腹”“腰凡”五项,凡八段。依此可知,唐时已规定新体赋(即律赋)在段落构成上明确为“八段”,如谱文所论:“近来官韵多勒八字而赋体八段,宜乎一韵管一段。”

律赋规定八段八韵,至少在盛唐时就已出现。笔者认为,律赋限韵应是承自南朝贵游活动中“限韵吟咏”的风气。其规则:参与吟咏者预先设定几个和主题相关的押韵字,吟咏者根据顺序,依次从中择选韵字进行吟诗作赋。《南史·曹景宗传》:“景宗振旅凯入,帝于华光殿宴饮连句,令左仆射沈约赋韵。景宗不得韵,意色不平,启求赋诗。帝曰:‘卿伎能甚多,人才英拔,何必止在一诗。’景宗已醉,求作不已,诏令约赋韵。时韵已尽,唯余‘竞’‘病’二字。景宗便操笔,斯须而成,其辞曰:‘去时儿女悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病。’帝叹不已。约及朝贤惊嗟竟日,诏令上左史。”[5]1356此处“限韵吟咏”的贵游活动,已具备律赋限韵的雏形,而限韵的前提,正是沈约等人“四声八病”说的完善。这点可从宋代陈鹄《西塘集耆旧续闻》中得以证明,卷四云:“四声分韵,始于沈约。至唐以来,乃以声律取士,则今之律赋是也。”[6]从两处文献征引可知,虽跨越时空,但就其律赋限韵的探讨,二者亦可互为发覆掘微。

目前最早有文献可考的科举试赋限韵,是唐玄宗开元二年(公元714年)李昂的《旗赋》,赋以“风日云野,军国清肃”为韵。宋吴曾《能改斋漫录》载:“赋家者流,由汉、晋历隋、唐之初,专以取士。止命以题,初无定韵。至开元二年,王邱员外知贡举,试《旗赋》,始有八字韵脚,所谓‘风日云野,军国清肃’,见伪蜀冯鉴所记《文体指要》。”[7]此亦可从后代文献中得到互证。徐松《登科记考》卷五:“《永乐大典》赋字韵注云:开元二年,王邱员外知贡举,始有八字韵脚。是年试《旗赋》,以‘风日云野,军国清肃’为韵。”按语指出“按杂文之用赋,初无定韵,用八韵自此年始,见《能改斋漫录》因伪蜀冯鉴《文体指要》。”[8]至中唐,以八字为八韵已成常态,清李调元《赋话》转引《偶隽》云:“唐制:举人试日,日暮许烧烛三条。德宗朝,主文权德舆于帘下戏云:‘三条烛尽,烧残举子之心。’举子遂答云:‘八韵赋成,惊破侍郎之胆。’”[9]权德舆为唐德宗朝礼部侍郎,由举子与权德舆以“八韵赋成”相戏谑的故事,可知至少在中唐初期,律赋的写作便以八韵为要求。根据《赋谱》所论新体赋范式,可归纳图表,简示如下。

段落名称句型构成韵脚区域大约字数头发(起寓)+紧+长+隔第一韵30字项发(原始)+紧+长+隔第二韵40字腹胸发(提引)+紧+长+隔第三韵40字上腹发(提引)+紧+长+隔第四韵40字中腹发(提引)+紧+长+隔第五韵40字下腹发(提引)+紧+长+隔第六韵40字腰发(提引)+紧+长+隔第七韵40字尾发(起寓)+长+隔+漫第八韵40字

综合图示,新体赋的标准类型有五个显著特点:一是每段“字少者居上,多者居下,紧、长、隔以次相随”。二是所谓“第一韵”,实指同列的紧对、长对、隔对等押同一个韵,即在赋篇中为第一组韵。余下同。三是除了尾段以“漫”句,其他如“头”“项”“胸”“上腹”“中腹”“下腹”“腰”段均以隔句对收结。四是隔对一般是比较长的对句,因此成为新体赋的躯干,这一点恰好是以隔喻为“身体”的注脚。五是《赋谱》特意强调:“头”至“腰”七段,或有一两个以“壮”句代“紧”句。

第二,“新赋”与“古赋”的作法不同。《赋谱》云:“故曰新赋之体‘项’者,古赋之‘头’也。借如谢惠连《雪赋》:‘岁将暮,时既昏。寒风积,愁云繁。’是古赋‘头’,欲近雪,先叙时候物候也。《瑞雪赋》云:‘圣有作兮德动天,雪为瑞而表丰年。匪君臣之合契,岂感应之昭室。若乃玄律将暮,曾冰正坚。’是新赋先近《瑞雪》了,‘项’叙物类也。”所谓古赋与新赋在作法的差异,即新赋体之“项”相当于古赋之“头”。如阐释古赋“头”时以谢惠连《雪赋》为例,赋家欲论雪,开篇则无雪,而是一段自然时令开始,“头”段无雪,实为“项”段大雪的出现渲染气氛,做足铺垫。《瑞雪赋》“头”段即开宗明义,以“圣有作兮德动天,雪为瑞而表丰年”而见主旨,入“项”之后,进一步叙及自然时令。可见,古赋或可步步深入,而新赋为了科举考试的需要,“破题”必须开门见山。《瑞雪赋》的开头确实气魄宏大,但一篇文章的起始就语出惊人,下文可供回旋的余地便不多。律赋容易给人虎头蛇尾的阅读感受,与其独特的文类结构不无关系。

第三,“古赋”与“新赋”在赋句数目、赋篇字数上有别。一篇完整的律赋,不仅在段落结构、创作法则上有一定的要求,而且赋句的数目、赋篇的字数也有一定的规范。《赋谱》明确指出,新赋的字数大概为三百六十字:“约略一赋内用六七紧、八九长、八隔、一壮、一漫、六七发;或四五六紧、十二三长、五六七隔、三四五发、二三漫壮;或八九紧、八九长、七八隔、四五发、二三漫壮长;或八九隔、三漫壮;或无壮;皆通。计首尾三百六十左右字。”古赋则没有严格字数限制。

据上述可知,《赋谱》并非认为新体赋句子与段落间的相互搭配不能变更,而是提供指导性范式,其行文的组合变化可因人、因时、因事而异。如各类赋句至少有五种搭配情况。依据图表简示,将各类赋句明确出现的次数叠加即赋篇的总句数。此处略作说明,因“发句”为发端之辞,用于句首语气助词,无实际意义不能独立成句,在此不计入总数。所以一篇赋文由“紧”“长”“隔”“壮”“漫”句构成。可见,新体律赋基本情况由八韵八段构成,一篇中句子数量在30句左右,全篇字数约为360字。这些均是律赋别于其他赋体的显著特征。宋代科举文章也基本继承了唐代律赋的要求。宋李廌《师友谈记》载秦观论赋八韵之说,云:“凡小赋,如人之元首,而破题二句乃其眉。惟贵气貌有以动人,故先择事之至精至当者先用之,使观之便知妙用。然后第二韵探原题意之所从来,须便用议论。第三韵方立议论,明其旨趣。第四韵结断其说以明题,意思全备。第五韵或引事,或反说。第七韵反说或要终立义。第八韵卒章,尤要好意思尔。”[10]字数篇幅上,《宋史·选举志二》引翰林学士洪迈言:“《贡举令》:赋限三百六十字,论限五百字。今经义、论、策一道有至三千言,赋一篇几六百言,寸晷之下,唯务贪多,累牍连篇,何由精妙?宜俾各遵体格,以返浑淳。”[11]又《四库全书总目》卷一百九十一《总集类存目一》“大全赋会五十卷”条:“宋礼部科举条例,凡赋限三百六十字以上成,其官韵八字,一平一仄相间,即依次用。若官韵八字平仄不相间,即不依次用。其违式不考之目,有诗赋重叠用事,赋四句以前不见题,赋押官韵无来处,赋得一句末与第二句末用平声不协韵,赋侧韵第三句末用平声,赋初入韵用隔句对,第二句无韵。”[12]就援引而知,较之唐代,宋代对律赋章法的考究与探索,已渐趋严谨完备。

《赋谱》虽将古赋与新赋进行了对比,但就价值而言,并未评判古、今两种赋体的高下,而是在旁征博引唐人赋篇内容注解时,就赋文本身而论赋文。这种“就事论事”的态度,正是编写“考场指南”之所需。另外,《赋谱》以生命体中不同部位称谓来比喻文学篇章结构,是沿用当时流行的“近取诸身,远取诸物”的譬喻方式来解说律赋。先秦时期,有人便以生命体为喻来解释治国原理,《管子·心术上》云:“心之在体,君之位也,九窍之有职,官之分也。心处其道,九窍循理。”[13]以“心”指国君,以其他器官指群臣百官,这几乎是古代政治思想家的共识,即“身体政治学”(body politics),“以人的身体作为隐喻,所展开的针对诸如国家等政治组织之原理及其运作论述,其将身体当做隐喻或符号来运用,以解释国家组织与发展”[14]。南朝时,身体比喻的应用范围扩展到诗文评方面,如刘勰《文心雕龙·附会》云:“夫才量学文,宜正体制:以情志为神明,事义为骨鲠,辞采为肌肤,宫商为生气。”[2]650此论述文章之作法。《南史·陆厥传》云:“时盛为文章,吴兴沈约、陈郡谢朓、琅邪王融以气类相推毂,汝南周颙善识声韵。约等文皆用宫商,将平上去入四声,以此制韵,有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。五字之中,音韵悉异,两句之内,角徵不同,不可增减。世呼为‘永明体’。”[5]1195此探讨诗歌声律的理论问题。唐代以来,这种比喻被广泛应用到其他文体中,如诗格、类书、制文、文话等 。《赋谱》的说理方式是完全符合当时主流学说,能被时人接受的。

综上所述,《赋谱》编撰的目的,一方面因举子科考而编“指南手册”,昭示其实用性;另一方面编著者紧跟时代步伐,强调其时效性,以彰显价值。《赋谱》的价值不仅在于能观照唐人的赋体美学观,更多是折射出初唐至中晚唐时期律赋的演变轨迹,为考察赋体嬗递提供了可信的文献依据。

三、赋题——“量其体势,乃裁制之”

《赋谱》在探讨“赋题”云:“凡赋题有虚、实、古、今、比喻、双关。当量其体势,乃裁制之。”至于“虚”“实”“古”“今”“比喻”“双关”等,即当时科举考试的六种命题方式。清人王芑孙《读赋卮言·试赋》云:“唐试赋题,皆主司所命,或用古事,或取今事,亦无定程。太和八年试进士,文宗由内自发诗赋题,此为天子自出赋题之始。”[15]律赋命题一般由主考官决定,规格较高则由天子亲自拟定。律赋多数为命题之作,因此场屋应试时须认真审题。因为赋题决定应试者的仕途命运,审题时要统筹好破题、用事、修辞、用韵、主旨等环节,以免偏离赋题。宋代王观国《学林》卷七“古赋”亦云:“夫赋题者,纲领也,纲领正则文意通。”[16]可见,赋题具有提纲挈领的作用。

赋题种类不同,破题方式亦不同。如虚题赋,需要考生阐明虚无抽象的事理,对此谱文给出的作文思路是:“无形像之事,先叙其事理,令可以发明。”文中例举《大道不器赋》(3)《大道不器赋》阙名,《文苑英华》《历代赋汇》《全唐文》均不载,据宋佚名撰《宣和书谱》卷二记载,“今御府所藏篆书七,《大道不器赋》上下二、《蝉赋》一、《篆隶》二、《千文》二”。宋佚名撰《宣和书谱》,见杨家骆编《艺术丛编第一集》,世界书局2008年版,第321-322页。《性习相近远赋》中形而上的“道”“性”来加以实证。《大道不器赋》典出《礼记·学记》:“君子大德不官,大道不器,大信不约,大时不齐,察于此四者,可以有志于学矣。”[17]《性习相近远赋》为贞元十六年进士科题,赋名源出《论语·阳货》:“子曰:性相近也,习相远也。”[18]人们的初天本性相近,由于后天习得的不同则有所差异,所以权衡好“本性”与“习得”的关系十分重要。赋文以此立意命题,并限定以“君子之所慎焉”为韵。白居易此赋的破题尤佳,曰:“噫!下自人,上达君。咸德以慎立,而性由习分。习而生常,将俾乎善恶区别。慎之在始,必辨乎是非纠纷。”在严格的形式要求之下尚能说理透彻,深入浅出,白居易也因此赋及第成为当年状元。

实题赋与虚题赋相对,即以“有形像之物”阐明“无形像之事”。其破题要求准确描绘事物的具体形态,以证事理。谱文曰:“有形像之物,则究其物像,体其形势。”《隙尘赋》云:“惟隙有辉,惟尘是依。”《土牛赋》云:“服牛是比,合土成美。”《月中桂赋》云:“月满于东,桂芳其中。”破题时赋家直接描状诸如“尘”“土牛”“月”“桂”的实体形态。实题中还有一种特殊现象为“虽有形像,意在比喻”,即《赋谱》所谓“引其物像,以证事理”。如《如石投水赋》(4)《如石投水赋》为公元798年进士科题,《文苑英华》卷三十二有刘辟、卢肇、白敏中,《历代赋汇》卷四十四有刘辟、卢肇、白敏中赋作,《全唐文》卷五百二十六刘辟、卷七百六十八卢肇、卷七百三十九白敏中,然“石至坚兮水至清。坚者可投之必中,清者可受而不盈”句,三书皆不存。,赋题典出李萧远《运命论》:“太公,渭滨之贱老也,而尚父于周。百里奚在虞而虞亡,在秦而秦霸;非不才于虞而才于秦也。张良受黄石之符,诵《三略》之说,以游于群雄,其言也,如以水投石,莫之受也;及其遭汉祖,其言也,如以石投水,莫之逆也。”[19]《赋谱》引用三句“石至坚兮水至清,坚者可投而必中,清者可受而不盈”,来比作“义兮如君臣之叶德,事兮因谏纳而垂名”。借水石相遇比堪君臣之情,正符合“引其物像,以证事理”旨归,也是抒君臣际遇的典范之作。

谱文再以《竹箭有筠赋》云:“喻人守礼,如竹有筠。”赋中“竹箭”“筠”为自然中实体物象,然赋文背后却有深层涵义,以“喻人守礼,如竹有筠”破题,用“竹筠”喻人“守礼”,将赋中的“竹”“筠”巧妙贯穿起来,既扣紧题目,又突出主旨。《驷不及舌赋》题旨范式同《竹箭有筠》,赋云:“甚哉言之出口也,电激风趋,过于驰驱。”再引用《木鸡赋》云:“昔有人心至术精,得鸡之情。”经纪渻子驯养的斗鸡,最后达到神态自若、泰山崩于面前而色不变的“神勇”状态,他人斗鸡见之而逃。赋文从“以静胜躁”角度立意,以木鸡比喻士人之操守品行,希冀能一举成功。犹白居易《礼部试策》总结云:“事有躁而失,静而得者,故木鸡胜焉。”[20]上述四赋中“水”“石”“竹”“驷”“鸡”均为具象的实题,而“谏纳”“守礼”“慎言”“术精”则为抽象的虚题,赋家的意旨都是“引实证虚”。

对于古今之事的赋题,《赋谱》则分而论之。“古”事之赋题,《赋谱》云:“古昔之事,则发其事,举其人。”并以《通天台赋》为例展开论述,云:“咨汉武兮恭玄风,建曾台兮冠灵宫。”《通天台赋》是大历十二年(公元777年)进士科题,(5)该赋《文苑英华》有失名、任公叔、杨奚,《历代赋汇》同《文苑英华》,而《全唐文》为黎逢之作,同书卷四百五十九有任公叔,卷五百三十一有杨度。清徐松《登科记考》载,大历十二年“进士十二人”条注:“此年试《通天台赋》,以‘洪台独存,浮景在下’为韵,见《文苑英华》。”典见《汉书》卷六《武帝纪》云:“(元封二年)夏四月,还祠泰山。至瓠子,临决河,命从臣将军以下皆负薪塞河堤,作《瓠子之歌》。赦所过徙,赐孤独高年米,人四石。还,作甘泉通天台、长安飞廉馆。”颜师古注曰:“通天台者,言此台高,上通于天地。”《汉旧仪》曰:“高三十丈,望见长安。”[21]例举《通天台赋》旨在借游遗迹,触发怀古之情;再由事及人,劝诫当朝向唐尧看齐,不要效法汉武帝。论罢《通天台赋》之后,又以乔潭《群玉山赋》“穆王与偓佺之伦,为玉山之会”、浩虚舟《舒姑化泉》“漂水之上,盖山之前,昔有处女”二赋为例,进一步阐释。著者择选上述三赋的缘由,实为此赋系“发其事,举其人”的成功赋作,具有典型性。当然也有反例,如白行简《望夫化为石赋》则不被《赋谱》注引,而且受到批评。《赋谱》云:“白行简《望夫化为石》无切类石事者,惜哉!”白氏赋题,始出刘义庆《幽明录》,是书云:“武昌阳新北山上有望夫石,状若人立。古传:昔有贞妇,其夫从役,远赴国难,妇携弱子,饯送北山,立望夫而化为立石,因以为名焉。”[22]

“今”事之赋题,《赋谱》云:“举所见,述所感。”根据文意又可分为“直赋今事”与“以今证古”两类。“直赋今事”者,若《大史颁朔赋》(6)《大史颁朔赋》阙名,“国家法古之制,则天之理”句,《文苑英华》《历代赋汇》《全唐文》不见载录。另据《新唐书·张齐贤传》:“《周太史》‘颁朔于邦国’,《玉藻》‘闰月,王居门’,是天子虽闰亦告朔。二家去圣不远,载天子、诸侯告朔事,显显弗缪。今议者乃以《太宰》正月之吉,布治邦国,而言天子元日一告朔,殊失其旨。……《周太史》‘颁朔邦国’,是总颁十二朔于诸侯。”云:“国家法古之制,则天之理。”《泛渭赋》云:“亭亭华山下有人。”二赋在内容上直抒当朝事情,正谓“今”事赋。而 “以今证古”者,若《冬日可爱赋》述今事以引赵衰、赵盾之事,典出《左传·文公七年》卷十九:“狄侵我西鄙,公使告于晋。赵宣子使因贾季问鄷舒,且让之,鄷舒问于贾季曰:‘赵衰赵盾孰贤?’对曰:‘赵衰冬日之日也,赵盾夏日之日也。’”杜预注曰:“冬日可爱,夏日可畏。”[23]席夔的这篇赋作,以“可爱”与“可畏”的对照来展开,最后点出“太上化人,德为之贵。咸欣欣而可悦,不炎炎以求畏”的主题。此语既典出《冬日可爱赋》之名,能以日喻德,确实有“如赋今事,因引古事以证之”的新奇效果。

有关修辞方面的探讨,《赋谱》具有先导意义。《赋谱》首次将比喻明确分为明喻与暗喻:“比喻有二:曰明,曰暗。”并具体阐释,谓明喻:“若明比喻,即以被喻之事为干,以为喻之物为支。”谓暗喻:“若暗比喻,即以为喻之事为宗,而内含被喻之事。”《赋谱》对辞格专业而又细致的命名、划分,又作凝练、系统的阐释,使其在修辞学发展史上有里程碑式意义。关于修辞格中“比喻”门类这一问题,学界认为最早可溯源宋代陈骙的《文则》,陈望道《修辞学发凡》将“比喻”分“明喻”“隐喻”“暗喻”三类,陈氏认为“明喻”即源于《文则》中的“直喻”,“隐喻”即《文则》中的隐喻(7)陈望道认为:“‘明喻’这名,系沿用清人唐彪所定的旧名(见《读书作文谱》八)。唐彪以前,曾有宋人陈骙称它为’直喻’。”又说:“陈骙在《文则》卷上丙节里也曾说到隐喻。”。陈骙《文则》确实分比喻为十类:“直喻”“隐喻”“类喻”“诘喻”“对喻”“博喻”“简喻”“详喻”“引喻”“虚喻”。[24]但《赋谱》涉及的比喻辞格,早于《文则》(该著约撰于1190年)360年之久。

《赋谱》对“明喻”“暗喻”进一步作了具体例证。论“明喻”云:“若明比喻,即以被喻之事为干,以为喻之物为支。每干支相含,至了为佳。不以双关,但头中一对,叙比喻之由,切似双关之体可也。至长三、四句不可用。”又以唐师贞《秋露如珠赋》为例,“露”是被喻之物,“珠”是比喻之物,故云:“风入秋而方劲,露如珠而正团。映蟾辉而回列,疑蚌剖而俱攒。”评“暗喻”云:“若暗比喻,即以为喻之事为宗,而内含被喻之事。亦不用为双关。”再以《朱丝绳赋》《求玄珠赋》为例阐释。云:“‘丝’之与‘绳’‘玄’之与‘珠’,并得双关。‘丝绳’之与‘直’‘玄珠’之与‘道’,不可双关。”《朱丝绳赋》为贞元十年(公元794年)博学宏词科试题,源出鲍照《代白头吟》句:“直如朱丝绳,清如玉壶冰。”庾承宣《朱丝绳赋》以“修身之道,以直象乎”为韵,以“丝之为体兮,柔以顺德;丝之为用兮,施之则直。从其性而不改,成其音而不罔忒”破题。赋文以“朱丝绳”比喻君子的修身之道,表面上虽未言君子修身之道,实则以“丝”与“绳”、“丝绳”与“直”性能为宗,内含比喻君子之道修行之事,借助暗喻辞格,巧妙地将二者联系起来。《求玄珠赋》以“玄非智求珠以真得”为韵。白居易此文的破题为:“至乎哉,玄珠之为物也,渊渊绵绵,不知其然。存乎视听之表,生乎天地之先。亘古不变,与道相全。”表面以求玄珠为宗,阐释“玄”与“珠”、“玄珠”与“道”之关系,实则暗喻求道之事。

《赋谱》对“双关”类赋题也有谈及,但没有明确给出双关赋题的涵义及其具体例证。自其表述来看,《赋谱》中的“双关”,并非现代修辞学中的双关辞格,而是指赋文中两事物相互关联。文中简述了“双关”与“非双关”情形:“‘月’之与‘珪’双关”,“‘丝’之与‘绳’,‘玄’之与‘珠’,并得双关。‘丝绳’之与‘直’、‘玄珠’之与‘道’,不可双关。”据此而知,仅就《赋谱》中“双关”赋例略作填充,如白居易《动静交相养赋》,“动”与“静”为双关,赋文起句云:“天地有常道,万物有常性。道不可以终静,济之以动。性不可以终动,济之以静。养之,则两全而交利;不养之,则两伤而交病。”再如李程《金受砺赋》,“金”“砺”双关,赋文以“圣无全功,必资佐辅”为韵,起句云:“惟砺也,有克刚之美;惟金也,有利用之功。利久斯克,犹或失其钴锐;刚固不磷,是用假于磨砻。”赋题典出《国语·楚语上》卷十七云:“若金,用女作砺;若津水,用女作舟。”[25]赋篇的结穴,正是以“金”→“君主与砺”→“忠臣”互为双关,来层层推进,这在唐赋中别具一格,影响较深。清李调元《雨村赋话》对此有过呼应,评论曰:“唐李程《金受砺》,双起双收,通篇纯以机致胜,骨节通灵,清气如拭,在唐赋中又是一格。”[9]

可见,《赋谱》中涉及修辞学的表述虽不多,也不是一篇有意为之的修辞学论著,但修辞论证层次分明,逻辑严谨。与其后的相关论述做一对照,其特点更为明显。如宋代范仲淹《赋林衡鉴序》论“体势”中就涉及有关修辞:“仲淹少游文场,尝禀词律。惜其未获,窃以成名。近因余闲,载加研玩,颇见规格,敢告友朋。其余句读声病,有今礼部之式焉。别析二十门,以分其体势:叙昔人之事者,谓之叙事。颂圣人之德者,谓之颂德。书圣贤之勋者,谓之纪功。陈邦国之体者,谓之赞序。缘古人之意者,谓之缘情。明虚无之理者,谓之明道。发挥源流者,谓之祖述。商榷指义者,谓之论理。指其物而咏者,谓之咏物。述其理而咏者,谓之述咏。类可以广者,谓之引类。事非有隐者,谓之指事。究精微者,谓之析微。取比象者,谓之体物。强名之体者,谓之假象。兼举其义者,谓之旁喻。叙其事而体者,谓之叙体。总其数而述者,谓之总数。兼明二物者,谓之双关。词有不羁者,谓之变态。区而辨之,律体大备。”[26]范仲淹所论“体势”同《赋谱》“体势”比较,《赋谱》的“体势”涉及“比喻”“双关”等修辞术语,而范文则将“体势”分二十门,其中有“假象”“旁喻”“双关”之类的修辞术语。此外,宋郑起潜《声律关键》首列“认题”,指出“凡见题目,先要识□,其体不一”,其中涉及修辞的有“体物”“譬喻”“过所喻”“比方”“轻虚”“重实”等类别,并在该条目后,胪举相应赋篇予以释读。有清一代,修辞学在赋话论著中依然承袭前说,如清林联桂《见星庐赋话》卷三与卷六、清魏谦升《赋品》“比附”条、清余丙照《赋学指南》卷二“诠题”、清李调元《雨村赋话》卷一与卷五、浦铣《复小斋赋话》上下卷等论著中,均有涉及,不一而足。综上,《赋谱》是最早从句、段、题三个层次系统分析修辞的作品。

《赋谱》所倡导的创作风尚,对后世以及域外的日本和朝鲜半岛一带亦产生过深远影响。如日本藤原明衡(989—1066)曾仿照宋代姚铉所撰《唐文粹》,于宋真宗大中祥符四年(1012年)编撰《本朝文粹》(十四卷)。《本朝文粹》即平安朝诗文英粹集,本书卷一收录6篇赋作,依次为菅原文时《纤月赋》、纪长谷雄《春雪赋》、纪齐名《落叶赋》、源顺《奉同源澄才子河原赋》、兼明亲王《兔裘赋》、大江朝纲《男女婚姻赋》。其中源顺(911—983)《奉同源澄才子河原赋》,则严格承袭《赋谱》中新体的范式。直到晚近,仍有赋评家深受《赋谱》影响。铃木虎雄《赋史大要》一书论述唐五代律赋,基本是在《赋谱》的观点上加以承袭与发挥,如:“前人称三字句为紧句,四字句为壮句,诚可谓能道其遒劲之力者。”[27]61“长句之例,有自八字,至九、十、十一字者。八字,若重二四字;九字,若重四字五字;十字句,若于上三下二之上下两部,更各加二字;十一字句,似或重四七,或重二于四五。”[27]66“用重隔句例,已有李程《日五色》之‘非烟捧于圆象,蔚矣锦章;余霞散于重轮,焕然绮丽’,白行简《五色露》之‘何必征勒毕之言,以为国泰;验吉云之说,乃辨时康’。亦重隔句也”[27]217。以上观点,均可在《赋谱》中找到源头,可见其影响深广。

唐抄本《赋谱》是现存为数不多的唐代赋格类文献之一,旨在为应举士子提供创作律赋的范式与门径,对深入研究中国古代赋论以及中国修辞学发展等方面不无裨益,对考察唐代律赋中赋句、赋段、赋题的演变具有较高的参照价值。最为人称道的是对唐律赋结构的划境与命名,对赋句的构成元素、组合准则的深入考察,尤其对律赋段落所采用的“头”“项”“腹”“尾”等术语,借以“近取诸身,远取诸物”的譬喻方式读解律赋,在唐宋时期曾普遍地用于中、日、朝鲜等国的各类文体当中,这使得《赋谱》在这方面的造诣远超后世的同类论著。这对唐代律赋的研究至关重要,也对于历代赋论的探讨与启发以及我国科举制度的考察亦有诸多可取之处。