黑龙江某铜矿露天转地下涌水量估算及防排水措施

林克辉

(紫金(厦门)工程设计有限公司)

采用先露天后地下开采的水文地质条件简单的矿床,其原生状态下水文地质边界简单,主要含水层补给条件差,存在良好的隔水层,但先期露天开采形成的露采坑成为降雨汇水聚集区,露采坑内汇水成为深部井巷系统新的充水源。深部若采用崩落法开采,崩落区岩层受破坏,发生变形、移动和冒落,原生隔水层被破坏,形成的冒落带或导水裂隙带波及地表或上部露采坑,成为地表水进入井巷系统的良好通道。良好的汇水条件和良好的渗入通道使地表水在矿坑涌水中占据主导地位,使得原本水文地质条件简单的少水矿床井巷涌水大幅增加,因此在估算井巷水量时不但要考虑地下涌水量,更要重点考虑地表水的影响。同时,如何有效避免露采坑内汇水突然灌入井下也需予以重视。本研究以黑龙江某露天转地下铜矿为例,对其水量估算及防排水措施进行探讨。

1 矿山概况

1.1 矿区地质背景

矿区所处大地构造位置为大兴安岭地槽褶皱系东段罕达气褶皱带西部,矿区出露的地层有古生界奥陶系中统铜山组(O2t)、多宝山组(O2d)及第四系全新统堆积物(Q4al),其中多宝山组(O2d)以中基性火山岩为主,在矿区广泛出露,为矿床的成矿围岩。矿区主要发育有NW向构造、EW向构造及SN向构造,构造较简单。

1.2 矿体特征

矿床属细脉浸染斑岩型矿床,采矿权范围内有两个主要矿体,矿体赋存于多宝山组第一岩性段一亚段绿泥石化绢云母化安山岩或安山质火山碎屑岩中,赋存标高530~-285.2 m。1号矿体在平面上呈透镜状,剖面上呈楔状,倾向218°,倾角75°,矿体控制长度816 m,其中地表出露长度741 m,倾向延伸80~183.8 m,水平厚度为2.57~136 m,矿体出露地表且总体埋藏浅,适合露天开采。2号矿体为隐伏矿体,呈长条状、板状、透镜状,控制长度2 000 m,最大水平厚度174.6 m;矿体倾向210°,倾角一般30~70°,最大79°,矿体自西向东倾角逐渐变陡,形态从长条状逐步变为板状,后变成厚大的透镜状;矿体沿倾向延伸长度同样自西向东逐渐增大,倾向延伸一般为220.0~382.6 m,最大倾向延伸为560.2 m;矿体下部被断层错断,但断层对矿体影响小。经过详细的技术经济对比分析可知,2号矿体适合地下开采。

1.3 矿区水文地质特征

(1)矿区自然地理概况。矿区位于小兴安岭西北部的西南缘,属低山丘陵区,区内地势北高南低,地形平缓,海拔490~570 m,第四系覆盖广泛,自然露头稀少,地表植被发育。矿区属寒温带大陆季风气候区,夏季短暂,冬季寒冷漫长,冰冻期近8个月,冻土发育,多年冻土层厚度一般为2~7 m;历年最高气温37℃,最低气温-43.7℃,年平均气温1.1~1.8℃;春季干旱多风,最大风速15 m/s;秋凉早霜,无霜期105 d左右;年降雨量531~586 mm,6~8月为雨季;年蒸发量869~990 mm。矿区及附近地表水不甚发育,主要分布一些季节性河流,属嫩江水系近上游地段,嫩江位于矿区以西20 km处,历年最大流量3 500 m3/s,年平均流量48~128 m3/s,1—3月份往往断流。

(2)地下水特征。矿区地下水分为第四系松散岩类孔隙水和基岩风化带网状裂隙水两种类型,前者分布于矿床开采影响范围以外,对矿床开采无影响。基岩风化带网状裂隙水含水层与浅层矿体接触,为浅部矿床直接充水含水层,该含水层在矿区广泛分布,埋深随地形高低而呈有规律性变化,正地形埋深大,一般为10~20 m,沟谷地段埋深小,为4~15 m;含水层厚度受基岩风化带发育程度制约,一般厚9~40 m;含水层富水程度在垂向上普遍由上向下逐渐变弱,下部分布有隔水层,隔水层以下岩体完整,为非充水体。

(3)地下水补给、径流、排泄特征。矿区基岩风化带网状裂隙水的补给来源为大气降水,补给区和径流区一致,分布于大面积的漫岗缓坡地带。补给因季节冻土的存在而具有间接性,8月前冻土存在时,大气降水径流渗入地下部分先存于近地表的冻结层之上,8月开始季节冻土融化,冻结层顶托水通过弱透水的包气带向含水层缓慢渗透。地下水径流方向与地形坡向基本一致,由地势高处向低处运动,最后在低洼的沟谷处排泄于第四系松散岩类孔隙,或受阻流出地表形成泉,矿区泉一般分布在河谷两侧,单泉流量均小于0.5 L/s。

(4)地下水对矿床充水的影响。矿区在水文地质单元中属基岩风化带网状裂隙水的补给径流地带,地貌形态为平缓漫岗地形,地表坡度为1°~5°,矿区含水层最低隔水底板标高约460 m。460 m标高以上的矿体及其围岩分布于基岩风化带网状裂隙含水层中,为基岩风化带网状裂隙水的直接充水矿(岩)体,隔水底板以下为非充水体。

2 矿坑涌水量预测

2.1 充水因素分析

矿床水文地质条件简单,原生状态下深部矿体为非充水体。矿床开发采用先露天后地下分期开采方式。凹露天矿山转入地下开采后,特别是当地下开采采用非充填采矿法时,露天坑与地下采场之间有良好的水力通道,上部残存的深凹露天坑所汇集的大气降水会直接侵入地下生产系统[1]。

1号矿体露天开采结束后,上部将形成一个上口尺寸为810 m×340 m、坑底尺寸为170 m×30 m、最大深度为145 m的露采坑。深部矿体采用崩落法开采,崩落区岩层被破坏,发生变形、移动和冒落,随着开采面积的不断扩大,岩层移动将波及地表或上部已有露采坑,形成冒落带或导水裂隙带,成为大气降水渗入的良好通道。矿区深部地下水的补给、径流等条件发生变化,降雨径流渗入成为主要充水因素。因此,井下矿坑涌水量应包含地下涌水和降雨径流渗入量两部分。

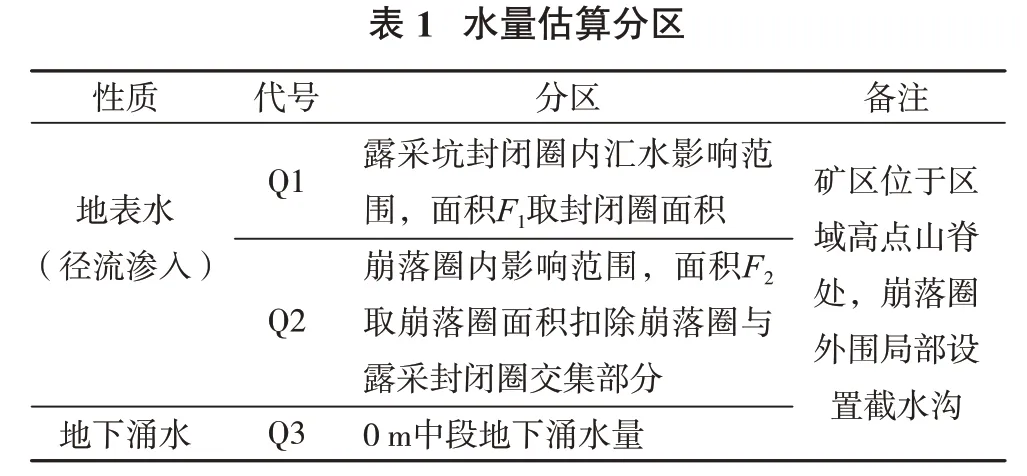

2.2 矿坑水量估算

矿床2号矿体在上部露天开采结束后进行开采,采矿方法为无底柱分段崩落法,设计中段高度100 m,分段高度20 m,地采回采顺序为垂直方向上从上至下,水平方向上从上盘往下盘开采,最低开采标高为0 m,需估算0 m中段矿坑水量。因开采活动的进行,深部2号矿体将由非充水体变为以降雨径流渗入为主的充水体。矿床估算降雨径流渗入量时需要注意的是,因露采坑的形成,崩落区范围不再是原始地表,还包括先期形成的露采坑;崩落圈与露采坑封闭圈存在交集(图1),部分露采坑位于崩落圈外,但雨季时露采坑内汇水势必会进入矿坑,井下涌水量应由3个部分组成(表1)。

?

对于地表降雨径流渗入量,汇水面积及降雨量易于确定,降雨径流渗入系数由于受多种因素影响,包括地形地貌、地表岩性、矿体上覆岩层特征、矿体埋深及产状、采矿方法等,对于一座矿山,应考虑其微地形、不同区块矿体的埋深及产状、不同的采矿方法等进行详细分区[2]。该矿山位于区域高点山脊处,地形特征有利于地表降雨快速径流而减少渗入;矿区露采坑外围的崩落区存在塑性隔水土层,但露采坑内基岩裸露,因此降雨径流渗入系数应分区取值。

降雨径流渗入量的计算公式为

式中,Q为暴雨径流渗入量,m3;F为汇水面积,露采坑封闭圈面积(F1)为19.6×104m2,露采坑外缘至崩落圈内面积(F2)为160×104m2;H为降雨量,日最大降水为99.60 mm;ψ为降雨径流渗入系数,露采结束后在坑底与地采中段之间的矿岩层人为崩落形成垫层,以减缓露天坑内水渗入井下,露采坑内的径流渗入系数按顶板重复塌陷无塑性隔水层考虑,取0.35。露采坑外缘至崩落圈内的径流渗入系数按顶板重复塌陷有塑性隔水层考虑,取0.15。

计算得出Q1max=6 833 m3/d,Q2max=23 904 m3/d;矿区年均降雨量小于1 000 mm,根据《有色金属采矿设计规范》(GB 50771—2012)[3],取暴雨径流渗入量的7%作为正常降雨径流渗入量,因此Q1nor=478 m3/d,Q2nor=1 673 m3/d。

地下涌水量计算公式为

式中,Q为正常涌水量,m3;K为渗透系数,0.411 1 m/d;H为含水层厚度,25.99 m;S为水位降深值,m;R0为引用影响半径,R0=R+r0,R为影响半径,根据抽水试验得出200 m,r0为引用半径,330 m。

计算得出Q3nor=1 845 m3/d;最大按正常1.2倍取值,Q3max=2 214 m3/d。

因此0 m中段水量估算结果为正常水量Qnor=Q1nor+Q2nor+Q3nor=3 996 m3/d,暴雨最大涌水量Qmax=Q1max+Q2max+Q3max=32 951 m3/d。

3 矿床防排水措施

(1)在崩落区外围按防洪标准设置截水沟,在每年雨季到来之前检查、清理和加固截水沟,确保地表径流不灌入露采坑或者崩落圈范围。根据地形条件选择低凹处作为降水汇水点,在安全地带设置临时泵站,及时排出汇水,减少积水往井下渗透,临时泵站位置根据崩落区的扩展随时调整。

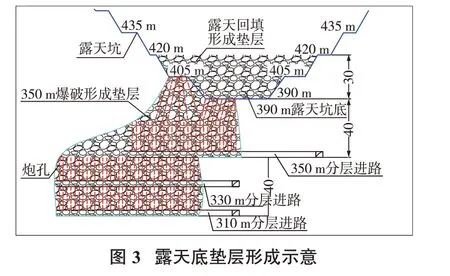

(2)设置露天转地下开采岩石垫层,预先形成渗流通道,防止露采坑底的汇水突然灌入井下。矿区两矿体在空间上相对独立,中间无矿岩柱相隔(图2),但2号矿体采用无底柱分段崩落法开采,该工艺要求露天坑底部应具有一定厚度的覆盖层,以起到挤压爆破和端部放矿的作用[4],同时为避免露天采场积水突然灌入井下,因此结合工艺需要的覆盖层,提出设置人工渗流通道的方案。具体措施是在地采基建时,先在露采坑1076~1084号勘探线坑底390 m台阶及405 m台阶南侧边帮上往下施工钻孔至370 m水平进行爆破松动;然后选取具有级配良好的不含泥碎石回填露采坑到420 m水平,回填厚度为30 m;再从地下350 m水平往上施工钻孔至370 m水平进行爆破,最终从350~420 m标高形成露天转地下的70 m厚破碎岩石垫层,后期随着310 m、330 m分层形成的采矿覆盖岩逐步塌陷,形成了地表水至井下的渗流通道(图3)。

(3)按井下水量配备足够大排水能力的水泵,确保生产时期排水安全。按照我国现行安全规程,要求矿山应在20 h内排出24 h矿井最大水量,因此水泵要求的排水能力为正常涌水时314.8 m3/h,最大涌水时1 762.6 m3/h(含生活及生产回水),排水高度538 m。设计5台选用MDS580-100×6(P)型水泵,单台水泵的流量580 m3/h,扬程598 m,电机功率1 600 kW。正常涌水时,1台工作,3台备用,1台检修,10.85 h内完成排水任务;最大涌水时,4台水泵工作,1台检修,15.19 h内完成排水务。

(4)在副井、斜坡道石门处设置防水闸门预防井下突水,防水门设置在岩石稳固的地点,防水闸门向来水方向打开并确保其处于良好的工作状态。

4 结论

(1)矿山露天转地下开采时,地表降雨径流渗入量可能成为矿坑水量大小的主导影响因素,对井下水量影响较大,是井下水量估算的重点。地表应采取截流措施尽量减少地表水进入井巷系统,同时崩落圈范围内不同区域因地形地貌、地表岩性及覆盖土层等不同,使得径流渗入系数存在较大差异。在估算径流渗入量时,应分区选用合适的渗入系数估算以得到更合理的水量数据,为合理确定排水设施能力提供依据。

(2)对于露天转地下矿山,上部露采坑底汇水突然灌入将严重威胁井下人员设备安全,对矿山造成巨大损失。对此,可对露采坑底进行人工爆破并采用具有级配良好的不含泥碎石回填形成岩石垫层,预先形成地表水至井下的渗流通道,使露采坑内汇水可以安全稳定地通过渗流方式进入井下,从而有效避免井下大规模突水发生。

(3)井下在配备足够大排水能力水泵的同时还应设置防水闸门,可有效保护井下设备和人员安全。