税制变革、基层行政与近代徽州茶叶贸易

王 灿,周晓光

徽州茶叶贸易是徽学研究中一个重要的选题,相关研究已取得不少成果(1)参见张海鹏等《徽商研究》,合肥:安徽人民出版社,1995年;王世华《富甲一方的徽商》,杭州:浙江人民出版社,1997年;周晓光《清代徽商与茶叶贸易》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2000年第3期;王廷元、王世华《徽商》,合肥:安徽人民出版社,2005年;邹怡《明清以来的徽州茶业与地方社会(1368—1949)》,上海:复旦大学出版社,2012年。。伴随通商口岸的开放,茶业成为近代徽商的主要行业,对近代徽州茶叶贸易与政府关系的研究引起学术界重视(2)周晓光、周语玲:《近代外国资本主义势力的入侵与徽州茶商之兴衰》,《江海学刊》1998年第6期;康健:《近代祁门茶业经济研究》第四章第三节《近代祁门茶叶贸易的盛衰》,合肥:安徽科学技术出版社,2017年;梁仁志:《近代徽州茶商的崛起与新变——兼论徽商的衰落问题》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2018年第1期;郑建新:《近代徽州茶业兴衰录》,北京:北京时代华文书局,2018年;盛海生、周晓光:《晚清茶税与徽茶外销“问题”》,《中国社会经济史研究》2021年第4期。。然而当前的研究成果中,专门探讨政府制度对近代徽州茶叶外销影响的成果相对薄弱,尤其是以近代海关档案、茶商账簿和徽州文书资料为基础的研究更为少见。本文分析国家税收制度和晚清基层行政运作体制对近代徽州茶叶贸易的影响,并以此为切入点探讨制度和社会环境变迁对商业的影响,以期深化近代徽商和社会经济史研究。不妥之处,敬请方家指正。

一、晚清徽州茶叶贸易中的税收与捐输

政府在经济发展过程中的地位,关键在其所创制度是否能促进经济增长。从十四世纪中期到十九世纪中期,明清政府在财政税收方面仍“将农业作为最主要的税收来源,商业税仅起到一种陪衬作用,所以国家也不会基于财政税收的理由干预市场。基于这些原因,国家权力很少介入贸易发展的过程。事实上,中央政府还较为成功地约束下级政府,尽量减少对于社会的索取,尽量避免阻碍商品的流通”。“帝制时期的中国大量运用非正式制度是因为中国的空间规模,使得长距离贸易既有可能又利润丰厚。像法庭这样的正式制度对于远在几百里之外的贸易,并不能特别奏效。”(3)王国斌、罗森塔尔:《大分流之外——中国和欧洲经济变迁的政治》,周琳译,南京:江苏人民出版社,2018年,第94页、92页。以徽商为例,明清时期宗族血缘关系使经营者可以寻找到条件相当的合伙人,借助血缘关系搭建解决商业纠纷的平台,徽商可以在不诉诸官府和法律等正式规范的情况下解决某些商业纠纷。正是长途贸易的快速发展,催生了基于人际网络和非正式制度的商业体制。明清时期长途贸易的发展和徽商在商业领域独占鳌头的局面,说明了非正式制度的商业体制存在的合理性和高效率。从十九世纪中期开始,伴随着国内外政治局势的变化,传统以田赋为主的税收政策逐渐演变为以工商税为主。晚清至民国时期的厘金等税收制度,既有国家规定的征税数额,同时也包括地方官员在此基础上长期形成的陋规溢收,苛捐杂税名目繁多,各种捐输层出不穷,成为阻碍近代徽州茶叶贸易乃至中国商业发展的重要因素。

(一)晚清徽州茶叶贸易与税收

太平天国战争导致的动荡局面使正常的南北贸易难以为继,清政府财政税收因此受到影响。为筹集军费镇压太平军,清政府于咸丰三年(1853)创设厘金制度。“初粤东通商,业茶者课轻而利厚。迨江海各口均许互市,日本、印度各国亦皆植茶,引捐厘费迭议加增,利日分遂日微。”(4)《皖南茶税请免改厘增课全案录》,康健主编:《祁门红茶史料丛刊》第一辑(1873—1911),芜湖:安徽师范大学出版社,2020年,第19页。之后为了支付巨额战争赔款,清政府更大肆征收各种苛捐杂税,且呈现不断增多的趋势,严重制约了近代中国商业经济的正常进程(5)有关关税、厘金的专门研究可参阅[日]滨下武志《清末海关财政与通商口岸》第一章第二节《中央与地方——关税、厘金、币制》,高淑娟等译,南京:江苏人民出版社,2006年。。

1.晚清徽茶外销中的厘金

咸丰七年,胜宝在安徽创办厘金。“皖省茶厘,南北不同。南茶由江督派员于徽属之屯溪镇设局征收”,“同治年间,亦由皖南厘局札委歙、黟、休宁、婺源、祁门、建德、石埭、太平等县知县暨委员绅士办理,并有江西浮梁一县在内”(6)冯煦主修,陈师礼总纂:《皖政辑要》卷31《厘金二·茶厘》,合肥:黄山书社,2005年,第345页。。初期茶税没有固定税额,“同治元年,江督曾国藩颁发章程,每茶一百二十斤为一引,每引缴正银三钱,公费银三分,捐银八钱,厘银九钱五分,给发三联引票及捐票、厘票。捐项银两准照筹饷例请奖。二年,每引加捐银四钱。五年,署江督李鸿章裁去引、捐、厘各票,改用落地税票,以归简便。每引共完银二两四钱八分,内划出一两二钱仍作捐项请奖”(7)冯煦主修,陈师礼总纂:《皖政辑要》卷33《杂税一·茶税》,第358~359页。。光绪三十二年(1906),安徽“将行销外洋之茶每斤加厘二文,销内地者加一文,以补助赔款”(8)冯煦主修,陈师礼总纂:《皖政辑要》卷31《厘金二·茶厘》,第345页。。晚清徽州茶商所要承受的各种引、捐、厘、落地税等有过之而无不及(9)陈勇:《晚清时期的茶税与徽州茶叶贸易》,《合肥师范学院学报》2008年第4期。。

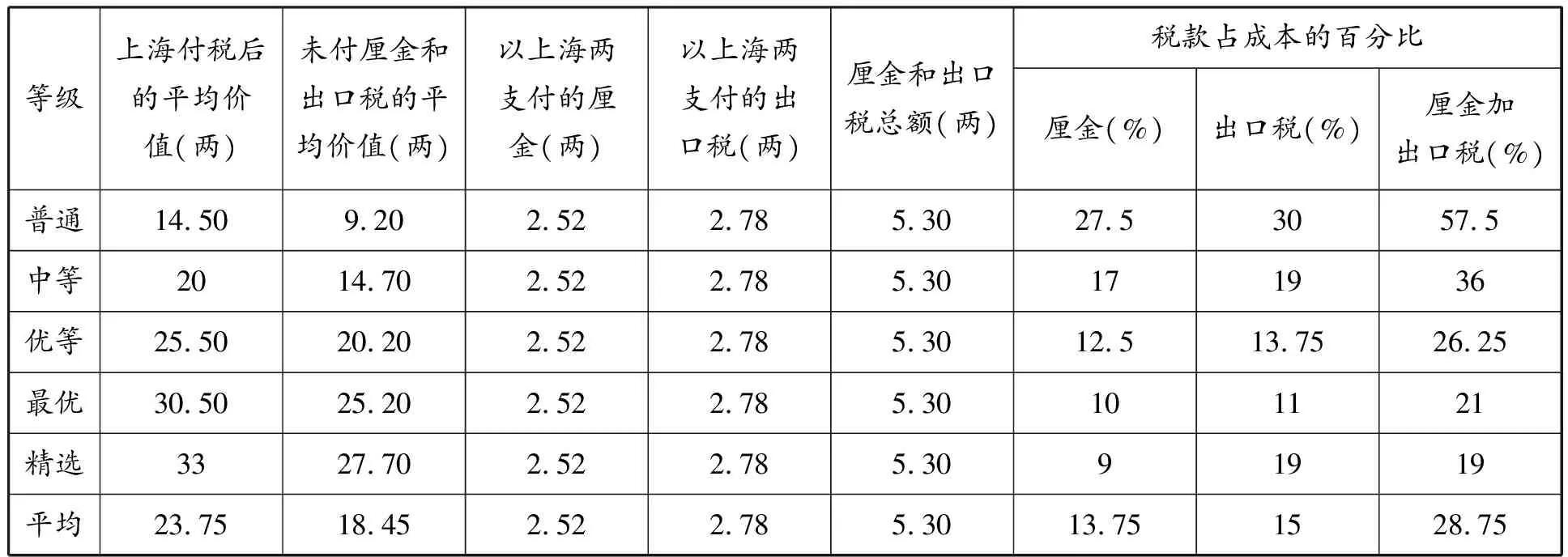

为减少运输过程中所遭受的盘剥,躲避杭州因加纳塘工捐银而导致的高额转口税,歙县、休宁、绩溪、黟县的徽州茶商被迫放弃由杭州经杭嘉内河运抵上海的传统运输路线,而由杭州改道宁波,再由海运至上海外销(10)参见何润生《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。,此过程中至少需要经过三次转运。即使如此,仍然无法摆脱厘金税的盘剥。1895年宁波关贸易报告中提到,“徽茶者亏折甚巨,据云每担约亏折四两至十六两之多,为本年贸易中最吃亏之贸易,亦为中国茶叶出口最衰之年,此数十年所未经见。缘去年业茶商人均获利益,故今年采办者甚为踊跃,不顾价高,尚且多购。兼之厘金加增至二成之多,成本愈大致使商人无从获利。后三月洋商办徽茶者均以最低之价购买,虽属价贱,而洋商亦未见获利”(11)《光绪二十一年通商口岸华洋贸易情形总论》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料1859—1948》第23册,北京:京华出版社,影印本,2001年,第162页。。上海、汉口和九江是徽州茶叶出口外销必经之地,以1897年为例,厘金在茶叶成本中平均占比为11.2%~13.75%。

表1 安徽省绿茶每担所付厘金和出口税在成本中的百分比

表2 汉口和九江茶叶每担所付厘金和出口税在成本中的百分比

表1和表2系1897年西商总会报告中的表格(12)《海关十年报告之二(1892—1901)》,徐雪筠等译编、张仲礼校订:《上海近代社会经济发展概况:1882—1931〈海关十年报告译编〉》,上海:上海社会科学院出版社,1985年,第59页。,从中可以看出,普通茶叶厘金在成本中比重约占30%,再加上出口税,税款占成本的比例则超过50%;各等级茶叶厘金加出口税,平均也占成本的近30%。如此高额的税收,既增加了茶商的负担,也无形中降低了中国茶叶在国际市场的竞争力。

2.晚清徽茶运输中的苛捐杂税

除征收厘金外,晚清中央政府出于与地方政府之间的利益博弈,在全国各地大量征收税款,致使国内货物的合理运输受阻。徽州歙县、休宁、绩溪、黟县等四县的洋庄茶船多取道于新安江、严陵江、富春江,再到达钱塘江。新安至严陵全程400余里,内不下100余滩,路况较复杂,无形中增加了运输成本,“惟行走绍兴内河,则必须抵义桥搬运过塘,及到曹娥,仍须过坝,不数里又过百官坝,数易其船;由百官抵余姚县属,复有河清、横山、马车、陡马等坝堰,不一而足,由是始至宁波。及到宁,上栈下栈,装载海轮,甫抵沪渎,下轮存栈,种种烦难,因尔茶箱每多破损,不独修整需工,抑且易启西商挑剔之隙。似此徽茶成本较重于他处,而获利实不易易”(13)何润生:《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。。如前文所述,徽州茶商为躲避杭州塘工捐银,不得已而改道宁波由海运至上海。即使如此,仍难以完全避免沉重的杂税剥削,光绪《杭州府志》对此记载到:“安徽、江西已捐之茶,无论粗细,由入浙首卡,每引收银二钱。二十七年,为庚子赔款,照原额加收三成。又浙西塘工捐,始于同治五年,不计箱蒌袋茶,每引加抽一两。”(14)光绪《杭州府志》卷65,引自彭泽益编《中国近代手工业史资料》第2卷,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,第318页。加纳的塘工捐银实为当地官员为个人私利而额外征收:“伏思塘工捐款,固为正用,第现在海塘大工,早经告竣,所有岁修月修等费,亦复无多,该省前已议有的款可以挹注,况此项塘捐,虽有征茶之虚名,久无抽收之实济,咨请停止,应无不可之理。”(15)何润生:《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。杭州当地官员认为征收塘捐是为了防止徽州洋庄茶船从杭嘉运河直达上海时夹带内销茶。然而根据当时歙县知县何润生的调查,此说法纯粹为地方官员加税的借口:

论者又谓恐徽茶准由杭嘉行运,难免奸商夹带内销之茶,混杂其间。然内销之茶与外销之茶,判若天壤,外销洋庄箱罐装潢成本极重,色味又属两途;内销装储尽属篓袋,炮制异宜。况洋庄在徽起运,即须完纳落地总税,内销各茶逢卡抽厘,若舍厘之轻而就税之重,愚者弗为。兼之茶船过卡例须查验,验明果系洋庄,与落地茶引相符,始准放行。设有夹带,仍可令其照章完厘,虽有夹带亦奚裨也。总之,洋庄茶非完出口全税,执有拍司,税司不准装载出口,法至严矣。今准徽茶改行杭嘉内河,径达申江,该茶商到申,必须在江海新关完纳出口洋税,得有拍司,方能售卖,何庸虑及洋税之偷漏也。各关出口税则,向无轻重,亦无趋避。况洋税系尽征尽解之款,又非若本关常税各关督有包征赔累之责可比。且茶之出口洋税,不完于宁海关,即须完于江海关,毫无区别也。(16)何润生:《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。

晚清英国领事在贸易报告中的记载准确指出了地方官员加征杂税的本质:“当本省及其邻近省份通过外国武装的干预终于全部平定后,人们期望古老的杭州城将会逐渐取得它在过去作为徽州茶运往上海途中的转运口岸的重要地位,而以前这种行业曾向许多民众提供广大的就业机会。茶叶经过杭州时可以不再换船或在没有困难的情况下直接取道大运河运达上海。然而这样做不符合杭州的浙江巡抚的个人利益,他并不认为他的驻地应当这样分享茶叶贸易恢复之利。要是他批准茶叶按其自然路线运往上海,则他本人所能收到的只是一小笔过境税,而由茶叶出口税所能得到的大笔收入就要留给上海的商务监督去摆布了,因此他对经过杭州转运的茶叶加征一笔寓禁税,从而使全部茶叶至少经过三次转载运到宁波,并在装外国轮船运去上海前,在浙江巡抚管辖下的宁波缴纳全部出口税款。”(17)《领事文极司脱关于1867年度上海贸易的商务意见摘要》,李必樟译编、张仲礼校订:《上海近代贸易经济发展概况:1854—1898年英国驻上海领事贸易报告汇编》,上海:上海社会科学院出版社,1993年,第157页。

成本的增加必然导致茶叶价格升高,使得徽州茶在与印度茶和日本茶在国际市场竞争中处于不利位置。“中国产茶内地,载运甚艰,加以沿途厘捐关税所耗益多,价格增贵……官亦当设法保护,或令运贩稍易,或令捐税稍轻,则尚可与印度争胜。否则,恐印度将独擅此利矣!”(18)《茶业可危》,引自康健主编《祁门红茶史料丛刊》第一辑(1873—1911),第7~8页。从婺源到九江的外销茶叶,除了应该缴纳的落地税外,还要缴纳货物税、济贫税、转口税,共约4两。而且各种捐税呈逐年增加趋势,“溯查道光年间,皖南之茶皆请部引。每引完课银三钱,公费银三分。自咸丰初年,军务繁兴,前都堂张加捐银六钱,准给奖叙,并引共完银九钱三分,已较道光年间正课加两倍矣。……嗣因金陵饷绌,同治二年又续劝每引加捐银四钱,内拨一两二钱,援例请奖。是厘捐两项,已较道光年间正课加至七倍之多”(19)《皖南茶税请免改厘增课全案录》,康健主编:《祁门红茶史料丛刊》第一辑(1873—1911),第20页。。甲午战争之后杭州被辟为通商口岸,此状况得到一定程度好转。

3.晚清徽茶贸易中的陋规

各关卡征收的税款,很少会有政府部门颁发的明确条款和细则,因此商人经常会遭受各种税额不确定和一些陋规的困扰。如徽州茶商将茶叶装箱后需要到皖南茶局报捐,按茶局惯例,茶商取出一箱茶打开封口,称验箱罐轻重,一箱为若干斤,则其余的以此为标准进行去皮即可。“箱凡三等,曰二五双箱,去皮若干斤;曰三七箱,去皮若干斤;曰大方箱,去皮若干斤;永为去皮定章,即有提箱过称之烦,较更简便。至应完出口洋税之关,仍循旧提箱去皮,事既无碍于大局,而隐便商民,自非浅鲜。”(20)何润生:《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。然而实际贸易过程中并非如此,祁门、婺源茶商在江西姑塘关时常遭遇连皮收税以及沿途各局关卡胥吏的索贿。徽州地方官员对此提到:

江西姑塘常关连皮收税,及沿途各局卡司巡需索等弊,叠经该商等控奉督宪批饬查禁有案,无如日久难免玩生,且更换一员,则后来各司巡茫然不知前禁,率多故态复萌,莫若将禁令勒石各关卡处所,则人人得触目警心,从此百弊悉除,是亦曲体下情之一道也,果能悉遵部议之可行者实力而行之,局员又用当其职,何患有病于茶者病不去,有利于茶者利不兴。(21)何润生:《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。

晚清动荡的政局之下,此种情形在徽州茶叶贸易过程中绝非偶然事件。1897年,任职于皖南茶厘局的程雨亭在《整饬皖茶文牍》中写道:

访得西皖各厘局,向有需索经过茶船之弊。……而皖南所辖,向设验票之分卡,名为稽查偷漏,徒索验费,而于公无甚裨益者。……皖南茶章,向由各分局派司事训勇至各商号秤箱点验,不免零星小费。本年札饬各分局,勒石示禁,而屯溪、深渡附近各号,职道遴派司巡秤茶,每次司事给洋一角,巡勇给洋五分,道路稍远者酌给舟车之资。申儆再三,不准向商号毫厘私索及纷扰酒食等事。……凡来局挂号请引之行伙钱侩,职道皆切实面谕。(22)程雨亭:《整饬皖茶文牍》,朱自振主编:《中国茶叶历史资料续辑》,南京:东南大学出版社,1991年,第195页。

文牍中所记载的向茶船索取费用、分卡秤箱点验时借机索贿,以及向到皖南茶厘局挂号的商号索要小费等行为,都是茶叶贸易过程中实际存在之事,这些陋规的存在一定程度上影响了正常的贸易进程。

(二)晚清徽州茶叶贸易中的捐输

近代徽州茶商除需要缴纳各种苛捐杂税外,还承担着名目繁多的捐输。如新安惟善堂、汉口新安笃谊堂、九江新安笃谊堂、新安会馆、新安屯溪公济局、思义堂、上海徽宁思恭堂、新安思安堂等慈善机构的活动、修缮和重建费用多由徽州茶商承担。以新安惟善堂的商捐为例,惟善堂设立之初,经费主要出自盐业、茶业、木业三大宗。至近代,伴随盐商和木商渐趋衰落,各种经费主要由茶商承担。光绪五年,义源隆等177家洋庄茶号共93545箱茶,每箱捐钱6文,共计捐钱561千270文(23)《新安惟善堂征信全录·光绪五年捐收各款名目总录》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》上,北京:人民出版社,2016年,第456~459页。。光绪六年,豫昌德记、正源号等179家茶号共计捐钱624千394文(24)《新安惟善堂征信全录·光绪六年捐收各款堆金总录》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》上,第463~465页。。光绪七年,豫盛号、永达号等180家茶号,共计茶叶104025箱,收箱茶堆金洋377元、钱171千715文(25)《新安惟善堂征信全录·辛巳年(光绪七年)收支 结存》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》上,第490~493页。。由屯溪经新安江到杭州、宁波的茶叶由屯溪的皖南茶厘总局负责征收,婺源、祁门经九江外销的茶叶由婺德分局征收。光绪二十年三月,徽州府告示中规定:“该堂(惟善堂)自嘉庆年间创造于杭省江干,所需经费出自盐、茶、木三大宗,由来已久,洵善举可嘉。因恐一旦废弛,有负前功。今凡在徽业茶者务须各循旧章,每箱捐助堆金六文,前赴皖南总局宪辕呈缴,以便该司附入经收。”(26)《新安惟善堂征信全录·抽收箱茶堆金禀呈存 宪批 告示》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第643页。婺源县的告示中同样有规定:“出示晓谕事:奉皖南茶厘总局宪李札准,据新安惟善堂司事洪培耕等禀称:浙地自嘉庆年间兴立义园,重建惟善堂,为徽州人寄榇、养疴之所,每年施棺,春送冬埋,经费所需出自盐、茶、木三大宗,茶捐一项向章每箱代抽捐钱六文,由局代收,并求转饬婺德分局查照成案,每箱代收堆金钱六文汇缴本总局,发给该堂收领,恳请转详两江总督部堂立案等因。奉此,为出示晓谕,茶商等知悉:凡来局请引者,每箱抽捐堆金钱六文。由屯溪出口者,均经总局抽收。”(27)《新安惟善堂征信全录·抽收箱茶堆金禀呈存 宪批 告示》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第645页。直到光绪二十七年,仍然有关于徽州茶商向新安惟善堂捐输的记载(28)《新安惟善堂征信全录·光绪二十七年收支 结存》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第768页。。

除惟善堂之外,光绪二十年新安会馆箱茶捐数中,由老协记经收的洪裕大等47家茶号共捐钱183千940文,由宝盛祥经收的鼎盛等60家茶号共捐钱421千518文,由程裕记经收的仁和等30家茶号共捐钱154千48文,江管记经收的汪萃茂等18家茶号共捐钱79千440文,总计捐钱838千926文(29)《新安会馆收捐清册·光绪二十年箱茶捐数》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第891~895页。。光绪二十八年,新安屯溪公济局志和祥等203个茶栈每箱茶捐钱6文,保婴每引捐钱15文,共计箱茶捐钱1156千890文、引捐钱985千373文(30)《新安屯溪公济局征信录 箱引捐 施粥捐》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第925~931页。。

徽州茶商不仅承担着为善堂、会馆捐输的任务,清政府为筹集经费有时也会强制茶商捐输,“茶以一百二十斤成引,每引完正课银三钱,公费银三分,厘捐银九钱,又公费银五分,另捐输银六钱,共银一两八钱八分”,1895年“每引暂加捐银三钱六分,悉由皖南茶局统收分解”(31)何润生:《徽属茶务条陈》,《时务报》第21册,光绪二十三年(1897)二月二十一日。。歙县、休宁、黟县由新安江运输的茶叶在浙江还需加纳塘工捐。捐输是徽商的一种义举,本为一种自愿慈善行为,而至近代这种自愿行为逐渐变为官方规定的强制性任务,不可避免地给徽商带来一定的经济负担。

二、民国时期徽茶贸易的税收与捐输

至民国时期,在种种苛捐杂税中,对茶商影响最大的当属厘金。《光绪二十八年(1902)通商各口华洋贸易情形总论》中提及,“本年茶商当未开盘时期,董事公请减税,以轻成本而畅销路,旋经政府奏准,按照税则减半征税。如是原冀振兴茶务,惟于下等茶仍是太重,每估百两纳税尚有十二两五钱,再加厘金以及内地各种税捐,如汉口一处厘金已与未减出口税则所征之数相同。厘既不裁,减区区税银亦属无益”(32)中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料1859—1948》第36册,北京:京华出版社,影印本,2001年,第15页。。辛亥革命后,民国政府为鼓励商业发展,曾修订征税细则,将出口茶税由1两2钱5分降为1两,但是对于厘金仍未采取有效措施:“现在税虽稍减,加以厘金合而计之,仍是过重,何能与无税之印(度)、锡(兰)茶叶争衡于外国市场。茶叶失败,已有年矣,粗茶销路,全恃印(度)、锡(兰)两处,货缺价涨,方肯改办值廉之华茶。以此观之,政府虽减轻税厘,若欲挽回当年独享之利,必无其事,惟冀蠲免税厘,改良种植,庶可立足市场,不致愈趋而愈下。”(33)《中华民国三年通商各口华洋贸易情形总论》,中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编:《中国旧海关史料1859—1948》第64册,第26~27页。如时人陈兆焘在《上农林部条陈改良茶务呈》中所言:“非政府豁免茶厘,别无制胜之法,坐令天然美利,为印锡搀夺殆尽,卒至厘税全无,国与民交困,可为寒心。查印锡茶出口,概无厘税,日本茶出口,只征税一元,华茶厘税共计约三两余至四两。茶商屡次吁求免厘,不蒙省察,殊为失计,非谓免厘便操胜算,实可先救危亡。盖不免厘已置茶商于死地,永无复活之望。裁厘之后,稍足以敌洋茶。然后官任提倡,商思奋进,华茶或尚有振兴之一日。”(34)陈兆焘:《上农林部条陈改良茶务呈》,《民国经世文编·实业二》,《近代中国史料丛刊》第50辑第497册,台北:文海出版社,1996年,第4697页。

虽然减少厘税的呼声不绝于耳,但从徽州红茶外销必经地江汉关的调查可以看出,进入民国后茶商所要缴纳的赋税不但未有明显减少,反而有增多趋势。

表3 红茶砖出口担数及税收数目(据江汉关调查)(35) 《调查安徽汉口茶业报告》,《农商公报》1915年第1卷第12期,引自康健主编《祁门红茶史料丛刊》第二辑(1912—1932),第33页。

至1916年,祁门茶商运茶外销仍承担沉重的税厘:“查祁门茶商洋庄茶,定章完纳内地税一次,经过姑塘完纳常关税一次,至九江再完纳海关税一次,其赠品小箱不成引者,向不完纳税厘。到汉后由火车运京,沿途厘金及天津崇文门两关,尤无一定征收成例。”(36)《安徽模范种茶场制赠品茶解部请转饬各关验明免税放行》,《中华全国商会联合会会报》1916年第3卷第8期,引自康健主编《祁门红茶史料丛刊》第二辑(1912—1932),第45页。

民国年间社会动荡,政府对茶叶不断加捐,茶商生存举步维艰。1918年6月,上海茶行公所得知政府欲提高茶业税率,具函陈情:“惟我茶业一项,若照估价税率,已逾百抽二之外,万难稍有增加。……我茶行一业,自欧战影响,洋庄不销,价目步跌,有江河日下之势。……夫茶价日跌,尽人能知……若照值百抽二之例,现捐毛茶,每担四角八分,已属有过之而无不及,不求减捐,而欲加捐,何能担任?”(37)《茶业具陈万难加捐之意见》,《申报》1918年6月11日,第三张第10版。徽州茶商所要承担的各种捐输负担同样沉重,下面是民国年间休宁裕昌祥茶商为保证运输安全而缴纳的保商捐的“收照”:

旅浙徽属保商公会,为掣给收照事。案照严河上下游一带盗匪充斥,抢案迭出,行旅视为畏途。前清末叶,旅杭同乡呈请浙抚批准组织徽属保商公会创办徽商巡船,由官厅委员管带,扼要驻防,并派兵随船护送,借资保卫在案。惟经常费巨,非筹集的款难持久。民国肇兴,续经呈明浙军都督循照旧章,凡徽产引茶,每箱带收本会经费洋六厘,用助饷需。今据过裕昌祥号徽产引茶四十八箱,计收捐洋二元八角八,合给收照征实。此照。(38)《民国(休宁)裕昌祥茶商协助巡费收照》,黄山学院编:《中国徽州文书 民国编》第二辑第三卷,合肥:合肥工业大学出版社,2016年,第289页。

再以1919年徽宁思恭堂茶捐为例。由荣吉祥宝栈经收的万宜祥等46户商号共捐九八(规)元75两1钱5分7厘;永盛昌宝栈经收的洪斌记等27户商号共捐九八(规)元73两5钱5分2厘,合大洋99元9角7分;谦泰昌宝栈经收的广盛等211户商号共捐九八(规)元383两3钱5分;同春宝栈经收徐和发等120户商号钱295千文,合英洋216元9角;洪源永宝栈经收公馨等109户商号共捐九八(规)元347两1钱1分;谦顺安宝栈经收源和永等29户商号共捐九八(规)元44两1钱3分;恒记宝栈经收春裕和等82户商号共捐九八(规)元157两2钱3分5厘。以上共收商号捐九八(规)元1006两9钱8分2厘(39)《徽宁思恭堂征信录·茶捐》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第1248~1265页。。

各种苛捐杂税合计占成本的比例超过50%,这也就不难解释为什么与印度、日本茶叶在国际市场上竞争时中国茶叶逐渐败下阵来。又有甚者,如1914年《申报》所言:“印度、锡兰之茶之运美国也,无进口税,而我国之茶,大约每担须税银五十两,运他国称是。夫以每担三四十两之成本,而被课五十两之税,国家固无保护之权力,商家复不知求出品之改良,又安得而不失败也乎?”(40)《九江之茶》,《申报》1914年3月30日,第二张第6版。

三、近代基层行政运作体制对茶商的影响

晚清政府为达到税收利益最大化而变革税收制度,以成文法规和不成文的习俗形式,规定茶叶交易中的竞争和合作的基本规则,从而增加国家的财政收入。而规则想要实现,需要基层官员、各关卡的代理人执行。清代的中国商人确曾依赖正式规范解决商业纠纷。但不可否认的是,基层繁杂的行政运作体制使得在动用正式规范中的官府行政资源解决商业纠纷时,往往既耗费金钱又耽延时日,有时会严重阻碍商业贸易的进程(41)参见王灿《清代幕友职能新论——以徽州府吴宏为中心的考察》,安徽大学徽学研究中心:《徽学》第十二辑,北京:社会科学文献出版社,2019年,第122~137页。。笔者以《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》为例,对此进行分析。

吴敬修为黟县茶商,其所经营的多为长途贸易。其所做春熙茶在运输至九江销售时遭到匪徒阻拦烧毁,后又被丁云藻等人控告。吴敬修本与丁云藻的弟弟丁佩芳合伙开设泰丰钱店,后丁佩芳因病去世,丁云藻因听店内伙计汪殿扬、胡国英模棱言语,误以为店内一千二百余两银子和账簿被吴敬修私吞,故伙同与泰丰钱店有资金往来的曹正卿、祁门县库房文书胡士林等编造各种理由控告吴敬修。为分析需要,下文抄录部分吴敬修状词以及祁门县、黟县官府的批词。

同治元年(1862)二月初六日黟县监生吴敬修上呈祁门县的禀词:

缘生做春熙字号箱茶,曾于(咸丰)十年请过引三百道,被贼窜休(宁)烧毁阻拦,收拾余烬,仍存八百六十九箱,寄休江潭地方。不料合开泰丰钱店之同事丁云藻乘间觊觎,谋生茶箱,在黟诬控,又复跨休捏控朦对。蒙黟江宪传讯,断明生之茶箱与泰丰无涉,各具遵结完案,移请休宪起封行茶。生因资斧不足,勉将茶箱在休江潭地方起运贵治,租堆凫溪口胡慎德堂,意在借款赴案请验放行。曾蒙敝县邑尊移文宪案查照,不料丁云藻辄敢纠集多人,将生箱茶围阻,更将友寄生带之正大和记箱茶八十九箱一并不容起行。但云藻身列宫庠,竟复越境妄为。不叩宪恩,即赏委员前往生堆茶处所,督同生之人夫,赶即挑运起行。不但有碍税饷,抑且大为商害,为此赍投文引,呈叩宪大父师恩鉴施行,批示祇遵,戴德上禀。(42)《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》,李琳琦主编:《安徽师范大学馆藏千年徽州契约文书集萃》第2册,芜湖:安徽师范大学出版社,2014,第415~417页。

黟县将同治元年正月十八日审讯结果通报祁门县:

即补府左堂署黟县正堂江,为移请查验放行事:据敝县监生吴敬修禀称,生家春熙箱茶于咸丰十年八月请过府引叁百道,并捐茶厘,由屯溪口切角装船,适逢逆匪窜休,不能出口。今春被丁云藻捏控案下旋被至休宁县瞿宪案下捏控禀请将生被匪掳剩茶箱封储,后于腊月蒙宪讯明,春熙茶号系生独做买卖,与泰丰钱店无涉。讯结完案,当蒙移文休宁县瞿宪,将封储茶箱起封放行,各在案。兹闻九江开市,合将前引呈验,叩赏移文,以便将茶运往祁邑,请验放行出口等情。据此,查此案,春熙茶箱实系引茶,前因控案牵涉,致未启行,并非无故迟延。兹据禀请转移前来,理合备文移明贵县,请烦查照,验引放行,须至移者。(43)《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》,李琳琦主编:《安徽师范大学馆藏千年徽州契约文书集萃》第2册,第417~418页。

之后祁门县按照黟县的审讯结果,派衙役验引放行:

奉祁宪批,该生所做箱茶既经黟邑讯明,与泰丰无涉,丁云藻何得纠人拦阻,不容起行!候饬差前往验引押放,毋任滋生事端。(44)《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》,李琳琦主编:《安徽师范大学馆藏千年徽州契约文书集萃》第2册,第420页。

然而祁门县衙差役在验引时遭到丁云藻等人阻挠,无法完成验引放行的任务:

案下差役谢喜、吴奎、廖贵、谢清、江遂跪禀。大老爷台下,跪禀者,缘役等奉票饬查吴敬修租堆凫溪口胡慎德堂之春熙、正大和记字号茶箱,如果引、茶箱相符,听运放行等因,奉此,役等遵即前往查看无讹,将任挑运。有丁云藻仝青阳人曹介清,带领三十多人,铺排声势甚焰,困阻箱茶,不容放行。役持宪票与阅,藻、清踞睨不睬,并将该堆茶屋门户封闭。役未奉指名传带,且见伊人众,役人少,若一发箱,彼必逞凶拒抗,役等未敢造次,只得点明茶箱件数,交于该处地保看守,回辕禀复,听候钧裁。为此据实禀明,伏叩大老爷恩鉴施行,批示祇遵,上禀。

二月十二日禀(45)《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》,李琳琦主编:《安徽师范大学馆藏千年徽州契约文书集萃》第2册,第420~422页。

收到县衙差役禀状后祁门县同日批示:

案由黟县讯明,移祁放运,丁云藻何得带人拦阻?着即传谕,不准滋事,倘再故违,准即按名带案,以凭押解黟县收审。(46)《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》,李琳琦主编:《安徽师范大学馆藏千年徽州契约文书集萃》第2册,第422页。

之后为催促案件处理进度,吴敬修于二十三日再次上禀祁门县:

为藐抗越阻,请委督行事。缘生春熙茶号,实与泰丰店无涉,业经黟县江宪讯明断结,丁云藻与生各具遵结完案,生之箱茶任生起行。前因资用不足,由休江潭转发,租堆贵治凫溪口胡屋,生捧文引赍投宪案,沐赏饬差放行。殊丁云藻夜郎自大,纠约数十多人,围踞生之春熙,友之正大箱茶,一并不容起行。是藻既诳控于前,又越阻于今,不但藐文引于黟案,且更抗批票于宪天,藻为愚氓也则可,而藻身列胶庠,故于案后纠约多凶,越境冒阻,是真知法故犯,情同化外矣。生迫莫奈,为此再叩宪大父师始终作主,或赐指提,或赏委员,迅将茶箱照数起运,任便放行,俾生合家老稚得仰瞻给,不至填于沟渎,万感鸿慈于无既矣,戴德上禀。(47)《清同治元年黟县商人吴敬修控丁云藻等阻茶放行案》,李琳琦主编:《安徽师范大学馆藏千年徽州契约文书集萃》第2册,第423~424页。

此案自同治元年二月开始,至同治三年十月,祁门县、黟县批文及吴敬修、丁云藻等人的控告状词数十份,最后经徽宁池太广兵备道审理才最终得以完结。在此过程中,黟县、祁门县官府依据案情如实处理,耗时三年茶商吴敬修才取回茶箱。动荡的政局下,基层官员出于自身利益考虑,在执行规则时亦会出现损害商人利益之事。如光绪十七年徽州茶号公泰和、源源福的遭遇:

具禀茶号震茂、永达、李祥记、公泰和、永昌福、永隆祥、森元、永茂昌、宝和春、甡荣、怡大、永祥、孙怡达、孙永春、馨记、馨馨、隆泰昌、亿中祥、永华丰、林茂昌、永福春、怡和、致中和、雨春、源兴隆、森盛恒、方殿记、广生、和茂祥、公大昌、春和永、萃昌、义隆祥、福生和、朱新记、怡馨祥等,抱呈高升,禀为已革陋规、勒索如故,亟叩查禁以重宪令事。光绪十七年,奉部咨饬整顿茶务,蠲除额外之征,以苏商困案内,蒙前局宪吴胪列应兴革各条,详奉制宪刘、抚宪沈批:查街口巡检所收箱茶每引规费钱十五文及每船挂号钱一百六十八文,仰候札行藩司转饬,以本年为始,永远裁革,不得再有前项名目,倘敢仍前需索,定行撤参。至每引之十五文,饬即拨归公济善局举办保婴在案。兹届徽茶开运之期,前月有屯号公泰和、源源福等箱茶运至街口,被现任巡检张派差将茶船扣留,仍前需索。号商以此项陋规系奉督、抚宪批革,碍难照给。现在茶船被扣,进退维谷,不得不亟叩局宪大人,俯念徽茶出口日多,巡检婪索如故,迅赐委员查照各大宪裁革条款,严示革除。至本月已收之陋规,系属勒索,并乞饬追,实为公便。翘切上禀。(48)《新安屯溪公济局征信录·捐启 禀呈 告示》,李琳琦、梁仁志整理:《徽商会馆公所征信录汇编》下,第909页。

在明文规定永远裁革陋规的情况下,基层官员仍以此为由扣留茶船。30多家茶号共同具禀,说明基层官吏的勒索以及贸易中的陋规严重影响了广大茶商的利益。后虽经督抚查明严示革除,但茶商失去了宝贵的运茶时间,茶叶质量因此受损,不可避免地产生巨大亏损。“这种耽搁会使他陷入失去销路的危险,他还担心他的竞争对手只缴他所纳税款的半数就能把货物迅速出手,从而使他的货物加上许多沿途费用后还只好低价出售。”(49)《领事达文波1876年度上海贸易报告》,李必樟译编、张仲礼校订:《上海近代贸易经济发展概况:1854—1898年英国驻上海领事贸易报告汇编》,第417~418页。英国商人在中国茶叶质量较差的月份,选择从印度进货,至中国新茶上市的时候再从中国购入绿茶,这无疑加大了中国茶商库存茶叶的损失。

四、结 语

为改良茶务,重振茶业,挽回利权,晚清政府曾成立农工商部,调查茶市,厘定章程,设立茶务讲习所和茶叶改良公司。民国初年农商部也曾派专员在祁门等地筹建茶业试验场,后改为安徽模范种茶场,对茶叶种植、采摘、焙制等加以改良。安徽实业厅、财政厅、省立第一茶务讲习所等发布诸多训令,提倡豁免茶叶厘税,减轻茶商负担。这些措施在改善茶叶品质,提高茶叶竞争力方面起到一定作用。但是受列强侵华、军阀混战、第一次世界大战和世界性经济危机影响,国际茶市持续低迷。而对茶业影响最大的厘金以及各种苛捐杂税仍未得到有效解决,茶商仍被迫承担着对会馆、善堂、官府沉重的捐输。基层复杂的行政运作体制的存在,致使基层官吏的勒索以及各种陋规剥削现象难以杜绝。近代中国茶叶贸易虽有短暂复苏,但始终未能恢复往日之盛况。